关节镜下缝线桥技术治疗肱骨大结节撕脱性骨折疗效观察

2019-09-02高益斌丁少华童松林沈健健李瑾

高益斌 丁少华 童松林 沈健健 李瑾*

肱骨大结节骨折是临床上较为常见的肩部损伤,在AO骨折分类中未被单独列出,仅作为肱骨近端骨折Ⅱ型的一种,因此无针对性的内固定材料,多采用空心螺钉或钢板等,临床疗效不满意,随着关节镜技术的开展和对肱骨大结节骨折损伤机制的深入研究,对肱骨大结节骨折尤其是撕脱性骨折进行镜下复位和固定成为可能。作者采用关节镜辅助下缝线桥技术固定肱骨大结节撕脱性骨折27例,疗效满意。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2012年6月至2016年9月本院收治肱骨大结节骨折患者27例,男15例,女12例,年龄27~65岁,平均41.6岁。根据Mutch骨折分型[1]诊断为撕脱性骨折,骨块移位>5mm。其中摔伤19例,车祸伤6例,运动损伤2例;其中合并肩关节前脱位17例,均在外伤后麻醉下闭合复位成功,受伤至手术时间3~9d。术前常规拍摄肩关节X线正位片、三维CT评估肱骨大结节骨块大小、形态及骨块移位情况,MRI评估肩关节内盂唇、肩袖等损伤程度。

1.2 手术方法 本组病例均采用全身麻醉,侧卧位。建立常规关节镜通道后,先检查盂肱关节腔内是否有盂唇、SLAP及Hill-sachs 等损伤,随后将关节镜进入肩峰下间隙,暴露肩峰下移位的大结节骨块,撕脱性骨块大小在0.6~1.0cm范围内,清理骨折断端血肿块后,组织抓钳试复位骨块,骨块复位良好后,靠近肱骨头骨块与软骨缘交接处垂直置入铆钉2枚,锚钉间距在1cm左右,且尽量靠近软骨缘。4组锚钉尾线逐一穿过骨块和腱性结合部后分别打结固定,然后将骨块复位在骨折区内,如>2块骨块可以先用克氏针临时固定,位置良好后取每组尾线各1根,4根尾线成一组,呈双“W”形网状结构覆盖在大结节骨块上,使用外排钉固定,C型臂X线机监测,骨块复位良好。关节腔内常规冲洗后,放置引流皮条,缝合切口。

1.3 术后康复 术后常规肩关节30°支具外展位固定制动4~6周,术后第2天拔除引流皮条,12~14d切口拆线。术后2周开始肩关节被动前屈上举的功能锻炼,术后6周开始主动外展上举及内收内旋的功能锻炼。

1.4 手术疗效评估 术后3个月内每3周、半年、1年随访时摄肩关节X线片,以评估骨折愈合情况。随访时采用ASES和Constant-Murley评分进行肩关节功能评估。

2 结果

27例患者术后随访10~16个月,平均12.3个月。术后4个月2例出现肩关节体侧外旋活动受限,嘱加强功能锻炼并结合理疗后好转。术后6个月2例出现前屈上举时疼痛,考虑撞击可能,予肩峰下注射德宝松后好转。末次随访时患者肩关节ASES评分平均由术前(47.7±3.7)分提升至(87.8±1.1)分,Constant-Murley评分术前(53.6±7.6)分提升至(91.3±2.4)分;肩关节功能:前屈上举平均(124±14)°;体侧外旋平均(52±9)°,内旋手指尖可到达T9~11棘突水平。手术前后功能评分差异有统计学意义(P<0.05);所有患者术后通过肩关节X线片定期复查,证实所有骨折均于术后12周内愈合,平均愈合时间(10.8±1.2)周。见图1~6。

图1 患肩术前X线片,骨块移位,为撕脱性骨折

图2 三维CT,骨块分离明显,移位>5mm;

图3 磁共振显示肩袖连及骨块分离

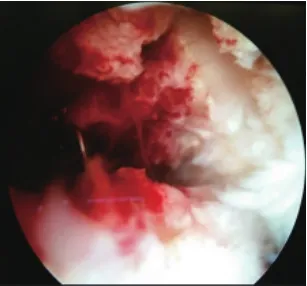

图4 关节镜下见骨块分离

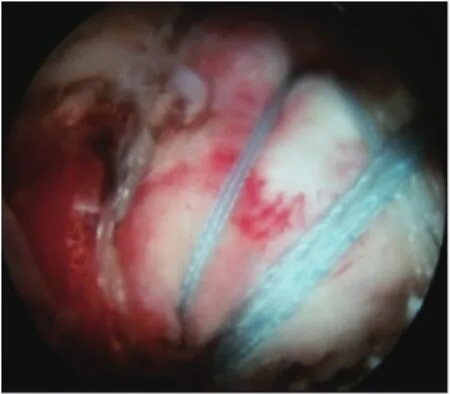

图5 予内排螺钉固定后,尾线穿过肩袖组织

图6 使用外排钉后缝线桥技术固定骨块

3 讨论

肱骨大结节骨折在以往骨折分型中只提出一种骨折类型,即垂直于骨折线的骨折,缺乏对骨块的形态学分析,尚无统一的治疗方案。有些撕脱骨块选择肱骨近端解剖锁定板固定,钢板的放置常在无骨折处或贴近大结节骨块处,未能对肱骨大结节进行有效固定;或为增加对骨块的覆盖,将钢板刻意向肱骨近端放置,使钢板对骨面造成不服帖的挤压,出现近端骨吸收。而上移的钢板对肩峰有明显的撞击,限制肩外展及内收内旋功能,使患肩无法早期康复,拆除内固定后不同程度出现肩关节功能评分降低,影响患者生活与运动[2]。而选择空心螺钉固定时为牢固固定及控制骨块的旋转,需要2枚螺钉固定。对于年轻患者,大结节骨块多连及冈上及冈下肌,肩袖回缩力量较强,如早期开始功能锻炼,肩袖组织对骨块有较强牵拉,易出现骨块松动,甚至再次碎裂、分离[3]。但对老年骨质疏松患者,大结节骨块即使较大,使用空心螺钉固定时也易出现无法拧紧骨块的现象。老年患者的肩袖常有不同程度的退变,单纯固定骨块也无法有效恢复肩关节的功能。空心螺钉较大的螺钉尾部占据肩峰下关节腔,加上术后制动,关节腔易出现粘连性滑囊炎,关节间隙进一步狭小,螺钉尾部在关节活动时摩擦肩峰,常出现肩部疼痛及活动受限[4]。选择钢丝张力带固定方式很难去掌控张力带的牢固程度,肩外展位时固定,术后无法行肩关节体侧外旋的康复动作,肩关节需固定在外展位固定支架上;而在肩内收位固定时,肩关节在外展康复训练时易出现张力带减弱,骨块易上翘而移位。同时钢丝固定会对骨块及肩袖组织产生切割,出现骨块碎裂分离,甚至有造成医源性肱骨外科颈骨折,分析其原因多为钢丝的刚性固定,不符合弹性固定的生物力学原理,易失败[5]。

近些年来有学者[1]根据损伤的机制提出大结节骨折分为劈裂型、撕脱型和压缩型三种类型,认为撕脱性骨折因为受到肩袖的牵拉而发生撕脱性骨折,多为向上或向后,骨折线较为水平且骨块较小。建议使用缝线桥的双排锚钉固定方式。

使用缝线桥技术进行双排固定设计原本应用于肩袖损伤的患者,目前也逐步应用在大结节骨折患者中。缝线桥技术的原理是使用内排钉将肩袖组织复位在靠近肱骨头软骨面附近固定,铆钉尾线穿过肩袖组织后打结固定,先将肩袖固定好,减少对骨块的牵拉,而外排钉则将内排钉尾线呈双“W”型固定骨块,使得骨块在“渔网”下固定[6]。这样的固定方式是将大结节骨折固定分为肩袖组织固定和大结节骨块固定两部分,有效降低固定失败率而骨折愈合在未收到过多牵引力的同时增加压应力,能有效刺激骨折的愈合,患者的骨折愈合率明显提高。使用缝线桥技术固定大结节骨块,最适用于撕脱型骨折,肩袖组织质地良好,骨块大小不>1cm,本组患者术后肩关节功能评定也显示使用缝线桥技术的双排锚钉固定技术能有效提高术后功能评分。

本组中同时存在肩袖损伤、骨性或者软组织Bankurt损伤及SLAP损伤的大结节骨折患者需全面评估肩关节损伤,因遗漏的这些损伤使肩关节不稳得不到修复,SLAP复合体下压肱骨头的功能未得到恢复,控制肩关节的旋转及前后稳定能力无改善。单纯固定骨折块未能有效恢复正常的肩关节运动轨迹,易造成固定失败[7]。而关节镜技术能最大程度弥补这些缺陷,因此采用关节镜下缝线桥技术双排固定的患者能早期开始康复训练,恢复肩关节功能,值得临床推广。