无托槽隐形矫治器对成人拔牙患者上中切牙压低效率的影响*

2021-09-22周勇全侯万邦袁洪燕温秀杰

周勇全,侯万邦,余 侠,袁洪燕,刘 锐,温秀杰,△

(1.陆军特色医学中心口腔科,重庆 400042;2.西南医科大学附属口腔医院正畸科,四川泸州 646000)

无托槽隐形矫治技术于1998年问世并应用于临床,经过不断改进与革新,特别是数字化口扫与三维(3D)打印技术的出现,进一步催生该技术的成熟,越来越多的医生将其运用于拔牙矫治病例中[1-2]。作为一种全新的矫治技术,无托槽隐形矫治器的矫治原理与生物力学均与传统的正畸技术有很大的区别。在拔牙矫治上前牙的内收过程中,无托槽隐形矫治器需要在前牙段的多个方向上同时施力,作用力系较为复杂,同时由于拔牙间隙的存在,拔牙空泡所在位置的矫治力传递最为薄弱,临床上常出现前牙覆加深,前磨牙区开的“过山车”现象[3-4]。相关研究也指出,无托槽隐形矫治在拔牙病例关闭间隙时的前牙覆加深与其垂直向控制上的不足密切相关[5]。本研究通过明确无托槽隐形矫治器在成人拔牙病例中上中切牙压低的实现效率及与默认方案压低值之间的相关联系,旨在为正畸医生在临床上设计矫治方案时提供更精确的指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年6月至2021年1月陆军特色医学中心口腔科行invisalign矫治器治疗拔牙正畸患者35例。纳入标准:(1)患者年龄均大于18岁且小于30岁,经侧位片检查显示患者生长发育稳定;(2)患者均采用invisalign矫治器进行矫治,设计方案均需拔除双侧上颌第一前磨牙或第二前磨牙进行上前牙内收;(3)患者治疗方案中上中切牙均不额外设计压低;(4)患者上中切牙均为天然牙,无修复体及大面积牙体缺损;(5)患者均存在上颌磨牙,且治疗方案中上颌磨牙在垂直方向无较多移动且无较大角度的唇(颊)舌向扭转;(6)所有患者均佩戴完成第一阶段的治疗步骤,矫治过程中未更改治疗方案及中途重启;(7)患者均具有良好的依从性,遵医嘱每天佩戴矫治器不少于22 h,使用咬胶,每2周更换一副矫治器且能按时复诊;(8)患者口腔其他状况良好,牙体、牙列、牙周未见异常及全身健康,无正畸、正颌既往史。排除标准:(1)颌面部生长发育处于不稳定期的患者;(2)第一阶段治疗未完成的患者;(3)治疗方案中上中切牙设计额外压低的患者;(4)上中切牙存在修复体或大面积牙体缺损的患者;(5)依从性差,未能遵医嘱佩戴矫治器,导致牙齿移动不到位的患者;(6)设计中上颌磨牙在垂直方向存在较多移动或有较大角度的近远中扭转矫正的患者;(7)口内上颌磨牙有缺失的患者;(8)既往进行过正畸、正颌治疗的患者。

嘱患者每副矫治器佩戴2周,每佩戴4副矫治器后复诊1次,检查患者矫治器佩戴情况及牙周状况等。每佩戴10副对患者口内扫描及头颅侧位片检查进行进展评估,检查患者牙齿的移动状况。最终选取符合纳入标准的成年患者7例,此样本中患者均拔除双侧上颌第一前磨牙或第二前磨牙,并内收上前牙改善错畸形。其中男性2名,女性5名,年龄18~30岁,纳入观测牙齿均为上颌中切牙,共14颗。以上患者遵照医嘱及治疗计划佩戴完第一阶段的治疗步骤,进入调整的重启第二阶段。本研究经陆军特色医学中心伦理委员会审核通过,所有受试者均知情同意。

1.2 方法

1.2.1实验设备

计算机配置为Surface Pro5(Microsoft,美国),windows10(Microsoft,美国)。扫描设备为Itero口内扫描仪(爱奇科技,美国)。测量软件为Geomagic Control X(3D Systems,美国),Materialise Magics22.0(Materialise,比利时),Adobe Photoshop 2020(Adobe Systems,美国)。

1.2.2获取3D数字化模型

根据患者的临床检查指标,制订矫治计划,获得Clincheck治疗方案,即可导出治疗前及预期治疗结束时的患者3D数字化模型(格式为.STL)。待患者完成第一阶段重启时再次对患者进行口内扫描后提交,获得第二阶段的Clincheck治疗方案。此时第二阶段初始的3D数字化模型即为患者第一阶段治疗结束后牙齿实际移动的3D数字化模型。

1.2.3测量方法

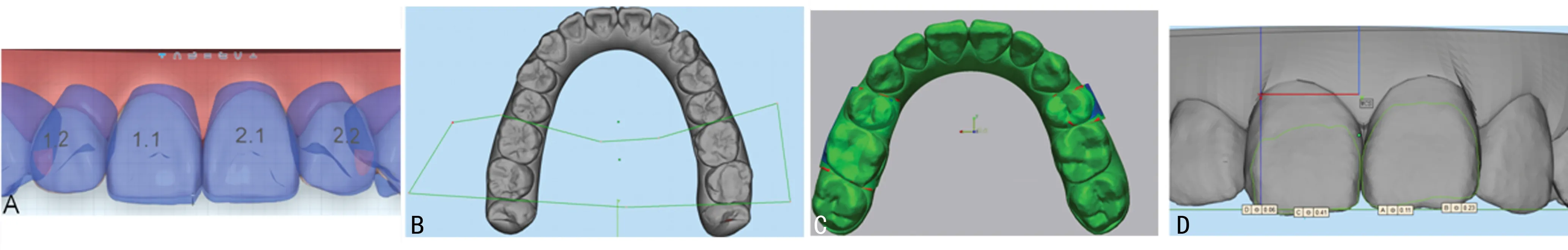

根据默认治疗方案,Clincheck生成牙齿移动量表,该表中的上中切牙压低值记为A压低值;将Clincheck动画方案中初始与预期结束时的冠状面二维重叠图像截图后导入到PS(Adobe Photoshop 2020)软件中,以其重叠图像所提供的网格比例的1 mm距离为标尺,分别测量上中切牙近中切角点、切缘点及远中切角点垂直高度的距离差值,取其平均值,即为B压低值(图1A)。

导出的数字化模型导入到Materialise Magics22.0中,根据Clincheck所提供的牙齿移动量表,对患者初始模型中未设计移动或移动较少的磨牙进行切割[6](图1B),获得切割后初始图形(格式为.STL)。将切割后初始图形与预期治疗效果图形导入到Geomagic Control X中进行重叠,重叠时以切割后初始图形为参考数据,预期治疗效果图形为测试数据。重叠时需选取较为明显的牙尖、中央窝、颊面沟等解剖标志作为标志点进行重叠。重叠后进行3D比较,设置比较标准为0.5 mm[7],若显示均为绿色,则表示重叠良好(图1C)。导出重叠好的测试数据图形(格式为.STL),随后导入Materialise Magics22.0中,可见已与初始图形重合,在初始模型中建立三维坐标系,确定初始数字模型平面,并使平面与底平面(即三维坐标系中XY平面)重合,Z轴代表垂直方向。每个上颌中切牙选取3个测量点,分别为近中切角点、切缘点及远中切角点,测量每个点至平面的垂直距离,预期与初始数字图形垂直距离的差值即为C压低值,正值代表压低,负值代表伸长,D压低值的测量方法同上(图1D)。4种测量指标具体含义:(1)A压低值(方案移动量表压低值),默认方案,即医生没有特殊要求和额外设计压低的前提下,Clincheck动画方案中牙齿移动量表提供的上中切牙压低值;(2)B压低值(方案冠状面二维压低值),Clincheck动画方案初始与预期结束的冠状面二维重叠图像截图后导入PS软件中测量所得的上中切牙预期压低值;(3)C压低值(方案3D压低值),患者初始与预期结束时的3D数字图像重叠后导入测量软件中所得的上中切牙预期压低值;(4)D压低值(实际3D压低值),患者初始与实际结束时的3D数字图像重叠后导入测量软件中所得的上中切牙实际压低值。

A:测量B压低值;B:切割初始图形中不移动或移动较少的磨牙;C:切割磨牙与预期治疗效果图形重叠并3D比较;D:测量C压低值与D压低值。

1.3 统计学处理

2 结 果

14颗受试上中切牙A压低值的平均值为(3.81±1.07)mm,其中最大压低值为5.5 mm,最小压低值为2.4 mm。在对上中切牙预期压低结果的测量时,首先运用PS软件初步测量得到B压低值的平均值为(0.51±0.48)mm,与A压低值比较,差异有统计学意义(P<0.05)。其次,运用3D重叠测量得到C压低值的平均值为(-0.23±0.77)mm,与A压低值之间同样存在明显差异(P<0.05)。为了验证两种测量方法结果的科学性,将B压低值与C压低值比较发现,在进行相同牙位比较时无明显差异(P>0.05),说明两种结果的一致性,见表1。

表1 A压低值、B压低值及C压低值相互比较

在对治疗结束后上中切牙实际的压低量(D压低值)进行3D重叠测量后发现均为负值,平均值为(-3.70±1.45)mm。将C压低值与D压低值进行比较后发现存在明显差异(P<0.05),见表2。

表2 C压低值与D压低值比较

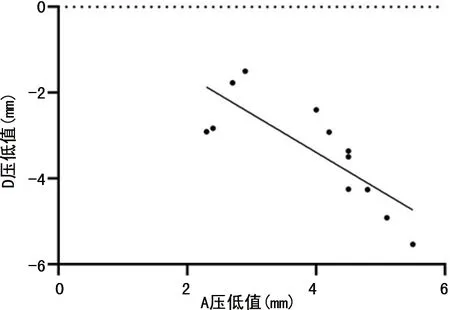

将A压低值与D压低值两组数据绘制散点图,由于其中一个样本的两颗上中切牙存在严重的牙冠唇侧倾斜,故予以剔除,样本量为12颗上中切牙,根据散点图可以看出二者之间存在直线相关。通过直线回归分析对A压低值与D压低值的相关性进行进一步检验,结果显示二者之间存在明显的直线相关关系(r=0.805,P<0.05),决定系数R2=0.646,直线回归方程为Y=0.190-0.895X,Y值为D压低值,X为A压低值,见图2。

图2 A压低值与D压低值线性相关分析

3 讨 论

无托槽隐形矫治经过20余年的发展,牙齿移动效率一直是关注的焦点,其中上前牙的垂直向控制在改善患者面容及深覆方面具有重要的作用。在本研究中,对于每一例需要拔牙内收的患者,Clincheck默认方案中上中切牙均设计了明显的压低,即A压低值,均值为(3.81±1.07)mm。但根据Clincheck方案中初始与结束模型冠状面二维重叠对比后测量,在垂直高度上的B压低值均值为(0.51±0.48)mm,而通过导出后的3D数字模型重叠后测量得出的C压低值均值为(-0.23±0.77)mm,两种测量结果均接近于零,并且与A压低值之间均存在明显差异(P<0.05)。研究结果表明,Clinceck方案通过大数据设计的默认压低量在患者实际治疗中上中切牙垂直方向上的距离变化并不明显,基本上均维持原有的高度不变。同时国内外多项研究发现无托槽隐形矫治整体内收上前牙时,上前牙表现为倾斜移动伴有伸长趋势,并且均受到龈方向方的伸长力[8-10]。因此结合试验结果,本研究推测默认方案设计的压低量主要是为了在上前牙内收时对抗其伸长趋势,在垂直方向上维持不变,并不是临床上所认为的实际压低。

本研究通过患者上颌3D数字模型重建后测量得出D压低值为(-3.70±1.45)mm,与C压低值比较后发现存在明显差异(P<0.05),即无托槽隐形矫治器在拔牙矫治中,默认方案中设计的上中切牙压低均未实现,反而存在不同程度的伸长。KRIEGER等[11]和KASSAS等[12]研究也指出,无托槽隐形矫治器在牙齿垂直方向的实际移动数值与方案设计移动数值之间存在明显差异。CHARALAMPAKIS等[13]同样通过3D重叠测量无托槽隐形矫治器在垂直、水平、旋转3个方向上的牙齿移动效率,指出切牙压低的实现效率最低。相关研究也表明,无托槽隐形矫治器在上前牙内收时,每一步所设计的内收移动量越大,无托槽隐形矫治器越可能脱套,从而导致切牙伸长,牙齿的预期压低不能实现[14],这均与本试验的研究结果相符。但KRAVITZ等[15]和ROSSINI等[16]研究发现,前牙压低的有效率均在40%左右,与之前研究相比,试验结果存在差异的原因可能为纳入的试验病例中拔牙病例较少,未考虑拔牙病例上前牙内收过程中存在多个方向的受力及移动,从而影响牙齿在临床上的实际移动效率。

尽管多项研究已经证实了牙颌数字模型测量和3D重叠的精确性、可重复性[17-18],但研究中进行上颌对比时多采用重叠腭中缝和腭皱襞等稳定的组织。鉴于Clincheck方案仅提供患者牙列的数字模型,国内外学者通过磨牙的重叠对牙齿移动效率进行了相关研究,但磨牙重叠存在不确定性,如支抗丢失时的磨牙移动[19-20]。因此本试验在使用磨牙重叠的同时,采用两种方法对预期压低值进行测量并且按牙位分别进行统计学比较,旨在通过对比,验证测量结果的准确性及科学性。在试验中比较预期压低值B与预期压低值C时发现,二者在进行相同牙位比较时无明显差异,说明两种测量方法结果的一致性,牙颌数字模型测量和3D重叠的准确性得到进一步验证。而将所有中切牙进行比较时存在明显差异,可能是由牙齿形态或错畸形程度不同所导致。因此,正畸医生在临床中可以通过Clinceck动画方案预期治疗前后的图形进行二维对比,判断牙齿移动量表中的压低值在临床中的实际意义,从而制订合适的治疗计划。

无托槽隐形矫治器为了对抗上中切牙的伸长趋势而设计相应的压低量,通过绘制散点图,探讨默认方案设计的压低值(即A压低值)与实际治疗效果的压低值(即D压低值)的相关性,结果发现二者之间存在线性相关性,统计学分析后验证了二者之间呈直线相关,直线回归方程为Y=0.190-0.895X,其中Y值为D压低值,X值为A压低值,相关系数r=0.805,决定系数R2=0.646,表示A压低值对D压低值变化的影响力为64.6%,35.4%的变化原因不能用A压低值解释,可能是上中切牙内收量差异及其他移动方式对实际压低影响的结果[21]。

尽管从方程Y=0.190-0.895X中可以得出上中切牙方案设计的压低越少,其实际伸长的距离越短这一结果,但需要注意的是,这并不能理解为不设计压低,则上中切牙就不会伸长。从之前的试验结果可以得出,无托槽隐形矫治器为了对抗上中切牙的伸长趋势而设计相应的压低量,一定程度上也体现了无托槽隐形矫治器在对抗内收过程中上中切牙伸长时的难易程度。同时结合方程发现,随着对抗难度的提升即默认方案设计压低量的增大,上中切牙伸长的越多。因此可以得出结论,无托槽隐形矫治器在矫治过程中并不能有效对抗上中切牙内收时的伸长趋势。根据方程Y=0.190-0.895X,临床医生在获得Clincheck默认方案中设计的压低量后,可以判断上中切牙垂直方向上控制的难易程度,预估上中切牙在治疗过程可能伸长的距离。

本研究也存在一些不足之处。由于拔牙病例矫治完成时间较长,收集的样本量较少,结果可能不具有普遍性。这需要在以后的临床工作中,收集更多的病例,做进一步分析。

综上所述,无托槽隐形矫治器在拔牙矫治的默认方案中,无论A压低值设计大小,B、C压低值都趋向零,可以推测默认方案中移动量表的压低设计旨在前牙在内收过程中不出现伸长,即对抗中切牙的伸长趋势。然而,在临床工作中,默认方案的压低设计还不足以对抗中切牙的伸长趋势,均表现出不同程度的牙齿伸长,而且移动量表的压低值越大,临床出现的牙齿伸长越多。因此,默认方案中移动量表上的压低值在临床上可帮助医生预测该患者在未来的治疗中切牙可能的伸长量。本研究中还提供了计算方程Y=0.190-0.895X,方便临床医生在方案修改时,快速准确地计算出该患者应该设计多少切牙压低的过矫治量,从而达到理想的矫治效果,减少重启次数,提升矫治效率。