直升机旋翼模型结冰风洞试验技术

2021-09-15袁红刚黄明其彭先敏章贵川柳庆林

袁红刚,黄明其,彭先敏,章贵川,柳庆林

中国空气动力研究与发展中心 低速空气动力研究所,四川 绵阳 621000

0 引 言

现代军用和民用直升机都要具备全天候、全地域飞行能力。结冰是影响直升机飞行安全的一个主要问题,直升机旋翼结冰使得旋翼桨叶的气动性能变差,旋翼轴等运动部件在不平衡的状态下运转,降低了工作的可靠性[1-5]。直升机旋翼结冰时,桨叶上冰的不对称性脱落诱发的振动,以及短时间内主旋翼扭矩的极大增加都会严重影响飞行安全,使大多数军用和民用直升机的飞行受到限制,不允许在预报结冰的条件下飞行,降低了直升机飞行任务的效率。世界各国直升机工业界对结冰问题极为关注,我国已将中等结冰条件下的安全飞行列为新直升机研制的性能指标。

为解决直升机旋翼桨叶结冰问题,自20世纪中叶起,国外许多机构都开展了相关研究。早期的直升机结冰研究工作主要是进行飞行试验验证。根据美国联邦航空局(FAA)军用直升机规范对飞入结冰区域的要求,需要在自然结冰条件下做大量的飞行试验,而FAA确定的结冰飞行包线的极端条件在自然界中很难找到。受飞行试验验证成本高和耗费时间长的限制,研究者们转向地面试验和分析预测方法的研究,用人工方法建立必要的验证条件。风洞试验是开展直升机旋翼结冰和防/除冰研究最重要的手段之一[6-18]。近年来,各国在风洞试验研究方面都取得了较大进展,为了解旋翼结冰特性奠定了技术基础。20世纪80年代以来,以美国NASA为主的直升机结冰联合研究组及法国ONERA等都开始在风洞中进行带动力旋翼的模型试验。如在NASA刘易斯研究中心的结冰研究风洞中测量了不同前进比、轴倾角、桨尖马赫数和各种气象条件对旋翼性能和结冰厚度的影响,模拟了霜冰、透明冰和混合冰的形成条件,其条件与径向位置、转速、结冰时间、温度、液态水含量和平均水滴直径等相关。为丰富数据库,将试验条件扩展到包括FAA AC29-2结冰包线的大量试验点。这为性能分析提供了高质量试验数据,从而能够详细地验证和比较数值分析模型。在风洞中测量得到的冰粒子脱落轨迹和碰撞能量数据与数值预测程序结果一致。

在以空气为介质的风洞条件下,通常将旋翼模型设计成部分动力相似模型,以保证对所研究的动力现象有本质影响的相似参数,忽略或近似保证有次要影响的相似参数,使通过相似模型研究的动力现象得以实现而不致引起较大的偏差。目前用于风洞试验的旋翼模型通常为桨尖马赫数相似。另外,结冰风洞模型试验还必须遵循一定的相似准则,完全相似准则包括:绕干燥表面和结冰表面的流场相似、桨叶对气动力的作用相似、液体水滴动量相似、出现冻结处的能量平衡相似和产生冰脱落的力相似等。在结冰风洞试验中,通常不可能做到完全相似,但液态水含量、平均水滴直径和结冰时间是重要的相似参数,需按相似准则进行换算。

我国在直升机旋翼结冰方面的基础研究较为薄弱,试验能力及相关技术等才开始建立。本文基于中国空气动力研究与发展中心(简称:气动中心)的大型多功能结冰风洞,发展了旋翼模型结冰试验技术,以满足我国直升机旋翼结冰风洞试验的需求。首先,与结冰风洞4.8 m×3.2 m试验段相配套,研制了2 m直径旋翼模型风洞试验系统;其次发展了旋翼模型结冰试验方法和数据采集与处理方法,规范了结冰试验的流程;最后采用马赫数缩尺动力相似旋翼模型,开展了国内首次直升机旋翼模型结冰试验,研究了典型工况下旋翼模型的结冰特性,获得了结冰过程中旋翼模型气动载荷和振动载荷的变化特性。

1 试验设备

1.1 结冰风洞

气动中心的多功能结冰风洞[19]是一座闭口、高亚声速、回流式风洞,拥有主、次、高速3个可更换试验段,其中次试验段长9.0 m、宽4.8 m、高3.2 m,横截面为矩形,风速范围为8~78 m/s,温度范围为常温~–40 ℃、控制精度±0.5 ℃,液态水含量0.2~3.0 g/m3,平均粒径10~300 μm。风洞还配套有高度模拟系统,高度范围为0~7 000 m。

1.2 旋翼模型结冰试验系统

直升机旋翼模型结冰试验系统与结冰风洞次试验段配套搭建,由动力、传动、主轴倾斜、旋翼操纵、测量、数据采集及安全监视、旋翼模型等子系统组成,如图1所示。

图1 旋翼模型结冰试验系统示意图Fig.1 Schematic diagram of icing wind tunnel test system for rotor model

1)动力子系统:主要为旋翼模型高速旋转提供动力,由变频电机、变频器、控制器及其控制软件、上位机及相关控制软件等组成,其结构如图2所示。电机最大驱动功率90 kW,额定输出转速6300 r/min,转速控制精度3 r/min。为保障试验台的安全运行,在PLC底层控制程序及上位机控制程序中将试验台润滑油车纳入整体考虑。润滑油车包括润滑油站、试验台减速箱温度监测、电机温度监测等部件,主要用于电机的冷却与减速箱润滑。

图2 动力系统结构示意图Fig.2 Schematic diagram of power subsystem structure

2)传动子系统:主要将动力传输给旋翼模型,使旋翼旋转,由台架机构、减速箱、传动长轴、天平上传动部件等组成,输出转速为0~2300 r/min。

3)主轴倾斜子系统:用于改变旋翼的主轴倾角,由上位机、伺服控制器、驱动器、电机、电动缸等组成,主轴倾角范围为–20°~15°,控制精度优于0.1°。

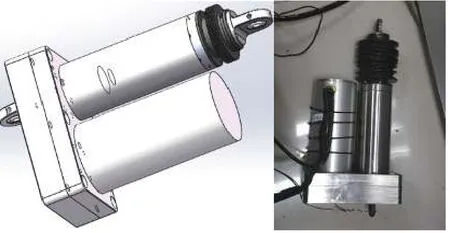

4)旋翼操纵子系统:主要通过同步精确控制3支电动缸的位移变化,改变旋翼的桨距角,由电动缸、电机及驱动器、伺服控制器、控制计算机等组成,其结构如图3所示。总距范围为–5°~20°,周期变距范围为–15°~15°,控制精度优于0.1°。

图3 旋翼操纵子系统结构示意图Fig.3 Schematic diagram of rotor operating subsystem

5)测量子系统:主要测量旋翼模型的气动力和扭矩,由旋翼天平、扭矩传感器、弹性联轴节等部件组成。旋翼天平最大拉力为3500 N,测量精度为0.01 %。扭矩传感器量程为500 N∙m,环境温度范围为–40~70 ℃。

6)数据采集及安全监视子系统:由PXI系统组成,采集处理通道为64个。主要用于完成试验中对旋翼气动载荷、转速、操纵角度、振动等关键参数的实时采集、处理、记录和监视报警,同时实时显示和网络共享旋翼天平载荷等需要实时控制的参数,作为配平试验时调整模型状态的依据。

7)旋翼模型:包括桨叶、桨毂、自动倾斜器等部件。旋翼模型半径为1 m,桨尖马赫数相似,桨毂型式为无铰式,每片桨叶标有编号,并在不同径向位置处设有标记线,以便进行照相记录和冰形测量。旋翼模型结构如图4所示。

图4 旋翼模型结构示意图Fig.4 Structure of rotor model

2 关键技术

2.1 不同工况电机与减速器的保护

试验系统变频电机采用油冷方式冷却,与减速箱润滑一体化设计,设计时考虑了低温工况的适应性,但最佳工作温度仍为常温工况。虽然低温对电机效率及散热性而言更有利,但低温时其机械部件达不到常温时的工作特性,且减速箱润滑油及电机冷却油在低温下的流动通畅性较差。

在常温工况下进行试验时,需要对减速箱及电机进行冷却。结冰试验时,工作环境温度为–20 ℃左右,需要对电机及减速箱进行加热润滑,以保证其在常温下正常工作。为同时满足上述两种工况,润滑油车设计时考虑在常温环境下用冷凝器对出油进行冷却,使进入电机和减速器的油液温度低于常温,从而实现常温工况下电机及减速器的冷却;同时,在油箱中设计两组4 kW的加热器,用于对油液加热,以满足低温工况的要求。

结冰试验过程的温度监视数据表明,电机及减速箱回油温度分别在41 ℃和48 ℃左右时,电机绕组温度和减速箱温度基本保持不变,处于平衡状态。

2.2 旋翼操纵子系统的防护

旋翼模型结冰试验系统在低温、高湿度、低压环境工作,必须对旋翼操纵子系统的电动缸、线缆和相关接插件等在耐低温、防水、气密性等3方面进行防护处理。

首先,在选型方面,电机套件、滚珠丝杠、接插件和线缆等均选用了耐低温、防水的型号。轴承、润滑油、密封圈等附件的选用也考虑了使用环境的要求。其次,在防护设计上,在电动缸推杆与筒体之间加装了可伸缩的防冰防水罩,避免推杆结冰造成卡塞;在电机、编码器、制动器套件外加上30CrMo材料的防护罩,在与底板的连接处加O型环密封,线缆从防护罩的侧壁伸出,并用密封胶在出线口进行密封,既保证了电机功率不会损失,又减小了电机整体尺寸。最后,在电动缸表面加喷低温防水涂层,进一步增强系统的环境耐受性能。图5给出了装有可伸缩防冰防水罩的电动缸示意图和实物图。

图5 电动缸的外形示意图和实物图Fig.5 Outline diagram and physical drawing of electric cylinder

2.3 数据采集子系统的抗干扰能力

抗干扰是数据采集子系统在复杂电磁环境下的关键能力。旋翼风洞试验系统由大功率变频电机驱动,若不进行抗干扰处理将严重影响试验数据质量。

采取以下措施可以大大提高数据采集子系统的抗干扰能力:一是设计独立的模拟信号地,并将PXI采集机箱、SCXI信号调理机箱、程控电源等设备统一连接至模拟信号地,所有线缆的屏蔽层统一在采集机柜一侧单点接地;二是通过UPS不间断电源将采集机柜用电与现场其他设备用电进行隔离,避免电源线传播干扰信号;三是合理利用差分信号传输方式,应变测力天平输出的毫伏级模拟电压信号、正交编码器输出的数字信号利用差分信号传输方式,并采用高质量双绞屏蔽线缆降低空间电磁干扰。

3 试验方法及流程

3.1 试验方法

旋翼模型结冰试验采用定旋翼操纵角的控制模式,即以前进比、拉力系数等为自变量,按“桨毂力矩最小”原则配平旋翼,固定并保持旋翼操纵值不变;然后设置风洞喷雾耙水气压、水气温、喷嘴密度和喷雾时间,开启风洞喷雾系统,进行结冰试验,获得结冰对直升机旋翼模型气动性能的影响特性。

在进行结冰试验时,降温需要以一定的风速运行风洞,并且花费的时间较长。为确保旋翼模型安全运行,在降温过程中,采取旋翼低转速运转并实时跟踪配平方法。这样既解决了试验人员多次进出风洞装卸旋翼模型造成风洞环境温度不稳定的问题,又减少了风洞降温时间,提高了试验效率。

3.2 试验流程

根据直升机风洞试验的特点(旋翼高速转动)并考虑设备安全,在进行直升机结冰试验时,风洞动力系统、制冷系统、喷雾系统以及旋翼模型试验台等必须遵循一定的启停顺序,具体试验流程如下[20]:

1)采集各主轴倾角状态下所有通道的初读数。

2)在旋翼总距、周期变距、主轴倾角均为0°时,启动旋翼至给定转速安全运行。对于2 m直径的旋翼模型,通常给定转速不高于500 r/min。

3)提高旋翼总距至5°,设置主轴倾角为前倾5°。

4)启动风洞制冷系统:启动风洞至降温所需风速,通常风速不低于35 m/s,时间约30 min。在降温和改变风速过程中,旋翼操作人员应根据监视报警系统显示的参数实时调整周期变距,以使桨毂力矩(旋翼俯仰力矩及滚转力矩)、纵向力及侧向力最小,直至风洞环境温度降至试验值并稳定。

5)旋翼转速升至试验转速,调节风速至所需试验风速,改变风速的过程中,旋翼操作人员应根据监视报警系统显示的参数实时调整周期变距,以使桨毂力矩(旋翼俯仰力矩及滚转力矩)、纵向力及侧向力最小。

6)按试验条件要求操纵旋翼,改变主轴倾角,达到试验状态后采集非结冰环境下各通道信号,处理并输出结果,直至按要求时间完成采集。

7)按设置好的风洞喷雾耙水气压、水气温、喷嘴密度和喷雾时间,启动风洞喷雾系统,采集结冰环境下各通道信号,处理并输出结果,直至喷雾结束停止采集。

8)降低旋翼总距至5°(只要保持旋翼拉力为正即可),逐渐减小风洞风速,同时注意调整周期变距使桨毂力矩最小,降低总距至0°,主轴倾角回到0°,确认风速完全为零后,旋翼停车。

9)待旋翼完全停止后,进入试验段拍摄模型积冰照片,记录并测量冰形状况。

10)除去模型表面积冰(加热方式),并以干布擦掉模型表面剩余水滴,确保模型表面干洁。

11)重复以上步骤,直至完成试验项目。

12)风洞制冷系统停车,拆除旋翼桨叶。启动风洞至回温所需风速,通常用于风洞回温的风速不低于50 m/s。待风洞环境温度恢复常温,风洞停车,试验结束。

4 试验情况及分析

按照上述试验方法,开展了国内首期旋翼模型结冰风洞试验,研究了旋翼模型结冰特性,获得了结冰过程中旋翼模型气动载荷、振动载荷的变化特性以及真实有效的桨叶冰形二维轮廓和三维结构。旋翼模型结冰试验照片如图6所示,旋翼桨叶结冰效果如图7所示。

图6 旋翼模型结冰试验照片Fig.6 Icing wind tunnel test of rotor model

图7 旋翼桨叶结冰照片Fig.7 Icing photo of rotor blade model

4.1 数据采集与处理

气动载荷数据采集在旋翼模型达到试验要求的状态时进行,采用方位角同步触发采集,每圈64个点,采集样本的长度根据试验任务要求确定。

对于旋翼模型结冰试验,按采样频率采集旋翼气动性能数据,在采集非结冰状态数据不少于10 s后,再按要求完成结冰时间内的数据采集。将每4圈原始数据作为一个样本进行平均处理并保存,计算得出相应的工程量并输出,从而获得整个结冰过程中旋翼性能的时间历程结果,包含非结冰工况和结冰工况下的试验结果。

4.2 旋翼模型振动情况分析

试验过程中,旋翼模型的振动情况可通过旋翼天平测量的阻力和侧力的一阶动态量来反映,图8给出了某试验车次旋翼模型阻力X和侧力Z的一阶动态量幅值的变化历程。可以看出,每一次冰脱落都会引起振动量突变,其中阻力方向的最大振动量是结冰前4倍左右,侧力方向的最大振动量是结冰前10倍左右,因此,试验中必须全程监视旋翼载荷及模型的振动情况,达到安全阈值时启动自动保护,确保试验的安全。

图8 结冰工况旋翼模型振动量变化历程Fig.8 Variation of rotor model vibration under icing condition

4.3 典型试验结果及质量评估

由于不能控制气象条件,重复性一直是结冰飞行试验的一大难题。云雾的形成过程是非线性的,而且几乎不可重复。事实上,在同样的初始条件下,液滴的浓度和分布也会有很大不同。因此,在结冰风洞中进行试验的一大优势是可以人为控制试验段条件,从而达到合理的重复性。本文按中等结冰强度环境条件选取云雾参数并开展试验研究[21],表1为具体的试验状态。

表1 典型试验状态Table 1 Typical test state

图9给出了结冰工况下旋翼模型气动性能的变化趋势及其重复性试验结果。图中,0≤t≤13 s时间区间为非结冰工况下的旋翼性能;13≤t≤193 s时间区间为结冰工况下的旋翼性能。可以看出,在13≤t≤38 s内,即结冰的前25 s内,随着时间的增加,积聚在桨叶表面的冰形不断变化,旋翼的拉力急剧下降,功率急剧增大,从而导致旋翼性能降低,这与预期的结果一致。在38≤t≤193 s内,旋翼桨叶表面开始出现冰脱落,伴随着“冰脱落—生成—再脱落—再生成”的过程,旋翼的性能出现较大波动:较小冰条/冰块脱落过程中,功率有小的减小,拉力有小的增大;稍大冰条/冰块脱落或多处冰条/冰块脱落过程中,功率减少更大,拉力增加也更大。

图9 结冰工况旋翼性能及重复性试验结果Fig.9 Test results of rotor performance and repeatability under icing condition

此外,从图中还可以看出,旋翼结冰过程中,在冰脱落之前,两次试验的性能数据基本一致,重复性较好。出现冰脱落后,旋翼性能变化有一些差别,这主要是由于冰脱落过程带有一定随机性造成的。总体来讲,旋翼模型结冰试验的可重复性良好。

5 总 结

1)在大型多功能结冰风洞中发展了2 m直径旋翼模型结冰试验技术,利用自主研制的直升机旋翼模型结冰试验系统,建立了旋翼模型结冰试验方法,规范了试验流程,形成了完整的直升机旋翼模型结冰试验能力。

2)在国内首次开展了直升机旋翼模型结冰风洞试验,研究了旋翼模型结冰特性,获得了结冰过程中旋翼模型气动载荷及振动变化特性,数据重复性良好。

3)在后续研究中,可进一步丰富旋翼模型结冰性能以及冰脱落等方面的风洞试验数据库,加强数值模拟研究,提高模型试验和数值计算的可信度,并在此基础上,建立风洞试验、数值计算与飞行试验数据的相关性,为实现直升机全天候安全飞行提供数据支撑[22-30]。