新型城镇化进程中社区治理促进市民化目标实现的条件、机制与路径

2021-09-14李东泉

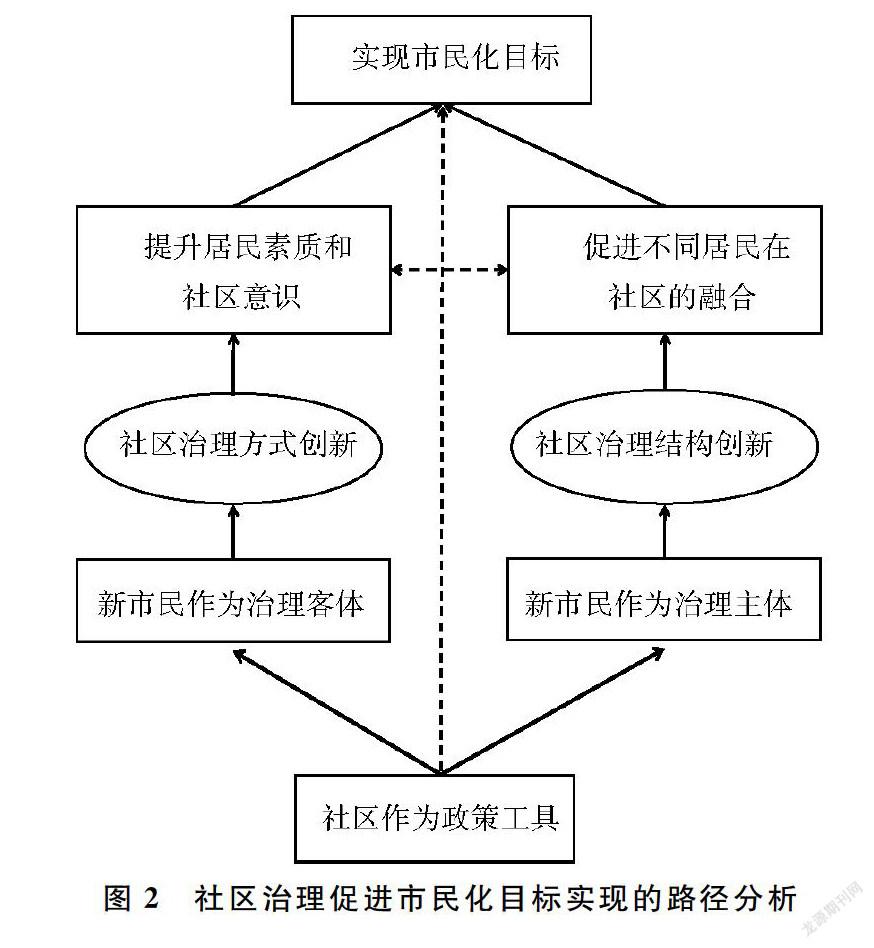

李东泉

摘要:我国城镇化已进入新的发展阶段,推动以市民化为目标的新型城镇化战略是实现我国社会经济可持续发展的必由之路。市民化的本质是生活方式和观念的改变以及不同市民群体之间的社会融合。我国大城市内部的居住空间分异现象和政府主导的行政社区管理体制为社区治理促进市民化目标的实现提供了条件;社会资本在居民社会网络和社区认同感方面的作用机制是通过社区治理促进市民化目标实现的理论基础;转变社区治理结构和治理方式是社区治理促进市民化目标实现的创新路径。其中,基层党组织和社区教育分别作为治理主体和治理方式,对于改变新市民观念、提高居民素质、构建社会网络、加强居民的社区认同感和归属感等方面的作用值得重视。

关键词:新型城镇化;市民化;社区治理;社会资本

中图分类号:C912.83;D669.3 文献标识码:A文章编号:1009-3060(2021)03-0082-10

我国改革开放以来的快速城镇化进程,既是国家社会经济发展成就的体现,也为今后的可持续发展带来了挑战。其中的首要问题就是“大量农业转移人口难以融入城市社会,市民化进程滞后”(《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》)其根源是中国的户籍制度,在城镇化进程中集中体现为人口城镇化与户籍城镇化的不一致现象这一问题有可能导致多重经济社会风险与危机,表现为城市社会“二元”化、农民工群体边缘化以及人口转移泡沫化、短期化,进而影响城镇化健康发展以及社会经济的可持续发展。为此,国家在2014年初提出新型城镇化战略,核心指导思想和基本原则都是“人的城镇化”,目标重点是“有序推进农业转移人口市民化”(《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》),并提出了一系列的政策内容和保障措施。到2019年底,规划中确立的2020年城镇化水平达到60%的目标已经实现。但常住人口城镇化率(60.6%)与户籍人口城镇化率(44.38%)之间的差距依然存在(据2019年底国家统计局公布的数据),即仍存在“农业转移人口市民化进展缓慢、城镇化质量不高”等问题(《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》[2016]8号,2016年2月2日)。因此,《2019年新型城镇化建设重点任务》再次强调了“加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略”(国家发展改革委,《2019年新型城镇化建设重点任务》,发改规划[2019]0617号,2019年3月31日)。

在新的发展阶段,城镇化目标从注重量的增长转移到注重质的提高已势在必行。但这一目标仅依赖户籍及其相关制度改革难以完全实现。结合城镇化发展的阶段性特征和人的城镇化的本质内涵,市民化的目标包括新市民生活方式和观念的改变以及不同市民群体之间的社会融合。社区作为居民生活和城市治理的基本单元,在国家治理体系和治理能力现代化中的重要性已经得到认可,应将其作为政策工具,认识其促进市民化目标实现的条件、作用机制和相应的实施路径,充分发挥社区治理在新型城镇化进程中的作用。本文立足于从社区回应社会发展需要的政策取向,根据我国城镇化发展的阶段性特征,拓展了国家新型城镇化战略中的市民化内涵,进而将社区作为政策工具,分析了促进市民化目标实现的必要性与可行性,希望将自上而下的顶层设计与自下而上的基层实践相结合,以共同促进我国新型城镇化目标的实现。

一、城镇化发展的阶段性特征与市民化内涵

(一)我国城镇化发展的阶段性特征

城镇化又称城市化。进入现代社会以来,城市在国家社会经济领域占有重要地位。城市人口占总人口的比重,即城镇化率,通常是衡量城镇化水平或地区社会经济发展水平的重要指标。由于这是一个高度概括和简化后的衡量指标,容易让人们对城镇化的含义产生简单化理解。实际上,它是一种影响极为深远的社会经济变化的过程,既有人口和非农业活动向城镇的转型、集中强化和分异,以及城镇景观的地域推进等人们看得见的实体的变化过程,也包括了城市的经济、社会、技术变革在城镇等级体系中的扩散并进入乡村地区的变化过程,还包含城市文化、生活方式、价值观念等向乡村地域扩散的较为抽象的精神上的变化过程2。结合城镇化的理论内涵以及我国城镇化进程中的实际表现,至少应该从三个方面理解城镇化的含义,分别是景观城镇化、指标城镇化和人的城镇化。其中,景观城镇化和指标城镇化都是指直接的城镇化过程。前者包括城市空间扩张中的各类城市建设,如住宅、公共建筑、产业园区、基础设施、道路交通等看得见的变化;后者指通过统计数据得到的关于社会经济发展的结构性变化,如城市人口占总人口比重、三次产业占GDP的比重等。而人的城镇化则更为复杂,体现为两个方面:一是观念和生活方式的转变;二是新进城的居民与原城市居民的社会融合,即城市生态问题3。其中,新市民的观念和生活方式的转变又与不同市民群体之间的社会融合密切相关。

理论上而言,城镇化的各种表现——景观城镇化、指标城镇化和人的城镇化之间是相辅相成、紧密联系在一起的,但事实并非如此。我国自改革开放以来的城镇化进程,呈现出分别以景观城镇化、指标城镇化和人的城镇化为重点的阶段性特征。我国当前的城镇化水平已经超过60%,城镇化发展应从注重数量增长转为注重质量提升。如果说之前的城镇化发展更注重景观城镇化和指标城镇化,那么现在的关注重点应转移到人的城镇化上。新型城镇化战略中确立的市民化目标,既反映了我国城镇化发展的阶段性特征,也是我国今后城镇化进程和社会经济可持续发展的客观需要。

(二)城镇化进程中的市民化挑战

我国现在正面临“人的城镇化”方面的问题。由于城镇化进程一直受到户籍制度的限制,大量农业人口迁移城市后不能平等地享受城市的公共服务,难以融入城市4。为此,学界长期致力于研究户籍制度改革和以户籍制度为基础的各种城乡制度改革,以推動农民工有序融入城市,并取得了实质性进展。国家在十八大以后提出新型城镇化战略,其核心指导思想和基本原则都是“人的城镇化”,主要目标是市民化。在国家政策中,用于反映市民化的主要指标是户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率之间的差额,市民化的主要对象是农民工,主要的政策着力点是“使其获得城市户籍居民所享有的公共服务”6。为配合这一目标的实现,2016年9月,国务院办公厅印发《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》。

按照《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》确立的基本原则和政策目标,人的城镇化等同于市民化,政策对象主要是农民工。国家政策的着力点也主要是以户籍制度为基础的各种城乡制度改革。实际上,随着城镇化的发展,对市民化的认识需要从更广阔的时空背景和更大量的市民群体的角度展开。比如,虽然长期以来户籍制度被认为是构成人口城镇化的突出制度限制,但同时有大量研究发现,农民工自身的观念意识、个人素质和社会资本等因素,亦是阻碍他们融入城市社会的非制度性障碍[8-10]。而且,随着我国经济结构转型和乡村振兴战略的实施,居民生活水平提高,城乡差距缩小,很多地方的农村居民即便已经在城市定居,也并不愿意放弃农村户籍。可见,作为一个影响深广的社会经济变化过程,是否拥有城市户籍并不是衡量城镇化水平的唯一指标,仅依赖制度改革也并不能充分实现市民化目标。

针对我国城镇化进程中面临的市民化问题,有学者结合中国的城镇化进程指出,中国城乡劳动力转移应遵循“农民→农民工→新市民→市民”的路径,市民化也有阶段性特征,获得市民身份的“新市民”向“市民”转化的过程依然是农民工市民化的重要阶段,此时公共政策的重点应着力社会资本、人力资本的投资,促进“新市民”与原城市居民的社会融合。这一观点同样适用于成为新市民不久的本地农村人口。此外,在劳动力自由流动的时代,大城市还存在从中小城市迁入的非本地居民的社会融合问题(可称为本地化)。总之,人的城镇化,或者说市民化目标的实现,包括居民素质的提高以及促进不同人群的社会融合。这一议题在外来人口众多,甚至普遍超过本地户籍人口的超大城市、特大城市中尤其显著。因为在这些城市中,城镇化不仅给城市带来更多的人口,也为城市带来更加多元化的人群,包括原市民、新市民,本地人、外地人等,由此带来的城市病和城市社会生态问题也尤其值得关注。因此,在城镇化发展的不同阶段,需要有针对性的政策措施。为此,需要进一步明确市民化的内涵。

(三)城镇化进程中的市民化内涵

与城镇化有关的市民化定义有狭义和广义之分。狭义的市民化是指“农民、外来移民等获得作为城市居民的身份和权利”,城市居民身份和权利的获得在中国主要由城市户口决定,这也是国家新型城镇化战略的主要关注点。而广义的市民化,还“包含市民意识的普及以及居民成为城市权利主体的过程”2,这就与市民社会或公民社会的概念建立了联系。“市民社会”与“公民社会”的英文表述都是“civil society ”,但二者的含义并不完全一致,前者体现的是经济生活层面的偏好,后者则带有政治权利偏好[13]。在中国学者的语境中,“市民社会”是对客观事实的解释,指的是中世纪以来由于市场经济发展而引发对原有社会结构的冲击,从而产生的独立于国家之外、有自身运作逻辑的新的社会组织方式;而“公民社会”意味着一种选择特有社会构造与社会建设路径的努力,希望通过对“公共领域”的重视来抵抗市场经济导致的私域膨胀,让公众参与到国家转型中4。因此,在一些中国学者眼中,公民社会是更具有建构性的社会发展目标,是可以通过一系列制度路径与国家实现合作的社会领域,而社区就是实践这种实体构建的路径之[14]。可见,如果从更广阔的时空背景和更大量的市民群体的角度出发认识市民化,广义的市民化可以被认为是市民社会或公民社会实现的条件之一。

结合我国城镇化进程的阶段性特征,本文的市民化内涵与城镇化概念中的人的城镇化一致,强调新市民观念与生活方式的改变以及不同新市民群体之间的社会融合,属于广义的市民化范畴。但与陈映芳教授将城镇化与市民化看作条件与结果的关系的观点不同的是,本文将市民化作为城镇化发展过程中的一个特定阶段,其反映的是城镇化进程中的社会变迁内容。与政治学和社会学领域的讨论相比,本文关于市民化的界定是将其作为城镇化后期发展阶段反映城镇化质量的标准之一,是一种面向实践的政策取向。推进市民化目标实现的过程必然有助于市民社会或者公民社会的形成与发展。

二、社区治理促进市民化目标实现的现实条件

市民化是一个艰巨且复杂的过程,需要动员广泛的社会力量参与。“社区是人们生活的重要组成部分,是社会结构、社会网络的重要环节,直接影响社会整体的整合与秩序。”5因而,在市民化过程中,社区被很多学者寄予厚望。就现实层面而言,我国大城市中的社区具有独特优势。在我国的行政管理体系中,城市社区的范围一般是指经过社区体制改革后做了规模调整的居民委员会辖区(《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发〈民政部关于在全国推进城市社区建设的意见〉的通知》,中办发〔2000]23号)。街道办事处是代表政府管理社区的基层政府,其下辖的社区居委会也是类行政化的组织。这与西方语境下的“社区”(community )概念有较大差别,但我国城市社区这种独特的行政属性以及有明确空间界限的辖区特性,为通过社区治理实现市民化目标提供了有利条件。

首先是行政社区内部的居住空间分异现象。居住空间分异是城市社会发展中的一种空间特征,表现为不同社会属性的人群在城市不同区位的相对聚集,因此也被称为社会空间分异。早在20世纪90年代中期,已有学者注意到我国城市内部的居住分异现象。随着城镇化进程加快,特别是实施住房商品化制度以后,我国城市社区(小区)内部均質化与社区之间的异质化倾向成为城市内部空间的典型特征6。不同的新市民群体在特定空间区位上的聚集会进一步导致更大尺度上的居住空间分异现象,即不同社会属性的居民聚居在不同的空间范围内,整个城市形成一种居住分化甚至相互隔离的状况。如不进行干预,有可能产生西方发达国家大城市中的社会问题,如城市贫困人口区域化分布、富裕人群和贫困人群形成社区隔离并引发社会冲突等,进而导致严重的城市生态问题。近几年来,大城市部分商品房配建保障房项目所引发的居民内部冲突时有发生,即是城市生态问题的典型表现。

城市内部的居住空间分异通常表现在邻里、社区和社会区三个层次上[18]。与西方发达国家不同,与我国城镇化进程相伴而行的住房制度改革、旧城更新活动以及城乡二元结构的空间转移,一定程度上导致不同社会属性的居民在小区尺度上的居住分异,相当于西方语境中的“邻里”(neighborhood )层次。我国在20世纪90年代开始的社区管理体制改革中,为了方便管理和提供社区服务,主要对社区规模进行了调整,从而将邻里层次的居住空间分异现象转化为社区内部现象,使得很多居委会辖区内部包含了差异明显的各类小区,如商品房小区、单位小区、老旧小区、拆迁安置小区,甚至城中村等。这就形成了我国超大、特大城市中普遍存在的“两层次”社区治理空间,即:由于居住空间分异现象的存在,不同类型的新市民通常聚居于同一社区的不同小区中;这些不同类型的小区又构成了城市中的行政社区。如图1所示:左图是假设由5个“行政社区”(居委会辖区)构成的街道辖区示意图。右图是左图中社区3的内部构成示意图,每个行政社区内有不同类型的“小区”——这是一种更小尺度、更接近本质涵义的“社区”,因为这些小区不仅在内部环境质量及外观整体性方面与其他小区形成差异,其内部居民的社会同质性也更高。这种多样化的社区更有潜力发展社会资本。而且,由于管辖范围大,这种行政社区通常有能力调配更多的资源,从而为从社区尺度实现市民化目标提供了条件。

其次是政府对社区发展的干预。虽然很多学者将社区建设作为实现市民社会的途径之一,但长期以来,不论是社区建设还是社区治理,主要是服务于国家的政权建设需要[20。现阶段,这为社区治理促进市民化目标的实现提供了条件。在城镇化进程中,大城市社区的异质化程度不断提高,社区社会资本发育水平和政府介入社区生活的程度对社区发展至关重要1。有研究证实,政府干预能够有效提高社区层面的社会资本[22,从而有利于从微观层面应对社会现实问题。但是,政府如果在治理结构中扮演了不恰当的角色,或者在治理过程中采取了不恰当的方式影响治理主体之间的合作,也会阻碍社区治理绩效[23]。因此,必须从政府与社会所形成的结构关系特征方面进行考察,在现阶段乃至今后一段时期内,还需要政府采取合适的方式,引导社会的健康发展走向。

三、社会资本是社区治理促进市民化目标实现的理论基础

(一)社会资本与市民化

按照社会资本理论的发展脉络,可以将其分为个体社会资本和集体社会资本。从个体角度来看,社会资本是“通过社会关系获取的资源”[24],如信息、工作机会、知识、影响、社会支持以及长期的社会合作等。帕特南定义了集体社会资本,认为其表现为“居民间的网络,以及从中产生的互惠的规范与信任”,有助于参与者更加有效地共同行动以追求共同的目标,提高社会效率[25]。虽然有这样的划分,但其实个体社会资本与集体社会资本紧密相关,其中的关键角色是社会网络。社会资本因此可以被定义为“个体之间的联系,即社会网络和从人们中产生出来的互惠与信任规范”[。社会资本借由网络产生并存在。通过这些网络,人们分享价值观、责任和相互的信赖,社会资本从而成为市民社会的标志[25]。

根据社会资本的理论内涵,新市民的个体社会资本与集体社会资本都需要得到加强,市民化的过程就是在不同群体之间建立关系、形成社会网络、帮助新市民融入城市生活、培养新型社会资本的过程。推动外来人口与所在城市社区、组织和居民产生更为密切的联系,使外来人口在城市中积累起本地化的社会资本,已经被证明是促进外来人口融入城市的重要因素[27]。

(二)不同社會资本类型对市民化的作用

更进一步而言,不同类型的社会资本对市民化的作用不同。通常认为,社会资本对现代社会经济发展有诸多益处,但事实并不尽然。如果社会资本仅仅表现为内部的高度团结和成员之间的高强度联系,反而会使这个群体孤立于社会之外,与现代文明社会所需要的市民精神相违背。随着对社会资本在个人与社会经济发展中作用认识的加深,学界已经从过去侧重将其视为一个整体及总量进行分析,进而转向分析社会资本的不同类型及其质量等方面。帕特南首先提出了粘合性社会资本(bonding social capital )与桥梁性社会资本(bridging social capital )的二分法。从社会资本的功能来说,粘合性社会资本是在同类人之间建立的排外性团结,因此是创建社会资本的第一步;桥梁性社会资本则可以在具有不同背景的人之间建立包容性团结,有助于维持社会信任与合作,因此能够对治理绩效产生积极影响[2。相对而言,局限性的人际信任与封闭性的社会网络则对社会治理和发展具有显著的负面作用[30]。

中外学界对于新移民的研究均发现,嵌入于移民社会网络的关系资源对移民的社会融入具有促进作用。相对于劳动力移民进城前的原始社会资本,新型社会资本对移民的社会地位提高和城市融入的作用更大31。对于新市民来说,培养桥梁性社会资本是其融入新社会的重要途径[32-33]。以大城市中的本地农村人为例,在城市空间扩张过程中,其户籍身份由村民变成居民,原来熟悉的村庄被拆迁,进而集中居住在城市住宅小区的高楼中。这些安置小区被称为“过渡型社区”“新市民社区”。虽然实现了居住空间的转移、职业的转换和户籍身份的转变,但这些居民的思想观念和生活习惯往往没有随之迅速改变;而且社会网络规模小、密度低、网络地位低以及传统乡村社区社会资本流失而现代城市社区社会资本还未形成等原因,不仅影响着他们在城市社会的融入程度,也使得这类社区治理陷入困境[34-37]。因此,需要根据不同群体所拥有的社会资本情况提出有针对性的措施,进而推动市民化目标的实现。

(三)新市民的社会资本特征分析

我国城镇化进程中的新市民,也就是市民化对象,既包括城市外来移民,也包括由于城市空间扩张和社会经济转型而吸纳的本地农业人口。其中,城市外来移民又分为两类:一类是外来农业人口,即通常所称的“农民工”;另一类是从其他城市(主要是中小城市)迁入的外来城市人口。新市民拥有的社会资本总量和类型决定了他们的生活质量、社会融入程度以及今后的市民化路径。根据帕特南的社会资本二分法以及市民化的内涵,对上述三类新市民的社会资本特征及实现市民化的关注点简要分析如下:

1.外来城市居民

这类人群通常拥有良好的教育背景、职业技能、社会地位和经济收入,并且已具备一定的市民意识。从个人社会资本来看,这类人群中个人的社会支持网的构成比较丰富,能够为个人提供情感性和工具性支持。但就这类人群所在社区的社会资本来看,其居民往往来自四面八方,是城市中的新移民,因此是典型的陌生人社会,社区参与度低。这类人群所在社区应关注粘合性社会资本的培育,具体措施包括加强居民之间的社会互动、提高居民的社区归属感和认同感等。

2.本地农村居民

这类人群具有传统乡村社会的血缘和地缘关系。在城市空间扩张过程中,其居住地或是以城中村的形式进入城市建成区,或者通过拆迁后集中安置的方式实现了所谓的景观城镇化,其户籍身份也随之改变。他们的特征是基于血缘和地缘关系的粘合性社会资本高,但适合现代大城市社会发展的桥梁性社会资本较低,而且个体的生活方式和生活观念也与城市生活的要求有一定差距。对于这类人群的市民化,需要着重关注其桥梁性社会资本的培育和市民素质的提高。

3.外来农村居民

这一群体主要指农民工,可简单分为两种情况:一种是以个人或家庭为单位,通过亲戚老乡介绍等方式进入城市工作,由于散居于城市各处,表现为粘合性、桥梁性社会资本双低特征。针对这些居民,需要同时注重两种类型社会资本的培育。另外一种情况是像北京著名的浙江村、河南村、新疆村这种血缘、地缘、业缘高度一致的外来农村人口群体,他们与本地农村人口在社会资本上有相似之处。对于这些居民,一方面要加强市民素质教育,另一方面要推动其与其他群体的社会融合。

总之,社会资本与市民化之间的关系进一步彰显了社区的作用。从国家实现市民化的政策目标来看:首先,社区既是居民生活的基本单元,也是国家社会治理体系中的基本单元,应将其作为实现社会发展目标的政策工具。其次,在人口流动的社会背景下,大城市社区都不同程度地拥有不同类型的居民,因此,通过社区治理能够促进新市民社会网络的形成,提升新市民的社会资本和人力资本,实现市民化目标。再次,社会资本主要通过社会网络进行生产和维护,外来干预主体的存在有助于减少社会网络中的冗余社会资本,为政府通过社区治理培育社会资本、促进社会融合提供了理论基础。对于社区及居民来说,社区层面的社会资本可以直接影响个人生活,比如提供情感支持和工具支持,也可以促成集体行动,维护社区利益。

四、社区治理促进市民化目标实现的路径

(一)理论路径

根据我国大城市社区的内部构成特点,社区治理促进市民化目标的实现,就是在社区场域内针对不同群体的社会资本特征采取相应的方式方法并进一步培育社会资本的过程。培养社区社会资本应从促进居民参与社区活动和邻里交往开始,进而形成有组织的参与,让居民成为社区治理的主体之一。在此过程中,要注重构建居民参与的长效机制,也就是一种让居民感到参与有“回报”的机制。这种回报,不一定是物质上或金钱上的回报,也可能是精神上、情感上的回馈,这样的长效机制能够在社区内部产生居民间以及各个主体间的互惠和信任,提升社会资本。此外,社会资本的构成包括网络、互惠的规范和信任,信任的产生除了源自居民之间的互动及因此形成的社会网络,居民对社区的认同感和归属感也是重要的来源。

如果将市民化程度作为社区治理绩效,根据前文所述社会资本理论的相关内容,其实施路径需要从两个方面展开:一是社区治理结构的创新,指的是治理主体的性质、主体间关系以及主体与治理对象之间关系的改变。比如,从过去政府作为单一主体管理社区转变为政府动员和引导社区居民通过社区组织与政府合作的社区治理结构。二是社区治理方式的创新,指在治理过程中各主体之间以及主客体之间的互动行为的改变。比如,从政府习惯的科层制管理方式转变为平等协商式等。在这个过程中,新市民既是治理主体,也是治理客体,形成如图2所示的路径:

(二)政策建议

1.重视社区教育,提升市民素质

新市民教育对象主要包括两类:一是以农民工为代表的主动转移进来的新市民;二是由城市郊区失地农民为代表的被动转化而来的新市民。他们在身份、地位、价值观、社会权利以及生产生活方式等方面有别于城市市民,并处于向市民的转变过程中[38]。两者的区别是:前者可能分散居住于不同的社区;后者通常被集中安置在同一社区中,传统的依靠血缘和地缘关系而形成的粘合性社会资本得以维持与延续,封闭性社会网络难以被打破。社区教育对这些新市民的作用是多方面的:一是通过传授知识和技能帮助他们提高社會竞争力、自我维权能力和社会地位。二是提高他们的生活质量及满足其精神需求和自我发展需要。三是通过社区教育的平台为移民与当地居民提供一个相互接触、交流、了解的机会。交往的增多可以拉近彼此之间的心理距离,建立相互理解、相互信任的关系,减少、消除歧视与隔阂,促进社会融合。此外,素质提升所带来的生活方式和观念的改变也是实现社会融合的必要条件。

2.组织社区活动,构建新型人际关系

当前,大城市社区中的一个突出问题在于,居民往往来自各地,通常彼此都是陌生人,缺乏交往,这种现象在一些商品房小区中尤为突出。随着居民物质生活水平的提高,其对精神生活也有了更高的追求。这些追求很多可以在社区得到满足,比如当前许多城市在社区中开办插花、茶道、瑜伽、绘画、书法、音乐、舞蹈等兴趣爱好班,并开展活动推动一些民间技艺的传承。在这些课程的学习过程中,居民建立了交往关系。由于共同的兴趣爱好,居民更容易彼此认同,这符合社区的另一个核心要素,即共同的情感与意识。

此外,这些兴趣爱好的培养,通常由社会组织提供,或者由居民志愿者发起并有组织地开展,因此可以形成各种内嵌于社区的社会组织。社区社会组织在社区治理中的作用已经得到广泛认可:其一方面能够让居民有组织地参与社区公共事务,使之可以成为社区治理结构中的主体之一;另一方面,政府通过培育社区社会组织可以在关系网络、社区规范和社区信任等方面产生丰富的社会资本,特别是对桥梁性社会资本的产生有着重要的助推作用。桥梁性社会资本的形成需要广泛的社会网络,多种社区社会组织的存在,能够帮助居民形成更多、更丰富的人际网络,增进相互之间的团结与信任,是提升社会资本、促进社会融合的重要途径。

3.塑造地方文化,加强社区认同感和归属感

社区含义丰富,中文的“社区”表示的是“一个包括许多街道和邻里的区域以及居住在其中的人们”,而且,“从街道、邻里到社区的转变,是一个框架含义逐渐减少而文化含义逐渐增强的过程”。4虽然行政社区并不强调地方性特征,但社区本质上是具有地方性的地理空间,其中既包括居民对特定空间地域的认同,也包括对居住在同一地域中的人群的认同。城镇化带来全国范围内的人口流动,很多人因为上学和工作而离开自己的家乡,来到大城市定居。虽然物质生活得到很大改善,但一些新市民对新的居住地难以实现心理和精神融合,迟迟不能形成认同感和归属感,这也影响了他们的社区参与。这种新市民的情感心理需要,是以往城镇化进程中一直被忽略的问题。在基于空间产生的认同感构建过程中,地方性知识的总结提炼和普及是很重要的途径。在一些发达国家,比如日本,特别重视地方历史、文化、物产、人物等方面知识的传播。这些知识不但增强了居民对所在地的了解,提高了居民的认同感和归属感;同时,这些知识和技能的传播也为社区进一步发展地方文化旅游业打下了基础——地方传统文化的发扬光大通常也要靠外地人带来的创新理念。此外,在全球化的趋势下,地方性知识也显得尤其宝贵。目前,我国的社区教育在这一方面还没有成熟的课程设计,这是新型城镇化进程中需要加强的内容。

(三)实施方式

尽管社会组织对于社区社会资本的形成很重要,但也普遍存在居民参与意识薄弱的问题,导致创建社会资本的第一步很难完成。在这种情况下,社区基层党组织作为社区治理结构中的主体之一,其作用值得期待。属地化管理之后的社区党组织其实也是一种社区组织,因为党员都是社区居民,先天具备社区的嵌入性优势。基层党组织对社区公共事务的介入,也意味着党员居民的社区参与,而且基层党组织具有成员数量大、分布范围广、密切联系群众的优良传统等优势。因此,基层社区党组织是中国社区治理创新中的一支重要力量。充分发挥党员的模范带头作用、团结群众的作用,有利于推动居民参与社区事务,加强对社会组织的监督。十八大以来,国家开始注重党建引领下的社区治理体系建设,强调党在基层的核心领导地位;但在实际工作中,还没有与现实需求实现充分的互动与链接,对基层党组织作为一种社区组织,特别是社区居民党员在社区的嵌入性的认识和利用不足,没有充分发挥其应有的作用。目前,已有学者论证了党建引领基层治理从利益、结构、价值等方面实现社会整合目标的必要性与可行性,也间接论证了基层党建对促进社会融合、实现新型城镇化目标具有积极的意义。当前,党建引领社区治理创新的实践工作正在各地如火如荼地展开,应及时总结经验、推广实施。

在当前各地的社区治理创新实践中,社区教育也是一个相对被忽视的领域。对于市民化目标来说,社区教育的作用巨大。社区教育是以社区为地域范围进行的、居民自主参与的教育社会一体化的现代教育形式,也是终身教育和终身学习的重要组成部分[42。区别于正规的学校教育,社区教育强调依托社区力量和社区资源,对社区内的全体成员施以各种形式的教育,来满足社区成员不同层次的教育需要,提高社区成员的整体素质4。由于其开放性和灵活性、入学门槛低,参加者一般没有年龄、身份、地位的限制。2014年,《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》提出了“广泛开展城乡社区教育,推动社会治理创新”的行动目标,為今后社区教育更好地融入社会治理创新、服务新型城镇化以人为本和市民化的大目标提供了制度保障。针对不同居民群体所拥有的社会资本特征,有针对性地设置课程内容,既有利于提高居民素质,改变其生活方式和价值观念,提升新市民的人力资本,亦有利于推动居民之间的交往,进而促进社区融合。但目前对社区教育的重视程度尚不够,其在市民化进程中的作用有待进一步发掘。

五、结语

新型城镇化的核心是人的城镇化,也就是市民化。根据城镇化的阶段性特征和理论内涵,要实现市民化目标,仅依靠户籍制度改革还不够。作为居民生活和社会管理的基本单元,社区是促进市民化目标实现的重要政策工具。我国独特 的行政社区管理体制以及小区尺度的居住空间分异现象,为通过社区治理促进不同人群在社区场域内的互动与融合提供了条件。不同人群拥有的社会资本不同,社区治理能够通过培育新型社会资本促进市民化目标的实现。相应的实施路径包括将新市民作为主体之一的治理结构创新和以新市民为对象的治理方式创新,其中需要特别重视基层党组织作为治理主体之一的作用以及社区教育作为治理方式的作用。由于不同人群特征的差异性,在社区治理过程中,应因人而异、因地制宜。社区空间是一种独特的社会空间,其独特性来自社区居民之间因互动而形成的社会关系和社区情感,当前,其作为促进社会发展政策工具的重要性尚未得到充分重视。本文根据社会资本理论探讨了社区治理促进市民化目标实现的理论基础和实施路径,希望能够为现实中的社区治理创新提供启示和政策依据。

参考文献

[1]庄士成,王莉。社会融合困境与城镇化“陷阱”:一个经济社会学的分析视角[J]。经济问题探索,2014(11):102-107。

[2]周一星。城市地理学[M].北京:商务印书馆,1995。

[3]周一星,陈彦光。城市与城市地理学[M].北京:人民教育出版社,2003。

[4]王甫勤。社区异质性与中国民众村居委选举参与研究[J].同济大学学报(社会科学版),2016(3):60-69。

[5]王瑞民,陶然。城市户口还是土地保障:流动人口户籍改革意愿研究。人口与发展,2016(4):19-28。

[6]申兵。我国农民工市民化的内涵、难点及对策[J].中国软科学,2011(2):1-7;15。

[7]任远。城镇化的内在平衡和内涵性的城镇化发展[J].同济大学学报(社会科学版),2018(1):58-65。

[8]王爱华。农民工市民化进程中的非制度障碍与制度性矫治[J]。江西社会科学,2013,33(1):182-185。

[9]龚长宇。社区教育:农民工市民化的有效途径—对长沙市开展农民工教育的调查与思考[J].湖南师范大学社会科学学报,2007(4):10-13。

[10]刘源超,潘素昆。社会资本因素对失地农民市民化的影响分析[J]。经济经纬,2007(5):118-121。

[11]冷向明,赵德兴。中国农民工市民化的阶段特性与政策转型研究[J]。政治学研究,2013(1):17-25。

[12]陈映芳。征地农民的市民化——上海市的调查。华东师范大学学报(哲学社会科学版),2003(3):88-95;124。

[13]周国文。“公民社会”概念溯源及研究述评[J]。哲学动态,2006(3):58-66。

[14]李友梅。社区治理:公民社会的微观基础。社会,2007(2):159-170。

[15]黄平,王晓毅。公共性的重建—社区建设的实践与思考[M].北京:社会科学文献出版社,2011。

[16]李志刚,吴缚龙,卢汉龙。当代我国大都市的社会空间分异——对上海三个社区的实证研究城市规划,2004(6):60-67。

[17]呂露光。城市居住空间分异及贫困人口分布状况研究——以合肥市为例[J]。城市规划,2004(6):74-77。

[18]李晓蕴,朱传耿。我国对城市社区分异的研究综述[J]。城市发展研究,2005(5):76-81。

[19] NEAL Z. Making big communities small: using network science to understand the ecological and behavioral require-ments for community social capital[J]. American Journal of Community Psychology, 2015( 55) : 369-380.

[20]吴晓林。党建引领与治理体系建设:十八大以来的城乡社区治理的实践走向[J]。上海行政学院学报,2020(3):12-22。

[21]徐林,许鹿,薛圣凡。殊途同归:异质资源禀赋下的社区社会组织发展路径[J]。公共管理学报,2015(4):122-130。

[22] HUNTOON L. Government use of nonprofit organizations to build social capital[J] . Journal of Socio-Economic 2001(30):157-160.

[23]KIM S. The workings of collaborative governance: evaluating collaborative community-building initiatives in Korea [J].Urban Studies ,2016(16):3547-3565.

[24]林南。社会资本—关于社会结构与行动的理论[M].张磊,译。北京:社会科学文献出版社,2020。

[25]帕特南。使民主运转起来[M].王列,赖海榕,译。南昌:江西人民出版社,2001。

[26]帕特南。独自打保龄[M].刘波,祝乃娟,张孜异,等,译。北京:北京大学出版社,2011。

[27]任远,陶力。本地化的社会资本与促进流动人口的社会融合[J].人口与发展,2012(5):47-57。

[ 28] VARDA DM. A network perspective on state society synergy to increase community-level social capital[J]. Non-profit Voluntary Sector Quarterly, 2011(5) : 896-923.

[29]陈雷。论社会资本—社会资本视角下的社区主导型发展研究[M].北京:中国社会出版社,2011。

[30]陈捷,卢春龙。共通性社会资本与特定性社会资本——社会资本与中国的城市基层治理[J]。社会学研究,2009(6)87-104.

[31]赵延东,王奋宇。城乡流动人口的经济地位获得及决定因素[J].中国人口科学,2002(4):8-15。

[32]PATRAPORNRV, PFEIFFER D, ONG P. Building bridges to the middle class: the role of community-based or-ganizations in Asian American wealth accumulation[J] . Economic Development Quarterly, 2010( 3) : 288-303

[33]周晨虹。城中村居民的“城市融入”:基于社区社会资本的类型分析[J]。农林经济管理学报,2015(5):531-537。

[34]吴晓燕,关庆华。“村改居”社区治理中社会资本的流失与重构[J]。求实,2015(8):37-45。

[35]吴晓燕,赵普兵。过渡型社区治理:困境与转型[J].理论探讨,2014(2):152-156。

[36]宋喆。拆迁安置社区治理结构变迁及其机制研究以南京市S新村社区为例[J]。南京农业大学学报(社会科学版),2015(3):19-25。

[37]蒋慧,吴新星。“过渡型社区”治理问题的政治社会学解析——基于社会资本的视角[J].大连理工大学学报,2012(1):101-105.

[38]林建鸿,郑明芬。论城市化进程中的新市民社区教育。福建农林大学学报(哲学社会科学版),2010,13(3):22-26。

[39]赵罗英,夏建中。社会资本与社区社会组织培育——以北京市D区为例[J]。学习与实践,2014(3):101-107。

[40]王笛。从计量、叙事到文本解读—社会史实证研究的方法转向[M].北京:社会科学文献出版社,2020。

[41]王立峰,潘博。社会整合:新时代推进党建引领城市基层治理的有效路径[J]。求实,2020(2):26-36;109-110。

[42]邵晓枫。社区教育究竟是什么?—对社区教育本质的理性思考[J]。职教论坛,2015(36):65-71。

[43]薛天山。社区教育:新时代农民工融入城市的有效途径[J].职业技术教育,2011(19):63-67。

The Conditions Mechanisms and Paths for Citizenization through Community Governance during the New Urbanization Progress

LI Dongquan

(School of public Administration and Policy, Renmin University of ChinaBeijing 100872, China)

Abstract: China urbanization is entering a new phase, in which the promotion of citizenization for all urban residents (including rural migrants) is becoming a necessary part of its urbanization strategy to ensure sustainable social-economic development. The nature of modern citizenization is the change of perception and life-style of the urban residents and their social integration. The spatial differentiation of the urban residents in large cities in China and the government-led administrative system of communities have provided conditions for citizenization promotion through community governance.Social capital theory has provided a theoretical underpinning for the mechanisms of residents'social network dynamics and their community identities. The change of community governance structure and methods is an innovation for promoting the realization of citizenization. Embedding grassroots party organization into the community and enhancing community education are two important tactics one for strengthening the governing entity and the other for improving governing methods. They can play critical roles in upgrading residents' new urban perceptions, improving their citizenization qualities, formulating their social networks, and strengthening their urban identity and sense of belonging

Key words: new urbanization citizenization community governance; social capital

(責任编辑:王晨丽)