论科技创新对实现公共文化服务产品均等化的有效性

2021-09-07杨蕾

杨 蕾

(昭通学院 政治与管理学院,云南 昭通 657000)

针对基本公共服务均等化发展的目标,国务院2012年7月印发的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》对城乡实现基本公共文化服务均等化提出了新的要求。宏观政策的实施对地方政府推进区域基本公共服务均等化实现具有重要作用,但对规划政策影响评估的相关研究成果有限:一方面是由于各级政府对政策规划实施进度差异较大,另一方面也局限于对政策规划评价指标(变量)的选取与相关统计数据的收集。本文着眼于探究“十二五”规划实施对公共文化服务产品均等化的影响,以及科技创新与公共文化服务产品均等化之间的关系,以期为政策评估提供新的视角,为推进我国公共文化服务均等化提供对策建议。

一、研究缘起和理论框架

(一)研究缘起

关于公共文化服务均等化的研究成果丰硕。对于基本公共文化服务的发展现状,傅才武,张伟锋(2018)指出基本公共文化服务均等化程度不高,已达失衡状态。[1]为了进一步适应新时代高质量、可持续的公共文化服务均等化,彭雷霆,皮彦芳(2018)提出利用特色历史文化资源,构建多元主体供给模式,调整投入结构,促进公共文化资源共建共享,[2]陈立旭(2015)提出要通过科技创新的方式来实现。[3]在“大众创业,万众创新”的背景下,科技创新推动了社会各领域的发展。科技创新推动区域经济增长[4]和城市发展质量。[5]综上,现有文献对公共文化服务均等化问题、原因和实现路径展开探讨。

断点回归是目前在政策评估中被广泛应用的方法。比如在对教育政策进行评价时,有学者选取城镇教育回报率对《义务教育法》的实施进行评价。[6]初帅,孟凡强(2017)用断点回归设计证明高校扩招政策对城镇居民低收入群体教育回报率的影响。[7]断点回归方法也被广泛运用于其他领域的政策评估,比如曹静、王鑫、钟笑寒(2014)采用断点回归方法对限行政策是否改善了空气质量展开探讨;[8]张建同、方陈承、何芳(2015)采用断点回归方法评估了房地产限购限贷政策对新建住宅价格和二手房价格的负向影响;[9]张川川(2015)运用断点回归方法围绕“新农保”政策对农村老年人的劳动负担的影响对“新农保”政策进行了评估。[10]可见运用断点回归对政策进行评估已经较为成熟,具有一定的科学性和可行性。

(二)理论框架

公共政策评估已经成为建立透明政府的必要途径。现代政策评估理论经历实证评估到后实证评估两个阶段,从“单一评估”发展到“综合评估”(Frank Fischer,1995)。针对政策评估过程,拉斯维尔提出将政策过程分为信息、建议、法令、试行、执行、终止、评估七个阶段,[11]而Richard D.Bingham和Claire L.Felbinger则将评估阶段分为“过程—正式评估”和“结果—整合评估”两个阶段。[12]政策评估方法包括问卷调查、访谈、案例研究等定性分析和“投射-实施后”对比、“前-后”对比、成本-收益、“控制对象-验对象”对比、成本-效能分析、“有-无”政策对比等定量分析方法。[13]因此,本文运用“投射-实施后”对比分析方法对政策实施前的时间序列数据进行分析,结合建立定量模型,对比分析政策实施前后科技创新对提升公共文化服务均等化的作用。具体方法是根据模型预测政策实施前的趋向线O1、O2投射到政策执行后的某一时间点A1上,并把在A1点得到的投影与政策执行后的实际情况 A2进行对比分析,就可以确定政策的执行效果(A2-A1),若A2-A1>0,则政策效果存在正向效应,政策应继续推行,若A2-A1<0,则政策效果存在负效应,政策应终止(如图1)。[14]本文结合断点回归的图分析结果,若政策执行后断点若高于A1,则说明政策效果的正效应,反之则为负效应。

二、变量解释与模型设定

(一)数据来源及变量解释

本文基于全国30个省市2008年—2016年的省级面板数据,数据来源于各省市统计年鉴、《中国文化文物统计年鉴》,数据采用STATA14处理。公共文化服务产品均等化为因变量。公共文化服务均等化变量,借鉴彭雷霆、皮彦芳(2018)[2];傅才武、张伟锋(2018)[1]对基本公共文化均等化指标的处理方法,选取每万人享有群众文化机构文化服务次数作为公共文化服务产品均等化的衡量指标。科技创新变量为解释变量,借鉴雷欣、陈继勇、覃思(2014)的处理方法,采用每万人专利申请授权数来衡量。[15]根据詹国辉(2017)、[16]张海鹏和陈帅(2017)、[17]卢娟和李拓(2016)[18]对公共服务均等化的相关研究成果,把基础设施、失业率、经济发展水平、城镇化率、初等教育、中等教育、高等教育指标纳入控制变量[19],各变量解释如下表1:

(二)模型设定

估计识别科技创新能否有效提升公共文化服务产品均等化之间的因果关系最简便的方法是直接对其进行OLS回归,此方法的估计方程为:

Yi=a+ρDi+ui

(1)

其中Yi为公共文化服务产品均等化,Di为科技创新的处理变量,ui为随机干扰项。但科技创新变量指标会受到地区个体特征的影响,此外遗漏变量所导致内生性问题也是最难以克服的。若这些特征影响到我们关心的Yi,那用OLS回归就是有偏的。因此,本文结合《基本公共服务体系“十二五”规划》政策规划颁布实施的制度设计特点,采用断点回归(RD)方法来估计政策实施后科技创新能否有效提升公共文化服务产品均等化实现是合适的。

在因果效应识别的计量方法中,RD是一种比较适合的研究方法。根据《国家“十二五”科学和技术发展规划》文件提出,至2010年科技创新变量(每万人发明专利拥有量)的目标为1.7,基于政策执行的滞后性,2012年《基本公共服务体系“十二五”规划》政策的实施时,科技创新变量处理阈值取值1.7,即科技创新变量大于等于1.7才会受到处理。

(2)

其中Di为处理变量,表示科技创新变量达到国家提出的目标取值为1,否则取值为0。Zi表示第i个省份的科技创新变量,在RD的相关研究中称为驱动变量,若上式成立,就可得到科技创新与公共文化产品服务均等化的因果效应回归模型:

Yi=α+ρDi+βZi+ui

(3)

在上式(1)成立时,称RD为Sharp RD。但(2)成立的条件比较严格,政策实施的过程都具有一定的滞后效应,即使处理变量Di的观测变量Zi是非连续的,断点处只是增加了Di取值为1的概率,因此Di和Zi存在以下关系:

(4)

在本研究中,我们假设g1(Zi)>g0(Zi),即在政策实施后,科技创新对提升公共文化产品均等化实现具有重要贡献,在政策实施后,政府对地方公共服务均等化发展会更加重视,因此会产生一定的效果。在(4)成立的条件下,本文采用的RD方法为Fuzzy RD。其一阶方程如下[5]:

Di=δ+f(Zi)+θTi+ui

(5)

当Ti=I(Zi≥1.7)时的处理状态是Di的工具变量,二阶段方程设置如同(5),在具体实施中,Fuzzy RD估计中可以用参数2SLS和非参数IV估计,其结果是等价的。借鉴张川川(2015)[5]的研究成果,本文选取报告参数2SLS估计结果。在进行估计的过程中,汇报多个带宽设定的结果以保证结果的稳健性。

三、实证结果

(一)数据描述性统计

根据表2所示,公共文化服务产品均等化指标的均值、标准差差距不是很明显,科技创新变量的最小值还不足1,但其均值远超过国家科学和技术发展十二五发展规划中实现1.7的目标,最大值与最小值之间差距较大,表明即便科技创新是促进地区公共服务均等化发展的重要基础保障,但有的地区科技创新并未发挥其真正效用,成为推动地区经济社会发展的重要力量。

表2 变量描述性统计(2008-2016)

(二)回归结果

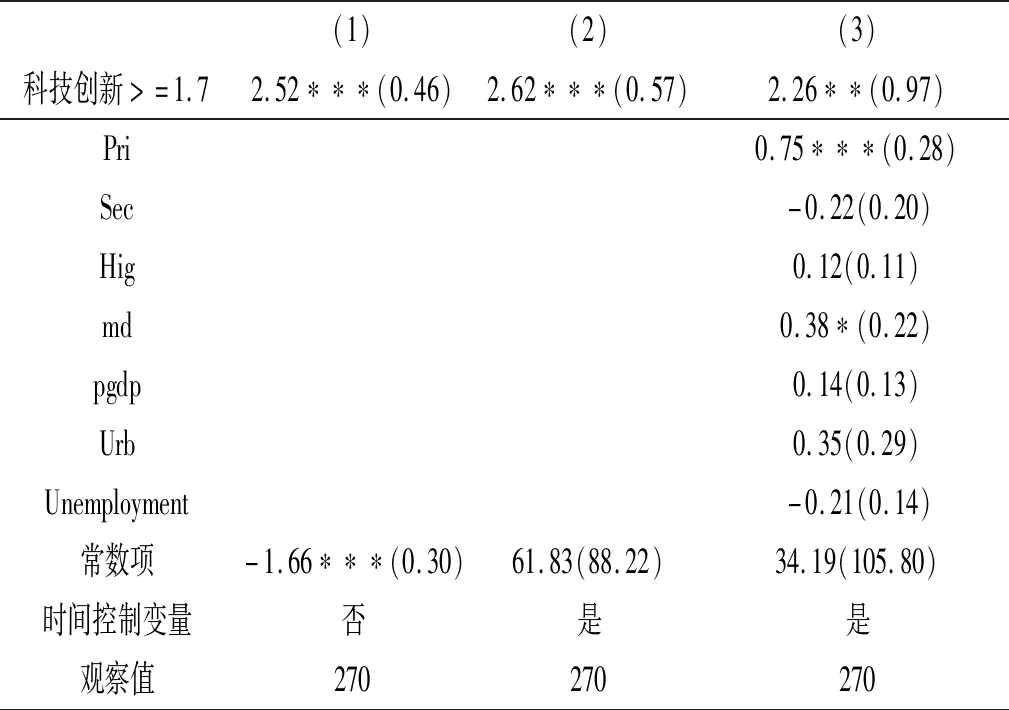

表3报告了在RD设定下,采用2SLS回归方法,估计《基本公共服务体系“十二五”规划》政策实施后,科技创新对公共文化服务产品均等化实现的因果效应,在实证检验过程中分别采用了不同的控制变量来确保实证结果的稳健性。表3报告了公共文化服务产品均等化的二阶段回归估计结果。结果显示,政策实施后,科技创新对实现公共文化产品均等化具有显著的正向影响。在三种模型设定下的结果都满足在《基本公共服务体系“十二五”规划》政策实施后,科技创新显著提高了公共文化产品均等化的实现。具体而言,科技创新程度越高,越有利于提升公共文化服务产品均等化发展。在控制变量上,初等教育、基础设施密度显著正相关。基本公共文化服务均等化的实现已经成为城镇协调发展的顶层设计和城乡融合发展的重大战略。随着这一政策的有效实施,对我国的公共文化服务均等化实现将发挥越来越重要的作用。

表3 回归结果

四、RD估计

(一)图分析

首先,从政策过程理论的视角,用“投射—实施后”对比分析方法,结合下图2可知:在《基本公共服务体系“十二五”规划》政策规划实施后,直线在断点处向上延伸,A2-A1>0,政策效果存在正向效应,说明政策应继续推行。因此,国家继续推进十三五、十四五政策规划的制定实施。同时,图1也表明了在政策实施后科技创新对提升公共文化服务产品均等化实现的作用显著加强,但在断点处的跳跃距离不是很大,说明政策的执行效果(A2-A1)不是很明显,可能的原因是政策规划与其他法律法规的政策执行效力不同,不具有较高的强制执行力。其次,在对《基本公共服务体系“十二五”规划》政策规划进行评估时,其目标设置的合理性也会对结果产生影响。最后,政策评估的过程中短期结果是否代替长期效果,局部领域的评估判断是否合理,是否一定要达到政策规划的制定目标等,这些问题都会对规划政策评估效果产生重要影响。

图2 断点示意图

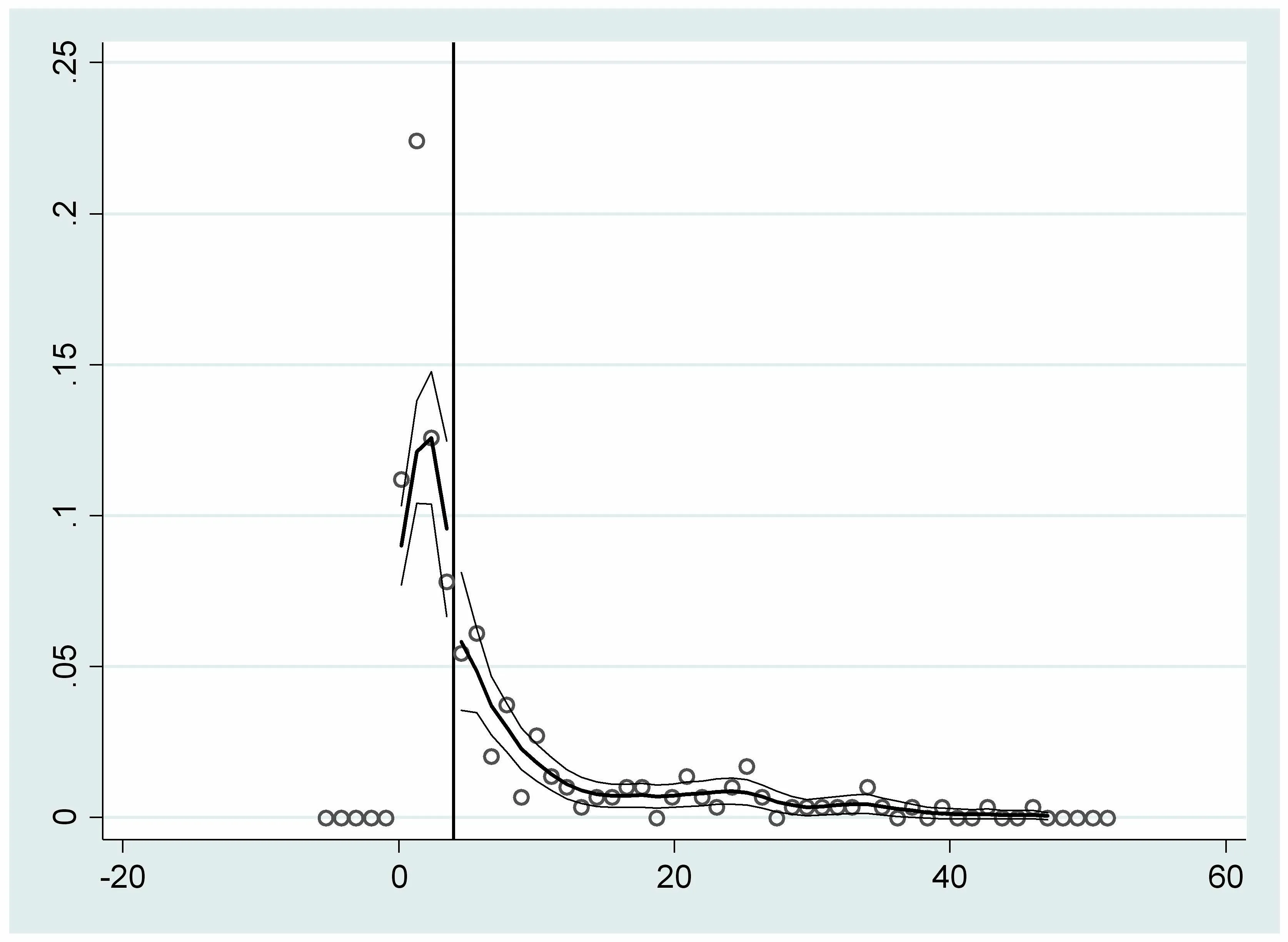

在进入回归分析前,首先利用图形直观展示公共文化服务产品均等化变量与科技创新之间的非连续关系。从图2中可以看出,科技创新与公共文化服务产品均等化之间在科技创新为1.7处存在断点,即当科技创新大于等于1.7时,假设D=1的处理效应为正,公共文化服务产品均等化变量与科技创新间的非连续关系存在跳跃的断点。在文章中科技创新变量大于等于1.7,则处理变量D取值为1,否则为 0,即在科技创新值为1.7处,公共文化服务产品均等化变量得到处理的概率产生跳跃。精确断点回归的特点是在断点处个体得到处理的概率由0直接跳跃到 1。因此,采用模糊断点回归进行实证分析。

(二)RD估计回归结果

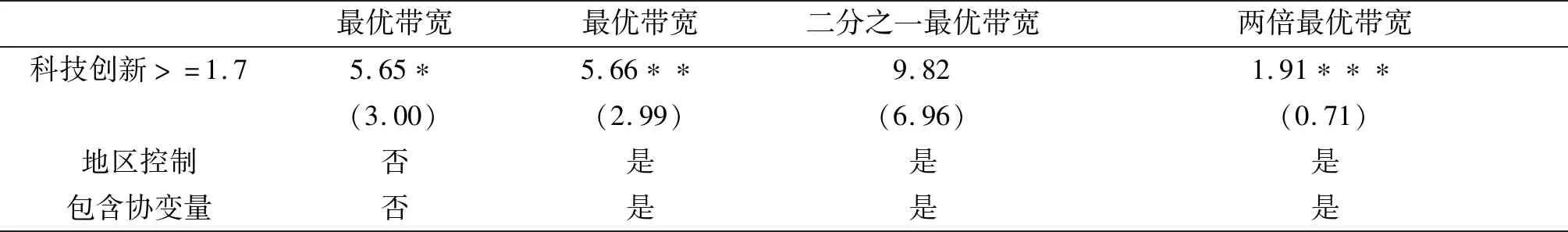

从图2出可知,科技创新与公共文化服务产品均等化之间存在着很强的一阶关系,即科技创新大于1.7时显著提升了公共文化服务产品的均等化程度。因此,我们可以从定性角度认为《基本公共服务体系“十二五”规划》政策是有效的,在政策实施后,科技创新有效的提升了公共文化服务产品均等化实现。为了确保实证结果稳健性,本文汇报如下:一是分别汇报三角核和矩形核的局部线性回归结果(后者等价于线性参数回归);二是汇报使用不同带宽的结果(最优带宽及其二分之一或两倍带宽);三是分别汇报包含协变量与不包含协变量的情形。

表4中第一列报告了不包含协变量,使用最优带宽以及默认的三角核(mbw(100)进行模糊断点回归结果,局部沃尔德估计值为正且显著,说明科技创新能力越强的地区,其公共文化服务产品均等化程度越高。表4中第二列报告了包含协变量,使用最优带宽以及默认的三角核(mbw(100) 进行模糊断点回归结果,局部沃尔德估计值为正且显著性提高,说明科技创新确实让公共文化服务产品均等化实现的显著性增强。表4中第三列报告了包含协变量,使用二分之一最优带宽以及两倍最优带宽(mbw(50)、mbw(200))进行模糊断点回归结果,局部沃尔德估计值均为正,说明科技创新能力强的地区确实有效的提升了公共文化服务产品均等化实现。

表4 科技创新对公共文化产品均等化的影响

(三)有效性检验

表4通过采取控制协变量和多种带宽设置的方式进行估计,在科技创新与公共文化服务产品均等化之间,得出基本一致的估计结果。表明它们之间的模糊断点回归结果是稳健的。为了明确RD分析方法的有效性,需识别驱动变量能否被操纵或者至少不能被完全操纵。图3显示了驱动变量科技创新的密度函数,可知科技创新密度函数在1.7附近非常平滑,即不存在对驱动变量科技创新的操纵。

图3 科技创新的密度函数

五、结论与启示

基于以上实证研究,得出“十二五”规划政策实施对推进公共文化服务产品均等化实现具有积极效用,且这一结果在采用不同带宽、加入协变量以及采用全样本多项式回归的估计中依然稳健。随着科学技术的进步发展,科技创新在各个领域发挥的作用显现,在公共文化服务领域,科技创新促进了公共文化服务产品的均等化发展。

具体而言,规划政策的实施在科技创新对公共文化服务产品的差异化供给上发挥重要作用,针对不同公众的公共文化产品的需求,通过建立、发展共享性、本土化的公共文化服务体系,实现各类公共文化服务产品的系统化、多样化供给。科技创新可以为公共文化产品的供给提供强大的科技信息支持。在科技创新与公共文化服务产品的结合上,可以通过采用大数据、公共数字文化、互联网技术等优势,根据不同地区居民对公共文化服务产品的需求特点,把握公共文化产品科技创新需求特点,依托互联网网络知识、知识推送等形式,为居民提供个性化、差异化的公共文化服务产品。在科技创新与公共文化产品的有效融合过程中,科技创新人才起着至关重要的角色,通过科技人才对公共文化服务产品均等化过程中的推动作用,让更多的公共文化资源向西部地区、边疆地区、少数民族地区倾斜。结合科技创新手段,按照全覆盖、促统筹的基本要求,丰富不同地区的公共文化服务内容,真正实现公共文化服务产品均等享受、文化发展同步推进的一体化格局。