牵正散辨证加减结合针刺治疗周围性面瘫的临床疗效及安全性观察

2021-09-05刘树雷

刘树雷

周围性面瘫(Peripheral facial paralysis)又称为Bell麻痹或面神经麻痹[1]。患者主要表现为眼睑闭合不全、抬头皱眉、鼻唇沟较浅等临床症状。在中医学里周围性面瘫属于“口僻”、“口眼喎斜”等范畴,由于患者症状往往引起外部形象发生不良变化,因此对患者心理上造成严重困扰,影响患者日常生活[2]。针灸是中医治疗疾病的常用方式,在中医理论指导下将针具按照一定角度刺入患者穴位,以达到治疗疾病的目的[3]。目前针刺治疗在临床上应用广泛,在治疗周围性面瘫上也有一定效果。牵正散具有祛风化痰、通络止痉之效。有研究发现牵正散对周围性面瘫也具有较好治疗果[4]。因此本文对本院48例周围性面瘫患者进行牵正散加减结合针刺治疗,观察治疗效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2017年8月~2018年8月本院收治的96例周围性面瘫患者作为研究对象,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组48例。对照组中男25例,女23例;年龄19~76岁,平均年龄(38.72±13.64)岁;病程1~18 d,平均病程(6.54±4.08)d;辨证分型:痰瘀互阻型26例,风痰阻络型22例。观察组中男27例,女21例;年龄20~78岁,平均年龄(38.84±13.69)岁;病程1~20 d,平均病程(6.62±1.11)d;辨证分型:痰瘀互阻型25例,风痰阻络型23例。两组患者性别、年龄、病程以及辨证分型等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①经查体和检查,符合周围性面瘫诊断标准[5]的患者;②同意参加本次研究并签字的患者。排除标准:①妊娠、哺乳期女性;②其他疾病引起的面瘫症状患者;③合并其他严重疾病影响研究者;④同时参与其他研究的患者。

1.2方法 对照组患者给予针刺治疗,主要取穴患侧四白、阳白、地仓、翳风、颊车以及对侧合谷。对患者进行辨证施治,风寒者加风池穴;风热者加曲池穴;抬眉困难者加攒竹穴;人中沟歪斜者加水沟穴;鼻唇沟变浅者加迎香穴;体虚者加足三里穴;颏唇沟歪斜者加承浆穴。局部消毒,采用皇龄牌一次性针灸(泰兴市三里医疗用品厂,规格:0.3 mm×25.0 mm、0.3 mm×40.0 mm)进行针刺治疗。分别对四白向承泣方向平刺3~5 mm,阳白向鱼腰方向平刺3~5 mm,地仓透刺颊车15~25 mm,翳风穴直刺5~10 mm,合谷(对侧)逆经脉向上斜刺10~15 mm。配穴刺法,风池向鼻尖方向斜刺5~10 mm,曲池直刺10~15 mm,攒竹向晴明方向平刺3~5 mm,人中向上斜刺5~10 mm,迎香向上迎香方向平刺5~10 mm,足三里直刺15~25 mm,承浆向上斜刺5~10 mm。上述穴位均采用平补平泻手法针刺10 s,面部轻刺,肢体重刺。得气后留针30 min,1次/d,共治疗10 d。观察组患者在对照组基础上结合牵正散(组方:白附子、白僵蚕各6 g,全蝎3 g)辨证加减治疗。风痰阻络型患者加牵正散治疗;痰瘀互结型患者加牵正散合补阳还五汤(组方:生黄芪120 g,当归尾6 g,赤芍5 g,地龙、红花、川芎以及桃仁各3 g。)治疗。用水煎服,1剂/d,共治疗10 d。

1.3观察指标及疗效判定标准 对比两组患者治疗效果、面瘫症状、功能障碍恢复情况以及不良反应发生情况。采用H-B分级量表评估患者面瘫症状[6],包括额纹、闭眼、眼裂、听觉、鼻唇沟、耳后疼痛、鼓腮及吹哨、舌前2/3味觉、鼻前庭活动以及示齿嘴角歪斜10项,每项0~3分,共30分,分值越高,病情越轻。疗效判定标准[7]:治愈:经治疗后患者面神经功能基本恢复正常;显效:治疗后患者H-B分级提高≥2个等级;有效:治疗后患者H-B分级提高1个等级;无效:治疗后H-B分级无变化。总有效率=(治愈+显效+有效)/总例数×100%。采用面部残疾指数量表(FDI)评价患者功能障碍恢复情况,包括FDIP和FDIS两个方面。FDIP评分0~25分,分值越高患者恢复越好;FDIS评分5~30分,分值越低患者恢复越好。

1.4统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数 ± 标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1两组患者治疗效果对比 观察组患者治疗总有效率为95.83%,明显高于对照组的83.33%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗效果对比[n,n(%)]

2.2两组患者面瘫症状、功能障碍恢复情况对比 治疗前,两组患者H-B分级量表评分、FDIP评分、FDIS评分对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患者H-B分级量表评分、FDIP评分均高于对照组,FDIS评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者症状情况和生活质量情况对比(,分)

表2 两组患者症状情况和生活质量情况对比(,分)

注:与对照组治疗后比较,aP<0.05

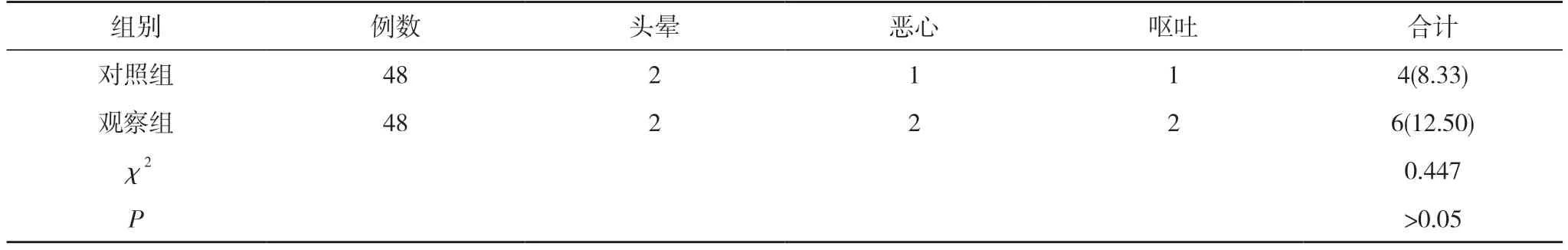

2.3两组患者不良反应发生情况对比 观察组患者不良反应发生率为12.50%,与对照组的8.33%对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者不良反应发生情况对比[n,n(%)]

3 讨论

面神经在人体面部分布广泛,具有支配面部感觉与面肌运动的作用,主要包括舌前与耳部皮肤感觉、腺体分泌、表情肌运动等。在面神经通路上若发生炎症或缺血,均会导致面神经功能障碍,影响患者面部周围组织的感觉及运动功能。

周围性面瘫患者临床表现为面部双侧肌肉不对称活动、抬头纹消失、眼裂增大、流泪、自主神经功能紊乱等症状。祖国医学认为周围性面瘫患者多为正气虚衰,卫表不固,导致外邪入侵,瘀阻经络,引起面部气血运行受阻,面部肌肉失于濡养,弛缓不收。在中医中采用针刺治疗面瘫具有较长的历史,针刺能有效改善面部血液循环,促进新陈代谢,从而解除面神经水肿,修复面神经损伤,达到治疗面瘫的作用。但单纯使用针灸治疗周围性面瘫的研究较少,一般以综合治疗为主。近年来有学者研究发现,牵正散在治疗周围性面瘫中有较好效果。牵正散以白附子、白僵蚕和全蝎为主要成分,其中白附子具有解毒散结之效,具有较好的镇痛作用;白僵蚕具有祛风解痉、化痰散结之效;全蝎具有通络止痛、息风镇痉之效。诸药联合起到祛风化痰、解痉止痛之效,能明显改善周围性面瘫患者的临床症状,促进治疗效果。本文采用牵正散加减联合针刺治疗周围性面瘫,研究结果显示,观察组患者治疗总有效率为95.83%,明显高于对照组的83.33%,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后,观察组患者H-B分级量表评分(23.86±4.72)分、FDIP评分(20.43±4.28)分均高于对照组的(20.43±4.65)、(17.56±4.12)分,FDIS评分(10.12±2.59)分低于对照组的(12.46±3.32)分,差异均有统计学意义(P<0.05)。表明牵正散加减结合针刺治疗效果更佳,这是由于针刺治疗起到通经活络的作用,能够从根本上治疗疾病,而牵正散能有效促进患者临床症状改善,两者结合应用能够提高治疗效果,改善患者临床症状,提高患者生活质量。在本研究中对于风痰阻络型使用牵正散治疗,而对痰瘀互结型患者使用牵正散合补阳还五汤治疗。风痰阻络型患者主要由于外邪入侵,引起风痰堵塞经络,主要以祛风化痰治疗为主,和牵正散主治功效一致。而痰瘀互结型患者为气虚血瘀,以补阳还五汤治疗,具有补气之效,起到活血通络的效果。在观察不良反应时发现,观察组患者不良反应发生率为12.50%,与对照组的8.33%对比差异无统计学意义(P>0.05)。这是由于牵正散药味简单,不良反应较少,安全性较高。

综上所述,牵正散辨证加减联合针刺治疗周围性面瘫患者效果较好,能明显改善患者临床症状,提高患者生活质量,不良反应少,值得临床应用推广。