新型植物免疫诱抗剂对槟榔黄化病的田间防效及最佳配比筛选

2021-09-03徐明月谢圣华

徐明月,马 瑞,田 威,曾 涛,谢圣华,芮 凯

(海南省农业科学院植物保护研究所/农业农村部海口作物有害生物科学观测实验站/海南省植物病虫害防控重点实验室,海南 海口 571100)

槟榔(ArecacatechuL.)为棕榈科(Palmaceae)槟榔属(Areca)的常绿乔木,主要分布在印度、中国、泰国、缅甸和菲律宾等亚洲国家[1]。其果实中富含槟榔碱,具有促消化[2]、镇疼痛[3]、抵抗动脉粥样硬化[4]、诱导细胞凋亡[5]等作用。海南岛地处热带北缘,得天独厚的自然环境非常适宜种植槟榔,据统计,2019年末海南省槟榔种植面积11.52万hm2,收获面积8.33万hm2,总产量达28.70万t,已成为岛内200多万农民的主要经济来源之一[6]。

槟榔黄化病(arecanut yellow leaf disease,AYLD)是一种毁灭性传染性病害,被称为槟榔“癌症”,其病原一直备受争议,2001年罗大全等在病株组织中分离到植原体(arecanut yellow leaf phytoplasma,AYL),证实其为AYLD的一种病原[7];2015年王洪星等在感病植株内检测到病毒(areca palm velarivirus 1,APV1),并发现APV1和AYLD有很强的相关性[8]。槟榔植株感病后表现为黄化和束顶两种症状,严重影响果实产量和品质,并且导致植株在5~7年内枯顶死亡,造成巨大的经济损失,严重威胁了槟榔产业的可持续发展。

由于槟榔黄化病病原特殊,目前市面上还未有能完全治愈该病害的药剂。为有效控制病害的发生流行,降低损失,本试验研发了一种以羟烯腺嘌呤、岩藻多糖和黄腐酸钾为有效成分的新型植物免疫诱抗剂,通过对槟榔黄化病的田间药效试验,筛选出最佳配比,以期为槟榔黄化病的防控提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验药剂 供试药剂:羟烯腺嘌呤,岩藻多糖,黄腐酸钾。对照药剂:5%氨基寡糖素水剂,0.5%几丁聚糖水剂。

1.2 供试作物及防控对象 供试作物:槟榔,品种为海南本地种,树龄12~15年,果形为椭圆型果,节间8~15cm,有效叶片6~9片。防控对象:槟榔黄化病(arecanut yellow leaf disease,AYLD)。

1.3 试验时间及试验地概况 试验时间:2020年。试验地概况:试验在海南省定安县龙河镇鸭塘村槟榔试验基地进行,基地平均海拔110m,年均降雨量约2 000mm,年平均气温24.2℃,全年无霜。

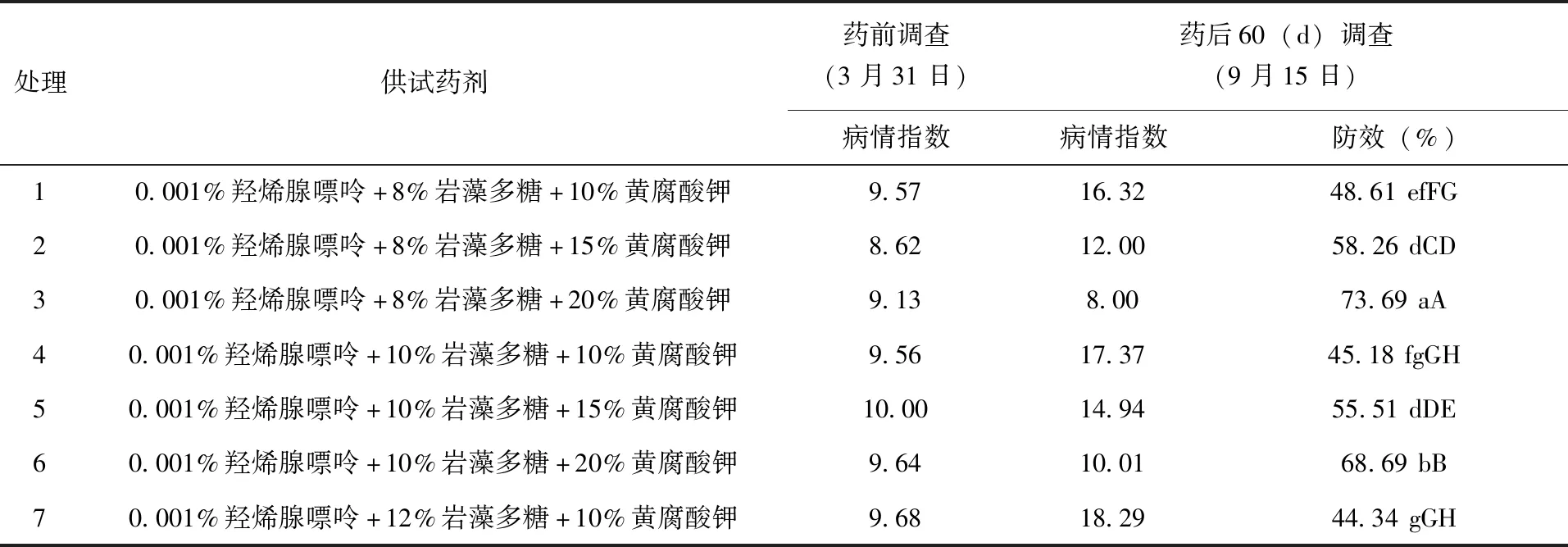

1.4 试验设计 试验组将新型植物免疫诱抗剂配置成9个不同的组分配比(表1),对照1为5%氨基寡糖素水剂,对照2为0.5%几丁聚糖水剂,对照3为清水。采用随机区组排列,每处理重复4次,每小区面积约200m2(槟榔株数约30株),施用药液量为18L,试验药剂施药浓度为1 800倍液,对照1施药浓度为600倍液,对照2施药浓度为400倍液。

表1 新型植物免疫诱抗剂最佳配比筛选试验设计

1.5 施药方法和时间 使用DL-16型天义背负式电动喷雾器,在槟榔黄化病发病初期进行叶面喷雾。前3次施药间隔期为7d,以后每次施药间隔期为30d,共施药6次,具体施药日期为2020年4月1、8、15日、5月15日、6月15日和7月15日。

1.6 调查方法 末次施药后60d调查各处理发病情况,采用全区调查方式,以株为单位,记录总株数和各级病株数,并观察是否有药害产生。病情分级标准为:0级(植株正常、叶片绿色、舒展);1级(叶片舒展,冠层1~2片叶片黄化);2级(叶片变小,冠层3~5片叶片黄化);3级(整株叶片黄化,冠幅减小不足1/2,结果能力显著下降);4级(全株黄化甚至枯死,冠幅减小超过1/2,失去经济价值)。防效计算公式如下:

式中:CK0—空白对照区施药前病情指数;CK1—空白对照区施药后病情指数;PT0—药剂处理区施药前病情指数;PT1—药剂处理区施药后病情指数。

1.7 数据分析 试验数据采用Excel和DPS软件进行统计分析。

2 结果与分析

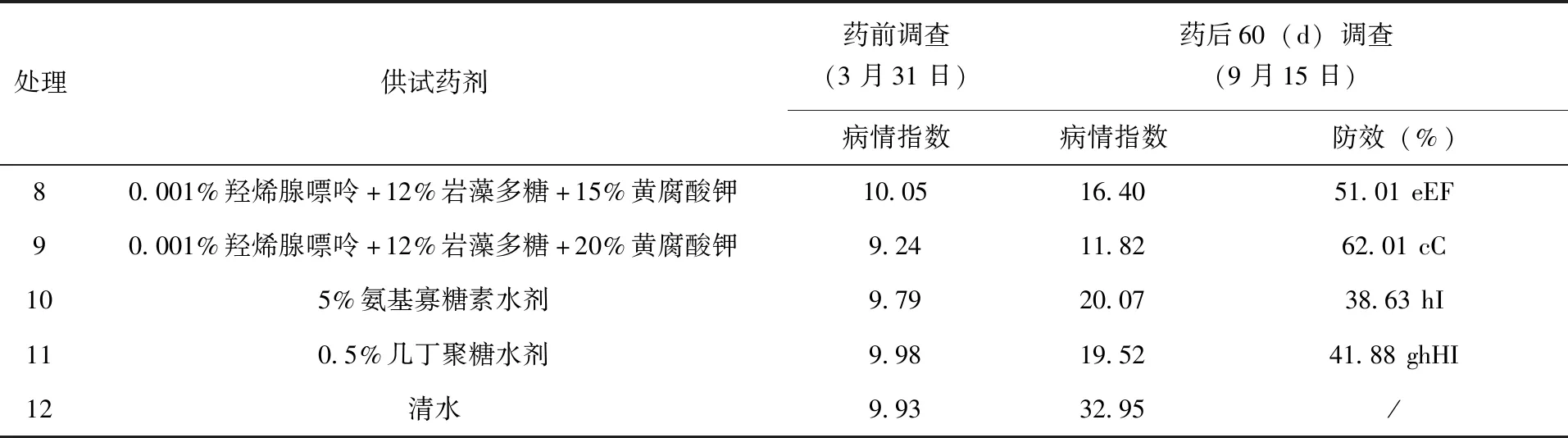

田间药效试验结果显示,新型植物免疫诱抗剂不同组分配比的防效在44%~74%之间,而对照药剂5%氨基寡糖素水剂和0.5%几丁聚糖水剂的防效分别为38.63%和41.88%,明显低于试验组,表明新型植物免疫诱抗剂对槟榔黄化病具有一定的防控效果,可有效降低病害蔓延速度,提高果实产量和品质。

(表2)可以看出,新型植物免疫诱抗剂对槟榔黄化病的防控效果随着岩藻多糖和黄腐酸钾含量的增多大致为递增趋势,其中处理3、6、9的防效相对较高,分别为73.69%、68.69%和62.01%,处理3与其他处理间防效差异极显著,且药后60d病情指数低于用药之前,说明该组分配比下的植物免疫诱抗剂不仅能降低槟榔黄化病的蔓延速度,也能有效减轻槟榔黄化病的发病程度,在槟榔黄化病的防控中具有明显优势。处理2、5、8也有着良好的防效,分别为58.26%、55.51%和51.01%,与对照药剂5%氨基寡糖素水剂和0.5%几丁聚糖水剂处理的防效差异显著;处理1、4、7的防效均在<50%,虽然不及其他试验处理,但均高于对照药剂,这可能与组分中岩藻多糖和黄腐酸钾的配比有关。6次施药后观察,试验组9个处理的槟榔生长正常、长势均优于清水对照。

表2 植物免疫诱抗剂不同组分配比防控槟榔黄化病田间药效试验结果

续表

3 结论与讨论

槟榔黄化病是一种传播快、危害重的毁灭性病害,可通过人工引种进行远距离传播,也可借助媒介昆虫近距离扩散,由于病原确定较晚,加上病害出现早期人们普遍缺乏防控意识,近几年在海南的为害愈发严重。现有的防控手段主要有三种:一是严格把控检疫检测,杜绝带病种苗的引入;二是切断病原的传播途径,在田间喷洒杀虫剂或者释放天敌昆虫等方式来防治媒介昆虫;三是加强田间管理,增施促槟榔生长的氮磷钾肥以增强植株对病原的抗性,及时铲除病株以阻止病害蔓延。然而,通过以上措施并不能完全治愈此病害。

植物免疫诱抗剂是一种新型生物农药,通过激活植株体内的分子免疫系统及一系列代谢调控系统[9],起到抗病增产的作用,且具有环境友好、毒性低、不会产生抗药性等特点,在农业应用上有着很多优势。商文静等人发现壳聚糖能增加烟草对病毒增殖的抵抗性,降低病毒浓度,抑制病毒的长距离扩展[10];中国科学院大连化学物理研究所以壳寡糖为原料研制出的多个寡糖类植物免疫诱抗剂及复配制剂,有效的提高了农作物的产量和品质[11];康奈尔大学和美国EDEN公司从病原细菌梨火疫病菌中分离得到具有独特免疫激活功能的Harpin蛋白[12],并将其开发研制成一种蛋白类生物农药Messenger;此外,张胡焕等人将氨基寡糖素与其他化学药剂复配使用,在降低化学药剂使用量的同时,对番茄叶霉菌的防效可达>80%[13]。

本试验将羟烯腺嘌呤、岩藻多糖和黄腐酸钾配制成一种新型植物免疫诱抗剂,其中岩藻多糖可从海带、海蕴、羊栖菜、墨角藻等褐藻中提取,能激发植株自身免疫力[14],同时阻止病毒与细胞的结合[15],达到抑制病毒的目的;羟烯腺嘌呤具有促进细胞分裂和扩大的作用,能够调节槟榔生长,增强植株抗病抗逆性;黄腐酸钾可增加槟榔植株细胞膜的透性,促进槟榔对药剂的吸收和传导,提高药剂利用率。三者复配而成的新型植物免疫诱抗剂能在抵抗病原菌侵染的同时,促进槟榔植株营养生长,有效降低槟榔黄化病的蔓延速度。试验结果表明,新型植物免疫诱抗剂在组分配比为0.001%羟烯腺嘌呤+8%岩藻多糖+20%黄腐酸钾时防效最佳,建议在槟榔黄化病发病初期喷雾施药,前3次每7d施1次药,以后每30d施1次药,共施6次药,也可与其他杀菌剂或者叶面肥混合施用,增强对槟榔黄化病的防控效果。