石介诗文集的编刻与流传

——兼及《四库全书总目提要》缪误二则

2021-09-01王伟

王 伟

(泰安市图书馆,山东泰安 27100)

石介与胡瑗、孙复,因在宋初主张攘斥佛老、守道尊王,开有宋理学之先声,后世尊称为“宋初三先生”(1)《宋元学案·泰山学案·殿丞孙泰山先生复》文后载黄百家案语云:“宋兴八十年,安定胡先生、泰山孙先生、徂徕石先生始以师道明正学,继而濂洛兴矣。故本朝理学虽至伊洛而精,实自三先生而始,故晦庵有‘伊川不敢忘三先生’之语。”北京:中华书局,1986年,第73页。清朱轼《史传三编·孙复》附论称:“复与胡瑗、石介,朱子所谓‘宋初三先生’者也。”此盖“宋初三先生”称谓之所昉也。。宋仁宗景祐年间,石介邀孙复来泰山讲学,后遂创办泰山书院,士风为之一变(2)(清)黄钤修,(清)萧儒林纂:《乾隆泰安县志·方域》:“泰安旧称淳朴,士习于孙、石遗风,多好经术,重气节。”清乾隆47年本。。故考察石介之行实与著作,于研究宋代理学发端以及泰山学派成长轨迹,颇具学术要义。

石介(1005-1045)字守道,号徂徕,兖州奉符(今泰安)人,北宋天圣八年(1030)进士及第,授郓州观察推官、南京留守推官,宝元初任嘉州军事判官,入为国子监直讲,后以直集贤院,出通判濮州,事迹具《宋史·儒林传》及同年欧阳修所撰《徂徕石先生墓志铭》(3)文载《徂徕石先生文集·附录》《欧阳文忠公集·居士集》卷三十四,《续文章正宗》《唐宋八大家文钞》等亦选入此文。。其所著作,见于《山东通志艺文志订补》者,《徂徕先生周易》《春秋说》《唐鉴》《先朝政范》《圣政录》等未见流传,今存者唯其诗文集数种,以二十卷本者最为通行,而题名不尽相同(4)徐泳:《山东通志艺文志订补》,济南:山东人民出版社,2016年,第31,277,462,86页。。如国家图书馆等藏明抄本、清初抄本数部,题作《徂徕文集》;山东省图书馆等藏清康熙五十六年石键刻本,作《徂徕石先生全集》;上海图书馆藏清彭氏知圣道斋抄本,作《新雕徂徕石先生文集》(以上见于《中国古籍善本书目》著录)(5)《中国古籍善本书目》另有北京大学图书馆藏清徐坊、徐埴撰《徂徕集校记》二十卷归璞堂稿本,上海:上海古籍出版社,1996年,集部,第203-204页。;《四库全书》本,题作《徂徕集》;《山东文献集成》影印清光绪九年济南尚志堂刻本(据潍县张氏藏明影宋钞本),作《新雕徂徕石先生文集》(附录卷末一卷)。另有《中国丛书综录》著录之零种,如清康熙十年吴氏鉴古堂刻《宋诗钞初集》本《徂徕诗钞》一卷,清宣统二年北京龙文阁石印《宋代五十六家诗集》本《徂徕诗集》一卷,清杏雨山堂聂氏刻本《石徂徕文抄》一卷,以及《正谊堂全书》本、《丛书集成初编》本《石守道先生集》二卷等(6)上海图书馆编:《中国丛书综录》,上海:上海古籍出版社,1982年,第1245页。,均为其诗文之摘抄本。以下仅就《徂徕集》编刻与流传作一简要梳理,并以清康熙、光绪两种刻本部分内容(以下简称“康熙本”“光绪本”)与《四库全书》本(以下简称“四库本”)对勘,俾知各本之优劣。

1 《徂徕集》编于石介生前,《四库全书总目》推论有误

《四库全书总目》据江苏巡抚采进本著录《徂徕集》二十卷,提要称:“介深恶五季以后文格卑靡,故集中极推柳开之功,而复作《怪说》以排杨亿。其文章宗旨,可以想见。虽主持太过,抑扬皆不得其平,要亦戛然自为者。王士祯《池北偶谈》称其‘倔强劲质,有唐人风,较胜柳、穆二家,而终未脱草昧之气’,亦笃论也。欧阳修作《介墓志》,称‘所为文章曰某集者若干卷’,又‘曰某集者若干卷’。凡重言之,似原集当分为二部。此本统名《徂徕集》,殆后人所合编欤?”(7)(清)永瑢等:《四库全书总目提要》卷一百五十二集部别集类五,北京:中华书局,1965年,第1312页。

《提要》于褒贬其人其书外,也言及《徂徕集》之成书,引称欧阳修所作《墓志铭》“所为文章曰某集者若干卷,曰某集者若干卷”(8)《徂徕石先生文集·附录》及《欧阳文忠公集·居士集》所载《徂徕石先生墓志铭》,两句之间均无“又”字。,以为“后人所合编”。此说显误。考石介卒于庆历五年乙酉(1045),光绪本卷末《附录》除《墓志铭》外,尚有欧阳修所作《读徂徕集》《重读徂徕集》两首长诗(9)两诗亦见《欧阳文忠公集·居士集》,亦收入《宋文鉴》《宋元诗会》等集。《读徂徕集》作于石介卒之次年,欧阳修时在滁州。《重读徂徕集》作于庆历七年石介险遭斫棺之难后。。其《重读徂徕集》开篇云:“我欲哭石子,夜开徂徕编。开编未及读,涕泗已渐渐。”又云:“我欲贵子文,刻以金玉联。金或烁而销,玉可碎非坚。不若书以纸,六经皆纸传。但当书百本,传百以为千。”可见欧阳修已确知石介诗文集取名“徂徕”,且欲刊印其文,化身千百以传世。诗末“忽开子遗文,使我心已宽。子道自能久,吾言岂须镌”两句,则显指遗文已经镌成,自能传之久远。而《墓志铭》则作于石介卒后二十一年(10)《徂徕石先生墓志铭》云:“后二十一年,其家始克葬先生于某所。”,自然不能不知文集名称。所谓“曰某集者若干卷,曰某集者若干卷”,乃虚指其著作多种,古来做行状、表、铭者多有其例,《提要》作者不察,遂致“后人所合编”之误云。

按石介之卒,颇为突兀。史称其作《庆历圣德诗》称誉一时名臣,亦言斥大奸,为夏竦所衔。石介“不自安,求出,通判濮州,未赴,卒。”(11)(元)脱脱等:《宋史》卷四百三十二《石介传》,北京:中华书局,1977年,第12836页。事发突然,又年仅四十一,正当壮年,不宜有刻印全集之举;然随作随存,自编其文,以号名集,亦理所当然。至集之刻印,当在其卒之后,庆历七年欧阳修作《重读徂徕集》之前。故其集最早行世者为北宋刻本,晁氏《郡斋读书志》、陈氏《直斋书录解题》均有著录(12)《郡斋读书志》《直斋书录解题》俱作《徂徕集》二十卷。,至清代中叶仍有私藏家收藏(13)《郘亭知见传本书目》云:“《徂徕集》二十卷,宋石介撰。乾隆中刊。汪氏有宋本。阳湖孙氏影宋本,校《四库》本多《附录》三篇及第四卷诗四首。”。今宋代绍兴、宝庆二刻均已散佚。清康熙本、光绪本传本颇多,各有脱误。清康熙四十九年徐肇显刻本及张伯行正谊堂刻本《石守道先生集》,则各为二卷,非其全集。现存钞本中以日本静嘉堂文库藏明影写宋本为最善,惜流失海外,原本难觏(14)四川大学古籍所编《宋集珍本丛刊》清张位钞本《徂徕文集》书目提要,北京:线装书局,2004年,第108册,第15页。,实为憾事。

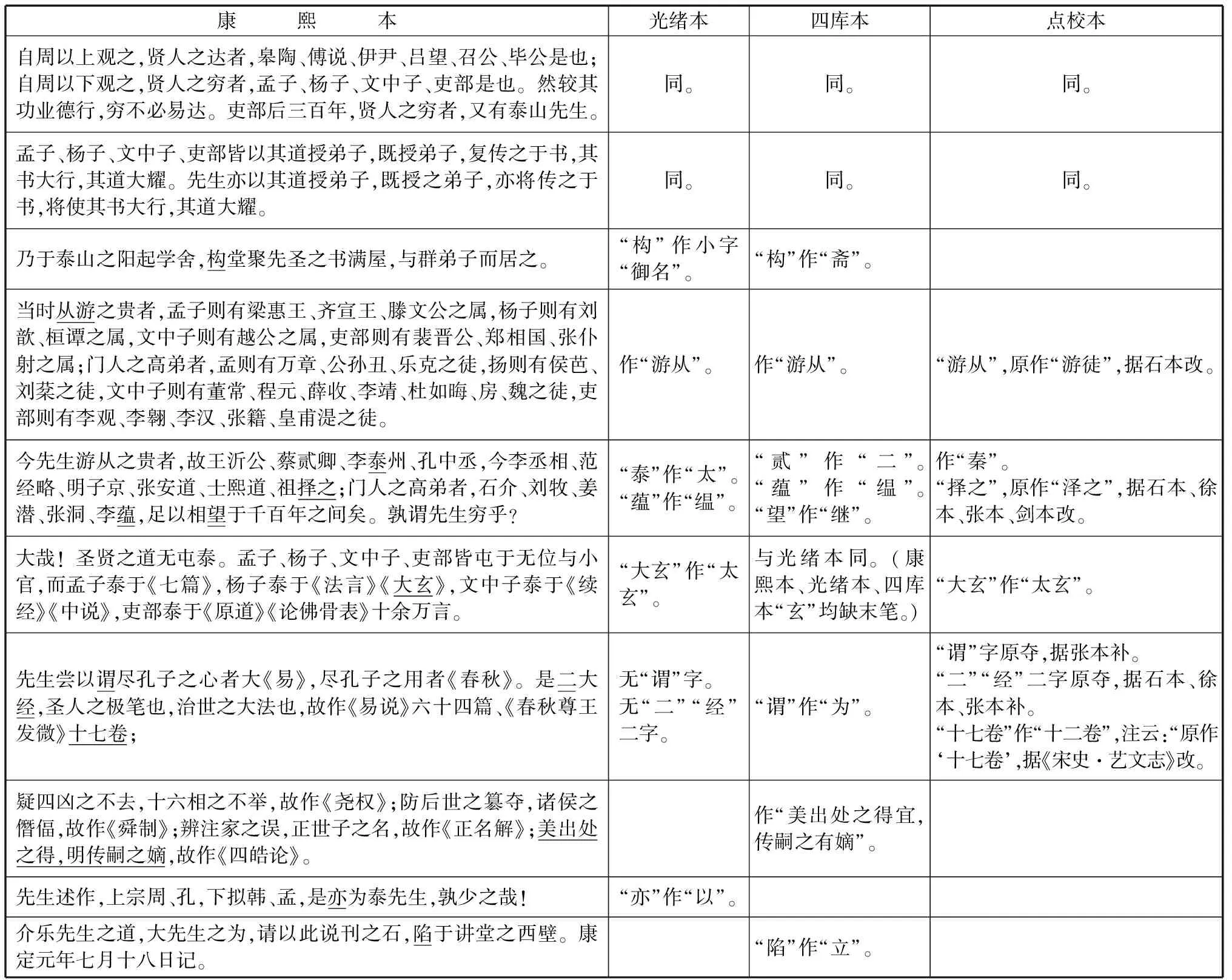

2 康熙本、光绪本、四库本之异同,《四库全书总目》记载篇目有误

康熙本《徂徕石先生全集》二十卷,于《总目》下列校订人姓氏:“后学钱塘丁咏淇卫瞻校订,桐城张鸿声自希、钱塘江德戊季魏、仁和乔良槐庭三同校。”卷端同列校订人姓氏,则无“钱塘江德戊季魏”一行。书前有康熙五十五年(1716)泰安知州燕山石键序,云“先生十九世奉祀孙维岩捧前守徐公所刻《徂徕诗文》二册进见,且言有《全集》二十卷得之渔洋书库者,徐公方谋剞劂,会内迁,遂不果。予亟索观,较徐刻数倍之,真可睹先生之全,而发先生之光矣。因割俸授梓,以广其传。”后有康熙五十六年(1717)钱塘丁咏淇跋,称:“遗编久远,转转仍讹,既无精本可证,而其中疑者缺之,缺者仍之,确有可据者补之,颠倒舛误者正之订之,枝赘脱落而于文理有必当然者略增删之,总计一百八十五字。”

光绪本《新雕徂徕石先生文集》二十卷,书牌镌“潍县张氏藏本/光绪九年(1883)开雕”;卷末题“泰安张韵轩、历城李廷芳合椠”,另“校刊姓氏”列潍县丁善宝、历城吴梦龄、荣成孙葆田、诸城尹彭寿等二十一人,皆一时名流。书前有光绪十年(1884)潍县王之翰序,石徂徕先生像赞(南通州徐宗干原稿诸城尹彭寿重摹画像,潍县张昭潜题赞)。书后有光绪十年日照丁艮善跋。王之翰序云:“《石徂徕集》二十卷,南宋初曾有雕本,迄今七百余年矣。余所见凡数刻,皆非全帙。甲申来历下,适及门张君次陶藏有明人影钞本,尚为完书,惧其久而散失也,爰与二三同志醵金付梓。”丁艮善跋则云:“国朝石氏有家藏先生文十六首,诗三十九首。乾隆间,石太守重为编次,其数仅倍于旧。道光间,徐清惠公守泰安,以其本与明复小集合刻为《鲁两先生集》,并附录《请孙石两先生从祀议》于后。是集虽经流传,尚非完帙。吾友张次陶家藏二十卷,原本盖前明时所影写也,卷首有总目而无序,每卷首行题‘新雕徂徕石先生文集’。文内凡‘构’字必阙,注以字犯御名。是原本为南宋高宗时所刻无疑。”

① (清)王士禛《池北偶谈》卷十七《谈艺》“徂徕集”条,清康熙三十九年刻本。

② 《四库》本《寄元均》有题无诗,以下依次为《寄叔仁》《赴任嘉州初登栈道寄题姜潜至之读易堂》《入蜀至左绵路次水轩暂憩》《寄叔文》。光绪本《寄元均》诗不缺,以下依次为《寄叔仁》(缺文)、《赴任嘉州初登栈道寄题姜潜至之读易堂》《绵州路次水轩暂憇》(缺三十八字),无《寄叔文》。

③ 《四库全书总目提要》云“第四卷内《寄元均》《叔仁》《读易堂》《永轩暂憩》四诗,有录无书”,而光绪本丁艮善跋称“据徐本补其三诗,唯缺《寄叔仁》一首,《水轩暂憩诗》犹存其半”,是丁氏亦未详核库书也。

④ 光绪本之脱误,盖多由校刊未精所致,如卷一首篇《宋颂九首》“以其成功”误作“成神”,“辅公祏”误作“辅公祐”,又如卷末附录“乾隆五十五年石键《序》”,“乾隆”为“康熙”之误等等。

⑤ 陈植锷点校本《徂徕石先生文集》,北京:中华书局1984年。

康 熙 本光绪本四库本点校本自周以上观之,贤人之达者,皋陶、傅说、伊尹、吕望、召公、毕公是也;自周以下观之,贤人之穷者,孟子、杨子、文中子、吏部是也。然较其功业德行,穷不必易达。吏部后三百年,贤人之穷者,又有泰山先生。同。同。同。孟子、杨子、文中子、吏部皆以其道授弟子,既授弟子,复传之于书,其书大行,其道大耀。先生亦以其道授弟子,既授之弟子,亦将传之于书,将使其书大行,其道大耀。同。同。同。乃于泰山之阳起学舍,构堂聚先圣之书满屋,与群弟子而居之。“构”作小字“御名”。“构”作“斋”。当时从游之贵者,孟子则有梁惠王、齐宣王、滕文公之属,杨子则有刘歆、桓谭之属,文中子则有越公之属,吏部则有裴晋公、郑相国、张仆射之属;门人之高弟者,孟则有万章、公孙丑、乐克之徒,扬则有侯芭、刘棻之徒,文中子则有董常、程元、薛收、李靖、杜如晦、房、魏之徒,吏部则有李观、李翱、李汉、张籍、皇甫湜之徒。作“游从”。作“游从”。“游从”,原作“游徒”,据石本改。今先生游从之贵者,故王沂公、蔡贰卿、李泰州、孔中丞,今李丞相、范经略、明子京、张安道、士熙道、祖择之;门人之高弟者,石介、刘牧、姜潜、张洞、李蕴,足以相望于千百年之间矣。孰谓先生穷乎?“泰”作“太”。“蕴”作“缊”。“贰”作“二”。“蕴”作“缊”。“望”作“继”。作“秦”。“择之”,原作“泽之”,据石本、徐本、张本、剑本改。大哉!圣贤之道无屯泰。孟子、杨子、文中子、吏部皆屯于无位与小官,而孟子泰于《七篇》,杨子泰于《法言》《大玄》,文中子泰于《续经》《中说》,吏部泰于《原道》《论佛骨表》十余万言。“大玄”作“太玄”。与光绪本同。(康熙本、光绪本、四库本“玄”均缺末笔。)“大玄”作“太玄”。先生尝以谓尽孔子之心者大《易》,尽孔子之用者《春秋》。是二大经,圣人之极笔也,治世之大法也,故作《易说》六十四篇、《春秋尊王发微》十七卷;无“谓”字。无“二”“经”二字。“谓”作“为”。“谓”字原夺,据张本补。“二”“经”二字原夺,据石本、徐本、张本补。“十七卷”作“十二卷”,注云:“原作‘十七卷’,据《宋史·艺文志》改。疑四凶之不去,十六相之不举,故作《尧权》;防后世之簒夺,诸侯之僭偪,故作《舜制》;辨注家之误,正世子之名,故作《正名解》;美出处之得,明传嗣之嫡,故作《四皓论》。作“美出处之得宜,传嗣之有嫡”。先生述作,上宗周、孔,下拟韩、孟,是亦为泰先生,孰少之哉!“亦”作“以”。介乐先生之道,大先生之为,请以此说刊之石,陷于讲堂之西壁。康定元年七月十八日记。“陷”作“立”。

《泰山书院记》乃石介称赞其师孙复而作,时为康定元年(1040),石介居乡守丧。介于嘉州军事判官与入京任职国子监直讲之间。据王茜《石介年谱》,石介连丁母、父之忧,始于宝元元年(1038)三十四岁代父远官嘉州不久,至庆历二年(1042)三十八岁服除入为国子监直讲。在此四年间,石介居乡教授,并创建泰山书院,与孙复延广招生徒,讲学其中,赢粮而至者接踵,鲁地学风大盛。详研石介与孙复讲学泰山之史料,于宋初泰山文化乃至齐鲁文化至为重要,因附及之。