预见性护理干预对肿瘤患者经外周置入中心静脉导管(PICC)并发症防治效果及心理状态分析

2021-08-31吴完婷

吴完婷

肿瘤患者多接受化疗治疗,但由于存在治疗周期长及输液量大等特点,多次穿刺静脉血管会严重损伤血管,加之化疗药物具有较强的刺激性,使血管损伤加重[1]。随着医疗水平和医疗技术快速发展和成熟,经外周置入中心静脉导管(PICC)被广泛应用于临床治疗中,可有效解决多次穿刺肿瘤患者静脉血管等问题。但仍有临床研究指出,若PICC处理不当可导致一系列并发症发生,影响患者治疗效果[2]。本研究对2019年4月-2020年4月本院收治92例行PICC肿瘤患者采取不同护理方案给予分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究经医学伦理会批准,选择2019年4月-2020年4月本院收治92例PICC肿瘤患者临床资料,纳入标准:患者签署知情同意书,确诊PICC肿瘤。排除标准:肝肾功能疾病,精神心理障碍。按随机数表分为两组。对照组46例,男24例,女22例;年龄最小43岁,最大71岁,平均(52.23±5.69)岁;胃癌16例,食管癌15例,肝癌15例。研究组46例,男25例,女21例;年龄最小41岁,最大73岁,平均(53.59±5.13)岁;胃癌15例,食管癌16例,肝癌15例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采用常规护理,给予健康宣教、药物指导、饮食指导、病情观察、心理护理等基础护理。研究组在此基础上实施预见性护理干预,具体如下。(1)预防静脉炎:机械性静脉炎具有较高的发生率,常见穿刺后的2~3 d,局部皮肤存在触痛感及红肿现象。因此,对患者置管前,严格遵守无菌操作原则,穿刺动作轻柔;同一血管避免多次穿刺,使血管损伤情况减少;选择弹性较好的直粗血管和合适导管;此外,正中静脉血管应选择右侧通路,以免血管内膜发生损伤;患者置管后前5 d,需每天进行3~4次局部湿温敷,预防发生静脉炎。(2)导管异位:患者在穿刺时选择体位不恰当,送管速度、选择静脉不合适。因此,在穿刺时指导患者采用平卧位,其手臂与身体呈90°,穿刺速度严格控制,同时避免在上肢头静脉进行穿刺操作,尽可能使血管损伤情况减少。(3)导管堵塞:导管存在脱出、折叠、移位,或是患者出现剧烈咳嗽,其上腔静脉的压力不断升高,导致回血凝固于导管内。因此,采用脉冲式正压封管方法;输入高浓度的液体,导管用生理盐水进行冲洗,实施封管操作,对导管加强冲洗和维护。

1.3 观察指标和评定标准

两组心理状态利用焦虑自评表(SAS,分界50分,50~59分是轻度,60~69分是中度,大于69分是重度)与抑郁自评表(SDS,分界53分,53~62分是轻度,63~72分是中度,大于72分是重度)进行评估,分值愈低不良心态愈轻;对比两组并发症,包括机械性静脉炎、导管移位、过敏性皮炎、导管相关性感染等;两组患者满意度根据本科室自拟问卷表进行评价,包括护理服务态度、护理服务质量、护理技能等,100分满分,可分成非常满意(大于85分)、满意(60~85分)、不满意(低于60分),其中总满意度=(满意+非常满意)/总例数×100%[3-4]。

1.4 统计学处理

根据SPSS 20.0统计软件处理与分析数据,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组心理状态

研究组干预后 SDS(31.36±5.33)分,SAS(28.20±6.19)分,比对照组低(P<0.05),见表1。

表1 两组心理状态比较 [分,(±s)]

组别 时间 SDS SAS对照组(n=46) 干预前 57.73±9.36 58.61±11.10干预后 36.65±4.71 38.88±8.53 t值 13.644 6 9.559 0 P值 <0.05 <0.05研究组(n=46) 干预前 58.42±10.18 59.27±10.21干预后 31.36±5.33 28.20±6.19 t值 15.971 7 17.649 0 P值 <0.05 <0.05两组干预后t值 5.070 7 6.872 9两组干预后P值 <0.05 <0.05

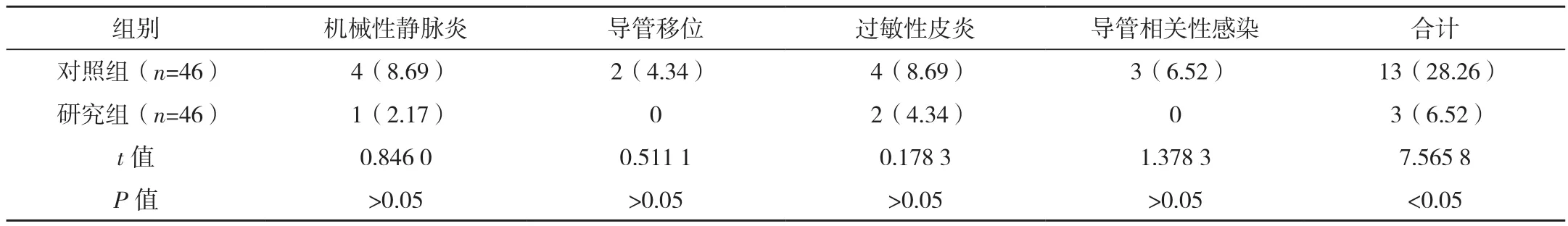

2.2 两组并发症发生情况

研究组机械性静脉炎、导管移位等并发症发生率比对照组低(P<0.05),见表2。

表2 两组并发症发生情况比较 例(%)

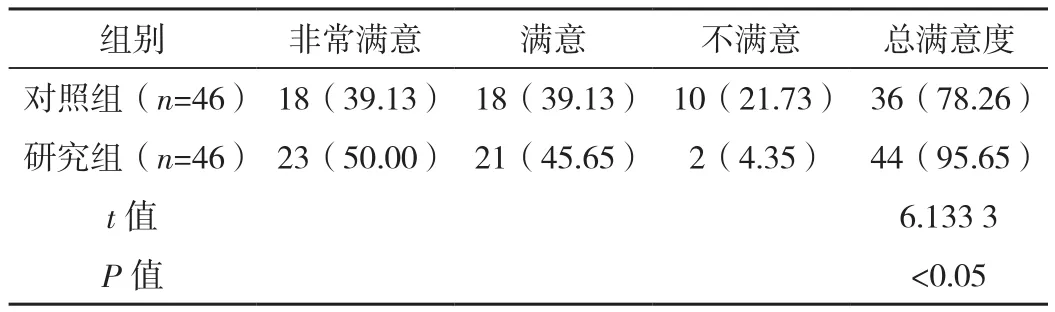

2.3 两组患者总满意度

研究组患者总满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

表3 两组患者满意度比较 例(%)

3 讨论

PICC在临床上属于一种常用输液方式,其因具有留置时间长及创伤性较小的特点,因此受到了临床与患者的认可和青睐。PICC主要原理通过对患者外周静脉进行穿刺将中心静脉导管插入,使导管头端置入患者右心房的入口或上腔静脉处中[5]。临床通常以患者肘部静脉为穿刺点,在患者体中置入PICC导管,通过导管输注药液,最后到达中心静脉,进而起到治疗效果[6]。对于成功穿刺率较低、长期输注血液制品、高黏度药物患者而言,PICC可减轻其痛苦,避免因反复穿刺所带来的疼痛[7]。此外,肿瘤患者化疗周期较长且化疗药物具有较大刺激性,采用PICC能有效避免血管损伤情况,作为一条安全便捷用药通道,对保证化疗治疗顺利进行可起到重要作用[8]。为探讨预见性护理干预对肿瘤患者经外周置入中心静脉导管(PICC)并发症防治效果及心理状态分析,本研究针对本院收治92例行PICC肿瘤患者临床资料予以分析。本研究显示:研究组干预后SDS与SAS评分比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05);研究组机械性静脉炎、导管移位等并发症率比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05);研究组总满意度95.65%,高于对照组的78.26%,结果与史雨鑫等[9]研究结果相符,表明PICC肿瘤患者实施预见性护理,可改善不良心态,降低并发症,提高满意度。分析原因考虑是:PICC置管存在一定并发症,倘若得不到有效预防,情况轻时会使治疗中断,情况较重时可导致导管相关血行感染(CRBSI)发生,严重威胁患者的生命安全[10-11]。PICC常见并发症包括机械性静脉炎、导管移位、过敏性皮炎、导管相关性感染等,倘若发生输液速度减慢或是无法冲管情况,便是出现导管堵塞,其发生原因相对复杂,例如患者血液黏稠度大或是药物互相发生了凝集反应均会使导管堵塞,因此,在输注高浓度液体时,应使用生理盐水冲洗导管,以脉冲式正压封管法进行封管,同时加强维护与冲洗导管[12-13]。导管移位发生率较低,通常是因护理人员冲管过程中用力较大导致,因此,在冲管时需动作轻柔。机械性静脉炎主要是与PICC导管规格、置管操作步骤和治疗环境等因素有所相关,故护理人员需根据患者实际情况为其选择合适导管,重视控制送管速度,注重手卫生,进而减少静脉炎发生。受外部环境与样本例数等因素,两组依从性待临床研究分析。

综上所述,将预见性护理干预实施于行PICC肿瘤患者中,能改善患者不良心态,降低并发症发生率,还能有效提高其护理满意度,临床上值得推广使用。