运用三维超声VPQ 技术评价针灸治疗颈动脉硬化斑块的临床疗效

2021-08-24黄熙畅叶思婷戚芷琪孟令萃周俊合符文彬

黄熙畅,叶思婷,戚芷琪,孟令萃,周 婷,周俊合,赵 琳,符文彬,

(1. 广州中医药大学针灸康复临床医学院,广东 广州 510000;2. 广州中医药大学第二附属医院超声科,广东 广州 510000;3.深圳市宝安区妇幼保健院康复科,广东 深圳 518000;4. 广州中医药大学第二附属医院针灸科,广东 广州 510000;5. 广州中医药大学第二临床医学院,广东广州 510000)

动脉粥样硬化斑块是指由于内皮破损、局部炎症反应等原因造成血管内壁脂质沉积,突出于血管内壁而形成的不规则斑块[1]。随着纤维组织增生、脂质沉着,斑块进一步发展最终可导致管腔狭窄或斑块破裂形成血栓[2],是引起心脑血管事件发生的重要原因[3]。现有系统评价表明,针灸疗法可能是治疗颈动脉粥样硬化的一种有效方法,但仍需要高质量证据予以支持[4]。

血管超声具有非侵入性和无辐射的特点,广泛应用于动脉粥样硬化的检查,其中二维超声用于颈动脉内中膜厚度、斑块及狭窄发生率的检查与评价,能较好预测脑血管事件的发生[5]。有研究表明,斑块体积的定量测量可预测心脑血管事件发生风险[6],三维超声能全面、客观地反映斑块的形态、大小及体积,具有较高的实用性与可重复性[7]。因此本研究选用三维超声血管斑块定量分析(VPQ)技术评价针灸治疗前、后颈动脉粥样硬化斑块结构变化,观察针灸对颈动脉粥样硬化斑块的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018 年7 月~2019 年7 月广东省中医院针灸科门诊就诊患者40 例,根据随机数字表法将患者分为针刺组和假针组,每组各20 例。针刺组男性7例,女性13 例,年龄45~70 岁,平均年龄(61.80±8.24)岁;假针组男性9 例,女性11 例,年龄39~70岁,平均年龄(58.30±9.11)岁。两组患者的性别、年龄、BMI、收缩压、舒张压、吸烟等一般情况比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。

表1 两组一般资料比较(n=20)Tab 1 Comparison of general information(n=20)

1.2 诊断标准

颈动脉粥样硬化诊断标准参照2015 年中华医学会健康管理学分会及超声医学分会颁布的《中国健康体检人群颈动脉超声检查规范》[8]:局部动脉内中膜厚度(IMT)≥1.0 mm 诊断为内中膜增厚,IMT≥1.5 mm 为斑块。

1.3 纳入标准

(1)符合颈动脉粥样硬化诊断;(2)颈动脉增厚,无活动性斑块,且斑块小于5 个;(3)年龄在25~70 岁之间;(4)近2 周否认使用治疗动脉粥样硬化的中西药物;(5)自愿参加临床研究并同意签署知情同意书者。

1.4 排除标准

(1)颈动脉狭窄>50%或颈动脉斑块5 个和5个以上者;(2)有心肌梗塞、脑血管意外、严重创伤或重大手术病史者;(3)合并其他严重疾病或精神疾病者;(4)糖尿病患者、疤痕体质患者、孕妇、害怕针灸以及需要维持使用阿司匹林、阿托伐他汀等药物的患者。

1.5 剔除与脱落标准

(1)受试者未能按研究者要求完成治疗;(2)受试者突发严重疾病如心肌梗塞、脑血管意外等疾病,研究者认为不再适合继续研究的;(3)受试者因个人原因不配合安排,研究者认为其依从性差,不适合进行研究的;(4)受试者自行退出研究。一旦受试者脱落或退出,均应准确记录受试者脱落或退出原因,不能用新的受试者替换病例。受试者发生不良事件均应密切随访其情况直至不良事件稳定或消失。

1.6 干预措施

1.6.1 针刺组 取穴百会、印堂、人迎、内关、阳陵泉。操作取仰卧位,常规消毒上述穴位后,选取0.25 mmm×25 mm 的一次性针灸针,百会、印堂呈30°角斜刺进针,其余穴位直刺进针。进针后行捻转手法10~20 s,平补平泻,以患者自觉局部有酸麻胀重的得气感为度,人迎穴以见针体随动脉搏动而摆动为度。针刺深度为0.5~1.0 cm。留针30 min。治疗每周2 次,共治疗3 个月(12 周)。

1.6.2 假针组 取穴百会、印堂、人迎、内关、阳陵泉。操作取仰卧位,常规消毒上述穴位后,将泡沫套叠胶垫置于腧穴上(1 cm×1 cm×1 cm)。采用0.25 mm×0.25 mm 的一次性无菌钝头针从中空管穿过泡沫胶垫触碰受试者皮肤,钝头针无法刺破皮肤,仅在局部产生针体与皮肤触碰的刺痛感,与正常针刺进针时具有相似的痛感。留针30 min。治疗每周2 次,共治疗3 个月(12 周)。

1.7 观察指标

三维超声VPQ 技术基于实时三维容积成像对斑块进行三维实时全容积断层扫描,并能自动获取容积数据、识别及定量分析斑块多个物理参数,相较于传统的二维超声能够获得更多的图像信息,在斑块的诊断、治疗及疗效评价方面具有重要价值[9]。本研究采用Philips EPIQ 型彩色多普勒超声诊断仪行三维超声检查,测量IMT、斑块体积(PV)及斑块回声灰阶中位值(GSM)。其中IMT 指颈动脉血管内膜到中膜的距离。PV 与GSM 基于实时三维容积成像,仪器系统自动识别并勾画血管壁及斑块边界,采集斑块容积数据后,人为将两侧斑块体积数据相加,便可得到斑块总体积。而GSM 则是由系统自动分析斑块回声特性进行定量评估从而得到的测量值[10]。GSM 数值越低,斑块稳定性越差,临床风险越高[11]。三维超声检查由广东省中医院超声科实施,分别在治疗前、治疗3 个月后进行评价。

1.8 统计学处理

采用SPSS 22.0 统计软件进行分析,计数资料采用卡方检验或Fisher 精确概率法,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组内比较选用配对t检验,不满足条件的选用Wilcoxon 带符号秩检验。组间比较采用方差分析,不满足条件的选用秩和检验,P<0.05 认为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前、后PV、GSM、IMT 的比较

针刺组治疗前、后PV、左侧GSM、右侧GSM差异均具有统计学意义(P<0.05),而左侧IMT、右侧IMT 治疗前、后差异无统计学意义(P>0.05)。假针组治疗前后PV、左侧GSM、右侧GSM、左侧IMT、右侧IMT 差异均无统计学意义(P>0.05)(表2、3)。

表2 两组治疗前、后斑块PV 比较(mm3,±s)Tab 2 Comparison of PV before and after treatment(mm3,±s)

表2 两组治疗前、后斑块PV 比较(mm3,±s)Tab 2 Comparison of PV before and after treatment(mm3,±s)

组别针刺组假针组n Z P 20 20治疗前79.40±88.20 47.85±41.35治疗12 周后68.85±82.53 50.50±42.28-2.158-0.175 0.031 0.861

表3 两组治疗前、后GSM 与IMT 比较(±s)Table 3 Intra-group comparison of GSM and IMT before and after treatment(±s)

表3 两组治疗前、后GSM 与IMT 比较(±s)Table 3 Intra-group comparison of GSM and IMT before and after treatment(±s)

组别n Z P GSM IMT(mm)针刺组(左)针刺组(右)假针组(左)假针组(右)针刺组(左)针刺组(右)假针组(左)假针组(右)15 18 14 16 20 20 20 20治疗前63.40±10.00 60.89±19.76 50.93±19.50 65.56±22.74 0.92±0.18 0.86±0.17 0.93±0.20 0.89±0.17治疗12 周后74.73±19.28 68.78±24.28 49.57±21.34 67.69±22.89 0.90±0.17 0.85±0.18 0.91±0.18 0.87±0.15-2.217-2.691-1.073-0.826-1.633-0.816-1.289-0.966 0.027 0.007 0.283 0.409 0.102 0.414 0.197 0.334

针刺组与假针组治疗前双侧IMT、PV、GSM组间比较,差异无统计学意义(P>0.05),其中左侧IMT(Z=-0.152,P=0.880),右 侧IMT(Z=-0.084,P=0.933),PV(Z=-0.785,P=0.433),左侧GSM(Z=-1.835,P=0.066),右侧GSM(Z=-0.604,P=0.546)。

针刺组与假针组双侧颈动脉PV 治疗前、后的差值组间比较,差异具有统计学意义(P<0.05),左侧斑块GSM 治疗前、后的差值组间比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。右侧斑块GSM、双侧IMT治疗前、后差值无统计学意义(P>0.05)(表4)。

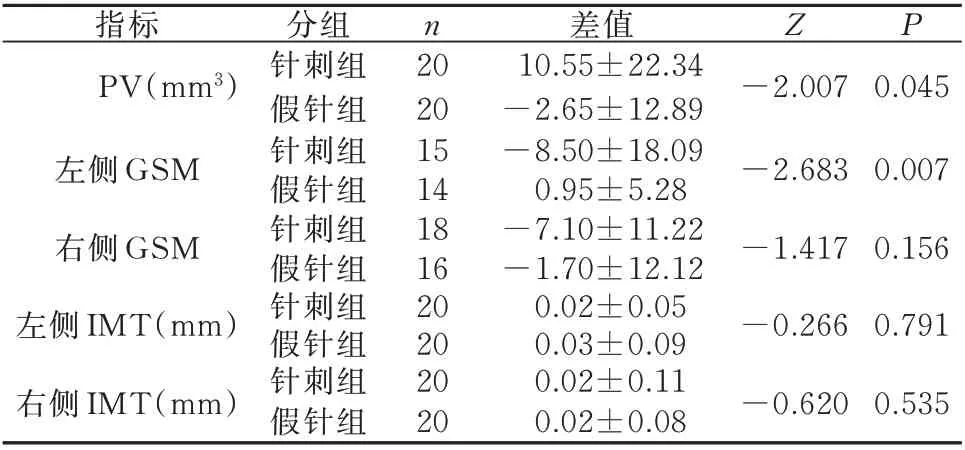

表4 两组颈动脉超声指标差值组间比较(±s)Table 4 Comparison of carotid ultrasound index differences between two groups(±s)

表4 两组颈动脉超声指标差值组间比较(±s)Table 4 Comparison of carotid ultrasound index differences between two groups(±s)

注:差值指治疗前减治疗后所得数值。

指标PV(mm3)左侧GSM右侧GSM左侧IMT(mm)右侧IMT(mm)分组针刺组假针组针刺组假针组针刺组假针组针刺组假针组针刺组假针组n Z P 20 20 15 14 18 16 20 20 20 20差值10.55±22.34-2.65±12.89-8.50±18.09 0.95±5.28-7.10±11.22-1.70±12.12 0.02±0.05 0.03±0.09 0.02±0.11 0.02±0.08 0.045 0.007 0.156 0.791 0.535-2.007-2.683-1.417-0.266-0.620

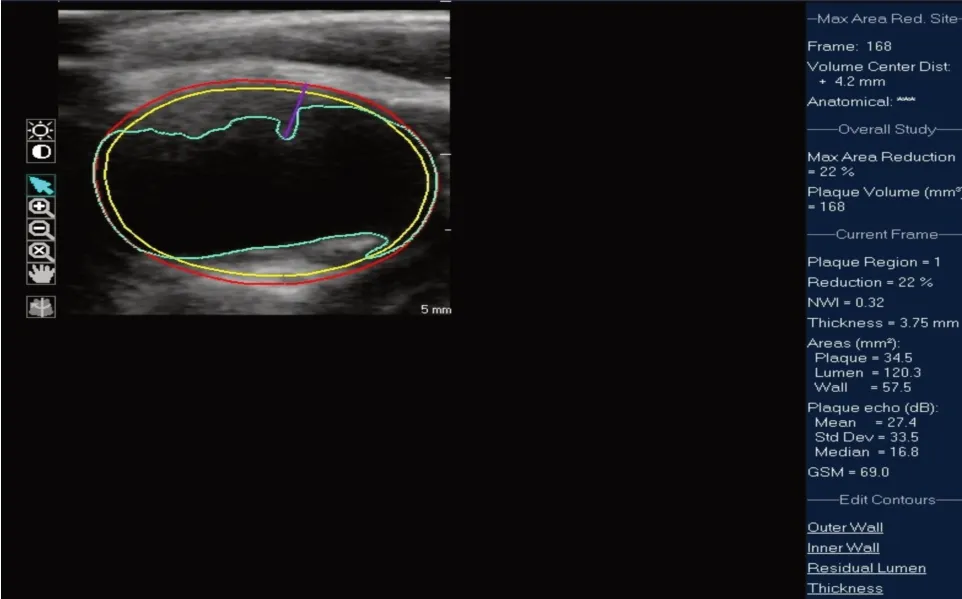

2.2 典型图片

该患者来自针刺组,在开始治疗前用三维超声探头采集图像后,运用VPQ 技术对图像进行分析处理得出斑块总体积为168 mm3,GSM 为69,治疗3个月后复查超声结果提示斑块总体积109 mm3,GSM 为73,可见斑块总体积较前减小,而GSM 较前升高(图1~4)。

图1 治疗前-三维超声探头采集的图像Fig 1 Iages collected by a three-dimensional ultrasound probe before treatment

图2 治疗前-利用VPQ 软件计算后的数据界面Fig 2 Data interface calculated with VPQ software before treatment

图3 治疗3 个月后-三维超声探头采集的图像Fig 3 Images collected by a three-dimensional ultrasound probe three months after treatment

图4 治疗3 个月后-利用VPQ 软件计算后的数据界面Fig 4 Data interface calculated with VPQ software three months after treatment

3 讨论

动脉粥样硬化属现代医学的概念,祖国传统医学并无此病名,根据其临床特征可归属“脉积”、“脉痹”、“中风”等范畴,病因病机主要以痰浊血瘀为主,治疗该病应重视活血化瘀法的运用[12]。《医学入门》云:“人心动,则血行于诸经,……是心主血也”,血液的正常运行有赖于心脏的正常搏动。一旦心脏功能失常,血液运行缓慢或心阳不足,血液凝滞而瘀阻脉络,则易形成动脉粥样硬化斑块。《灵枢·邪客》云:“诸邪之在于心者,皆在于心之包络”,本研究穴位选取内关穴,属于手厥阴心包经,心包代心受邪,针刺此穴可通心阳,化血瘀。痰浊内生积聚于脉管易形成动脉硬化斑块,其多由脾胃功能失调,脏腑气化功能失常引起。《景岳全书》云:“胃司受纳,脾司运化,一纳一运”,脾胃密切合作,才能运化水谷、运化水液。化痰散浊的根本应重视后天脾胃之本的调养,从脾胃二经入手。人迎穴为足阳明胃经上的穴位,与脾经相表里。胃以降为顺,以通为用。针刺此穴具有通胃气、降湿浊之效,同时其解剖部位在颈动脉搏动处附近,对于颈动脉具有近治作用。痰浊及血瘀等病理产物内生可导致人体气机升降出入失常,阻碍经脉气血运行,气机不畅则易引起血液郁滞,形成动脉硬化斑块。《医学见能》云:“胆者,肝之腑,属木,主升清降浊”,胆合于肝,助肝之疏泄,以调畅脏腑气机。胆为阳木,而肝为阴木,阳主阴从,因此取足少阳胆经阳陵泉,其与肝经相表里,协肝气共奏条畅气机、升清降浊之功。《灵枢·官能》:“用针之要,勿忘其神”,针刺“治神”是针灸取效的关键,辅以百会、印堂以安神定志。

结果表明,针刺组与假针组双侧颈动脉PV 治疗前、后的差值有统计学意义,其中针刺组治疗后总体积较前减小,而假针组较前稍增大,提示针灸疗法可以减小颈动脉PV。GSM 值可以反映斑块的内在成分,从而评价斑块的性质及易损性[13],据此可以预测缺血性脑血管意外的发生,其数值越高斑块性质越稳定,脑卒中风险越低[14]。两组患者左侧斑块GSM 治疗前、后的差值具有统计学意义,其中针刺组治疗后左侧GSM 较前升高,而假针组较前稍降低,提示针灸疗法可以稳定左侧颈动脉斑块。针刺组右侧GSM 治疗后差值虽然无统计学意义但也有升高趋势,提示右侧颈动脉斑块性质可能趋于稳定。可见,针灸疗法具有减小斑块体积,稳定斑块的作用。

本研究通过三维超声VPQ 技术发现针灸治疗前后颈动脉硬化斑块体积和内在成分发生变化,针灸疗法可以减小斑块体积,稳定斑块性质。针灸疗法可能在一定程度上延缓颈动脉粥样硬化斑块进程,降低脑卒中风险,后续可扩大样本量并开展有关其作用机制的临床研究。