如何破解古诗文教学难点

2021-08-23常雪鹰李桔松

常雪鹰 李桔松

摘要:古诗文教学难点在于需要解决古人是如何用看似平常的字词抒发自我的精神境界的。从文字入手是解决古诗文阅读的有效途径。从字形字义入手,追溯汉字本源,梳理语义流变,进行古今词义对比,从而以单个汉字的理解带动句、段、篇的理解,探寻主题,进而上升到对诗词的鉴赏和对中国传统文化的理解。通过介绍梳理义列、回溯比较、由字入文三種教学方法以解决古诗文教学中存在的问题。

关键词:字形;字义;古诗文教学

古诗文教学一直是语文教学中的难点,目前的古诗文教学过程中逐渐形成了一套讲课的范式:首先是注重学生对作品的朗读,教师在朗读过程中会纠正学生的读音并列出教材或教参中的重要字词,同时强调对古今异义词、词类活用以及特殊句式等,让学生牢记这些知识点;然后讲解课下注释中字词的含义,再对课文中出现的上述知识点逐一解释说明;最后由教师串讲课文,对文本进行解读,归纳文章的主旨思想。由于学情不同,不同教师在这三个阶段的用力不同,但基本的教学步骤不会有大的改变。

其实不管何种教学方式,其落脚点必须是文本本身。由此就可以理解古诗文教学的难点恰恰在于需要解决古人是如何用看似平常的字词抒发自我精神境界的。正如王国维先生所说:“阅读古文的难点在于,一是‘讹缺,二是‘古语与今语不同,三是‘古人颇用成语,其成语之意义与其中单语分别之意义又不同。”造成古诗文阅读困扰的原因除了讹缺、采用典故以及文言句式、特殊篇章结构外,最大的问题就是语言文字上阅读理解的障碍。

古今学者都非常重视对诗文文字的解读,认为从文字入手是解决古诗文阅读的有效途径。正如清代思想家戴震所说:“经之至者,道也;所以明道者,其词也;所以成词者,字也。由字以通其词,由调以通其道。”戴震主张以“字”为起点,最终达到对文章意蕴的理解。因此,教师的古诗文教学要从字词教学出发,以字为抓手,追溯汉字本源,梳理语义流变,进行古今词义对比,从而以单个汉字的理解带动句、段、篇的理解,探寻主题,进而上升到对诗词的鉴赏和对中国传统文化的理解。但是由于汉字字义在不断变化,有些字义古今差异很大,在阅读古诗文时,学生往往会用现代常用词义去理解其在古诗文中的含义,如此就存在曲解文意的问题。因此,教师在古诗文教学中,针对某些字词的讲授要在注释基础上,采用对重点常用字词词义的归纳积累、探本溯源、重视古今词义的差异以及关联等方法,有效帮助学生通过深入理解文字本义,进而更清晰地理解文意,激发学生学习古诗文的兴趣。

一、演绎归类:梳理义列分类记忆

现代汉语的词汇保留着古代汉语的词义是非常普遍的,这也是学生常用现代汉语含义解释古代汉语的原因。如“翘首企盼”中的“企”,在古汉语中是“踮起脚跟站着”的意思,“企”在这里依然沿用了古汉语中的意义。又如“敬谢不敏”这个词出自《左传·襄公三十一年》“使士文伯谢不敏焉”一句,其中“谢”的意思也依然沿用了古汉语中“推辞、拒绝”这个意思。如《孔雀东南飞》中“阿母谢媒人:‘女子先有誓,老姥岂敢言”中的“谢”就是“推辞、拒绝”的意思。再如成语“噬脐莫及”中的“噬”沿用了古汉语“咬”的意思。这样的例子不胜枚举。

在汉字发展过程中,许多词的词义发生了缩小或者扩展。如古文中常见的“河”,古代专指黄河,而现在词义扩大,泛指河流。再如“金”,先秦时期指称一切金属,而现在则专指黄金了。尤其是很多词,词义进行了引申。

汉字的本义和引申义在中国历史文化中积淀层累,随着历史变化产生发展和引申。汉语中一个词的不同义项无序地分散在文章中,乍看显得零碎并且难以把握。如果教师借助分析字形、描述造字之源、指出本义,然后重点梳理汉字由本义到引申义的变化线索,就等于把字义进行了有序化的排列,形成义列。学生再遇到生僻的词义,就可以结合语境把这个词放到有序的语义列中,古诗文就清晰易懂了。

如欧阳修的《醉翁亭记》中“野芳发而幽香”、《口技》林嗣环的“一时齐发,众妙毕备”、孟子的《生于安乐 死于忧患》中“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间” 都出现了“发”字。看似简单的一个“发”字,如果追本溯源,又该如何梳理“发”的义列呢?

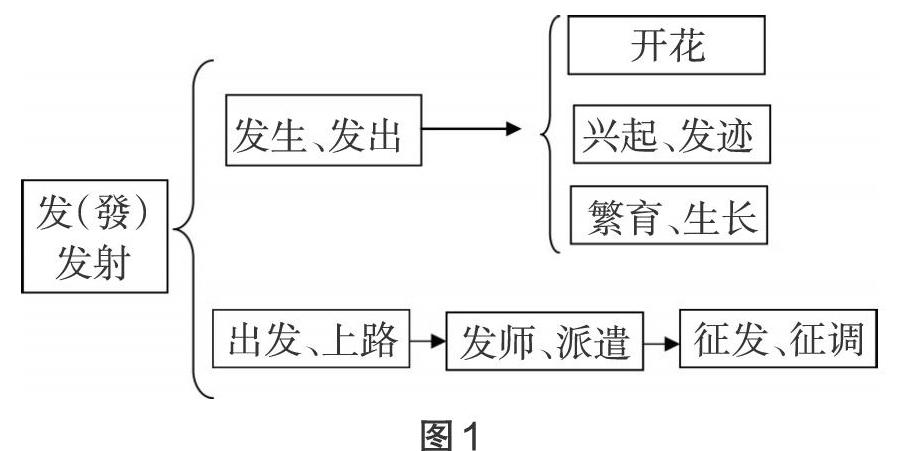

现代汉语的“发”有两个来源,繁体字分别写作“發”和“髪”。“髪”只表示头发,而“發”在《说文解字》中的解释是:“?發也。从弓,癹(

经过上述梳理,“发”就有了一个义列。见图1。学生再见到“发”字就知道它的意思大致不出此范围。学生见到“使人发书于赵王”(《史记·廉颇蔺相如列传》)、“而大声发于水上”(《石钟山记》)就会知道此时“发”是“发出”的意思;“西门豹即发民凿十二渠”(《西门豹治邺》)中的“发”是“征调、征发”的意思;“二世元年四月,发闾左适戍渔阳九百人”(《史记·陈涉世家》)中,“发”则是“派遣”的意思;“见其发矢十中八九,但微颔之”(《卖油翁》)中的“发”则是本义“发射”的意思。

古诗文字词教学中,教师对常用字词明确其本源后,可以演绎出字词的发展流变,并让学生自己去积累归纳。学生积累了大量的语言材料以及生活中的语言现象后,教师就可以帮助学生建立起字词的引申义列。学生自己可以在阅读鉴赏的过程中不断地去建构分类,完善义列,丰富自己的言语经验。

二、追本溯源:古今对比重视关联

对于学生来说,难度稍大的是词义转移的词汇。所谓“词义转移”就是一个词由表示一个意义转移为表示另一个意义。这类型的词汇恰是教师授课分析的重点、学生掌握的难点。词义转移有转类、虚化、实化、深化、反化、揚升、贬降、强化、弱化等类型,教师在授课时要由词的现代含义逆推出其古代意义,并找到两个字义转换的关键点,为学生掌握古今词义搭建起桥梁,解决教学中古今异义词的难题。

如“感激”一词,在现代汉语中的意思是“由衷地感谢”,而在古文中尤其是在唐宋以前的古诗文中其含义是“因受到感触而激发某种情绪”。如《出师表》中:“由是感激,遂许先帝以驱驰。”“感谢”其实可以拆分理解:“感”字《说文解字》中是动人心的意思。“激”字在《说文解字》中是水势受阻碍而产生疾波的意思。经过对两字含义的溯源,自然得出“感激”就是人受到外在的触动内心感受到波澜。“真心感谢”和“感动激发”的联系也就找到了,两个词实际都是表示一种内心澎湃的情绪。三国时“感激”仅表示因事受到感动的情绪,之后这个词义由内心的激动情绪逐渐强调对某人某事的感谢。

再如,现在我们常用的“检讨”一词,往往用作“检查自己错误言行”。而此词早期是“核查、整理”的意思。如白居易的《与元九书》中有:“仆数月来,检讨囊帙中,得新旧诗,各以类分,分为卷目。”此词词义变化似乎有些大,其实仍旧有迹可循。“检”字最早是书签的意思,所以引申出来的意思多和文书有关。“讨”从言字旁,有奉词伐罪的意思,所以释义为“治”。后又引申“讨论”,即对言辞不清的地方,需要说清楚明白的意思。两字连用,原义就是整理文书。如古代也有“史官检讨”一职,就是负责修撰国史而设。由于整理资料的过程也是一个修订的过程,所以产生出了找缺点错误的含义,“检讨”一词才有了自我批评的含义。

在中学语文教材的古诗文中,这类词还有很多,如“行李”“痛恨”“售卖”“牺牲”等等,只要教师将这些字词回溯到原始本意,并找出其与现代含义的联系,不仅会让学生增进对古诗文的理解,而且会激发其学习兴趣。

三、汉字传意:由字到文增进情境

古诗文教学让学生结合注释进行翻译已经成为固定的教学模式。大多数教师会将自己的体会和感受教给学生,然后让学生讲自己的阅读体会。教师的体会代替学生的体会已经成为现在语文教育界老生常谈的问题。这个问题涉及的是文本思想和文本语言媒质的回归问题。教师应当是古诗文文本和学生理解的沟通者,沟通的内容则要落实到原始文本中。对原始作品的解读鉴赏还是要从古诗文的字里行间求得,正如孟子所说“以意逆志”。

教师如果在古诗文教学中能够将一些耳熟能详的字词追本溯源,探究这些字词的字形字义,就会帮助学生构建古诗文理解的情境,理解字词背后所要表达的作者情绪和意涵,进而提升学生的文学鉴赏能力。

如苏轼的《饮湖上初晴后雨》中“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”一句,很少有教师深入探究“潋滟”和“空濛”二词。《康熙字典》“潋”字条目解释“潋滟”是“水溢貌”。这两个字为形声兼会意,“敛”在《说文解字注》中解释是:“收也。从攴僉聲。”“艳(豔)”释义为“好而长也。美色曰艳。”是从丰字引申而来。所以“潋滟”就是水满溢,而且有收合的动态美,即课本中所注:波光粼粼的样子。“蒙”是小雨的意思,《说文解字注》:“溦溟蒙三字、一声之转。空蒙、小雨。”由此“空蒙”解释为“烟雨迷茫的样子”。正如谢朓的《观朝雨诗》云:“空蒙如轻雾,散漫似轻埃。”经过这样的追溯,可以发现苏轼此诗的前两句通过“潋滟”和“空蒙”两词,传神再现了晴雨两个不同气候下西湖的动人景致,顺理成章和后句的“淡妆浓抹”相呼应对照。

综上所述,学习古诗文,疏通字义是非常基础且关键的步骤。王宁先生说:“文言文教学要回归到思想上,但一定要从语言出发。”只有将一篇文章词语的意思弄清楚了,才可能将整篇文章彻底读懂。教师在讲授古诗文的时候,如果能够采用梳理义列、回溯比较、由字入文的方法,做到一字一句,都理解得清楚真切,那么不仅会提升学生古诗文的阅读水平,而且能教会学生古诗文的鉴赏方法,为之后的中国传统典籍的阅读和学习打下坚实的基础。

【基金项目:本文系北京教育学院重点关注课题“初中古诗文教学中的中华优秀传统文化教育研究”的研究成果,课题编号为:ZDGZ2018-06】

作者简介:常雪鹰(1972— ),女,文学博士,北京教育学院中文系副教授,主研方向为中国古代文学、古诗文教学等。