语文活动设计的“生活衔接”尝试

2021-08-23张庆华

摘要:语文教学要有魅力,不能离开生活这片沃土,这就要求教师在教学中必须以生活为本,将语文和生活有效链接,以实现知识在生活中的实践意义。教师要善于把握教学中的“趣点”,对语文课进行有效的活动设计,在调动学生兴趣的同时,引导学生理解和深思生活的意义,从而更好地促进学生思维品质、思维能力的提升和发展。

关键词:有效链接;语文;生活

随着知识和信息的迅速变化,我们培养的学生应该是能认知、能做事、能共同生活、能全面发展的人。教育的价值应最终指向学生的生活,指向学生的未来,指向社会的发展与进步。联系生活的知识能让学生对知识有亲切感,进而产生探索的兴趣。因此,语文课要巧妙设计活动环节,以帮助学生从知识走向素养,促进其知、情、意、行的全面发展。基于此,笔者在设计课堂教学活动时,特意做了一些“生活衔接”的尝试,收到了不错的教学效果。现以《猫》一课教学为例,与大家沟通交流。

一、语文课需要联系生活

陶行知先生曾说:“没有生活做中心的教育是死教育,没有生活做中心的学校是死学校,没有生活做中心的书本是死书本。”陶行知先生的这句话一语中的,更使我们确认,只有链接生活的书本,才会被学生接受,只有链接生活的教育,才能走进学生的内心,激发学生的学习兴趣。

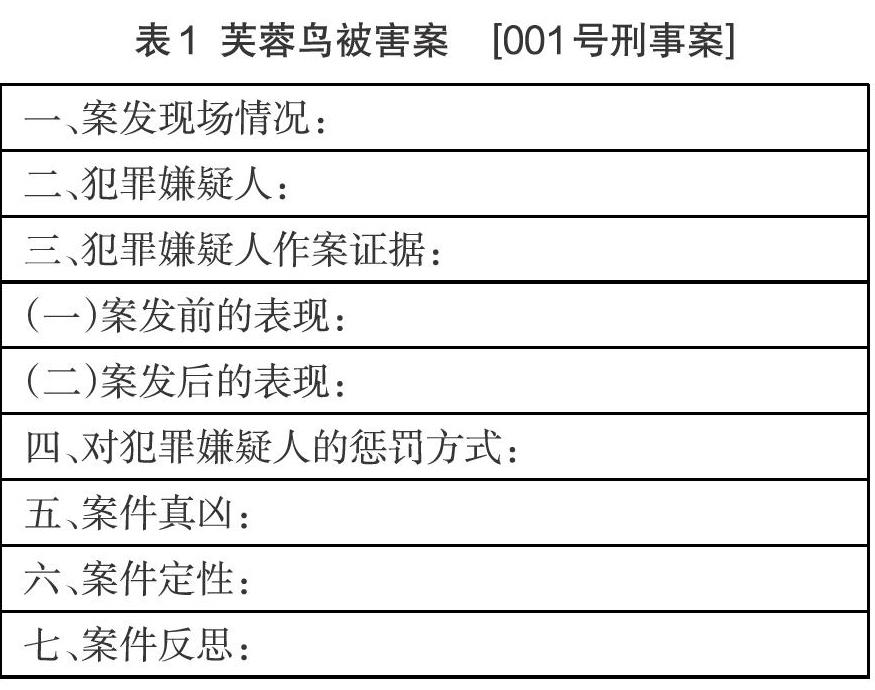

郑振铎在《猫》一文中着重记叙了第三回养猫的情景。由于“芙蓉鸟事件”,“我”冤枉了“第三只小猫”,到底发生了什么事,让“我”妄下断语冤枉它了呢?这看似是一个“了解课文内容,筛选概括”的“语文题”,但这又何尝不是一件发生在日常生活中的“冤案”呢?因此笔者设计了这样的问题:“如果你是警察,介入调查,请将这起案件的‘案卷填写完整。”详见表1:

学生在课文中寻找答案,其眼眸中闪现的光芒和随即而来的认真证明笔者的这个教学环节设置是成功的,学生是感兴趣的,这远比简单跳读课文、筛选复述有意思得多。而在这个过程中,教师和学生得到的收获也比预期的要多。

生:凡事要判断明白,不要妄下断语,这样害人也害己。

师:“害人害己”怎么理解?

生:“我犯下了无法补救的过失,它就像针一样,时时刺痛着我的心”,这使“我”备受良心的谴责;“我”还杀了一条生命。

师:你说的真好!那我们从中得到什么样的启示呢?

生:一定要擦亮眼睛,就像孙悟空那样。

(在这欢声笑语中,一颗正直、正义的种子已悄然种在了学生的心里。)

二、语文课需要融入生活

“语文即生活。”进入教材的每一篇课文几乎都与生活紧密相连。“语文课堂教学的本质不是教师的教学活动,而是学生的语文活动,即学生的语言运用实践。教师所做的教学设计就是为这样的实践活动创设情境,让学生的实践活动得以顺利进行。”这就要求教师以生为本,以学定教,充分发挥课堂这一主渠道,将语文融入生活。從学生生活实际出发,唤起学生曾经的生活体验,引发其对生活的深刻思考。因而设计学生能说、会说、愿意说的问题,进而实现课堂优质对话就显得非常重要了。学生在这期间不仅学会了聆听,更得到了情感的慰藉、思想的碰撞、心灵的启迪。教育似乎也就在不经意间发生了。

师:看来你想像孙悟空那样“斩妖除魔”,伸张正义啊!真好!

生:我以后做事一定要公正,不让像小猫一样的弱者含冤而死。

师:我似乎已看到了一位秉公执法的大法官。

(师生笑)

众所周知,郑振铎先生的《猫》来自于他的生活,但文章的主旨真的仅仅是“表现一个进步知识分子严于律己的精神和仁爱之心”以及“无论做什么事情,千万不能凭个人的好恶、私心和偏见加以处置,否则就会出差错,甚至造成无法补救的严重过失”吗?非也。文学是人学,文学中文字的最终指向绝不是单一的“这个人”或“那个人”,而是“一群人”甚至“所有人”。试想:我们每一个人谁又不是渺小的呢?谁又不会成为“一只猫”呢?透过“猫”,我们能体会到郑振铎先生对生命和为人处世之道的深沉思索。但是如何让学生也意识到这一点呢?当学生将“芙蓉鸟事件的案卷”填写完整,对“案件的反思”也达成共识之后,笔者又设计了这样一个问题:“如果你是一只猫,你愿意成为第几只猫?”瞬间,学生似乎被问住了。短暂的思考后,学生纷纷举手,要求发言。

生:我想成为第二只猫,是因为它比第一只猫“更有趣,更活泼”,招人喜欢。

师:真好,愿你成为招人喜欢、给他人带来快乐的人。

生:老师,我想成为第一只猫,因为他很活泼,不像第二只猫那样调皮,总让人“提心吊胆”。

师:“活泼”虽然好,但应有“度”,过犹不及啊!希望我们不管做什么,学会“把握”,有分寸,做更好的自己。

生:老师,我想成为第三只猫,您看它多可怜啊!

师:你一定是一个善良的孩子(师摸了摸生的头),你是不是觉得它也是一个‘生命?(生使劲点头)愿我们大家都永远葆有恻隐之心,关注生命,做一个善良、正直、敢于剖析自我的人。

看着学生们笃定地点着头,笔者知道此时教师传授了知识,也唤醒、引领了学生的心灵。这只“小猫”已住进了学生的心里,未来的他们一定会对“怎样做人”“做一个怎样的人”有更多的思考。

三、语文需要助力生活

语文课还涉及一些语文之外的东西,但这些语文之外的东西之所以需要,就是因为其对学生学习听说读写有作用。通过语文教学可以引导学生学会辩证地思考问题、学会理性地处理生活中遇到的问题。

前面设计的语文活动,让学生在思考中学会了反观自我,学会了自省。笔者趁热打铁,再提出一个问题:“我们大家想想,造成这起‘冤案的仅仅是因为‘我没有判断明白,便妄下断语吗?”

刚才还有些热闹的教室,立刻安静了下来,学生们陷入了更深刻地思考。

生:也有它(第三只猫)自己的问题。它‘不活泼、忧郁、懒惰,不招人喜欢。还总盯着鸟笼。

师:你的意思是第三只猫性格不好,同时还有让人怀疑的‘行为,才最终导致自己被冤枉?

(生点头)

师:所以啊,我们大家一定要培养自己拥有良好的性格,规范自己的行为,不要让这种不愉快的事发生在我们自己身上!

师:同学们想过没有,我们看到文中说黑猫偷吃第二只芙蓉鸟,并没有看见它偷吃第一只啊!如果据此断定第一只芙蓉鸟也是它吃的,对不对呢?

生:不对。这太主观了。可是第一只芙蓉鸟到底是谁偷吃的呢?

师:孩子们,谁偷吃了第一只芙蓉鸟并不重要,重要的是我们从中懂得了什么?今后我们在生活中如果遇到类似的事情该如何应对?

(此时的教室安静极了,学生们在思考,教育在涌动)

师:老师希望你们每一个人在生活中都不偏听偏信,做任何事情不以喜恶来判断,要用理智战胜情感,做一个懂理、守理、明理的明白人。

伴随着下课铃声,《猫》一文的教读课也结束了,但教后留给我们的思考却是深刻的,笔者相信不仅小猫住进了学生的心里,“理智”的种子也已播种在其心田了。

每一名学生都是一粒等待生根发芽的种子。这颗种子需要教师适时地浇水、施肥,更需要生活土壤的供应和滋养。好的语文活动设计,可以帮助学生将知识与生活有效连接,启迪心智,更可以帮助学生回馈生活,在未来成为一个全面发展的人。

参考文献:

[l]靳彤. 以教学事件为核心设计教学[J].语文建设,2015(11).

[2]陈尔杰.义务教育教科书教师教学用书语文七年级上册[M].北京:人民教育出版社,2016.

[3]李海林.按照实际状况教会学生读写和交流[J].语文建设,2015(11).

作者简介:张庆华(1974— ),女,天津市西青区付村中学高级教师,主研方向为语文课堂教学。