绳带疗法对不完全性胸腰段脊髓损伤患者步行功能的影响*

2021-08-20龙耀斌梁天佳

柳 忠,龙耀斌,梁天佳

(广西医科大学第二附属医院康复医学科,南宁 530007)

脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)是一种严重致残性疾病,难痊愈、高医疗费用,对患者沉重打击,给家庭、社会带来沉重负担。不完全性胸腰段SCI患者,损伤平面以下主要运动、感觉和自主神经功能障碍,严重影响患者步行功能,对患者生活带来极大影响[1]。在双上肢正常患者中,T6~T12平面损伤的患者可治疗性行走,L1~L3平面损伤患者可家庭功能性行走,L4以下平面损伤患者可社区功能性行走;虽然部分患者可以借助辅具完成行走,但是步行的速度和稳定性并不理想。国外研究发现,回弹力性治疗可增强SCI 患者站立及步行稳定性,是有效的运动疗法[2]。因此,为提高患者步行能力,广西医科大学第二附属医院康复医学科采用常规康复治疗结合绳带疗法对28 例不完全性胸腰段SCI 患者进行步行功能训练,并观察其疗效,现将结果报道如下。

1 对象与方法

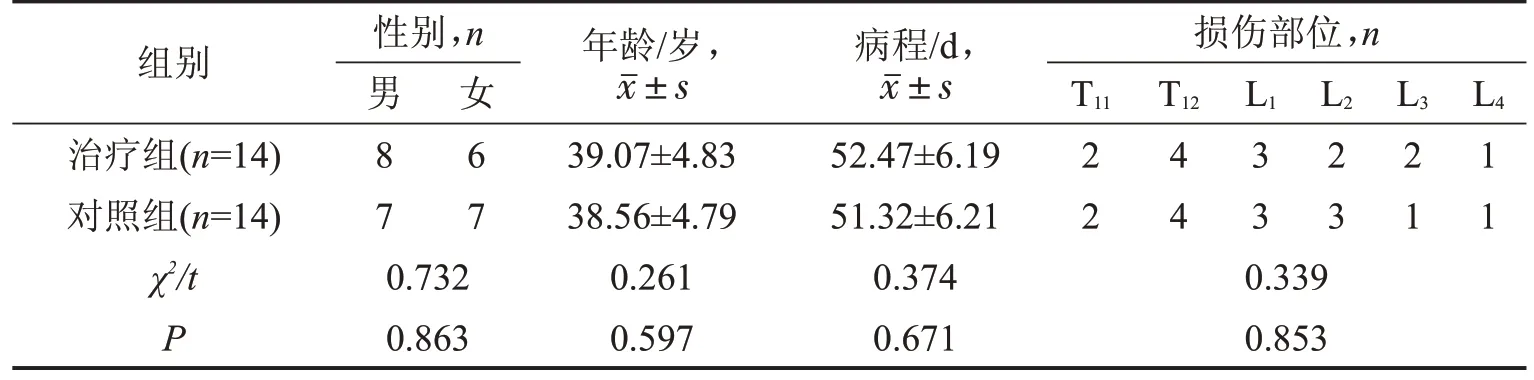

1.1 研究对象 选取2018 年9 月至2020 年8 月在广西医科大学第二附属医院康复医学科住院的不完全性胸腰段SCI患者28例,按随机数字表法分为治疗组与对照组,每组14 例。纳入标准:(1)符合2011 年美国脊柱损伤学会(American spinal injury association,ASIA)国际标准[3],创伤性SCI,病程1~3个月,损伤平面为T11~L4,脊髓休克期已结束,无脊髓进行性损害因素;ASIA 分级为C~D 级;(2)病情稳定,无认知障碍,可配合康复治疗;(3)年龄17~60岁;(4)已行椎体内固定手术,脊柱稳定性好。排除标准:(1)存在严重脏器衰竭者,认知障碍;(2)突发其他疾病而终止康复治疗者。两组患者资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),具可比性,见表1。本研究获得医院伦理委员会批准,患者签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 治疗方法 两组均采用常规康复护理、药物及康复治疗。常规康复治疗:双下肢体关节活动训练、肌肉牵伸训练、躯干核心训练、双下肢肌力训练、针灸推拿、功能性电刺激、多种神经促通技术训练(PNF、Brunnstrom、Bobath、Rood等技术)、重心转移动作训练、静态和动态平衡训练、坐位平衡训练(由长坐位到蹲坐位训练)、站立平衡训练(早期由电动站立床过渡到双杠内站立训练)及步行训练(由双杠内步行到助行辅助器步行逐步过渡到腋杖、肘杖辅助下步行功能训练、平衡功能比较稳定后可独立步行训练)。

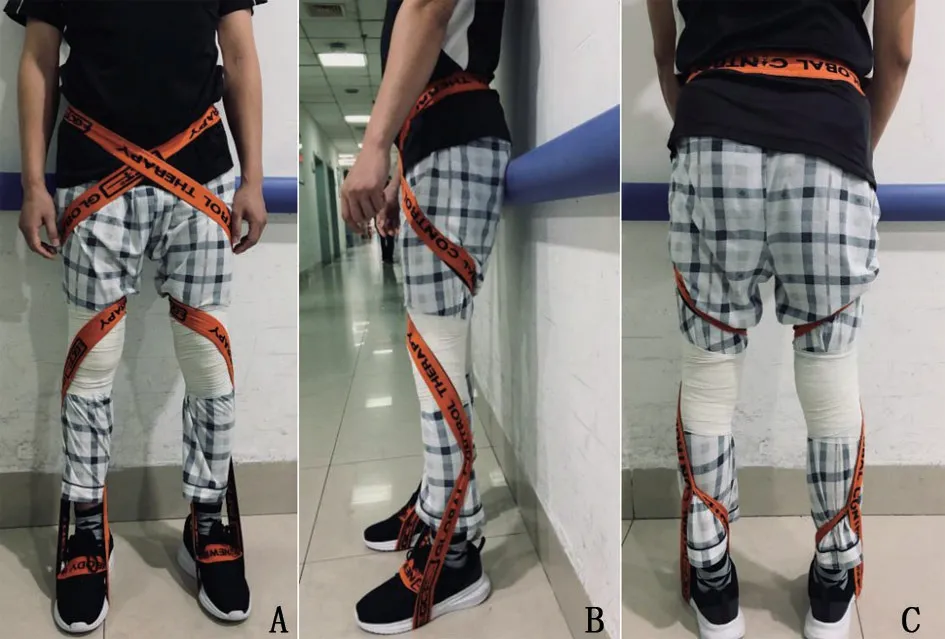

对照组每天进行常规步行功能训练2次(上午、下午各1 次),20 min/次,5 d/周,共持续8 周。治疗组每天进行双下肢绳带捆绑辅助下常规步行功能训练 2次(上午、下午各1次),20 min/次,5 d/周,共持续8 周。治疗方法具体如下:在对照组的基础上采用绳带疗法,首先根据患者步行具体需要准确佩戴好绳带:单根双侧拉法,适用于双侧足下垂、膝关节控制差、伸髋不足,躯干稳定性差的患者:(1)首先取患者坐位、屈髋屈膝,把绳带均分两段,从后面环绕腰部一周于肚脐下缘处交叉到双对侧臀部下后方处;(2)继续往下缠绕从腘绳肌中部到膝关节上部分,把绳带两端第一格从足跟处向前套入,把第一格内的小格从足尖套入,两侧均以同样方法套入,最后适当调整绳带使患者感觉弹性拉力合适为止;穿戴好绳带首先在双杠双手扶撑保护下步行训练,待平衡能力提高后可助行器辅助下步行训练,其次是在双腋拐杖下步行训练,平衡功能比较稳定后可独立步行训练,见图1。

图1 SCI患者单根双侧捆绑法

1.3 疗效评定 由同一专业康复评定治疗师团队对治疗前及治疗4、8 周后分别对两组患者进行评定。评定工具:(1)ASIA 下肢运动评分(lower extremity motor score,LEMS),总分为50 分,代表双下肢(髋屈肌、伸膝肌、足背屈肌、足跖屈肌和踇长伸肌)5 个关键肌按0~5 级评分[4],评分越高表示下肢功能越好;(2)Holden步行功能分级量表(functional ambulation caregorg,FAC)分为0~5 级,等级越高下肢步行平衡越好;(3)Berg 平衡量表(Berg balance scale,BBS),患者在20 min 内完成14 项平衡动作测试,总分54 分[5],得分越高表示平衡功能越好;(4)10 m 最大步行速度(10 maximum walking speed,10MWS),让患者尽最快速度直线行走16 m 平地,分别测试3次起点、3 m点、13 m点和终点的步行速度,取最快一次数值,来描述最大步行速度评测值;(5)6 min 步行测试(6 minute walking test,6MWT),让患者尽最大努力直线步行6 min,记录全部步行距离。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计学软件分析处理数据,计量资料以均数±标准差()表示,组间比较采用t检验,计数资料以百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

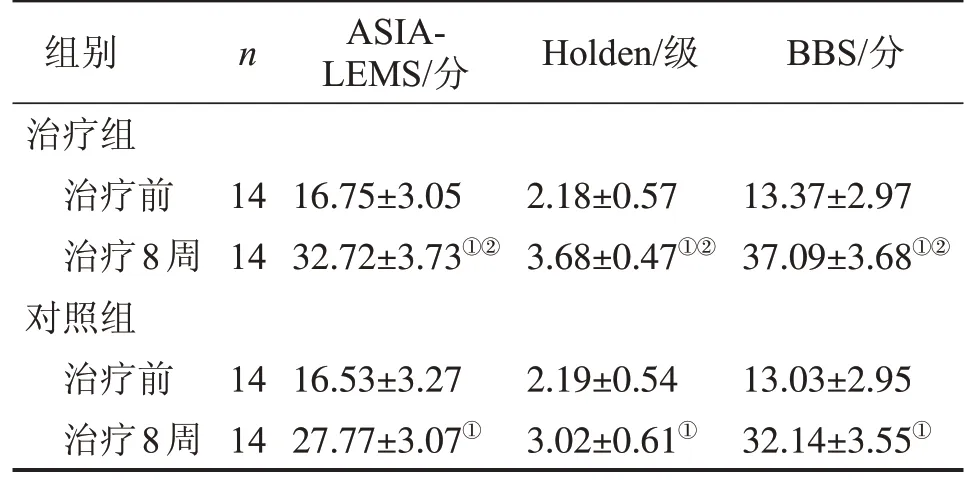

2.1 两组治疗前、后ASIA-LEMS 评分、Holden 分级、BBS得分比较 治疗前,两组患者ASIA-LEMS评分、Holden分级、BBS得分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗8 周后,两组患者ASIA-LEMS评分、Holden 分级、BBS 得分均有不同程度提高(P<0.05),且治疗组ASIA-LEMS 评分、Holden 分级、BBS得分均高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前、后ASIA-LEMS 评分、Holden 分级、BBS得分比较

表2 两组患者治疗前、后ASIA-LEMS 评分、Holden 分级、BBS得分比较

与治疗前比较,①P<0.05;与对照组同一时间比较,②P<0.05。

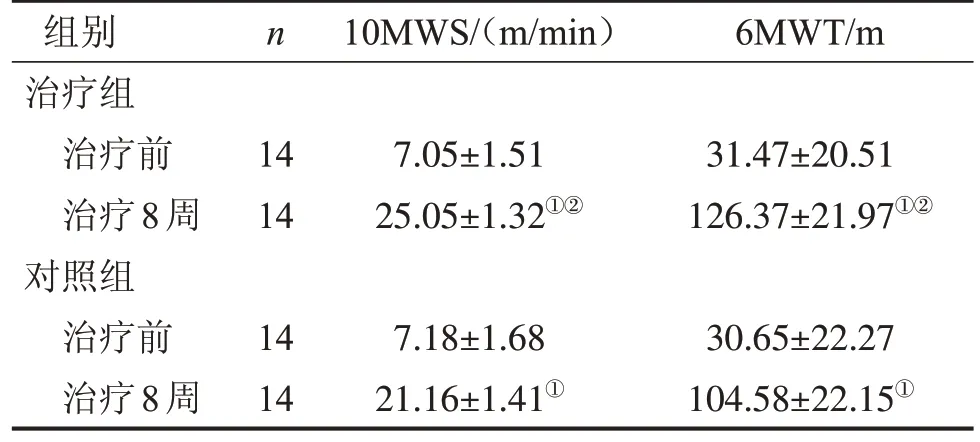

2.2 两组治疗前、后10MWS、6MWT 比较 治疗前,两组患者10MWS、6MWT 比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗8 周后,两组患者10MWS、6MWT 均有不同程度提高(P<0.05),且治疗组10MWS、6MWT 较对照组提高显著(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前、后10MWS与6MWT比较

表3 两组治疗前、后10MWS与6MWT比较

与治疗前比较,①P<0.05;与对照组同一时间比较,②P<0.05。

3 讨论

不完全性胸腰段SCI常造成双下肢运动功能障碍、感觉功能的缺失、踝关节及足底的本体感觉反馈减弱,使患者站立、行走功能及日常生活活动能力丧失[6],恢复下肢肌力及运动功能是这类患者的首要康复目标,如何尽早建立正确的步行功能尤为关键。国内外研究发现,运动训练对不完全性SCI能起到神经保护、促进神经再生的作用,同时能对神经细胞可塑性及脊髓远端运动发生器产生正向影响,促进神经修复,促进脊髓功能恢复,从而让患者重新获得功能性步行能力[7]。

绳带疗法是利用有弹性的绳带缠绕于患者不同肢体部位,起到提高患者运动控制、改善平衡功能的一种康复技术[8]。现阶段国内传统康复方法中,主要还是在进行步行训练时,使用助行器、腋拐、矫形器等来帮助患者行走,这些辅助具主要是起到保护和支撑作用。而绳带疗法的优势在于:首先,通过弹力带的环绕性捆绑,增加了人体髋、膝、踝关节的本体感受器和感觉神经传导的输入;在步行过程中对关节进行持续性挤压和牵拉,激活关节感受器,使运动更协调,激活患者足部至膝关节、髋关节、躯干的本体感觉,使患者在步行过程感知全身肌肉关节的参与,能稳定躯干及提高屈髋、伸膝、防止足下垂,有利于改善患者的步行模式[9-10];其次,绳带疗法是借助较强的弹力作用从而支持和稳定较弱的肌肉与肌群,让躯干及双下肢形成一个外在稳定支架,步行运动过程中躯干核心控制的稳定性被不断地强化和整合,使患者能自主完成双下肢屈髋、伸膝、踝背伸交替等动作,让人体对位对线达到静态姿势稳定和动态控制[11],从而可提供与肌肉实际收缩能力相匹配的顺应性阻力,小负荷、多重复训练募集更多的肌纤维,能在训练中降低患者双下肢肌肉张力与负荷,增加主动运动,有助于患者提高协调功能及运动控制能力,而患者肌肉功能的改善是与运动单位和脊髓通路的适应性改变相协调的[12]。在SCI患者步态训练中适当刺激外周受体时提供了生理上的肢体激活,这对于训练支持功能恢复的神经可塑性机制至关重要[13]。有研究发现,训练时交替有节律地双下肢负重步行能够不断地为脊髓提供有利的本体感觉信息输入,不但能够增加脊髓中枢的运动输出及下肢肌肉的激活数量,而且促进主动肌与拮抗肌的协调,增加步态的灵活性、平衡功能,减少疼痛,从而充分地调动患者主动参与到康复训练中来,更轻松的迈步行走[14],而重复步行运动训练可有效地促进SCI患者步态恢复与脑功能重组[15]。

本研究针对不完全性胸腰段SCI患者在常规康复训练基础上辅以绳带疗法,治疗后发现,两组患者ASIA-LEMS 评分、步行功能评定、BBS 评分、10MWS测试及6MWT,较治疗前均有提高,且治疗组较对照组疗效显著,特别是10MWS 测试及6MWT结果治疗组较对照组疗效更佳(P<0.05),这可能与治疗组患者在绳带辅助治疗的过程中,双下肢重复行走,得以促进感觉整合,提升功能力量,矫正姿势控制,重建神经网络及激活步行模式有关。

绳带治疗操作简单,与传统支具相比,具有减轻患者医疗负担、使用方便、训练效果更佳的优点,还可以教会家属给居家康复患者使用。同时,绳带疗法与现代康复治疗方法有很好的兼容性,融入了人体肌筋膜链功能,结合PNF技术的对角螺旋运动和抗阻运动理念,能更好调整患者的姿势和运动,促进患者重建坐、站模式,纠正错误步行模式,重组正确步态模式,保障康复治疗效果的稳定性、安全性。

综上所述,绳带疗法可改善不完全性胸腰段SCI 患者的步行功能,进而改善患者日常生活活动能力,帮助患者早日康复,值得进一步扩大样本深入研究及临床推广。

猜你喜欢

杂志排行

广西医科大学学报的其它文章

- CTRP3 alleviates OGD/R-induced myocardial cell injury by activating the SIRT1/FoxO3a pathway

- 舒尼替尼通过调控lncRNA ROR/miR-670-3p/MARCH5轴对胃癌细胞增殖和凋亡的影响*

- LncRNA SNHG7靶向调节miR-146a-5p对胃癌细胞增殖、迁移、侵袭和细胞凋亡的影响*

- 高糖通过上调E2F1的表达促进肝癌细胞的侵袭和转移*

- lncRNA GABPB1-IT1靶向下调miR-501抑制宫颈癌细胞增殖、侵袭和迁移的机制*

- 姜黄素通过调控miR-152对甲状腺癌细胞TPC-1增殖、凋亡、迁移和侵袭的影响*