综合交通运输视角下枢纽经济的演化机理与推进路径

2021-08-19李国政

李国政

(郑州轻工业大学 经济与管理学院,河南 郑州 450000)

2018年12 月,国家发展和改革委员会、交通运输部联合印发《国家物流枢纽布局和建设规划》,指出要顺应新形势下现代物流业发展需要,打造特色鲜明的枢纽经济[1]。2019年9月,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,提出“由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变,构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。要推进综合交通枢纽一体化规划建设,大力发展枢纽经济”[2]。2020年9月,中央财经委员会第八次会议提出“要统筹推进现代流通体系建设,建设现代综合运输体系,形成内外联通、安全高效的物流网络”[3]。可以看出,在认识新发展阶段、贯彻新发展理念和构建新发展格局背景下,随着综合交通运输和现代物流业的深度融合,枢纽经济正逐步上升到国家战略层面,成为一种重要的经济新业态。近年来,随着国家综合交通运输体系的壮大和完善,产生了不少具有不同能级和定位的枢纽地区,如空铁联运、铁海联运枢纽上海,空铁联运枢纽郑州,铁水联运枢纽武汉等。伴随我国现代物流业的快速发展,枢纽经济也由早期推动城市发展的重要方式擢升为一种依托城市发展的经济形态。综合交通运输体系的构建和完善是枢纽经济形成的核心要素。学术界从不同角度阐述了综合交通运输的本质、特征以及对区域发展的若干影响,同时对枢纽经济进行了轮廓性描述,提供经验借鉴。但检索现有文献,目前无论关于综合交通运输还是枢纽经济的理论研究均滞后于实践发展,一些问题仍有必要廓清。例如,综合交通运输在枢纽经济的形成和发展中的功能和作用、枢纽经济逻辑关系、在综合交通运输推动下枢纽经济演进发展等等。以枢纽和枢纽经济的概念界定为切入点,探讨综合交通运输与枢纽经济形成之间的内在关系,阐释枢纽经济的机制演化和相关案例,并提出推动枢纽经济发展的对策建议。

1 综合交通运输与枢纽经济的逻辑关系框架

1.1 枢纽及枢纽经济的界定

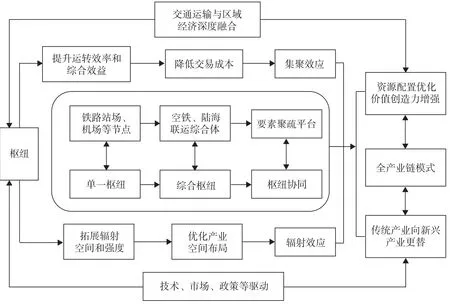

一般而言,枢纽经济产生的前提是枢纽的形成。枢纽多是指在交通运输的催动下,依靠一定区位优势形成的具有中转、辐射功能的节点或城市,其形成基础是交通的高效性和便利性,重要的交通通道经过或汇集于此,对人才、商品、物资、信息等生产要素产生强大的吸引力,逐渐成为重要的经济功能区。基于对枢纽的认知,枢纽经济是指充分发挥枢纽的要素聚流、驻流、疏流功能,通过技术和制度创新,优化资源要素时空配置,重塑产业分工体系,促使生产力空间布局进一步提升和完善,推动经济高质量发展。概而言之,枢纽经济是在创新驱动基础上,围绕枢纽区域形成的经济发展新模式和新形态,是地区规模经济和范围经济的集合。其中,交通基础设施的高度完善是枢纽经济发展的重要基础。枢纽经济概念分析框架如图1所示。

图1 枢纽经济概念分析框架Fig.1 Analysis framework of the hub economy concept

1.2 综合交通运输现状

综合交通运输是指铁路、公路、航空、海运、管道等多种交通运输方式按照一定的技术经济特点进行合理配置的运输综合体,强调系统内运输资源的有效利用和运输方式之间的紧密衔接[4],使多类型交通资源效益最大化,从而为经济社会高质量发展提供运输保障。

综合交通运输理念有一个形成发展过程,其最早出现于西方发达国家运输业实践中。20世纪20年代,西方国家出现了交通运输整合和运输协调的观点,强调运输方式的协调匹配,倡导“一体化运输”理念。我国综合交通运输的概念最早于20世纪50年代由前苏联引入,强调交通运输行业的综合利用和综合发展。改革开放后,由于对交通运输业的结构性调整存在阶段性缺位,加之市场机制作用,各种运输方式竞争激烈,“各自为战”现象明显。进入新时代,经济社会高质量发展对高效便捷的运输体系提出了新的要求,各种交通运输方式单独发展已不能适应新时代交通运输业高质量发展的价值指向。2013年后,伴随着“大交通体制”的改革,我国综合交通运输体系逐步确立,由单一运输方式各自单独发展逐步走向综合集成发展。近些年,我国综合交通运输业发展成效明显,初步建立了安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系[5]。

综合交通运输不是各种交通运输方式的简单叠加,而是深度融合,以最小的时间成本产生最大化的集聚效应,有效引致产业链、供应链和价值链重构,对城市产业和区域空间形态产生显著影响。在交通强国建设背景下,交通枢纽也由传统的单一枢纽向综合型枢纽升级和跃迁,由多种运输方式协同融合汇聚形成的综合交通枢纽是当下我国交通基础设施建设的重点所在。综合交通枢纽既有交通节点功能,又有生产要素组织功能,可以将要素流固化,形成高密度且多样化的城市功能与形式,进而促进枢纽经济的发展。

2 综合交通运输视角下枢纽经济的机制演化

2.1 枢纽经济内在演替机理

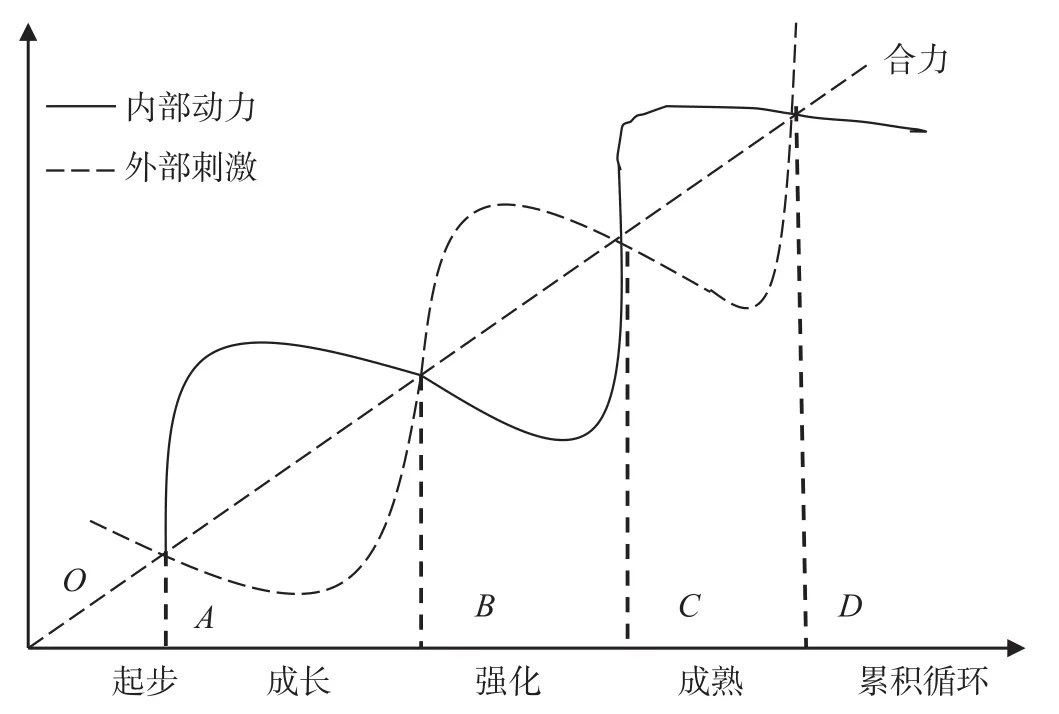

综合交通运输对区域产业结构的优化升级是枢纽经济产生、演化的前置性条件。以交通枢纽为节点的综合交通运输体系既会导致产业结构配比和功能的重叠性,同时也会根据枢纽功能的供需进行新的要素组织和配置[6]。枢纽经济将个体进化和系统演化相结合,促使要素功能集聚体差异化、螺旋式发展。每一种经济形态都有其生命周期,有学者对综合交通枢纽的空间演化阶段进行了划分[7],提供了研究视角。根据经济周期理论将枢纽经济的形成和发展过程分为4个阶段,分别是起步阶段、成长阶段、强化阶段和成熟阶段。 枢纽经济演化阶段和特征如图2所示。从动态系统论的角度来看,发轫于综合交通运输下的枢纽经济,其内在机理是一个动态变化、相互反馈的过程,内外因互动累积是其发展的基本因素。枢纽经济以枢纽为坐标系,从初始变化开始,在枢纽规模发展到一定程度后,开始吸引一定企业、人口入驻,加之外部刺激因素介入,其规模效应不断增强,衍生若干枢纽偏好型产业,最终形成完整的枢纽产业体系和完善的城市功能。

图2 枢纽经济演化阶段和特征Fig.2 Evolutionary stages and characteristics of hub economy

2.2 枢纽经济基本演替阶段

(1)起步阶段:枢纽初具规模。发展枢纽经济一般是以某种或多种交通方式为载体和前置条件,港口、机场、铁路站区等交通枢纽是枢纽的基础形态,这一时期的枢纽形态多是单一型而非综合型。除了自身区位优势外,枢纽规模的增强也是外部刺激的结果,其中政府规划是重要一环。政府根据相关枢纽规划和国家政策,提供枢纽配套工程,设计关联产业时空布局,通过各种软、硬件建设搭建枢纽运行架构,初步形成枢纽体系。

(2)成长阶段:枢纽产业出现。由于交通枢纽的通达性和便捷性,其功能开始由多种运输方式一体化向提高要素配置能力转变,枢纽偏好型产业随之出现。枢纽产业由最初的基础产业经过筛选、整合、发展、扩张,产业分工与专业化程度越来越高,产业体系更为完备。在市场化机制催生枢纽产业出现的同时,政府一方面继续完善公共设施供给,引导枢纽产业发展;另一方面落实相关政策,为枢纽建设提供制度支撑,从枢纽产业时空布局和宏观环境上予以调控,推动枢纽由单一形态向多样化、综合性升级演化。

(3)强化阶段:枢纽经济逐步形成。随着综合交通运输体系不断完善,枢纽的要素聚疏功能和枢纽产业规模不断增强,产业集中逐渐进化为具有较强扩张能力和竞争优势的产业集群,核心主导产业逐渐凸显,整体产业结构不断优化。政府在此过程中因势利导,营造“有为政府”和“有效市场”,识别并扶持优势产业。通过构建枢纽指向性产业生态圈,形成层次分明、功能互补、竞争有序的产业生态群落,打造地区经济增长极。

(4)成熟阶段: 枢纽经济循环累积效应持续深化。枢纽经济初具规模后,随着实体枢纽规模越来越大,辐射空间由站区经济到城市经济再到区域经济过渡。枢纽地区依靠生产要素汇集与扩散,时空配置功能得到极大提升。“技术创新—业态更替—模式升级—产业发展”的系统效应使枢纽经济体系处于一种动态均衡状态,并具有循环累积的路径依赖效应,不断为新一轮系统升级做好准备。同时,政府对枢纽进行改造、升级和扩充,打造更多综合枢纽,促使枢纽经济规模化螺旋式上升。在此推力下,枢纽经济的综合发展效应凸显并不断深化。

3 枢纽经济演化升级实例分析:以上海虹桥枢纽为例

上海虹桥综合枢纽集民用航空、高速铁路、城际铁路、长途客运、地铁、地面公交、出租汽车等多种交通方式于一体,是目前世界上最大的综合交通枢纽之一,在国家交通运输体系中占有极其重要的位置。就枢纽形成来看,虹桥综合交通枢纽的形成发展经历了机场单枢纽、“机场+高速铁路”综合枢纽2个阶段。以枢纽经济演化阶段的角度来观察,虹桥枢纽经济的时变特征可分为机场单枢纽运行(2010年以前)、综合枢纽形成及枢纽产业出现(2010—2013年)、枢纽经济初步运行(2013—2016年)、枢纽经济深化发展(2016年至今)等阶段。

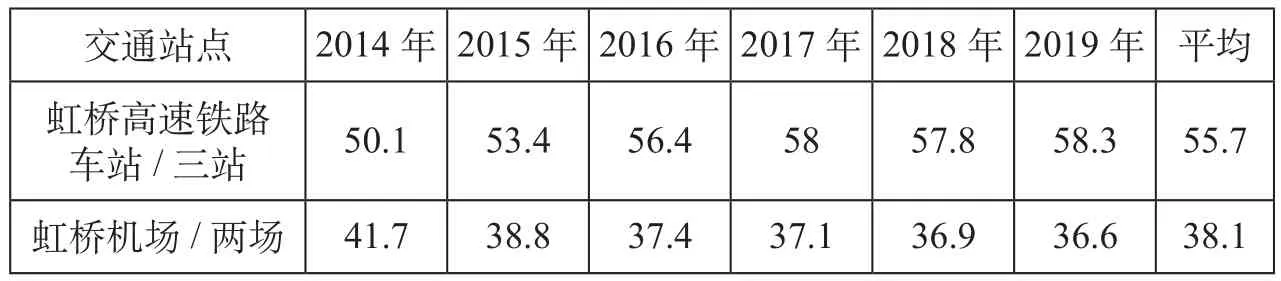

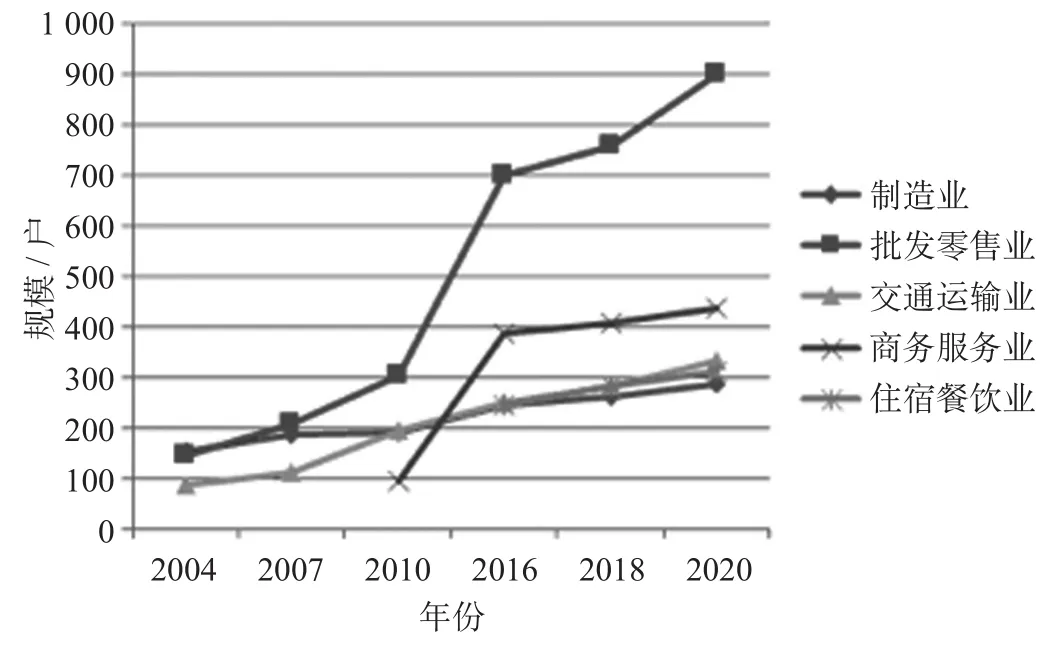

2004年虹桥临空经济区成立,但受制于交通条件,产业多集中于机场两侧,辐射范围有限。2007年,上海市政府开始规划包括机场和高速铁路车站在内的综合交通枢纽,虹桥经济区进入快速扩张期。2010年虹桥高速铁路车站通车,虹桥综合交通枢纽投入运营,同时,上海地铁2号线、10号线、17号线交汇于此,旅客周转量大幅提高,产生极大的辐射效应,虹桥经济区也由早期的临空经济区过渡为中央商务区。2013年虹桥商务区产业呈多元化发展,由临空产业、高速铁路产业向综合枢纽产业升级。之后,虹桥枢纽进入运行强化和完善期,在长三角地区发挥着交通中枢作用。虹桥枢纽客运量在上海市“两场三站”客运格局中所占比重如表1所示。目前虹桥枢纽日客流量达115万人次以上,是全国最大的综合交通枢纽之一,在上海市运输格局中具有重要且独特地位。虹桥综合枢纽代表性产业规模和结构变迁如图3所示。强大的客运能力带动生产要素快速聚集,产业规模和种类增长迅速。受综合枢纽运行影响,虹桥商务区辐射范围开始扩张,不断涌现出更多的基础设施和配套服务。“航空+高速铁路”式综合枢纽带动临空制造业、运输业、批发零售业、商务服务业等现代服务业和高端产业不断发展壮大,图3显示了无论是以制造业为代表的第二产业还是以商务服务、交通运输等为代表的第三产业,其规模和数量均呈稳步上升态势。在产业实现集聚同时,商业地产项目的大量入驻形成新的商务功能聚集体,并融入到枢纽地区城市功能网络中。城市功能聚集体的大量出现优化了虹桥商务区的圈层化结构和网格式分布,进一步拓展了产业和生活空间。

表1 虹桥枢纽客运量在上海市“两场三站”客运格局中所占比重 %Tab.1 Proportion of passenger capacity at the Hongqiao hub in the passenger transport pattern of “Two Airports and Three Stations” in Shanghai

图3 虹桥综合枢纽代表性产业规模和结构变迁Fig.3 Representative industrial scale and structural change of the Hongqiao comprehensive hub

在虹桥综合交通枢纽演化过程中,政府因势利导,借助交通枢纽打造经济增长极和城市功能区。2010年后,上海市政府加大虹桥商务区的规划建设力度,强化政策供给,如相继制定实施了《虹桥商务区公交配套三年行动计划》《上海虹桥商务区开发建设指挥部推进“智慧虹桥”建设行动计划》《虹桥商务区核心区外围整治改造三年行动计划》等系列发展规划,助推虹桥商务区高质量发展。2021年2月,国家发展和改革委员会印发《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》,以建设一流国际化中央商务区为目标,将虹桥商务区打造成国际开放枢纽和全球高端资源要素配置新高地。

虹桥商务区作为以交通枢纽为核心的现代服务业集聚区,是集商务旅行、市内通勤一体化的大交通平台,既是发展枢纽经济的主要载体和平台,也是枢纽经济发展的产物。受综合枢纽规划落实的刺激,虹桥商务区辐射范围开始扩张,不断涌现出更多的基础设施和配套服务,促使原有商业综合体扩大规模,提升功能和品质,进一步衍生出新的商业模式和形态。自2004年起,经过10多年的发展,虹桥商务圈逐渐廓分为内、中、外3个圈层,内圈层主要发展传统服务业、中圈层主要发展现代服务业、外圈层主要发展运输业和制造业。在枢纽经济演替机制作用下,虹桥地区产业空间布局由内到外不断扩散。随着国家会展中心、商务区核心区、主功能区及拓展区开发,虹桥商务区进一步形成了包括核心区、机场片区、南虹桥、北虹桥、西虹桥、东虹桥在内的六片多组团格局。国际会展中心的建成使用带动了会展上下游企业的入驻,形成会展功能聚合体。商业地产项目的大量入驻形成新的商务功能聚集体,并融入到枢纽地区城市功能网络中。城市功能聚集体的大量出现优化了虹桥商务区的圈层化结构和网格式分布,拓展了产业和生活空间。

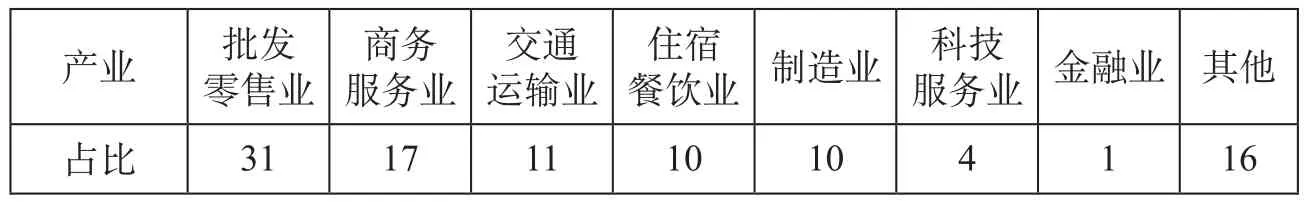

政府规划、枢纽扩张和产业发展之间的良性互动极大推动了虹桥枢纽经济的发展。截至2020年底,虹桥商务核心区入驻企业超过3 000家,呈现多元化、新业态加速集聚特征。虹桥商务区产业结构和比重如表2所示。2020年,虹桥商务区GDP达到1 200亿元左右,占上海市经济总量的4%以上[8]。虹桥商务区的发展具有鲜明的触媒效应,不仅带动了松江、嘉定、青浦、金山等周边地域一体化发展步伐,也加速了长三角地区区域一体化发展进程,其辐射路径沿着“虹桥周边—上海市—长三角”演进,成为长三角一体化的“桥头堡”。

表2 虹桥商务区产业结构和比重 %Tab.2 Industrial structure and proportion of the Hongqiao central business district

4 基于综合交通运输的枢纽经济发展对策分析

近年来,我国综合交通运输发展有目共睹,枢纽经济建设取得显著成效。但当前我国枢纽经济总体发展程度仍然不高,综合交通运输体系无论在硬件即发展规模和一体化综合枢纽建设上,还是在软件即一体化系统和体制机制上仍有改善空间。因此,在构建“双循环”发展格局背景下,必须多措融合推动枢纽经济全面深入和高端化发展。针对我国当前枢纽经济发展实际,应从以下方面入手,着力破解枢纽经济发展桎梏。

(1)强化综合交通运输及枢纽经济顶层规划设计。加快形成符合交通强国战略要求、推动综合交通运输高质量发展的规划标准、绩效评价、指标体系等,推动航空货运、高铁快运等新型物流业态的快速发展。目前需要进一步完善综合交通运输体系的圈层结构,提升组合效率,打造更多的综合交通枢纽。同时,以综合交通枢纽建设为核心打造枢纽经济战略支点,充分调动并协同激活枢纽经济发展的各类资源。应从国家层面出台枢纽经济通盘规划,同时需要与区域发展、交通运输、产业规划等国家和地区相关战略衔接,发挥政策叠加优势。

(2)以综合交通枢纽建设为抓手,搭建枢纽经济运行平台。枢纽经济是以各类枢纽为载体,通过其聚疏要素资源演化而来的经济业态。现阶段,单一运输向综合交通运输的过渡趋势日益突出,交通枢纽的综合性特征愈加明显。需要制定差异化的枢纽经济发展战略,推动单一枢纽到综合枢纽、区域枢纽到国际枢纽的升级演进。加快综合交通运输通道建设,以快速交通串联各种枢纽口岸,发挥口岸组合优势,促进多港融合,形成互为支撑的枢纽体系。

(3)以综合交通枢纽提升城市能级,推动枢纽经济与城市协同发展。枢纽经济一般依托区域中心城市发展,是现代城市发展的“硬核”,城市发展则是枢纽经济的重要依托和有效推力。综合交通运输体系的完善是一个地区和城市打造增长极的有效推力。加强枢纽城市建设不仅要重视与外部的综合交通联系,同时要将重心“内部化”,将轨道交通作为串联城市枢纽节点的纽带,以TOD模式促使城市整体开发与片区局部开发,推进城市经济转型发展。围绕轨道交通形成城市内部诸多枢纽节点,引致“枢纽+社区+产业”模式。这些模式创新对统筹协调枢纽建设和城镇空间布局以及枢纽功能区之间、城市与枢纽功能区之间的关系具有重要的功能和价值。

(4)推进枢纽产业深度融合发展。在综合交通运输发展中,枢纽地区产生的枢纽偏好型产业是发展枢纽经济的基础和“内核”,完整的枢纽经济体系离不开相关产业的集聚和深度融合。必须打破枢纽产业发展中“集而不群”的割裂现象,扭转“重流通、轻制造”的产业发展固见,深化现代物流业和先进制造业有机融合与协同联动,利用综合交通枢纽的集聚辐射优势,在盘活产业存量的同时注入增量,推动枢纽产业整体降本增效和转型升级。