抗甲状腺功能亢进药物致粒细胞缺乏症一例

2021-08-19杨哲普杨雁何文涛

杨哲普 杨雁 何文涛

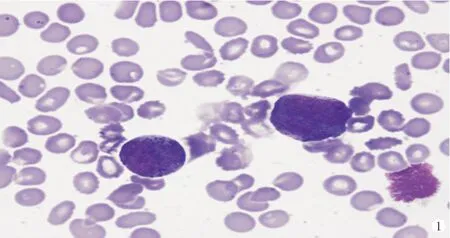

患者,女,53岁,因“怕热、多汗、消瘦1月,发热1天”于2018年6月入院。患者入院前1个月无明显诱因开始出现怕热、多汗、消瘦,伴多食、心悸,无多尿、多饮,无发热、胸闷、气促,于当地医院查游离三碘甲腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)增高,促甲状腺激素(TSH)降低,促甲状腺素受体抗体(TRAb)增高,诊断为甲状腺功能亢进症(简称甲亢),服用抗甲状腺功能亢进药物(ATDs)甲巯咪唑(10 mg每天3次)2周后,患者出现全身皮疹,伴瘙痒,遂于当地医院行抗过敏治疗,并继续服用甲巯咪唑(10 mg每天3次)。1天前患者出现高热,体温最高达40℃,伴乏力、咽痛,无咳嗽、腹痛、腹泻,于当地医院查甲状腺功能示:TSH<0.02 μIU/ml(0.27~4.20 μIU/ml,括号内为正常参考值范围,以下相同),FT41.06 ng/dl(0.50~0.90 ng/dl),FT32.82 pg/ml(1.80~2.50 pg/ml),TRAb 8.90 IU/L(<1.75 IU/L)。查血常规示:WBC计数1.03×109/L(3.50~9.50×109/L),中性粒细胞计数0.21×109/L(1.80~6.30×109/L)。由于患者病情较重,遂转至华中科技大学同济医学院附属同济医院内分泌科进一步诊治。入院体格检查:T 39.6 ℃,P 116次/分,R 20次/分,Bp 127/85 mmHg,神志清楚,精神萎靡,体型消瘦、甲亢面容、皮肤潮湿多汗,皮肤黏膜无出血点,右侧扁桃体Ⅱ°肿大,未见脓苔,甲状腺Ⅰ°肿大,质软,无压痛,未触及结节,甲状腺区未及血管杂音及震颤,心、肺、腹检查无异常,双下肢无水肿,神经系统检查未见阳性体征。辅助检查:血常规:WBC计数0.36×109/L,中性粒细胞计数为0,淋巴细胞计数0.31×109/L(1.10~3.20×109/L);骨髓穿刺细胞学检查结果示:三系增生重度减低骨髓象(图1);降钙素原1.81 ng/ml(<0.046 ng/ml),超敏C反应蛋白151.5 mg/L(<10 mg/L),提示存在感染和炎症可能;HBV、梅毒、HCV、HIV抗体均阴性;血培养+药物敏感性试验(需氧菌+厌氧菌)、尿培养+药敏感试验(细菌+真菌)提示无菌生长;咽拭子:革兰阴性杆菌阳性。免疫相关指标未见明显异常。心脏超声、肝胆脾胰超声及肺部CT平扫检查均未见异常;甲状腺超声检查示:甲状腺实质回声不均,血流较丰富,双侧颈部淋巴结增多(部分肿大,右侧显著)。甲状腺核素扫描结果示:甲状腺双叶肿大,摄锝功能增强。甲状腺摄碘测定结果示:2 h摄碘率39.1%,24 h摄碘率52.4%,提示摄碘率增高。基因测序检测结果显示,患者携带HLA-B*38∶02易感基因。入院诊断:1.粒细胞缺乏症;2.甲亢Graves病(GD)。患者停用ATDs,严密消毒隔离、预防感染,静脉滴注抗生素抗感染治疗(入院第1~17天静脉滴注美罗培南0.5 g每8 h 1次,入院第1~10天替考拉宁200 mg每天1次静脉滴注,入院第8~16天伏立康唑200 mg每天2次静脉滴注,入院第18天至出院注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠2 g每12 h 1次静脉滴注);皮下注射粒细胞集落刺激因子(G-CSF,入院第1~5天300 μg每天1次皮下注射,入院第6~11天300 μg每天2次皮下注射,入院第12天至出院300 μg每2天1次皮下注射);同时予以营养支持、加强口腔、皮肤护理等对症支持治疗。患者中性粒细胞计数于第9天开始回升,第14天体温明显下降,入院第21天复查WBC计数3.27×109/L,中性粒细胞计数1.09×109/L,体温恢复至正常,遂行同位素碘131放射治疗,入院第22天患者病情好转,体温正常,要求出院,嘱其院外继续升白细胞治疗,定期随访。出院后患者于当地医院复查甲状腺功能和血常规均正常。

图1 患者骨髓细胞学穿刺检查结果(瑞氏染色,×100)

讨 论

甲亢是指甲状腺腺体本身产生甲状腺激素过多而产生的甲状腺毒症,发病率高达1%,ATDs、同位素碘131放射治疗和手术治疗是其较常见的治疗方法。ATDs是治疗甲亢的基础,其不良反应多表现为皮疹、皮肤瘙痒,其他少见表现包括粒细胞缺乏症、中毒性肝病、抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)阳性的小血管炎、关节病、狼疮综合症等[1-2]。虽然ATDs致粒细胞缺乏症(TIA)少见,但一旦发生,严重者可危及生命[3]。其发生机制与细胞直接毒性及间接免疫介导的细胞毒性有关,高热和咽痛是最常见的临床症状。该病一旦确诊,应立即停用ATDs,使用广谱抗生素抗感染、G-CSF升白细胞治疗,待病情稳定后行同位素碘131放射治疗或手术治疗甲亢。

成人外周血中性粒细胞绝对数<2.0×109/L为中性粒细胞减少,中性粒细胞绝对数<0.5×109/L为粒细胞缺乏症[4]。TIA是甲亢治疗过程中的严重并发症,发病率为0.2%~0.5%,多发生于青中年,女性多于男性,典型表现为发热、咽痛,感染部位常为口腔、胃肠道、皮肤及会阴、呼吸道等,重度感染者可危及生命。TIA的发病机制目前尚不明确,可能与以下原因有关:(1)ATDs可通过提高细胞色素还原酶(P450)及髓过氧化物酶(MPO)的氧化活性,产生大量氧自由基,直接或通过释放大量炎症因子间接促进粒细胞凋亡;(2)药物作为半抗原刺激中性粒细胞,胞浆中的α-颗粒释放特定抗原,刺激机体产生大量ANCA,诱导细胞凋亡,同时ANCA直接作用于骨髓祖细胞,激活补体系统,导致粒细胞合成障碍[5-6]。文献报道,TIA常出现在治疗初期3个月内,发病时间长短与疾病的病理机制密切相关,免疫反应能更迅速地破坏中性粒细胞[7]。本例患者服用ATDs后1个月出现TIA,可能与免疫反应破坏中性粒细胞有关。

粒细胞缺乏症一旦确诊,应立即停用ATDs,严格隔离治疗,加强高危部位护理,预防继发感染。粒细胞缺乏症患者并发感染时具有发展迅速、病情危重等特点。当患者体温超过38.5 ℃时,应积极寻找血、尿、咽部病原微生物感染证据,遵循“广谱、高效、足量”的原则,使用覆盖球菌、杆菌和各类耐药菌等抗生素,待病情好转后适时降阶梯巩固治疗。经验性抗感染治疗5天后,在持续发热的粒细胞缺乏症患者中经验性使用抗真菌药物已成共识。G-CSF能特异性作用于造血祖细胞,诱导其分化成熟,同时增强中性粒细胞的作用,推荐常规使用剂量为2~5 μg/kg,若疗效不佳可考虑增加剂量至10 μg/kg[8]。骨髓穿刺检查有助于治疗方案的选择和指导预后,若结果显示为粒细胞成熟障碍则恢复时间短,预后较好;若为粒细胞生成障碍则恢复时间长,对G-CSF治疗的反应较差,预后较差[9-10]。本例患者入院时中性粒细胞计数为0,骨髓穿刺检查结果提示三系重度减低骨髓象,经联合使用抗生素、G-CSF 300 μg每日1次皮下注射连续5天后,患者中性粒细胞计数无明显升高[(0~0.01)×109/L],考虑患者病情较重,G-CSF加量至300 μg每天2次连续6天后,患者中性粒细胞计数上升至2.25×109/L。经基因测序发现,患者为易感基因HLA-B*38∶02携带者,考虑该基因阳性患者常存在交叉过敏现象,改为口服另一种ATDs存在一定风险,故待病情平稳后行同位素碘131放射治疗。

在人类基因组中,人类白细胞抗原(HLA)基因型多态性在人类免疫系统中发挥重要作用,多项研究证明易感基因与TIA有关[11-15]。Chen等[11]在中国台湾人群中发现HLA-B*38∶02和HLA-DRB1*08∶03为TIA易感基因。59.52%的粒细胞缺乏症患者携带HLA-B*38∶02易感基因;52.38%的粒细胞缺乏症患者携带HLA-DRB1*08∶03易感基因。Cheung等[12]在中国香港人群中发现HLA-B*38∶02∶01与卡咪唑(CMZ)/甲基咪唑(MMI)引起的粒细胞缺乏症相关,但与丙硫氧嘧啶(PTU)无关。HLA-B*38∶02∶01是CMZ/MMI导致粒细胞缺乏症的易感基因。在瑞典,Hallberg等[13]研究发现HLA-B*27∶05和位于6号染色体上单核苷酸多态性变异(rs652888、rs199564443、rs1071816)与欧洲白种人TIA的发生有关。He等[14]通过对我国北方地区的29例TIA患者和140例GD患者进行研究证实HLA-B*27∶05、HLA-B*38∶02、HLA-DRB1*08*03与TIA有关。其中所有携带HLAB*27∶05等位基因的受试者均为粒细胞缺乏症患者。携带HLA-B*38∶02的患者病情更重,提示易感基因检测有助于预测TIA的严重程度。最近一项纳入142例TIA患者、1 529例ATDs耐受患者和5 945例健康对照者的Meta分析结果显示,HLA-B*27∶05(OR=10.90,95%CI0.75~159.99),HLA-B*38∶02(OR=19.85,95%CI7.94~49.58)和HLA-DRB1*08∶03(OR=5.29,95%CI3.44~8.14)与TIA有关。校正PTU的影响后发现,HLA-B*27∶05和HLA-B*38∶02导致TIA风险增加(分别为OR=20.61,95%CI5.21~81.58;OR=40.59,95%CI13.24~124.47)[15]。亚洲人群中,8.4%的GD患者携带HLA-DRB1*08∶03,3.3%的GD患者携带HLA-B*38∶02;普通人群中,8.6%携带HLA-DRB1*08∶03,3.3%携带HLA-B*38∶02[16]。HLA-B*38∶02和HLA-DRB1*08∶03在亚洲人中较常见(等位基因频率为3.6%和4.8%),但在白人中很少见(等位基因频率0.2%和0.4%)。HLA-B*27∶05在汉族人群中少见(等位基因频率为0.5%),但在欧洲人群中较常见(等位基因频率为7.8%)[17]。我国不同地区HLA等位基因频率同样存在差异性:HLA-B*27∶05的等位基因频率在香港地区为0,在台湾地区(0.1%~0.3%)极少见,但在江苏(1.2%)和云南汉族人群(1.5%)中相对常见;而我国南部地区HLA-B*38∶02等位基因频率为4%~7%,在北部地区其频率为1.9%~2.7%[18]。

本例患者完善HLA-B*38∶02和HLA-DRB1*08∶03基因学检测,证实为HLA-B*38∶02易感基因携带者。Simmonds等[19]发现HLA-C*07和HLA-8*08与GD有关,但HLA-B*38∶02与GD的关系尚无文献报道。PTU和CMZ/MMI诱导粒细胞缺乏症的易感基因不同,因此,PTU可作为CMZ/MMI诱导粒细胞缺乏症的GD患者的替代治疗[20]。但由于ATDs之间存在交叉过敏现象,且目前缺乏TIA患者服用PTU治疗GD的临床数据,结合本例患者意愿,最终选择同位素碘131放射治疗。

综上所述,TIA虽发生率较低,但致死率较高。目前易感基因检测处于临床研究阶段,普遍进行基因学检测是否具有良好的卫生-经济学效应有待进一步探讨,但临床上HLA-B*38∶02等相关易感基因检测对于鉴别ATDs导致的粒细胞缺乏症及其临床预后判断有一定意义。