岐黄针治疗肩关节周围炎的临床疗效观察

2021-08-13陈诗雅钟丽娟何传雄

陈诗雅 钟丽娟 何传雄

(北海市第二人民医院,广西北海市 536000)

肩关节周围炎是临床常见病、多发病,是一种自限性疾病。但该病因疼痛剧烈、恢复过程漫长,很多患者都难以坚持,常遗留不同程度的肩关节功能障碍,且易反复发作,严重影响患者生活质量。对该病的常规治疗主要有药物治疗、物理治疗。口服药物、局部注射激素类药物或局部麻醉等虽能快速缓解疼痛,但易反复,且需长时间服药。而持续使用药物会造成不同程度的机体损害[1-2],远期疗效并不明显。物理治疗、体外冲击波治疗[3]存在治疗成本高、治疗过程中患者经受痛楚大等问题。而老年患者长期使用电疗法易使软组织弹性降低、不利于功能恢复。“岐黄针疗法”[4]是广州中医药大学第一附属医院陈振虎教授从经筋理论出发,结合经筋病的发病特点,通过刺激十二经筋在关节、骨骼附着点周围的穴位,将《黄帝内经·灵枢·官针》五刺法中的“合谷刺”“输刺”法用于治疗经筋病症的一种疗法。笔者运用岐黄针治疗肩关节周围炎,发现能有效缓解关节疼痛、明显改善关节活动功能,且疗程较短,值得临床推广。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年12月至2020年12月在我院中医科门诊及住院部确诊为肩关节周围炎的患者60例,均为单侧肩关节周围炎,通过随机数字表法将患者分为岐黄针组(30例)和普通针刺组(30例)。岐黄针组男12例、女18例;年龄43~67(55.3±2.8)岁;病程20天~3个月,平均病程(1.87±0.25)个月。普通针刺组男15例、女15例;年龄41~68(54.2±1.6)岁;病程18天~3个月,平均病程(1.78±0.36)个月。两组性别、年龄及病程差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:符合《中医病证诊断疗效标准》[5]中肩关节周围炎的诊断标准,且均为病理性、单侧患肩,能坚持完成全部疗程,并按要求配合随访。排除标准:(1)由肩部骨折、钙化性冈上肌腱炎、类风湿性疾病等导致的肩关节周围炎;(2)肩部急性损伤、感染性炎症;(3)患有严重内科疾病或精神疾病;(4)依从性差或不配合治疗、失访;(5)有晕针病史。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.3 方法

1.3.1 岐黄针组 材料:岐黄针针具(专利号:ZL201520271867.0),规格为0.5 mm×0.3 mm×45 mm。操作方法:嘱患者取仰卧位,暴露患肩,确定肩髎、肩前及肩髃三个穴位,做好标记。用碘伏常规消毒术区,铺无菌孔巾,针身与皮肤及肱骨纵轴垂直,押手的拇指和食指置于进针部位两侧,迅速透皮进针。透皮后皮下缓慢进针,先用“输刺”深刺至骨,患者自觉进针部位有明显酸胀感后,再结合《金针赋》中飞经走穴四法的青龙摆尾手法,将针退至皮下,再沿纵轴上下各旁开30°行“合谷刺”。同理,待针刺部位酸胀感明显后,通过青龙摆尾手法轻摇针柄,将针退至皮下,出针后需按揉挤压针口1 min,同时将瘀血挤出,最后用75% 酒精消毒针眼。隔1日行岐黄针治疗1次,3次为1疗程,如星期一、三、五针刺,星期二、四、六进行疗效评估,治疗期间嘱患者每日做2~3次患肢“爬墙”活动。

1.3.2 普通针刺组 根据《针灸治疗学》[6]中肩关节周围炎的治疗方案:(1)主穴。肩髃、肩贞、阿是、阳陵泉、中平。(2)配穴。太阴经证加尺泽、阴陵泉;阳明、少阳经证加手三里、外关;太阳经证加后溪、昆仑;痛在阳明、太阳经加条口透承山。(3)针刺手法。常规用75% 酒精消毒后,选用华佗牌0.25 mm×40 mm一次性针灸针,常规直刺上述穴位,得气后留针30 min,每10 min行针1次,针刺间隔时间、治疗次数、患肩功能锻炼及疗效评估时间同岐黄针组。

1.4 评价标准 (1)临床疗效评判标准参照《中医病证诊断疗效标准》[5]:①临床痊愈。症状完全消失,肩关节活动范围正常,评分≥90分。②显效。肩关节疼痛基本消失,仅活动时轻度酸痛,肩关节活动范围接近正常,评分为70~89 分。③有效。肩关节疼痛减轻,肩关节活动范围改善,日常工作、生活不受影响或影响不大,评分为46~69分。④无效。治疗后症状无改善,评分≤45分。有效率=(临床痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。优良率=(临床痊愈+显效)例数/总例数×100%。(2)疗效量化标准。①肩关节功能评价标准采取Constant-Murley 肩关节功能评分量表[5]对患者治疗前后的肩关节功能进行评价。②采用VAS评分法,对患者治疗前后进行肩部疼痛量化评价。

1.5 统计学处理 采用 SPSS 17.0统计学软件对两组患者的资料进行量化、分析及处理,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内治疗前后数据的比较采用配对资料的t检验;计数资料用例数(n)和百分率(%)表示,组间比较采用两独立样本率的χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

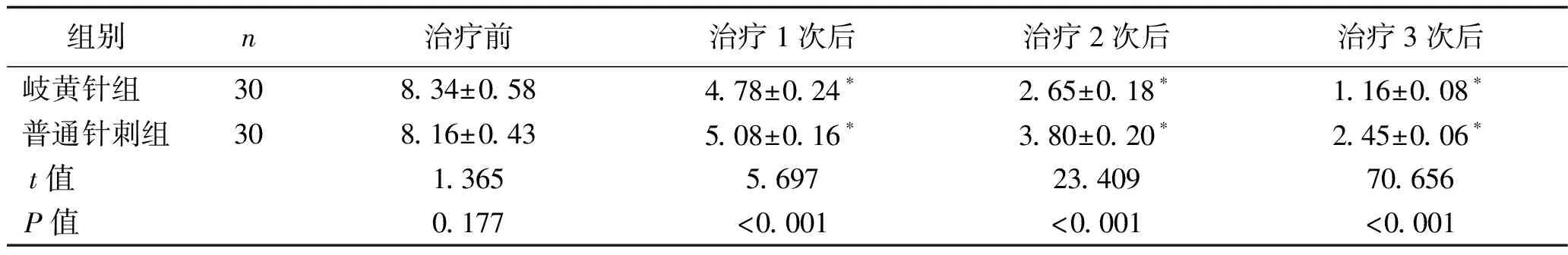

2.1 治疗前后肩部VAS评分比较 治疗前,两组患者肩部VAS评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1次、2次、3次后,两组患者的肩部VAS评分均低于治疗前,且岐黄针组评分均明显低于普通针刺组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后肩部VAS评分比较 (x±s,分)

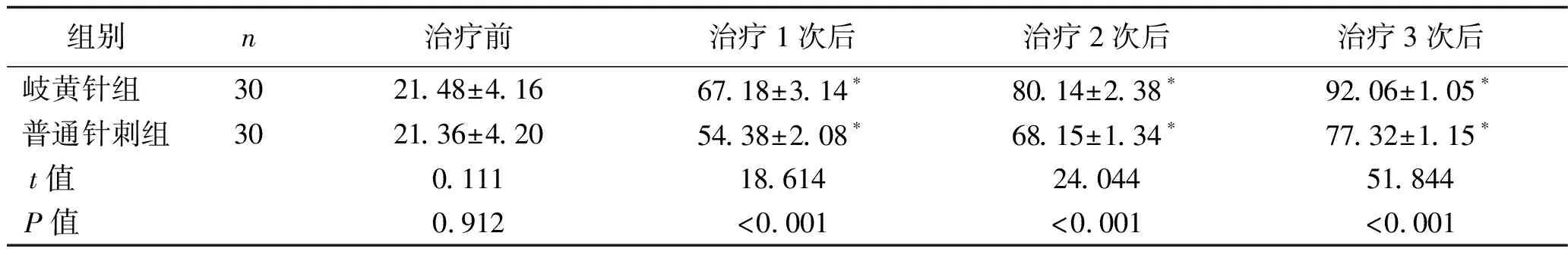

2.2 治疗前后Constant-Murley肩关节功能评分比较 治疗前,两组患者Constant-Murley肩关节功能评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1次、2次、3次后,两组患者的Constant-Murley肩关节功能评分均高于治疗前,且岐黄针组评分均高于普通针刺组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表 2。

表2 两组患者治疗前后Constant-Murley肩关节功能评分比较 (x±s,分)

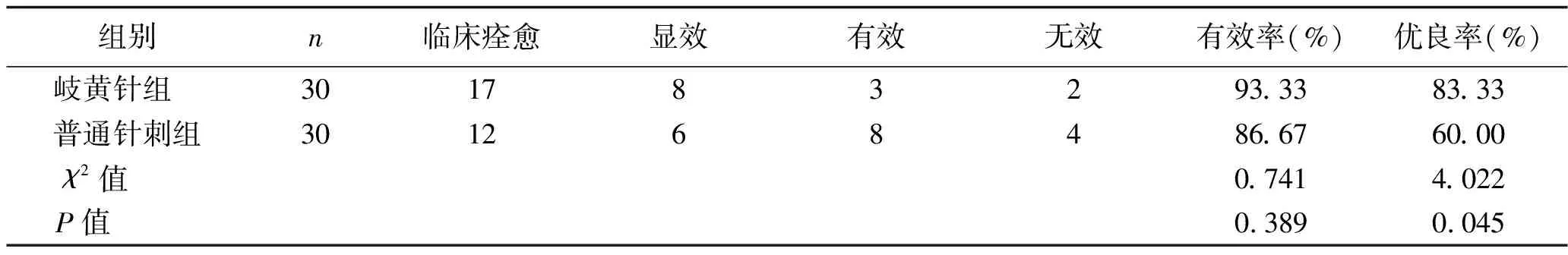

2.3 临床疗效比较 两组患者有效率差异无统计学意义(P>0.05)。岐黄针组优良率高于普通针刺组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

表3 两组患者临床疗效比较 (n)

2.4 不良反应 在治疗的过程中,岐黄针组及普通针刺组各有1例患者自觉针刺部位酸胀疼痛明显,并出现面色苍白、头晕、恶心呕吐等不适,考虑为晕针,遂中断治疗。

3 讨 论

《黄帝内经·素问·痿论》[7]87-88记载:“宗筋主束骨而利机关也。”十二经筋是十二经脉之气结、聚、散、络于筋肉关节的体系。肩关节周围炎以肩周疼痛、关节活动功能障碍为主要特征,病变范围涉及肩关节周围肌肉、韧带、滑囊、关节囊等软组织,故肩关节周围炎应属于中医学“经筋病变”范畴。《黄帝内经·灵枢经·卫气失常》[8]116-117曰:“筋部无阴无阳,无左无右,候病所在”。杨上善[9]对此解释是:“言筋,但以筋之所痛之处,即为孔穴,不必要依诸输也。以筋为阴阳气之所资,中无有空,不得通于阴阳之气上下往来,然邪入腠袭筋为病,不能移输,遂以病居痛处为输。”故“在筋守筋”自然成为痛症最基本的治疗原则。《黄帝内经·灵枢经·刺节真邪》[8]146-151载:“一经上实下虚而不通者,此必有横络盛加于大经,令之不通,视而写之,此所谓解结也。”“横络盛加”即软组织急、慢性损伤后未得到及时有效的治疗,局部炎症刺激形成的组织粘连、挛缩和代谢障碍等病理改变,使筋结形成,经脉气血不通[10]。故对于经筋病变的治疗强调“以知为用,以痛为腧”,治疗上以解结、通调气血为主,这也是岐黄针疗法用穴少的一个原因。

《黄帝内经·灵枢经·九针十二原》[8]1-4曰:“节之交,三百六十五会,……所言节者,神气之所游出入也,非皮肉筋骨也。”《黄帝内经·素问·五脏生成》[7]20-22云:“人有大谷十二分,小溪三百五十四名,少十二俞,此皆卫气之所留止,邪气之所客也,针石缘而去之。”可知腧穴是脏腑经络气血输注出入的特殊部位,是观察经络气血变化的窗口,通过针刺通调气血的运行,以达到治疗疾病的目的。《黄帝内经·灵枢经·官针》[11]记载:“凡刺有五,以应五藏。……合谷刺者,左右鸡足,针于分肉之间,以取肌痹,此脾之应也。输刺者,直入直出,深内之至骨,以取骨痹,此肾之应也。”注重五脏之气外合五体,所以针刺方法、方向、深度都很重要,针刺治疗不同组织结构的病变需要相应的刺法与之相匹配,针至病所是保证临床疗效的重要条件。

《黄帝内经·灵枢经·官针》[8]22-24有云:“九针之宜,各有所为,长短大小,各有所施。”由此可知,针具的临床功用、疗效与其大小、形态密切相关。本研究发现,普通针刺和岐黄针均能有效缓解肩关节周围炎疼痛,使肩关节功能得到明显改善,但岐黄针能更快、更好地缓解疼痛,更理想地恢复患肩功能,考虑原因主要有以下几个方面:(1)岐黄针针具针尖部呈圆弧形三刃刀面,针体较粗、针身坚硬。针尖圆而不钝,利而不锐,可迅速透皮,减轻针刺疼痛;针身较粗,可加大穴位刺激量,有利于得气,当刺法操作需作用于穴位深层时,较细针更加容易操作;圆弧状三刃刀面,有利于钝性剥离病变的软组织,使其得到有效的减压,加上血管平滑肌的弹性作用,能有效规避血管损伤[12-13]。(2)研究表明针刺能够提高人的痛阈,而选择粗针针刺的镇痛疗效明显比细针针刺的镇痛疗效佳[14]。(3)所采取的“合谷刺”及“输刺”手法,极大地顺应了肌纤维走向,对肌肉损伤小,真正实现“治分肉间气滞,不伤肌肉”的效果。(4)针具粗在加大刺激量的同时,更有利于手下感觉的传导,使操作者能更加清楚地感受到施术部位的结构层次,从而达到针至病所的目的。(5)强有力的刺激有利于各个组织的规则运动,这种运动非同向性,具有广泛松解软组织的作用,有利于关节功能恢复[15],加上腧穴作用,通调气血,所以临床效果更好。

综上所述,岐黄针疗法安全、有效、疗程短,具有取穴精简、无须留针、得气即止的特点,真正体现了“刺之要,气至而有效”的针灸治疗效果。因针具的特点,其在行针上不具有特异性,具备良好的临床可操作性和疗效的可复制性。