专项止血护理对颅内动脉瘤介入栓塞术患者术后血管并发症的影响

2021-08-06张会荣

张会荣

聊城市第三人民医院神经五科 252000

颅内动脉瘤是临床常见的一种脑血管疾病,主要表现为颅内部分动脉异常囊性膨出。咳嗽、情绪激动、用力排便、剧烈运动等可导致颅内动脉瘤出现破裂,从而造成蛛网膜下腔出血,对患者的生命安全具有严重威胁〔1〕。临床对于颅内动脉瘤一般给予介入栓塞术治疗,疗效显著,且具有安全可靠、损伤小、恢复快、微创性等优点。但经大量实践证实〔2〕,由于颅内动脉瘤较为复杂,介入治疗的要求较高,术后血管并发症的发生率较高,患者恢复效果不佳。因此,如何降低术后患者的血管并发症发生率,减少肢体功能障碍,提高生活质量,是临床需要解决的重要问题。既往对于行介入栓塞术的颅内动脉瘤患者,临床多通过常规护理干预,但干预效果不佳,患者血管并发症发生率依然居高不下〔3-4〕。专项止血护理是一种新型的干预手段,通过针对性的止血护理,以减少出血情况,促进患者恢复。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年2月至2019年2月聊城市第三人民医院行颅内动脉瘤介入栓塞术的患者98例。纳入标准:①所有患者均符合颅内动脉瘤诊断标准〔5〕,并经颅脑CT及脑血管造影检查确诊;②对本次研究知情,并签署知情同意书;③均于该院行介入栓塞术;④沟通能力、认知功能正常,临床资料完整。排除标准:①依从性低,无法配合本次研究者;②自身合并有严重免疫性疾病者;③既往有皮肤病史者;④合并有造血系统障碍及严重心肝肾疾病者。将所有患者随机分为两组,观察组49例,男21例,女28例;年龄31~69岁,平均(50.42±3.25)岁;Hunt-Hess Ⅱ级37例,Ⅲ级者12例;瘤体直径2~7 mm,平均(4.76±0.34)mm。对照组49例,男22例,女27例;年龄30~69岁,平均(50.28±3.35)岁;Hunt-Hess Ⅱ级者38例,Ⅲ级者11例;瘤体直径2~8 mm,平均(4.59±0.38)mm。本次研究经过该院伦理委员会批准,两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组给予常规护理,术后监测患者血压、脉搏、呼吸等生命体征,术后第一天指导患者绝对卧床休息,术后第一个月需限制体力活动,定期帮助患者翻身、拍背等,以避免压力性损伤发生,指导患者正常排便,避免剧烈咳嗽、精神刺激,指导患者多饮水,多食用低脂、低盐、易消化的食物,以避免损害肾功能,引发便秘。

观察组在常规护理基础上给予专项止血护理。具体步骤:①预防穿刺点出血:将鞘管拔出后,对穿刺点按压30 min,若无出血情况发生,则可使用1 kg沙袋在穿刺点处压迫6~8 h,接着通过腹带进行加压包扎,告知患者不可做屈伸动作,需绝对卧床24 h,若需大小便、打喷嚏、咳嗽等,要按压住穿刺处。对穿刺处进行严密观察,若出现局部压痛、瘀斑、皮下血肿、渗血等情况,需立即通知医生进行重新包扎。②预防动脉瘤破裂:对患者血压进行严密监测,保持大便通畅,血压稳定,密切监测患者体温,若出现发热,立即进行降温治疗,若患者出现一侧肢体活动障碍、瞳孔大小发生变化、意识水平进行性下降、血压升高、剧烈头痛等情况,要及时进行处理,以避免颅内再出血的发生。③预防脑血管痉挛:脑血管痉挛一般发生于术后7~10 d,需在术中及术后持续输入尼莫地平,维持血压水平,以防止脑血管痉挛的发生。临床护士要对药物效果及不良反应进行密切观察,若患者出现肢体瘫痪、短暂性意识障碍、头痛等情况,要及时进行处理。④预防下肢动脉栓塞:术后对患者是否有感觉障碍、下肢是否有疼痛感、皮肤温度是否正常、皮肤颜色是否正常、穿刺侧足背动脉搏动是否正常等情况进行严密观察,若出现异常需及时向医生说明,进行血管B超检查。若患者已出现下肢动脉血栓,要进行抗凝和溶栓治疗,密切观察是否有出血可能,严禁对患肢进行按摩,以避免栓子脱落等情况发生,从而导致肺栓塞。本次研究所有患者均未发生下肢动脉栓塞。

1.3 观察指标

观察并比较两组患者血管并发症发生情况,采用格拉斯哥预后量表(GOS)评估预后情况以及护理前后采用躯体化症状自评量表(SCL-90)评估心理健康、躯体症状情况。GOS〔6〕共分为5级,分别为:5级:患者恢复良好,基本可正常生活,有轻微缺陷;4级:患者恢复较好,有轻度残疾,可在保护下正常生活;3级:患者日常生活需被照料,头脑清醒,重度残疾;2级:仅有最小反应,植物生存;1级:死亡。SCL-90〔7〕对患者心理、躯体健康程度进行评价,包含行为习惯、饮食睡眠、人际关系、情感、思维以及感觉六个方面,分数越高表示患者心理健康及躯体症状越差。

1.4 统计学分析

2 结果

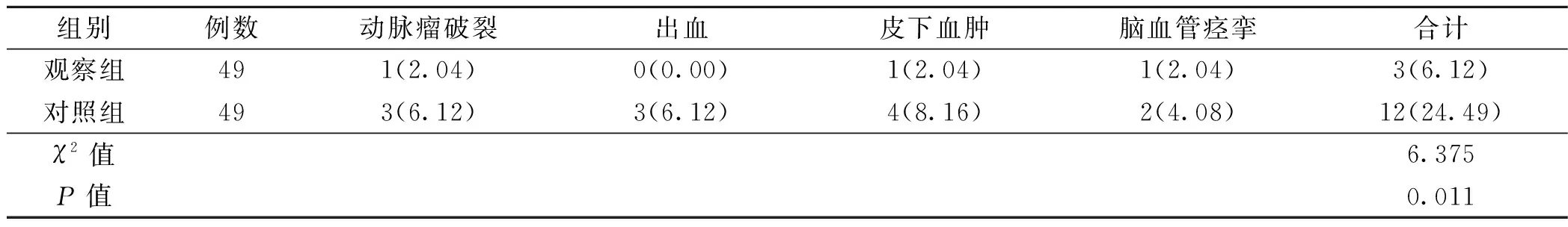

2.1 两组患者护理后并发症发生率比较

观察组患者护理后并发症发生率明显少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者护理后血管并发症比较〔n(%)〕

2.2 两组患者护理前后SCL-90评分比较

两组患者护理前行为习惯、饮食睡眠、人际关系、情感、思维以及感觉评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),护理后,观察组行为习惯、饮食睡眠、人际关系、情感、思维以及感觉评分均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者护理前后SCL-90评分比较(分,

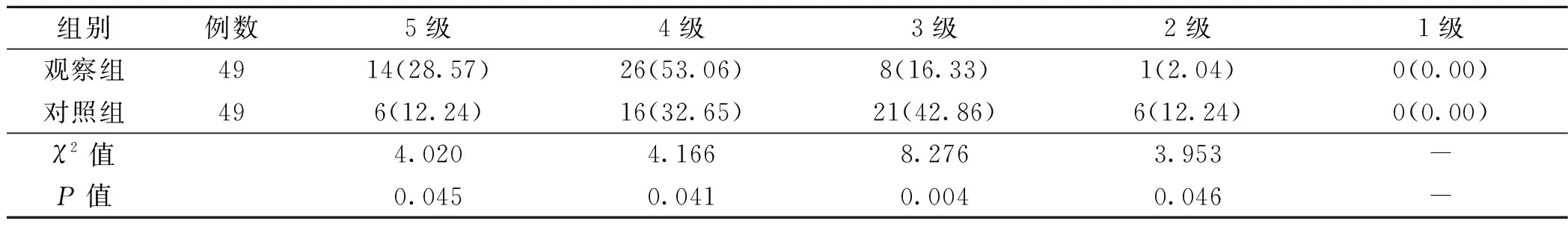

2.3 两组患者护理后GOS评级比较

观察组GOS评级为5级、4级患者的比例明显高于对照组,观察组GOS评级为3级、2级患者的比例明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者护理后GOS评级比较〔n(%)〕

3 讨论

颅内动脉瘤是神经外科常见的一种脑血管疾病,若出现动脉瘤破裂,致残率、致死率极高〔8〕。据报道〔9〕,颅内动脉瘤患者发病时临床表现多为剧烈头痛,严重者会有意识丧失和神经功能障碍等情况发生。有研究表示,首次出现蛛网膜下出血的颅内动脉瘤患者死亡率较高〔10〕。既往临床一般使用介入栓塞术治疗颅内动脉瘤,具有创伤小、适用范围广、安全性高等特点,临床疗效显著,可对患者血流动力学起到积极的改善作用〔11〕。但临床经大量实践证实,介入栓塞术用于颅内动脉瘤的治疗虽具有一定效果,但也面临着动脉瘤再破裂、脑血管痉挛、皮下血肿等并发症的风险,有效改善并预防血管并发症对提高颅内动脉瘤患者治疗效果,改善预后具有积极意义〔12〕。

有研究表示〔13〕,将专项止血护理应用于颅内动脉瘤介入栓塞术患者中,可促进患者恢复,改善血管并发症发生率,提高治疗效果。专项止血护理是一种新型的护理手段,通过针对性的止血护理,以减少出血情况,促进患者恢复。动脉瘤破裂、出血、皮下血肿、脑血管痉挛以及下肢动脉栓塞是颅内动脉瘤患者常见的并发症,专项止血护理通过对术后常见的血管并发症进行深入研究,并找出最佳护理措施进行针对性护理,从而提高护理工作的有效性、精准性,以避免因护理人员的水平不同所造成的护理效果差异及护理盲目性,有效降低因术后血压不稳定、观察不到位、过早活动所造成的血管并发症风险〔14-15〕。本次研究结果表明,专项止血护理可降低颅内动脉瘤介入栓塞术患者术后血管并发症的发生率。SCL-90评分是临床用于评价患者心理健康及躯体症状程度的有效量表〔16〕。本研究证实,专项止血护理可促进患者心理健康及躯体症状程度恢复、专项止血护理对颅内动脉瘤介入栓塞术患者预后具有积极的促进意义。

综上所述,对于颅内动脉瘤介入栓塞术患者实施专项止血护理,可显著降低术后血管并发症发生率,改善患者预后,值得临床推广应用。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突