也论从原始记事到文字发明

——以汉字的产生为基本考察对象

2021-08-06李发,庞苗

李 发,庞 苗

(西南大学 汉语言文献研究所,重庆 400700)

汪宁生一文[1](1-44)自发表以来在学界产生了广泛影响。该文最重要的意义在于发表了大量关于我国一些少数民族保存的和考古发现的原始记事方式。关于少数民族的原始记事,大多是1949年前的情况,有些方法一直保存到20世纪60年代,尤其可贵的是许多材料都源于作者历年调查所得。汪先生在大量介绍了原始民族保存的以及考古发现的物件、符号、图画这三类原始记事之后,讨论了“文字发明”的问题,文中提出了三个观点:文字是由三类记事方法引导出来的,而不是仅仅起源于图画;三类记事方法并行发展、交错存在,从原始记事到文字发明并不是走着一条直线发展的道路;从原始记事到文字发明的漫长过程中,表音字的出现才标志着文字的正式开始。

从总体上说,笔者基本同意汪先生的看法,尤其钦佩文中所列举的详实的原始记事材料,这对于民族人类学、民俗文化学及文字学的研究都极其重要,因此,给笔者颇多启迪。但稍有遗憾的是,作者论述的侧重点与我的预期并不等同,仍有三个问题无法从文中找到答案。第一,这三类记事方法与文字的发明之间到底存在怎样的逻辑关系?第二,原始民族大多都有这三类记事方法,为什么许多民族都没有产生出原始文字,却只在黄河流域的华夏族、两河流域的苏美尔人、尼罗河流域的古埃及人、美洲的印第安人中得以发明?第三,表音字的出现确实已是正式的文字了,但除此之外是否还有别的标志?以下就围绕这几个问题进行讨论,讨论时我们以汉字的产生为主,因为其他文字的创制也与汉字一样有着共同的规律[2]。

一、原始记事方式与文字发明之间的逻辑联系

汪宁生[1](1-44)将原始记事方式分成三类:物件记事、符号记事、图画记事。喻遂生[3](41)则具体化为实物记事、结绳记事、契刻记事、图画记事四类记事手段。汪先生将记事的物件与符号分开,不如喻先生的作法可取。从某种意义上讲,凡是用作记事,无论是物件,还是契刻、结绳或图画,都应该是符号,因为这些用作记事的事物本身就不再代表它自己,而是用来指称其他事物,即使是用某种物品的一部分代表这类物品,那也应看作符号,因为它的所指不再是它本身,而是约定的另一对象。学者们在讨论文字起源时大多涉及这些记事方式,但在介绍这些记事方式时主要采用说明或叙述,并没有分析这些记事方式之间存在的逻辑联系。

如果用类比是很容易看出这些记事方式之间的逻辑联系的。众所周知,货币的产生与发展经历了这样的过程:物物交换>一般等价物交换>金属货币>纸币。原始记事则经历了类似的发展,只不过相对复杂些,其发展过程如图1所示。

图1 从原始记事到文字产生的过程示意图

所谓的“实物记事”实际包含着两个阶段,一是泛物记事,二是象征物记事,与商品交换的初级阶段“物物交换”颇类似。“物物交换”是用自己手里的物品换取别人手里的物品,具体什么物品是不固定的,用有换无即可;“泛物记事”是用手里的物品记录某件事情,具体用什么,初期是不固定的,如西藏察隅地区的僜人用玉米粒颗数代表借出的债务数目[1](3),藏族利用随身佩戴的念珠,其他民族用玉米粒、小树枝、石子等随时可以取用的小物件作为计数工具[1](2)。泛物记事可能是个人记事行为,只需要个人明白;象征物记事已经是社会记事行为,需要发出信息者和接收信息者共同明白,所以用什么物象征什么意义,一定有一个音义联系的渠道。

“一般等价物交换”则固定用某种物品如贝壳、珠宝、金银,与其相对应的是“象征物记事”,如云南红河哈尼族用火烧过的鹅卵石象征银子[1](3),历史上南诏向唐王朝献上绵、当归、朱砂、金等,因为绵表示臣服,当归表示归顺,朱砂表示丹心忠诚,金表示归服之意如金之坚[1](5)。

一般等价物的进一步固定、升级就成了货币,如海贝是一种早期的一般等价物,后来仿天然海贝制作成铜贝币,即蚁鼻钱,俗称鬼脸钱。从目前出土实物来看,最早见到的铜贝币出自商代晚期墓葬,如山西保德县1971年出土有109枚“保德铜贝”[4],蔚为大观。从物物交换到货币的出现是从 “物”到代表“物”的固定一般等价物的转变过程,而与之相类似的记事方式是由“自然实物”记事到 “人工创造物”记事的转变,如用结绳、契刻、图画等符号来表达某种特定的意义。从现有出土情况来看,刻绘符号是非常多的,现在见到最早的刻符是河南贾湖文化遗存中的甲骨刻符,时代约为公元前6500年—公元前5500年[5]。其后有仰韶文化的陶器刻符,如陕西西安半坡、临潼姜寨,其时代大约在公元前4800年—公元前3600年[6](74)。王蕴智[7-8]、喻遂生[3](70-75)对出土实物所见的刻画符号进行了介绍。杨晓能[6](77-134)对中国新石器时代所见刻画符号、图形纹饰进行了详尽评述。关于结绳,中国文献多有保存远古时代的记忆。如《易•系辞》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。”《老子》第八十章:“使民复结绳而用之。”例多不赘引。用图画来记录和传达信息在史前时期是很普遍的现象,以至文字产生以后,这种图画一方面可以记事,另一方面就发展为纯粹的绘画和装饰艺术。总之,契刻、结绳和图画这种表达意义的方式是一种人工符号记事方式,是在自然物记事方式上产生了一种新的变化。自然物记事方式是用实物与概念进行对应,人工符号记事方式将人为创造的事物进一步抽象,让人工符号与概念进行对应。当这种人工符号进一步固定下来,约定俗成,并与语言中的语词产生对应之后,文字也就诞生了。

自然物与概念对应的阶段是第一阶段,人工物与概念对应的阶段是第二阶段,人为创造的抽象符号与语言中的语词对应是第三阶段。这三个阶段蕴含了从具体实物符号到抽象人工符号、从三维符号到二维符号的转变。这种转变就是原始记事与原始文字发展的内在逻辑联系。

还有一点是需要特别指出的,喻遂生[3](42-46)将实物记事分为三个类别:1)以物表物,如用牛角表示牛,用鸡毛表示鸡等;2)以物表意,即以实物象征某种意义,如用槟榔、草烟、茶叶、盐表示友好,以火药、子弹、辣椒表示敌对,以砍断的牛肋骨表示关系破裂,以鸡毛、火炭、竹箭表示事情急迫;3)以物表音,指借用实物名称的音,表示与之音同或音近的词义,如年画上以“鱼”表示“有余”,新娘子床上撒“枣”“花生”表示“早生儿子”。这种分类是非常恰当的,表示实物作为符号与概念存在不同角度的联系,这种联系与文字记录语言的形式是一致的。文字作为一种记录语言的符号,如果以字形代表事物本身,那就是象形字,如圣书字与古汉字 ( 甲骨文)存在共同的特征,如图2所示。

图2 圣书字与古汉字具有一些共同特征

原始先民用实物记事是很普遍的现象,用结绳、契刻、图画诸符号记事也较为普遍,为什么不是都能产生文字,唯有埃及的尼罗河流域产生了圣书字、两河流域产生了楔形字、东亚黄河中下游产生了汉字、美洲印弟安人产生了玛雅文字?从实物记事到人工符号记事,再到文字的产生可以称作文字产生的内在逻辑理路,即内因,是一种由具体到抽象的逻辑变化过程,当规定符号与语词进行对应,那需要的就是外因,也就是文字发明的外部条件。

二、文字发明的外部条件

任何事物的出现都必有其原因,且内因和外因共同起作用,才会推动事物的发展。这是辩证法的基本常识。文字得以发明,也有这个根本的规律在里边。文字产生的内因就是原始先民采用记事方式的改变,从具体的实物到抽象的符号的变化,这种变化就是文字发明的内在逻辑动因。

文字发明的外部条件是使用文字的先民所处的社会文化圈。不同的社会文化圈交流碰撞之后产生的王权政治,才催生了文字的形成。从这个角度思考,就很容易理解,为什么圣书字、楔形字、汉字、玛雅文这四大原始文字都产生于四大古河域部族文明,其实在这四大文明之外,还生活着难以计数的原始族群,他们狩猎采集,刀耕火种,物物交换,契刻记事。这种世界文明的格局与中国史前社会面貌是颇为相似的。在东亚这片还不能称之为 “中国”的土地上,到仰韶、龙山文化时代,依然存在“满天星斗”似的文化圈,如东北辽河流域的红山文化圈,山东—泰沂地区的大汶口、山东龙山文化圈,晋、陕、豫中条山、秦岭构成的仰韶、龙山文化圈,汉水—长江流域中游的屈家岭文化圈,良渚文化圈共五大文化圈[9](217-232)。苏秉琦[10]对此面貌提出了著名的“区系类型”理论,并阐述了新石器至三代文明经历了“古国—方国—帝国”三种类型的政治变迁。但是,诸多文明最终被二里头文化的辉煌所掩盖[11],二里头最终取代陶寺、王城岗、良渚文明,成为公元前2000年雄踞伊洛盆地和郑州地区的最伟大王国[9](217-232)。王权政治的确立,自然需要文字来记录训诰诏令,传递信息,管理王国,监督奴役,国家机器需要运转,如果没有文字是断不能实现的。因此,Childe V G[12]和夏鼐[13]将“文字”的出现作为文明发生的标志之一。Gong Y S等[14]认为文字的发明是人类社会发展到一定阶段的产物,这个阶段就是摩尔根所称的“文明社会”,就是恩格斯所说的“国家的初步形成”。从这个意义上讲,王权政治的确立,是文字发明的外部条件。

许宏认为,二里头政权的建立,标志着中原中心政治格局的初步形成[15]。考古学家也基本认同二里头文化就是夏文化[16-19]。因此,最迟在公元前2000年,汉字已经形成,否则其3平方千米的都城遗址,遗址内的宫殿、居民区、制陶作坊、铸铜作坊等高度的文明是不可能实现的。有学者将汉字形成完整体系的时代放在夏商之际,基本上是没错的,只是读者不能明白到底是指产生于夏,还是商,还是夏商过渡时期[20-21]。不过,裘锡圭[22]将“夏商之际”定为公元前17世纪前后,这就比较明确了。但本文想表达的一个观点是,二里头崛起的时代正是传说中的夏文化时期,那时一定有了记录语言的文字,而且比较成熟。《尚书•多士》:“惟尔知,惟殷先人有典有册,殷革夏命。”这里所说殷之先人“有典有册”,确实应有其事。除了认为当时文字已经具备是因为文明发展到一定阶段的政治需要,同时也是基于现有考古发掘的认识。

事实上,在二里头兴起之前,同在晋、陕、豫中条山、秦岭构成的仰韶、龙山文化圈中的山西襄汾陶寺文化一度相当发达,社科院考古所何驽研究员力主陶寺遗址是尧帝都城,山西考古研究所总结了陶寺遗址在中华文明形成和发展中的地位和贡献有:1)最早的测日影天文观测系统;2)发现了到遗址发掘为止最早的文字;3)发现了中国最古老的乐器;4)发现了中原地区最早的龙图腾;5)发现了到遗址发掘为止世界上最早的建筑材料−板瓦;6)发现了黄河中游史前最大的墓葬[23]。陶寺遗址的文字发现于一朱书扁壶,如图3所示。

图3 陶寺遗址朱书扁壶图

无论是冯时[24](273-279)释其为“文邑”还是何驽[25]释其为“文尧”,因为没有更多的依据,暂不讨论,但可以肯定的是,在陶寺遗址发现了最早的汉字。其时代正好约是公元前20世纪[24](273)。因此,可以说最迟在公元前2000年,汉字已经产生。而且这种朱书文字的出现,可以判定笔墨的使用,其书写运笔的熟稔表明文字已经成熟应用。孟维智[26]从文字产生的社会条件和文字记录语言的能力角度分析,将汉字体系基本形成的时代定在夏初,我们认为,其意见是非常有见地的。

三、文字发明的标志

汪宁生提出了一个非常重要的观点,即“只有表音字的出现,文字才能成为记录语言的工具” “真正的文字从表音开始,具体说来即表音的象形文字才算最早的文字”[1](42)。汪先生认为,表音字的出现是文字发明的标志。这话基本上是可信的,如埃及圣书字、商代甲骨文,它们符合这个条件;但是,对于巴蜀图语和铜器图像铭文这类符号,是否是文字,就不能用表音字的标准来检验了,因为截至目前,我们尚无法一一验证这两类符号是否表音。

我们认为,只有当符号与语言产生对应才可以作为判断文字发明的标志。吕叔湘[27]讨论了文字与语言的关系,其论述很有代表性,不妨迻录如下:

文字起源于图画。最初是整幅的画,这种画虽然可以有表意的作用,可是往往意思含糊不清,应该怎么理解取决于具体环境,例如画在什么地方,是谁画的,画给谁看的,等等。这种图画一般都比较复杂,这里设想一个简单例子来说明。比如画一个井,里边画三只兔子。如果是一个猎人画在一棵树上的,就可能是表示附近的陷阱里有三只兔子,要后边来的伙伴处理。如果是画在居住的洞壁上的,就可能表示猎人们的愿望,这种画有法术的作用,那里边的三只兔子就不是确实数目而只是许多兔子的意思。

图画发展成为文字,就必须具备这样一些特点:(1)把整幅的画拆散成个别的图形,一个图形跟语言里的一个词相当。(2)这些图形必得作线性排列,按照语言里的次序。比如先画一个井,再画三个直道儿或横道儿,再画一个兔子,代表“阱三兔”这样一句话。如果把三个道儿画在井的前边,就变成三个陷阱里都有兔子的意思了。(3)有些抽象的意思,语言里有字眼,不能直接画出来,得用转弯抹角的办法来表示。比如画一只右手代表“有”,把它画在井的右边,就成为“阱有三兔”。这种文字基本上是象形的文字,但是可以念,也就是说,已经跟语言挂上钩,成为语言的视觉形式了。

为了检验这一标准是否可靠,不妨从汉字初期阶段甲骨文中所谓“文字画”“合书”“省略重文”、金文中所谓的“族氏铭文”,及史前刻符、巴蜀图语入手,讨论这些符号是否与语词对应,是否已经成为文字。

(一)原始文字保留的“文字画”“合书”“省略重文”是文字

汉字的最早成系统的形态是甲骨文,众所周知,甲骨文已经是非常成熟的文字,但正如黄天树[21](1)所说,“由于去古未远,仍保留了一些原生态的文字形象。例如用‘文字画’记录语段;二字糅合书写等。这些原生态的文字现象主要见于殷墟早期卜辞中,是了解汉字体系形成和进化的活化石”。黄先生文中列有4例“文字画”:1)王曰兔鹰。他认为“兔”“鹰”二字皆名词,显然不是按照语词次序记录汉语的,而是用鹰隼追逐野兔的“文字画”来记录一个“语段”①对该条卜辞中的所谓“鹰”,葛亮、林沄有不同意见。我们觉得该字不一定释作“鹰”,该辞例作为“文字画”的例子有些勉强,尽管如此,黄先生对文字画阶段的论述是非常可取的。详参葛亮.甲骨文田猎动词研究[C]//复旦大学出土文献与古文字研究中心.出土文献与古文字研究(第5辑).上海:上海古籍出版社,2013:143;林沄.一组卜辞的释读[C]//中国古文字研究会.古文字研究(第31辑).北京:中华书局,2016:1-3.。2)小臣甾,马硪(俄),考王,子央亦蹎。他认为这两个“车”形字与甲骨文中的车字写法都不同,是用“文字画”来记录“车轴折断”这一“语段”的;记录的语段是“田车颠覆”。3)子雍车马。他指出,这里的车作与一般写法不同,象“折辕”之形,记录的语段是“车辕断裂了”。4)妇鼠。他认为其可能表示“妇鼠怀了双胞胎”。黄先生文中还举有两例合书:是(敦邑)二字的糅合书写,是“黍年”二字的糅合书写[21](4-6)。

纳西东巴文的文字单位与语言的对应存在多方面的关系,有一个字对应一句话或几个字对应一段话[28],也有一个字对应一个词,和志武先生称为 “以字代词”[29]。白小丽[30]对东巴文文字单位与语言单位对应关系进行了专门研究,从历时角度考察了文字与语言的对应关系。其一字对应多词的现象与甲骨文中所谓“文字画”是极为相似的。

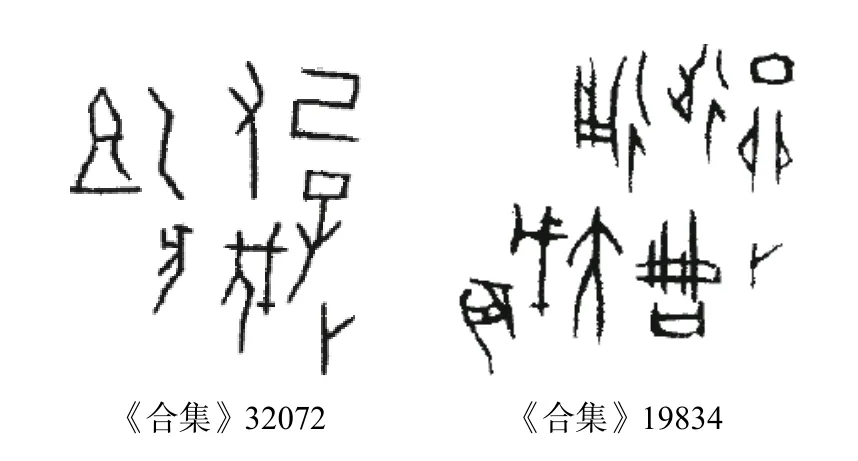

裘锡圭[31](85-86)还指出甲骨文里存在一种比较原始的省略重文的方法,那就是不加任何记号直接将重文省去。如“乙亥卜,又十牢十伐大甲申”(《合集》32201),“大甲申”即“大甲甲申”。“又祖乙未”( 《合集》32504)应读为“又祖乙乙未”,“又伐祖乙亥”(《合集》32072)应读为“又伐祖乙乙亥”,大戊辰”(《合集》19834)应读为大戊戊辰”。裘先生还特别指出《合集》32201与《合集》19834的刻写行款上与众不同,如图4所示。

图4 《合集》32201与《合集》19834刻写行款

无论是“文字画”,还是“合书”“专字”“省略重文”,它们一个符号可能对应语言中的一个或多个词。从视觉上说,它们是符号,但它们有声音和意义,与语词相对应,因此,无论这种符号多么原始,它们已经属于文字了。

(二)商周时期所谓的“族氏铭文”或“图像铭文”部分是文字,大汶口陶符不是文字

商和西周早期的青铜铭文上常见似字非字、似图非图的符号,如图5所示。

图5 商和西周早期似字非字、似图非图符号

这些符号有的与文字符号相似,如有的学者隶定D为“析子孙”,F为“鸟”,但从这类符号的系统性来看,如此简单比附是不合适的。ABC所在的器形上只有这一个符号,DEF所在的器形铭文如图6所示。

图6 “符号+父名”铭文

这类铭文则是“符号+父名”。如何界定这些符号的性质,学界争论不休,直至20世纪30年代郭沫若提出“族徽理论”[33],其后大家几乎普遍赞同。但也引起了董作宾、岑仲勉、白川静、林巳奈夫等的挑战和修正[6](22),容庚[34]亦有修正。尽管有的符号是直接借用文字来表示,如“祖辛”“父乙”,隶定时也可以直接用汉字“象”“鱼”来隶定。但还有不少符号,目前没有相应的汉字隶定,如 “”(集成7054)到底是看作一个符号,还是“ 目+”两个符号?仍有争论。

关于铜器族氏铭文是否是文字,学界有两种截然相反的观点[35]:一种认为不能看作文字,如沈兼士、容庚、张振林、汪宁生等;另一种认为已经是文字,如唐兰、林沄、裘锡圭等。雒有仓[36]通过与陶器刻符、甲骨刻辞等进行比较分析后得出了这样的结论:商周青铜器族徽文字性质为族氏名称,是铜器所有者氏名的记录,其作用主要在于标明族属或铜器的所有权。从有些金文族徽见于殷墟甲骨文记载的情况来看,说明族徽确实是文字而不是“图形”,而且是当时使用的族名文字。

我们认为,讨论“族氏铭文”是否是文字的命题是没什么价值的,有人说是,有人说否,未有定论。事实上,所谓的族氏铭文部分是文字,部分还不是文字。怎么理解呢?先看这个族氏铭文,如图7所示。

图7 族氏铭文图

该符号被置于器物外底,看作族徽是没问题的。它在器物内壁上的铭文中作“父乙卯妇娸” ( 集成3502),有学者将其看作文字,释作“文”,如严志斌《商金文编》收于“文”字头下,但容庚《金文编》、董莲池《新金文编》“文”字头下均未收,应该是将其看作族徽,并未看作文字。我们的意见是,这类符号看作族徽比较好,一是因为它常独立使用在器物上,表示器物的归宿或所有者;二是未见这一符号表示除族名这一专指之外的别的用例,即使可与其他铭文在一起使用,也专指族名,只置于最前或最后,断句时与其他铭文显然应该是分开的。这与“祖辛” “父乙”中的与不同,这两个象形符号是可以作为“象”“鱼”表示除族名以外别的意义的,所以它们是文字。又如“(史)”见于商代史族器共91件,武丁时期有关于史族的辞例,如“……寅卜,王逆入史,五月。(合集20064)”“癸卯,妇史。(合集21975)”[37]。而“史”也多用于“史官”之类的文例。故可以说族徽“史”是用文字“史”来表示的。

因此,判断一个族氏铭文符号是否是文字,要看这个符号是否用于除专名以外的别的意义,实际上,就是看这个符号是否与语词对应,如果仅仅是用来指称某个“族”,这跟用指称“北京大学”一样,它并不与语词“北京大学”对应,它只是一个标志,因此它就不是文字;当这个符号可以用于通名的时候,它就是文字了,如上面所举的“象”“鱼” “史”等,当指称某个“族”时,说它是族徽也可以,说它是族名也可以,关键是它还可以用作除族名以外的别的地方,这时它就与语词对应,就是文字。由此,我们认为,不能只根据某一族氏铭文本身的符号判断它是否是文字,关键应该考察这一符号是否与语词对应,是否有用作除专名以外的意义。之所以出现争论族氏铭文是否是文字的问题,主要是因为我们只看这个符号表面,没有看它是否与语词对应,没有考察它是否有除专指以外的用法。从另一侧面看出,族氏铭文还处于刻画符号向文字发展的过渡阶段,因此难免存在左右两属的争论。

根据这个标准再去考察大汶口文化时期的刻画符号,就容易理解了。这批符号目前看来不宜看作文字,理由就是未见它们有除专指以外的别的意义,看不出它们与语言之间的对应关系。

(三)史前刻符都非文字

史前刻符虽然从形体来看,与甲骨文中的某些指事符号有相似之例,但二者也不能相互比附,除了因为时代相差太远,更主要是,无法看出它们与语言单位之间的对应关系。因此,史前刻符只是单纯的记事符号,不是记录语言的符号−文字。

另有著名的丁公陶文,指的是山东大学考古实习队1992年1月2日在山东省邹平县丁公龙山文化遗址中发现的一块刻有“文字”的陶片,如图8所示。

图8 山东省邹平县丁公龙山文化遗址有“文字”的陶片

该陶片自发表以来,引起了学界广泛的讨论[38-40]。有赞成认为是文字的,也有质疑的。我们认为,该陶片的“文字”存在几个疑点:第一,该陶片的发现系后期清理陶片时由陶工发现,而非发掘现场时发现,未见及时拍照、绘图及其他原始记录。第二,所谓的“文字”共5行11字,正好在一块碎陶片上,似乎不像有字被断开,其断裂处正好在没有字或笔划的地方,殊觉可疑。第三,“字”非烧前刻于陶坯,而是在烧后坚硬的陶片上刻成,龙山时代具有如此高硬度的工具,难以想象。在其真伪性都还不能取得共识的情况下,将其看作龙山时代的“文字”的观点是不可取的。退一步说,即使它是真实的文字,那也与甲骨文、金文不是一个系统。对于某些学者指出的它可能是东夷使用的文字,当时存在 “夷夏东西”两种文字的观点[41-42]。尚需更多的材料佐证。

(四)“巴蜀图语”已经是文字

巴蜀图语是指在四川出土的战国至西汉初年的文物上发现的图形符号,主要见于铜兵器、乐器、玺印等器物上。一种表现为虎纹、手心纹、花蒂纹等带有装饰性的符号,另一种则是摆脱了象形性的成串出现的若干符号[43]。段渝[44]分其为“两系”。典型符号如图9所示。

图9 巴蜀图语符号

这些符号有的单个出现于青铜器上,因此,早年的研究者认为它与新石器时代的陶器上的符号颇为类似,将其看作某种标记的徽号,遂命名为 “巴蜀图语”,但随着出土的符号越来越普遍,已达300余个[45](1-2),且数个符号见于一器,甚至还出土了印章,可见它与语词的对应是必然的了。因此,现在多称为“巴蜀文字”。但对其释读,现在还没有什么进展。不少学者试图用汉古文字与其比对进行释读[45](2-4),恐难令人信从。巴蜀文字与汉字可能是两种不同系属的文字,尽管有个别字形如“王”和一些虎纹或别的动物纹颇为相近,但毕竟蜀语与汉语属于两种不同的语言,其文字字形虽同,但读音可能差别很大。也有古彝文研究者将巴蜀文字与古彝文联系起来进行解释[46],这还需要更多的证据。

附记:拙文初稿完成于2017年9月,后来见到严志斌先生与洪梅女士合作出版的《巴蜀符号集成》(科学出版社、龙门书局,2019年7月),该书是迄今为止收录巴蜀符号最多的资料汇集,正附编共收录巴蜀符号的器物883件,符号组合的数量更达1125组,符号的基本构成单元有272个。读者可参看。论文在写作过程中,多次与喻遂生教授、毛志刚博士讨论,笔者深受启发。拙稿草成后,又蒙雷缙碚先生指正。拙文初稿曾在东北师范大学文学院“新出土文献与古文字考释青年学者学术讨论会”上宣读(2017年9月24日),李刚先生给予过补正,此次投稿,蒙匿名审稿人提出中肯意见,谨此一并鸣谢!