中美日韩贸易隐含碳的流动特征及结构因素分解研究

2021-08-06陈志建张玉洁刘月梅钟章奇

陈志建,张玉洁,刘月梅,张 立,钟章奇

(1.华东交通大学 经济管理学院,南昌 330013;2.浙江财经大学 经济学院,杭州 310018)

引言

中国经济伴随着出口贸易迅速扩大而高速增长,对外贸易在我国经济发展过程中扮演了发动机的角色[1]。对外贸易虽有利于推进贸易自由化进程,但由其引发的碳排放效应,同样对碳排放空间形成了不可忽视的挤压态势[2-4]。鉴于全球气候变化的现实背景,中国面临着巨大的国际减排压力。尤其是美国宣布退出《巴黎协定》可能引发不良示范效应,以及中日韩自贸区的建设发展将对碳排放造成负面影响。同时需要指出的是,美国、日本和韩国是中国进口贸易排名前列的三个国家[5-6]。因此,在中美贸易利益纠纷而引发的国与国之间的 “贸易的猜忌”之际[7],研究中美日韩贸易隐含碳流动特征及结构因素分解是当前我国应对经济贸易与全球气候变化的关键。

从相关研究来看,贸易开放与碳排放存在显著的正相关,贸易往往伴随着碳排放增加[8-10]。美国、日本和韩国为我国对外贸易依存度较高的国家[11],尤其是,近期中美贸易摩擦此起彼伏[12]。相较于以前年度,2019年中国对美国的进出口额均有所减少,然而贸易顺差现象仍能存在。并且,中国对美国的出口贸易隐含碳也远大于其从美国进口而产生的碳排放,中国承接了美国大量的贸易碳排放[13]。同时,中日贸易推动两国经济关系,自2015至2019年中国对日本的贸易进出口额均呈现上升趋势,但对中国产生了环境负外部性[14]。此外,在中韩贸易中,中国也表现出贸易隐含碳顺差[15],尤其是《中韩自贸协定》大力推动中韩贸易的往来[16],中国对韩国的出口额已超1000亿美元并保持逐年增长的趋势,至2019年出口额已将近1110亿美元,这将进一步致使贸易隐含碳顺差现状加剧。可见,研究中美日韩贸易隐含碳流动特征及责任分担,将为我国应对气候变化,制定碳减排政策提供科学支撑。令人欣喜的是,世界投入产出模型的构建为核算国际贸易中隐含碳提供了可能[17-18]。与此同时,结构分解法SDA(Structural Decomposition Analysis)是研判影响区域间贸易隐含碳的重要因素的有效方法。相关研究表明,能源强度始终是致使我国碳减排的最主要原因[19],最终需求的规模扩张效应是导致碳排放增加的主要因素[20],同时贸易额的增加和商品结构的变化也是影响中国进出口贸易隐含碳增加的主要原因[21]。随着经济全球化的不断发展,贸易的规模效应对中日、中韩的贸易碳排放量起到正向的作用[22-23]。由此可见,通过SDA方法来探讨并研究中美日韩贸易隐含碳及影响因素,有利于进一步分析国际贸易对中国贸易隐含碳的影响机制并为制定相应的应对之策提供依据。

然而,现有研究多是选取美日韩其中一个国家为研究对象,揭示中国与其贸易隐含碳排放的关系,对于中国制定国际贸易与碳减排政策的作用有限。为此,本文在上述学者研究的基础之上,同时选取美日韩这三个最具代表性的国家的贸易隐含碳作为研究对象,并非单一的研究某一国家贸易隐含碳与中国贸易隐含碳的关系,对于中国制定国际贸易与碳减排政策更具现实意义。另外,利用投入产出模型和SDA方法探讨中国对美、日、韩的贸易隐含碳及其碳排放责任,不仅揭示了美、日、韩通过贸易对我国进行碳排放转移的事实,同时也为我国应对国际减排压力以及今后制定国际间贸易的政策提供了有益参考。

一、模型构建与数据来源

(一)多区域投入产出模型

多区域投入产出表是一种评估多地区或国家间的贸易隐含碳的基本方法[24]。在投入产出分析中,总产出X可以表示为:

式(1)中:X表示总产出;A为 直接消耗系数;Y为最终需求。

其中直接消耗系数A为 :

式(2)中:aij(m)表示m地 区i部 门到j部门的投入量除以i部门的总产出。因此,地区的总产出可以表示为:

式(3)中:Xm表 示m地 区的总产出;Am表示m地区的直接消费系数;Ym表示用于本地区生产并消费的产品,Ymn表示双边贸易中区域m和 区域n之间产生的产品需求。

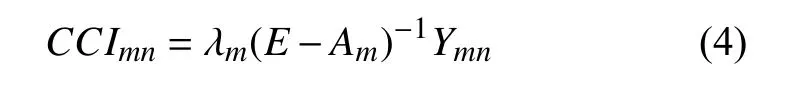

根据式(3)所示,一国的总产出X包括本国需求和国外需求。同理,一国的碳排放包括了本国需求产生的碳排放和对外贸易隐含碳排放。因此,一国出口贸易隐含碳为:

式(4)中:CCImn表示m国 对n国的出口贸易隐含碳;λm表示m国的碳排放强度,等于碳排放除以总产出;E表示单位矩阵; (E−Am)−1表示m区域的列昂惕夫逆矩阵;Ymn表 示m国 出口到n国贸易额。

同理,进口贸易隐含碳为:

Mmn表示n国出口到m国贸易额。进而,对任意地区而言,贸易隐含碳净流出为:

而SDA模型被广泛应用于碳排放的影响因素分析中[25]。因此,为了更好地了解中国进、出口贸易隐含碳增长的原因,对贸易隐含碳进行结构分解分析,具体为:

式(7)中: ΔCC∗表 示贸易隐含碳变化量;CC表示贸易隐含碳;q表示单位产出能源消耗量,即能源强度,用能源消费量除以总产出;γ表示单位能源消费量产生的碳排放量,即碳排放因子效应,用碳排放量除以能源消耗量,表示低碳技术。t1、t0分别为计算期和基期。

进一步,基于SDA分解将式(7)分解为:

在该结构分解式中,表明了从基期到计算期,每一项影响因素在其他变量中保持不变时对贸易隐含碳的贡献。式(8)右边第一项表示能源强度变化的效应;第二项表示碳排放因子变化的效应;第三项表示投入产出结构效应的变化;第四项表示规模效应的变化。因此,从能源强度效应、碳排放因子效应、投入产出结构效应以及规模效应4个方面展开对贸易隐含碳成因进行研究。

(二)数据来源与说明

研究采用世界多区域投入产出数据①该数据来源于世界投入产出数据库http://www.wiod.org/new_site/home.htm.,需要说明的是,目前能够获取的最新且最全的世界多区域投入产出数据包含从1995至2011年35个产业部门的投入产出、碳排放以及能源消耗量等数据,此外研究中采用的数据还包括2012年至2020年《中国统计年鉴》收集的中美日韩贸易数据。为了剔除经济数据中价格因素的影响,该研究中涉及的经济数据均折算成1995年美元不变价。

二、结果与分析

(一)中美日韩贸易隐含碳分析及排放责任分析

借助世界多区域投入产出表,利用投入产出法核算出中国碳排放总额及中国对美国、日本及韩国进出口贸易隐含碳占中国进出口贸易隐含碳总额的比例,结果如图1~图3所示。

图1 中国对外贸易隐含碳

从图1中可以看出,1995年中国出口美国的贸易隐含碳占中国出口贸易隐含碳的22.80%,出口贸易隐含碳为41.86 Mt,2011年出口美国贸易隐含碳占出口贸易隐含碳的16.29%。因此,中国出口美国产生的贸易隐含碳在中国出口贸易隐含碳中所占的比例有所下降,这表明随着中美贸易摩擦的扩大,中国对美国的出口贸易活动频繁度相对减弱。1995—2011年期间,中国出口日本的贸易隐含碳的年均增长为3.40%,占比中国历年出口贸易隐含碳的14%。中国出口到韩国的贸易隐含碳约占中国历年出口贸易隐含碳的6%,且与美国、日本不同的是,中国出口到韩国的贸易隐含碳占中国出口贸易隐含碳的比例呈现上升趋势,则中国与韩国之间的贸易活动日益频繁,这也为中韩自贸区的建立奠定了基础。

整体来看,1995—2011年中国进口美国、日本和韩国的商品产生的贸易隐含碳呈现减弱的趋势,1995—1998年,中国进口贸易隐含碳呈现上升的态势,如图2所示,进口美国、日本和韩国的商品中产生的贸易隐含碳约占历年中国进口贸易隐含碳的30%,1998年受金融危机的影响,中国对主要国家的进口贸易隐含碳下降明显,至2011年中国进口主要国家的贸易隐含碳约占历年中国进口贸易隐含碳总量的20%。其中,1995—2011年,中国进口美国年均增长13.25%。同一时期,中国在进口日本、韩国的产品贸易中,产生的碳排放年均增长率分别为11.39%、10.94%。且中国在进口美国、日本、韩国的产品贸易中,产生的碳排放在历年中国进口贸易隐含碳中所占的比例平均值分别为6.20%、7.62%、10.38%。值得关注的是,韩国在中国进口贸易隐含碳中占据相对重要的地位,而随着经济全球化的发展,其占进口贸易隐含碳的地位有所减弱。

图2 中国进口贸易隐含碳

由上述分析可以看出,中国对美国、日本和韩国的进口贸易隐含碳占据了较大的比重,但由图3的研究结果不难发现,1995—2011年中国一直都是贸易隐含碳净流出国。也就是说,中国在国际贸易出口中为美日韩消费而产生的碳排放要高于美日韩进口贸易所产生的碳排放,这无疑增加了中国的碳减排责任。1995年,中国和美国之间的贸易隐含碳净流出为38.19 Mt,占中国贸易碳排放净流出的27.02%,2011年中美贸易隐含碳净流出占中国贸易碳排放净流出的52.14%。由此看来,美国宣布退出《巴黎协定》将对中国减排目标的实现产生重要的影响[26]。事实上,美国2017年11月宣布退出《巴黎协定》,2018年中美贸易顺差依然增至3233亿美元,即使2019年中美贸易顺差有所下降,但仍保持在3000亿美元左右。根据上述规律,中美贸易隐含碳净流出占比将进一步攀升,这无疑加重了我国的碳减排负担。此外,中国对日本的贸易隐含碳净流出约占历年中国贸易碳排放净流出的24%,且中日贸易碳排放净流出呈现上升的态势,年均增长率为1.33%。1995—2011年,中国对韩国的进口贸易隐含碳相对较多,中韩之间的贸易隐含碳净流出年均增长5.71%,约占中国历年贸易隐含碳净流出的3%。综上所述,中国为美国承担的减排责任相对较多,其次是日本和韩国,可见,出口贸易隐含碳加大了实现碳减排目标的难度。

图3 国际贸易隐含碳净流出

(二)中美日韩贸易隐含碳结构分解分析

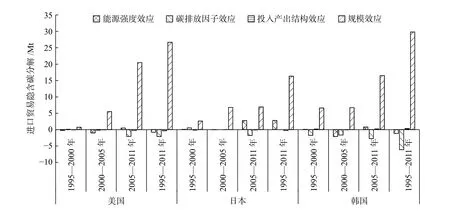

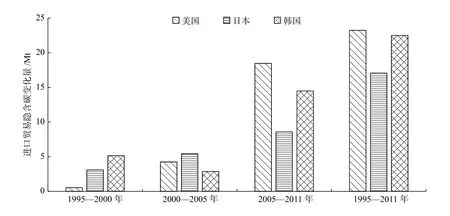

从中国与美国、日本和韩国的贸易隐含碳分析可得,1995—2011年中国对主要国家的进、出口贸易隐含碳虽然占历年中国进、出口贸易隐含碳的比重有所下降,但是中国仍然是贸易隐含碳净流出国家,承接着美国、日本和韩国的碳排放。为此,借助结构分解法SDA(Structural Decomposition Analysis)对中国贸易隐含碳进行结构分解。另外,为了反映中国碳排放在不同时间阶段碳排放的影响效果,本文将1995—2011年分为1995—2000年、2000—2005年、2005—2011年3个时间阶段,从能源强度效应、碳排放因子效应、投入产出结构效应、规模效应4个方面对中国贸易隐含碳的因素进行分析,这为厘清贸易隐含碳的结构,构建国际碳减排体系提供科学支撑,核算结果如图4~图7所示。

图4 中国出口贸易隐含碳结构分解

如图4,对中国出口美国、日本和韩国的贸易隐含碳进行结构分解,结果表明:总体而言,1995—2011年,能源强度效应和碳排放因子效应在中国对美国、日本、韩国出口贸易隐含碳中具有明显的抑制作用,而投入产出结构效应、规模效应具有促进中国出口贸易隐含碳增加的作用。其中,能源强度效应对中国出口美国、日本、韩国的贸易隐含碳中的抑制效应最强,分别达−69.64 Mt、−45.05 Mt、−30.40 Mt;规模效应对中国出口贸易隐含碳的促进效应最显著,1995—2011年中美、中日、中韩的规模效应分别为128.97 Mt、82.68 Mt、65.71 Mt,规模效应在中美贸易隐含碳中表现最为突出。与此同时,中国对美国、日本、韩国在1995—2000年总效应变化量分别为−4.05 Mt、−10.23 Mt、−0.52 Mt,同理,2000—2005年、2005—2011年以及1995—2011年总效应变化量均呈现出大于零的情况。这也揭示了中国对美国、日本、韩国的出口贸易隐含碳呈现出增加的原因,主要是由于出口规模对碳排放增加的促进效应的影响,因此,在出口贸易中提高碳排放强度的技术发展水平有利于出口贸易隐含碳的减弱。

上述对出口贸易隐含碳的结构分解结果表明:出口贸易隐含碳呈现上升的趋势,主要由于规模效应对贸易隐含碳的促进所导致的,如图5所示。1995—2000年,中国无论是出口美国、日本还是韩国,出口贸易隐含碳变化量均为负值,与结构分解的结果一致,且主要原因是能源强度的抑制效应较为显著,随着经济一体化的发展,出口规模效应的促进效应逐渐凸显,即表现在2000—2005年、2005—2011年、1995—2011年出口贸易隐含碳变化量均为正值。

图5 中国出口贸易隐含碳变化量

出口规模效应对出口贸易隐含碳的促进效应最为突出,能源效应的抑制效应也较为显著。从进口贸易隐含碳因素分解中得出,1995—2011年在中国进口美国产品产生23.22 Mt贸易隐含碳变化量中,能源强度效应、碳排放因子、投入产出结构效应和规模效应分别为−0.77 Mt、−2.13 Mt、−0.38 Mt、26.63 Mt,具体如图6所示。因此,规模效应不仅促进了中国出口贸易隐含碳的增加,同时对进口贸易隐含碳也起到促进的效应。1995—2011年中国进口日本产品产生的能源强度效应和规模效应起到了正向的促进效应,碳排放因子效应和投入产出结构效应起到了抑制效应。与此同时,进口韩国产品产生的贸易碳排放中,规模效应在总效应中贡献了130.65%,总体效应的符号为正。从各阶段来看,能源强度效应和碳排放因子效应均呈现出抑制进口贸易隐含碳增加的效果。同时,进口规模效应均为正并且贡献率也较大,这表明中国进口规模是推动进口贸易隐含碳的主动力,该效应在中美、中韩贸易中表现的尤为明显,对总效应分别贡献114.04%、130.65%。由此可得,在进口贸易中提高进口规模对进口贸易隐含碳的增加是有利的。

图6 中国进口贸易隐含碳结构分解

与出口贸易隐含碳不同的是,进口贸易隐含碳变化量均为正值,如图7所示,这表明进口贸易隐含碳均呈现增加的趋势,其他国家同时为我国承担了部分行业的贸易隐含碳。结合图6和图7不难发现,中国进口美国、日本产品产生的碳排放在各时间段变化量增加的主要原因归功于规模效应的增加,即进口规模对进口贸易隐含碳的促进效应较为强烈。然而中国对韩国的进口贸易隐含碳在2000—2005年增幅下降,原因为在此期间的能源强度的抑制效应较显著,能源效应比1995—2000年下降了2.19Mt,这主要是得益于韩国政府对国外低碳先进技术的引进政策。

图7 中国进口贸易隐含碳变化量

由此观之,中国作为贸易隐含碳净流出国,美国宣布退出《巴黎协定》加剧了中国的碳减排压力。而且中国对美国、日本和韩国的进出口贸易隐含碳中,规模效应促进贸易隐含碳的增加,而能源强度效应则表现为抑制碳排放的增加,为减缓我国的减排压力,适当地缩小出口规模或者提高能源强度技术将有利于缩小贸易隐含碳。

三、结论与对策建议

(一)结 论

首先,通过世界投入产出模型核算了中国对美国、日本和韩国的贸易隐含碳流动特征,进一步基于SDA分解模型,从能源强度效应、碳排放因子效应、投入产出结构效应与规模效应对贸易隐含碳影响因素进行分解,结果表明:

1.中国为美日韩承担了较大的减排责任

中国对美日韩国家的贸易隐含碳净流出现象明显,出口贸易隐含碳远远大于进口贸易隐含碳。尤其值得关注的是,美国作为中国的出口大国,中国对美国出口贸易隐含碳最多,占中国出口贸易碳排放的17%~22%。然而,对于中国进口美国产品而言,仅占中国进口贸易隐含碳的6%~8%。由此可见,中国一直以来都为美日韩国家承担较大的减排责任。

2.能源强度效应与低碳技术能有效抑制碳排放

通过SDA分解对贸易碳排放进行分析表明,能源强度效应对贸易隐含碳的抑制效应较为突出。1995—2000年间,中国出口贸易隐含碳的影响因素中,能源强度效应和低碳技术对碳排放增加的抑制效应占据主导地位,致使在此期间出口贸易隐含碳有所减弱,尤其是,对日本的出口贸易碳排放下降最为明显。

3.规模效应对贸易隐含碳具有显著的促进效应

中国进口美国、日本产品所产生的碳排放在各时间段变化量增加的主要原因归功于规模效应的增加,即进口规模对进口贸易隐含碳的促进效应较为明显,从而表现出进口贸易隐含碳呈现递增的趋势。但是对韩国的进口贸易隐含碳在2000—2005年增幅下降,能源强度的抑制效应较显著。

(二)对策及建议

鉴于研究的结论,得到如下对策建议:

1.明晰中国与美日韩贸易隐含碳的排放格局

对外贸易推动了中国经济快速增长,但同时也加剧了中国的环境压力,中国承接了美国、日本以及韩国大量的贸易隐含碳。为此,对于中国而言,出口到美日韩的产业加剧了我国碳减排负担。可见,明晰我国与美日韩贸易隐含碳的排放格局,有利于合理界定我国碳减排责任,科学估计出我国对外贸易的生态贡献。同时,在中美贸易战之际,对减少贸易摩擦,构建中美利益共同体提供有利支撑。尤其是在美国退出《巴黎协定》后,这为我国推进全球碳核算方案争取了国际上支持并彰显了我国的积极作为与担当。

2.优化能源结构以破解对外贸易的产业碳锁定的现象

从研究结论可以看出,我国应优化出口产业结构,提高出口产业的技术水平,降低单位生产总值能耗。为此,破解对外贸易的产业碳锁定的现象是当务之急,尤其是在当前贸易拉动我国经济增长的作用逐年降低的客观事实下,在应对全球气候变化和我国承诺2030年前实现碳峰值的倒逼作用下,是积极推动出口产业寻求低碳化发展的有利契机。同时适当扩大进口产品规模,会有利于碳减排的实施。进一步优化能源结构,使得能源强度和碳排放因子对贸易碳排放的增加的抑制效应增强,尤其需要指出的是,美日韩的低碳技术国际领先,这为推动中美日韩实现贸易增长与碳减排共赢提供了合作的空间。