汉代画像与汉代人的等级观念

2021-08-02宋艳萍

宋艳萍

中国社会科学院 古代史研究所,北京100732

等级制起源甚早,从设官分职开始,便有了等级制。夏代之前,等级制并没有后世严格,官民之间的约束力,基本靠契约和习俗。启建立夏朝后,制定了法律,为等级制的维护增添了凭依和保证。西周时期,正式建立起严密的等级制度。天子为最高一层,下面依次为诸侯、卿大夫和士,士下面为平民,平民下面还有奴隶。各等级之间有着严格的权限,不得僭越。但周天子和诸侯之间,并没有实质性的约束和控制,对于诸侯的僭越行为,缺乏强有力的惩戒措施。春秋、战国时期,礼崩乐坏,周王室天下共主的地位逐渐下降,对诸侯的约束力渐弱,等级制度遭到质疑及部分性破坏,但并未走向消亡,而是在旧的等级制度之上产生出新的等级制度,且有逐渐强化之势。战国晚期的秦国,商鞅变法,以军功爵制代替了周代的世卿世禄制度,以郡县制代替了周代的分封制。君主对臣下,中央对地方的约束力增强。秦始皇统一全国之后,实行中央集权制,建立起皇帝—三公九卿—郡县,金字塔形的等级制度。最高等级为皇帝,最底层是黔首和奴隶。秦始皇采用严刑峻法,以维护等级制度的合法性和神圣性。汉承秦制,虽然在选官制度及地方管理方式上有所不同,但整个汉代,等级制度没有改变。儒家和法家一样,都强调君臣尊卑等级之制,在强势推行的教化之下,等级观念已深植于社会各阶层人们的思想意识之中。

在汉代画像中,有很多反映汉代人等级观念的图像。在这些画像中,无论描绘的是现实世界还是神仙世界,都渗透着严格的尊卑等级观念。

一、汉代画像刻画的现实世界的等级观念

汉代画像中,有很多拜谒、车马出行等画面,为我们了解汉代人的等级观念提供了最直观的史料。

体现君臣尊卑等级观念的是“周公辅成王”画像,这是汉代人非常喜欢刻画的历史故事。山东、河南等地都有“周公辅成王”画像出现。尤其是山东嘉祥武氏祠画像中,这一历史故事多次出现。如:

图一 山东嘉祥武氏祠文物保管所藏画像① 《中国画像石全集》2《山东汉画像石》,济南:山东美术出版社,2000年,图版第107页。

图像中刻画了三个人物,中间为一小孩,左右皆有一老者。左边之人持一把华盖伞,躬身而立,侍奉着中间的孩子。右边之人拄曲杖,亦躬身而立。三者皆有榜题:中间孩子的榜题为“成王”,左边之人为“周公”,右边之人为“召公”。从榜题可知,这幅图刻画的是“周公辅成王”的故事。图中成王坦然自若地站在中间,周公和召公恭恭敬敬地分立两旁,侧身揖拜。从画像可以看出,虽然成王年纪尚小,周公、召公已为垂暮老者,但他们恪守君臣之道,谨慎勤勉地辅佐成王。除了上图,武氏祠的另一幅画像也表现了同样的内容:

图二 山东嘉祥武氏祠左石室后壁小龛东壁画像② 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第58页。

画像中站在中间的小孩无疑是成王,右边官员为其撑着华盖伞,左边官员则跪拜于地,手中持物,似正向成王言事。这两位官员哪个是周公,因无榜题,我们不敢断言。在两位官员后面,分别有几位官员持谒板躬立。所有官员态度都非常恭谨,不敢有丝毫造次。汉代画像中还有很多“周公辅成王”画像,在此不一一列举。这些画像透漏出来的信息为:天子虽小,但代表了皇权,为尊为阳;官员虽老,但为卑为阴,必须恪守君臣之道。汉代画像刻画了大量的“周公辅成王”图,充分体现了汉代人的等级观念。说明君君臣臣的尊尊之道已经刻入他们的思想深处,体现了汉代人“忠”的价值取向。

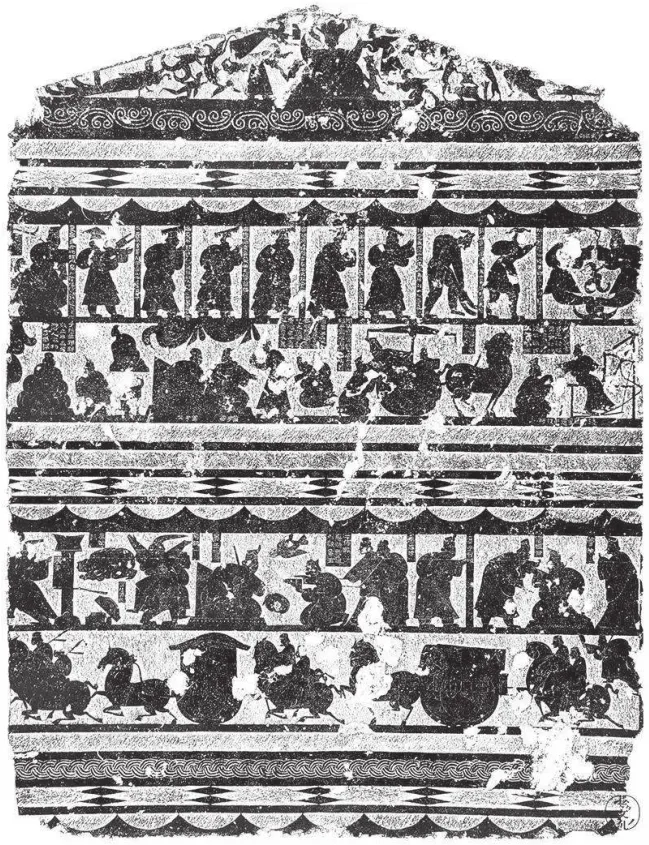

在刻画的现实世界的汉代画像中,有一些拜谒图像。如山东嘉祥宋山小石祠画像:

图三 山东嘉祥宋山小石祠后壁画像① 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第67页。

画像分为上下两层,下层为车马出行图,上层为拜谒图。上层画面中有一两层楼阁。楼阁上层中间端坐一女子,面目庄重,应该是女主人。周围有一些女子恭敬陪侍。楼阁下层厅堂之上,一身材高大的官员跽坐,身体前倾,作伸手状。他应为一地位较高的官员,或许刻画的是墓主人形象。在他前面有两个官员伏地拜谒,将官帽摘下,放于自己的左前方。厅堂外面,站立着一些官员,皆手持谒板,等待拜谒高官。拜谒图反映了官秩高下之间的等级差别。下级官吏拜谒上级官员,要手持谒板,免冠跪拜。这幅画像,无论楼阁下层拜谒图,还是上层服侍女子图,无不透漏出官级上下、主仆尊卑的等级观念。山东省嘉祥县宋山出土的相似拜谒图还有几幅,现再举一例:

图四 山东省嘉祥县满硐乡宋山出土画像② 《中国画像石全集》2《山东汉画像石》,图版第96页。

这幅画像和图三构图基本一致,不过楼阁上层女主人变为两人,或许为下层厅堂高官的母亲和妻子,也可能是其妻和妾。两位女主人表情庄重,两旁有一些女子低眉顺目,恭敬随侍。楼阁下层为拜谒图,一高官手持便面,正接受下级官吏拜谒。伏地拜谒者手持谒板,将官帽放于地上。拜谒图在其他地方也多有出土,如山东沂南汉墓出土画像:

图五 山东沂南汉墓前室东壁横额画像① 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第136页。

图六 山东沂南汉墓前室西壁横额画像② 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第137页。

以上两幅是山东沂南汉墓前室的画像。图五是东壁横额画像,图六是西壁横额画像。这两幅画像遥遥相对,所刻画都是官员拜谒图。前一幅画像的最左方,刻画一楼阁,一人持护戟站于楼前,右边有许多官员恭立等待拜谒。他们身穿官服,头戴官帽,排队站立。每排三人,一共有六排。图六画像中,最右边有一门,象征着高官家的大门。门前有三人持武器护卫。有一官员跽坐于前,手持简册状物在阅读。旁边一官员呈跪拜状,在他身后,有五排官员,每排四人。前两排官员匍匐于地,做跪拜状,后三排官员手持谒板,在等待拜谒。山东临沂出土的拜谒图表达了同样的意境:

图七 山东临沂市白庄出土画像③ 《中国画像石全集》3《山东汉画像石》,图版第2页。

画像左侧有一位身材高大的官员,跽坐,手持便面。他身后有两位官员手持谒板,向其跪拜。他前面有两排官员,皆手持谒板,作跪拜状。河南唐河冯君孺人墓出土的画像,也刻画了拜谒场景:

图八 河南唐河冯君孺人墓 拜谒画像④ 《中国画像石全集》6《河南汉画像石》,郑州:河南美术出版社、济南:山东美术出版社,2000年,图版第25页。

画像左端一高官跽坐,左手似持物。他对面有一官员,跪拜,手持谒板,正与高官对话。其身后有两排官员,左侧官员手持谒板,作揖拜状。右侧官员皆伏地跪拜,亦手持谒板。

汉代画像中所刻画的拜谒图,画面庄严肃穆,让人望而生出敬畏之情。拜谒图的含义历来是人们讨论的热门话题。有人认为,这种画像刻画的是墓主人生前为官时接受官吏拜谒的场景;另有人认为,画像寄托了家人希望墓主人在地下仍为官员,接受官吏拜谒。这两种说法都有道理,拜谒图毕竟出现在坟墓中,无论是哪种说法都有可通之处。无论刻画的是生前还是死后情景,这种拜谒画像都和等级制有关,是人们将自己的等级观念付诸于画像的结果。

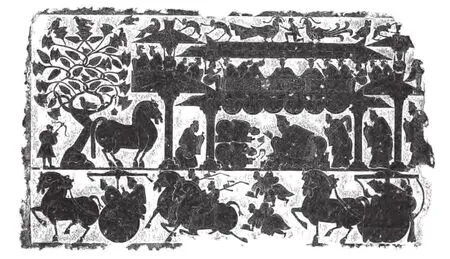

“车马图”是汉代人喜欢刻画的母题。目前所见队列最为复杂的是马王堆汉墓帛画中的“车马仪仗图”:

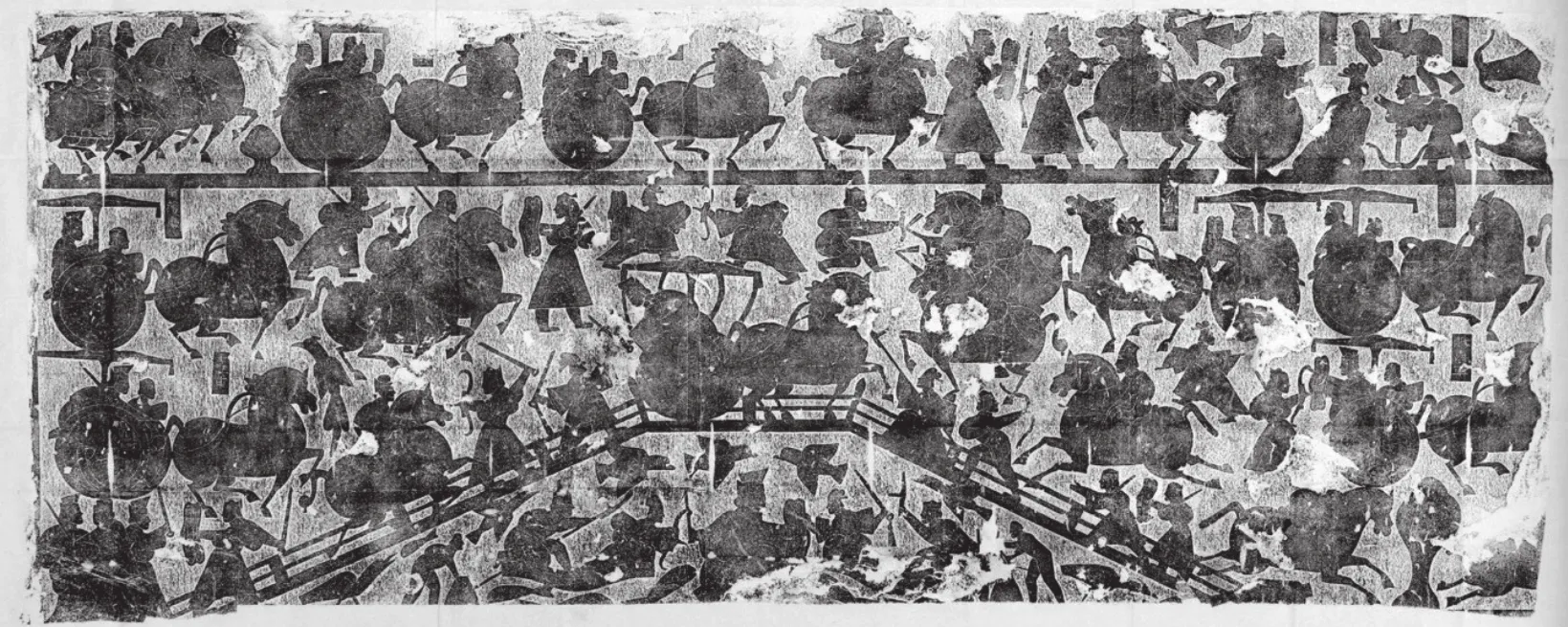

图九 马王堆三号汉墓出土帛画中的车马仪仗图① 《长沙马王堆汉墓简帛集成·7》,北京:中华书局,2014年,第327页。

画面布局分四大版块:左上方绘有两列侍从,手持武器,簇拥着头戴刘氏冠、腰佩长剑的将军;左下方是一个击鼓奏乐的方阵;右上方是整齐的车阵;右下方则是威武的骑兵方阵。整个画面几乎所有车、马、侍卫、士兵都面向将军,接受其检阅。这幅画像出土于马王堆三号汉墓,墓主人是长沙国丞相轪侯的儿子,生前为将军,这幅画像可能刻画的是其生前检阅所属军队仪仗的场景。整个画面庄严肃穆,场面盛大,为我们了解汉代军事仪仗队列提供了最直观的画面。“车马仪仗图”中,突出了将军的威严和尊贵,将汉代人的等级观念体现得淋漓尽致。

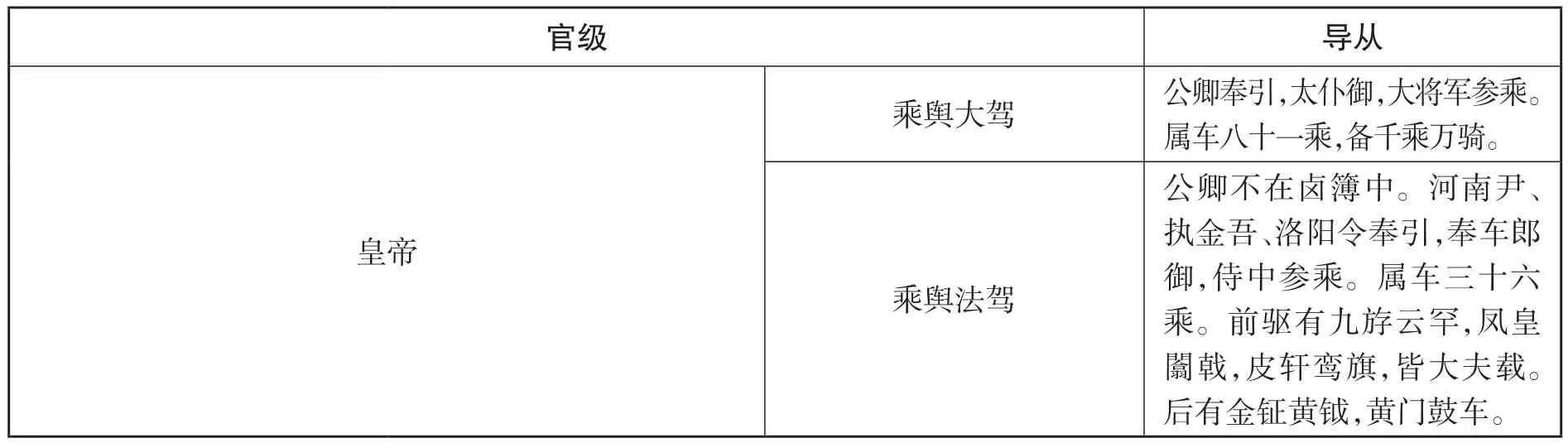

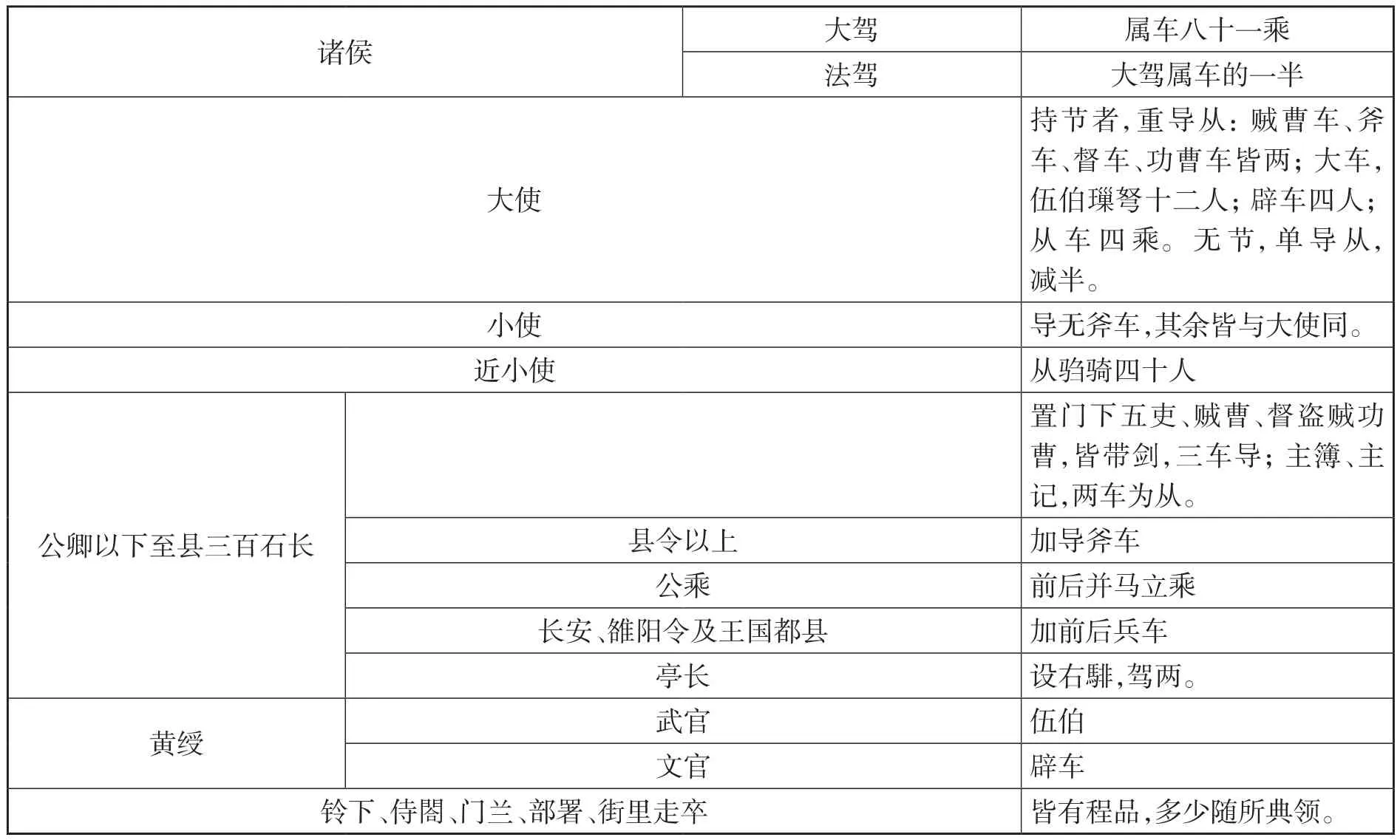

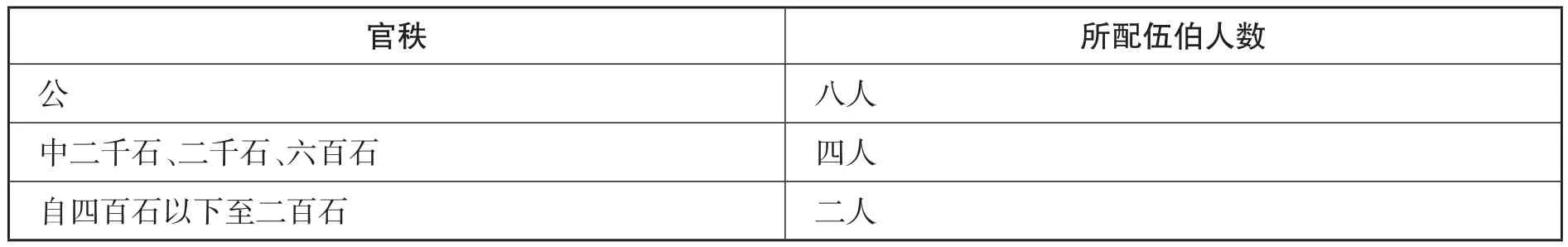

在各地出土的汉代画像中,有很多“车马出行图”。画面中一定有一个主车,上面坐着地位最为尊贵的人,往往为墓主人。前面有导车,后面有从车,浩浩荡荡,威风凛凛。据《后汉书·舆服志》记载,从皇帝到县三百石长官,按照官秩高低有不同的导从规格。我们以表格形式表现如下:

表一:各等级的导从规格

诸侯 大驾 属车八十一乘法驾 大驾属车的一半持节者,重导从:贼曹车、斧车、督车、功曹车皆两;大车,伍伯璅弩十二人;辟车四人;从车四乘。无节,单导从,减半。小使 导无斧车,其余皆与大使同。近小使 从驺骑四十人大使置门下五吏、贼曹、督盗贼功曹,皆带剑,三车导;主簿、主记,两车为从。县令以上 加导斧车公乘 前后并马立乘长安、雒阳令及王国都县 加前后兵车亭长 设右騑,驾两。黄绶 武官 伍伯文官 辟车铃下、侍閤、门兰、部署、街里走卒 皆有程品,多少随所典领。公卿以下至县三百石长

表二:璅弩车前伍伯的数量

从表格可以看出,不同等级的导从有着不同规格。上自皇帝,下至最下级的官吏如铃下、侍閤、门兰、部署、街里走卒等,都有出行导从队列的详细规定,可谓等级森严。依据以上表格,对比汉代画像车马出行图,可以大致推测出画像中主车是哪一级别的官员。

山东省嘉祥县武梁祠画像中,有一幅车马出行图:

图十 山东嘉祥武梁祠画像① 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第35页。

这幅画像描绘的是七女为父复仇的故事。抛却故事内容,我们单看车马队列。这幅图刻画了一行车马过桥的情景。桥上有一辆轺车,虽然没有榜题,但仍然能够看出这是主车。主车是从桥的左边向右边前行。主车的右边,也就是前方,有三辆导车。从榜题可以得知,分别为功曹车、游徼车和贼曹车。主车的左边,也就是后方,有两辆车随从。从榜题可知,分别为主簿车和主记车。功曹掌管人事,参与政务;游徼掌巡察缉捕之事;贼曹掌水火、盗贼、词讼、罪法等事,三者大致可归为武官,作为导车,起到开路、护卫作用。主簿主管文书簿籍;主记主管记录,掌管文书。两者为文官,在车马出行仪仗中作为随从。依据上面的表格一,汉代公卿以下到县三百石长官,都置门下五吏:贼曹、督盗贼、功曹、主簿、主记。出行时以五者为导从:贼曹、督盗贼、功曹三车导,主簿、主记两车从。武梁祠画像中正是这种导从组合,只是督盗贼变为游徼。游徼的重要职责亦为督查盗贼,看来游徼和督盗贼的职责基本相同。图十中导车官名虽与《后汉书·舆服志》记载稍有差别,但门下五吏作为公卿以下至县三百石长导从的礼制不会改变。从图十中有门下五吏作为导从,可以确知主车官员为三百石之上的长官。

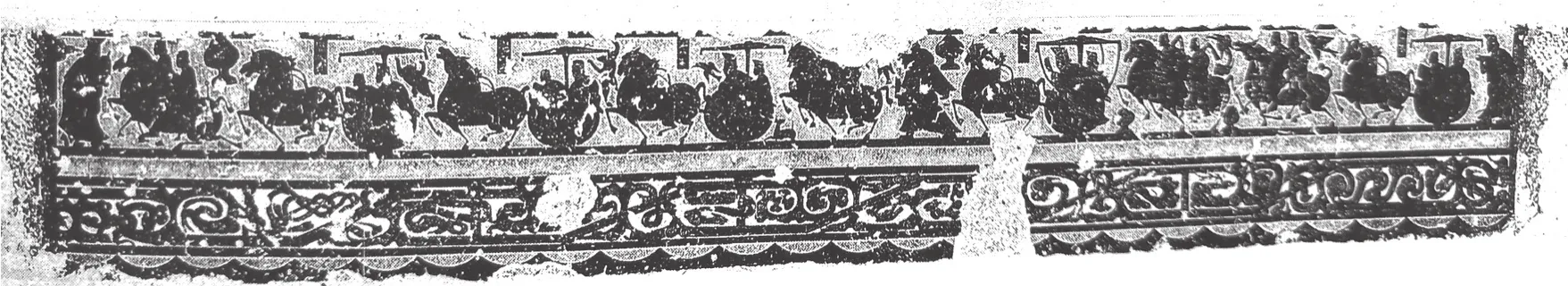

山东省嘉祥县武氏祠出土一幅车马出行图,上面有“令车”的榜题:

图十一 山东嘉祥武氏祠前石室后壁横额车骑出行画像① 《中国美术全集》18《画像石画像砖》,上海:上海人民美术出版社,1988年,图版第6页。

画像中一共有五辆马车和八个骑吏。前面三辆轺车,从左到右榜题依次为:门下贼曹、门下游徼、门下功曹。第四辆轺车,盖系四维,榜题为“令车”,为车马出行队伍的主车。其后的轺车,榜题为“主簿车”。这是一幅县令车骑队伍出行的场景,县令在中间,前面贼曹、游徼、功曹三车为导车,后面主簿车为从车,虽然没有主记车,但符合“公卿以下至县三百石长,置门下五吏、贼曹、督盗贼功曹,皆带剑,三车导;主簿、主记,两车为从”的出行规格。

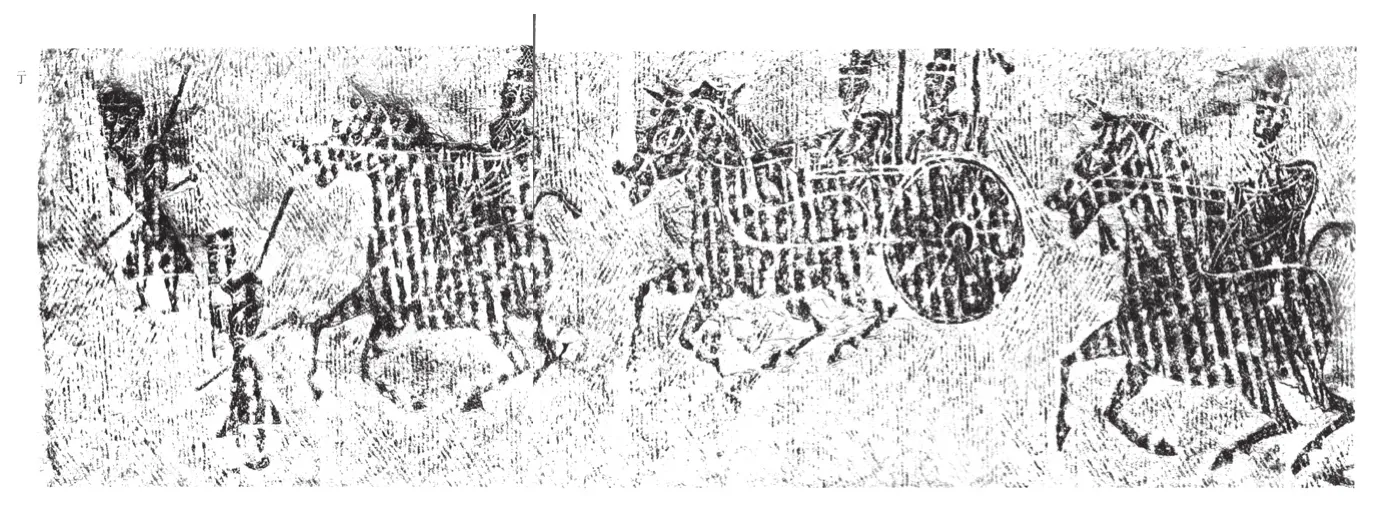

四川新津二号石棺有一幅车马出行画像:

图十二 四川新津二号石棺出土画像② 《中国画像石全集》7《四川汉画像石》,济南:山东美术出版社,2000年,图版第112页。

这幅画像中,中间为一轺车,车上坐一驭者和一官员,轺车前后各有一人骑马作为导从。队伍最前面,有两位佩剑持棒者,步行开路,这应该就是伍伯。从表二可以看出,自二百石到四百石,出行配置两个伍伯。据此,图十二中官员的秩级,应为二百石到四百石之间。而且,从出行导从只有两骑而无车队,亦可以印证主车官员并非高官。

山东苍山出土了一幅有斧车的“车马出行图”:

图十三 山东苍山兰陵镇车骑画像① 《中国美术全集》18《画像石画像砖》,图版第6页。

这幅画像中,桥上和桥的两侧一共有六车十二骑。最前面的开道车上,坐一官员,他旁边竖立着一把大斧,此即为斧车。斧车后跟随四车,而全队列最后面的华盖骖驾车应该为主车。车前有五骑并列,骑者皆手持长杆,杆头有旄状物;车后还画有两匹马的前身,表明后面还有随从马车及马队。这幅“车马出行图”队列庞大,依据表一县令以上“加导斧车”看,主车上所坐官员,秩级至少为县令之上。

“车马出行图”所表现的,是汉代官员出行的仪仗和情形。车马导从规格按照官秩级别而有所不同,不得僭越。拥有何种级别的导从规格,是官员身份地位的象征。

在刻画的现实世界的汉代画像中,等级观念不仅表现在拜谒图、车马出行图等之中,就连日常燕居生活画面,也处处表现出尊卑等级意识。如山东嘉祥武氏祠的一幅画像:

图十四 山东嘉祥武氏祠前石室后壁小龛东侧画像② 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第41页。

这幅画像刻画了一座四层楼阁。最底层是庖厨图。左侧两人在做饭,中间三人端着食具,正走向楼梯,一人已站在楼梯上,转身去接食具,准备送到楼上。二层楼梯口站立着一人,等待着食物送上来。二层厅堂之上,有一戴冠官员端坐,张开嘴,等待进食。他面前跪着两个戴冠的下级官吏,前面官吏正手捧一碗状食具,将食物送到高官嘴边。二层厅堂外面,还有一些人手持食具,等待送进厅堂。三层厅堂上,有一女子端坐,应该是女主人。她亦张开嘴,等待进食。她面前跪着两名女子,前面女子端一碗状物,将食物送给女主人。女主人身后,一侍女手持便面,跪着服侍女主人。厅堂外面有一些人,因画面残洌,不知所为何事。四层为六博场景。整幅画面,刻画的应为男女主人燕居进食场景,但却有多人服侍,且要人跪奉喂食,尊卑等级观念展现得淋漓尽致。

汉代画像所刻画的现实世界中,“周公辅成王图”“拜谒图”“车马出行图”和日常燕居生活画面,反映出君臣之间,官秩高下之间,主仆尊卑之间,都存在上下等级,这是一道难以逾越的鸿沟,牢牢钳制着汉代人的思想意识及行为规范,透过这些画像展露无余。

二、 汉代画像刻画的神仙世界的等级观念

在汉代画像所刻画的神仙世界中,有西王母、东王公、伏羲、女娲、羽人及其他神灵形象。汉代人在刻画这些形象时,亦加入等级观念于其中。

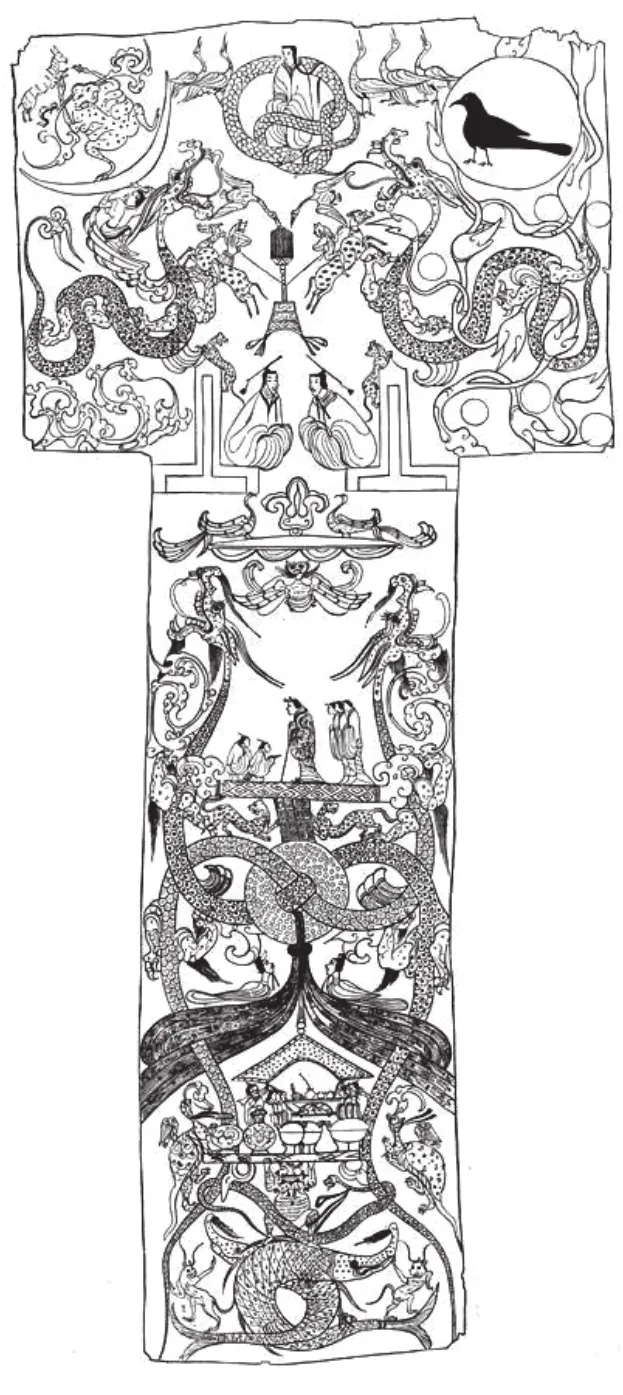

在西汉中期之前,西王母并不是神仙世界的最高神灵。我们从马王堆一号汉墓T型帛画可以窥知:

图十五 马王堆一号汉墓T型帛画摹本

帛画最上端有一神灵,人身蛇尾,和伏羲、女娲形象相似。关于这个神灵形象,有伏羲、女娲、烛龙等不同说法,至今未有定论。这一神灵和西王母的形象完全不符。马王堆一号汉墓的墓主人是西汉初期长沙国丞相轪侯利仓的夫人避,她去世的时间为公元前186年,也就是吕后二年,是为西汉早期。长沙国处于楚文化范围之内,此时西汉政权建立不久,在长沙国中,汉文化的影响或许远没有楚文化的影响为大,所以T型帛画中的最高神灵,或许就是楚文化信仰中的最高神灵。到了西汉中期,神灵系统已经发生了很大变化。在新发掘的海昏侯墓中,发现了一个大型铜镜。在镜背的镜框上方,有西王母和东王公画像,两者东西相对。这是迄今为止发现最早的西王母、东王公同框画像,说明在西汉中期,西王母和东王公的形象已经出现,而且被人们所信仰。刘贺墓中的西王母、东王公信仰,应该来源于昌邑国的宗教信仰。因为此时海昏侯国所处的豫章郡,处于西汉南方。此地除了受楚文化的影响之外,还有本地的少数民族信仰,而楚文化及少数民族信仰,都没有将西王母纳为最高神灵。刘贺原为昌邑王,而昌邑国在今天的山东巨野,和嘉祥相邻。此后嘉祥武梁祠画像中,西王母、东王公形象分别出现在西壁和东壁最高位置,应该和西汉中期以来关东地区西王母信仰一脉相承。西汉晚期,发生了一次大规模流民运动。据《汉书·哀帝纪》记载:“(建平)四年春,大旱。关东民传行西王母筹,经历郡国,西入关至京师。民又会聚祠西王母,或夜持火上屋,击鼓号呼相惊恐。”①《汉书》卷十一《哀帝纪》,北京:中华书局,1962年,第342页。这次流民运动首先从关东兴起,关东,也就是函谷关以东的地区。马怡认为:“函谷关(位于今河南省新安县)以东,其范围很大。不过,从道教的起源与活跃之地,从行筹者经历了二三十个郡国、奔走约两三个月(正月—三月)而抵达长安等情况看,该事件所涉及的郡国可能是在青、徐、兖、豫等州及冀州南部、扬州北部,即今山东、河南、河北、安徽、江苏等地,而不会远至更北或更南的地域。”②马怡:《西汉末年“行西王母诏筹”事件考——兼论早期的西王母形象及其演变》,《形象史学研究》2016上半年。今山东肯定是这次大规模流民运动的重要活动地区。哀帝建平四年的流民运动,首先从关东兴起,说明在哀帝之前,西王母信仰主要在关东流行。刘贺所处的昌邑国,正在关东范围之内,所以海昏侯墓中出现西王母形象不足为怪。汉哀帝建平四年的流民运动,使西王母信仰波及范围迅速扩大,二三十个郡国都纳入信仰范围之内。自汉文帝以来,汉代皇帝都崇拜泰一,特别是汉武帝,在甘泉立泰一畤,泰一地位几乎与天帝等同。通过这次流民运动,泰一神的信仰,只停留在上层统治者层面,而在民间,大多信仰西王母,这从《汉书·五行志》的记载可以获知:“其夏,京师郡国民聚会里巷仟佰,设(祭)张博具,歌舞祠西王母,又传书曰:‘母告百姓,佩此书者不死。不信我言,视门枢下,当有白发。’至秋止。”③《汉书》卷二十七下之上《五行志第七下之上》,第1476页。京师郡国民众相聚于里巷仟佰,设博具,歌舞祠祀西王母,可以看出当时人们对西王母信仰的狂热。人们祠祀西王母的目的,是希望能得到西王母的庇护,摆脱大旱带来的饥饿、死亡等命运。西王母也就是在这次大规模的流民运动中,地位迅速上升,成为神仙世界的最高主宰者。王莽受到这次流民运动的影响,不得不对西王母加以重视。但他只是将西王母附会成太皇太后王政君,赞誉道:“太皇太后肇有元城沙鹿之右,阴精女主圣明之祥,配元生成,以兴我天下之符,遂获西王母之应,神灵之征,以祐我帝室,以安我大宗,以绍我后嗣,以继我汉功。”④《汉书》卷八十四《翟方进传》,第3432页。王莽此举,是不承认西王母的最高神灵地位,在他心目中,上帝才是最高神灵。汉平帝元始四年王莽主导祭祀制度改革,放在祭坛最高处者,不是泰一,也不是西王母,而是上帝。上帝崇拜的回归,或许和王莽崇奉周公,崇尚《周礼》有关。周代就是信奉上帝,王莽早有篡逆之心,他要否定刘汉王朝的信仰,建立自己的祭祀体系。周代信奉的上帝,在谶纬神学盛行的西汉晚期,比泰一更容易被人们接受,所以王莽将最高神灵改为上帝,泰一崇拜从此暗淡。刘秀建立东汉政权后,采用汉平帝“元始故事”,建立了新的上帝坛,祭祀上帝及五帝,而泰一神不再受到重视。东汉时期,与官方信仰不同,民间还是以西王母为主要信奉对象。

目前出土的东汉时期画像,大多来自下层官吏及普通民众的墓葬或祠堂中,在很大程度上反映了民间的宗教信仰。在所刻画的神仙世界中,西王母往往处于最高神灵的位置。如山东嘉祥武梁祠画像中,西王母在西壁画像的最高位置:

图十六 山东嘉祥武梁祠西壁画像① 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第29页。

这幅画像分为三层,最上层描绘的是神仙世界。西王母端坐于正中间,旁边有一些羽人陪侍。从这幅画像可以看出,在神仙世界中,西王母地位显赫。除了武梁祠西壁画像,各地出土的很多画像都描绘了西王母地位的崇高。如四川出土的画像砖:

图十七 四川出土汉代画像砖② 《中国美术分类全集·中国画像砖全集·四川汉画像砖》,成都:四川美术出版社,2006年,第116页。

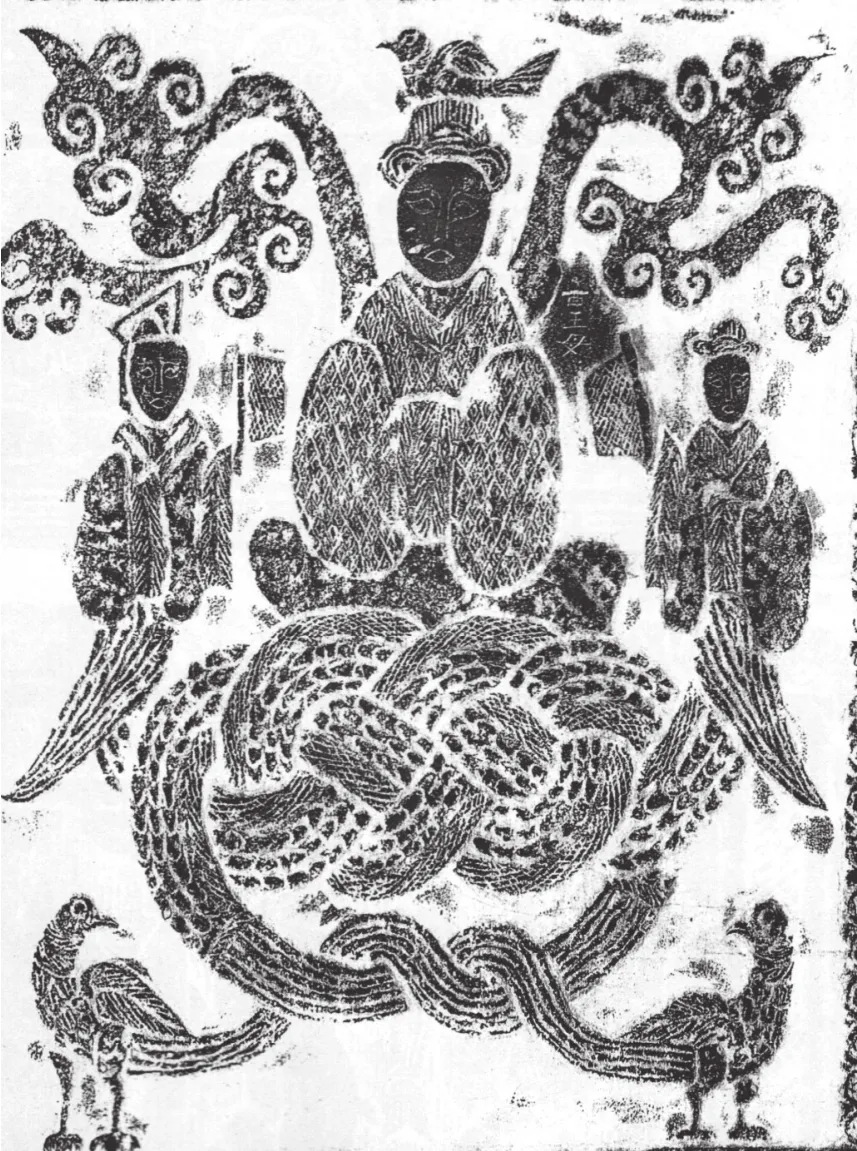

上图中,西王母坐于龙虎座上,下面有羽人执戟护卫,有两位官员陪侍,另有一仙人手持谒板伏地拜谒。他前面有一凭几,上面放着一些谒板。从这幅图可以看出,在神仙世界中,等级制度和人间相同。在人间,坐于宝座上的最高统治者是皇帝,而神仙世界则是西王母。伏羲、女娲是传说中的“三皇”,在人们心目中地位颇高,但在汉代画像中,他们的地位却不及西王母,甚至成为西王母的陪侍。如山东微山画像石:

图十八 山东微山画像石① 《中国画像石全集》2《山东汉画像石》,图版第32页。

在这幅画像中,伏羲、女娲尾部缠绕,形成坐几状,西王母端坐其上,旁边有“西王母”的榜题。伏羲、女娲都手持便面,陪侍在西王母两旁。除了以上画像,山东、河南、山西、陕西、四川等地出土的画像石,以及一些画像砖、铜镜中,都出现了西王母形象。西王母或者端坐在龙虎座上,或者端坐于昆仑山上,或者坐于伏羲、女娲相交的尾部。所有这些画像都表明,西王母是神仙世界的最高主宰。由她统治着整个神仙世界,其他仙人或者神灵,或者侍卫在其旁,或者毕恭毕敬地拜谒,呈现了庄严肃穆的政治色彩。

除了西王母,东王公也是地位颇高的神仙形象。他往往与西王母配套出现,有时也单独出现。东王公虽然不如西王母出现的频率高,但其地位并不次于西王母,可谓与之相比肩。如山东嘉祥武梁祠,西王母和东王公分别被刻画于西壁和东壁的最高处。图十六即为武梁祠西壁西王母画像,东壁画像为:

图十九 山东嘉祥武梁祠东壁画像① 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第30页。

在东壁画像的最高处,东王公端坐于中央。右边一仙人跪地服侍,左侧一仙人手持一串状物,躬身奉侍。两者身后,还有一些神灵和仙兽,全部面向东王公。东王公是这幅神仙世界画像的核心人物,其他仙人和神灵都是其随侍和护卫者。画面庄严肃穆,尊卑等级观念被刻意表达出来。

除了西王母、东王公,汉代画像中还出现了其他地位较高的神灵形象。如河南南阳麒麟岗画像:

图二十 河南南阳麒麟岗画像石② 《汉画总录》11《南阳》,桂林:广西师范大学出版社,2013年,第156页。

画像的正中央有一神灵,跽坐,戴三山冠。神灵被四神围绕,青龙、白虎、朱雀、玄武,分别代表了四个方位。四神外围,左右分别为日神、月神。再外围,为南斗、北斗。神灵处于最核心位置,应该是当时墓葬地区人们心目中的最高神灵。从形象上看,并非西王母。关于这一神灵为谁,《汉画总录》的编委提供了三种说法:一说泰一;一说黄帝;一说天帝,看来他的身份难以定论。麒麟岗汉墓的时代为东汉中晚期,此时泰一信仰已经淡薄;黄帝为五帝之一,并非最高神灵,所以天帝一说或许有更大可能性。天帝,其实就是上帝,《后汉书·郎 襄楷列传》李贤注曰:“上帝,天帝也。”①《后汉书》卷三十下《郎襄楷列传》,北京:中华书局,1965年,第1072页。郑玄亦曰:“上帝者,天之别名。”所以上帝、天帝,两者别名而指同。南朝梁刘昭在《后汉书·祭祀志》中注曰:“天不言天而曰上帝,帝是天神之极,举帝则天神斯尽,日月星辰从可知也。”②《后汉书》志第八《祭祀中》,第3186页。上帝是地位最高的天神,日月星辰全跟从其侧。河南麒麟岗画像(图二十)所描绘的情形,和刘昭对于上帝的解说较为相似。日月星辰围绕着的,或许即为上帝,也就是天帝。山东嘉祥武氏祠有一幅画像,似乎与天帝有关:

图二十一 山东嘉祥武氏祠左石室西壁下石画像③ 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第49页。

画面分为四层,所刻画的主题,应为神仙世界。画面最下端,一身材庞大的神仙坐于北斗星座之上,戴冠,身体前倾,在接受众仙人的拜谒。从画面看,拜谒仙人一共有八人,其中三人跪拜,其余皆手持谒板,躬身而立。据《汉书·天文志》记载:“北斗七星,……斗为帝车,运于中央,临制四海。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”④《汉书》卷二十六《天文志》,第1274页。北斗七星为天帝出行所乘之车,画像中坐于北斗之上的神灵,或许为天帝。天帝接受仙人拜谒,与现实世界中皇帝接受群臣朝拜,上级官员接受下级官吏拜谒场景相似,体现出等级制度的森严。

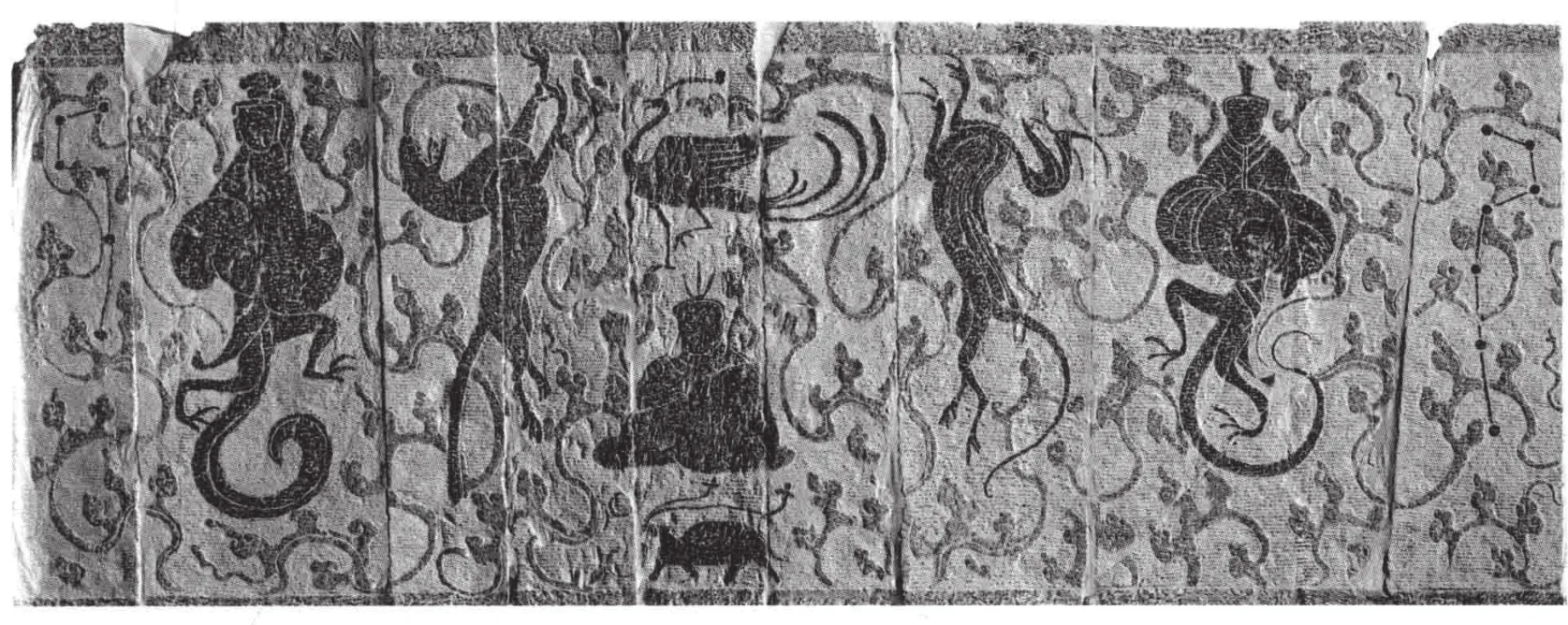

汉代画像中,还刻画了一些仙人出行图,从中也能洞悉汉代人的等级观念。如山东嘉祥武氏祠画像:

图二十二 山东嘉祥武氏祠左石室屋顶后坡东段画像① 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第64页。

画像中有一辆三条鱼拉的轺车,一身材高大的官员坐于其上,手持便面,身体前倾。此为主车,车下为水波纹,表明车在水中行进。有两位仙人正在车前拜谒,皆手持谒板,跪拜于地。主车前后左右,都有仙人骑鱼导从。骑者大多戴冠,手中或持剑,或持棨戟。队列前面,还有一些虾兵蟹将,手持武器在前方开道。人们通常认为这幅画像为“河伯出行图”。根据鱼拉车、水波纹、骑鱼、虾兵蟹将等因素,这一出行队列肯定是在水中。坐于车上的官员,从导从队伍如此庞大来看,即使不是河伯,也是水中世界的高级官员。整个出行队列虽然庞大,但有条不紊,排列有序,有导有从,和现实世界中的“车马出行图”极为相似。

山东嘉祥武氏祠还有另外一幅神仙出行图:

图二十三 山东嘉祥武氏祠前石室屋顶前坡东段画像② 《中国画像石全集》1《山东汉画像石》,图版第48页。

画像分为四层,从上面的云气、羽人及伏羲女娲等因素看,这幅画描绘的是神仙世界的场景。从下数第二层,刻画的是神仙出行图。一辆由三条龙拉的轺车,为出行队列的主车。车上坐一驭者,一尊者。尊者戴冠,肩生双翼。车下有云气纹,表明是在天上飞驰。主车前方,有四位仙人骑龙作为先导,皆肩生双翼,手持幡旗。主车后面,有两位仙人骑龙,手持幡旗,作为随从。队列最前方,有一仙人跪地迎接,另有一仙人手持幡旗,似乎也在迎接神仙的到来。这一出行队列,导从规格与现实世界的门下五吏相似,说明主车上的尊者,应该在神仙世界中地位较高。

从汉代画像可以看出,神仙世界被描绘的等级森严,这其实是汉代人的等级观念由现实世界延伸到神仙世界中的结果。自西周创建礼制,“尊卑上下,各有等级”①《后汉书》志第二十九《舆服上》,第3641页。。历史演进到汉代,等级制度越来越严格。尊卑等级观念已烙进人们的思想深处,并成为衡量现实世界,甚至神仙世界的标尺。人们认为神仙世界也和现实世界一样,有着严格的等级制度。这种等级观念,是造成画像中神仙世界等级森严的原因所在。

在汉代画像中,无论是刻画的现实世界的周公辅成王图、拜谒图、车马出行图,还是神仙世界的西王母、东王公、天帝、神仙出行图,无不透漏着严格的等级意识,这是汉代人等级观念的直观表达方式。透过汉代画像,让我们更清晰地了解到汉代人观念中根深蒂固的等级意识。