马克思经济理论视角下的公立医疗机构信用风险和资本结构研究

2021-07-29陈辉李娟

陈 辉 李 娟

2020年6月29日,国家卫生健康委和国家中医院管理局两部门部署开展“公立医疗机构经济管理年”活动。在医疗改革进入深水区、攻坚区的时代背景下,公立医疗机构的高质量发展,既要求医疗服务能力的提升,也要求内部管理弱项与短板的补齐,两部门在“活动内容和重点要求”中强调公立医疗机构应该认真梳理经济管理、经济行为中的问题,以加强财务管理、夯实经济管理基础。通过对23家公立医疗机构的调查和数据分析,公立医疗在信用风险管理和资本结构构建方面问题突出,而作为公立医疗机构需要不断适应医疗改革的新要求,完善内部管理长效机制。

1 亟待解决的两个经济管理问题

1.1 如何测度信用风险

2020年第三季度,中国经济率先走出新冠疫情的泥沼,以公立医疗机构为核心的公共卫生系统起到了中流砥柱的作用。面对新冠疫情,作为医疗公共产品最重要的供给方,为保障人民的生命安全做出卓越的贡献;作为医疗公共产品的运营主体,其运营能力也受到了巨大的考验。根据社会调查,2020年第一、二季度受新冠疫情影响,公立医疗机构常规门诊诊疗人次和手术量相较于2019年同期降幅显著,部分公立医疗机构的业务收入降幅60%~70%,但相对应的人力成本、管理费用、财务费用等固定成本不随业务量减少,在财政资金无法全额投入的背景下,公立医疗机构承担着较大的运营压力,继而存在诱发信用风险的可能性。因此,如何测度信用风险就成为亟待解决的问题,这是我们需要回答的第一个问题。

1.2 如何构建合理的资本结构及其评价体系

长期来看,形成公立医疗机构医疗公共产品供给的社会总资产主要来源于财政权益资本投入、公立医疗机构留存收益、私人部门营运资本垫付和金融机构债务性资本投入。财政权益性资本投入和公立医疗机构留存收益是公立医疗机构资本来源的重要组成部分,体现了社会主义制度下民生建设的制度优势,是保障医疗公共产品公益性的基石[1]。私人部门营运资本垫付和金融机构债务性资本投入是公立医疗机构资本结构杠杆的外在表征,是公立医疗机构引入竞争机制和法人治理模式的必然结果。因此,如何构建合理的资本结构及其评价体系,就成为需要回答的第二个问题。

2 医疗公共产品供给和信用管理的理论基础

现代西方公共产品理论影响深远,其理论是建立在公共产品利益外溢性的基础上,休谟等西方学者认为,公共产品的非排他性和非竞争性使得“理性人”存在隐瞒实际需求的动机,人人“搭便车”的行为导致公共产品供给不足或私人供给困难,因此公共产品应由政府供应[2]。20世纪70年代以来的公共产品市场化供应机制改革和政府供给公共产品的低效率,鉴证了西方公共产品理论的局限性[3]。

2.1 马克思共需品理论

马克思在《哥达纲领批判》中强调:社会总产品在进行分配之前,必须扣除“应付不幸事故、自然灾害等的后备基金或保障基金”,这种后备基金或保障基金是基于全体社会成员的共同需求,共需品的存在是由社会存在和发展的共同利益所决定的[4]。马克思认为共同需求产品的消费需求具有均等性和非排他性,其供给方式,马克思通过“弗兰德自来水供应”的例子指出[5],共需品是由政府部门和“私人企业家结成的自愿联合”共同提供的,其组合方式和组合结构由不同的社会发展阶段和分配制度决定;马克思共需品理论以公共产品为研究对象,为公共产品供给提供了新的视角,在社会生产达到一定程度后,公共产品已经无法通过分配阶段“扣除”的方式提供,进而其供给能力更多由供给公共产品的社会总资产的水平决定。从更微观的层面上看,形成公共产品供给的社会总资产的来源,按照投入主体可以分为政府部门和私人部门,按照资本性质可以分为权益资本和债务资本。

2.2 马克思信用理论

马克思通过资金“以偿还为条件”的“借”和“贷”的运动来刻画其信用理论[6],并揭示了信用在加速资本集中和诱发经济危机的这样一对矛盾。马克思指出,伴随着生产力水平的提高,社会信用规模不断膨胀,经济的金融化程度和杠杆率提升,一方面,经济主体通过信用杠杆的方式集聚社会闲散资本,以扩大资本规模和投资规模,提高利润水平;另一方面,随着经济主体杠杆比例的增高,有偿债务规模和信用风险不断累积,致使经济危机爆发的可能性增大。

因此,结合我国医疗公共产品供给的特征和马克思经济理论,在较长的一段历史时期内,社会资本与政府部门共同提供医疗公共产品是客观实际,作为社会资本的重要提供方,金融机构的债务性资本投入将持续作为公立医疗机构重要的外源性资本来源[7]。基于马克思的经济理论,为保障公立医疗机构的可持续发展,本文对公立医疗机构的金融负债结构、融资成本和信用风险做如下分析。

3 基于经济管理结果与财务数据的资本构成和信用风险分析

通过对某省内23家公立医疗机构(三级甲等综合医院4家、专科医院(地市级)8家、二级综合医院(县市级)11家)的调研,金融负债作为重要的外源性债务资本来源,其中以商业银行贷款、融资租赁、商业信用和票据融资为主,辅之以政策性银行贷款、信用证、保函、外国贷款、地方政府债券等融资形式[8]。

3.1 金融负债成本匡算

3.1.1 商业银行贷款成本估算 通过调研,公立医疗机构贷款利率的价格差异较小,虽然三级甲等综合医院可以享受一定的优惠利率(下浮10%),但优惠利率融资的比重较低;专科医院(地市级)和二级综合医院(县市级)贷款利率一般为基准利率或上浮不超过30%,因此在测算公立医疗机构贷款融资成本时,按照2020年3月公布的贷款市场报价利率LPR进行匡算。

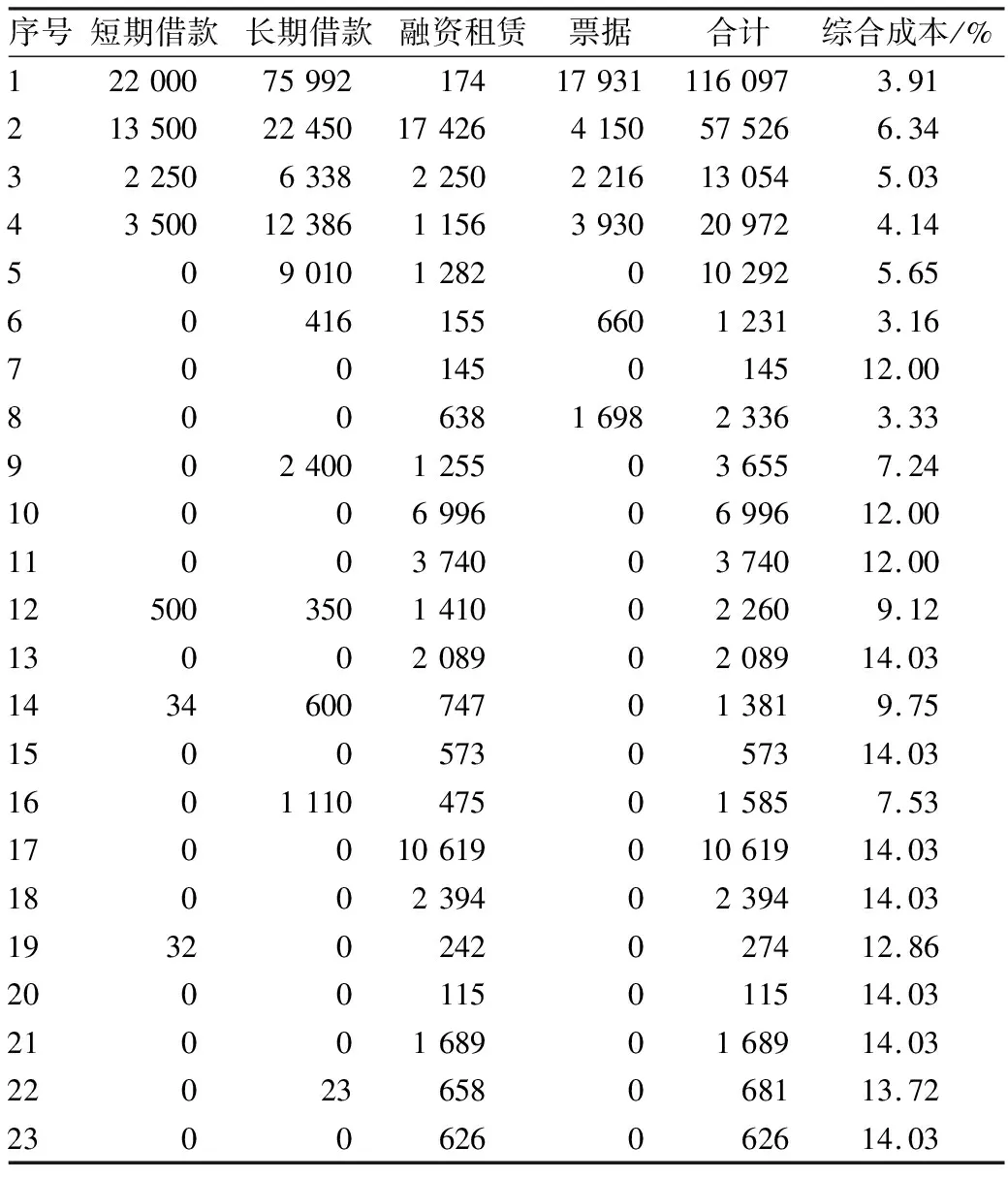

3.1.2 融资租赁成本匡算 公立医疗机构以融资租赁方式融资的成本匡算较为复杂,源于融资租赁公司较多,合同模板规范性较差,绝大多数租赁合同未标识利率,且存在通过保证金条款、服务费条款以及还款结构调整等方式提高收益率的情况,因此通过抽查23家公立医疗机构55笔融资合同,以现金流折现法确定其融资成本,通过测算后的平均XIRR进行匡算。①三级甲等综合医院融资租赁方式融资的平均成本(XIRR)为11.65%。②专科医院(地级市)融资租赁方式融资的平均成本(XIRR)为12.00%。③二级综合医院(县市级)融资租赁方式融资的平均成本(XIRR)为14.03%。见表1~表3。

表1 三级甲等综合医院21笔融资租赁借款金额、年限、XIRR (万元)

表2 专科医院(地市级)15笔融资租赁借款金额、年限、XIRR (万元)

表3 二级综合医院(县市级)19笔融资租赁借款金额、年限、XIRR (万元)

3.1.3 商业信用和票据成本匡算 商业信用融资成本表现为现金折扣的机会成本,实务中公立医疗机构的账龄显著高于现金折扣期限,因此按照零成本匡算;票据融资成本表现为商业银行按照票面金额征收的0.05%~0.10%的手续费,而调研公立医疗机构票据平均开具期限为180 d,因此,按照平均年费率0.075%匡算票据融资成本。

3.1.4 金融债务成本匡算 ①三级甲等综合医院金融负债综合融资成本的均值为4.85%,金融负债总规模为207 649万,金融负债收入比69.84%。②专科医院(地市级)金融负债综合融资成本的均值为8.06%,金融负债总规模为30 655万,金融负债收入比41.89%。③二级综合医院(县市级)金融负债综合融资成本的均值为12.92%,金融负债总规模为22 026万,金融负债收入比27.46%。见表4。

表4 23家公立医疗机构金融负债结构:类型、金额、综合成本 (万元)

3.2 基于融资成本和结构的信用风险分析

3.2.1 三级甲等综合医院的信用风险表现为过高的债务规模和金融负债收入比率。虽然三级甲等综合医院在融资渠道和筹资成本方面具有明显的优势,但是持续增长的债务规模和财务费用致使医疗机构自身的现金流十分脆弱,资金时点性压力突出,短期信用风险较高[9]。

3.2.2 专科医院(地市级)和二级综合医院(县市级)的信用风险主要表现为融资成本较高和融资渠道单一。①成本差异:不同规模和等级的公立医疗机构融资成本差异较大,三级甲等综合医院的金融负债综合融资成本仅为4.85%,而专科医院(地级市)和二级综合医院(县市级)的综合融资成本明显较高,这加剧了公立医疗机构的运营负担,进而降低了其应对信用风险的能力[10]。②结构差异:三级甲等综合医院所运用的金融工具较多,且以融资成本较低的商业银行贷款和票据为主;而专科医院(地级市)和二级综合医院(县市级)可供选取的金融工具单一,且以成本较高的融资租赁为主,进而金融资源区位分布的不均衡致使其面对重大不确定风险时缺乏弹性。

3.3 基于医疗机构结余能力的信用风险分析

通过调研,23家公立医疗机构的平均结余率为-1.23%,公立医疗机构的整体结余能力较差,部分公立医疗机构常年亏损,依靠累积债务和政府补助维持运营。虽然公立医疗机构存在低估收益和资产的动因,主观上公立医院往往倾向于收入平衡或略有亏损的经营结果以获得更多的政府补助支持;客观上按照企业会计准则制定的资产折旧和摊销制度与医院的实际设备运营情况差异较大(会计准备要求的折旧期限一般为5年,医疗设备的平均使用年限为10年),进而导致收益和资产被低估;但是持续的亏损和累积的债务风险会加剧累积公立医疗机构的信用风险,使得公立医疗机构在面对外部突发不确定因素时,缺少必要的资本积累和负债空间[11]。

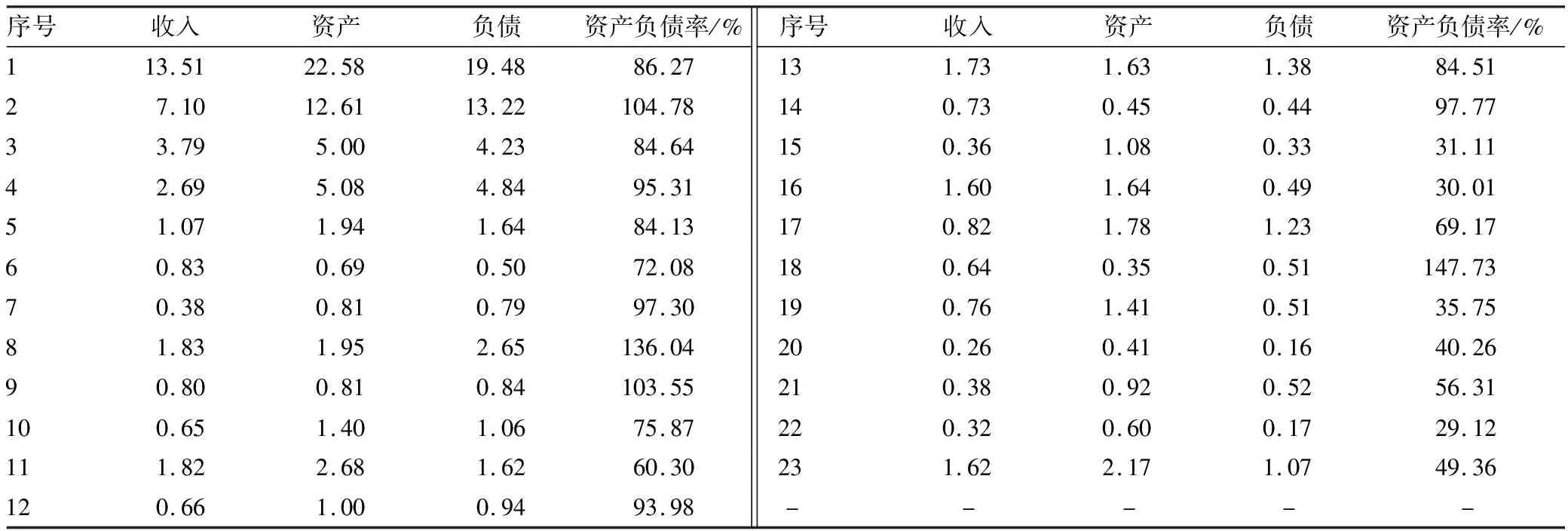

3.4 基于资产负债率的信用风险分析

通过调研,23家公立医疗机构的平均资产负债率高达76.75%,其中两个医疗机构的资产负债率达到136.04%和147.74%,较高的资产负债率极大地制约了公立医疗机构的报表空间,过高的负债水平和融资成本导致公立医疗机构面对较大的不确定性时缺乏必要的准备和应对能力,同时公立医疗机构普遍的金融风险意识淡薄,进而可能对自身资信和行业信用造成不良影响。

表5 23家公立医疗机构收入、资产、负债和资产负债率 (单位:亿元)

综上所述,公立医疗机构因其特殊的治理机制,其信用风险很少为外界关注,通过公立医疗机构金融负债结构、融资成本、结余能力、资产负债率的分析,公立医疗机构自身对冲金融风险的能力较差,可运用的金融渠道单一,面对市场不确定因素带来的运营困境缺乏应对手段[12]。通过风险信息网、汇法网、风报等公开信用平台查询,部分公立医疗机构存在短期信用违约和诉讼记录。公立医疗机构作为经济社会的一个部门,其自身的信用风险将直接传导至医疗行业、相关产业部分、金融机构等,进而存在诱发局部系统性风险的可能[13]。

4 公立医疗机构信用风险管理与资本结构构建的政策建议

基于马克思的共需品理论,医疗公共产品的供给应该遵循社会发展阶段与公共需求相结合的原则。根据我国经济社会的实际和普遍的国际经验,由政府部门单独提供医疗公共产品,一方面必定是低效率的,另一方面必然给财政带来沉重的负担;因此,在多元化医疗公共产品的供给过程中,金融机构的债务资本就成为补充医疗公共产品供给能力的重要外源性资本。那么如何正确地利用债务资本的杠杆作用,构建合理的资本结构?马克思在其信用理论中给出了指引,鉴于信用杠杆的双刃剑作用,马克思指出信用经济在扩大资本规模、投资规模的同时,其自发性和盲目性也会对社会资本起到摧毁性作用;因此根据马克思的经济原理提出如下建议。

4.1 从上层建筑的角度出发,公立医疗机构应该完善法人治理机制,权责清晰,明确公立医疗机构融资额度审批程序和风险防控应对机制,既充分保证公立医疗机构的自主经营,又防止其依靠过度负债扩大规模,从而诱发信用风险[14]。

4.2 从金融机构的角度出发,金融机构应增加对公立医疗机构的中长期信贷和专用设备贷款支持。医疗资产购置是公立医疗机构最主要的资本性投入,但是医疗资产的特殊性,决定了公立医疗机构在融资方式和担保条件等方面受限,因此金融机构应针对医疗机构的特殊性进行产品设计,促进医疗机构的可持续发展。

4.3 从公立医疗机构风险管理的角度出发,公立医疗机构应该加强营运资金管理,提高偿债能力,降低短期信用风险;同时,在医疗风险管理体系的基础上,建立信用风险储备基金,根据公立医疗机构自身的现金支付能力、流动比率、负债率、结余能力等指标的变化,适时调整风险储备基金的提取比例以应对信用风险[15]。

4.4 从公立医疗机构资本结构的角度出发,公立医疗机构应优化金融工具结构,逐渐降低高成本金融负债比重,尤其是融资租赁等高成本负债占金融负债的比重;同时,适当增加成本较低的政策性银行和地方政府专项债券所占金融负债的比重,多元化医疗资产购置方式,严格控制金融负债规模和杠杆系数,保证医疗健康产业持续发展[16]。