多功能虚词“由”的语法化及语义衍生关系

2021-07-27张成进孔冬秀

张成进,孔冬秀

(1.南京审计大学 文学院,南京 江苏 211815;2.南京审计大学 金审学院,南京 江苏 210046)

一、引 言

在古代汉语中,“由”是个多功能虚词,既有介词功能又有连词功能。现代汉语学界一般将“由”视为单纯的介词,认为它只具有介词用法,行使丰富的介词功能。

学界关于的“由”的共时研究较多,多归纳其意义、用法兼及“由”字句相关问题考察;历时研究也有涉猎,多顺带提及性质,总体考察并不充分。专门讨论“由”历时演变问题的简括如下:马贝加《近代汉语介词》(2002)(1)参见马贝加《近代汉语介词》,北京:中华书局,2002年版,第27页、90页、111页、249页、292页、309页。基于历时视角将“由”的意义和用法分散在各章节中进行探讨,总体而言是分散性的且“由”多种语法意义间的相互衍生关系没能予以揭示;史冬青(2008)(2)参见史冬青《先秦至魏晋时期方所介词“由”的历史演变》,《菏泽学院学报》,2009年第4期,第123-127。对“由”在先秦两汉的使用及发展演变情况进行了考察,但其研究仅局限于“由”表示方所义的发展演变问题;郑丽(2008)(3)参见郑丽《因果连词“由”“由于/於”的来源与虚化过程》,《西南科技大学学报(哲学社会科学版)》,2008年第6期,第80-83页。、许迪(2012)(4)参见许迪《“由”的语法化历程》,《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》,2012年第3期,第134-136页。专门讨论了“由”的来源与语法化问题,总体粗疏,只论及“由”部分意义和用法的语法化情况,未能对“由”丰富的语法意义进行整体性的历时考察。

有鉴于此,本文基于历时视角系统考察“由”各语法意义的来源、发展演变和相互衍生关系。具体研究如下几方面问题:“由”的语义来源、语法化及介词义的形成;“由”连词义的形成;“由”丰富的意义和用法之间具有怎样的内在语义关联及衍生关系;历时、共时层面“由”的语义与词性分野。

二、“由”的语义来源、语法化及介词义的形成

现代汉语中“由”是个典型的介词,介引体词性成分或非小句的谓词性成分,与其介引的宾语构成介词短语作状语,修饰其后的动词,行使丰富的介引功能。古代汉语中的“由“除了行使介引功能还同时承担关联功能,表明主句与分句之间存在因果语义关系,因此本文将古代汉语中的虚词“由”视为介—连兼类词。

(一)“由”语义来源

(1)其克从先王之烈,若颠木之有由蘖。(《尚书·盘庚》)

(2)今在析木之津,尤将复由。(《左传·昭公八年》)

由上分析可知,“由”最初用为名词,本义是树木新生的枝条,作动词时泛指“萌生”。句(1)和句(2)中的“由”分别是其名词与动词用法。“由”由“萌生”义又引申出动词“来源、产生”义。

(3)邦之杌陧。曰由一人。邦之荣怀。亦尚一人之庆。(《尚书·秦誓》)

(4)钦哉,往敷乃训,慎乃服命,率由典常,以蕃王室。(《尚书·微子之命》)

(5)就贤体远。足以动众。未足以化民。君子如欲化民成俗。其必由学乎。(《礼记·学记》)

“由”的“来源、产生”动词义在先秦典籍中使用较为普遍,《尚书》《诗经》《礼记》都有用例。句(3)—(5)中的“由”是动词中心语,意思是“源自、产生”。“由”的介词义正是由此语法化而来。

(二)动词“由”的语法化与处所义介词功能的形成

一般而言,由单音节动词语法化而来的同形介词,多在连动结构的V1位置完成,此为学界共识,也符合单音节介词形成时所遵循的基本演变规律。

“由”较早使用的动词义是“来源、产生”,后引申出动词“出发、经由”的意思,多用在连动结构的V2位置,前面的V1多是运行义动词。例如:

(6)升降不由阼阶,出入不当门隧。(《礼记·曲礼上》)

(7)送丧不由径,送葬不辟涂潦。(《礼记·曲礼上》)

(8)登席不由前,为躐席。(《礼记·玉藻》)

句(6)—(8)中的“由”都出现在连动式句法环境的V2句法位置,其宾语都是表示处所或方位的词语;句中的V1都是运行义动词。这样的句法位置为“由”向处所义介词虚化提供了适合的句法语义环境。但从汉语句子信息焦点分布位置来看,此时的“由”位于V2的句法位置,承担了句子信息焦点的职责,因此这里的“由”动词功能强,“出发、经由”义具体。

有时,由“由”充当V2成分的连动结构中还用“而”来连接,例如:

(9)故《经礼》三百,《曲礼》三千,其致一也。未有入室而不由户者。(《礼记·礼器》)

(10)欲察物而不由礼,弗之得矣。(《礼记·礼器》)

句(9)(10)中的V2“由”与其前的V1结构经“而”连接,这里的“由”仍是动作性很强的运行义动词,充当句子的谓语。但有时,由“而”连接的“由”字连动结构,“由”处于V1位置,例如:

(11)古之人未尝不欲仕也,又恶不由其道。不由其道而往者,与钻穴隙之类也。(《孟子·滕文公章句下》)

(12)栾盈将入晋,晋人不纳,由乎曲沃而入也。(《春秋公羊传·襄公二十三年》)

句(11)中的两个“由”在意义和句法功能上存在一定的差异。“又惡不由其道”中,“不由其道”小句作宾语,“由”是小句的核心谓语,动词功能强,意义具体实在;“不由其道而往”是个由“而”连接的连动式,“往”承担句子信息结构重心职责,这里的“不由其道”不具备独立小句功能,处于动词前状语的句法位置,易被整体分析为状语从而使得“由”在意义和功能两方面逐渐迈向虚化的征程。句(12)中的“由”与此类同。当这类连动结构中不再出现连接成分“而”时,原先由“由”构成的“V1+N1”动词性及充当谓语的功能进一步削弱,最终降类为作“V2+N2”前的状语。例如:

(13)王麻冕黼裳,由宾阶隮。……上宗奉同,瑁,由阼阶隮。大史秉书,由宾阶隮。(《尚书·顾命》)(按:隮,登上、升上;宾阶:西阶;阼阶:东阶)

(14)他日由邹之任,见季子;由平陆之齐,不见储子。(《孟子·告子章句下》)

(15)兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。(《孙子·地篇》)

句(13)-(15)中的“由”处于“V1+N1+V2+N2”句法环境中,这类句子体现出如下三大特点:一是动作行为的关联主体都是具有强施动特征的人;二是“V2”是运行义动词;三是“由”的宾语均为意义具体的处所词。这三个特征决定了此类句子里的“由”具有两解性特征,即既可以理解为运行动词“出发、经由”,也可以理解成处所义介词“从、经由”。若“由”按动词理解,则句(13)中“由宾阶隮”意思是国君先途经宾阶再登往君臣相见或祭祀之所,“宾阶”是动作主体行经的具体之地;若“由”按介词理解则“由宾阶隮”意思是国君经由宾阶从而登往君臣相见或祭祀之所,“宾阶”是动作发生所经由的场所。同理,句(14)(15)中的“由”均可作动词与介词两解性特点。

当“由”所在的句子这三个限制特征消失时,即“由”所在的句子主语扩展为非施动性主体或“V2”为非运行义动词或“由”的宾语不再是具体的处所词,“由”的两解性消失,只能做介词理解,表示相对抽象的起始义、经由义。例如:

(16)知象由心变,以此观心,可以成女婴;知碗由心生,以此吸神,可以成炉冶。(《关尹子·七釜》)

(17)受业之纪,必由长始,一周则然,其余则否。(《管子·弟子职》)

(18)由生而死,由死而生。(《列子·仲尼》)

以上三句中的“由”不能再作具体的运行义动词理解,其唯一的作用就是为动作行为引进发生的起始、经由或途径,“由”的宾语不再限制为具体的处所词,名词句(16)、形容词(句17)、动词(句18)充当其宾语。

(三)“由”视角义介词功能的形成

视角即观察事物的角度或立足点,或表示从某人角度出发去看问题或依据某个视角去看问题。“由”的视角义从其处所义衍生而来,是认知隐喻的结果,动作行为的起始、经由或途径隐喻言谈的视角、行事的依据。例如:

(19)由天地之道观惠施之能,其犹一蚊一虻之劳者也。(《庄子·天下》)

(20)由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也而不相泣者,几希矣。(《孟子·离娄章句下》)

(21)百里徯,秦国之饭牛者也,穆公举而相之,遂霸诸侯;由是观之,贱岂可贱,少岂可少哉?(《管子·小问》)

(22)由此言之,无所不出,无所不入,无所不可。(《鬼谷子·捭阖》)

(23)由是论之,失国之主多如宣王。(《吕氏春秋·骄恣》)

句(19)—(23)中的“由”引进视角或依据。先秦时期,视角、依据义介词“由”在使用时显示如下两个特点:

第一,“由”的宾语由名词或名词性短语充当的用例很少,如句(19)(20);“由”的宾语差不多都是由代词“是”和“此”充当,几乎形成一种固定用法,即句(21)—(23)中的“由是观之”“由此言之”“由是论之”。

第二,“由”构成的视角义介词短语修饰的谓语动词在数量上具有封闭性特点,主要集中在视觉类动词“观”和言说类动词“言”与“论”上,其中以“观”充当谓语中心最为普遍,使用频率最高,而言说类“言”与“论”偶有出现,其它类动词尚未发现。我们对《十三经》、先秦诸子及《战国策》《楚辞》《国语》等文献进行穷尽性检索,得出此类“由”的用例如下:

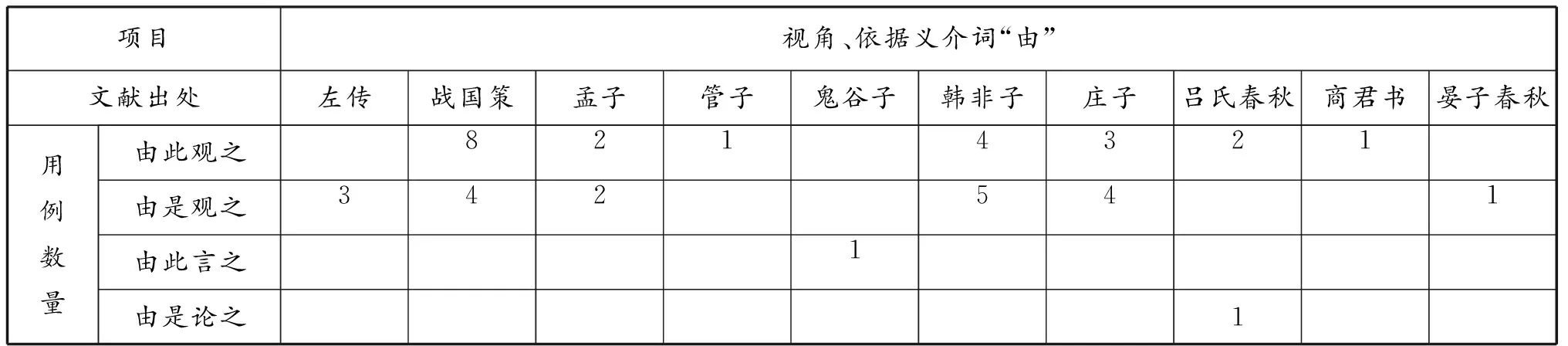

项目视角、依据义介词“由”文献出处左传战国策孟子管子鬼谷子韩非子庄子吕氏春秋商君书晏子春秋用例数量由此观之8214321由是观之342541由此言之1由是论之1

由表可知,视角义介词“由”在先秦时期的用法主要集中于视觉类动词“观”作谓语的“由此观之”中,几近固定用法,共检索到40例;言说类动词“言、论”作谓语的用例仅仅检索到2例。

需要指出的是,现代汉语中的准固定结构“由此看来”正是从“由此观之”发展演变而来,而“由此看来”在明代就已出现,例如:

(24)由此看来,可以用情来使她乱礼。(明·李昌祺《剪灯余话》卷五)

(25)由此看来,这都是些奇女子,都是脱却脂粉本色,独显英雄伎俩的。(明·罗浮散客《天凑巧》第三回)

清代以来,“由此看来”继续使用,例如:

(26)由此看来,请教还是有才的做官害大,还是无才的做官害大呢?(《老残游记》第六回)

(27)由此看来,他乃郎无真才可知,如何配得令爱?(《玉娇梨》第三回)

表视角义介词“由”的用法一直保留到现代汉语中,并高频率地使用在准固定结构“由此看来”中。

介词“由”的视角义是其处所义进一步语法化所致,是认知隐喻和主观化双重作用的结果,动作行为的起始、经由或途径隐喻言谈的视角、行事的依据;在这一发展演变过程中,“由”体现出说话人“自我”表现的成分渐次增多,主观化逐步增强,言谈的视角体现的正是“说话人在说出一段话的同时表明自己对这段话的立场、态度和感情”[3]。

(四)“由”时间义介词功能的形成

“由”语法化为介词最早形成的是处所义,表示空间上的起始或经由。后又演化出时间义介词的用法,表示时间的起始。

(28)大夫而飨君,非礼也;大夫强而君杀之,义也,由三桓始也。(《礼记·郊特牲》)

(29)图纸进退,愿由今日。(《国语·晋语》)

(30)退无罪人乎道路率径,夺人车马衣裘以自利者并作,由此始,是以天下乱。(《墨子·明鬼下第三十一》)

句(28)—(30)中的“由”均表示时间义,其后的宾语可以是普通名词(句28)、时间名词(句29)、代词(句30),这些“由”共同的作用是介引动作行为的起始时间,由此可见“由”的时间介词的用法最迟在战国时期就已形成。“由”的时间义从其处所义衍生而来,内在的语义衍生机制是认知隐喻,当说话者用识解空间起始的方式去识解时间的起始、将空间域的起始投射向时间域的起始时,时间介词“由”形成。

时间介词“由”构成的介词框架“由……至……”也在这一时期出现,相当于现代汉语的“从……到……”,整体表示时间,只是用例较少,我们只在《孟子》中发现两例,例如:

(31)由尧舜至于汤,五百有余岁矣。(《孟子·尽心下》)

(32)由汤至于武丁,贤圣之君六七作。(《孟子·公孙丑章句上》)

(五)“由”原因义介词功能的形成

“由”最初的动词义是“源自、产生”,“源自”即根源,根源即事件的原因,由此引申出原因义动词的用法,在句中充当核心谓语。这样的“由”先秦文献用例很多。

(33)下民之孽,匪降自天;噂沓背憎,职竞由人。(《诗经·节南山》)

(34)随之见伐,不量力也。量力而动,其过鲜矣。善败由己,而由人乎哉?(《左传·僖公二十年》)

(35)吉凶由人,吾不敢逆君故也。(《左传·僖公十六年》)

以上三句中,“由”是动词,独立承担所在句子或小句谓语中心的职责,后接名词或代词宾语,表示原因,意为“根源于……,因……而起”。但当“由+N”结构位于动词或动词性成分之前充当状语时,“由”经历非范畴化,游离动词范畴,实现了功能降类,从充当动词谓语降类为功能性成分,获取介引范畴功能,与介引的宾语一起整体充当其后动词的状语。例如:

(36)妖由人兴也,人无衅焉,妖不自作,人弃常,则妖兴。(《左传·庄公十四年》)

(37)男女之别,国之大节也,而由夫人乱之,无乃不可乎?(《左传·庄公二十四年》)

(38)故谋用是作,而兵由此起。(《礼记·礼运》)

(39)圣人由此知言之不可兼也,故博为之治,而计其意。(《管子·宙合第十一》)

有时,此类“由”后接成分不局限于名词或代词,还有谓词性成分,例如:

(40)藏甲之国,必有兵遁,市人可驱而战。安国之兵,不由忿起。(《慎子·逸文》)

以上五例中的“由”失去独立充当谓语的功能,“由”与其宾语位于核心动词前整体作原因状语,“由”经历非范畴化过程,实现由动词向介词演进的范畴转移,原因义介词功能形成,其唯一的作用就是介引动作行为的原因。但此类用例,先秦时期使用频率并不是很高,可视为“由”原因义介词用法的萌芽。

可见,原因义介词“由”是从“源自、产生”义动词直接语法化而来,萌芽的时间为战国时期,因此与“由”的处所义、时间义、视角义介词用法之间不存在相互衍生关系。

(六)“由”对象义介词功能的形成

“由”用作对象介词时,引进动作行为的经手者或施事者,有“归、靠”的意思。“由”引进经手者用法语义来源于动词“源自、经由”义。例如:

(41)苟反,政由甯氏,祭则寡人。(《左传·襄公二十四年》)

(42)爽邦由哲,亦惟十人迪知上帝命越天棐忱,尔时罔敢易法。(《尚书·大诰》)

(43)邦之杌陧,曰由一人;邦之荣怀,亦尚一人之庆。(《尚书·秦誓》)(按:杌陧,即倾危不安)

句(41)-(43)中的“由”是动词,可以理解为“源自、经由”的意思,充当所在小句的核心谓语,该小句均为受事主语句,宾语是施事,主语是受事,受事在前,施事置后;同时,这里的动词“由”又可以理解为“归、靠”的意思,“政由甯氏”意为政权归甯氏掌管,“爽邦由哲”意即清明的国家靠哲人创造、掌管,“邦之杌陧,曰由一人”即国家的倾危归一个人决定。“由”引进动作行为经手者或施事者的介词用法正是由此语法化而来。

“由”作“归、靠”意动词使用时,其宾语由施事者充当,动词“由”仅行使作谓语的功能,而施事者施行的具体动作行为隐含在动词“由”中,并没有体现出来。如句(41)中的“政由甯氏”,意思是政权归甯氏掌管、负责,施事者施行的“掌管、负责”这一动作行为是隐含的,动词“由”本身并没有将其传达出来,而是由所在的受事主语句整体呈现出来,句(42)(43)中的动词“由”同此。但当“由”所在的受事主语句需要明晰化施事者所实施的具体动作行为时,则“由”的意义经历从隐含到呈现的历程,动词“由”具体动作行为义势必要在表层的句子结构中得以体现。“由”的意义“从隐含到呈现”导致其句法地位因之发生改变,例如:

(44)礼义由贤者出。(《孟子·梁惠王下》)

(45)军中之事,不闻君命,皆由将出。(《六韬·龙韬·立将》)

句(44)(45)中的“由”与独立作谓语的“由”虽然在意义上都有“归、靠”的意思,但施事者关联的动作行为体现方式迥然不同。“由”独立作谓语时,施事者行使的具体动作行为是隐含的,由整个受事主语句予以传达;而句(44)(45)施事者行使的动作行为由动词“出”予以明晰化;施事者动作行为明晰化的句法后果是,该动词占据了核心谓语地位,此时“由”独立作谓语的功能弱化,又因“由+宾”处于该动词前状语的句法位置,“由”的词汇义弱化,语法义强化,唯一的作用就只能为该动词引出施事者,“归、靠”义对象介词功能形成。

战国时期,还出现了受事位于动词之后的介词“由”用例,例如:

(46)古昔多由布衣定一世者矣,皆能用非其有也。(《吕氏春秋·离俗览第十九》)

语料检索过程中我们发现,战国时期对象义介词出现频率很低,只能认为这几例“由”是其对象义的萌芽。两汉魏晋南北朝时期,“由”引进经手者或施事者用法使用频率才逐渐提高,臻于成熟。例如:

(47)分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”。(《史记·项羽本纪》)

(48)胜独以为嘉备宰相,诸事并废,咎由嘉生。(《汉书·何武王嘉师丹传第五十六》)(按:胜,龚胜,人名;嘉,王嘉,人名。)

(49)闻弟为郡守,政教威恩,不由己出,动任臧洪,洪者何人?(《三国志·魏书七》)

“由”用作对象介词,引进动作行为的经手者或施事者,表示“归、靠”的意思,自战国时萌芽产生并一直沿用至今。

三、“由”原因连词功能的形成

(一)原因连词“由”的语法化历程

前文分析,“由”的原因义介词用法从原因义动词语法化而来,原因义动词从“由”的“源自、产生”义动词引申而来。动词“由”表原因时,后接名词或代词,意为“根源于……,因……而起”。语料分析发现,这类表原因的动词“由”在虚化出原因义介词用法之前,后接的成分除了名词或代词,也大量后接谓词性成分和小句,而且这些用例出现年代较早,普遍使用在原因义介词形成之前。例如:

(50)过由人,而怨由细。(《国语·晋语》)

(51)国家之败,由官邪也。(《左传·桓公二年》)

(52)失者,由名分混。得者,由名分察。(《尹文子·大道上》)

句(50)中第二个“由”后接形容词“细”,句(51)(52)中“由”后接主谓短语,这四个“由”意义上还保留“根源于……,因……而起”的意思。句法功能上,“由”的主语部分即被陈述部分在形式上较短且都具有体词性功能,如句(50)中的“过、怨”、句(51)中的“国家之败”、句(52)中的“失者、得者”,因此这里的“由”动词功能强,仍充当句子或小句的核心谓语。

连词作为典型的功能词,最基本的作用就是行使关联功能。“由”单独作谓语行使陈述功能时,“由”与其前的被陈述部分(主语)是关系紧密的句内关系;但当“由”的主语部分即被陈述部分在形式上扩展为小句甚至是结构更为复杂的复句时,“由”的被陈述部分从语形长度较短的名词或代词扩展为语形长度较长的小句甚至是复句,“由”将陈述与被陈述部分连接起来的作用凸显,此时“由”作动词表原因的陈述功能逐渐减弱,表原因的关联功能逐渐增强,因而“由”与其被陈述部分逐渐由关系紧密的句内关系发展演变为关系相对松散的句际关系。例如:

(53)刑罚中则民畏死,畏死,由生之可乐也。(《尹文子·大道下》)

(54)纣为黎丘之鬼,而戎狄叛之,由无礼也。(《韩非子·十过》)

(55)夫卖者满市,而盗不敢取,由名分已定也。(《商君书·定分第二十六》)

(56)如此,虽战胜而国益弱,得地而国益贫,由国中之制弊矣。(《尉缭子·制谈第三》)

“由”作动词时,其被陈述部分是语形长度较短的体词性结构。但句(53)中“由”的被陈述部分“(民)畏死”已扩展为小句,而句(54)—(56)中“由”的被陈述部分扩展为更为复杂的复句,这里的“由”体现出的更多的是篇章连接功能,将前后两个部分关联至一起,因而这里的“由”逐渐具备了连词的功能,有“因为、由于”的意思。但这些连词“由”在表原因义时均用在表结果意义的分句或复句之后,这与现代汉语原因连词使用时的常规位置存在差异,现代汉语中原因连词的优势语序是原因分句位于表结果分句之前。

现代汉语中,原因连词在行使关联功能时,优势语序是原因小句在前,结果小句在后,但汉语史上原因连词“由”在行使关联功能时却与此相反。语料检索显示,先秦汉语中,“由”做连词表原因时,大多数是原因部分在后,结果部分在前。马贝加(2002)指出,“连词‘由’是从用于V后面的‘由’衍生的”[4],马先生指出的这种倾向性符合语言事实。

但我们在先秦文献中也发现连词“由”表原因时用在结果之前的情况。例如:

(57)是以上下有礼,而谗慝黜远,由不争也,谓之懿德。(《左传·襄公十三年年》)

(58)故若颜阖者,非恶富贵也,由重生恶之也。(《吕氏春秋·贵生》)

(59)兵之所加者,农不离其田业,贾不离其肆宅,士大夫不离其官府,由其武议在于一人,故兵不血刃,而天下亲焉。(《尉缭子·武议第八》)

句(57)-(59)中,“由”关联的原因分句均位于结果分句之前。但总体而言,此类用例出现频率较低。我们认为,无论“由”关联的原因分句位于整个复句之前还是之后,并不影响“由”是原因连词的词性认定,这种关联位置形成的动因主要是由语言信息传递特征决定的,下文会做详细分析论证。

(二)原因连词“由”的语法化模式

吴福祥(2011)指出语言形式的多功能性是指“语言中某个编码形式具有两个或两个以上不同而相关的功能”[5]。语言形式的多功能性是人类语言的一个普遍特征,虚词的多功能性也不例外。多功能虚词的形成多是历时语法化的结果,某个语言项在历时演化阶段会经历多个不同的虚化过程,每一次虚化都可能增加一个新的语法意义,这些意义积淀在共时层面就体现为这个虚词的多功能性。这些新的语法功能与原语言项之间形成多种复杂的语法化模式,有的语法意义由原语言项直接语法化而来,有的语法意义由已形成的语法意义再语法化而来。在多功能虚词“由”连词功能形成问题上,郑丽(2008)认为,原因连词“由”从其原因介词用法进一步虚化而来,同时她又指出“连词‘由’也可能是表‘来源、源于’义的动词‘由’直接虚化而成”[6]。许迪(2012)将动词“由”的语法化历程概括为“动词>介词>连词”[7]。本文考察结果显示,“由”的原因义连词用法并非其原因义介词用法进一步语法化的结果,而是从“根源于,因……而起”动词“由”直接语法化而来,语法化完成时间是战国时期,这与“由”的原因义介词形成时间基本相仿,因此我们认为“由”的原因义介词与原因连词之间没有衍生关系。本文的考察结果支持了郑丽关于连词“由”形成的第二种猜测,即连词“由”直接来源于动词而非介词再语法化的结果。

(三)原因连词“由”关联位置的动因考察

先秦时期,原因连词“由”在关联因果分句时,原因分句既可以位于整个复句之前也可以位于整个复句之后,但以后者的使用频率为高,即说话者在使用“由”表达因果关系时先说结果再表原因是优势选择。我们认为,无论“由”关联的原因分句位于整个复句之前还是之后,并不影响“由”是原因连词的词性认定,这种关联位置形成的动因主要是由语言信息传递特征决定的,原因分句在前还是在后取决于语言信息传递的实际需要,是信息传递的连贯性、顺畅性、清晰性原则的具体体现。陆俭明(2018)指出,就句子结构与句子信息结构间的关系来说,各种语言呈现共性特征,即“已知信息在前,未知信息在后”[8]。我们认为当说话者将“由”关联的结果作为新信息进行传递时,“由”表结果的分句置后;当说话者将“由”关联的原因作为新信息进行传递时,则“由”表原因的分句置后。例如:

(60)视无见,听无闻,由国无市也。夫市也者,百货之官也,市贱卖贵,以限士人。(《尉缭子·武议第八》)

(61)凡民之不畏死,由刑罚过。刑罚过,则民不赖其生。生无所赖,视君之威末如也。(《尹文子·大道下》)

例(60)(61)分别是包含连词“由”的一段语篇,“由”关联的复句分别是这两个语篇的内部组成部分,从信息结构的角度看,各个子句有机整合成一段结构衔接、语义连贯的信息流。这两段语篇清楚显示,“由”关联的原因分句之所以一定要置于结果分句之后,一是为了传递新信息的需要,一是为了结构衔接、语义连贯的需要。例(60)是由两个复句构成的语篇,在第一个复句中“国无市也”表原因,缘何要置后,一是言者认为其重要,故作为新信息进行传递;二是为了构筑语篇的需要,因为“国无市也”只有在第一个复句中被置后才能紧接着作为旧信息被置于第二个复句句首(即“夫市也者”)从而开启新的话题,以保证整个语篇信息流的信息衔接与流畅传递。例(61)更是如此,这是一个由三个复句构成的语篇,“由”关联的原因分句只有置后才可以与第二个复句的句首旧信息相呼应,从而开启下一个新的话题。如果将例(60)(61)中“由”表原因的分句置于表结果分句之前,就会得到如下两个新的语篇(60′)、(61′):

(60′)由国无市也,(故)视无见,听无闻。夫市也者,百货之官也,市贱卖贵,以限士人。

(61′)由刑罚过,(故)凡民之不畏死。刑罚过,则民不赖其生。生无所赖,视君之威末如也。

从语言信息结构视角看,以上两句有违汉语篇章信息结构的要求,因为如果让表原因的“国无市”与“刑罚过”置于第一个复句的句首,则整个语篇信息流的顺畅传递被阻断,结构上的连贯性也被打乱。

由此可见,“由”关联的原因分句无论是位于整个复句之前还是之后,并不影响“由”原因义连词的词性认定。“由”原因义连词功能的形成时间是战国,与其原因义介词更能形成的时间大致相仿,前者不是由后者进一步语法化而来,均是动词直接语法化的结果。

四、结 论

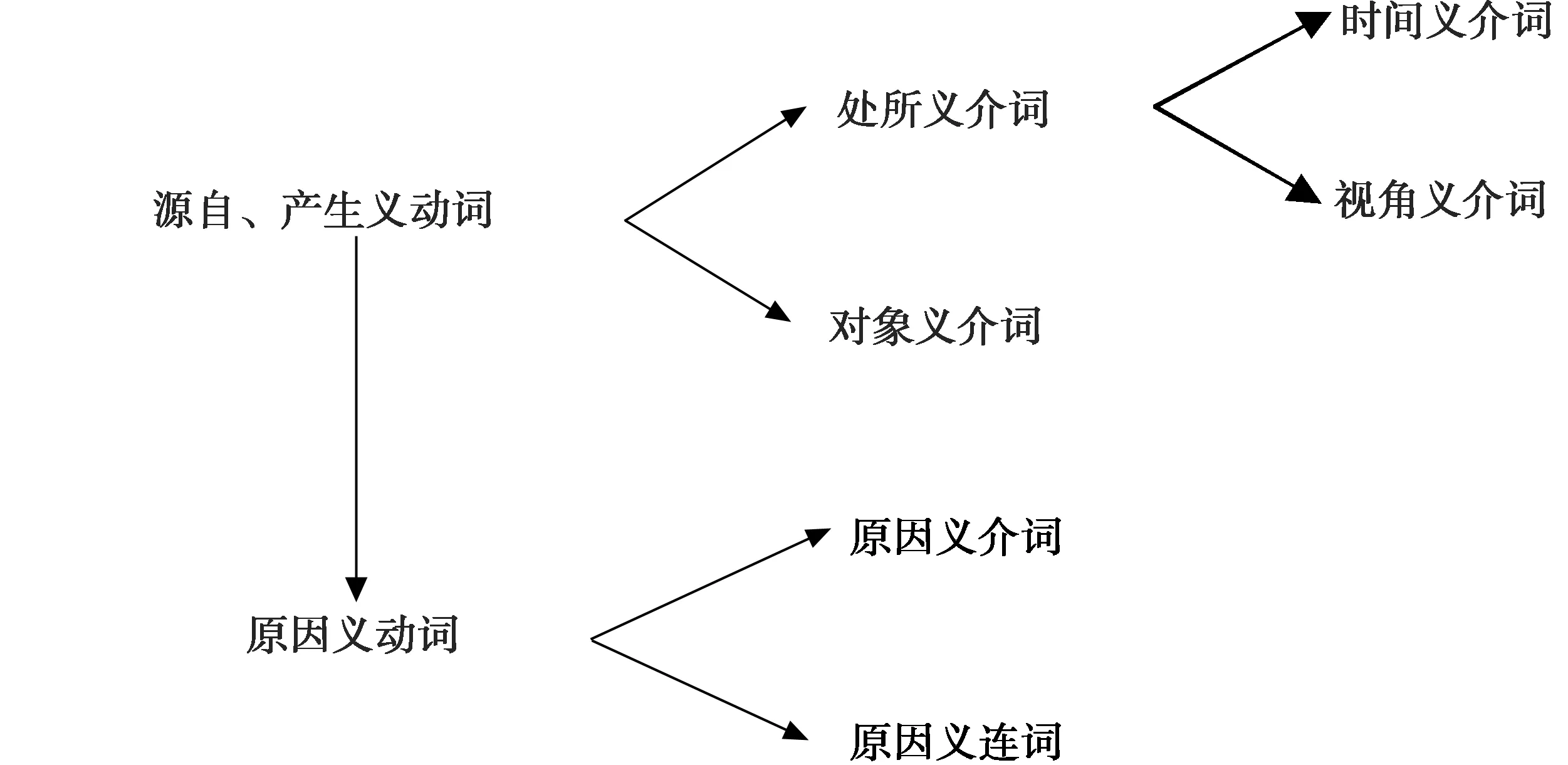

“由”的本义是树木生出的枝条,用作名词。作动词时意思是“萌生”,引申出动词“源自、产生”义,而“源自、产生”又引申出动词“原因”义项。

汉语史上,“由”有介词和连词两种虚词用法。作介词时“由”主要有如下几种意义用法:引进处所、视角、时间、原因、依据、对象,是个典型的多功能语言形式。做连词时,表原因,关联原因与结果。

介词“由”的处所义、对象义由动词“由”的“源自、产生”义直接语法化而来;介词“由”的原因义用法由原因义动词语法化而成;介词“由”的视角义、时间义是其处所义进一步语法化而来。

连词“由”从“根源于、因……而起”义动词直接语法化而来。“由”的被陈述部分由语形长度较短的名词或代词扩展为语形长度较长的小句甚至是复句,是动词“由”语法化为连词“由”最重要的动因。

一般来说,连词与介词相比,其意义更为虚灵,因为就虚化程度而言,与名词相关的语言成分虚化程度低于与小句相关的语言成分,即沈家煊(1994)所概括的“与名词有关的低于与小句有关的,如介词低于连词”[9]。但这条语法化程度标准,只能视为一个多功能语言形式虚化程度的大体趋势,而非绝对。本文的考察结果也不完全支持这条虚化程度标准,因为原因义连词“由”并非原因义介词“由”进一步语法化的结果,二者都是由原因义动词直接语法化而来。

综上,“由”的动词义与多种介词义及原因义连词之间的语义衍生关系图示如下:

现代汉语中,虚词“由”只有介词的用法,古代汉语中形成的原因义连词用法并没有延续至今。究其原因,主要是“由”的原因义连词用法被原因义连词“由于”替代(“由于”的形成将另文讨论),原因义连词“由于”的兴起致使原因义连词“由”的衰落直至消失,从而形成现代汉语中“由”和“由于”在连词用法上的共时分工。