网络化治理视角下的城市大脑

2021-07-25张蔚文

张蔚文

【关键词】效率导向 公共价值导向 數字治理 城市大脑

【中图分类号】 D630 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2021.09.008

引言

城市是社会经济活动的重要载体,也是人民群众生产生活、宜业宜居的乐园。城市治理是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,涉及城市规划、建设、管理等各环节和生产、生活、生态各领域,在国家发展中占据举足轻重的地位。2020年3月,习近平总书记在浙江省杭州市城市大脑运营指挥中心考察时指出,推进国家治理体系和治理能力现代化,必须抓好城市治理体系和治理能力现代化。运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新,从数字化到智能化再到智慧化,让城市更聪明一些、更智慧一些,是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路,前景广阔。城市治理是一项复杂的系统性工程,需要协调各方利益、统筹多方力量。而城市治理的数字化转型,不仅有利于推进城市治理体系和治理能力现代化,提升城市治理绩效和生活品质,而且还有可能促进数字技术发展,推动组织与社会的数字化转型。[1]

近年来,随着大数据、物联网、人工智能等新一代数字信息技术的出现和发展,城市治理领域也产生了以数字化转型为核心的众多新议题。当前的数字化、信息化和智能化技术正在孕育全周期、智慧化的城市治理新模式,也对城市治理本身提出了新的更高要求。在此背景下,以上海、杭州和雄安新区等为代表的许多城市和地区开始探索数字化转型,并形成了包括“一网通办、一网统管”、城市大脑、数字孪生城市等在内的诸多成果。在实践中,这些城市和地区也积累了许多经验,并逐渐探索出一条具有时代特征和中国特色的超大城市数字化治理路径。

近年来,杭州市以打造“数字经济第一城”和“数字治理第一城”为发展目标,基于城市大脑平台实现了从经验积累到治理体系搭建再到治理体系形成三个阶段的发展,取得了许多阶段性成果。2020年新冠肺炎疫情期间,杭州城市大脑以“健康码”“亲清在线”“读地云”等产品作为技术支撑,在城市资源配置、宏观决策指挥、突发事件预测预警等方面发挥了显著作用。

网络化治理:数字化转型的新选择

随着治理主体、对象和目标的发展变化,学术界关于治理的理论也在不断演变进化。20世纪70年代末,新公共管理运动逐渐兴起,该运动的核心是强调建立相对平衡的权力分配机制,强调行政效率,重新界定政府的作用以及加强公私部门的有机连接等。[2]然而,当新公共管理运动发展到后期,越发过分强调分权与效率,带来了公共部门碎片化和职责同构的弊端。而为了应对新公共管理运动带来的“碎片化政府”问题,又产生了多中心治理、数字化治理和网络化治理等理论,它们与整体性治理理论一同构成了西方“整体政府”和“无缝隙政府”改革运动的理论基础。[3]

网络化治理的概念最早出现于美国学者凯特尔(Kettle)在1993年出版的《Sharing Power:Public Government and Private Markets》一书中。他认为治理是“政府与社会力量通过面对面的合作方式组成的网状管理系统”。[4]随后,不同学者对网络化治理的定义、内涵、基本特征等进行了不同的阐释和讨论。詹姆斯·罗西瑙(James Rosenau)将网络化治理定义为“一系列活动领域里的管理机制,它是一种由共同目标支持的活动,活动的主体未必是政府,也无须完全依靠国家的强制力来实现”。[5]伊娃·索仑森(Eva Sorensen)将其定义为“在水平方向上的联结是相关的、稳定的、并且相互依赖的,但是在运作中是相互自治的行动者们;通过谈判相互作用;发生在一个管制的、规范的、认知的、理想的框架中;在某种意义上是自律的;在某些特殊的政策领域致力于公共目的的产出”。[6]她还根据政府主体在治理过程中的地位和介入方式对网络化治理的模式进行了更加具体的划分。此外,斯蒂芬·戈德史密斯(Stephen Goldsmith)和威廉·埃格斯(William Eggers)在《网络化治理:公共部门的新形态》一书中将网络化治理定义为“深深依赖伙伴关系,能够平衡各种非政府组织以提高公共价值的哲学理念,以及种类繁多的、创新的商业关系的一种治理模式”,[7]并对网络化治理的优劣势、网络设计框架和未来发展方向等问题进行了详尽的讨论。

国内学界对于网络化治理的研究最早出现在俞可平《治理与善治》一书中,他在该书中对当时国外关于治理理论的研究和自身的研究成果进行了介绍。而随后不同学者对网络化治理也进行了包括“治理就是网络化治理”“网络化治理催生出新的政府治理工具”“网络化治理更多存在于企业管理领域”等在内的不同角度和方向的解读。[8]韩兆柱通过对数字化治理、网络化治理和网格化管理理论进行对比发现,三者在治理主体、价值追求和治理工具方面具有一定的契合性,但在政府角色、研究对象、评价标准和应用领域等方面存在差异。[9]唐亚林通过对网络化治理范式的深度解剖,提出其主要包括纵横交错型、嵌套型与智慧型三种类型,其核心要素主要包括扁平化结构、互动协商机制、参与化权利与增殖性公共价值。[10]此外,一些学者也对网络化治理在具体治理过程中的实践进行了探讨。陆小成通过对“兰州蓝”经验的考察探索了城市低碳发展的网络化治理路径。[11]宋蔚将网络化治理理论应用于社区治理,提出了以信任机制、资源共享机制和公共承诺机制相结合形成的协作治理机制为保障的网络化社区治理路径。[12]

随着数字信息技术在城市治理过程中扮演愈发重要的角色,越来越多的城市开始了数字化转型的实践。城市大脑作为杭州城市数字化转型的重要创新,在技术上面临新的机遇与挑战的同时,也担负着探索城市治理模式和体制机制的重任。目前,对于城市大脑的研究重点在于其实现的技术路径[13]、治理界面[14]和治理风险[15][16]等方面,对城市大脑与城市治理体制机制转变之间关系的研究还相对有限。因此,本文从网络化治理理论出发,对城市大脑建设过程中不同行动主体之间的互动模式及其存在的问题进行探讨,提出城市大脑在未来建设中的公共价值导向。

网络化治理视角下的城市大脑

城市大脑在国内的实践起步于2016年4月,杭州以交通领域为突破口,运用城市大脑开启利用大数据改善城市交通的探索。如今,杭州城市大脑已经实现了从经验积累到治理体系搭建再到治理体系形成三个阶段的发展,[17]对应到具体工作中就是数字治堵、数字治城和数字治疫三个阶段,取得了部分阶段性的成果。目前,杭州城市大脑的应用场景不断丰富,已形成11大系统、48个场景同步推进的良好局面。[18]

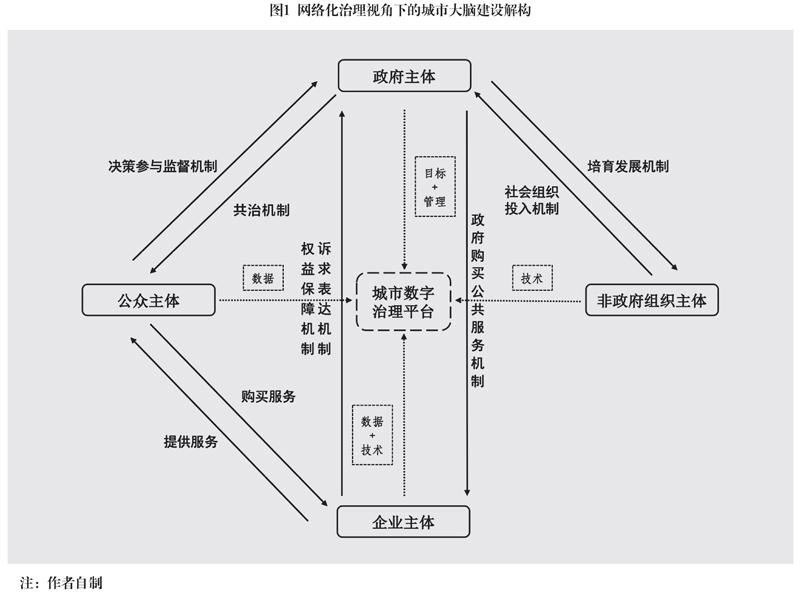

按照詹姆斯·罗西瑙的定义,网络化治理是指在共同目标的支持下,一系列活动领域里的管理机制,活动的主体未必是政府,活动的实现方式并非依靠国家强制力。因此,在网络化治理的视角下,探究城市大脑可持续发展的共同目标或驱动力尤为重要。在杭州城市大脑的案例中,企业、市民、非政府组织共同参与城市治理已然成为一场城市创新运动,使政府和社会各主体得以合作和双向互动沟通,产生网络化效应,处理方式也从传统被动式的问题应对逐步转向主动式的指挥导引。以杭州城市大脑为例,在网络化治理视角下解构城市大脑建设,可以分析出不同主体参与城市治理的网络化机制(如图1所示),并进一步提出城市大脑建设面临的困境,探究城市大脑可持续发展和多主体参与治理的共同目标和优化路径。

企业参与服务机制。在政府主体与企业主体的互动方面,构建了政府向企业购买公共服务的机制和企业向政府的诉求表达和权益保障机制。在数字信息化时代,由于政府存在技术和人才等方面的局限,因此在一些数字公共服务的提供方面无法满足功能需求。此时,企业主体就会通过市场机制,提供政府无法实现的公共服务供给。在政府向企业主体购买公共服务的机制中,政府的目标是实现公共利益,而企业的目标则是追求利润最大化,尽管双方目标不同,但利益存在一定程度的耦合,可以进一步通过诉求表达和权益保障机制等方式来达成合作。在杭州城市大脑的网络化治理过程中,即采用了政府契约外包的形式来使企业参与公共服务的提供。政府契约外包在实践中被证明是一种较为有效的政府与市场合作模式,即政府将公共服务或公共产品生产承包给私人或非营利组织,并在合同中规定公共服务或产品的各项标准。

此外,企业在参与公共服务提供的过程中,通过诉求表达和权益保障機制来维护企业的利益,使企业主体拥有充分的话语权。在杭州城市大脑的网络化治理过程中,政府主体与企业主体之间建立了较为有效的诉求表达机制。通过座谈会、协同办公、专班机制等方式,企业可以及时将项目推进过程中遇到的困难和问题反馈给政府,与此同时,企业自身的利益诉求也得以向政府及时表达。政企双方在合作协议确立的时候便明确了各自的权益保障方式,如遇到政府对于项目需求临时变更等情况,双方可以通过适当调整、补充协议内容或设立项目分期协议等方式进行协商,以保障双方的合法权益。

公众共治与监督机制。在政府主体与社会公众主体的互动方面,构建了公众参与共治与监督机制。

第一,在政府职能转变的背景下,政府权力不断下放,原先的行政管理控制转变为综合运用行政管理、法治手段、道德约束、市场机制及社会政策等多种管理方式和手段。[19]包括社会组织等在内的各类社会主体,推动社会实行自我组织、自我教育、自我服务、自我管理等自主治理。当一个相对健康有序的公民社会形成之后,就会反过来推动政府进一步转移职能,更多地将社会的事情交给社会自身解决。

第二,在杭州城市大脑的网络化治理过程中,建立了公众对政府主体的决策监督机制。通过对重大事项进行社会公示、专家咨询、听证会、建议征集、问卷调查等方式扩大社会公众参与的范围,公众意见直达反馈平台,通过网上信息平台可以广泛吸纳社会公众参与公共政策制定,提出政策实施的意见和建议,通过线上与线下相结合的方式增加政府与民众的沟通和交流,增强民众监督意识,畅通民众监督渠道。此外,信息资源共享使得政府与公民之间的信息资源得到优化分配,信息不对称的状况得到改善,公众能够享受个性化信息服务,同时也提高了网络化机制的透明度,有利于公众监督。

非政府组织投入机制。在政府主体与非政府组织主体的互动方面,形成了政府主体对非政府组织主体的培育发展机制和非政府组织主体对政府主体的投入机制。尽管目前非政府组织的参与形式还相对单一,但是对于作为独立主体参与城市网络化治理的云栖工程院仍然是一次良好的尝试和探索。由于政府在提供数字公共服务的过程中存在技术能力的局限,而且如果将一些相对敏感的领域完全交给市场化的企业可能存在安全隐患,因此,非政府组织的参与在一定程度上能够妥善解决这一问题。非政府组织的利益诉求可能与政府和企业都存在差异,但在提供公共服务方面,非政府组织的非营利性会使其在决策中更具公共利益导向。在杭州城市大脑的治理协同过程中,杭州市政府对云栖工程院的建设发展十分重视,抽调杭州数据资源管理局、公安局、城管委等数十个政府部门同提供技术支撑的企业和云栖工程院的100多位常驻人员组成了17个专班,进驻云栖小镇的研发基地协作办公。在未来的城市网络化治理实践中,非政府组织可以在目前提供技术支持的基础上探索更加多元的参与形式,从而实现“政府主导、社会协同、共建共享”的网络化治理格局。

以公共价值为导向的城市大脑

主要困境。1.“信息壁垒”依旧存在。尽管城市大脑已经通过架构创新、机制改革等方式尽可能消除了治理过程中的“信息壁垒”和“数据孤岛”问题,但在一些场景中这个问题仍然存在,对治理过程造成了障碍和阻力。在政府内部,基层政府普遍反映公共数据共享的需求难以得到满足、数据质量比较粗糙等问题。在政府与其他主体之间也存在包括政企网络互动障碍等在内的一系列信息共享机制问题。最为突出的问题之一是对于很多互联网信息行业的企业来说,数据是其获得利润的生产资料,甚至可以说是构成企业核心竞争力的关键要素。因此,在许多情况下,企业从自身利益、数据安全和企业管理等方面考量,不愿将数据分享给政府,或接入城市数字治理平台,出现“数据垄断”问题。这些现象在一定程度上反映出以市场主体为代表的效率导向同以政府为代表的公共价值导向之间存在矛盾和冲突。

2.弱势政府带来治理秩序失范。政府由于在专业技术和专业化人才方面存在局限,使其缺乏相对科学合理的成本预算控制机制和价格约束机制。而企业提供的服务无法被准确地规范化定价,就会导致数字公共服务提供的质量甚至数量都无法得到有效保障。一些提供数字公共服务的企业利用政府专业化欠缺的市场劣势,凭借其有利的市场地位和信息不对称,向政府提出远超正常标准的定价方案,以为自身谋取更多利润。此外,在一些地区还会出现企业绑架政府的现象。对于一些城市的政府来说,地方的强势企业既给政府带来了可观的税收,又由于其所形成的影响力和利益群体而使得政府在一些情况下不得不依赖于这些企业。而一旦开始规范管控,势必将会涉及更多利益问题,届时政府可能会陷入被动的局面。在这一相对不平等的政企关系中,暂时处于弱势地位的政府在利益博弈中可能很难掌握话语权和保持中立,从而导致城市发展误入歧途。当网络化治理的各方行动主体无法在平等地位进行对话和互动时,就可能造成治理的失范。

3.行政力量过强抑制其他主体活力。在网络化治理过程中,政府的角色定位是一个非常关键的问题。对于政府来说,行政指令固然是高效直接的,但也应注意到过度使用行政指令将对其他行为主体参与治理形成抑制作用。杭州城市大脑提出的“30秒入住、20秒入园、10秒找空房”“先离场后付费”等应用场景较好地改善了游客和市民的体验;但在实践中,以政府行政指令推进市场化、社会化数字应用的做法也导致一些基层政府和企业反映负担过重,而硬性指标的考核更是造成基层业务人员代替百姓进行数字化操作、部分数据造假等现象的发生。一味地将指标考核作为手段,在一定程度上体现出政府主体过于追求行政效率,这违背了公共价值导向的初衷和网络化治理的目标。

路径优化与前景展望。1.明确公共价值导向的发展定位。政府应从传统科层制治理范式的主导者和提供者角色向网络化治理范式的召集人和促进者角色转型。这一方面要求政府摒弃原有的以行政效率为导向的发展模式,另一方面也要求政府在同其他行动主体互动的过程中保持自身的相对独立性。首先,政府主体应避免过多的行政干预,要将公共价值导向体现在治理过程中,一味地追求行政效率将会抑制其他行动主体的主动性和积极性。政府应尊重市场在资源配置中的决定性作用和社会在集结公民意愿中的基礎性作用。政府需要站在市场失灵和社会失灵的位置,最重要就是提供基本的公共服务即承担经济社会发展中的“兜底”职能。实现公共价值导向的网络化治理首先需要政府自身转变发展理念,明确自身的职责定位,做到不缺位也不越位。其次,要营造互利共赢的政企、政社关系,确保城市大脑的发展不偏离公共价值导向。当前发展的核心问题在于是否有魄力和决心破除既有垄断利益,因此,不仅要关注“数据垄断”问题,也要关注既得利益集团。对于强势企业的绑架行为,政府要有“壮士断腕”的决心和魄力,这一方面是保持良好政商关系的前提,另一方面也是保证城市治理向着“良治”和“善治”方向发展的必然要求。从长期来看,政府主体要摒弃保护地方企业的思维定势,在公共服务提供方面要引入充分的市场竞争机制,建立公正透明的项目管理体制,让城市大脑建设真正实现发展成果的全民共享。

2.以网络化治理为核心推动多方主体共同参与。党的十九届四中全会强调,“坚持和完善共建共治共享的社会治理制度……建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”,为实现多元共治的社会治理勾画了清晰的蓝图。推动以网络化治理为核心的城市大脑建设应以技术创新为动力,以制度供给为保障,以政府服务为支撑,实现治理体系和治理能力现代化。首先,要完善网络化治理的制度供给,既要吸纳更多的协同主体参与到城市网络化治理的过程中来,又要在现有的机制上不断深化各个协同主体参与的程度,引导社会各界按照规范和程序,以组织化、专业化的方式参与到网络化治理的过程中。这一方面需要提升各个主体参与协同的意愿和专业能力,另一方面也需要建立起更加规范有序的网络化治理程序和模式,提升网络化治理的制度化水平。其次,要创新政府公共服务的提供方式,积极拓宽社会主体参与网络化治理的渠道。利用微博、微信、支付宝等数字化渠道,吸纳和支持更广泛的社会主体深度参与到公共服务提供的每个环节,努力使改革发展成果更多更公平地惠及全体人民群众。

结语

当前我国正处在行政体制改革的关键期,改革的重点是简政放权、约束政府权力,因此,无论是城市大脑还是其他形式的数字化转型,都要以最大化公共价值为根本取向。城市治理的数字化转型是一项跨部门、跨层级、跨区域的系统工程,推进治理体系和治理能力的提升不仅要在技术层面提高治理的精准性和实效性,更要通过新技术的应用突破“信息壁垒”“数据孤岛”等体制机制上的现实困境。网络化治理理论强调治理结构网络化、治理工具市场化和价值取向民主化,为城市治理的数字化转型提供了一种在单一科层制和市场机制之外的新选择,为治理过程中政府、市场、非政府组织和公众等各个不同主体的互动关系和网络构建提供了一种可行的路径。因此,未来的城市大脑和城市治理将会建立在各治理主体之间关系相对平等的基础上,各方均以公共价值作为最终导向和目标追求,通过主体间资源和要素的良好匹配,建立起多元主体共同参与的网络化治理,实现治理水平和治理能力的现代化,最终达到善治和良治的目标。

注释

[1]李文钊:《数字界面视角下超大城市治理数字化转型原理——以城市大脑为例》,《电子政务》,2021年第3期。

[2]Jreisat, J. E., Comparative Public Administration And Policy, Boulder, CO: Westview Press, 2002, p. 153.

[3]韩兆柱、李亚鹏:《数字化治理、网络化治理与网格化管理理论的比较研究》,《学习论坛》,2017年第3期。

[4]Kettle, D., Sharing Power: Public Government and Private Markets, Washington: BrookIngs Institution, 1993, p. 22.

[5][美]詹姆斯·N·罗西瑙:《没有政府的治理》,张胜军等译,南昌:江西人民出版社,2006年,第45页。

[6]Sorensen, E. and Torfing, J., "Network Governance and Post-Liberal Democracy", Administrative Theory & Praxis, 2005, 27(2), pp. 197-237.

[7][美]斯蒂芬·戈德史密斯、威廉·D·埃格斯:《网络化治理:公共部门的新形态》,孙迎春译,北京大学出版社,2008年,第5页。

[8]韩兆柱、李亚鹏:《网络化治理理论研究综述》,《上海行政学院学报》,2016年第4期。

[9]韩兆柱、李亚鹏:《数字化治理、网络化治理与网格化管理理论的比较研究》,《学习论坛》,2017年第3期。

[10]唐亞林、王小芳:《网络化治理范式建构论纲》,《行政论坛》,2020年第3期。

[11]陆小成:《城市低碳发展的空间网络化治理路径研究——基于“兰州蓝”的经验考察》,《中国行政管理》,2016年第8期。

[12]宋蔚、王斌:《网络化治理理论与社区治理路径创新》,《领导科学》,2019年第24期。

[13]高文:《城市大脑的痛点与对策》,《智能系统学报》,2020年第4期。

[14]李文钊:《数字界面视角下超大城市治理数字化转型原理——以城市大脑为例》,《电子政务》,2021年第3期。

[15]曹钺、陈彦蓉:《城市空间中的智能化治理风险——以城市大脑为例》,《学习与实践》,2020年第8期。

[16]本清松、彭小兵:《人工智能应用嵌入政府治理:实践、机制与风险架构——以杭州城市大脑为例》,《甘肃行政学院学报》,2020年第3期。

[17]裘立华、张璇、殷晓圣:《中国工程院院士杭州城市大脑总架构师王坚:数据让城市变得超级智能》,http://lw.xinhuanet.com/2020-10/12/c_139433669.htm,2020年10月12日更新。

[18]唐骏垚、屠友军:《城市大脑扩容升级》,《浙江日报》,2019年10月20日,第4版。

[19]郁建兴、任泽涛:《当代中国社会建设中的网络化治理——一个分析框架》,《学术月刊》,2012年第8期。

参考文献

柏骏,2012,《网络化治理多元主体的互动交流:解释框架与研究议题》,《江海学刊》,第6期。

高德地图,2020,《中国主要城市交通分析报告》,https://report.amap.com/download.do,2月25日更新。

[美]Sharon S.Dawes、郑磊、纪昌秀,2009,《电子治理的演进及持续挑战》,《电子政务》,第10期。

徐晓林、刘勇,2006,《数字治理对城市政府善治的影响研究》,《公共管理学报》,第1期。

陶勇,2019,《网络化治理推进数字政府建设——〈2018年联合国电子政务调查报告〉解读之六》,《行政管理改革》,第6期。

史晨、马亮,2020,《网络化治理、技术创新与智慧防疫——基于“健康码”的案例研究》,《党政研究》,第4期。

孙萍、闫亭豫,2013,《我国网络化治理理论研究述评》,《理论月刊》,第3期。

王海明,2020,《杭州健康码:风险治理的地方创新及其扩面推广之完善》,《浙江学刊》,第3期。

徐顽强、庄杰、李华君,2012,《数字政府治理中非政府组织参与机制研究》,《电子政务》,第9期。

郁建兴、张利萍,2013,《地方治理体系中的协同机制及其整合》,《思想战线》,第6期。

张仲涛、周蓉,2016,《我国网络化治理理论研究现状与展望》,《社会治理》,第3期。

张留、唐骏垚,2020,《从杭州“跑”向全国200个城市还原健康码诞生全过程》,https://zj.zjol.com.cn/news/1411858.html,3月16日更新。

杭州发布,2020,《周江勇调研“亲清在线”:让平台更加可亲可信可用》,http://hangzhou.zjol.com.cn/gcdt/zjy/202003/t20200310_11760113.shtml,3月10日更新。

责 编/陈璐颖