打破、理性、感性、综合:工业设计专业设计思维课程教学探索与实践

2021-07-19宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院

文/许 江(宁波大学 潘天寿建筑与艺术设计学院)

“设计思维”作为一门单独设立的课程,2000年后才在国内设计院校陆续开设起来。中央美术学院周至禹组织的设计思维课程建设是国内较早开展设计思维教学的课程体系[1],其主编的相关教材[2-4]是国内较早针对设计思维课程的专门教材。近年来,关于设计思维课程的相关建设与研究呈现出多样化趋势,相关的研究主要包括:基于“创新思维”培养的设计思维课程教学模式[5-9]、基于动手能力培养的设计思维课程模式[7]、基于项目制的设计思维课程建设7[5,10,11]、基于高校通识教育的设计思维课程建设[12,13]、基于跨领域整合式教学模式的设计思维课程建设等[10,14,15]。上述研究成果主要集中在艺术学门类下的各类设计学科专业中,且“设计思维”课程通常扮演着学科平台基础通识课程的角色,带有明显的艺术学科特征。经过2011年学科目录调整后,工业设计专业已完全划归到工学门类中,是一门典型的“艺工结合”的工科专业。目前,国内针对工业设计专业“设计思维”课程的研究成果较少,但作为工业设计专业的“开门之课”,其重要性不言而喻。本课题根据工业设计专业的学科特点及学生知识结构特征进行了“设计思维”课程的教学探索与实践,希望能够从教学模式,特别是在实操方面,为工业设计专业“设计思维”课程教学提供一套行之有效的教学方法。

一、课程设计的背景、目标和总体思路

1.1 课程设计背景与教学目标

在大多数院校,“设计思维”是为设计类专业一年级开设的一门必修课程,通常扮演着学科平台基础通识课程的角色。在众多开设“设计思维”课程的专业中,工业设计专业有别于其他如产品设计、视觉传达设计等艺术类专业,属于工科门类,其学生背景是没有美术基础的普通高考生。其中有不少学生在填报高考志愿时,对工业设计专业知之甚少,甚至理解有误;进入大学后,不少学生对于艺术类课程,特别是手绘类课程的学习也通常抱有抵触情绪。如何让学生通过“设计思维”课程了解工业设计专业学科特性,培养学习兴趣,提升学习积极性,转变思维模式,是本课程的教学目标,亦是本课程的重点与难点之所在。

1.2 课程设计的总体思路

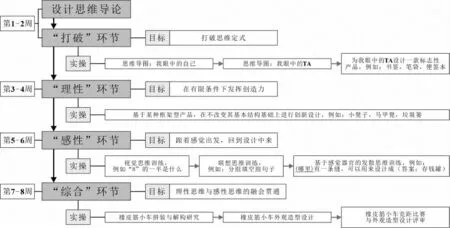

为了能够达成课程目标,我们将工业设计专业的“设计思维”课程分为4个模块,即“打破,理性,感性,综合”(见图1)。4个模块既有联系亦有区别,在“打破”环节、希望通过教学内容的设置、面对设计问题时,学生能够转变传统的思维模式。在接下来的“理性”环节,需要让学生明白工业设计是在诸多限制条件下进行的创造性活动,需要我们时刻保有理性的分析与思考。到了“感性”环节,需要让学生打破逻辑链的桎梏,充分利用感觉器官去认知和挖掘设计机遇。最后在“综合”环节,需要让学生将理性思考与感性思考融会贯通,激发全脑思维,综合应用所学知识,演绎设计思维,解决设计问题。

图1 “打破、理性、感性、综合——工业设计专业设计思维”教学流程

需要补充说明的是,理性思维与感性思维是相辅相成的“孪生”思维方式,“理性”教学环节,并非意味着不需要感性思考,在“感性”教学环节,同样也需要理性思考,只是在不同的教学环节中,侧重各不相同而已。因此,在具体实操环节中,需要引导学生开启正确的思维模式,切勿将二者割裂对立起来。

二、教学模式探索与实践

进入“四模块”教学前,在设计思维导论部分,需要让学生充分了解设计思维的相关概念,其方法是按照顺序探讨“什么是设计”“什么是工业设计”“什么是产品设计”“什么是思维”,最终导入“设计思维”的相关概念。接下来介绍设计思维的发展过程以及通过设计思维解决设计问题的典型案例。通过设计思维导论部分的教学,为接下来“四模块”教学的顺利展开奠定理论基础。

2.1 打破——打破思维定式,转变思维方式

作为纯粹以文化课成绩进入大学的工业设计专业同学而言,普遍具备较强的逻辑思维能力,思维较为缜密,由于受到应试教育的影响,往往喜欢追求“标准答案”。但工业设计专业是典型的“艺工结合”专业,不仅需要抽象的逻辑思维,也需要具象的形象思维。设计往往没有标准答案可循,如何发散思维,打破定向思维,是本环节课程教学的重中之重。

在此环节,我们主要采用思维导图(Mind Mapping)这一可视化思维工具,帮助学生发散思维,打破思维定式。具体操作分为3个步骤:

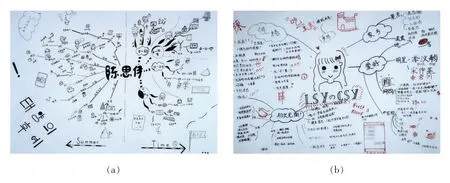

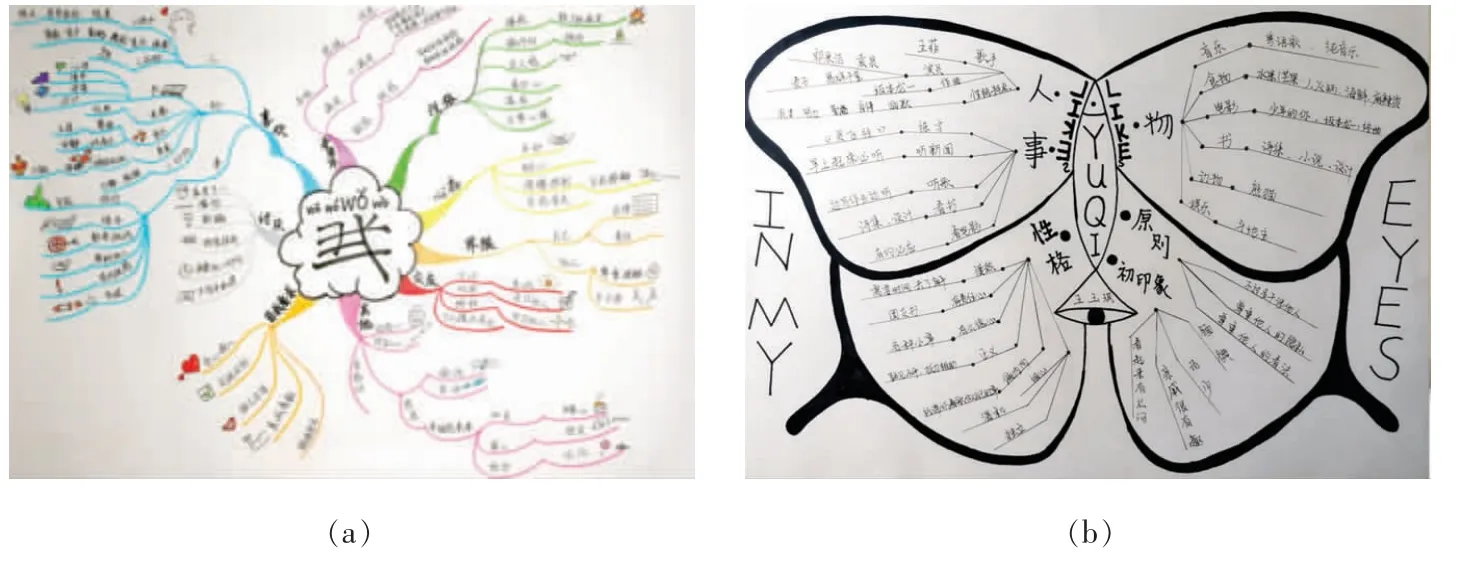

第1步,要求学生以“我眼中的自己”为主题绘制一幅思维导图,要求图文并茂,具体表现手法不限,但需尽可能全面反映自己的特点;

第2步,要求学生以“我眼中的TA”为主题,为班级中你最熟悉的同学绘制一幅思维导图,要求从比较客观的角度出发,尽量还原对方的真实面貌;通过上述2个环节的练习,产出的思维导图从主客观2个方面对同学们自身的特点进行了一定程度的描述;

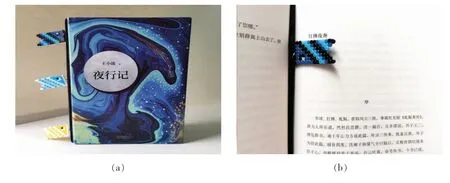

第3步则是根据上述2个思维导图,从“你眼中的TA”思维导图所描述的对方特点,结合对方“我眼中的自己”描述的个人特征,为TA设计一款具有其自身符号性特征的产品,例如书签、笔袋、便签本等简单易于手工制作的文具用品。

图2,3展示的是李思瑶同学对陈思伊同学“爱时尚”这个关键词所衍生出的“挎包”书签设计,颠覆了我们对书签这一概念的常规理解,拓展了其使用功能。图4,5是许笑侗同学为王玉琪同学设计的“鱼旗”书签。“鱼旗”谐音“玉琪”,在使用时,鱼旗在书脊处会出现微微颤动,犹如一面面鲤鱼旗在迎风飞舞,这种恰到好处的叙事设计,充满了画面感。

图2 《李思瑶眼中的陈思伊》与《陈思伊眼中的自己》思维导图

图3 将书本变成“挎包”的书签设计

图4 《许笑侗眼中的王玉琪》与《王玉琪眼中的自己》思维导图

图5 “鱼旗”书签设计

通过两轮思维导图的思维发散,可以很好地打破低年级学生“先入为主、从自身主观角度出发”做设计的创作思路,站在“用户”的角度,主客观相结合的方式开展设计“调查”,围绕用户自身特点与需求打造产品。书签设计亦经过两轮打磨,从草图到草模,再到实物模型,做中学,学中做。而选择书签这一设计载体,主要考虑到作为一年级本科生,设计主题不宜过难,且需贴近生活,容易制作,特别是在没有计算机辅助的情况下。从最终教学效果来看,书签设计很好地体现了“打破”这一主题,产出了不少优质的设计作品。

2.2 理性——在有限条件下发挥创造力

在工业设计师的知识结构中,有许多工科知识,例如“材料与工艺”“产品结构”“装配与模具”知识等,对于这类知识的学习,要求学生具备良好的逻辑思维能力,面对问题能够形成概念、进行判断、分析、综合、比较、进行推理、计算,可以按照事物发展的规律和自然进化原则来考虑问题。

在此学习环节,选择某一功能较为单一的产品作为“框架结构”,在此基础上,要求学生理性地开展产品外观造型与创意设计,具体操作步骤如下:

首先,选择功能较为单一的小板凳(也可以是折叠马甲凳)作为某产品的内部框架结构,要求学生剖析其基本结构、材料、承重方式,充分熟悉该类产品的结构与力学特点;其次,要求学生立足于该类产品结构与力学特点,绘制相关设计草图;最后,以小板凳为载体,通过手工完成设计方案的制作。

如图6,7所示,通过充分观察,理性思考,再分析该类产品的结构特征、力学原理等后,同学们充分发挥想象力,在客观条件制约下,设计出一系列具备一定实用价值的产品。

图6 基于小板凳的再设计作品

通过该环节学习,能够让学生充分了解工业设计并非随心所欲、毫无限制的创作,而是在诸多制约条件下开展创新设计,让学生能够更加理性地思考设计问题,避免天马行空、不着边际的空想。

2.3 感性——跟着感觉出发,回到设计中来

“感性”环节的教学目标是希望通过充分调动学生的各种感觉器官,从感性出发,去认知和体验某种现象或事物,在此过程中,尽可能避免受到客观条件的影响,强调依靠意识和知觉进行思考,最终达到发散思维的目的。

图7 基于马甲凳的再设计作品

为了能够让学生充分进行感性思考,本环节的教学内容设计,我们采用了“诱导+启发”式教学法,即不直接告知学生课程的设计对象是何具体产品,而是让学生从感觉出发,先感受和体验某种现象,再回归到设计对象上。具体的操作步骤如下:

首先打开思路。通过课堂讨论的方式,让学生在规定时间内“解构”某一文字或图形,例如“8”的一半是什么,时间截止后,采用自由发言的方式进行课堂交流。接下来再通过“分组填空组句”的方式,进一步拓展思维模式。我们将班级中的学生分为A~E 5个小组,分别对应着“A:__(谁)”“B:__(在什么时候)”“C:__(在什么地方)”“D:__(拿着什么)”“E:__(做什么)”5个填空选项。每个小组中的同学按照对应的要求凭感觉写下内容后,通过随机抽取再按照A~E排序的方式组成句子。由于内容不可控,且随机组合,常常组合出来的句子让人啼笑皆非,毫无道理,但有时也会有惊喜,它可能成为奇思妙想的原点。例如“李明亮在午夜时分在月球上拿着遥控器吃冰淇淋”——这说不定就是人类未来的一种生活方式。当然,如何实现这种状态,需要我们通过设计介入。

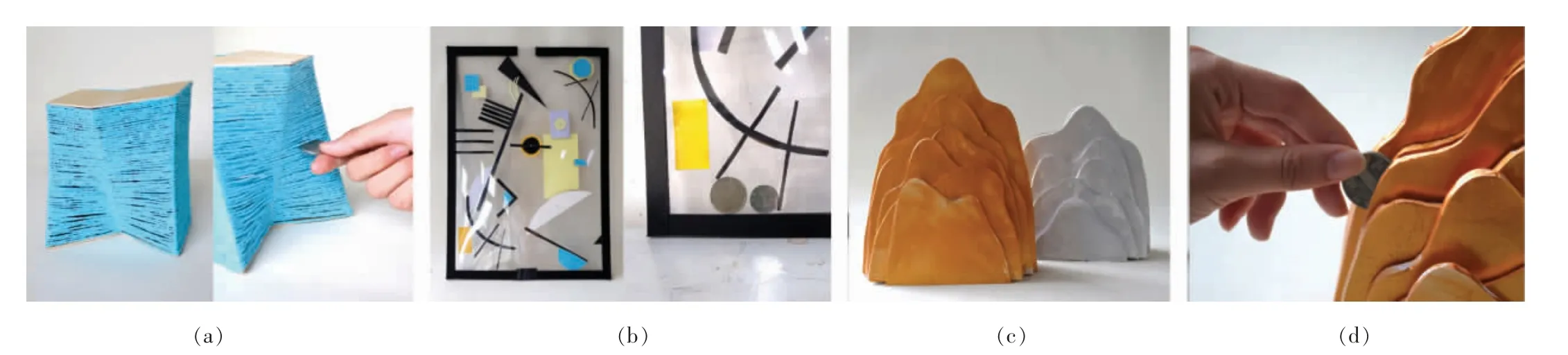

在上述练习基础上,我们仍然以“填空题”的方式切入设计主题,但一开始并不告诉学生“答案”。这样的填空题均是建立在“感觉”的基础上,如建立在“视觉”基础上的:“__有一条缝,用来设计成(答案:存钱罐)”,建立在“听觉”基础上的:“__可以发出声音,用来设计成(答案:闹钟)”,建立在“触觉”基础上的:“__表面粗糙,可以用来设计成(答案:防滑垫)”。由于在一开始时,学生并不知道“答案(设计对象)”是什么,因此,他们可以毫无顾忌,纯粹从感觉出发,去思考,去想象。

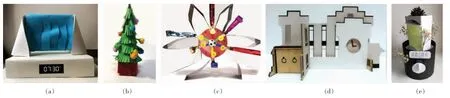

如图8所示,这3个作品均是从“哪里有一条缝”发起思考,在毫不知情的前提下,最终回归到存钱罐这一物质载体上。最终的设计作品让我们看到了,原来可以利用线与线之间的缝隙来设计存钱罐,画框的夹层也是存钱的好地方,山峰之间的缝隙亦是投币之处。图9展示的则是“哪里可以发出声音”这一思考原点所带来的相关闹钟设计作品。高山流水的声音,圣诞铃声,哨声,敲门声,气球炸裂的声音,均可成为提醒你起床的闹铃声。

图8 从“视觉”出发的部分存钱罐设计

图9 从“听觉”出发的部分闹钟设计

该环节的设计训练,可以让学生充分体会到感性思考带来的偶然性所产生的惊喜与魅力,让学生体会到换一种思考方式,可以得到完全不同的结果。因为如果我们在一开始就让学生设计存钱罐,或者闹钟,他们就容易忽略存钱罐依存于那条缝隙,闹钟依附于声音这些更为核心的设计要素。

2.4 综合——理性思维与感性思维的融会贯通

工业设计师如果纯粹依靠理性思维进行设计创作,难免会受困于环环相扣的逻辑链之中,思维无法跳跃,创新举步维艰。如果纯粹依靠感性思维进行设计创作,则很有可能陷入“个人情感世界”中无法自拔,将设计变成自娱自乐的“艺术品”。唯有将理性与感性相综合,相互渗透,才能形成缜密的创造性思维,解决工业设计面临的实际问题。

在此教学环节中,我们将对前期的学习成果进行回顾与总结,理清“理性”与“感性”之间的区别与联系,在此基础上综合感性思维与理性思维,在橡皮筋小车底盘(平台)基础上,开展小车外观造型设计(见图10),主要步骤如下:

图10 橡皮筋小车设计作品

第1步是对采购来的橡皮筋小车进行拼装,要求做到4轮平齐,动力结构准确、合理;

第2步是分析橡皮筋小车的运动原理,了解环境对小车外观形态的相关影响因素,如风阻、地面摩擦力等;

第3步是开展小车外观形态设计,评估流线型车身的设计优势与制作劣势,在设计过程中,需充分考虑小车的运动原理,环境制约因素,以及其自身重量;

第4步是在橡皮筋小车底盘基础上,完成小车的外观模型制作与组装。

为了在“综合”环节充分体现学生的前期课程学习效果,在最终的评分环节,我们采用“竞距比赛成绩+造型美观度”相结合的方式进行。通过“竞距”比赛,可以了解学生对于工程基础知识的掌握情况,但考虑到工业设计专业毕业生的实际从业情况,该处分值占比仅为40%,另外的60%分值则体现在小车外观形态设计上。这种“艺工结合”的评分方式,打破了以外观造型为主要评价指标的常规评分办法,更加能够体现出工业设计专业的学科特点。

作为最后一个课程环节,也是“设计思维”课程的收官之作,通过竞赛方式,极大地鼓舞了同学们的学习热情,激发了他们对于专业课学习的积极性,让他们感受到工业设计的魅力。

三、结语

“设计思维”作为设计类专业的“开门之课”,对学生了解学科专业特点,培养学习兴趣,提升专业忠诚度,具有不可替代的作用。工业设计专业是一门工学门类下开设的设计类专业,具有“艺工结合”的典型特征,要求学生既要掌握艺术类知识,也要掌握工程类知识,兼具感性思维与理性思维。通过“打破、理性、感性、综合”环节的课程建设,教师可以有的放矢,学生可以有章可循,增加了课程的可操作性。在具体的教学设计中,突出动手能力的培养,注重作业选题的趣味性与可行性,强调学生学习参与感与竞争意识的培养。通过多环节的思维训练,帮助学生形成“艺工结合”的设计思维,为将来解决工业设计专业问题打下坚实的基础。