新人类:赛博格未来人机一体化的潜力

2021-07-19戚志政温州理工学院设计艺术学院

文/戚志政(温州理工学院 设计艺术学院)

到目前为止,谈论创新意味着讨论科技变革。事实上,技术科学理论(Technoscientific)认为以下几个概念是同时 发生的 :人工化(Artificialization)+机械化(Mechanization)+科技变 革(Technical change)=创 新(Innovation)。为了理解科技变革和创新的关系,有必要重新定义技术的概念,将科技变革理解为一种社会驱动的过程。技术可以指人类对机器、硬件或人造器皿的运用,但它也可以包含更广的架构,如系统、组织方法学和技巧。它是知识进化的主体,由社会形塑或形塑社会。

技术的发展是一个动态的过程,也是一个指数加速的过程(见图1)。从人类的衣、食、住、行到技术对工业、生命科学、无人驾驶甚至金融的影响,技术确实已经渗透到人类生活的方方面面。在后人类主义(Posthuman)的背景下,我们通过一种新的跨学科科学——控制论(Cybermetics)的发展看到了赛博格(Cyborg)未来人机一体化对社会发展的无限潜力。

图1 指数技术正在推动一波又一波的指数创新

一、赛博格的起源和当代赛博格

1.1 赛博格的起源

1.1.1 控制论和赛博格 20世纪30年代以来,现代科学技术取得了显著的发展进步,自然科学、社会科学等各个领域都取得了长足的进步,为控制论的诞生奠定了理论和技术基础。1948年,控制论首次由Norbert Wiener提出[1]。但什么是控制论呢?控制论是一门研究机器、生命和通信的一般规律的学科,它最直接的思想基础来自自动机器,尤其是类似于人脑逻辑的自动机器。

20世纪60年代,美国NASA宇航局的两位科学家Nathan S.Kline 和Manfred Clynes发表了学术论文《赛博格与空间》[2],提出为了适应不同的困难环境(如太空),需要进行物理更新和自我改造,没有用传统的生物化学方法改变人类遗传基因,而是通过人工智能(人造物)与人类自身结构的新融合。控制论开始于人工智能之前,但人工智能在1960 年至1985 年间占据主导地位,当时屡次未能实现建造“智能机器”的主张,人工智能中的这些困难导致人们重新寻找能够反映以前控制论方法的解决方案。从词源学的角度说,赛博格“ Cyborg”一词正 是由控制论“cybernetics”和有机 体“organism”合并而来。

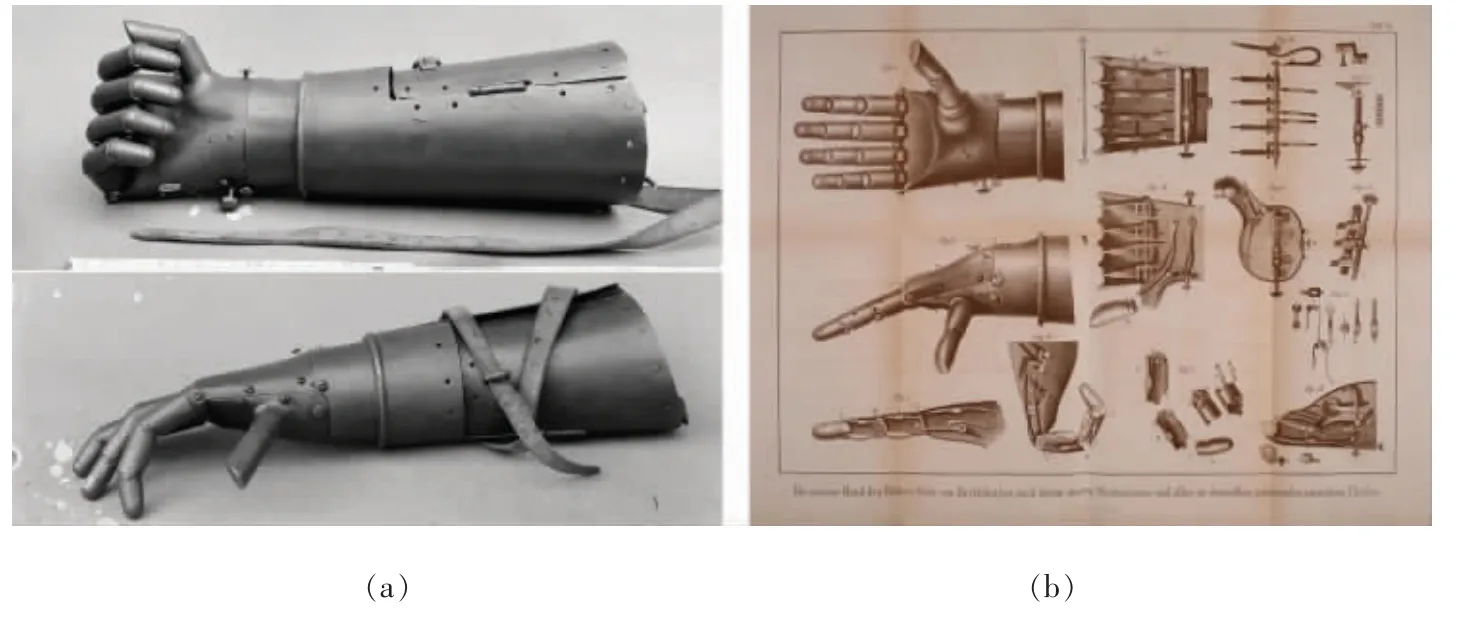

1.1.2 赛博格的祖先——假肢 自古以来,随着人类科学技术和社会的进步,人们逐渐扩展身体能力极限。最早时,人们用假肢弥补残疾的四肢。在古埃及时期(公元前2750 —前2625),阿蒙霍特普三世的木乃伊被发现右脚的脚趾被截断,取而代之的是皮革和木材制成的假肢。布匿战争(公元前264—前241)中,罗马将军在战争中失去了手,但他安装了一只铁假手,继续用假肢支撑他的盾牌(见图2)。17世纪,假肢技术发展迅速,主要材料是木材和皮革,重要关节处则是铝或其他一些金属。1958年,使用第一个植入式心脏起搏器,这是第一个植入式假肢,象征着假肢发展质的飞跃。2年后,“赛博格”这个词诞生了,人们开始逐渐意识到机器人的存在。2000年,一种由微型计算机控制的智能膝关节被引入,2000年后,智能假肢的被引入,从此进入假肢的新时代[3]。

图2 罗马将军的铁质假肢

从上述假肢的简史中可以看出,早期的假肢是用来弥补功能缺失或提高审美。随着科学技术的发展,假肢已经逐渐成为增强人类能力的工具,甚至有些人愿意放弃生理四肢来换取假肢。在人工智能技术的协同发展下,假肢的形式和功能在未来会愈来愈先进和多样。

1.2 什么是当代赛博格?

在最早的生物和机械领域,赛博格被定义为由无机材料和人类身体结合而成的有机体。与人类最主要的区别是,他们的能力通过人工智能得到了显著增强。从这点来说,赛博格拥有了人类没有的强大功能或技术,但同时也失去了人类完全的自然属性。比如一个赛博格配有植入式心脏起搏器或脑电极(见图3),一旦离开了这些设备他们便无法生存,这也是判别他们是否是当代赛博格依据之一。在某些特殊环境中,人们使用其他设备来扩展功能。例如,在水下,人们穿着潜水服进行水下操作,如果没有氧气瓶、压力服、踏板这些设备,人们就无法在这个环境中生存(见图4)。

图3 第一台植入式心脏起搏器

图4 混合辅助假肢

一般来说,智能手机等设备已经和我们形影不离,完全融入到人们的生活环境中。在现代日常交流、休闲和获取信息过程中,基本不能没有它们。智能设备提高了人的“可量化度”,这些存在于人身体上的设备,促进了人的赛博格化,带来了人的能力的增强,包括人与人、人与内容、人与服务连接能力的增强,也包括人的自我感知和环境感知能力的增强,拓展了我们的能力边界,同时与我们密不可分(见图5,6)。

图5 “Alter Ego”可以读取用户的想法

图6 Cameron Clap可以用自己的大脑来控制手和脚来跑步

二、人机关系的演变与我们都是博赛格

2.1 人机关系的演变

赛博格最早的设计理念是人机的整合,希望通过辅助装置来增强人类在其环境中的生存能力,但是从假肢的发展历史及使用的初衷来看,人类和人造物的关系并不是这么单纯,在科技的发展背景下,我们可以将人机关系划分为以下4个阶段。

2.1.1 机会技术阶段 在机会技术阶段,人们的服装、食物、住房所需要的资源和设备都是直接从大自然中直接提取来的。从历史的角度来看,第一件人造物是在非洲的坦桑尼亚发现的打制石器,距今有300万至500万年。这个时期的人造物是人类四肢功能延展,像石斧、削刮器和杵等工具是人类手的延伸,原始人类用这些工具狩猎、食物处理、防御和进攻。在这个阶段,人机关系非常简单,人造物仅作为人类外部的使用设备。

2.1.2 手工艺时代 在传统农耕阶段,人们从事最简单的农业劳动,人类的四肢被用作劳动的主要器官,因此,现阶段的人造物品主要是为体力劳动服务的,用一些简单的工具。在此期间,农业和手工业开始分成两个领域,工匠使用自己独特的人造物品来满足他们的不同需求,我们现在也可以看到一个木匠制作家具,一个铁匠制造炊具,裁缝制作衣服,砖瓦匠建造房子等。他们使用的工具不同,但主要用于延展腿部、手部及身体的能力边界,与前一时期相比,人造物品与身体结合的范围更为广泛,但仍属于物理和体外增强的范围内。

2.1.3 技术意识阶段 这个阶段起源于18世纪英国的工业革命,机床的发明和蒸汽机的应用使大批量机械化生产得以实现,传统的手工劳作方式及体力的消耗转移到机器上,解放了人的双手和体力的限制。例如,在19 世纪90 年代,机械工程师Henry Maudslay发明了切割刀具,并随后开发了带移动刀架和导道系统的车床,也就是现在的CNC自动加工机床。从那时起,人们就不再需要用手来握住工具或物品,只需在车床上固定工件,它们可以被刀具自由直线切割,这样可以准确、方便地加工各种人造物品。从此,人造物品的应用范围开始逐渐脱离人体。

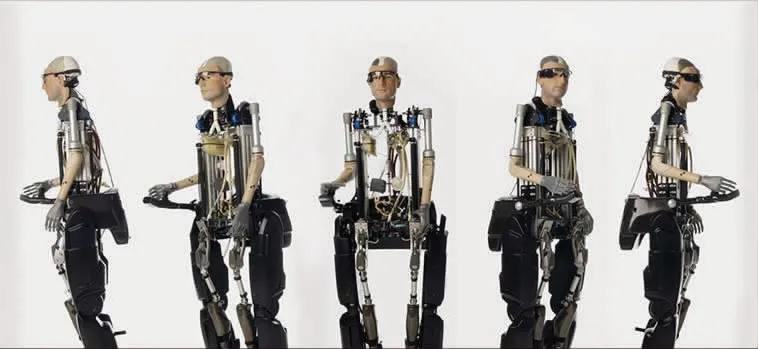

2.1.4 技术自由阶段 随着人类社会的进步和科技的快速发展,人造物品的使用方式逐渐从体力消耗发展到机械化、电气化、自动化,以及目前的智能化,这也是机器进化过程的主要形式。例如,在医疗技术应用中,人造物品取代或增强人类原有物理功能,在这个阶段,人机关系也上升到了人类内部的功用性、生理甚至思维意识层面(见图7)。

图7 仿生人模型

从以上分析可以看到,人机关系从只加强四肢的能力开始,一直在逐步进化,与人的关系越来越密切,人们越来越依赖机器,从外到内,从物理到生理甚至思考意识,这已远远超出了一开始人们对人造物品的理解。赛博格的存在也更加深刻地揭示了人与机器结合的多种创新方式和可能性,随着人机关系逐渐密不可分,人与机器的界限也越来越模糊。

2.2 我们都是赛博格

Haraway在《机器人宣言》中曾说:“拒绝人与动物、动物和机器之间的明确界限划分。”她认为,任何与科学技术联系并运用的人都是赛博格,虚构(如科幻小说、科幻电影)与现实之间的赛博格界限已经模糊不清,常见的例子就是现实社会中的人类。

CLARK在2003年的文章《自然出生的赛博格》提到:到目前为止,我们没有植入任何芯片,甚至有些人不戴眼镜,但每个人都慢慢成为赛博格,这个过程不需要人造物品或医疗手术引起的身体变化,人类将朝着一个更深层面的发展方向——赛博格,成为人类与科技的共生体,思想和认知层面的转换分布在生物和非生物大脑上,大多数人已经成为赛博格的一部分,不管他们是否知道,这是科学技术发展的必然规律[4]。

通过以上讨论,人与机器和动物之间的边界模糊不清,人类与人造物品之间的关系越来越密切,人类不可能摆脱工具来从事生产活动,几乎所有的人类文明都与人造物品创造有关。最初,人类会把石块等自然界的材料,制作成一些简单的工具,这已是技术的起源。而史前人类发现生火的方法,也增添了食物的来源和种类;轮子的发明则令人类的运输变得更为方便。这些都是古时技术的例子。现今的发明,如印刷机、电报、电话、电脑、手机、网络和互联网,为人类提供了新的通信途径。科技使工具更小、更智能,因此人类和机器之间的界限并不明显,我们的生活无法与这些工具分离,可以说它们已经成为我们生活的一部分,无论接受与否,如果离不开这些技术工具,我们都是赛博格。

三、赛博格未来人机一体化的潜力

智能时代,各种技术,如语音交互技术、体感交互技术、生物识别技术、视线交互技术、脑机互联等交互技术的进步,都使人可以用更为日常的、人性化的方式与机器进行交流。让人保持人性,回归人本,这应是赛博格技术未来发展的基本目标。

在未来的人际互动中,人机互动将成为常态,今天人们获取信息主要依靠一些典型的载体或终端,无论是报纸、电视,还是电脑、手机。但未来的技术会使得各类物体智能化,使其成为信息终端。这不仅会扩展信息获取的渠道,也会构建新的信息系统。例如,在智能家居技术的支持下,未来家庭内人与各种智能家居物体间会形成频繁的交互,智能家居设备不仅会成为公共信息的传播渠道,也会成为家居环境、生活状态的监测者。

传感器等智能化的物,为人的感知提供了新的手段。而从传播角度看,这些“物”也成了一种新媒介,对人的自我感知、自我传播方面,它们的意义更是深远的。互联网使人与人的互动可以通过远程的方式实现,在未来5G条件下,人与物的互动也可经由远程互动的方式实现,而且这种互动不仅是在信息层面,更是在物理动作层面。过去无法想象的隔空操作等情景在5G时代将成为常态,这对于人的官能的延伸来说是一个巨大的飞跃。

未来人与机器的另一种关系可能是人机协同或人机共生,这主要由人工智能等技术推动。人机协同的目标是利用机器在某些方面的优势来增强人的能力,但人也同时需要在与机器的协作中继续发挥自身强项。而人机协同在未来也可能会进一步深化为人机共生[5]。赛博格研究下的线索,在某种意义上,已经为人机一体的未来提供了一些观察视角。在某种意义上,今天的人已经是一种人机共生的存在,虽然手机等机器并没有嵌入人体,但手机作为人体器官的延伸,已与人形成了不可分割的关系。

赛博格的优点是,它可以让我们有新的感官,当有一个新的或更强大的感官时,绘画、建筑、雕塑或任何其他类型的艺术,都会有意想不到的新发现,这是关于探索的新可能性。为什么我们不断追求新媒体,激发我们的感官?为什么我们不满意书籍的文本或图形,转向2D 电影,甚至追求3D 和4D 媒体?因为我们追求的不仅仅是感官的影响,我们使用的感官越多,对一件事的理解就越多,误解也就越少。对于内涵丰富的艺术作品,可以更好地理解作者所要表达的思想和情感;对于设计,设计师可以更轻松地传达想法和观点。

3.1 赛博格艺术

著名的赛博格艺术家Moon Ribas,在她的脚下植入了一个冲击传感器,让她能够实时感受到地球任何地方的振动,但是她一个人感受还不够,她想让这一切更精彩,像地球的翻译员一样,她通过艺术舞蹈向观众传达自己的振动感受,甚至可以告诉观众月亮的振动。她的表演带给观众一种艺术感,拓展了感官极限,帮助人类更好地感知地球生命的运动(见图8)。

图8 赛博格艺术家Moon Ribas

3.2 赛博格交互设计

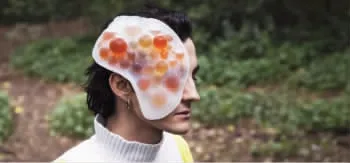

赛博格模糊的边界使设计师有更多的方式去设计,例如感官共情或混合的交互设计,这些设计更注重人们情感的传达和使用体验。随着网络的发展以及移动通信的进步,未来的网络世界和人类的精神世界更容易达到某种联合。相对于现实的物理世界,线上网络社交的兴起将导致人们线下面对面社交能力下降。人们通过移动设备进行非常自由方便地交流,但当人们面对真实而熟悉的亲朋好友时,大多数人会有些不知所措,就像科幻片中的情景一样。Aposema 面具由此而生,当佩戴者遇到另一个佩戴者时,脸上的面具会根据佩戴者的表情和心理活动显示不同的纹案,并相互扫描对方的面具告诉他们的反应。这个赛博格交互方式,解决了人类未来线下面对面交流的障碍和恐惧,使信息传达更加准确,帮助人类更好地感知和避免尴尬(见图9)。

图9 Aposema 面具

3.3 赛博格帮助医生更好地治疗患者

《黑镜》里有一个场景,医生为了能清楚感受病人的状况或疼痛的情况,将一个与病人相连的疼痛传感器植入了他的头部后面。因为医生在就诊时,病人有时不能清楚说出疼痛的地方,患者有时感到头疼,实际上是由心脏病引发的,如果患者向医生提供错误的信息,可能导致误诊和严重的后果。因此,疼痛传感器会让医生感到和病患一样的疼痛,可以让他清楚地知道患者身体有问题的确切位置。当然这个概念还有很多要研究的地方,我们目前不做这方面的讨论。赛博格将增强医生的感官,确切地了解和治疗病人,这大大降低了误诊的概率,为未来医学的发展方向提供了新的可能。

上一个案例是赛博格医生,那如果是患者使用这些科技呢?Tuur van Balen是一个外部合成的免疫系统,里面的透明塑胶管和微生物可以揭示患者的代谢过程。通过这种外部系统,患者本人和医生都可以清楚地了解免疫系统,帮助医生直观判断治疗是否达到了预期效果。以患者为中心的赛博格技术,医生可以远程治疗患者,或者患者可以根据指南自己选取药物,为医生节省了大量时间,并为医院节省了大量资源(见图10)。

图10 Tuur Van Balen的外部合成的免疫系统

3.4 赛博格可以替换手机或电脑

2013年,艺术家Anthony Antonellis将RFID芯片植入手臂作为“数字纹身”,存储并传输他的艺术作品图像到附近设备。研究人员还在研究嵌入式传感器,将人的骨骼变成活麦克风。其他科学家正在研究嵌入眼球的设备,这些设备可以通过“眨眼”来捕捉图像并将其发送到其他的存储设备。如果把手机赛博格技术植入身体,那么它的显示屏在哪里?知名跨国软件公司Autodesk的技术人员正在测试一个可以通过人造皮肤显示的图像系统,也可能出现在眼部植入设备中,这种将智能设备植入身体内部以取代外部智能设备的做法,极大地拓展了人类能力的边界,并且支持升级换代,未来人们将不需要携带手机或其他任何外部设备,只需带着自己。

四、结语

通过以上讨论,我们可以看到人与机器的关系,已经从刚开始单纯的四肢功能,转向身体内部结合和思维意识层面,发生了跳跃式的演变。在数千年来人造物品快速更新的过程中,人类的进化并不明显,但是人造物品与人结合产生的影响使人类能力边界和人类社会发生了翻天覆地的变化。由于人机关系的复杂性和不确定性,我们必须对赛博格的定义和划分标准有新的界定,“我们都是赛博格”的认知也渐渐被大多数人接受。

赛博格技术给人类社会发展带来了更多的可能性,在艺术设计、交互设计、医疗、社科领域,人类日常生活的方方面面都将与赛博格技术密不可分,尽管也可能对社会秩序带来一些负面影响,但这也是人类社会进步的必要阶段。未来是不可预知的,但依据合理的基础研究和准确地应用方向,赛博格必定会对人类社会发展产生巨大贡献。