吕梁山区耕地利用与抛荒研究

2021-07-16韩小英王静殷海善

韩小英 王静 殷海善

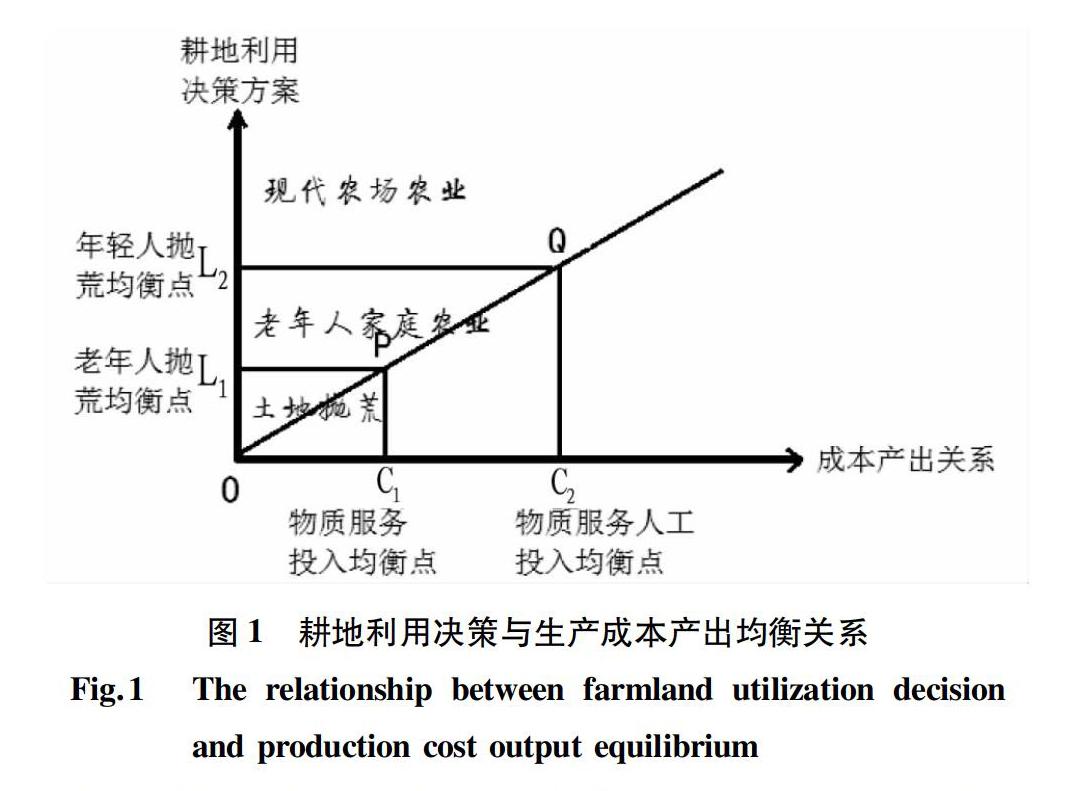

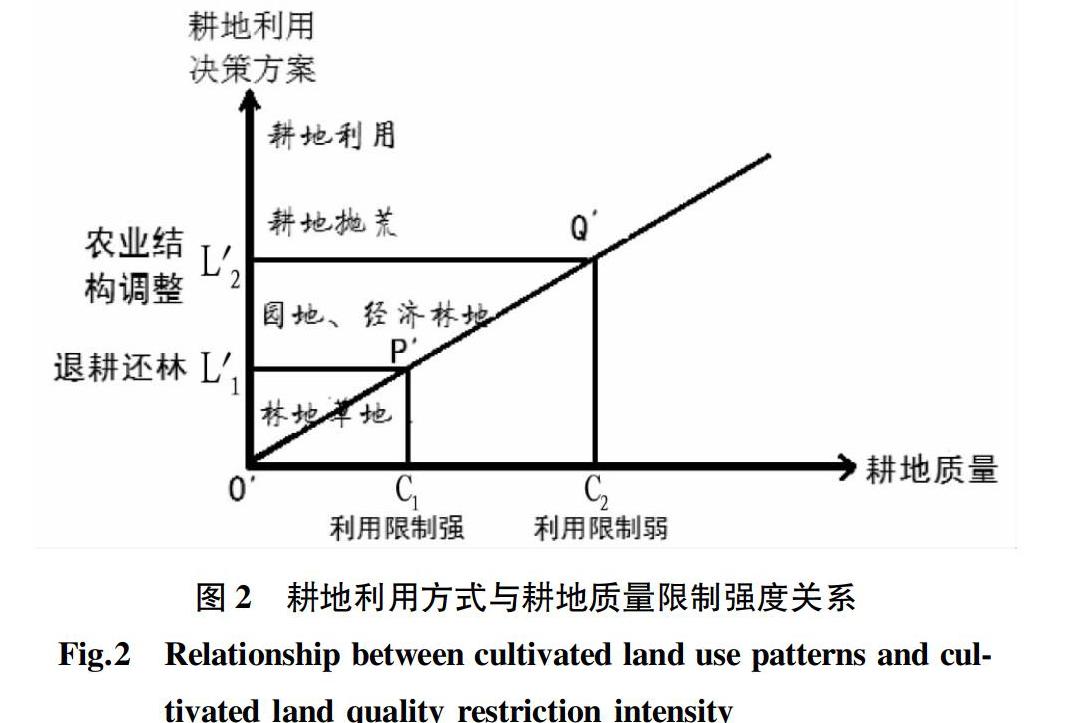

摘要 采用類型划分结合典型调查的方法,研究吕梁山生态功能区24县的耕地利用与抛荒情况。结果表明,在吕梁山南部,基本不存在耕地抛荒问题;在吕梁山中部,主要表现为红枣经济林的抛荒;在吕梁山北部,耕地抛荒比较普遍,耕地利用的限制因子主要为海拔高带来的热量资源不足和坡耕地带来的机械耕作困难;究其原因,耕地抛荒、农业结构调整和退耕还林是边际耕地的3种可替代利用状态,物质服务成本实现、人工成本实现、平均利润实现是耕地抛荒、老年人自给农业、年轻人农场农业的决策临界点。在吕梁山中部和北部,在农业结构调整困难和农业结构调整后经济效益很低的区域,宜增加退耕还林指标,核减耕地与基本农田保护面积,把耕地抛荒发展为生态服务价值高的生态林地。

关键词 土地资源管理;耕地利用;退耕还林;抛荒情况;吕梁山区

中图分类号 F-301.2 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2021)12-0056-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.12.016

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Cultivated Land Utilization and Abandonment in Lüliang Mountain Area

HAN Xiao ying,WANG Jing,YIN Hai shan (College of Agricultural Economics and Management,Shanxi Agricultural University,Taiyuan,Shanxi 030006)

Abstract This paper studies the cultivated land utilization and abandonment in 24 counties of Lüliang Mountain Ecological Function Area by the method of type division and typical investigation. The results showed that in the south of Lüliang Mountain, there was basically no problem of cultivated land abandonment;in the middle part of Lüliang Mountain, it was mainly manifested in the abandonment of red jujube economic forest;in the north of Lüliang Mountain, the cultivated land abandonment was relatively common, and the limiting factors of cultivated land use were mainly insufficient heat resources caused by high altitude and mechanical farming difficulties caused by sloping farmland;the reason was that the farmland abandonment, the agricultural structure adjustment and the conversion of cultivated land to forests were the three alternative utilization states of marginal cultivated land.Material service cost realization, labor cost realization and average profit realization were the critical points of decision making for the farmland abandonment, self sufficient agriculture for the elderly and farm agriculture for the young.In the middle and north of Lüliang Mountain, in the areas where the adjustment of agricultural structure was difficult and the economic benefit was very low after the adjustment of agricultural structure, the index of returning farmland to forest should be increased, the protected area of cultivated land and basic farmland should be reduced, and the cultivated land should be abandoned and developed into ecological forest land with high ecological service value.

Key words Land resource management;Farmland utilization;Returning farmland to forests;Abandonment condition;Lüliang Mountain area

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提高了生态文明的地位,把生态文明建设与经济建设放在同等重要的地位,陆续提出了包括生态文明在内的“五位一体”总体布局,绿水青山就是金山银山的理论等。2019年9月18日,中共中央总书记习近平提出“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略,强调黄河流域要坚持生态优先、绿色发展,在生态环境保护方面,黄河中游要突出抓好水土保持和污染治理。

吕梁山区耕地利用向来是以杂粮为主,广种薄收,粗放经营,因此带来的水土侵蚀非常严重。自20世纪80年代以来,吕梁山区逐渐实施农业结构调整,苹果、梨、红枣、核桃、中药材等面积增加,耕地利用方式多样化。但随着农产品国际化的发展,耕地利用的经济效益低,加上人口城镇化的发展,导致农村劳动力成本提高,耕地抛荒成为全国各地普遍存在的社会现象[1-4]。吕梁山区属于黄土高原的一部分,是典型的黄土丘陵地貌,黄土堆积深厚,地表切割破碎,沟壑纵横,生态脆弱,自然条件较差,耕地抛荒是必然发生的现象。研究吕梁山区耕地利用与抛荒问题,协调农业生产与生态建设的关系,成为影响吕梁山区土地利用效益的重大问题。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

从山西省卫星影像图看,吕梁山区包括忻州市、吕梁市、临汾市、太原市、晋中市5市31个县市区。在国家和山西省主体功能区规划中,吕梁山区大多数县市区属于国家级重点功能生态区和山西省生态功能区的范围。2004年,山西省人民政府发布《山西省主体功能区规划》。该《规划》限制开发的国家级重点生态功能区为黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区。吕梁山区位于吕梁山脉以西,为山西省黄土集中成片分布区域,与陕西黄土高原主体连接,包括忻州市的神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县,临汾市的吉县、乡宁县、蒲县、大宁县、永和县、隰县、汾西县,吕梁市的兴县、临县、柳林县、石楼县、中阳县,共18个县。根据《规划》,该区域功能定位是黄河中游干流水土流失控制的核心区域、黄河中下游生态安全保障的关键区域、黄土高原水土流失治理的重点区域。山西省级重点生态功能区为吕梁山水源涵养及水土保持生态功能区,包括太原市娄烦县,忻州市宁武县和静乐县,吕梁市岚县、方山县和交口县,共6个县。

吕梁山区是我国和山西省的集中连片贫困区,也是国家重点扶持的11个集中连片特殊困难地区之一,包括13个国家级贫困县,山西省10个深度贫困县中有8个位于吕梁山区,是山西省贫困人口最集中、贫困程度最深、攻坚难度最大的地区之一。

该研究把国家生态功能限制区和省级生态功能限制区24县作为吕梁山区耕地利用与生态修复的研究对象。吕梁山区24县总面积4.19万 km2。2018年,24县耕地资源面积0.87万km2,15°~25°坡耕地(不含梯田)占耕地总面积的16.52%,25°以上坡耕地(不含梯田)占耕地总面积的22.62%。2017年,吕梁山24县地区生产总值为1 156.6亿元,人均地区生产总值为6.95万元;常住人口总数397.27万,其中城镇人口170.29万,乡村人口226.98万;共有261个乡,106个镇,5 283个村委会。

1.2 研究方法

该研究所说的耕地概念主要是县级农业管理部门视野中的耕地,在外延上,大体相当于《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017)的耕地和园地的总和,与自然资源管理部门所说的耕地有差别。

在研究方法上,该研究主要采用类型研究与典型调查的方法[5]。①典型实地调查。在調查县,与农业农村局、自然资源局、林业局、水利局等有关技术人员召开座谈会,了解耕地面积、播种面积、退耕面积、抛荒面积、农业成本和收益、退耕经济林的收益等情况,并讨论耕地利用与抛荒耕地利用的有关技术、经济、政策问题。

②分类分析,多点比较。根据土地利用限制因素的差别,首先把吕梁山区24县划分为南部、中部、北部3个耕地利用类型区。在类型区内选取个别典型县进行实地调查验证,多个县之间横向比较,总结相似性和差异性,划分次级类型区,通过类型比较,从总体上了解吕梁山区耕地利用的整体情况。③直观描述与统计分析法。真实描述县域耕地利用现状,与统计数据定量分析相互结合,反映耕地利用的真实情况,把握耕地利用的本质。

2 调查研究结果分析

2.1 以隰县蒲县为代表的吕梁山南部区域 包括隰县、大宁县、蒲县、吉县、乡宁县和汾西县共6个县。耕地利用比较充分,耕地抛荒基本不存在。

气象特征:年均温度为9.5~10.7 ℃,降雨量在550 mm以上,无霜期为155~212 d。从农业生产角度,气象资源比较优越,对北方农业生产的作物、植物选择没有限制。

耕地资源特征:耕地质量总体比较优良,如隰县有8个塬面,蒲县有10个小塬面,沟川地、梯田(和塬地)比例大,25°以上坡耕地比较少。

农业结构调整特征:临汾市发展西山片区水果产业,目前西山7个县的水果种植面积已达6.40万hm2。以苹果、梨为主的园艺作物占用耕地比较多,生产效益非常高。这些园艺作物在自然资源管理上,一部分表现为园地,一部分表现为耕地,一部分表现为林地。

退耕还林特征:从2000年开始的第一轮退耕还林和2013年开启的第二轮退耕还林,已经按照政策把需要退耕的25°以上坡耕地和小块梯田基本退耕,县域退耕任务已经基本完成,不再有坡耕地需要继续退耕。生态建设的任务从种草种树转变为提高林分质量。如隰县作为退耕还林试点县,2000年开始实施退耕还林,截至2018年,全县累计完成退耕还林1.28万hm2(其中耕地退耕0.98万hm2),其中栽植梨、苹果、核桃经济林0.78万hm2,栽植山杏、山桃生态林0.50万hm2。2000—2017年蒲县累计退耕还林0.78万hm2,经过两轮退耕,25°以上坡耕地已经实现退耕。抛荒的坡耕地在退耕还林政策支持下转变为林地。

2.2 以临县、柳林县为代表的吕梁山中部区域 包括保德县、兴县、临县、柳林县、石楼县、永和县6个红枣主产区县,中阳县、交口县2个核桃主产县,共计8个县。以上县位于黄土丘陵沟壑区,耕地以坡耕地为主,25°以上坡耕地占比较高,耕地质量比较差。如临县25°以上坡耕地(不含梯田)占耕地总面积的61.13%,耕地质量最差。耕地条件较差的区域,耕地抛荒主要表现为低效红枣经济林抛荒,红枣经济林抛荒面积占红枣经济林总面积的60%以上。核桃产区存在10%~20%的极粗放经营,没有土壤管理、树木管理,只有秋季采收,接近抛荒。粮食作物、经济作物占用基本没有抛荒现象。

气象特征:年均温度为8.0~9.5 ℃,无霜期为143~183 d。从农业生产角度,气象资源决定了农业生产作物、植物选择范围不够宽广,一般不能满足园艺作物中(富士)苹果的要求,但低海拔区域能够满足红枣生长的生理要求,一些海拔较高区域普遍可以满足核桃的生理要求。

农业结构调整特征:红枣和核桃两大干果作物占用耕地面积比较大。比如临县10.00万hm2耕地中,其中红枣面积为5.47万hm2,核桃面积为2.60万hm2。

退耕还林特征:由于25°以上坡耕地多,第一轮退耕还林表现为25°以上坡耕地退出农业生产。第二轮退耕还林主要为低效红枣经济林享受退耕还林政策,因为红枣和核桃占用耕地多,粮经作物占用耕地较少,在人口消费压力下不可能把少量口粮用地用以退耕。

2.3 吕梁山北部区域 范围包括五寨县、神池县、岢岚县、岚县、方山县、宁武县、静乐县、偏关县、河曲县和娄烦县,共10个县。在吕梁山区属于海拔高、纬度高的区域,农业生产需要的热量资源不足;该区内高山丘陵多,坡耕地多,耕地质量和利用情况差别大;各县普遍存在耕地抛荒情况,因高山、丘陵、盆地沟川有差别。

气象特征:年均温度为4.6~7.7 ℃,无霜期为110~150 d,高山区无霜期在90 d左右,芦芽山主峰荷叶坪已为高山草甸。从农业生产角度,气象资源决定了农业生产作物、植物选择范围比较狭窄,不能满足主要园艺作物生理要求,以生育期短、产量低的杂粮为主要作物类型。

农业结构调整特征:农业结构调整受限,多数水果和干果不能够发展,仁用杏和李子是少数可以生长的园艺树种,河曲县因为海拔低有少量海红果,蔬菜发展受到土层薄的限制,中药材是农业结构调整的少数选择之一。农业结构调整主要表现为牛羊养殖业对种植业的替代。

在吕梁山北部区根据地形地貌可以划分为高山区、丘陵区、盆地河谷区3个次级区,以下分别阐述。

(1)以寧武县、静乐县为代表的吕梁山北部之高山区。包括宁武县和静乐县2个县。耕地资源条件最差,耕地抛荒最严重,两县耕地抛荒面积普遍为50%左右。芦芽山、云中山山区的坡耕地和梯田基本抛荒。耕地资源特征:耕地资源的限制因子主要为高海拔和土层薄。宁武县是汾河的源头,是桑干河支流恢河的源头。云中山、管芩山、芦芽山分列东西,平均海拔在2 000 m以上。海拔2 870 m的荷叶坪为芦芽山最高峰。山区主要为土石山区,耕地坡度大和表土层薄是耕地利用与整治的主要限制因子。退耕还林特征:从2000年开始,第一轮和第二轮退耕还林已经退出部分25°以上坡耕地和梯田,但仍然需要享受退耕还林政策的耕地数量还较多。

(2)以岢岚县、神池县为代表的吕梁山北部之黄土丘陵沟川盆地区。包括五寨县、神池县、岢岚县、岚县和方山县5个县。耕地利用与抛荒特征:由于山间小盆地、河谷、沟川比较多,平地、沟川地、梯田数量多,而且相对集中,25°以上坡耕地比例少,耕地质量比较好。耕地资源条件较优,存在轻微的耕地抛荒,为耕地面积的10%~20%,主要分布在丘陵山区。

退耕还林特征:从2000年开始的第一轮和第二轮退耕还林已经退出25°以上坡耕地,目前尚存少量需要退耕还林的耕地。

(3)以偏关县、河曲县为代表的吕梁山北部之黄土丘陵区。包括偏关县和河曲县2县。

耕地利用特征:地形地貌主要为黄土丘陵区,受到水力侵蚀和风力侵蚀2种危害,平地、梯田数量少,15°~25°坡耕地比较多,耕地质量比较劣。耕地资源条件较劣,存在比较严重的耕地抛荒,为耕地总面积的30%左右。退耕还林特征:从2000年开始的第一轮和第二轮退耕还林已经退出25°以上坡耕地,目前尚存一定数量的需要退耕还林耕地。

3 耕地利用与抛荒的理论分析

3.1 耕地利用与成本收益均衡点之间的关系

依据经济学理论,经济地租是指人们利用土地所获的超额利润,即土地总收益扣除总成本的剩余部分[6]。我国的农业经营人(与农业工人融合)从经营耕地中依次获得投入转移、人工工资、超额利润,从而耕地利用的经济核算存在2个临界点和3个级别状态,一是土地抛荒;二是老年人家庭自给农业;三是现代农场农业,见图1。

土地抛荒的临界点(L1),是不包括人工成本情况下农业生产产出和投入的均衡点,即投入的肥料、种子、地膜、农机等物质和服务之后,在产出上恰好能够得到补偿。

在土地产出无法弥补必要的物质和服务投入时,这类耕地的利用对于机会成本低的老年人也失去价值,成为耕地抛荒状态。这是耕地利用的第1种状态。

由于老年人的机会成本低,同时存在效用较大的自给性消费需求,即使农业生产无法达到社会平均纯利润水平,也可能吸引部分有劳动能力的老年农民投入到耕地利用中,这是劳动力机会成本低的老年人农业。这是耕地利用的第2种状态。

如果耕地产出足够高,能够弥补物质和服务投入,也能够弥补按照市场价格的人工成本,第二临界点(L2)是老人农民和农场农业的分界线。在此点之上,还能够获得一部分利润直至社会平均利润,那么,如果年轻人在农业经营、农业就业和工商业就业能够获得相同的工资报酬和经营收入,就能够吸引青壮农民从事农业生产,这样的耕地利用方式,就是按照市场经济原则和现代管理原则发展的现代农场农业。这是耕地利用的第3种状态。

安徽农业科学2021年

3.2 耕地利用与以年均温度为代表的耕地质量之间的关系

上文说的是耕地利用方式有3种状态(抛荒-老年人农业-现代农场农业)。由于耕地质量的等级性,对于耕地的农业利用,有2种降低集约度的替代类型,加上耕地的农业利用类型(耕地本身),组成了耕地利用上的3个连续状态,见图2。

第3个状态,耕地抛荒。如果耕地不存在限制因素,热量资源、水资源充足,土地平整能够机械化作业,粮食作物就可能是现代农场经营的选择,表现为耕地的实际利用状态为真实的耕地。如果耕地存在限制因素,生产的产出低于投入,耕地退出农业生产成为耕地抛荒状态。

第2个状态,经济林地或者园地。如果耕地存在一定程度的限制因素,热量资源、水资源不足,土层厚度不足,土地不平整不能机械化,机械化规模经营粮食作物受到限制等,此时达到农业结构调整临界点(L2′)之后,耕地利用决策会从更广泛范围内选择,通过农业结构调整,提高了产品售价,降低了投入集约度,提高了生产的纯收益,使得耕地利用具有经济合理性,从而耕地的实际利用类型成为园地、经济林地。

第1个状态,退耕还林地、牧草地。如果耕地利用限制类型继续增多,利用限制程度继续加强,达到退耕还林临界点(L1′)之后,耕地的实际利用类型成为对耕地质量要求较低的林地、草地。林地、草地对光热水资源、土层厚度、坡度、地块大小要求最低,只要人为干预少,抛荒数年的耕地一般会自然修复为林地、草地。如果得到国家退耕还林政策支持,限制因素类型较多的耕地会转变为林地、草地。

耕地在作为正常的农业生产的耕地状态之外,存在农业结构调整为园地、经济林地和退耕还林地、草地3种利用类型的替代、竞争。在国家政策支持的退耕还林指标富余时,耕地指标得到核减,耕地利用类型转变为林草地类型,耕地抛荒的表现不严重。或者抛荒耕地被农业结构调整为园地、经济林地时,耕地抛荒表现也不严重。

抛荒耕地到底是退耕还林还是农业结构调整,主要的限制因素是光热资源。如果光热资源限制了农业结构调整,在退耕还林指标有限时,耕地抛荒表现才会比较严重。如山西省的宁武县和静乐县,由于平均海拔高,年均温度低,农业结构调整困难,而退耕还林指标有限,从而耕地抛荒比例很高。

4 抛荒耕地利用对策

4.1 抛荒耕地利用理念

耕地抛荒的成因很多[7],考虑到抛荒耕地的海拔、地貌坡度、地块大小等众多限制因素,关于吕梁山区耕地抛荒的正确认识,是开发了不应该开发的土地,而不是放弃了应该耕种的土地。

基于黄河中游吕梁山区生态建设优先发展的理念,加大吕梁山区耕地退耕还林的力度[8]。吕梁山区这类已经抛荒的名义耕地的数量减少,不会减少粮食产量,不会影响粮食安全,相反,还有利于名正言顺地进行生态建设,提高抛荒耕地的生态服务价值[9]。对于实际上已经抛荒耕地,实行尽可能退耕政策,同时核减耕地与基本农田保护指标,发展林草地,建设生态结构合理、生态服务功能强大的吕梁山生态事业。

4.2 吕梁山耕地分区利用方向

从吕梁山生态脆弱区的耕地利用与抛荒情况看,吕梁山南部区域生态建设的方向在于把已经发展起来的林地管护好、改造好。吕梁山中部区域以红枣经济林为代表的区域,重点是把25°以上的坡耕地低效红枣经济林退耕还林,按照生态林建设的技术要求,补植补种,乔灌混交、针阔混交,建设生态结构合理、生态服务价值较高的林地[10]。

吕梁山北部的丘陵山区,耕地抛荒符合生态文明建设的要求,应该因势利导,给予更多退耕还林指标,退耕还林还草,以提供生态服务功能为抛荒耕地的主要利用方向。尤其是吕梁山北部的高山区,耕地抛荒多,农业结构调整难,土地整治难,一定海拔如1 800 m以上已经抛荒耕地享受退耕还林政策,发展人工牧草地和养殖业,符合产业经济生态化发展的理念。

参考文献

[1]

熊主武.高度重视耕地抛荒问题[J].中国发展观察,2013(6):36.

[2] 杨国永,许文兴.耕地抛荒及其治理——文献述评与研究展望[J].中国农业大学学报,2015,20(5):279-288.

[3] 段亚明,周洪,刘秀华,等.中国耕地撂荒的研究进展与展望[J].江苏农业科学,2018,46(13):13-17.

[4] 程憲波,杨子生.中国耕地抛荒研究进展与展望[J].湖北农业科学,2018,57(7):11-15,31.

[5] 丁元竹.农村社区研究:由类型比较到模式比较——费孝通40年代农村调查的理论与方法述评[J].农村经济与社会,1994(2):47-56.

[6] 倪学志.中国耕地抛荒的马克思地租理论分析及其可持续农业含义[J].内蒙古大学学报(哲学社会科学版),2014,46(5):54-58.

[7] 谭剑平,谭翔.浅析耕地抛荒的成因与对策[J].现代农村科技,2018(8):94.

[8] 李秀彬,赵宇鸾.森林转型、农地边际化与生态恢复[J].中国人口·资源与环境,2011,21(10):91-95.

[9] 田富强.产量红线与耕地红线耦合研究[J].干旱区地理,2017,40(3):640-646.

[10] 殷海善,赵丹,孟志兴.吕梁山红枣经济林成本收益的盈亏平衡分析[J].山西农业科学,2019,47(7):1268-1271,1276.