静脉溶栓治疗轻型卒中的临床研究

2021-07-13郑焱,林敏

郑 焱,林 敏

(湖南师范大学附属湘东医院神经内科,醴陵 412200)

急性缺血性卒中(Acute ischemic stroke,AIS)是指各种原因所致的脑部血液供应障碍,导致局部脑组织发生缺血、缺氧性坏死,而出现神经功能缺损的一类临床综合征。缺血性卒中是神经内科的多发病,约占全部卒中80%,具有发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高的特点。轻型卒中在临床上很常见,占所有缺血性卒中患者的50%以上,目前尚无统一定义,多数根据美国国立卫生院卒中量表(The National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS),以“NIHSS≤5分”作为轻型卒中的定量标准。2015年AHA/ASA关于静脉溶栓的科学声明中提出缺血性卒中“致残性”概念,根据这一概念轻型卒中分为轻型致残性和轻型非致残性卒中。由于其症状轻微,一般认为其预后良好,加之溶栓有一定的出血风险。2018年美国最新指南将轻型非致残性卒中列为溶栓相对禁忌证[1]。中国静脉溶栓指南提出对发病 3h内的轻型致残性卒中推荐溶栓治疗(Ⅰ类推荐,A级证据),而轻型非致残性卒中谨慎选择溶栓治疗(Ⅱb类推荐,C级证据)[2]。因此,轻型卒中是否静脉溶栓治疗在临床上仍存在争议。

NIHSS评分可以反映神经功能缺损程度,但并不能反映全部的神经功能,即使NIHSS完全正常,患者仍有可能存在潜在的致残风险。在临床上,许多轻型非致残性卒中症状可能进一步进展[3]。研究发现严重的颅内外动脉疾病与轻型卒中患者的加重有关,运用多模式影像评估发现合并颅内动脉狭窄或闭塞的轻型卒中患者容易预后不良[4]。侧枝循环代偿供血的程度对脑梗死患者神经功能有重要的影响,如:在供血动脉完全闭塞时,若缺血区存在良好的侧枝循环,就不会出现闭塞血管供血区的全部梗塞。良好的侧枝循环可以减少患者发生脑梗死的风险,增加低灌注区的血供,保护脑组织,使脑梗死面积减少,改善预后[5]。

1 资料与方法

1.1 研究对象收集2018年10月~2020年8月在我湖南师范大学附属湘东医院神经内科住院的轻型缺血性卒中患者136例。根据是否静脉溶栓治疗,分成溶栓组54例,未溶栓组82例。运用倾向性评分匹配法进行统计学分析,两组在治疗前NIHSS评分和脑卒中史等基线资料有统计学差异(P<0.05),不具有可比性;重新匹配后,分成溶栓组36例,未溶栓组36例,两组在年龄、性别、糖尿病、高血压病、高脂血症、房颤、吸烟史以及治疗前NIHSS评分和脑卒中史等基线资料均无明显差异(P>0.05),具有可比性,其中男52例,女20例,平均年龄(65.59±10.27)岁,对最终纳入患者的临床资料进行回顾性分析。纳入标准:⑴年龄>18岁;⑵发病到接受治疗在4.5小时内;⑶神经功能缺损症状和体征持续时间超过1小时;⑷NIHSS评分≤5分,NIHSS每项得分为0或1,意识项为0分;⑸符合全国第四届脑血管病会议修订的诊断标准,头颅CT排除颅内出血,无早期大面积梗塞表现;⑹患者家属签署知情同意书;排除标准:⑴既往有颅内出血,包括蛛网膜下腔出血,近3个月有头颅外伤史,近3周有胃肠道出血或泌尿系出血,近2周内行大的外科手术,近1周内有不可压迫部位的动脉穿刺;⑵近3个月有心肌梗塞或脑梗塞病史,但腔隙性脑梗塞除外;⑶严重的心、肾、肝功能不全;⑷有外伤或活动性出血;⑸口服抗凝药,INR>1.5,48小时内接受过肝素治疗;⑹血小板计数<100×109/L,血糖<2.7mmol/L;⑺收缩压>180mmHg,或舒张压>100mmHg;⑻不合作。

1.2 治疗方法溶栓组:发病4.5小时内给与阿替普酶(rt-PA,德国勃林格英格翰公司),剂量为0.9mg/kg(最大剂量为90mg),先静脉推注10%,其余1小时内滴完。溶栓24小时后复查头颅CT排除脑出血后,给与阿司匹林100mg/d口服抗血小板聚集;未溶栓组:入院后立即给与阿司匹林等口服抗血小板聚集药物治疗。两组患者都给与调脂、改善微循环、清除氧自由基、脑保护以及康复治疗。

1.3 血管影像评估基于64排CT进行头颈部CTA检查评估血管。血管狭窄定义为供应梗塞灶所在区域血流的颅内外大血管存在中重度狭窄或闭塞,主要包括颈内动脉系统(颈内动脉、大脑前动脉、大脑中动脉)和椎基底动脉系统(椎动脉、基底动脉、大脑后动脉),血管狭窄程度分为无狭窄(狭窄程度=0),轻度狭窄(0<狭窄程度<50%)、中重度狭窄(50≤狭窄程度<100%)和闭塞(狭窄程度=100%)。由两名神经科医生独立完成血管评估。根据CTA检查结果,分成无中重度血管狭窄(0≤狭窄程度<50%)和中重度血管狭窄(50≤狭窄程度≤100%)两个亚组。

1.4 脑侧枝循环评估基于CTA的最大密度投射重建技术(Maximal Intensity Projection reconstruction,MIP)通过原始数据采集,重建图像,可清晰的看到4级及以上血管,较准确的评估脑血管一、二级侧支形成情况等,常用的有区域软脑膜评分(rLMC评分),包括大脑前动脉供血区、基底节区、外侧裂区和ASPECT分区的M1-M6,总分共20分,0~10 分为侧支循环较差,11~16 分为侧支循环中等,17~20分为侧支循环良好。依据侧支循环形成情况,分为侧枝循环良好组和侧支循环不良组。

1.5 疗效指标在治疗后24小时和7天,对两组患者进行NIHSS评分评估神经功能缺损症状,治疗后90天采用改良Rankin量表评分(mRS评分)评估患者预后,mRS评分0~2分为预后良好,有轻微或无神经功能障碍,可以独立生活,mRS评分3~6分为预后不良,存在中度或严重残疾,甚至死亡。

1.6 安全性指标比较两组患者症状性颅内出血、消化道出血发生率,症状性颅内出血(SICH)的定义采用欧洲卒中溶栓安全监测研究(SITS-MOST)标准。上述评分均由两名高年资神经内科医生执行。

1.7 统计学方法应用SPSS 22.0软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差描述,组间比较采用独立样本t检验;非正态分布的计量资料以中位数和上下四分位数M(Q1,Q3)]描述,采用非参数检验;计数资料以例数和百分率[n(%)]描述,行χ2检验或费希尔精确检验,统计学显著性水平定为双侧检验。倾向性评分匹配采用1:1最邻近匹配法进行匹配,卡钳值取0.2。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

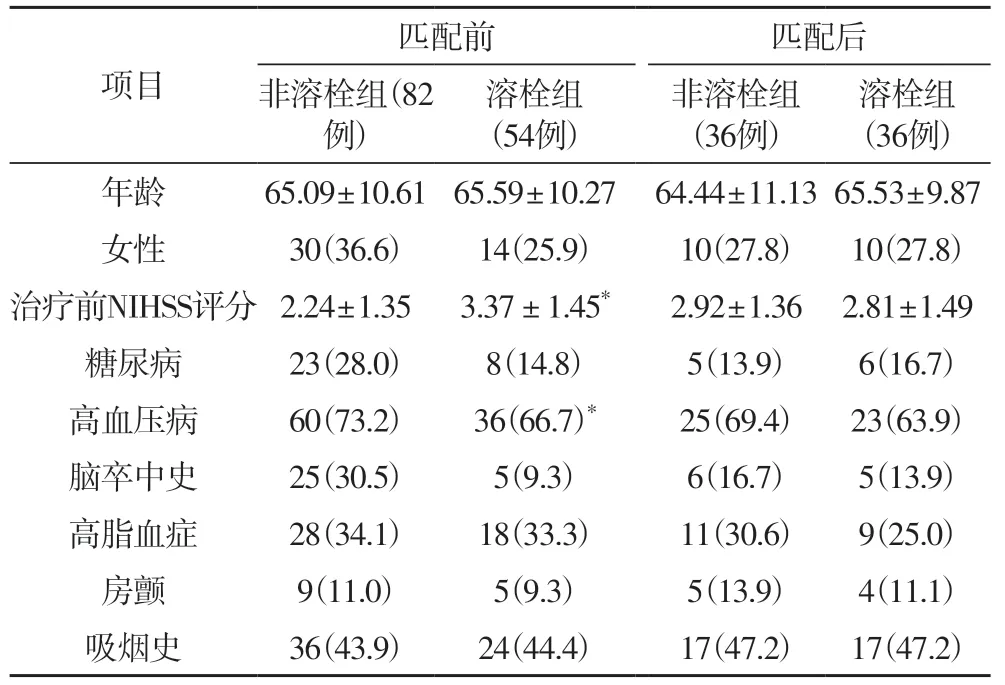

2.1 两组患者基线指标比较运用倾向性评分匹配法进行分析,匹配前,两组在治疗前NIHSS评分和脑卒中史等基线资料有统计学差异(P<0.05),不具有可比性;重新匹配后,分成溶栓组36例,未溶栓组36例,两组在年龄、性别、糖尿病、高血压病、高脂血症、房颤、吸烟史以及治疗前NIHSS评分和脑卒中史等基线资料均无明显差异(P>0.05),具有可比性。

表1 溶栓组和非溶栓组基线资料比较

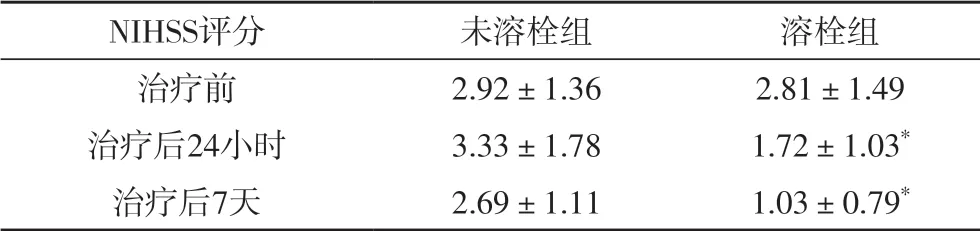

2.2 静脉溶栓组和非溶栓组治疗后24小时和7天NIHSS评分比较两组治疗前NIHSS评分无统计学差异;治疗后24小时溶栓组NIHSS评分为(1.72±0.27),未溶栓组NIHSS评分为(3.33±0.29);治疗后7天溶栓组NIHSS评分为(1.03±0.26);未溶栓组NIHSS评分为(2.69±0.35)。溶栓组治疗后神经功能改善较未溶栓组更明显,两组差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

表2 溶栓组和非溶栓组治疗后24小时和7天NIHSS评分比较

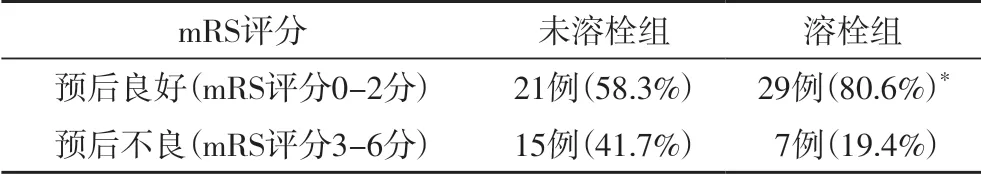

2.3 静脉溶栓组和非溶栓组治疗后90天预后比较90天后随访预后良好(mRS评分0~2分)溶栓组29例(80.6%),未溶栓组21例(58.3%);预后不良(mRS评分3~6分)溶栓组7例(19.4%),而未溶栓组15例(41.7%)。溶栓组治疗后90天预后良好比例较未溶栓组更高,两组差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 溶栓组和非溶栓组治疗后90天mRS评分比较

2.4 静脉溶栓组和非溶栓组症状性颅内出血和消化道出血的发生率比较溶栓组和未溶栓组治疗后均无症状性颅内出血和消化道出血事件发生。

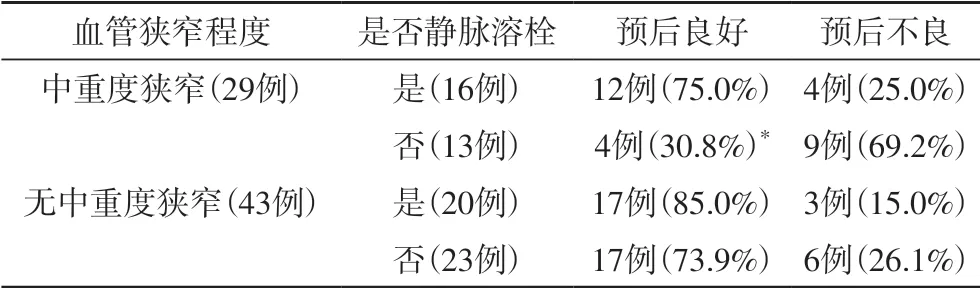

2.5 中重度血管狭窄组和无中重度血管狭窄组静脉溶栓与预后良好的关系根据CTA检查结果,分成中重度血管狭窄(50≤狭窄程度≤100%)和无中重度血管狭窄(0≤狭窄程度<50%)两个组。中重度狭窄组静脉溶栓的预后良好比例为75%,未静脉溶栓组的预后良好比例为30.8%,差异有统计学意义(P<0.05),而无中重度狭窄组静脉溶栓的预后良好比例为85%,未静脉溶栓组的预后良好比例为73.9%,差异不明显(P>0.05)。这说明伴有中重度血管狭窄的轻型卒中患者静脉溶栓获益明显,见表4。

表4 中重度狭窄组和无中重度狭窄组静脉溶栓与预后良好的关系

2.6 侧枝循环良好和侧枝循环不良组静脉溶栓与预后良好的关系依据CTA进行区域软脑膜评分(rLMC评分)评估侧支循环形成情况,分为侧枝循环良好组和侧支循环不良组。侧枝循环不良组静脉溶栓的预后良好比例为84.6%,未静脉溶栓组的预后良好比例为26.7%,差异有统计学意义(P<0.05),而侧枝循环良好组静脉溶栓的预后良好比例为78.3%,未静脉溶栓组的预后良好比例为81.0%,差异无显著性(P>0.05)。这说明侧枝循环不良的患者更能从静脉溶栓中获益,见表5。

表5 侧枝循环良好组和侧枝循环不良组静脉溶栓与预后良好的关系

3 讨论

轻型卒中主要指神经功能缺损程度轻的一类缺血性卒中,被认为临床症状轻、不具有致残倾向,但有研究显示尽管患者早期临床表现轻,因治疗“不积极”可导致神经功能恶化、症状复发甚至残疾,所以轻型卒中不等于“安全”,其早期治疗方案的选择对预后至关重要[6]。有临床试验表明轻型卒中进行静脉溶栓具有良好的临床疗效和远期预后[7],IST-3的亚组分析结果也证明了轻型卒中患者静脉溶栓的安全性和有效性[8]。本研究中,溶栓组治疗后24小时和7天神经功能改善明显优于未溶栓组,溶栓组3个月后良好预后比例也明显高于未溶栓组,差异有统计学意义,且无症状性颅内出血和消化道出血事件发生。这表明静脉溶栓治疗能够有效改善轻型卒中患者的神经功能和远期预后,且不会增加出血不良事件风险,提示轻型卒中溶栓治疗是有效和安全的。

既往研究发现有颅内外大血管问题的脑梗塞患者容易进展,严重血管狭窄或闭塞是轻型卒中患者神经功能恶化的主要原因之一[9]。严重血管狭窄与非严重血管狭窄的轻型卒中患者相比,更能从静脉溶栓中获益,包括CTA在内的多模式影像检查可用于识别高危轻型卒中患者[10]。本研究也表明,伴有颅内外血管严重狭窄的轻型卒中患者从静脉溶栓中获益更明显。

许多研究已经证实了脑侧枝循环对于缺血性脑卒中结局的重要性,侧枝血流在脑组织缺血的病理生理学中起着关键作用[11]。充足的侧枝循环可维持缺血半暗带,防止梗死核心区扩大,有助于延长灌注维持时间,软脑膜侧枝评分与梗死体积密切相关,侧枝评分越高,梗死体积越小[12]。而侧枝循环不足与预后不良有关,可增加出血转化率,并导致再灌注损伤[13]。本研究表明,侧枝循环不良患者静脉溶栓的预后良好比例较未溶栓有明显提高,说明侧枝循环不良的轻型卒中患者更能从静脉溶栓治疗中获益。

轻型卒中应用静脉溶栓治疗能够有效减轻神经功能缺损症状,显著改善临床预后,且不会增加症状性颅内出血和消化道出血的风险,安全有效。基于头颈CTA进行颅内外血管和侧枝循环的影像学评估,快捷方便,有助于判断轻型卒中的临床转归,为轻型卒中的静脉溶栓治疗决策提供指导。对于伴有颅内外血管中重度狭窄或侧枝循环不良的患者更能从静脉溶栓治疗中获益,而无颅内外血管狭窄和侧枝循环良好的患者静脉溶栓的获益尚不明确。

本研究为回顾性研究,轻型卒中选择静脉溶栓治疗也不是随机的,虽然经过倾向性评分匹配减少了这些偏差和混杂因素的影响,仍需大样本的临床试验进一步证实。