发现艺术品中的城市历史

——以民国北京绘画作品为例

2021-07-12李文琪

◇ 李文琪

首都博物馆收藏有一批20世纪初知名绘画艺术家的作品。在当时,这些艺术家的创作活动主要发生在北京,他们的作品与风格也在北京这一地理空间产生。在艺术家和作品方面,涵盖了大部分民国时期主要活动于北京的艺术家,既有像齐白石、溥心畬、陈半丁这样的名家,也有像金城、萧愻、胡佩衡这样影响力局限于北京的艺术家,既有能代表他们最高水平的精品之作,也有能体现他们艺术风格变化过程的一般作品和即兴小品,更值得一提的,还有上述艺术家在不同场合和不同情况下的合作艺术品。近年来,这些艺术家作品得到学术与收藏界、市场方面的广泛关注,而它们被给予的一个通行称谓,则是首先来自文学领域、进而渗入艺术评论话语体系的“京派”二字。首博的这批藏品,和其他单位所收藏的同类藏品一样,以一种带有先入为主色彩的“京派”称谓,整体呈现于人们视线中。

艺术的图像反映了当时的历史。艺术品不只是徒具形貌、只给人带来审美享受的珍宝,它们的意义不止于此,尤其是对中国传统装裱形式的书画而言。

罗杰·希尔佛斯通在论文《博物馆是一种媒介:时间与空间中的物与逻辑》中称:“‘物’或‘物品’有自己的传记……它们通过所经历过的各种各样的社会、经济、政治和文化环境来获得意义,同样,它们的这种经历可以反过来说明那些环境,就如闪光或轨迹可以照亮夜空一样……物的传记与博物馆赋予它们的传记是不一致的。我们通常可以看到博物馆所展出的物品都是与其原产地及获得各种意义的地方相分离的……博物馆中物的意义是被固定了的,他们找到了归宿,被纳入了一个收藏体系,或被展出或被收藏。”〔1〕也就是说,被博物馆纳入收藏或展示体系的书画作品(其他物品也是一样),其价值除了自身从产生伊始就具有的内容,还来自人或机构的赋予,并随着其特有的社会或历史经历而不断得以丰富和扩充,是不断发生变化的。

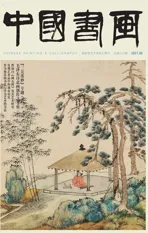

图1 齐白石 《花鸟双挖屏》之螃蟹 39.5cm×45.7cm 纸本墨笔 首都博物馆藏

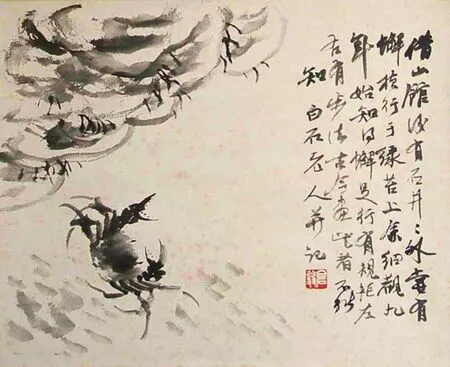

图2 齐白石 西城三怪图轴 61cm×45cm 纸本设色 中国美术馆藏

首都博物馆所收藏的这批书画艺术品,最初被纳入收藏,所依据的是清末民国以来收藏家所构建的价值伦理体系,包括对藏品艺术、经济、文化等方面的价值判定。从博物馆将这批藏品纳入收藏体系开始,藏品的内涵与历史就发生了新的变化,博物馆需要主动思考这种变化的本质,并将其展示于公众,这是博物馆完成“收藏历史”这一功能的重要环节。它从收藏家手中接收到的是过去的历史,现在需要被记录和收藏的,是与博物馆自身和其所处的时代密切相关的新的历史。

一、首都博物馆作为以“典藏京城历史”为目标的博物馆,艺术的图像反映并记录着当时的历史

1911年辛亥革命后,清帝退位,统治了中国两百余年的清政府灭亡,那些曾出仕清廷的高级文官,或者逊清宗室等人群,失去了原有的生活来源,开始以鬻画卖文作为主要收入方式。同时,前清官员中也有不少人在北洋政府中继续任职,传统的书法绘画等活动成了他们与旧语新知维系交往的重要手段。另一方面,作为北洋政府统治中心的北京,由于其特殊的政治文化地位,以及在当时各地军阀混战中相对安定的社会环境,吸引了多数外省精英子弟,这些人入京谋求发展,迅速融入北京的社会文化环境。另外,有许多职业书画家从全国各地至北京谋生,为北京艺术界注入新的生机。在这些社会背景下产生的艺术品,它们的面貌不只是美和风格,而且是一种新旧交织的、外来与本地交融的产物,是一种产生于北京的独有的文化象征。这应该成为首都博物馆作为这些艺术品收藏机构所要发现并记录的一个重要的历史真相。

以世界知名的艺术大师齐白石为例,人们在探究他的艺术风格成因时,想到的是八大山人、白杨青藤、吴昌硕等海派诸家,想到的是他五出五归和衰年变法。“衰年变法”作为齐白石艺术生涯的最重要转折点,正是在北京完成的,而北京这一方水土之于齐白石艺术生涯的意义,却并没有作为一个被重视的角度去深入考量。1917年,第二次来北京、租住在北京南城法源寺一角的齐白石,为好友兼同乡杨潜庵画了一套花鸟草虫杂画〔2〕,其中的一帧为螃蟹(图1),上面题道:“借山馆后有石井,井外尝有蟹横行于绿苔上,余细观九年,始知得蟹足行有规矩,左右有步法,古今画此者不能知。”螃蟹是齐白石定居北京前较为少画,但到晚年却是存量较多、较为著名的一种题材。1917年的这幅,在题材上虽然并不是最早出现的(目前还见约作于1916年前之“芦蟹”,藏于湖南省博物馆),但在齐白石的艺术生涯中仍具有特殊意义。被赠予画的杨潜庵是齐白石的同乡,他当时也租住在法源寺内。齐白石在画上特别说明,这是依据他在故乡的居所“借山馆”后石井外的螃蟹所画成,用故乡之蟹赠予故乡之人,因此“螃蟹”这一形象对齐白石来说意义非常。而这种带着故乡情思的螃蟹,对于身处故乡和背井离乡这两个时期的齐白石,显然具有不同的意义,正是“定居北京”这一事件使得相同图像的意义发生了改变。这件改变了意义的螃蟹图像,也成为齐白石艺术成熟后屡次出现的标志性螃蟹绘画的源头。从这一视角出发,去探查齐白石的人物画变化历程,会有同样的体会。齐白石早年的人物画以“美”著称,他常画美人、仙佛等题材,还被戏称“齐美人”。在北京定居以后,人物画向完全不同的方向转变,甚至可以毫不夸张地说,给予观画者“丑”的印象。1926年,齐白石在京定居后的第9年画了一幅《西城三怪图》(中国美术馆藏,图2),题目为画家自己题写于画面上方,通过画家题字可知,画中长发捻须者为画家本人,前方两人,短发侧面像为冯臼,背影剃发像为瑞光和尚。其中,冯臼是湖南衡阳人,曾任教于国立北京美术学校,也是当时的知名画家,与同是湖南籍的萧俊贤、齐白石并称“冯萧齐”,但为人性情孤傲,不好交游,是齐白石的同乡兼好友;瑞光和尚,号雪庵,曾先后任北京阜成门外衍法寺、广安门内莲花寺住持,曾拜齐白石为师学画。齐白石有《阜城门外衍法寺寻瑞光上人》一诗,写道:“帝京方丈识千官,一画删除冷眼难。幸有瑞光尊敬意,似人当作贵人看。”〔3〕此诗说明,齐白石将瑞光视作自己艺术上的知己。此画成时,齐白石租住于“太平桥高岔拉一号”,这个地点大约位于今天的太平桥大街到西四之间的区域,早已建设一新,无踪可寻。它与雪庵任主持的衍法寺、冯臼任教的国立北京美术学校,在地理方位上,均属于当时俗称的北京“西城”。齐白石还在这幅画上题道:“余客京师,门人雪阉和尚常言:前朝同光间,赵撝叔、怀砚香诸君为西城三怪。吾曰:然则,吾与汝亦西城今日之两怪也。惜无从人。雪阉寻思曰:臼庵亦居西城。可成三怪矣。一日,臼庵来借山馆,余白其事,明日又来,出纸索画是图。雪庵见之亦索再画,余并题二绝句:闭户孤藏老病身,那堪身外更逢君。扪心何有稀奇笔,恐见西山冷笑人。幻缘尘梦总云昙,梦里阿长醒雪庵。不似拈花作模样,果然能与佛同龛。”言语中突出了三人之间惺惺相惜的关系。他们在民国北京“西城”的环境中是如此不合时宜,以至于以“怪”自称,并以一种独创的比例失调、面目怪异的艺术形象表现于画端。题中还有“恐见西山冷笑人”句,使人联想到当时在西山建立别墅“石桧书巢”“鹿岩精舍”的周肇祥。周是当时北京规模最大的绘画团体“中国画学研究会”的组织者之一,他常在西山别墅招待宾客好友。他的交往圈层和齐白石的好友圈有相当部分的重合,如陈师曾、陈半丁、姚华、王云等人。这些活动于北京的画家也多有上款题赠作品赠与他。据齐白石自述,当时北京有一位科举出身的名士,经常对他的画与诗冷嘲热讽,给他带来一定的困扰,而周肇祥恰为清末举人,再结合“西山冷笑人”这一句,几乎可以锁定两者之间的必然关联。齐白石在北京成名之后,画得最多的是带有吉祥寓意的花鸟,山水画作品相对数量少,并且不对市场开放,这种现象同样与他在北京的经历密切相关。齐白石初次至京是在1903年,跟随夏午怡入京,短暂地居住了两个月之后就离开了,并没有要定居于此的念头,一直到1917年,因为家乡战乱,迫于无奈才再次进京,卖画为生。他常说“故乡无此好天恩”。作为职业画家的齐白石,想要凭借卖画收入维持一大家人的生活,在连年兵荒马乱的故乡肯定是不行的,只有在遍地白银又有友人帮助的北京,这种生活才得来容易一些。在齐白石晚年山水画中常见的竹林、远山、茅屋、乡间道路等景象,并不来自对传统的学习,而来自他心中那片再也回不去的家山。因此,无论齐白石在艺术成熟期的哪一类作品,其面貌都与北京和他在北京的经历密切相关:从初来时租住在寺庙一角房屋中的局促感,到一种外来人无法融入却也不能离开的矛盾心态,再到即使成为国际知名画家的他在名门之后、精英人士遍地的北京仍然难免被讥诮出身和早年经历的窘迫,以及上述这些在画家内心激起的一种反抗意识,这一切构成了齐白石作品最鲜明的特征,既有面貌怪异的人物,又有真挚的乡愁,还有源源不断生产的售卖吉祥寓意的商业色彩。

图3 汤涤 仿王宸山水轴 131.3cm×43.6cm 纸本墨笔 首都博物馆藏

齐白石的绘画作品,恰说明民国北京的艺术并非通识中的“保守”性质,而是具有多样性和包容性,更是中国绘画“现代化”历程中不可或缺的一部分。如不强调从“民国北京”这一角度去认识齐白石,而只是简单将齐白石划归“京派画家”,那么就无法明确他的艺术与历史情境之间的血肉联系,亦不能对“京派”或民国北京绘画在历史时空中的真实形象有更客观和全面的认识。

二、书画艺术作品的细节中,包含着北京城市生活及变迁的历史

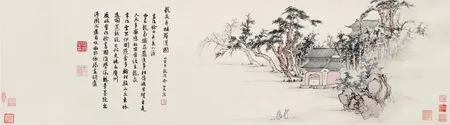

图4 余绍宋 龙泉寺补罗汉图卷 33.3cm×119.5cm 纸本设色 首都博物馆藏

图5 《龙泉寺补罗汉图》卷后邵章题记 33.5cm×118cm 纸本 首都博物馆藏

图6 贺良朴 龙泉寺听琴图卷一 29cm×148.2cm 纸本设色 首都博物馆藏

图7 贺良朴 龙泉寺听琴图卷二 30.5cm×150.7cm 纸本设色 首都博物馆藏

1911年,毕业于日本东京法政大学的浙江龙游人余绍宋回国,在北京担任司法部参事一职,他的住所位于当时宣武门南的骡马市大街西砖胡同〔4〕。出于对绘画的爱好,余绍宋主持并发起“宣南画社”,邀请江苏武进籍画家汤涤作为画社导师,定期举办绘画鉴赏、教学活动。社员在开始时主要为余绍宋在司法部的同事,包括林志钧、胡祥麟等人,后来活动影响增大,加入了梁启超、姚华、陈师曾、王梦白、林纾、陈半丁、沈尹默、萧俊贤、贺良朴、郁曼陀等人。这些人中大部分成为后来中国画学研究会的主要画家。宣南画社是一个单纯的文人画家雅集性质的活动,并没有任何的商业色彩,与后来北京地区出现的许多绘画社团有较大差别。但是,宣南画社为许多非京籍画家提供活动交流的场所,再加上“宣南”〔5〕一地在北京有特殊的文化特征和意义,使这些画家加速融入了北京地区的艺术文化环境,并使他们的艺术创作及艺术家身份在北京地区得到重塑。从这一角度考量,宣南画社为北京绘画中的传统派的艺术旨趣及人员力量的形成营建了一定的基础。首都博物馆收藏有一幅汤涤作于1915年的山水画(图3),画幅左侧胡祥麟题跋:“定师此帧作于乙卯(1915)结画社之次年,其时余与越园甫学作画。是夜,在卣铭宅观定师作此,尤未晓用笔之妙。今忽忽遂十年矣。越园锐进不已,即定师今作亦异前时。独余未有成就。寒窗灯下,朔风怒号,观此为之怃然。正京师都市旦夕恐怖之时也。乙丑(1925)十月,祥麟。”这则题跋记录了1915年宣南画社一次结社时的情形,大家在某位社员家中,观看汤涤作画并进行学习。十年后(约1925年),正值京城风云变动,北洋政府的直系、皖系、奉系各派军阀互相争夺最高权力,是鲁迅在诗中所叙的“城头变幻大王旗”的时代。参与者之一的胡祥麟,看到这幅画,忆旧感今,写下了这样一则题跋。此时,这幅画已超出了画面所传达的信息,它所承载的是所有当事者在历史的时间中活动的讯息,一段本应消失在历史中的事件和影响自身的延续。

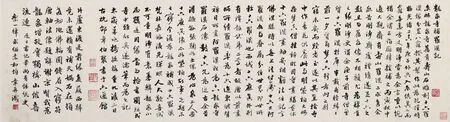

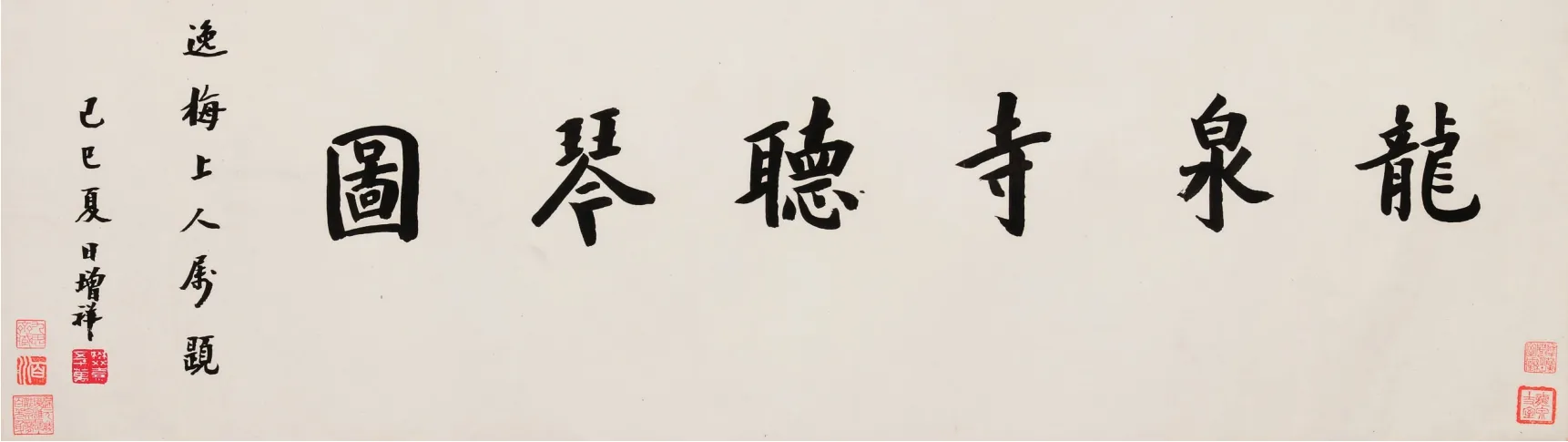

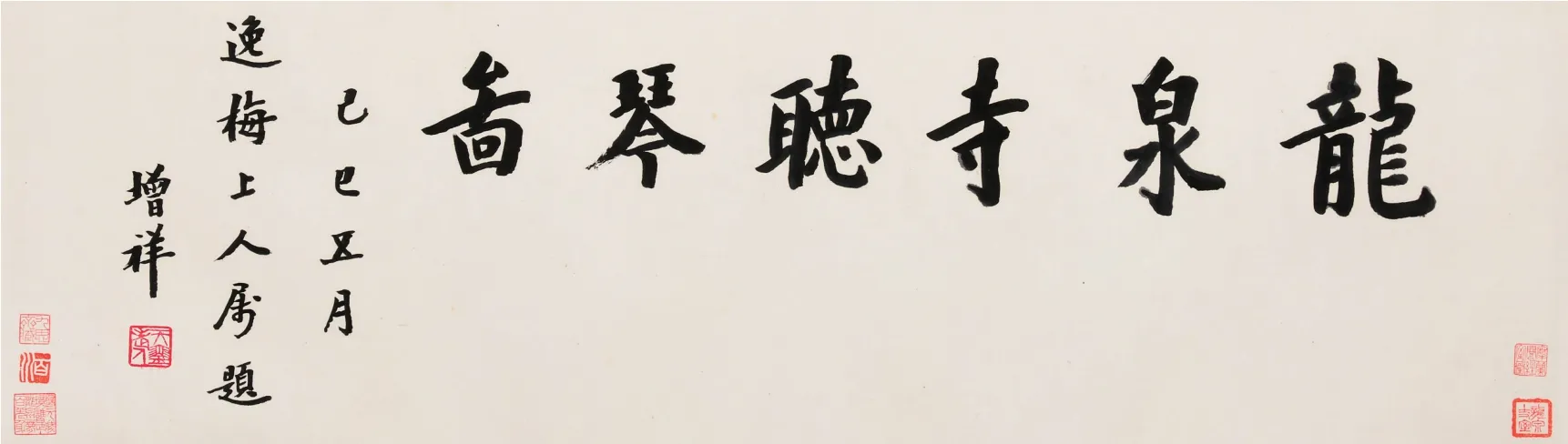

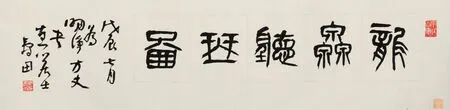

余绍宋和贺良朴,都是民国初年活动于北京的重要艺术家。有两幅与龙泉寺〔6〕有关的绘画,就出自他们之手。其中有一幅《龙泉寺补罗汉图》(图4),余绍宋所画,内容为古木环抱的寺庙建筑,后殿的檐顶隐约出现,前殿小小一座,敞开的洞门内可见罗汉塑像数尊,画面前方有一僧一俗两人,做指引并交谈状。整个画面所能体现的信息极为有限,即使结合画家写在画面上的一首诗一起读,也不能清楚地理解艺术家所要传达的信息。然而在这幅画末尾的装裱部分,有邵章〔7〕写的一篇题目为《龙泉寺补罗汉记》的短文(图5),读过后才知道与龙泉寺相关的一段事情本末。原来,龙泉寺本来有一组乾隆年间寿山石雕刻的十六罗汉像,在1900年庚子国难之时,遗失了其中两尊。寺中明净方丈向著名收藏家邵章倾诉,表达惋惜之意,后者建议向厂肆中搜寻。恰巧此时琉璃厂大观斋有两尊罗汉像出售,又不与龙泉寺现存的罗汉像重复,正好补齐两尊空缺。于是邵章从中促成此事,为龙泉寺补齐十六罗汉,成就一段佳话,并请余绍宋画《龙泉寺补罗汉图》作为纪念。从邵章的题跋可知,在清代还有一幅与龙泉寺相关的绘画,即戴熙《龙泉寺检书图》,表现了阮元、陈庆镛、洪饴孙、何绍基等人在龙泉寺为他们已经去世的好友、著名学者程恩泽编订遗稿的场景。因此余绍宋在自己这幅画上的题诗中才会有“鹿床曾作检书图,后学深惭笔墨疏。忽漫图成还自笑,尚非依样画葫芦”几句。“鹿床”就是戴熙的字号,余绍宋在寺中见到过戴熙的原作,感叹自己比不上这位前朝画家,但当他自己的这幅《龙泉寺补罗汉图》画完,他又发现其实自己在艺术方面并非完全在模仿戴熙,而是有一定的创新之处。到1936年,由于在戴熙原作后题跋的人实在太多,龙泉寺百川法师将黄维翰、李庆藻、姚华等人的题跋另装一卷,并请著名画家张大千又画了一幅《龙泉寺检书图》(现藏中国国家博物馆)。贺良朴先后画过两幅《龙泉寺听琴图》(图6、7),画中表现了画家1925年夏天与五位友人共赴龙泉寺,受到寺中逸梅方丈款待,并听取逸梅方丈以古琴弹奏《梅花三弄》的场景。这两幅画的基本元素与构图均类似。略有不同之处在于,其中一幅图中有五人听琴,另一幅画面上是六人,且六人的一幅在图像中增添了更多的装饰色彩,如后者院中石桌成为白色,增添仙鹤两只,以及两处湖石装饰庭院(一处原有为普通石屏,一处原为树),而且将构图的视角拉远,院墙体积缩小,屋宇增加一间,可以看出较多的艺术处理因素。这两幅画的引首(图8、9)均为樊增祥〔8〕所题,时间分别为“乙巳(1929)五月”和“乙巳夏日”。六人听琴的那幅在樊题引首后还有夏寿田〔9〕在戊辰年(1928)七月所题的引首(图10)。两幅画上均有当时弹奏古琴、招待包括画家在内诸人的逸梅方丈的收藏印记,可知图成后曾一度归于方丈本人所有,放于寺中。逸梅方丈请到龙泉寺游览的其他好友或社会名流观赏此画,晓以这段故事,并请众人在画后题跋,留下墨迹。两幅画最大的不同在于,画面后方题跋人物的不同。据此可以推测,这两幅《龙泉寺听琴图》的形成过程与两幅《龙泉寺检书图》类似,是龙泉寺僧人有意去记录和保存寺中历史和活动记录的结果,最后以图像和相关题跋的形式呈现。

图8 樊增祥题贺良朴《龙泉寺听琴图》引首 28.8cm×97cm 纸本 首都博物馆藏

图9 樊增祥题贺良朴《龙泉寺听琴图》引首 30.3cm×100.5cm 纸本 首都博物馆藏

图10 夏寿田题《龙泉寺听琴图》引首 29.3cm×96cm 纸本 首都博物馆藏

图11 林纾 晚学斋图卷 33.5cm×105cm 纸本设色 首都博物馆藏

这些绘画及其后的相关文字,串联起了清代至民国时期龙泉寺在北京文人和文化生活中的特殊意义。如果博物馆在研究和解读时,只从戴熙到余绍宋、张大千或者是贺良朴的绘画艺术角度出发,就无法完全揭示出这些图像之于北京的历史意义。

三、在画面上的上款人或者题跋等信息中,包含着北京文化艺术消费及其作用于艺术风格的历史

林琴南,其作品以山水为主,从艺术史的角度看,他主要是使用清代以来的画家“四王吴恽”所创立的技法和风格,成就有限,是一位保守型画家。他为宋小濂〔10〕画的《晚学斋图》(图11),传达出艺术之外的讯息。此画作于1916年,正值满腹才干的宋小濂在北京担任闲职,过着半官半隐的闲散生活。他的住所位于皇史宬附近,书斋名为“晚学斋”,即“好学不知老”之意。皇史宬,是中国明清两代的皇家档案馆,1982年被国家文物局列为全国重点文物保护单位,位于北京天安门东边的南池子大街南口,是展览、展示中华古老档案建筑和文化的重要景点。根据宋小濂自己在画面后方的题字“作于皇史宬后寓庐”,可知他当时住在南池子大街以东、北湾子胡同以南、皇史宬以北这一区域。这里在民国早年是一片位于胡同里的住宅区。从林纾画的《晚学斋图》卷上看,宋小濂的晚学斋处在一个背山临水、左有长松、右傍修竹的环境中,因此可以肯定的是,这是一幅想象中的图景,绝不是晚学斋真正的景象。这种纯粹想象中的书斋图景的绘制,早在明代时就开始流行。山水中的书斋存在于在书斋主人的心中,是一个没有场所的场所。有条件者还请人绘成图景,以想象中的山水与书斋的形式,随身携带或悬挂于日常起居的房间,时常观看,提示自己不忘本心本性。以才干著称的宋小濂,1913年至1919年间在北京担任闲职,个人抱负无处施展,所以才会需要这样一幅画,模仿那些古代的隐士,为其不适的情绪找到一个出口。宋小濂爱梅,自号“铁梅”,而《晚学斋图》卷中围绕书斋左右的只有松、竹,并无梅树。从受画者宋小濂自己在画卷后的题诗(图12)可知其中原因:“我性爱梅君作竹,屋后老松郁蟠曲。古有臭味同,岁寒冰雪栖山谷。君之用心我所知,不拘形迹求意足。画松画竹不画梅,补以老铁在茅屋(余号铁梅)。插架深藏万卷书,挑灯一一从头读。苍髯劲节沁冷香,呼童酌取酒初熟。(古有下夺三友二字)。前求畏庐作图,本拟屋后画老松数株,屋前杂植梅花,乃畏庐于屋后作松,屋前作竹而不写梅,其意盖有在也。”原来,这是画家有意的安排,以宋小濂本人喻梅,画于书斋中,再补以松竹,喻岁寒不移、艰难不改本性之意。结合画后题跋再去观看这幅画的画面,就可以看出受画者的个人需求是怎样去影响画家创作及画面呈现的一种过程的。

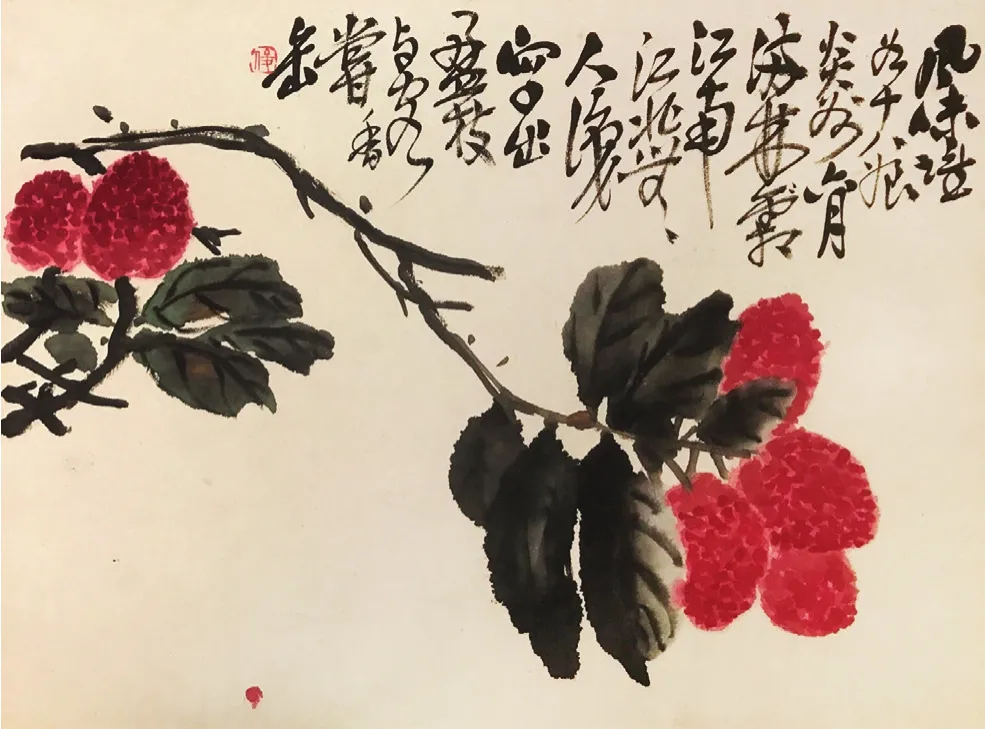

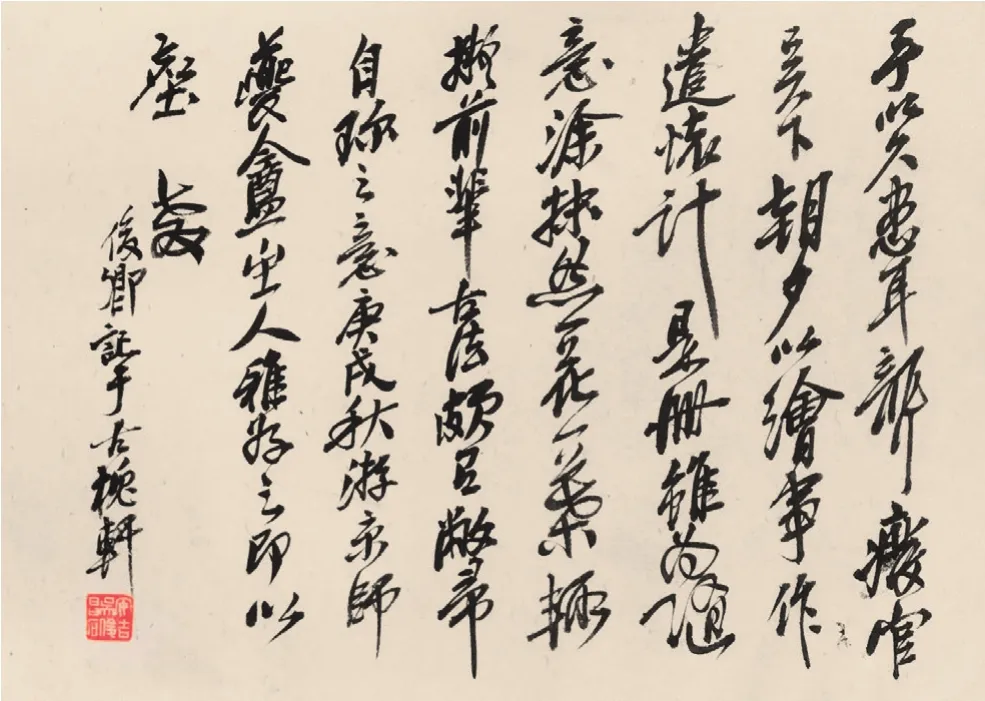

清代乃至民国早期的北京作为都城,其流行的艺术风格深受宫廷趣味的影响,呈现一种极为工细的面貌。这种面貌到清末,由于缺乏创新,愈发显得单调与刻板。而此时的上海,适应新兴富裕市民阶层趣味的海派艺术已十分盛行,出现了像赵之谦、任颐、吴昌硕、王震这样的海派大家。他们的作品以写意花卉、人物等最为常见,是一种雅俗共赏的面貌。众所周知,直到进入民国数年以后,随着外地画家的入京,北京才出现了以金城、陈半丁、陈师曾、齐白石等人为代表的新风格,各种绘画社团也开始建立并活跃起来。这种现象是政府更替、社会环境变化的情况下,众多外地画家进京所导致的直接后果。以上提及的在民国早期北京影响最大的四位画家中,后三位受到吴昌硕的直接影响,其中陈半丁还是吴昌硕的得意弟子。陈半丁早在1906年就应金城之邀来到北京,结识肃亲王善耆,但在京并未产生什么影响。直到1910年,吴昌硕进京,举办了一系列雅集活动,将他广为推介,也在此时,他结识了著名的蒙古亲王贡桑诺尔布,并得到赏识。有两本画册可以说明这一系列情节的发生。其中一幅画册为吴昌硕1910年题赠贡桑诺尔布,共有十二页,每页一种花卉或果实,有玉兰、梅花、荔枝(图13)、石榴、桃子等,每一种所使用的技法和表现的面貌在画家的平生创作中都具有代表性。在此册的最末一页(图14),画家很认真地题写了一段文字:“予以久患耳聋,废官吴下,朝夕以绘事作遣怀计。是册虽为随意涂抹,然一花一叶辄拟前辈古法,颇有敝帚自珍之意。庚戌秋游京师,夔盦主人雅好之,即以□教。俊卿记于古槐轩。”夔盦主人是贡桑诺尔布的别号,从这段文字可见,吴昌硕这本画册的上款人即为贡桑诺尔布。细读吴昌硕此段文字,能感觉到其中有些许言辞上的矛盾之处,前面先说自己是“随意涂抹”,后面又强调是学习了前辈的“古法”,其实是“敝帚自珍”。吴昌硕对画册的受赠者做出这种略显啰唆的解释,与当时北京所流行的艺术风格是分不开的。虽然此时在上海及周边地区,吴昌硕的写意花鸟、书法、篆刻等艺术已经广为大众所认可,确立了至高的地位,但在北京并非如此。所以他要去向看画者做出解释,他的这种看似随意涂抹的写意之作,其实是有深厚的学养在其中的,是其平生绝学。另一本画册为吴昌硕、陈半丁师徒及一些其他人分别画成,装裱成为一册,上款人均为贡桑诺尔布。此册中吴昌硕、陈半丁师徒所画的部分与其他北京书画家所画的部分,呈现出明显的风格差别。前者明显源自陈淳、徐渭、金农的大写意一派,重视绘画中表现书法性用笔的韵味;后者则更偏向于工致秀美的恽寿平、蒋廷锡一派的没骨风格,重视表现所画客体本身的形貌。这说明,以吴昌硕、陈半丁的这次北京之行为开端,他们所代表的“海派”风格,开始被以善耆和贡桑诺尔布为代表的社会上层人士所接受。还有一幅作于1921年的绘画(图15),由金城、徐宗浩、俞明、李盛铎、秦仲文、陶瑢合作,其中花果的画法较为写意,图式也相似于海派的流行风格,反映了民国早期的北京画家在花鸟画方面受赵之谦、吴昌硕等人的影响情况。这幅画的上款人为“乐亭贤王”(即贡桑诺尔布),是众画家为其祝寿而作。两本画册与这幅祝寿画的时间前后相隔十余年,说明在此期间,贡桑诺尔布坚持了他对于这种艺术风格的喜好。这在很大程度上,帮助了陈半丁、陈师曾等海派写意花鸟画家在北京地区的立足与成长,又促进了后来的王梦白、王雪涛、汪溶等更多写意花鸟画家风格的形成及作品的流行。

图12 《晚学斋图》后宋小濂题记 35cm×58cm 纸本 首都博物馆藏

图13 吴昌硕 花卉册之荔枝 21.2cm×38.5cm 纸本设色 首都博物馆藏

图14 吴昌硕 花卉册之题跋 21.2cm×38.5cm 纸本 首都博物馆藏

图15 金城等人合作 花果合璧图轴 83cm×33.2cm 绢本设色 首都博物馆藏

以上数例说明,博物馆在研究中,如果只从艺术作品所呈现的面貌出发,可以找到风格形成、演变的过程,但结合上款人及画面题字等信息,则可以找到艺术演变过程背后的推手和动因。而对于首都博物馆而言,创作于北京地区的这些艺术作品,的确是有着“艺术价值”之外的更深远的意义的。

注释:

〔1〕〔英〕罗杰·迈尔斯(Roger Miles),〔英〕劳拉·扎瓦拉(Lauro Zavala)等著, 潘守永,雷虹霁主译:《面向未来的博物馆—欧洲的新视野》,北京燕山出版社2007年版,第183、184页。

〔2〕现藏首都博物馆,被装裱为双挖四条屏式样。

〔3〕郎绍君、郭天民主编: 《齐白石全集》第十卷,湖南美术出版社1996年版,第102页。

〔4〕现址为今北京西城区西砖胡同。

〔5〕明中叶起,今天宣武门外骡马市大街以南,东至潘家河沿,西至教子胡同一带统称为“宣南坊”。清朝时宣武门以南地区习惯叫作“宣南”,历史上的宣南地区大体上是指原北京市宣武区(现已统一并入西城区)的管辖范围。“宣南”虽然是地理概念,但围绕这一区域所形成的各种文化现象却超越了时空的限制,演变为一个具有独特意蕴的地域文化概念。“宣南”这一地域,包含了以先农坛为代表的皇家祭祀文化、以琉璃厂为代表的京城士人文化、以湖广会馆为代表的会馆文化、以大栅栏地区老字号店铺为代表的传统商业文化、以天桥为代表的老北京民俗文化等,集通俗、儒雅、华丽于一身,浓缩了北京各个层次的文化。

〔6〕原名兴诚寺,为北京历史上位于宣南一代的古寺,始建于宋,修复于明,由于寺内原有龙爪槐一棵,故又名龙树寺。寺内有凌虚阁、蒹葭簃等名胜。自清代以来,龙泉寺一直是名流雅集的一个重要场所,并留下许多吟咏篇章。

〔7〕邵章(1872—1953),字伯炯、伯絅,一作伯褧,号倬盦、倬安。浙江仁和(今杭州)人。近现代藏书家、版本目录学家、书法家。清光绪二十八年(1902)进士,授翰林院编修。曾毕业于日本政法大学速成科。历任杭州府学堂,湖北法政学堂及江三省法政学堂监督,奉天提学使,北京法政专门学校校长,北京政府评政院评事兼庭长、院长等职。富收藏,精研碑帖,工书法。

〔8〕樊增祥(1846—1931),字嘉父,别字樊山,号云门,晚号天琴老人,湖北省恩施人。清末民初官员、著名诗人、文学家。光绪进士,历任渭南知县、陕西布政使、署理两江总督。辛亥革命爆发,避居沪上。袁世凯执政时,官参政院参政。曾师事张之洞、李慈铭,为同光派的重要诗人,诗作艳俗,有“樊美人”之称,又擅骈文,死后遗诗三万余首,并著有上百万言的骈文,是我国近代文学史上一位不可多得的高产诗人。著有《樊山全集》。

〔9〕夏寿田(1870—1935),字耕夫,号午诒,湖南桂阳莲塘大湾人。光绪二十四年(戊戌科,1898)中进士,殿试榜眼及第,历任翰林院编修、学部图书馆总纂,为父辩诬触怒朝廷遭革职。宣统三年(1911)授朝议大夫。民国元年(1912)任湖北省民政长,二年(1913)任总统府内史监内史。曾支持袁世凯称帝活动。解职后居上海。

〔10〕宋小濂(1860-1926),字友梅、铁梅,吉林省双阳县人。清末民初官员。民国三年(1914)曾出任黑龙江都督兼民政长。在抗击沙俄,捍卫国家领土完整方面做出了贡献。工诗善书,被喻为“吉林三杰”之一。