降低神经外科全麻手术患者术中低体温发生率的PDCA 实践

2021-07-07张曼曼段红香周晓阳邹振亚茅金宝

张曼曼,段红香,周晓阳,邹振亚,茅金宝

[山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) 麻醉手术科一部,山东 济南 250021]

核心温度低于36.0℃即定义为低体温, 是最常见的手术综合并发症之一,可在肺动脉、鼻咽部、膀胱等处测得[1]。 核心体温在手术中的任何时间点低于36.0℃即视为出现术中低体温[2]。 研究报道,围术期低体温发生率39.9%~44.5%[3-4], 患者术中出现低体温的概率为50.0%~70.0%[2]。低体温会增加手术部位感染风险、心血管系统并发症等,严重影响手术质量和患者术后的康复[5]。 目前,国内对于手术患者低体温防护的相关指南、专家共识、证据总结等研究愈加成熟[1,6-10],但低体温防护相关证据的临床应用相对缺乏[11]。 神经外科手术患者手术时间长、风险大,是低体温等相关手术并发症的高危人群[4]。 本研究以此为基础,以神经外科全麻手术患者为研究对象,以指南、证据总结、专家共识为依托制定低体温防护策略,通过PDCA 循环管理方法,探索低体温防护策略应用后对患者的影响。

1 一般资料

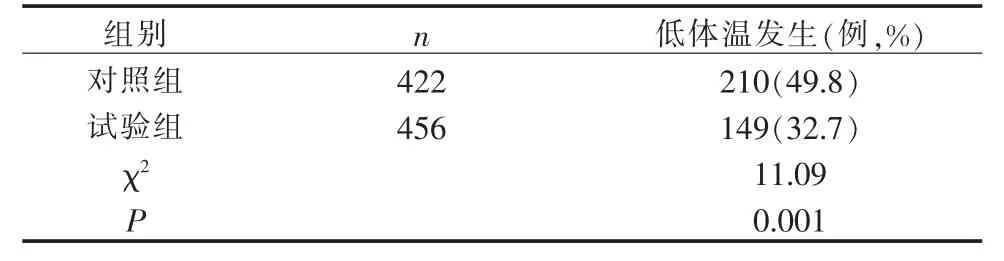

回顾2020 年4—9 月我院麻醉手术科一部神经外科全麻手术患者的体温监测数据, 患者麻醉开始且麻醉机体温描绘开始后至体温描绘结束的时间段内, 任一时间点患者核心体温低于36.0℃即视为出现术中低体温[2]。2020 年4—6 月的手术患者作为对照组,沿用常规的体温管理方式;2020 年7—9 月的手术患者作为试验组,实行PDCA 循环管理策略。

纳入标准:(1)麻醉手术科一部神经外科手术患者;(2)麻醉方式为全麻;(3)手术时间≥3 h;(4)择期手术患者。 排除标准:(1)急症或日间等非择期手术患者;(2)进行计划性降温的手术患者。 研究期间对照组共查检手术患者422 例,试验组共查检手术患者456 例。2 组患者年龄20~70 岁,年龄、麻醉方式、手术时间等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2 方法

2.1 对照组体温管理方法 患者入手术房间即时盖被,术中维持手术间环境在21~25℃,使用加温液体进行术中冲洗。

2.2 试验组体温管理方法 试验组实行PDCA 循环管理策略。(1)优化常规管理:关注撤盖被时机,改变过去麻醉完即撤盖被的现象, 避免患者长时间裸露;对于加温液体的使用进行强化管理;(2)引入新式管理:充气式暖风机、输血输液加温仪等辅助升温设备投入使用;测温导尿包、麻醉机测温模块投入使用等。

2.2.1 计划阶段(plan)

2.2.1.1 成立持续质量改进小组 手术患者低体温的防护、监测问题涉及到多部门、多学科的合作,如术中体温的管理需要麻醉科的支持, 体温防护设备(变温毯、输血输液加温仪等)的采办需要医工部的支持等, 在医院的大力支持下, 本项目纳入了护理部、感染办公室、麻醉科、医工部、总务部、网信办、手术室等11 个科室部门共15 名成员, 其组成的跨部门、跨学科的工作小组,推动了项目的顺利进展。

2.2.1.2 确定项目衡量指标 本PDCA 项目的衡量指标为手术患者术中低体温发生率(%),计算公式为手术患者术中低体温发生率 (%)=同一时间内查检手术患者发生低体温的例数/单位时间查检手术患者总例数×100%。

2.2.1.3 回顾调查 调取麻醉手术科一部2020 年4—6 月神经外科全麻手术患者的体温监测记录,进行体温监测的手术患者共422 例, 其中210 例患者手术过程中发生低体温, 患者术中低体温发生率为49.8%。

2.2.1.4 确定改善目标 2017 年全国部分地区横断面调查数据显示患者术中低体温发生率为44.5%[4],此为项目的改善目标,降幅5.3%。

2.2.1.5 根因分析 (1)小组成员结合实际,对可能导致术中低体温的各个环节进行头脑风暴, 绘制鱼骨图,见图1。 (2)运用80/20 法则[12-14],确定导致患者术中低体温发生的原因有: ①手术室护理人员保暖措施执行不规范;②辅助升温、测温设备不充足;③液体、血液加温不规范;④手术患者焦虑、紧张;⑤手术患者禁饮、禁食时间长;⑥手术过程中手术敷料浸湿未及时更换; ⑦临时更换手术导致对患者评估不到位;⑧医护人员对术中低体温认知度不高、重视程度不强;⑨无科学监管、督导机制等。 其中前4 条为主要原因,也是本次PDCA 拟解决的关键问题。患者发生术中低体温原因分析频数分布表,见表1。

表1 患者发生术中低体温原因分析频数分布表

图1 患者发生术中低体温原因分析鱼骨图

2.2.1.6 对策拟定 分析低体温发生的主要原因,以指南、证据总结、专家共识为依托[1,6-10],根据“5W1H(问题what、原因why、人员who、时间/程序when、地点where、方法how)”的方法制定低体温防护策略[12,15],见表2;结合临床环境,制定手术患者术中保温实施细则,见表3。

表2 手术患者低体温防护策略

表3 手术患者保温实施细则

2.2.2 实施阶段(do)

2.2.2.1 对保暖措施进行规范 对保暖盖被的时机及要求进行标准化:术前接手术患者时、术前等候期间、 手术间内麻醉及消毒前强调盖被要注意对颈部及脚部的保护;手术消毒的前一刻方可撤除盖被;消毒及手术期间,盖被保护非消毒及手术区域;手术结束,撤除手术敷料同时为患者盖被;根据天气情况,转运途中加盖U 型被保护头部及颈肩等。 术前将手术间环境预热至>23℃,术中维持手术间环境在21~25℃,根据手术不同时段及时调节温度。手术过程中使用充气式暖风机进行术前预热以及术中、 术后的保暖。

续表3

2.2.2.2 增加辅助升温、 测温设备 充气式暖风机、输血输液加温仪作为有效升温设备,在多篇指南、证据总结中均被推荐应用[16-17]。科室申请补充的充气式暖风机、输血输液加温仪在领导的大力支持下已得到补充并合理投入使用。 体温监测方面,科室大部分麻醉机是具有体温监测功能的,探头与测温导尿包连接后可监测膀胱温,只是前期未重视低体温的管理,此功能未加以利用。 请工程师进行检测,将测温功能良好的麻醉机率先更换到神经外科手术间使用,巡回护士术前准确评估患者及手术情况,符合纳入标准的患者使用测温导尿包,利用麻醉机测温模块,进行体温监测,体温数据将会随麻醉记录一齐打出。另外,对于体温监测数据的提取,期望与网信办合作,通过手麻系统直接提取网络数据。

2.2.2.3 对液体、血液的加温进行规范 (1)对于输液>2 000 mL、术中输血的患者应使用输血输液加温仪,输血输液加温仪相对固定专业使用,固定专业护士管理。 (2)修订恒温箱使用管理规定,对外用液体的加温进行规范: ①恒温箱用于20%甘露醇和手术中外用冲洗液体加热;②恒温箱内液体专岗管理,房间巡回护士每日检查并补充, 液体标注入箱日期和时间, 按入箱时间先后使用; ③恒温箱内液体定品种、 定数量、 分层放置; ④恒温箱温度设定为37~41℃,避免冲洗用液体过热;⑤恒温箱内不可放置与医疗护理无关的杂物;⑥恒温箱门及时关闭,避免热量散发,影响加温效果。 恒温箱相对固定专业使用,固定专业护士管理。制定恒温箱温度监测记录表,手术间液体管理质控查检表, 专岗护士负责每月完成质控检查及督导。

2.2.2.4 缓解患者焦虑紧张 音乐疗法作为一种新型治疗手段, 已经成为一种公认有效的物理治疗方法,能有效改善个体身心健康,缓解患者焦虑[18]。 科室在医院护理心理学术组的支持下, 在术前等候厅为手术患者播放轻音乐,有效缓解患者焦虑。与高校合作实行“术前星空放松”策略,术前等候厅利用灯光营造星空景象, 由心理学系的志愿者术前为患者进行语音疏导,帮助患者放松。

2.2.3 检查阶段(check) 根据手术室护理实践指南、 预防围术期患者低体温的最佳证据总结等文献[1,6-10],结合临床环境,制定手术患者术中保温措施质控查检表。 查检表共纳入24 项审查指标:手术前5 项,主要包括对室内环境、手术床等的预热处理;手术中12 项,主要包括棉被织物的保暖、设备的保暖、液体输血加温、体温监测记录等方面;手术后7项, 主要包括棉被织物的保暖以及麻醉复苏室的保暖规范等。 每周安排质控护士检查保暖措施的执行规范及体温监测数据的提取落实, 每月质控组长及护士长采取转盘形式专项抽查。

2.2.4 持续改进阶段(action) 每月进行质控总结,对问题进行汇总分析, 未解决的问题纳入下一轮PDCA 循环管理方案中。

2.3 评价方法 将手术患者低体温发生率纳入护理敏感指标, 以手术室巡回护士保暖措施规范落实率作为过程指标, 手术患者术中低体温发生率作为结果指标, 进行PDCA 循环管理方法降低神经外科全麻手术患者术中低体温发生率的效果评价, 具体评价内容及方法见表4。

表4 评价方法

2.4 统计学方法 使用SPSS 21.0 对数据进行统计学处理。 呈正态分布的计量资料以±S 表示,采用两样本t 检验进行组间比较; 计数资料以频数及百分率(%)表示,采用χ2检验进行组间比较。

3 结果

2020 年7—9 月患者术中保暖措施规范落实率依次为88.2%、81.8%、88.8%,较实施前(55.6%)明显提高。 2020 年4—9 月患者术中低体温发生率依次为57.7%、44.9%、47.6%、32.7%、33.8%、31.6%,呈稳步下降趋势;经过6 个月的数据收集与统计,4—6 月份PDCA循环管理干预模式前患者(对照组)术中低体温发生率为49.8%,7—9 月份手术患者(试验组)术中低体温发生率为32.7%,降幅17.1%。 PDCA 循环管理干预模式前后患者术中低体温发生率见表5。

表5 神经外科全麻手术患者术中低体温发生率

4 讨论

4.1 手术患者术中低体温发生率可被纳入护理敏感指标 护理敏感指标能够代替且仅能代替由护理人员的活动而产生的护理过程和结果, 在近几年已发表的几篇高质量的护理敏感指标文献中, 随着时间的推移,逐渐出现了“手术患者低体温发生率”,可见其越来越受重视[19-20]。 本研究结果同样显示,护理人员对于手术患者体温的防护活动影响着手术患者低体温的结局。 围术期心血管不良事件在体温正常患者的发生率约为1.4%, 而在低体温患者却高达6.3%;外科伤口感染率在低体温患者中可高达

19.0%,而在体温正常患者中仅为6.0%。 除此之外,凝血功能障碍、麻醉恢复期延迟、寒战不适增加等并发症均是围术期低体温导致的不良结局[9]。 但是,手术室护理人员对低体温的重视程度却未与低体温带来的危害在同一高度上。 多数护理人员更关注压力性皮肤损伤、电灼伤等可见的危害,忽视了低体温带来的隐性伤害。管理者可将其纳入护理敏感指标,引起护理人员对手术患者低体温防护的重视。

4.2 低体温防护策略的规范落实能有效降低患者术中低体温发生率 本研究通过PDCA 循环管理方法,结合医院现状,运用鱼骨图、80/20 法则分析我院手术室神经外科低体温发生率高的原因, 并参考指南、证据总结相关文献制定防护策略。在PDCA 循环管理模式下, 科室护理人员认识到体温防护的重要性,手术医生麻醉医生等各科室人员积极响应,共同参与。物业人员接手术患者时即开始重视保温问题;患者术前等候期间为其实行音乐治疗及星空放松,有效缓解焦虑;手术间内患者避免不必要的裸露;充气式加温仪、 输血输液加温仪及恒温箱的合理使用有效减少了患者的热量流失等。 在各项举措的规范落实下, 手术患者术中低体温发生率持续下降。 可见, 积极的体温防护措施能有效的避免低体温的发生[21-22]。项目执行过程中,数据亦显示,低体温发生率与保暖措施规范落实率呈负相关, 预示管理者应建立长期质控与监督体系, 落实查检表的有效利用及低体温防护策略的规范落实。当然,低体温发生率与保暖措施规范落实率二者之间的关系还需要后期更长时间监测数据的支撑。

本改善活动纳入了多学科多部门的利益相关人群,涉及了多个环节的改进,参与人员积极性、责任感高,干预措施落实率高,有效降低了术中低体温发生率,这也正体现了PDCA 循环管理方法的优势。

4.3 本轮PDCA 循环管理方案落实中的不足之处与展望 在本研究中, 通过PDCA 循环有效降低了神经外科手术患者术中低体温发生率, 但体温防护措施仍有需要改进之处。 一是充气式暖风机的应用没有落实到位, 主要原因在于神经外科手术体位复杂多变,侧/俯卧位手术患者变温毯的放置位置有待进一步探讨。 二是目前体温监测数据的提取仍然依靠质控护士对麻醉记录的手动提取, 网络提取有待进一步落实。对于本轮PDCA 循环中的不足之处,质量改进小组将进行总结分析, 解决方案将纳入下一轮PDCA 循环管理方案中。 PDCA 循环的意义在于其活动过程中产出的改善方案的延展性。 本轮PDCA 循环由于数据收集的局限性只在神经外科全麻手术患者中进行了应用, 下一步可将低体温防护策略普及于其他手术科室,检验其效果。