北柴胡化学成分及质量控制方法研究进展△

2021-07-06夏召弟刘霞

夏召弟,刘霞

山西省中医药研究院,山西 太原 030012

柴胡为伞形科植物柴胡BupleurumchinenseDC.或狭叶柴胡B.scorzonerifoliumWild.的干燥根,按性状不同,分别习称“北柴胡”和“南柴胡”[1]。北柴胡又名韭叶柴胡、津柴胡,其主根较粗大,棕褐色,质坚硬,也被称为“硬苗柴胡”,主要分布于我国东北、华北、西北、华东和华中各地。现用的北柴胡多为其本种及3个变种,分别为北京柴胡B.chinensef.pekinense(Franch.) Shan et Y.Li、百花山柴胡B.chinensef.octoradiatum(Bunge) Shan et Sheh以及多伞北柴胡B.chinensef.chiliosciadium(Wolff) Shan et Y.Li。柴胡味辛、苦,性微寒,归肝、胆、肺经,有疏散退热、疏肝解郁、升举阳气之功效。临床应用以北柴胡为主,用于感冒发热、寒热往来、胸胁胀痛、月经不调、子宫脱垂等证。本文对近年来北柴胡化学成分、有效成分提取工艺、质量控制和药理作用方面研究进展进行综述,为柴胡属药用资源后续的开发利用提供参考。

1 化学成分

1.1 皂苷类

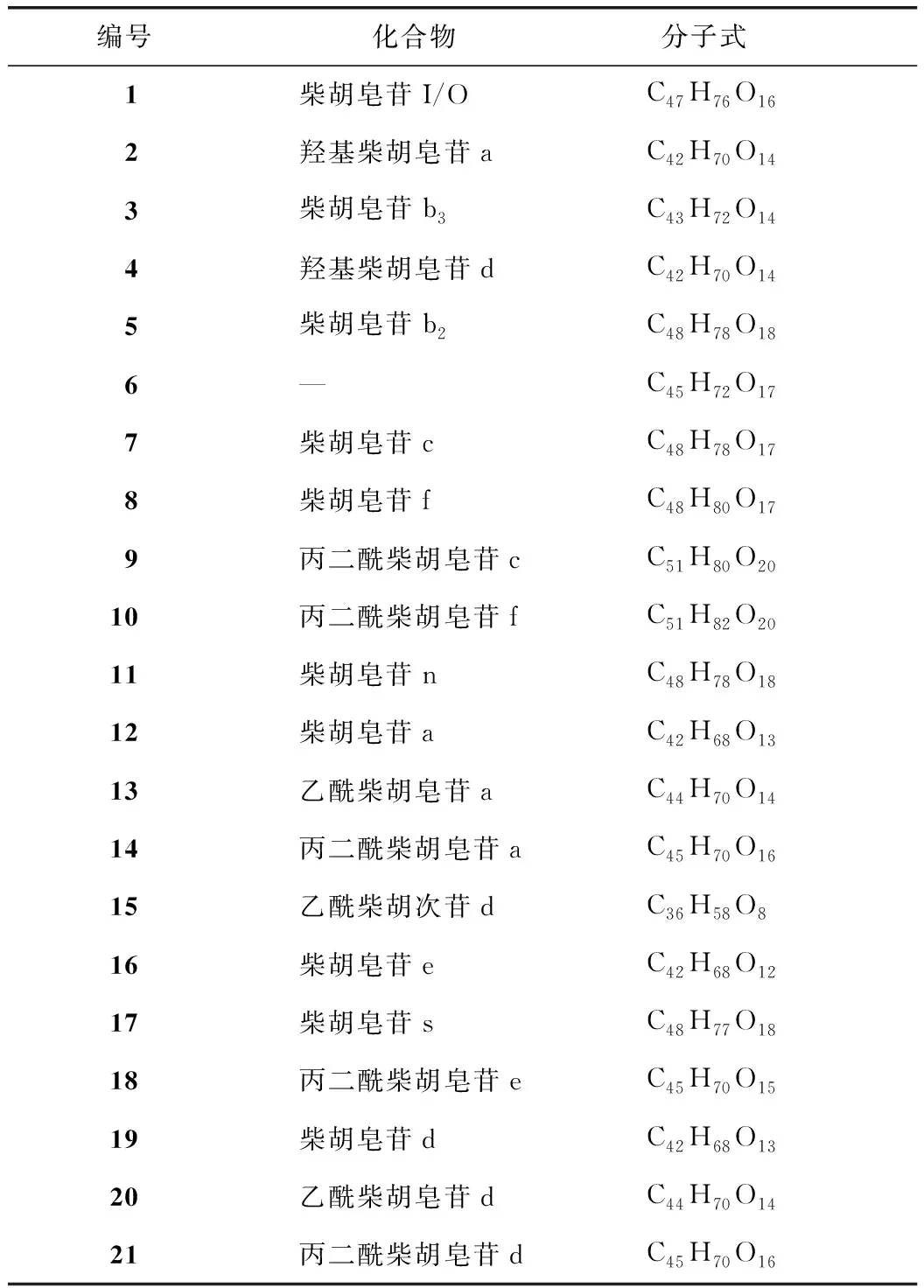

皂苷类化合物是北柴胡中的主要化学成分,也是其发挥药理药效的最重要的成分。柴胡皂苷结构均为五环三萜类齐墩果烷型衍生物,具有7种不同类型的苷元结构,分别为环氧醚、异环双烯、12-烯、同环双烯、12-烯-28-羧酸、异环双烯-30-羧酸和18-烯型[2]。张维瑞等[3]用高效液相色谱法(HPLC)测定了柴胡皂苷在柴胡不同部位的分布情况,发现柴胡根中柴胡皂苷a、c、d的含量远高于地上部分(根茎和叶片),这也就是一直以来柴胡地上部分不作药用,只将根作药用的重要原因之一。杨印军等[4]利用超高效液相色谱串联四极杆飞行时间质谱法(UPLC-Q-TOF-MS)比较了北柴胡、竹叶柴胡B.marginatumWall. ex DC.、藏柴胡B.marginatumWall.ex DC.var.stenophyllum(Wolff)Shan et Y.Li与小叶黑柴胡B.smithiivar.parvifoliumShan et Y.Li 4种柴胡的化学成分,发现竹叶柴胡与北柴胡在化学成分的整体构成上有很高的相似性,这也解释了为何竹叶柴胡作为目前市场上的主流品种,常作为正品使用的原因。北柴胡中研究较多的21个皂苷类成分及相关信息见表1[4-8]。

表1 北柴胡中皂苷类成分

1.2 挥发油类

北柴胡中含有多种挥发油类化合物,是其发挥解热、抗炎作用的主要成分[9]。施铮等[10]考察了不同提取方法对柴胡挥发油成分的影响,并采用气相色谱-质谱法(GC-MS)分析所得挥发油的成分。其中酸水蒸气蒸馏法提取的挥发油中抗炎的有效成分己酸含量最高,但是不同提取方法得到的挥发油中茴香脑的相对含量均为最高,其次为茴香脑的同分异构体蒿脑。张博文等[11]采用响应面法筛选出超声提取柴胡挥发油的最佳工艺,在GC-MS所得到的挥发油成分中共鉴定出46个化合物,占总挥发油组分质量分数的96.84%。其中相对含量较高的成分为1,2-二甲基环戊烷、甲基环己烷、庚烷等,其中甲基环己烷最高。刘玉法等[12-13]在北柴胡地上部分鉴定出25个化合物,地下部分鉴定出14个化合物,从柴胡果实的挥发油成分中鉴定出124个化合物。研究结果表明,柴胡属植物地上与地下部分含有的挥发油成分组成差异较大。Meng等[14]分别对柴胡不同部位的挥发油进行了分析,共鉴定出71个化合物,根中有30个、花中有14个、叶中有6个、果实中有17个、茎中有4个。可以看出,对北柴胡不同部位挥发油成分的研究技术已经非常成熟,这也为今后柴胡属植物的化学成分研究提供了丰富的经验和参考。

1.3 黄酮类

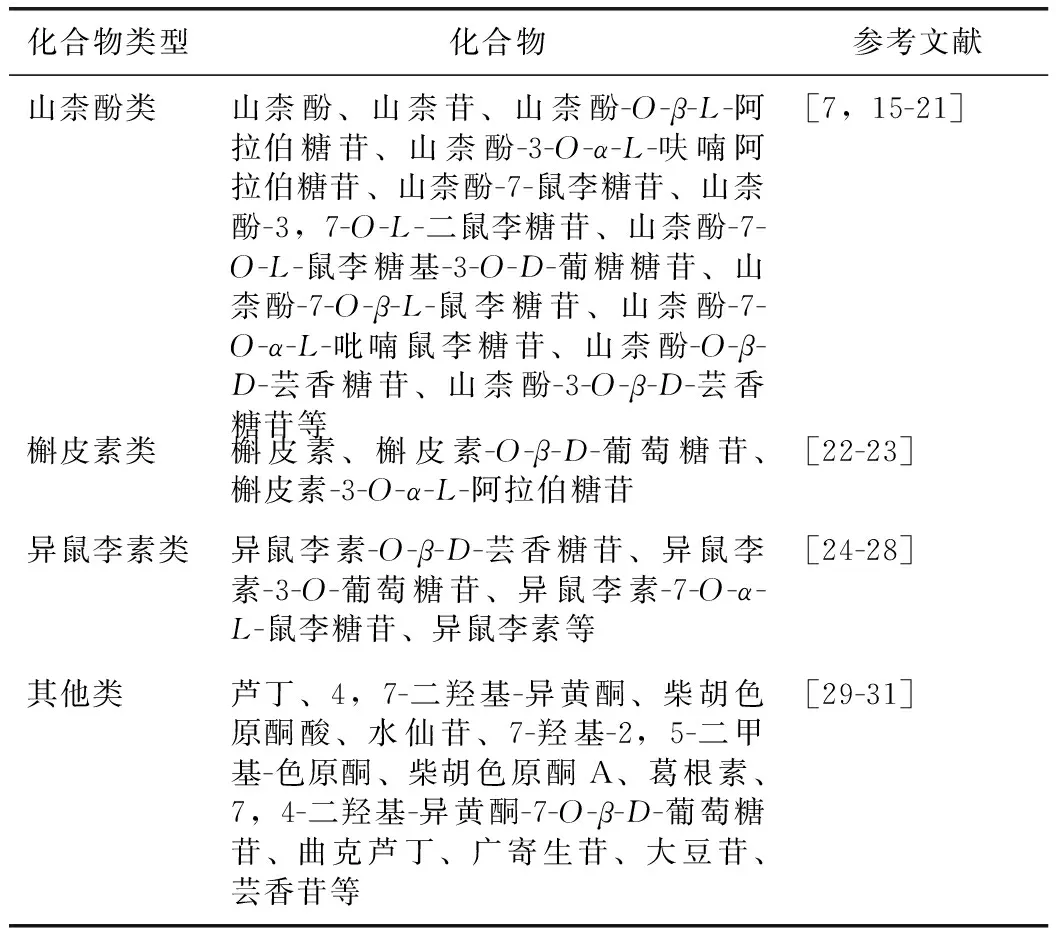

目前研究结果表明,槲皮素型、山柰酚型和异鼠李素型是北柴胡中黄酮类化合物的3种主要苷元类型。北柴胡根中的黄酮类成分含量较低,其主要存在于非药用部位的茎叶中[8]。陈亚双等[7]通过总结得出,北柴胡的根中可以得到9个黄酮类物质,主要是槲皮素、芦丁和异鼠李素等;地上部分可以得到6个,主要是山柰酚类。而近年来又发现了异鼠李素-O-β-D-芸香糖苷、山柰酚-O-β-L-阿拉伯糖苷、山柰酚-O-β-D-芸香糖苷、山柰酚-7-O-β-L-鼠李糖苷、槲皮素-O-β-D-葡萄糖苷、曲克芦丁、广寄生苷、水仙苷、芸香苷、大豆苷等糖苷类化合物。因此,探索柴胡不同部位中黄酮类成分的差异对柴胡非药用部位的开发利用具有参考价值。目前北柴胡中发现的黄酮类化合物见表2。

表2 北柴胡中黄酮类化合物

1.4 多糖类

北柴胡多糖类成分也是近年来受到关注的活性成分之一。北柴胡中多糖类化合物主要由L-阿拉伯糖基[阿拉伯聚糖(AG)型果胶]、核糖基、D-木糖基、L-鼠李糖基I型聚鼠李半乳糖醛酸(RG-I)、Ⅱ型聚鼠李半乳糖醛酸(RG-Ⅱ)、D-葡萄糖基(D-木糖、D-葡萄糖)、D-半乳糖基[均聚半乳糖醛酸(HG)]等组成,此外还有少量的柴胡多糖-Ⅲ-5311、柴胡多糖2Ⅱb、柴胡多糖2Ⅱc[32-34]。杜柯等[32]解析了柴胡多糖的结构,认为该糖链具有分支结构,且缠绕形成特殊的环状结构,由此证明了单糖残基以吡喃环的形式存在。卢娇娇[33]系统阐述了柴胡多糖的组成及结构特征。王斌等[34]采用蒽酮-硫酸比色法分析了明水县不同采收期柴胡多糖含量动态积累规律,发现随着采收期的延后,柴胡总多糖的变化趋势是先下降,后上升,再下降,再上升的规律。可能的原因是随着柴胡地上部分的发育,总多糖的含量呈下降的趋势,进入10月份以后,柴胡地上部分基本停止生长,其体内的代谢物质向根内转移,因此,总多糖含量又达到较高水平。

1.5 香豆素类

脱肠草素、七叶亭、蒿属香豆素、白柠檬素和白蜡树亭等属于简单香豆素,也是柴胡药材中主要的香豆素类成分[35]。除此之外,有学者在北柴胡中还发现了吡喃香豆素类的川白芷内酯[36]。豆强红[37]研究了北柴胡果实发育不同时期香豆素含量的变化,结果表明,北柴胡果实中香豆素含量呈现先升高,后降低,再升高的折线型趋势,并认为抑制柴胡种子发芽的内源物质主要是香豆素,柴胡皂苷的影响较小。

1.6 其他类

柴胡中除了以上化学成分外,还发现了豆甾醇、赪桐甾醇、豆甾-7-烯醇葡萄糖苷、色氨酸、岩芹酸、木脂素、尿苷和腺苷等化合物[38]。

2 有效成分提取工艺

2.1 皂苷类成分提取方法

从20世纪80年代至今,柴胡皂苷提取工艺已经发展的非常成熟,近年来主要采用更加先进高效的提取方法和检测手段对多种皂苷类成分进行纯化分析。陈良胜等[39]研究发现,经高效液相色谱法(HPLC)测定,闪式提取的柴胡皂苷含量高于传统的乙醇回流提取法,得到最佳提取工艺为75%乙醇、料液比1∶12、提取时间2.0 min。这种方法操作简便、高效节能且提取率高。姜华等[40]采用HPLC测定不同溶剂对药材中柴胡皂苷a提取量的影响,提出仅提取柴胡皂苷a时,用碱性50%乙醇作为提取溶剂,其他情况则建议采用50%乙醇作为柴胡的提取溶剂。王仁广等[41]在单因素试验基础上,以提取时间、物料粒度、料液比为考察因素,以柴胡皂苷a和柴胡皂苷d的总提取率为响应值,采用Box-Behnken响应面法优化其提取工艺,并与超声法和煎煮法进行比较,得出了最优提取工艺为水提取1次、提取时间2.50 min、药材过80目筛、料液比1∶28。响应面法是通过试验数据建立数学模型,筛选最优条件的统计分析方法。传统的单因素分析不考虑各因素之间的影响,响应面法可以评估各影响因素的相互作用,建立连续表面模型,预测结果与试验结果接近,在研究中得到广泛的应用[42-43]。赵艳丹等[44]在单因素试验基础上,采用中心复合设计(central composite design,CCD)响应面法优化了柴胡皂苷类成分的提取工艺,考察并分析了提取次数、提取时间、提取温度、液料比对柴胡皂苷类成分提取的影响。最终确定了柴胡皂苷类成分的最佳提取工艺参数为提取温度80 ℃、提取时间60 min、液料比8∶1、提取2次。

2.2 挥发油类成分提取方法

传统的水蒸气蒸馏法提取柴胡挥发油成分提取时间长,同时挥发油在提取过程中容易挥发,油水分离难度较大。张晓玲等[45]优选出超临界CO2萃取柴胡挥发油最佳工艺,并利用气相色谱-质谱法(GC-MS)分析其成分。裴晓丽等[46]采用水蒸气蒸馏法与盐析法提取柴胡中的挥发油,毛细管气相色谱法测定柴胡中的挥发油成分。魏洋[47]以吸光度为指标,考察了柴胡物料比、浸泡时间、NaCl质量浓度、蒸馏时间等单因素对柴胡挥发油提取率的影响,并通过L9(34)正交试验确立了最佳提取方案。正交试验结果表明,当浸泡时间为1 h,物料比为1∶15,NaCl质量浓度为0.3 g·mL-1,蒸馏4 h时提取效果最佳。李勇慧等[48]研究了以索氏、微波、水蒸馏和超临界CO2-水蒸气蒸馏提取法萃取甘肃野生柴胡中的挥发油,并用GC-MS结合保留指数分析化合物的成分。结果表明,索氏、微波、水蒸馏、超临界CO2-水蒸气蒸馏提取法挥发油得率依次为2.768%、2.380%、2.004%、0.985%,共分析并确定化合物依次为34、21、25、19个,种类主要包括酸、酯、酮、醇、烷烃类等。在这4种方法中,前2种方法所得共有组分为n-十六烷酸,后2种方法所得共有组分为镰叶芹醇。说明4种方法提取柴胡挥发油各有优劣,需要结合实际需要进行合理运用。

2.3 黄酮类成分提取方法

黄酮类化合物稳定性差,在较高温度下容易分解氧化,因此在提取时要注意控制温度。柴胡中黄酮类化合物的提取浸渍温度不宜过高,浸渍时间与提取时间对黄酮的提取率有一定的影响。唐志国等[49]筛选出了柴胡中黄酮类化合物提取工艺的关键参数和影响因素,发现对黄酮类化合物提取率影响最大的是浸渍温度和pH。郝彩琴等[30]探讨了不同提取溶剂和提取方法对柴胡地上部分总黄酮提取率的影响,得到最优提取方法是用55%乙醇静态热回流提取。雷燕妮等[50]建立了可供工业化生产借鉴的柴胡茎叶总黄酮最佳提取工艺,即用55%乙醇作溶剂、料液比为1∶12、85 ℃热回流提取2 h。

2.4 多糖类成分提取方法

李小宁等[51]通过单因素与正交试验优选柴胡总多糖的提取工艺,采用苯酚-硫酸法测定总多糖含量,其中可溶性总多糖提取率最高达19.39%,得出柴胡总多糖的最佳提取工艺条件为加50倍量水在100 ℃下提取2次,每次2 h,优选的提取工艺合理可靠、重复性好。林浩等[52]采用“双高优化法”优化了柴胡多糖提取工艺(料液比为8,提取温度98 ℃,提取2次,每次4 h),提高了提取物的纯化率。

3 质量控制方法

3.1 色谱技术

3.1.1薄层色谱法(TLC) TLC是在中药化学分析及质量评价中应用最早的技术手段。李竞等[53]通过考察薄层鉴别条件,确定以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水(15∶40∶22∶10,10 ℃以下放置的下层溶液)为展开剂,2%对二甲氨基苯甲醛-磷酸为显色剂,60 ℃加热至斑点显色清晰,检视条件为日光和紫外光灯(365 nm),而这也作为《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)各版柴胡药材定性鉴别的常用手段。经TLC对柴胡皂苷进行定性鉴别,为柴胡质量控制提供了最基础的手段。

3.1.2HPLC HPLC是目前中药鉴定和质量评价应用最广泛的色谱技术,HPLC指纹图谱可全面反映出药材的精细化学构成特征和含量等信息。李岩等[54]采用HPLC测定10批北柴胡样品,以柴胡皂苷a为参照组分,指认了15个共有峰,并进行相似度评价。李媛媛等[55]采用柱前衍生化高效液相色谱-紫外光谱法(HPLC-UV)测定不同产地和不同品种柴胡中柴胡皂苷a、柴胡皂苷d的含量。叶耀辉等[56]采用UPLC-Q-TOF-MS建立了北柴胡的指纹图谱,并结合主成分分析评价了不同产地药材的质量。Zhou等[57]采用高效液相色谱-蒸发光散射检测器法(HPLC-ELSD)对柴胡皂苷a、柴胡皂苷c、柴胡皂苷d进行定性定量研究。王砚[58]利用高效液相色谱-二极管阵列检测器-电喷雾飞行时间质谱法(HPLC-DAD-TOF-MS)建立了柴胡皂苷类成分检测方法,鉴定了北柴胡中的38个化合物。

综上,HPLC已在柴胡的研究中广泛应用,将是柴胡属药用资源指纹图谱快速鉴别、定量研究和质量评价的重要方法。

3.1.3GC-MS GC-MS是目前药材及制剂中挥发性、半挥发性成分及热稳定性药材分析和鉴别的首选技术。庞雪等[59]采用GC-MS比较分析了柴胡不同炮制品中挥发性成分的变化。韩晓伟等[60]利用GC-MS对北柴胡挥发油成分进行分析鉴定,共鉴定出55个化合物。王砚等[61]利用固相微萃取技术(SPME)提取,采用GC-MS进行分离和鉴定,共鉴定出北柴胡中21个成分,相对质量分数最高的为n-十六烷酸。SPME-GC-MS能全面快速分析柴胡挥发油成分,可作为柴胡药材质量评估和基原鉴定的科学手段。

3.2 光谱技术

3.2.1UV 周亚福等[62]采用UV测定和揭示了柴胡属5种植物根、茎、叶及果实中总皂苷及总黄酮的含量及差异。马艳芝[63]研究了不同播期对不同柴胡品种根中有效成分含量及产量的影响,并确定了柴胡的适宜播期。但UV只能测定柴胡挥发油总含量,将其作为柴胡挥发油质量控制的方法存在一定的局限性。

3.2.2红外光谱和近红外光谱 红外光谱指纹图谱用于测定中药材及制剂的固体粉末,与干燥的溴化钾粉末压片后可直接进行检测鉴定。宋爱华等[64]应用红外光谱和系统指纹定量法(SQFM)评价西北地区柴胡药材的质量,为柴胡药材质量鉴定提供了快速可靠的方法。韩君等[65]采用近红外光谱法对各产地柴胡进行确认分析,所建立的柴胡定性判别模型能够快速、准确地对柴胡产地及其伪品进行鉴别。

3.2.3原子吸收光谱 刘茹等[66]采用原子吸收光谱法分析了四川省3种柴胡中微量元素含量,发现柴胡中5种微量元素(Ca、Fe、Mg、Cu、Zn)与柴胡总黄酮含量之间有一定的相关性,且品种、产地对Ca、Mg、Zn含量影响最大。

3.3 分子技术

3.3.1DNA条形码技术 DNA条形码是利用1个或一些短的DNA片段作为条形码对物种进行快速、准确的识别[67]。陈士林等[68-69]提出建立以内转录间隔区2(ITS2)/ITS为主、psbA-trnH为辅的植物类药材鉴定体系。DNA分子鉴定技术在中药柴胡中的应用主要表现为真伪鉴定、正品与替代品鉴定、多基原鉴定和遗传多样性分析、产地鉴别、年限鉴别5个方面[70]。赵晴等[71]建立了基于核糖体DNA内转录间隔区(ITS)序列的北柴胡种子分子鉴定方法,结果表明,在19份市售北柴胡种子中有3份为三岛柴胡,伪品率为15.8%。韩晓伟等[72]和王亚丹等[73]利用ITS2序列准确鉴定出北柴胡药材及其伪品,说明DNA条形码技术能够准确、快速地完成北柴胡的鉴定工作。

3.3.2随机扩增多态性DNA技术(RAPD) RAPD是通过分析DNA的聚合酶链式反应(PCR)产物的多态性来推测生物体内基因排布与外在性状表现规律的技术[74]。梁之桃等[75]利用RAPD有效鉴别了5种柴胡,为柴胡属植物的鉴定提供参考。

3.3.3简单重复序列间标记法(ISSR) 与RAPD和限制性内切酶片段长度多态性(RFLP)相比,ISSR揭示的多态性较高,可获得几倍于RAPD的信息量,检测非常方便。目前,ISSR已广泛应用于植物品种鉴定、基因定位、遗传多样性研究、进化及分子生态学研究中[76]。李勇慧等[77]首次利用ISSR技术对不同产地的北柴胡进行了遗传多样性研究,认为北柴胡存在比较丰富的遗传变异,且与地理分布有一定相关性。马艳芝等[78]利用ISSR标记结合ITS序列,对11份柴胡种子进行分子生物学鉴定,提高了柴胡种质资源鉴定的准确性和效率。

4 药理作用

4.1 对神经系统的作用

4.1.1抗抑郁作用 目前治疗抑郁症的化学药易出现不良反应,依从性较差。柴胡作为常用的疏肝解郁类中药,近年在抑郁症治疗方面发挥了积极的作用。柴胡抗抑郁的药理作用研究主要以临床常用的柴胡类复方为研究对象[79-82],随着研究的不断深入,又阐明其抗抑郁作用机制主要有脑中枢作用机制、免疫与抗氧化作用机制与内分泌作用机制3个方面。董海影等[83]通过观察大鼠行为学改变、电镜下脑海马区超微结构变化、脑源性神经生长因子(BDNF)蛋白及基因的表达水平,发现柴胡皂苷A可能的抗抑郁机制为通过调控BDNF减少海马神经元凋亡。方媛[84]通过观察柴胡石油醚部位对慢性不可预见性温和刺激(CUMS)模型大鼠体质量、糖水偏爱率、旷场实验的影响,发现柴胡石油醚部位能改善CUMS引起的抑郁状态,并且抗抑郁作用存在剂量依赖性。对柴胡抗抑郁作用的深入研究,有助于揭示抑郁症发病机制、研发抗抑郁新药。

4.1.2镇静、镇痛作用 杨辉等[85]采用热板法观察北柴胡对小鼠的镇痛作用,结果表明,在12 g·kg-1剂量下,北柴胡可使小鼠的痛阈值显著延长(P<0.05),可发挥显著的镇痛作用。此外还发现北柴胡高剂量组与竹叶柴胡高剂量组小鼠的痛阈值较对照组明显延长,表明高剂量的北柴胡和竹叶柴胡均有镇痛作用,因此在用于镇痛时,北柴胡与竹叶柴胡在一定程度上可相互代替。但由于两者的镇痛机制目前尚不清楚,故在临床使用时,竹叶柴胡和北柴胡是否可以混用有待进一步研究。谭超等[86]研究表明,大柴胡汤对冰醋酸致小鼠的扭体反应有显著的抑制作用,还能对抗蛋清引起的小鼠肿胀。当大柴胡汤中柴胡与大黄用量为5∶2时抗炎镇痛作用效果最好。袁小晶等[87]采用反相高效液相色谱法(RP-HPLC)测定了柴胡地上部分皂苷、黄酮的含量,并采用热板法考察其镇痛效果。结果发现,柴胡地上部分煎煮液镇痛效果显著,且其镇痛效果在0~1 h达到峰值。柴胡地上部分产量大、取材方便,可以作为一种镇痛药用资源加以利用,另外作为动物饲料添加剂使用或兽医临床应用也可以在一定程度上减少化学药品出现的耐药性或者器官毒性等问题。因此,深入研究如何正确合理地使用柴胡地上部分作为中药饲料添加剂,不仅能够对动物疾病预防与控制发挥积极的作用,也极大提高了柴胡的经济效益。

4.2 免疫调节作用

4.2.1抗炎和抗病毒作用 柴胡另一个重要的药理作用为抗炎作用,发挥此药效的物质基础主要为皂苷和挥发油。王丽娜等[88]比较了生柴胡和醋柴胡的抗炎作用,结果表明,生柴胡抗炎作用优于醋柴胡。近年对柴胡抗病毒活性的研究较少。

杜士明[89]对比了鄂西北地区的竹叶柴胡和北柴胡的抗炎作用,采用二甲苯制备耳壳肿胀小鼠模型,采用蛋清制备足肿胀小鼠模型,2个模型的研究结果均表明,竹叶柴胡和北柴胡有显著的抗炎作用。谢东浩等[90]采用小鼠腹腔毛细血管通透性和耳廓肿胀实验对比了春柴胡和北柴胡的抗炎作用发现,虽然北柴胡和春柴胡都具有抗炎效果,但是春柴胡的效果明显强于北柴胡。

4.2.2抗细菌、内毒素作用 王红燕等[91]对柴胡地上部分不同醇提物抑菌活性进行了初步研究,发现柴胡地上部分抑菌活性与其主要活性成分黄酮类化合物有一定关系。刘萍等[92]研究发现,柴胡提取液对内毒素攻击的小鼠具有保护作用。郭明雄等[93]采取淋巴细胞转化实验研究柴胡提取物对正常小鼠免疫功能的影响,结果表明,北柴胡提取物能够增强机体的细胞免疫功能。

4.3 保肝、护肾作用

目前,中药治疗肝损伤逐渐成为研究热点。而柴胡作为经典方剂小柴胡汤和小柴胡颗粒的君药,在治疗急性肝损伤方面的研究也取得了一定进展。贾为壹等[94]探讨了小柴胡颗粒对硫代乙酰胺(TAA)致大鼠急性肝损伤(ALI)的保护机制,结果显示,小柴胡颗粒通过改善肝功能和肝组织病理学变化,对TAA诱导的大鼠ALI具有明确的治疗作用,推测小柴胡颗粒治疗ALI的作用机制可能是通过调节核转录因子E2相关因子2(Nrf2)途径对抗氧化应激,从而进一步修复肝细胞损伤。柴胡皂苷d为北柴胡发挥临床疗效的主要皂苷类物质,研究发现,其可能通过抑制α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA)和转化生长因子-β1(TGF-β1)蛋白的表达抑制四氯化碳(CCl4)诱导的大鼠肝纤维化,可使大鼠肝小叶结构清晰,炎症坏死、纤维化程度减轻[95]。“肝肾同源”是中医五脏相关理论之一,有研究表明,复方柴胡制剂柴胡龙骨牡蛎汤在治疗肝损伤疾病的同时,也具有一定的肾脏保护作用,可有效增强肝肾疾病的临床治疗效果[96-97]。

4.4 抗肿瘤作用

肿瘤的形成经过了肿瘤细胞的生长、凋亡和分化,同时也包括肿瘤的血管生长、侵袭和转移等过程。刘丹等[98]对柴胡的抗肿瘤作用机制进行总结研究,发现柴胡皂苷对这些过程都有抑制作用,同时还可以调控肿瘤细胞自噬机制发挥抗肿瘤的作用。步世忠等[99]将柴胡皂苷d(10 μg·mL-1)作用于人急性早幼粒白血症细胞 HL60的糖皮质激素受体mRNA,发现柴胡皂苷d可上调HL60细胞糖皮质激素受体mRNA表达,并抑制细胞生长。宋景贵等[100]报道柴胡提取物对人肝癌细胞SMMC-7721线粒体代谢活性、细胞增殖及小鼠移植S-180实体肿瘤有明显抑制作用。

4.5 解热、镇咳作用

柴胡味苦、微辛,有解热止咳的作用。北柴胡挥发油可降低干酵母所致大鼠体温升高和降低内毒素所致家兔体温升高,具有良好的解热作用[101]。袁小晶等[87]采用脂多糖致小鼠发热模型考察柴胡地上部分黄酮类成分的解热效果,效果非常显著。张云波等[102]研究表明,柴胡黄酮部分和其他物质在解热效应中发挥重要作用,能协同增强解热效果。柴胡皂苷-d可通过降低血清中的白细胞介素-5(IL-5)和肿瘤坏死因子-α(THF-α)的水平对咳嗽变异性哮喘具有治疗作用[103]。

4.6 对心血管的作用

临床研究表明,小柴胡汤对心血管疾病具有较好的治疗效果,而且并发症较少,在临床上具有推广意义[104-106]。

5 安全性

刘亚旻等[107]通过对柴胡毒性作用的物质基础、影响因素及作用机制研究进展进行综述,总结出柴胡皂苷和挥发油是柴胡的主要毒性成分,其毒性大小与两者的含量有关。近年有关炮制对柴胡毒性影响的研究也在逐步开展,孙蓉等[108]研究结果表明,炮制对南、北柴胡药材皂苷类成分含量和安全剂量范围有一定影响。可见,柴胡毒性作用与药材品种、炮制方法和提取方式等有一定的关系,提示临床用药须综合多方面因素来保证其合理、安全、有效。

6 展望

柴胡作为中医临床上常用的药物,含有柴胡皂苷、挥发油、黄酮、多糖等多种有效成分,具有解热、镇痛、抗炎等多方面的药理活性。而柴胡属约有150种植物,我国分布有42种、17变种、7变型,植物资源非常丰富[35],但是历版《中国药典》收载的药用柴胡只有2种,其中北柴胡就作为目前柴胡类资源研究的对照药材。但是随着北柴胡野生资源的匮乏,寻找合适的柴胡补充品成为当务之急。目前,市场上有不同品种柴胡被作为正品柴胡的替代品使用,再加上还有掺杂伪混品的现象,在一定程度上造成了柴胡属药用植物品种的混乱和质量的良莠不齐,使得柴胡临床用药的安全性和有效性受到很大的影响。

所以,笔者认为柴胡属药用资源的药效和毒性研究应该将化学成分的提取与分离、药理活性、毒理学三者之间的关联性进行更深入的综合研究和评价,在确保质量可控和临床用药安全有效的前提下,大力开发和利用具有丰富野生资源和药用历史的柴胡类品种,通过对其标准化栽培与生产技术的探究,有效扩充柴胡药源和规范中药材市场,进一步满足临床需求。