以赤子之心传播传统文化

——记初大告和丁往道先生

2021-07-01马丽媛

□ 马丽媛

北京外国语大学英语学院成立于1944年,是全国最早的英语院系。多年来,北外英院不仅培养了无数优秀专业学子,也拥有众多业界知名学者,如许国璋、王佐良等。北外英院的院训是“知周中外,道济天下”,这不仅体现了英院的学术格局,也是对先辈学者的铭记。初大告和丁往道先生是北外英院在传播传统文化方面做出卓越贡献的两位学者。

初大告(1898—1987),字达杲,山东莱阳人,幼年在乡间私塾读“四书五经”,后考入北平高等师范学校英语系,曾在北平师范大学任讲师。1919年参加五四运动,被捕后获释。因出版的《文艺月刊》和《世界文化讲座》遭查抄,于1934年赴剑桥大学学习英国文学和语音学。1937年,初先生在伦敦三家出版社同时出版了译著《新定章句老子道德经》(Tao Te Ching—Translated from the Chinese)、《中华隽词》(Chinese Lyrics)和编译的《中国故事集》(Stories from China)。同年回国后继续积极参与公共事务,包括参与筹建九三学社。1949年经周恩来介绍到北京外国语学校任教,并担任英语系第一任主任。

初先生的《新定章句老子道德经》由英国知名汉学家翟林奈(Lionel Giles,1875—1958)做序。他在序言中写道:“他的译文质朴、流畅,不入斜径。竭力保持了老子原文不变,让我们自己判断其内涵。另一个能引起读者兴趣的是,译者与原著者是同族,这是第一次在英国出版由中国本土译者翻译的《道德经》。”(1)Ch’u Ta-kao, Tao Te Ching—Translated from the Chinese. George Allen & Unwin (Publishers) Ltd.. London: The Buddhist Society of London, 1970, p. 6.该译本自1937年出版以来,在英国八次再版,流传较广。初先生的《中华隽词》也同样在英国学界引起关注。词的韵律最难传递,而剑桥大学教授、英国著名文学评论家阿瑟·奎勒库奇(Arthur Quiller-Couch,1863—1944)在序中恰称赞了这一点:“书中所选的词代表了中国人崇尚平和的心态。希望读者能像初先生和我一样,欣赏译文的韵律,一饱耳福。”(2)初大告译:《中华隽词一○一首》(101 Chinese Lyrics),北京:新世界出版社,1987年,第x—xi页。

丁往道(1924—2010),安徽无为人。1946年毕业于四川大学外语系,1950年到北京外国语学校英语系任教。丁先生从1981年到1990年坚持在英院开设用英文讲授的国学课程。他也曾在美国西华盛顿大学和俄国莫斯科外语大学教授中国传统文化各一年。丁先生选译了《中国神话及志怪小说一百篇》(100 Chinese Myths and Fantasies,1991)、《孔 子 语 录》(Sayings of Confucius,2007)、《中国神话及志怪小说选》(Chinese Myths and Fantasies,2008)。他还写了介绍中国传统文化的《中国文化掠影》(Glimpses of Chinese Culture,2006),以及以介绍中国传统文化为主题的小说《攀登》(A Continuing Climb,2000)及续篇《转折点》(Turning Point,2007)。

丁先生的小说《攀登》是第一部(很可能也是仅有的一部)由中国人写的并在中国本土出版的英文小说。美国作家林德赛·卡麦伦(Lindsley Cameron )在序中说:“这不是英语语言国家的英文,但这是另一种好英文,像张爱玲讲中国故事的那种英文,使用了传递中国思想的构架,而中国思想恰恰是这部小说要传播的。”(1)丁往道:《攀登》(A Continuing Climb),北京:外语教学与研究出版社,2000年,第6页。日内瓦大学教授约翰·布莱尔(John Blair )曾在1988年来英院师从丁先生学习中国传统文化,从此改变了他的学术生涯。布莱尔教授编写的《中西文明比照》(Comparing Civilization:China and the West)得到了丁先生的指点,他把这本书献给了丁先生。布莱尔教授在给笔者的邮件中回忆道:“丁教授传递给我的精神令我仰慕:包容、清醒又博学。我很高兴被看作是他的弟子。”(2)布莱尔教授是笔者硕士阶段的老师。他在编写《中西文明比照》期间,曾派笔者去拜访丁教授,请教他一个《道德经》翻译问题。笔者曾发邮件给布莱尔教授,请他回忆当年在英院旁听丁教授上国学课的情况。

一、翻译风格

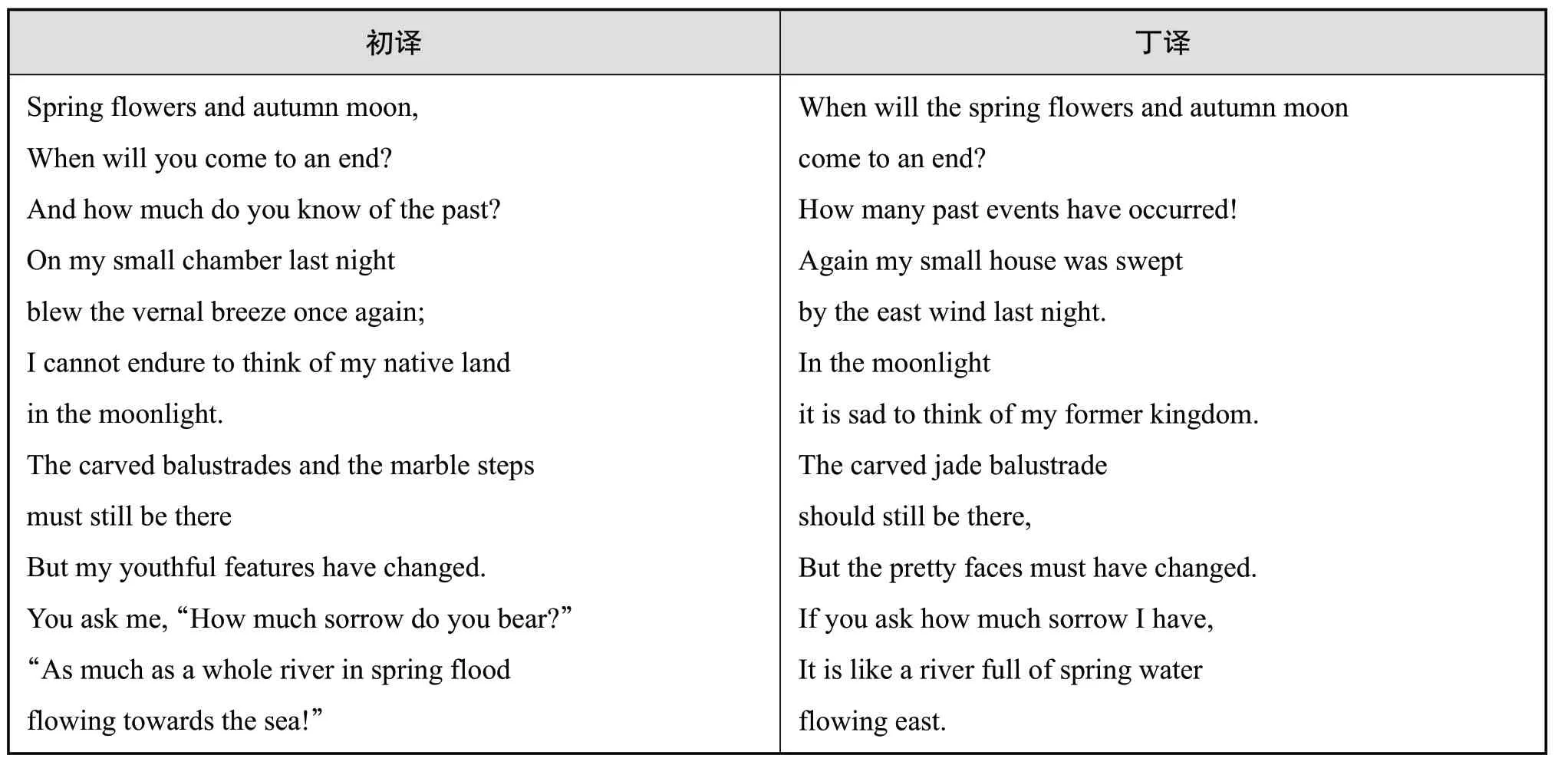

宋词是初大告和丁往道两位先生都曾译过的文体。比较两人对李煜《虞美人》和苏轼《念奴娇》上阙的英译,可以更好地描述他们的翻译风格。

虞美人

春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

初译 丁译Spring flowers and autumn moon,When will you come to an end?And how much do you know of the past?On my small chamber last night blew the vernal breeze once again;I cannot endure to think of my native land in the moonlight.The carved balustrades and the marble steps must still be there But my youthful features have changed.You ask me, “How much sorrow do you bear?”“As much as a whole river in spring flood flowing towards the sea!”When will the spring flowers and autumn moon come to an end?How many past events have occurred!Again my small house was swept by the east wind last night.In the moonlight it is sad to think of my former kingdom.The carved jade balustrade should still be there,But the pretty faces must have changed.If you ask how much sorrow I have,It is like a river full of spring water flowing east.

比对列表可以看出,两位先生的译文有较多相似之处。首先,他们在句式上都采用了直译和完整语法句,包括陈述句和疑问句,规整易懂。他们选用了相同的句型:When will… come to an end / How many (much)…。同时,也都使用了第一人称I / my 和第二人称you来传递词中的情绪。其次,他们在用词上也都用了直译处理其中的部分意象。比如“春花秋月”都译成了spring flower and autumn moon,“雕栏”都选了the carved balustrades。虽然他们都以直译为主色调,突出原文的“质”,但给读者的阅读感受稍有不同。初译在意象和情绪上都多了一层意译色彩,比如“东风”译成vernal breeze;“一江春水”译成a whole river in spring flood。在情绪处理上,开篇连续使用问号,以感叹号结尾,并设定了you和I对话,尤其是最后两句You ask me的处理,起到了烘托情境的效果,更突出了李后主的哀伤。比较I cannot endure to think of my native land(初)和it is sad to think of my former kingdom(丁)两句,“故国”译成native land,更多偏重情感的悲怆,而译成former kingdom,揭示了李后主原有的政治身份,更突出政治上的失意。从I cannot endure到it is sad,从句法结构上看,初译比丁译渲染了更多的悲伤情绪。

念奴娇

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

初译 丁译The wave of the mightly River flowing eastward,Have swept away the brilliant figures of a thousand ages.West of the old fortress,So people say, is Lord Zhou’s Red Cliff of the time of the Three States.The tumbling rocks thrust into the air;The roaring surges dash upon the shore,Rolling into a thousand drifts of snow.The river and the mountains make a vivid picture—What a host of heroes once were!The Great river flows eastward;Its waves have swept away all the ancient heroes.West of the old fortress,People say, is Red Cliff where Lord Zhou fought during the time of the Three Kingdoms.The jagged rocks thrust into the air;The wild waves dash upon the shore.And roll up a thousand heaps of snow.The river and mountain form a beautiful picture,Reminding people of the many heroes there once were!

比对列表可以看出,两位先生的译文有更多相像之处。除了和《虞美人》一样用了基本相同的句式外,在意象翻译上两人用了完全相同的表达,比如“故垒西边”译成west of the old fortress;“周 郎”译 成Lord Zhou;“赤 壁”译 成Red Cliff;“江山”译成river and mountain。在动词使用上也有四处完全相同:flow eastward; swept away; thrust into the air; dash upon the shore。从韵律上看,两译文都竭力保留了词有别于诗的韵律,以传递情绪和意象为主,更符合英文现代诗。在意象上,对“千古英雄”和“三国”的处理略有不同,the brilliant figures of a thousand ages(初)和all the ancient heroes(丁),前者显然更直译;the Three States(初)和the Three Kingdoms(丁),同样是前者更直译,states指政体角度的国家,而kingdoms有文学色彩。

比照两段词的译文可以看出,无论是凄婉还是雄壮的意境,两位先生都秉持了相同的直译翻译风格。虽然在直译层面略有不同,但文字都是质朴平实的,都以忠实原文的直译为翻译基点,回避个人解读。这种风格也体现在两位先生的其他译著中。丁先生在《中国神话及志怪小说一百篇》的前言中解释了直译的初衷:“本书采用原文和译文并刊对照的形式,希望读者能藉原文之助来理解译文,或反过来藉译文之助来理解原文。因此,忠实而通顺的,不加减意思的翻译应为首要的目标。”(1)丁往道:《中国神话及志怪小说一百篇》(100 Chinese Myths and Fantasies),北京:中国对外翻译出版公司;香港:商务印书馆(香港)有限公司,1991年,第7页。关于词的意译,初先生在谈翻译经验时说道:“我认为翻译与写作大同小异,不但要注意一字一句,而且要顾及整篇,就是说,要把全篇的情调气氛表现出来,即便不能做到四平八稳,也应着眼其中精炼的语句或关键的段落,使之能提起精神而把整体带动起来。”(2)巴金等:《当代文学翻译百家谈》,北京:北京大学出版社,1989年,第421页。

初先生的《中国故事集》是用基础英语(Basic English)编写的东方故事集中的一册。初先生在剑桥大学时的老师理查兹(I. A. Richards,1893—1979)是英国著名的语言教育家,也是基础英语的发明者之一。初先生选了九个故事,其中包括道家故事庄子、佛教故事赵善人、神话女娲补天、民间传说王母娘娘蟠桃园、蒲松龄的志怪故事《种梨》《偷桃》和《三生》,以及民间笑话和荒诞故事。因基础英语词汇只有850个单词,对使用者的语言能力要求甚高。初先生对基础英语驾轻就熟,以《种梨》片段为例:

One day a certain fruit-trader took his pears to the market. The pears were sweet, and their price was high. A poorly dressed man of the Taoist religion came to the market-place,desiring one of the pears. The trader said he was to go away, but the Taoist would not do anything of the sort, so the trader got very angry with him. The Taoist said: “You have a great number of pears. If you give me one it will be no loss to you. What need is there for you to get so angry?” The onlookers did their best to make the trader give him one of the poorer quality, so that he would go away,but this he would not do. The man in authority there, seeing that the argument was becoming more and more heated, gave the trader the price of a pear, handing the fruit to the Taoist.

这一段行文流畅自然,生动有趣,丝毫没有用基础英语写作的词汇困窘,反而添了一分古文的韵味。比如道士用的a great number,no loss,what need is there像古文里的“诸多、不失、何必”的意味。But this he would not do一句中this的倒置用法,增加了故事的悬念。短短一段文字,在简单的语言中节奏却逐渐加快,引起读者的阅读兴趣。看似信手拈来的文字,却彰显了作者的语言功底。

丁先生编译了两本神话和志怪故事,收录了从先秦到清代的儒释道传统故事,仙道鬼妖尽在其中。两本书中的第一个故事都是《盘古开天辟地》,第一段如下:

盘古开天辟地

天地浑沌如鸡子,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈。如此万八千岁,天数极高,地数极深,盘古极长。后乃有三皇。

Pangu Separates the Sky from the Earth

The sky and the earth were at first one blurred entity like an egg. Pangu was born into it. The separation of the sky and the earth took eighteen thousand years—theyangwhich was light and pure rose to become the sky, and theyinwhich was heavy and murky sank to form the earth. Between them was Pangu, who went through nine changes every day, his wisdom greater than that of the sky and his ability greater than that of the earth. Every day the sky rose ten feet higher, the earth became ten feet thicker, and Pangu grew ten feet taller. Another eighteen thousand years passed, and there was an extremely high sky, an extremely thick earth,and an extremely tall Pangu. Then came the Three Emperors.

这段翻译突出的特点是句式工整清爽,每句都像一副对联,比如his wisdom greater than that of the sky and his ability greater than that of the earth,句式的对称加强了盘古开天辟地的雄壮气势。在朗读时对称句更能体现故事的节奏和意蕴,比如在结尾读到连续三个extremely时,朗朗上口。另外,关键词处理得细腻清晰。比如“阳清”和“阴浊”译成light and pure和heavy and murky,这四个词选得十分妥帖,既对仗又押韵。最重要的关键词“开天辟地”用了separate,是点睛之笔,这不仅符合了原文本意,也有别于《圣经》中上帝造人与万物用的“创造”create,给异域文化读者提供了一个新鲜的创世角度。

二、对传统文化的阐释

初大告和丁往道两位先生都有深厚的国学修养,他们的中青年时期都生活在传统文化的氛围中,读四书五经,尊孔老之道。但是,他们对传统文化的阐释有明显不同。初先生展现了更多个人理解,而丁先生更多遵循正统诠释。

初先生大胆地编辑了《道德经》原文,做了大量的移动或省略处理,81章中改动多达23处。比如,2章“万物作而弗始……夫唯弗居,是以不去”被移到51章;4章“挫其锐……同其尘”被移至56章等等。初先生解释说:“实际上,为了与自己的研究结果一致,很少编辑或译者能经得起‘改动’文本的诱惑。改动并不伤害文本,应该鼓励。只有这样我们才有希望接近原文。”(1)Tao Te Ching—Translated from the Chinese, p. 9.在宋词选材上,初先生也流露出个人的理解。1937年版《中华隽词》收录了53首词,其中李煜的词有10首之多。1987年版中李煜的词增至12首,仍高居榜首,而苏轼只有7首。他对李煜大加赞赏:“其熟谙词风,纤柔抒情,极富伤感,在词人当中居突出地位。”(2)《中华隽词一○一首》,第40页。他虽然推崇李煜,但并不因此欣赏婉约词派,他未收录重要的婉约词人如晏殊、姜夔、周邦彦等人的词作,对豪放派大家苏轼,初先生也只注了一句:“他扩大了词的内容,表现更为广泛严肃的题材,词风豪放。”(3)同上,第106页。

与初先生相比,丁先生的译著在选材和编辑上都遵循了古代或现代正统的阐释。他在《孔子语录》和《论语(精选)》(The Analects of Confucius[Selections], 2012)中收录了一百条孔子的语录,在《孔子语录》前言中,丁先生沿用了古代正统对孔子的评价:

书的字数不多,但蕴含了无法估量的智慧,它像一把火炬,在许多世纪中照亮了中国人的道路。虽然有它的局限性,但它分清了是和非。宋代一个儒生写的两句表达了中国人对孔子和《论语》的赞赏:“天不生仲尼,万古如长夜”。(4)丁往道:《孔子语录》(Sayings of Confucius),北京:中国对外翻译出版公司,2007年,第6页。

这本书的选材契合了《论语》的关键词比重,达到了全面均衡。在神话与志怪小说的选材上,丁先生也突出了全面均衡选取的原则,兼顾家喻户晓、情节有趣、时代典型和题材多样,他对志怪和神话的观点符合现代主流看法。全面均衡选材在《中国文化掠影》中体现得更明显。丁先生沿用了当下主流意识形态的历史叙述框架,分25章介绍了中国历史脉络、重要的思想家和文化名人。在主体之外另有三章,其中两章介绍了佛教传入中国和禅宗的发展,另外一章介绍了中国的史学传统,其中讲述了史官的由来和齐国太史直书崔杼弑君的故事。书中虽然沿用了对历史和人物的主流评价,但在第八章《清谈与玄学》中,丁先生提出了一个重要的个人观点:中国有两个哲学:儒家和道家;有两个宗教:道教和佛教。(5)丁往道:《中国文化掠影》(Glimpses of Chinese Culture),北京:外语教学与研究出版社,2006年,第54页。这个观点也出现在丁先生的小说《攀登》里。小说讲述了主人公于文的人生经历。于文是古典文学专业的大学老师,醉心于传统文化,践行儒道智慧,最终获得他向往的内心平静的生活。故事围绕着主人公运用传统智慧解决生活中的困境展开。比如,在批斗会上,于文秉持“无为”,不发表对他人的评论,因此躲过了被定罪。在号召到农村接受农民教育时,他主动要求下放,按儒家的“内省”,认为自己需要到另一个环境中去审视自己。丁先生借助小说的形式阐释了中国传统文化是具有普遍性的人生智慧、民族之本的观点。

三、跨文化交流愿景

跨文化交流愿景指文化传播者表现出的交流愿望和使用的传播策略,这两点依托于传播者所处的时代背景和个人心境。初先生的三本书出版于1937年,是中外政局动荡的年代。那时中国仍处于传统文化氛围之中,但主流社会尚无传播文化的概念。而英国虽然有汉学家从事传统中国的研究,但大众对中国文化知之甚少。初先生在出国研读期间介绍中国文化给英国公众,是超越时代的,也是自然真诚的。他说:

我有一个单纯的想法:现在我懂得中英两国的语文,在英国应当把有关中国文化艺术的作品译成英语,在中国就把英国的优秀作品译成中文,这样作为中英文化交流的桥梁,的确是不小的雄心,然而个人力量毕竟有限,做了这个做不了那个。三年时间虽然连续出版三部译作,心中并不满足。抗日战争起,不能继续求学,遂决计回国。(1)《当代文学翻译百家谈》,第424页。

他在回忆编译《中华隽词》缘起时说:“我当(剑桥)研究生学习之暇读到几个英国人译的中国诗,但没有人译‘词’,我想试探一下这个冷门。”(2)同上。在《中国故事集》的前言里,编者也提道:“《中华隽词》和《道德经》的译者初大告先生用只有850个单词的基础英语写成了中国故事。他相信各国的孩子们都会爱读。他希望不管多么绵薄,他都为促进他的国家和其他国家建立良好情感做出了努力。”(3)Ch’u Ta-Kao, Stories from China (Put into Basic English). Psyche Miniatures General Series No. 89. London: Kegan Paul & Co.,1937, p. 10.从这三段话可以看出,初先生传播文化的初衷是一片赤子之心,出于纯真的性情和朴素的愿望,想促进两个国家的文化交流。

相比之下,丁先生所处的时代更复杂。在20世纪80年代后中国进入商业社会,传统文化受到巨大冲击,同时欧美流行文化进入中国大众层面,而欧美很多国家也开始有了解中国传统文化的愿望。正如林德赛·卡麦伦在《攀登》前言所说:

近些年,中国对西方文化狂热,而中国文化在西方却越来越成为时尚。中国女人在穿夏奈尔服装、T恤衫和牛仔裤,而西方女人在穿有中式服装元素的中式衣领、 纽襻和侧开裙。交谊舞和美国快餐在中国风靡,而美国人迷上了中国的功夫和风水。(4)《攀登》,第5页。

在这样的背景下,丁先生既忧心中国传统文化在国人中的流逝,又热切希望对外传播中国传统文化。在《攀登》的序中,丁先生写道:

多年来,尤其是在“文革”中,我常常对灿烂文化被蔑视和谴责感到困惑。当然传统文化有不足之处,但是抛弃它等于是切断中国的根。文化中好的、健康的应该接受发展,只有落后有害的才该抛弃。在国内外教授传统文化的十多年中,我逐渐意识到外国人和中国人一样能从学习传统文化中受益。我撰写并翻译了几本关于中国文化的书,用意正是如此。最近我突然想到,如果用英文写一个故事来传递传统文化精华的话,会是有趣的读物。于是就诞生了这本小书:《攀登》——攀登一座理解并遵循传统文化的山峰。(5)同上,第7—8页。

可以看出,丁先生看重的是中国文化的共通性意义,也即跨文化交流中的共通性层面。他在《孔子语录》的前言中指出了儒学的共通性意义:

当前,在中国和许多其他国家,研究孔子的风气日盛,普遍认为孔子思想的主体或很多成分今天仍然有价值,可以采纳或推行,是治疗许多社会病症的良方,是提高人的素质和推动社会进步的思想力量。有的学者还预言,在21世纪,孔子思想将产生更大的影响,发出更灿烂的光辉。(6)《孔子语录》,第5页。

由于所处时代不同,两位先生在跨文化交流愿景上有明显差异。初先生倾向关注国别文化的差异层面,而丁先生看重文化的相通之处。初先生回国后,曾积极推广世界语,在英语学院开设世界语课程;而丁先生在英院开设了十年之久的用英文讲授的国学课程,则是试图从天然语言的共通之处,实现跨文化交流,即让学生通过英文了解母语文化。初先生的译本起到了填补译著空白,即弥合差距、填平交流鸿沟的作用;而丁先生译的志怪故事和孔子语录,是译界常见选材,由丁先生选材整理后,起到加强和补足交流的作用。从译介策略上看,虽然两位先生都以直译为基础,但丁先生的直译,基本达到了传递词的情绪的效果;而初先生在直译基础上加上了一些意译,这是因为他的跨文化交流愿景里有弥合文化差异的一面,所以他的译介策略里自然会出现归化,即把中国文化意象移植到英国,贴合英国读者的阅读感受。初先生在《我翻译诗词的体会》一文中说道:

“东风”译为east wind不妥,因为“中国的东风是春天刮来太平洋的风,温暖而略带湿气,刺激着草木生长;李煜的“小楼昨夜又东风”,意思是冬去春来又一年了,东风就是春风,所以我把他译为vernal wind,不失汉语原意,同时vernal 是从拉丁文来的,增加一点古味,英国的东风是从北冰洋来的,和中国冬天的北风一样,势强寒峻……若将李煜词里的“东风”译作east wind,肯定英语读者会引起错觉——李后主昨天夜里冻坏了……“一江春水向东流”的“东”不能率直用east来译,因为英国的河流不拘东西南北都可流,若硬作east,读者会发生疑问:为什么?不如避开这一点而译作“to the sea”,因为李煜的意思是仇恨之多好似江水长流到海,向东作为补足语句,不是重要成分。(1)《当代文学翻译百家谈》,第417—418页。

该文还举出“周郎”“赤壁”“江南”等词为例,他认为“江南”要译成South Country,因为中国的江南从地貌人文特征来看比较像英格兰地区,这样才能引起西方读者的文化共鸣。在《中国故事集》中,他意图展示儒释道三个文化元素,同时又考虑到英国人喜好冷幽默(dry humour)的文化心理,比如王母娘娘蟠桃园的故事有荒诞,还有冷笑话,都有意地满足了英国读者的阅读趣味。

可以看出,初先生弥合国别文化差异的努力,即便这种差异,像“东风”的翻译一样,不必那么细腻地考虑英国读者文化心理,因为很多域外译者也译成east wind。这种努力更体现出他对弥合交流差异的重视。相比之下,丁先生重视展示文化的共通之处。在《攀登》中,丁先生全面地展现了他的跨文化交流愿景,给他国读者带去新鲜的视角。如前所述,于文用传统智慧在十年浩劫中幸免于难,折射出传统文化的力量和魅力。这一角度对西方读者而言,可谓眼前一亮。为此,卡麦伦在序中特别评论说:

于文故事所处的动荡年代,著述甚多,形成了“伤痕文学”的文学流派。但是《攀登》不属于这个类别。这不是一个受害者的故事,而是一个践行者。令人眼前一亮的是,于文是心明眼亮的观察者,在冥思他深爱的国家的伤害时自己没受到伤害。他不可摧毁的传统价值保全了他免于被摧毁。他象征了道家的灵活恬淡,儒家的坚韧和道德热忱,佛家的悲悯。他崇尚真诚、率性和简单,相信培养这些品德会使他获得他最珍视的平和。他没有世俗的野心,但却潜心在学问和个人良知完善上践行传统文化理念。他抵御了奢华的诱惑,更抵御了所谓安全和保障的诱惑。这种抵御的能力在危险和不安的时代尤为可贵。(2)《攀登》,第2页。

她认为于文的角色也是丁先生个人品格的流露,而且为西方读者提供了独特的文化视角:

丁教授和于文有很多相同的信念。他最近说“中国文化有不可取代的价值,将推动文明向前发展”。丁教授去过农村劳动,像他的主人公一样,劳作一天后教农民文化知识。所以说《攀登》作为小说很感人,作为学者在严酷时代的实录,同样感人。正因如此,这本书填补了空白。翻译成西方语言的关于这段历史的中国文学清一色的残酷惊悚。当然这不是说那个时代的暴行应该被粉饰,但是能倾听一个温和的声音讲述自己的痛苦相当微不足道,也自有其真正的价值。(3)同上,第3—4页。

从这段话可以看出一位西方读者从这个新鲜立意中获得的启发。这个故事能使异国读者对中国传统文化刮目相看,也能让中国年轻一代读者重新审视传统文化中博大精深的智慧,从而实现横纵的跨文化交流——跨中西,跨古今。

当然,丁先生在文化共通性基础上,也考虑到了弥合文化差异的一面。在《攀登》中,他选择了易于为异国文化接受的中国传统文化符号融入情节设计中,比如饺子、茶、书法、二胡、昆曲、苏州园林与方言等,从视觉、听觉和味觉这些感官角度,引起异国读者对中国传统文化的兴趣。在传统思想呈现上,他也考虑到了弥合文化差异,策略是比照。比如,对“无为而治”,他引入了“最好的政府是最不管制的政府”(That government is best which governs least)这样的西方名句进行比较,使异国读者产生共鸣,同时也使中国读者了解到文明的共通性。再比如,介绍中国人对自然的热爱时,他比照了华兹华斯(William Wordsworth,1770—1850)的诗,指出爱自然是一种共通价值。有时,丁先生用的比照也展现出中国文化的优越。比如他比照了汤显祖和莎士比亚,他们同一年去世,但莎士比亚是早期的英国作家,而汤显祖则到了中国古代史末期。丁先生在表达这种“优越”时,不带有傲慢的语气,给读者自然地展示了一个文化悠久的中国。

丁先生在小说中表达了对中国传统文化的信念,“许多西方学者相信下一个世纪中国文化将比当下扮演重要角色”,“中国语言和文学的价值不会随着时代消逝。越来越多的人会喜欢并学习”。(1)《攀登》,第257页。共通性体现在文化的共通之处,也体现在以开放、好奇和尊重的心态看待他国文化,欣赏他国文化的长处,这正体现了儒家的重要思想“和而不同,见贤思齐”。于文这个人物是丁先生个人跨文化交流愿景的践行者。在《攀登》中,于文在去美国探亲时,怀着好奇心和真诚了解美国文化,倾听美国学者对中国文化的看法,他欣喜地发现有美国学者在大学教授中国古典文学。小说结尾处的一个画面非常感人:于文在探亲期间,每天独自到离住处不远的密西根湖边,虽然远在异国他乡,在宁静的湖畔,他感受到了“同样的内心平静和愉悦”。这种情感的共融、文化的超越以及共通的精神境界正是丁先生展现的高层次的跨文化交流愿景。

结 语

初大告和丁往道两位先生的杰出作为,令人感佩。他们的文风质朴平实,无论表达个人对传统文化的看法,还是遵从主流思潮,他们都怀着真诚审慎的心态去翻译和写作,展示了传统中国“士”的风采。文化是相通的,共通性价值真实存在于各国文化之间。传播中国传统文化的人需要有丰厚的学养,受时代所限,亦难免有鲜明的个人文化践行的印迹。两位学者探索的交流道路为传播中国传统文化提供了丰厚的参考价值。

在北外80周年校庆之际,我们深切怀念两位先生为英语学院、为北外留下的宝贵文化遗产。在中国走向世界的历史时刻,我们更感念两位先生以赤子之心、一己之力,以超越时代的眼光传播中国传统文化,这正是我们今后所要努力的方向。