肠内排列术治疗广泛粘连性肠梗阻的效果观察

2021-06-29王铭

王 铭

(陕西航天医院普外科 陕西 西安 710025)

广泛粘连性肠梗阻是外科临床上的常见病、多发病,也是腹部手术患者最为常见的一种并发症,其发生率约占全部肠梗阻的30%,临床上常表现为肛门排气排便停止、腹痛腹胀、肠鸣音消失等,一旦治疗不及时则可导致腹膜炎、肠坏死甚至威胁到患者的生命安全[1]。目前临床上主要通过手术治疗广泛粘连性肠梗阻,但常规肠梗阻手术易造成新的创面,术后易复发[2]。近年来,随着医疗技术水平的提高,小肠内排列术在广泛粘连性肠梗阻治疗中可有效弥补常规手术的不足,目前已成为临床的首选术式。本文探讨肠内排列术的治疗效果,现报告如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

68例广泛粘连性肠梗阻患者均选自2014年1月—2020年10月我院普外科,所有患者均经影像学检查确诊,符合手术治疗指征,患者委托人自愿签署手术知情同意书,且排除合并严重的器官功能障碍、凝血功能异常、恶性肿瘤、合并严重感染性疾病、手术禁忌证及临床资料不全者。患者根据不同术式分为对照组34例和研究组34例,对照组中男18例,女16例,年龄27~73岁,平均(43.45±3.58)岁,症状持续时间1~12 d,平均(6.35±1.86)d;研究组中男19例,女15例,年龄26~71岁,平均(43.21±3.64)岁,症状持续时间1~13 d,平均(6.64±1.77)d。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

所有患者入院后均完成各项检查,禁食,并给予预防感染、维持水电解质平衡等支持治疗,对照组患者在此基础上接受常规肠梗阻手术治疗,气管插管全身麻醉后与腹部正中切口,明确梗阻部位后分离粘连部位并切除坏死肠段,全程分离小肠,对肠管严重扩张者应行减压处理,之后行肠管吻合术,修补浆肌层,缝合切口,术毕。

研究组患者接受小肠内排列术治疗,前期准备及操作同对照组,进入腹腔后分离粘连肠道并进行肠切除术及肠吻合术处理,其后先切除阑尾,在阑尾残端逆行插入双腔带气囊内固定管,之后沿回盲瓣逆行插入至Treiz韧带下10~20 cm处,抽瘪气囊,将小肠从盲肠开始进行S排列,每段肠段控制在15~20 cm,结扎处理阑尾残端,将回盲部固定于右下腹,由右下腹壁麦氏点戳孔引出并固定内固定管,内固定管于术后7~8 d待患者肠道恢复蠕动后一次或分次拔管。

1.3 观察指标

比较两组患者治疗总有效率、首次排气时间、腹胀消失时间、胃肠功能恢复时间、住院时间、手术时间、术中出血量及并发症发生率。并于手术前后取静脉血5 mL,离心分离出血清后采用放射免疫法检测两组患者血清胃动素(MOT)、血管活性肽(VIP)水平,采用酶联免疫吸附法检测两组患者血清胃泌素(GAS)、丙二醛(MDA)及二胺氧化酶(DAO)水平。

疗效评价标准[3]:痊愈:术后临床症状消失,肠道生理功能恢复正常;有效:术后临床症状显著缓解,肠道生理功能明显改善;无效:术后临床症状及肠道生理功能较术前均无明显改善。总有效率=(痊愈+有效)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件进行数据处理。正态分布的计量资料采用(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料用频数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

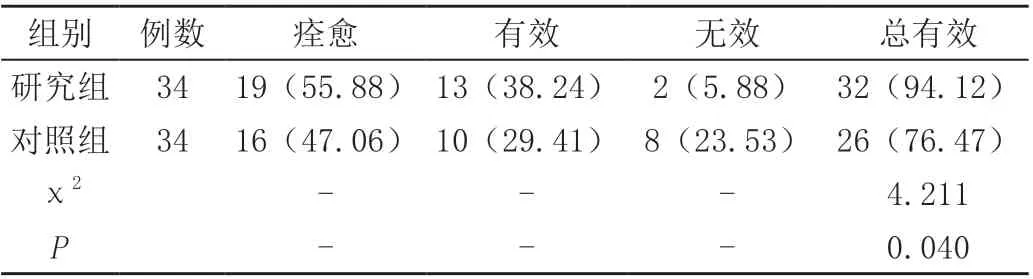

2.1 两组治疗总有效率比较

研究组患者总有效率(94.12%)高于对照组(76.47%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗总有效率比较[n(%)]

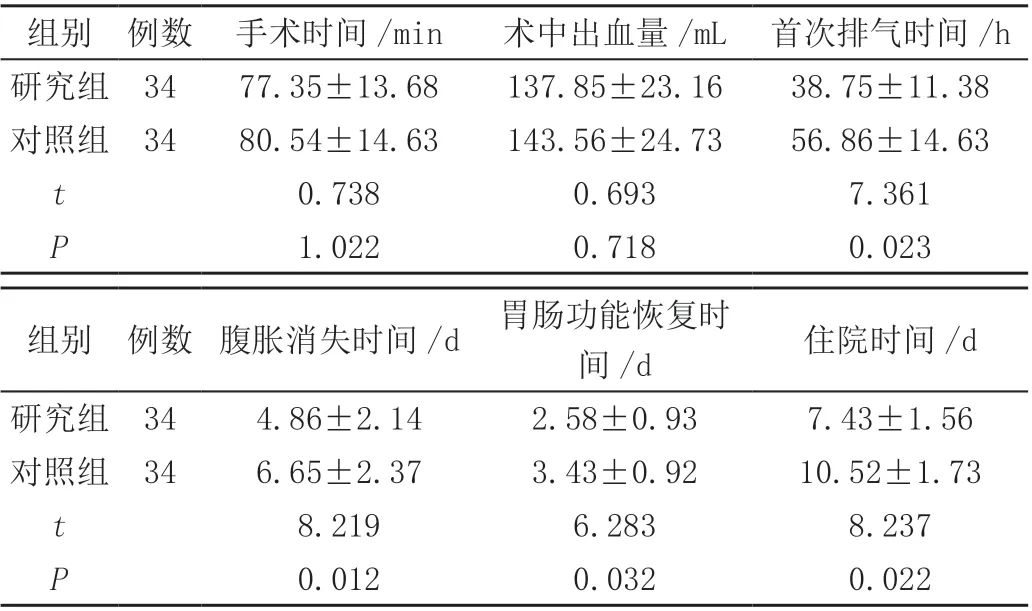

2.2 两组手术相关指标比较

研究组患者首次排气时间、腹胀消失时间、胃肠功能恢复时间及住院时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),两组患者的手术时间及术中出血量比较无统计学差异(P>0.05),见表2。

表2 两组手术相关指标比较(±s)

表2 两组手术相关指标比较(±s)

组别 例数 手术时间/min 术中出血量/mL 首次排气时间/h研究组 34 77.35±13.68 137.85±23.16 38.75±11.38对照组 34 80.54±14.63 143.56±24.73 56.86±14.63 t 0.738 0.693 7.361 P 1.022 0.718 0.023组别 例数 腹胀消失时间/d 胃肠功能恢复时间/d 住院时间/d研究组 34 4.86±2.14 2.58±0.93 7.43±1.56对照组 34 6.65±2.37 3.43±0.92 10.52±1.73 t 8.219 6.283 8.237 P 0.012 0.032 0.022

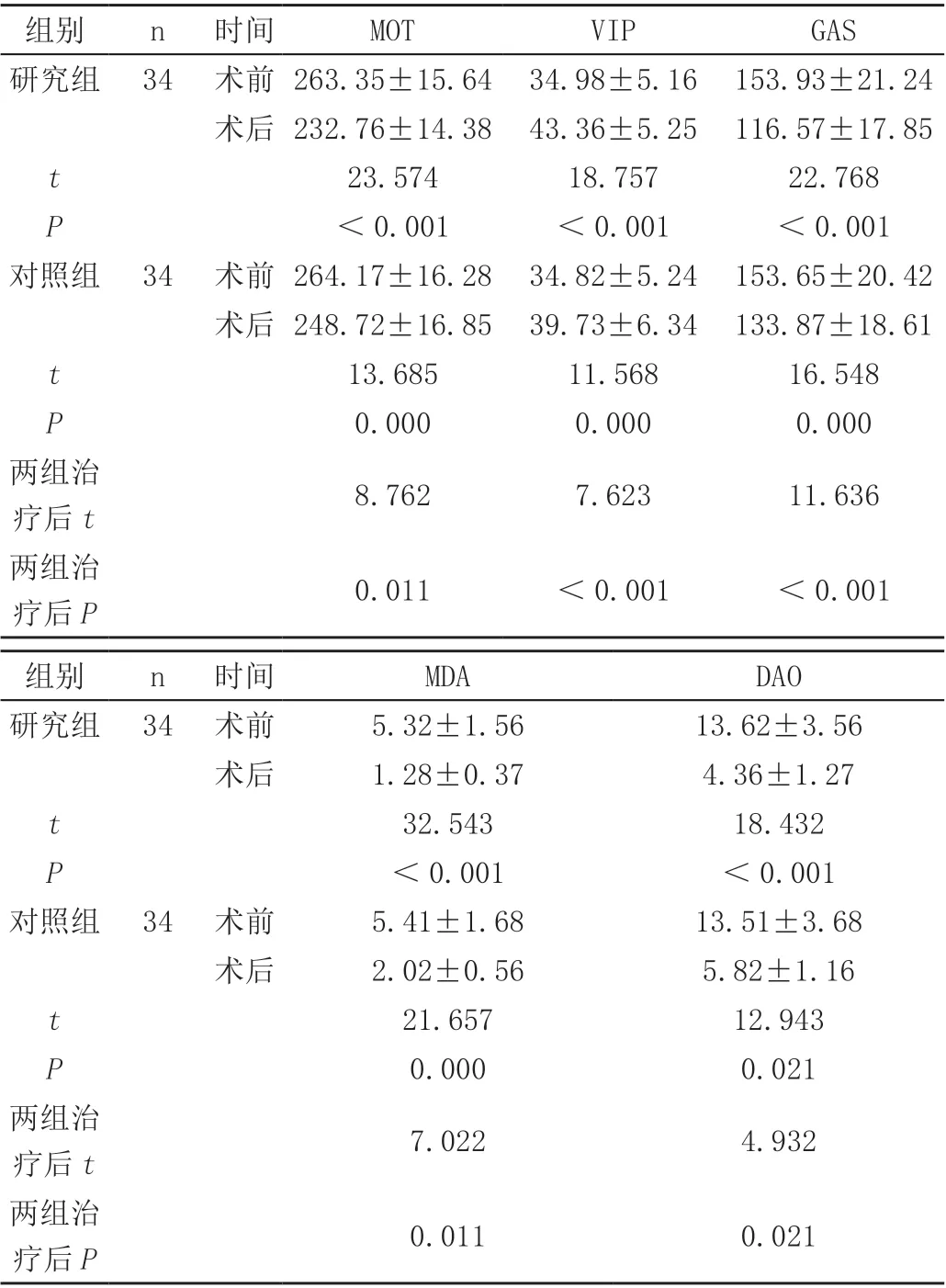

2.3 两组各实验室指标水平比较

术前两组患者各实验室指标比较无统计学差异(P>0.05),术后研究组患者MOT、GAS、MDA、DAO水平均显著低于对照组,VIP水平显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 各实验室指标水平变化(±s,pg/mL)

表3 各实验室指标水平变化(±s,pg/mL)

组别 n 时间 MOT VIP GAS研究组 34 术前263.35±15.64 34.98±5.16 153.93±21.24术后232.76±14.38 43.36±5.25 116.57±17.85 t 23.574 18.757 22.768 P<0.001 <0.001 <0.001对照组 34 术前264.17±16.28 34.82±5.24 153.65±20.42术后248.72±16.85 39.73±6.34 133.87±18.61 t 13.685 11.568 16.548 0.000 0.000 0.000两组治P疗后t 8.762 7.623 11.636两组治疗后P 0.011 <0.001 <0.001组别 n 时间 MDA DAO研究组 34 术前 5.32±1.56 13.62±3.56术后 1.28±0.37 4.36±1.27 t 32.543 18.432 P<0.001 <0.001对照组 34 术前 5.41±1.68 13.51±3.68术后 2.02±0.56 5.82±1.16 t 21.657 12.943 0.000 0.021两组治P疗后t 7.022 4.932两组治疗后P 0.011 0.021

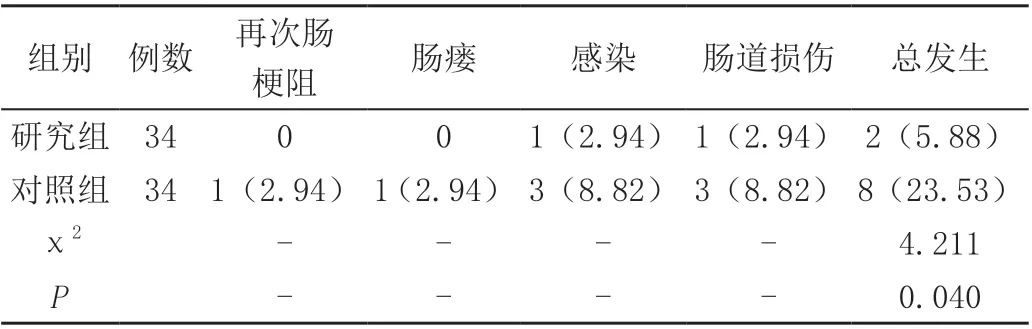

2.4 两组并发症发生率比较

研究组患者并发症发生率(5.88%)低于对照组(23.53%),差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组并发症发生率比较[n(%)]

3.讨论

广泛粘连性肠梗阻是临床上较为严重的一种胃肠道疾病,常规的肠梗阻松解术尽管可有效解除梗阻,缓解粘连,但易因腹内粘连紧密广泛而分离困难,且易损伤肠壁,术后再次发生梗阻的可能性大,治疗效果常难以满足临床预期[4]。小肠内排列术是近年来新型的肠梗阻治疗方式,通过借助双腔带气囊内固定管将小肠进行S排列,在一定程度上促进了术后肠道功能恢复,避免了术后再次发生粘连,但该术式操作复杂,术中操作需动作轻柔,保护好肠管,严格无菌操作,并严格把握手术适应证,小肠排列时还需尽可能保证肠管间摆放无打折及成角[5-6]。本结果表明,研究组患者总有效率显著高于对照组(P<0.05);研究组患者首次排气时间、腹胀消失时间、胃肠功能恢复时间及住院时间均显著短于对照组(P<0.05),两组患者的手术时间及术中出血量比较无统计学差异(P>0.05);术后研究组患者MOT、GAS、MDA、DAO水平均显著低于对照组,VIP水平显著高于对照组(P<0.05);研究组患者并发症发生率显著低于对照组(P<0.05)。

综上所述,与常规肠梗阻手术相比,肠内排列术更有利于改善各实验室指标水平,且并发症少,术后恢复快,疗效确切,值得在广泛粘连性肠梗阻治疗中应用。