易代之殇与书法新变

2021-06-28王栋

王栋

关键词:易代;明遗民;书法;创伤记忆

一、文化记忆理论下的明遗民书法

明遗民作为士人阶层的一种结构形式,其卓异的才性与思想,开清代风气之先,为研究清初学术文化提供了很好的切入口。其中遗民在书画艺术上的成就,尤其值得关注。因此,“遗民”概念本身具有的復杂性不可否认,且在一定程度上“遗民”也成为20世纪的一个问题。不同历史时期、不同话语者对“遗民”概念的定义与解读,展示了20世纪以来复杂的文化语境,其背后也反映出中国史学在理论与实践上的转向。

在明清易代的特殊历史转折点上,政治的鼎革、社会的动荡都会对此时的文化造成重大的影响,而书法作为遗民文化的一种形式,也可以成为我们研究遗民文化的一个途径。进入文化的语境有多重途径:从时间的维度上,可以通过考察制度的更迭与变迁来分析文化的转型;从空间的维度上,可以通过分析不同地域的差异,研究文化的个性和区域性;从人的维度上,可以从人的精神世界的差异与变化上,探究人与文化的互动[1]130。而以上这些途径,都必须以时空维度为最基本的尺度,因为文化的发展是在一定的时间和空间中才得以实现的。因此,近些年来,新史学的研究方法,尤其是从记忆的语境进入文化的方法,开始成为一种崭新的且有效的研究视角。

记忆虽是个古老的概念,但自20世纪末以来,无论是在中国还是在西方,“记忆”都是一个热门的词,成为时代的一个标志性现象。而“文化记忆”研究也慢慢发展为一门显学,尤其是在历史学的研究中。其主要的代表人物就是德国的扬·阿斯曼和阿莱达·阿斯曼。扬·阿斯曼认为,文化记忆是“人类记忆的外在维度”[2],是记忆及其传承、保存、延续的过程,同时也是历史被筛选、揭示、重构后的结果。文化记忆理论是在哈布瓦赫的集体记忆理论和瓦尔堡的社会记忆理论的基础上发展来的[1]133,其显著的特点就是将记忆、文化、群体这三个维度联系在一起。借助文化记忆理论,历史记忆会以文化的形式反映到文本或图像之中,通过文本或图像的内在一致性便可以建立与群体身份的连接。这便为我们提供了反观历史的崭新视角。

记忆是借助符号得以再现和表述的,记忆并不是静止的、固定的,它可能会在过去和现实之间穿梭,也可能被打破重组,甚至被消除。那么通过遗民书法表现形式的群体化特征,便能够反映出遗民群体的文化记忆是如何被表述的,同时个体的文化记忆也必然存在一些个性化的、隐匿性的语言符号,使整个符号系统呈现出复杂多变的特征。图像以一种“活着的记忆”的形式来演绎历史,能够使我们建立起对群体的认知,同时也必须注意到记忆与历史的曲折关系。那么具体到明遗民,这种文化记忆就转向了一种创伤记忆。从心理学的角度来看,创伤记忆就是“生活中具有严重伤害性事件的记忆”[3]。因为中国古代士人的情结与家国观念密不可分,一切价值、情感皆系于此。遗民的创伤记忆以国家观念为主体,所以国破家亡即是最大的创痛了。易代的创伤影响到遗民的心理,引发了其在认知、情感以及表达等方面的反应。弗洛伊德认为,面对创伤,人们可以通过“移置作用”将创伤转移到另一个对象中,即改变本我的冲动的方向。对明遗民来说,这种创伤就很自然地转移到了书画艺术的创作之中。下文便循着这个方向,分析明遗民书法在表现“创伤”时的特质。

二、创伤记忆在遗民书法表达中的显隐两极

王朝鼎革,矛盾、消极、失落成为遗民最为普遍的心理特征。这些遗民书家的书法创作,面貌各异,似乎正是用各自的方式表达“遗民情结”,这也使得“创伤性”在明遗民书法中或显或隐。一方面,易代之伤像伤疤一样刻在个体记忆中,遗民把它以夸张、变形的手法表现到书法中;另一方面,遗民又通过控制这种创伤记忆,用弦外之音的方式隐晦、曲折地表达自己的情感。于是,创伤性的典型发露便造就了像傅山、朱耷、陈洪绶、归庄这样极具个性的书家,创伤的隐晦表达便推动了这一时期篆隶书法的复兴,弹奏出名款印章的弦外之音。本节以遗民书法为研究对象,借助文化记忆理论,探寻明遗民的书法变化与易代创伤记忆之间的关系。

(一)“创伤性”的典型发露:以傅山、朱耷、归庄为例

所谓“ 创伤性”, 具体到明遗民的书法作品中,是很难以一个既定的标准来定义的。在以往的研究中,遗民书法中的“创伤性”通常被解释为作品中的所谓“畸残”“变异”“丑怪”等特征。当这些痕迹显示出反复出现的同质化特征时,就成为某种科学性的“规律”,但艺术与记忆一样无法如科学一般能够完全被量化和逻辑化,所以只能得到相对客观的结论。我们发现,遗民书法中的这些“怪”“畸”“异”的书风特征,都共同指向一种强烈的、反传统的个性化,笔墨语言中的创伤痕迹也就呈现为一种奇恣风格,而这种特质也出现于晚明狂狷书风的潮流中。

易代创伤的刺激之下,遗民的亡国之痛、黍离之悲与生计的艰辛以各种形式融入书法表达中。书家的心理受到冲击,其审美发生转变是必然的。明遗民的文艺审美已不再是雅丽醇和,而是趋近于一种雄强刚毅。晚明之时的崇己意、尚精神,在此时转化为一种不可抑制的愤怨之情,在书风上表现为对奇恣之美的重振和推崇,形成了强烈的个性特征。程邃说“神游荡思时,下笔始荒莽”,黄宗羲说“怒则掣电流虹,哀则凄楚蕴结,激扬以抵和平,方可谓之稳柔敦厚”[4],以及傅山所倡导的“四宁四毋”论,都是这一时期审美转向中的代表言论,皆阐释了一种反对传统的艺术主张。这些书家以傅山、朱耷、陈洪绶、归庄、宋曹等为代表。下面便以这些书家的具体作品为例,探析遗民书法关于“创伤记忆”的典型发露。

傅山可以说是明遗民书家群体中最有代表性的一个。他书法作品中的“遗民创伤”表现得最为突出。一方面,在书法样式上,他大量使用异体字与古体字,使作品具有新奇的特质;另一方面,他的草书线条缠绕连绵,纵横狂放,多出奇制胜之笔。此外,在书法观念上,他不仅对“古法”进行批判,主张“信手行去,一派天机”,同时也对圆滑、媚俗的书风进行抨击,提出“四宁四毋”论。傅山的存世作品中,很多都有异体字的运用。如《霜红余韵册页》以及最具有代表性的多体书《啬庐妙翰》,将多体杂糅,从而使傅山书法之“奇崛”特点体现得淋漓尽致。在这些作品中,傅山对异体字的大量使用使书法具有标新立异之感,在清初书坛中显得极具个性。他甚至将篆书与楷、隶、草诸体进行糅合,各体的结构与笔法界限被打破,并常杂有许多秦汉古文、籀文,给人以强烈的视觉冲击,喻示了傅山本人心绪的复杂与性格的桀骜。傅山用奇字体现其与周遭的不同,这或与他作为遗民的文化心态息息相关。这种文化心态即是遗民创伤记忆的一种体现。所以,傅山在书风上刻意求“奇”,绝非仅仅是艺术上的追求,更是由其遗民心理决定的。

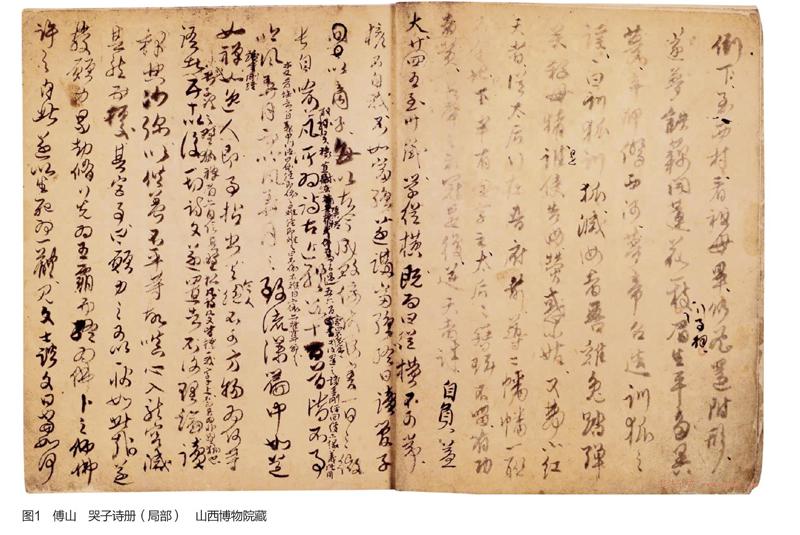

傅山如果仅仅将异体字、古体字作为“创伤”的表现方式 ,也许难以有标新立异的效果。傅山除了在字体上有个性追求,在草书的表现形式上也跃出传统,独创一格。从异体字书法到恣肆的行草,既是他对个性化书风的探索手段,也是他表达创伤的重要方式。傅山晚年作《哭子詩册》(图1),此作书体真行草相参,用笔狂放洒脱,常有大段的涂改与大片墨污,似乎是傅山的眼泪落在纸上所致,可见傅山创作时内心的波澜和创痛。家国的沦丧加上至亲的逝去,这种双重的创伤想必是无法抑制的,于是在笔端恣意流淌。

正如卓尔堪在《傅青主小传》中所云:“青主盖时时怀翟义之志者。”遗民的创伤记忆在傅山的作品中或多或少有所流露,他说:“当知性命者,莫浪看挥毫。”傅山对遗民人生的态度也即是他对书法的态度。

再看朱耷,易代鼎革,明皇室后裔面临灭顶之灾。朱耷因此陷入生存和心灵的双重困境。他曾削发为僧,参禅自净,继而又转佛为道,一生历经坎坷,亡国之痛始终是他心中的块垒。于是,朱耷将一腔伤痛与悲愤挥洒于宣纸之上,或怒或静,或苦痛或冷寂,创造出独特的书画艺术风格。书法在某种程度上已经成为他排解苦闷的主要渠道。他极力摆脱古人的束缚,书风奇崛沉雄,尤其是其行草书,展现出独特的风格面貌。邵长衡评曰:“山人工书法,行楷学大令、鲁公,能自成家,狂草颇怪伟。”[5]朱耷晚岁作品更显奇崛之风,笔画圆浑而质朴,字法简洁而疏空,且善于平中造奇,常常通过字形的夸张表现,创造出欹中寓正、跌宕中见平稳的独特结构,这是前人书作之未有的。朱耷的书法初学于古人,后脱胎换骨,自树新风,或许是他将家国之痛与易代之伤倾注于笔端的缘故。他的作品完全没有同代书家作品的单调和僵化感,不染尘俗,对其后的书家有着深远的影响。朱耷多次抄写《临河序》(图2),这或与遗民的心理有关。朱耸从1693年开始写《临河序》,直至1700年,多次书写都参以己意,不求形似地“抄”,而非“临”。这一方面是因为他对魏晋士人清简通脱、旷达自然的人生境界颇为向往,一方面是因为他想借助这种不求形似的“抄写”来抒发遗民情感。比如他将多字的竖笔拉长,显摇曳、放纵之姿,另外刻意打乱布局的疏密,营造内松外紧的奇特基调。这些变化都与王羲之的《兰亭序》有着极大的区别,可见朱耷晚年的书法追求是在平和中寻奇崛,在一种不激不厉的运笔中抒发心绪。

另外还有遗民归庄。晚明的社会风尚和归庄早年的教育影响着他早期的书风。他在文艺上追求复古,宗晋人风尚,尤以“二王”法度为范。明清易代对归庄心态和言行产生了极大的影响。因性情古怪,其与顾炎武并称“归奇顾怪”[6]。明清易代的影响也体现在他的书法中。草书成为归庄宣泄心中愤懑的途径。归庄存世书作并不多,入清后的作品显示出风格的同一性,全以草书书写,运笔与结字均不拘成法,常将笔毫铺开以求圆劲、浑穆,行笔速度较快,时出飞白,点画连绵,去掉起收笔的动作,狂放而豪逸。如《孟浩然五言绝句》《骆宾王五言诗轴》《遗祠七言诗轴》等作,均能从笔迹中看到归庄的胸中逸气。

《骆宾王五言诗轴》应是归庄写于甲申之变时的书作,内容是骆宾王讨伐武则天时所作的诗,诗云:“城上风威冷,江中水气寒。戎衣何日定?歌舞入长安。”此诗表达了骆宾王发动兵变前的心情,这与归庄在1645年参加起义军时的心情相似。归庄书写此诗,借以抒发心中的悲壮之情。此书作点画跳宕,上下字虽少连带,但墨色的变化更为大胆,首字的“城”涨墨夸张,而后渐行渐枯,直至末尾,应是一笔挥就的作品。行笔迅疾且有力,仿佛可以看到归庄纵横磊落的遗民气节。归庄虽不以书艺为业,只将其当作一“技”,但其心中块垒却要用草书来宣泄。这既是遗民的无奈,也是其对人生和社会发出的别样呐喊。

遗民通过各自的笔墨形式表达内心创伤。傅山以其气势磅礴、洒脱奔逸的草书,展露其孤傲不群的人格力量,将遗民的创伤豪迈化;朱耷摆脱技法规则的束缚,注重个性宣泄,将遗民之伤奇崛化;陈洪绶不着意于笔墨技巧,以燥润相间、笔枯意淡的境界,将遗民创伤苦涩化;而归庄则以无拘无束的草书,将情感流于潇洒自由的笔迹中,将遗民创伤率意化。不止于此,明遗民书家皆以特殊的笔墨语言来抒发胸中的创伤,字里行间流露出其难以言说的遗民心境。这些遗民书家虽对现实失望,但也胸怀家国,更有对未来的思索。这种复杂的心绪或许只能投射于书法的世界里。

需要说明的一点是,笔者基于一种易代的“创伤记忆”,来对以上明遗民书家的作品进行梳理、分析,解读在其笔迹与造型中的“创伤性”表达,并结合作品的诗文内容及书写时间、场景等因素,将这些个性化成分归纳为“创伤记忆”的符号语言。事实上,一个遗民书家的作品风格可能有多种变式,因其书写的时间、场景、内容、目的以及创作时心情等的不同,书法面貌可能也存在差异。另外,即便是表达易代之伤的笔墨也可能会有多种样态。所以本节所做的解读,是基于具体的遗民作品,在综合考察作品的时间、内容以及书家心态等因素后,分析其中蕴含“创伤记忆”的可能性。当然,这种解读也仅仅是一种对“创伤”的有限性讨论。这一点也恰好反映了创伤记忆的“个体性”特征。贺昌盛也曾说:“创伤作为一种强烈的生命体验几近于处在‘不可言说的境况之中,‘可言说的创伤记忆即使能够无限接近,却也不再是创伤本身了;以‘言说得以呈现的创伤不过是某种作为替代物的‘类创伤叙事而已。”[1]47贺昌盛先生从“创伤记忆”能否被准确“言说”的角度,质疑创伤与文艺之间的必然联系。这正如清代诗人沈德潜所说:“以无情之语而欲动人之情,难矣。”

(二)易代之伤的隐蔽性

王朝鼎革带来外部环境的快速更迭,与遗民矛盾、消极、失落的心理,共同构成了一种群体性的创伤记忆,同时个体在用书法表达创伤时也呈现出不同的符号语言。“创伤性”在明遗民书法中或显或隐,使整个符号系统体现出不同的特征。除了前文已述的各种书家的个性化表达,很多遗民也将创伤记忆隐晦、曲折地表达出来,于是便有了这一时期篆隶书法的复兴以及名款印章的弦外之音。图像以一种“活着的记忆”的形式来演绎历史,可以使我们建立起对群体的认知,同时注意到这些隐蔽性的符号。

1.篆隶书的回溯

清初,遗民学风逐渐转变,从对亡国的愁思转到对学术的反思,以金石考据学为主要方向的“实学”之风开始在遗民群体中流行,“尚古”的审美追求也被确立起来。这时的篆隶创作一改前代的古板、僵化,上追秦汉,无论在风格还是在技法上都与明代的篆隶拉开了距离。

清初遗民书家热衷篆隶书的现象还有两个方面的原因:其一是对晚明社会“嗜古尚奇”之风的延续;其二是作为明遗民的一种情感寄托,本质上是一种怀古忆旧、抱残守缺的行为。晚明的“崇古”之风在这里不必赘述,笔者重点分析第二个原因。明遗民以篆隶书法为载体,将对故国的怀念与对当下的幽怨倾注其中,这当然也是一种对易代之伤的曲折表达。明亡后遗民一面反思晚明心学的弊端,一面又须谨言慎行,以防因片言只字而招致无妄之灾。于是,遗民群体开始远离时政,寄身心于学术间,从事金石学研究,转变学风的背后,同时还弥漫起一种曲折、隐晦的创伤心绪,眼前的碑版材料已然化身为前朝的一种象征。周睿在《姿媚的兴衰—兼论古代书论中的审美判断和道德批评》一文中写道:“尚碑运动不仅仅是一场书法运动,它内在的精神命意是捍卫汉族士人传统和儒学传统,与当时的官方理学及皇家艺术趣味抗行,所以士人的书法趣味微妙地关联着气节和操守。有清一代成长起来的书家多有好金石的朴学背景,以尚碑为高为雅,为学术之正统,为士人之精神持守故地,所以碑学成为潮流亦是文化捍卫和抗争的必然和典型发露。”[7]遗民通过凭吊前朝的断壁残垣来表达自己的创伤记忆,傅山、朱彝尊、郑簠、程邃、石涛等许多遗民书家都对篆隶创作有所追求,整体上创造了一种古雅朴拙的新风貌。

郑簠是清初全方位师法汉碑的书家,是推动清代隶书走向高峰的关键人物。郑簠的隶书高古、写意、浑穆、自然,为清代隶书学习者起了示范作用。郑簠的隶书创作改变了前代隶书“去古远矣”的僵化局面,在笔法、结体以及章法上都有很大突破。首先,在用笔上完全摒弃明人隶书的勾摹之感,强调自然的轻重变化,起承转合处有行草书的飞动连贯之势,加强了书写性和节奏感;在结体上,扁阔体势左右舒展,字形自然错落,生动有趣;在章法上,以字距疏松、行距紧密的布局还原了汉碑的韵致,将汉隶的古雅质朴很好地表现出来。

清初遗民书家中的善篆隶者,朱彝尊是必须提及的,他与王时敏、郑簠被合称为“清初隶书三大家”。他的隶书师法《曹全碑》《华山庙碑》等,但又在其上融以敦厚,一改前人习气,端庄典雅,古意盎然。与上述几人一样,朱彝尊也是汉碑的忠实追求者。无论是用笔的稳健还是结字的匀整,都显示出一种遗民旷达、内敛的精神境界。朱彝尊对汉碑的理解也深刻地影响了清代隶书创作的发展。同时,朱彝尊的篆书也很有特点。其篆书对联“异书诵遍三千卷;名墨藏逾二十年”,用笔细劲秀丽,文气十足,取法于“二李”之间,与晚明崇尚“奇古”的篆书格调拉开了差距。结合朱彝尊和郑簠的篆隶书,我们可以发现,他们的篆隶书创作已经从晚明的“野怪”转向“正统”,这充分体现了清初遗民对“古”的理解与把握。而“古”一方面是对秦汉碑刻取法的结果,另一方面也源自遗民内心的坚守和追求,面对家国的沦丧。遗民们并没有沉浸在亡国的愁绪中去书写“伤痛之形”,其书法风格反而更趋古雅平和。这并不能说明他已经忘却故国了,相反,回溯古雅正统的背后是其强烈的文化救亡的使命感,易代的创伤便隐藏于他们平实的书写之中。

实际上,清初篆隶浪潮的主要推動力量就是遗民群体。以“在野身份”生存的遗民能够掀起文艺的新风,不得不让人思索遗民与金石学之间的特殊关系。重回篆隶,不仅仅是遗民“未尝废当世之务”的践履,更有其内心深处的精神寄托。面对鼎革的定局,遗民也将易代的创痛隐藏,致力于华夏文化的返本开新。秦汉金石中的古文字成为他们幽深的文化共鸣,碑版中的斑驳磨蚀也仿佛寄寓着他们的泪痕。

2.名款的弦外之音

明清鼎革,汉族文人面临着身份选择的危机。这时在遗民身上出现了改易名字与别号的特殊文化现象,通过这种自我命名的方式来完成自我身份的认同。原本只是为了体现个体差异的名字,在遗民身上却附加了独特的情感。这种行为体现了遗民在现实与精神双重创伤下的隐性抵抗,而很多字号更有着深刻的内涵,形成一系列独特的遗民符号。在某种意义上,每个名款构成的符号系统就是一个信仰系统,遗民更改字号几乎成了集体的自觉选择。

赵园认为:“遗民表达其归属以至信念,常用的方式就有自我命名……这类自我命名,也属于赋予生存以意义的活动。”[8]遗民之改易字号,其致思趋向各异。有的借名号以自勉,寄托家国之思。如顾炎武,初名绛,易代后改炎武,“炎武者,取汉光武中兴之义也”;黄宗羲曾以“南雷”自号,以“南雷”代指其故乡,自号以表怀古之情;也有更名以示自伤之意,如薛宷“今不冠当去‘宀,又剪发当去‘丿,仅存‘米字”,于是名“薛米”[9]。甚至有的遗民直接佚名或弃其姓名,以示其不羁,只能据其音貌举止而称之,如笑和尚、哭道士、李疯子等。字号的变更对中国传统的士人来说并非小事,而对书画家这一群体来说则更具有重大的意义,明遗民书画家更改字号亦蔚为壮观。

另外,除了字号的更改,遗民的隐蔽性表达也体现在书画作品中:往往不署清朝皇帝的年号,而代之以干支纪年。朱耷甚至只署天干,侧面表达了对易代后“有天无地”的现实控诉。而傅山的书作往往只署名字,或仅有一“山”字。在遗民眼中,“年号”有深刻的政治意义。明遗民以对清代年号的拒绝来表达自己的心志,背后是政治立场上选择。或是不署,或是只署干支,这种隐性的抵抗方式在清初明遗民的书画款识上昭然可见。

陈洪绶易代后改号悔迟、悔僧,另也可见“老迟”“迟和尚”等落款。 通过“悔”“迟”二字,我们便可见陈洪绶面对山河巨变的痛惜心境,正如《陈洪绶传》中所言:“披剃为僧,更名悔迟,既悔碌碌尘寰致身之不早,而又悔才艺誉名之滋累,即忠孝之思、匡济之怀,交友语言,昔日之皆非也。”朱耷更易过很多名号,如灌园长老、驴、驴屋、驴书、八大山人等。其中以“驴”和“八大山人”最为常见。以“驴”为号,并与“屋”“书”等组合,反映出他的复杂心理。自1683年至去世,朱耷一直使用“八大山人”名号,“八大者,四方四隅,皆为我大,而无大于我也”。且从落款的字形上看,1694年前“八大”二字,八字撇捺呈背势,似“笑”字,1694年后撇捺呈向势,似“哭”字,朱耷心境的复杂、对世俗的愤慨皆通过一字传递出来。再如傅山,据不完全统计,其字号有50余种,其中皆能反映他反清、拒清的态度。以“侨”为号的就有十几种。在傅山的话语中,“侨”有“侨寓”之意,“侨”代指的是故乡,“寓”则有不与清政府合作之意。侨居在故土之上,喻示迫厄命运之下的自我流放。另外字号中亦多用“朱”“丹”等表示红色的字,如“丹崖翁”“朱衣道人”等,其都指向朱明王朝,饱含了傅山对故国的眷恋之情。在傅山的书法作品中,更常见的是以“山”为号的署款,如“真山”“侨山”“傅真山”等。“真”则是傅山的自勉自警之言,表明自己在山河易主之下,依然要有真性情、真精神。

其他遗民书家,如归庄易代后改号祚明,万寿褀改号明志道人,方以智自称愚道人,等等。名号的更改不仅寄寓了遗民在明亡后的情志,也折射出这一群体在易代剧变中复杂、幽深的精神世界。总之,明遗民书家通过对名款字号的更改,曲折地表达内心的创伤,喻示其在政治上的立场和态度,从而构建起一个遗世独立的精神空间。

三、结语

甲申之变,易代的创伤使得遗民失去了自我与现实之间的平衡,家国仇恨、政治挫败、流亡迁徙等,无一不对他们造成创痛。创伤记忆表现为群体性记忆,为全体士人所共同体验,同时易代之伤又引发主体在情感、表达及价值判断方面的反应,表现出一种个体性。遗民群体对创伤的体验和思考都有差异,于是也采取不同的方式来表达它。入清后的遗民用不同的方式,寻找过去和现在的平衡。从某种意义上说,关于创伤记忆的书写都带有一种“双重性”,也即是阿莱达·阿斯曼在讨论“处理创伤性过去的模式”时所提出的“记忆还是遗忘”的观点。创伤记忆的真实性问题不能被简单地神秘化和同质化,各种方式、各种立场的记忆符号都应该被接受,才能认识更为客观、真实的历史。这也是记忆伦理的真义。同样,书法作为遗民创伤记忆的一种“外化姿态”,不会也不可能表现为一种趋同的面貌。遗民多元化的书风,实质上也喻示了“创伤”或显或隐的“双重性”。