以夫妻共同财产打赏的合同性质研究

2021-06-28熊金才

熊金才,孙 焱

(汕头大学法学院,广东 汕头 515063)

引言

国家互联网信息办公室2016 年发布的《互联网直播服务管理规定》第二条规定:“本条所称互联网直播,是指基于互联网,以视频、音频、图文等形式向公众持续发布实时信息的活动。”Mob 研究出具的《2020 中国直播行业风云洞察》显示,以才艺展示、娱乐互动为主的泛娱乐直播以及电商带货直播成为当前直播行业的两大主流。其中泛娱乐直播平台之收入来源于直播打赏的占比超过90%,而其用户结构多为85 后职场男青年和95 后男学生,企业白领较多,付费能力较强①数据来源于《2020 中国直播行业风云洞察》,该报告数据基于市场公开信息。。作为一种新业态,直播行业迅猛发展的同时,滋生了许多法律问题。由于泛娱乐直播的盈利模式和受众群体的特殊性,有关夫妻一方将共同财产打赏主播,打赏款返还纠纷的案件越来越多,“同案不同判”现象频发。截止到2021 年12 月25 日,以“主播”“打赏”“夫妻”“民事审判”等关键词在中国裁判文书网上搜索到74 篇相关判例,经筛选后获取以夫妻共同财产打赏主播的判决书20 篇,其中将直播平台以外的转账行为认定为赠与合同的为6 篇,将平台线上打赏认定为赠与合同的为2 篇、认定为网络消费合同的为14 篇(部分案件中两种观点均有涉及)。二审法院的判决书6篇,其中倾向于认定为网络消费合同的为5 篇。根据多数法院判例,打赏仅指在网络直播平台上以赠送虚拟礼物的方式与主播进行互动的行为,仍有少数法院认为线下通过支付宝或微信等向主播进行转账属于“打赏的延伸”,如江苏省连云港市中级人民法院在案号(2021)苏07 民终895 号的案件中,根据当事人的意思表示及客观行为,认定“微信转账行为应属平台直播打赏的延续和方式的变更”①参见张媛丽与魏星返还原物纠纷二审民事判决书,江苏省连云港市中级人民法院(2021)苏07 民终895 号。。

一、以夫妻共同财产打赏的司法裁判归纳

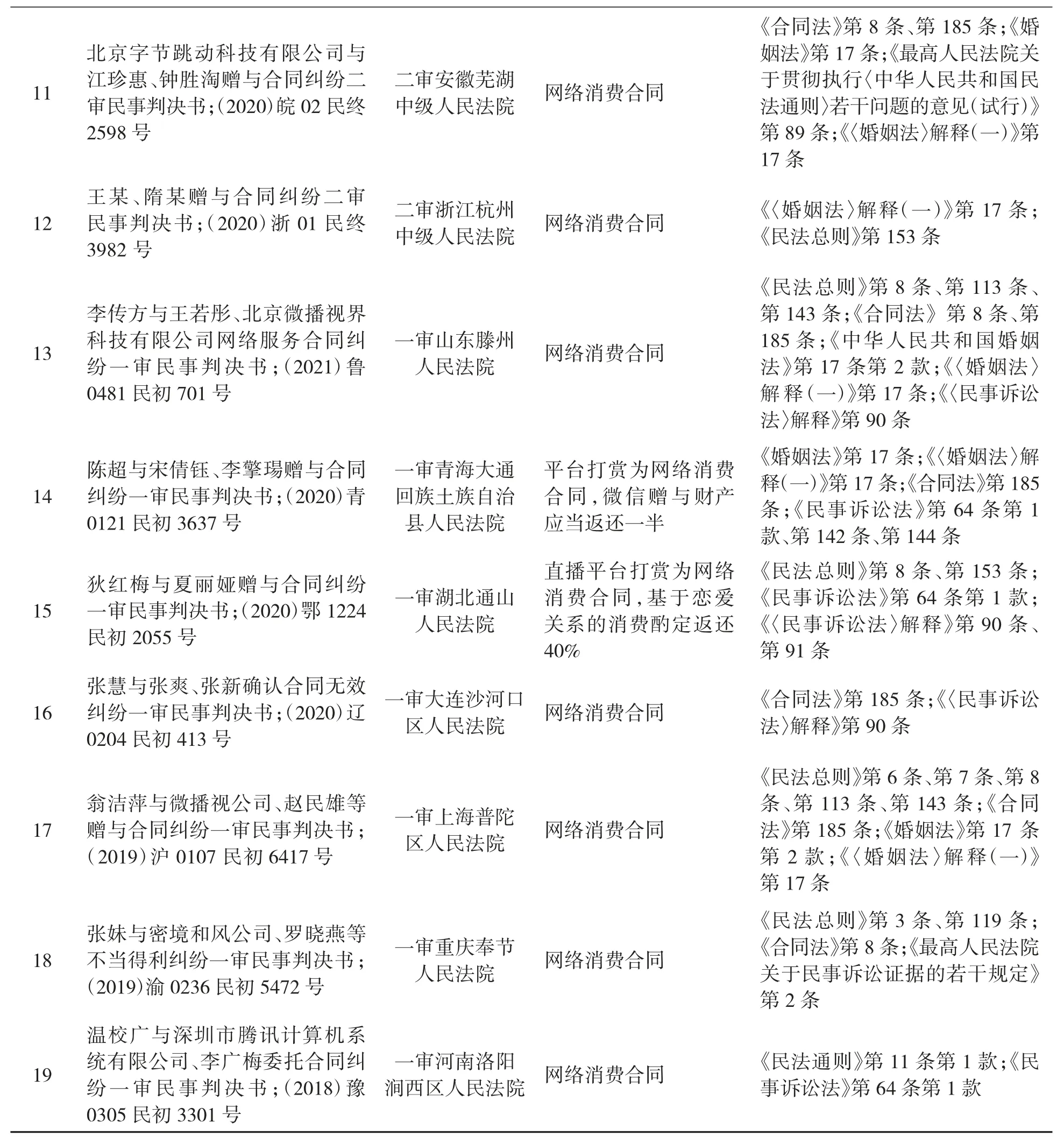

网络直播打赏涉及用户、主播、平台三方主体,三者之间关系较为复杂:第一,用户因注册、充值、享受平台服务而与平台之间成立网络消费合同关系;第二,平台与主播之间构成合作关系或劳动关系,且较多司法判例支持构成合作关系;第三,用户基于打赏行为与主播之间构成的法律关系尚有争议,主要有赠与合同说、服务合同说、非法律行为说等[1]。通过整理司法实践的判例发现,各地法院对于以夫妻共同财产打赏的合同性质认定存在差异,具体如表1 所示。

续上表

各法院的裁判观点分为两大类:第一,成立赠与合同。赠与行为系无权处分了夫妻另一方的财产,应当半数返还(或酌定数额返还);赠与行为违背公序良俗的,应当全部返还。第二,成立网络消费合同。该部分消费属日常生活消费,不予返还;打赏行为违背公序良俗则合同无效,打赏款应予返还。上述分歧的根源在于打赏行为的范围和性质以及主播、用户、平台三方关系认定上的差异。部分法院认为打赏行为仅指“将虚拟道具发送至主播直播间”的行为,不包括充值行为;另有部分法院认为打赏行为应当包括充值、打赏等一系列行为。对于用户与主播之间是否成立法律关系观点不一,部分法院认为用户与主播之间仅成立赠与合同关系,部分法院认为二者之间成立网络消费合同关系,另有部分法院认为用户与主播之间不成立任何关系,用户仅与平台成立网络消费合同关系。

二、用户、主播和平台间法律关系的学理分析

由于充值、打赏行为主要涉及三方主体——打赏用户、平台主播、直播平台,在请求返还打赏款的案件中,主播与平台之间的法律关系直接影响双方的责任承担,进而决定各自是否应当返还打赏款及返还数额。基于合同相对性,在网络直播打赏行为中,如果成立赠与合同,应当明确受赠人到底是主播还是平台,据此明确打赏款返还的责任主体;如果成立网络消费合同,应当明确服务的提供者到底是主播还是平台,成立网络消费合同后还能否成立赠与合同[2]。

(一)主播与平台之间构成的法律关系

当前我国直播行业中主播与平台的关系主要分为三种:第一种是直播平台—经纪公司—主播三方合作模式或直播平台—主播双方合作模式。该模式下,主播隶属于经纪公司,由经纪公司与直播平台签订合同,主播以平台作为媒介进行直播活动,主播与平台之间并非劳动关系,而是合伙分成关系,接受经纪公司的统一管理,劳动报酬与经纪公司结算。没有经纪公司的,由主播与平台直接进行结算。如果网络主播存在侵权行为,应当由主播个人或者经纪公司承担侵权责任,直播平台承担过错责任。

该模式是当下较为常见的模式。如在赵静与张某、北京百度网讯科技有限公司赠与合同纠纷【(2020)浙0305 民初188 号】一案中,根据《全民小视频MCN 直播合作合同》的约定,直播平台与第三方经纪公司的分成比例为35%和65%,第三方经纪公司再从65%的分成中抽取3%作为收益,余下款项为主播本人的收入。又如在干蓓琼与武汉斗鱼网络科技有限公司、沈国凯等赠与合同【(2020)沪02 民终9826 号】一案中,斗鱼公司主张其与主播林玲为合同关系,且在《斗鱼平台直播协议》中载明,平台与直播服务提供方(直播方)之间不存在任何法律层面的劳动、劳务、雇佣等关系。该协议还载明,未经平台事先书面同意,直播方不得在第三方竞争平台上从事任何与解说相关的行为(包括但不限于:视频直播互动、同步推流、发布解说视频或其余类似行为)。平台有权制定平台运营制度及对直播方的管理规则,并将其作为本协议的一部分,有权对直播方进行管理和监督,有权根据运营情况对相应规则做出调整或变更,直播方对此表示理解和同意。平台对直播方进行的解说直播相关事宜拥有最终决定权。以直播方为平台用户提供解说直播服务为前提,用户可对直播方进行赠送虚拟礼物的消费,直播方可根据平台的结算要求及规则申请结算相应的服务费用。上述条款在《斗鱼公会主播入驻服务协议》中有同样或近似的表述。2015 年11 月17日的斗鱼公告显示,斗鱼直播平台禁止主播与观众私下进行金钱交易。

第二种是直播平台—主播双方签约模式。该模式下主播直接与直播平台成立劳动合同,受平台雇佣,双方约定报酬,同时平台对主播一般会设定一定的约束条件,进行一定程度的培训、管理。如果主播与直播平台属于劳动合同法律关系,那么网络主播进行直播的行为就属于职务行为。依照《民法典》第一千一百九十一条的规定,由此引发的侵权责任由直播平台承担。这也是直播平台与主播之间侵权责任划分最明晰的一种模式。

第三种“普通用户主播模式”随着全民直播热潮应运而生。直播平台会员可通过实名认证并同意直播平台提供的格式条款而成为主播,无需签约经纪公司或与平台达成合作协议,也可不以营利为目的进行直播。在平台不知情的情况下直播不雅视频或存在其他类型侵权行为的,将由其个人承担法律责任。直播平台知情却放任不管的,应承担过错责任。该模式下,直播平台仅提供网络技术服务,一般应根据“避风港原则”去判定直播平台是否应当承担侵权责任。平台为了保证管理的标准化,会对平台主播提出要求,此时可根据双方权利和义务的约定去判定责任的划分。

(二)用户与平台之间构成的法律关系

在干蓓琼与武汉斗鱼网络科技有限公司、沈国凯等赠与合同【(2020)沪02 民终9826 号】一案中,斗鱼平台《用户注册协议》的提示条款中载明:“当您按照注册页面提示填写信息、阅读并同意本协议且完成全部注册程序后,即表示您已充分阅读、理解并接受本协议的全部内容,并与斗鱼平台达成一致,成为斗鱼平台‘用户’。”4.1 条斗鱼平台服务条款载明:“斗鱼平台向您提供包括但不限于以下服务:……4.1.5 斗鱼直播服务……”4.1.8 条斗鱼平台提供的其他技术和/ 或服务条款载明:“……您使用斗鱼平台网站或斗鱼平台账户所获得的经验值、等级、关注、订阅、头衔、电子票务、虚拟直播房间、虚拟礼物、虚拟赠品及奖励、下载以及斗鱼平台运营过程中产生并储存于斗鱼网络数据库的任何数据信息等衍生物,您确认都对其不享有所有权。”以上协议条款明确指出,平台为用户提供直播服务,用户沈国凯与斗鱼平台之间的法律关系应为网络消费合同关系。沈国凯经过阅读并同意斗鱼公司的用户协议,注册成为斗鱼直播平台的用户,并通过斗鱼平台指定的账号进行充值,充值兑换虚拟礼物、虚拟赠品以及其他数据信息衍生物的行为,均属于消费行为。但沈国凯对这些数据衍生物并不享有所有权,仅作为一个充值消费的证明存储于斗鱼网络数据库中,而在此过程中的观看直播,获得头衔、等级、经验以及利用个人斗鱼账号中的数据信息衍生物与主播进行互动,均属于斗鱼公司直播平台提供的网络服务内容。

但是在北京字节跳动科技有限公司与江珍惠、钟胜淘赠与合同【(2020)皖02 民终2598 号】一案中,二审法院认为用户与平台之间既存在网络消费合同关系,又存在赠与合同关系,原因有四:第一,用户享受的华丽入场、VIP 显示等特权属于平台提供的网络服务,该部分成立网络消费合同;第二,充值是打赏的前置条件,但观看直播并不必然要求用户打赏,用户将充值所得虚拟道具打赏主播,不需要平台或主播支付对价;第三,用户充值后获得虚拟道具的行为不可逆,其赠送道具后,主播并不能获得与道具等价的收入,而是需要经过平台结算,该道具先回收归入平台,因此用户是将道具赠送给平台而非主播;第四,网络直播打赏与传统的演艺打赏之间存在差异,用户的虚拟礼物不是观看直播的对价。

芜湖市中级人民法院的上述观点存在下列争议。第一,虽然观看直播不以打赏为条件,但是直播平台的核心业务即为直播,用户注册、使用直播平台的目的是观看直播,充值打赏的目的是为了更好地享受观看直播的过程。因此,直播无疑是直播平台提供的最主要的服务,免费观看直播或试看直播仅为直播平台的一种营销策略,不能据此认为成立赠与合同。第二,虽然用户协议中表明用户对虚拟数据及其衍生物不享有所有权,但是用户在平台上对其账户内的虚拟道具有“处分”的权利,该“处分权”限于在平台内购买服务,以及赠送道具给主播,这并非意味着用户账号中的虚拟数据(钻石、礼物等)拥有财产的属性,而是平台通过发放虚拟数据赋予用户为喜爱的主播打赏计流,以及兑换其他服务的权利[3]。用户甚至还可以放弃账号中的道具,如不进行后续打赏行为,或者转移账号所有权以及注销账号。这种情况下,虽然用户并没有实施打赏的行为,但是在用户充值完成后,平台已经获得相应的利益,用户在充值完成后、平台发放完相应虚拟道具和用户被赋予用户协议规定的其他特权之时,用户与平台之间的网络消费合同就已经成立,用户是否行使平台赋予的权利和享受平台的服务(使用个性化定制图标、使用特权皮肤和音效、打赏等)不影响合同的成立。第三,通常,网络用户注册成为平台会员,充值购买服务,其内心真实意思表示应当为在该平台上进行精神娱乐消费,而非将财产无偿赠与平台,因此与平台不成立赠与合同[4]。

综上,用户与平台成立网络消费合同,不成立赠与合同,且合同自用户实施充值行为,平台让渡权利时起成立,与后续打赏行为并无必然的因果关系。用户充值并获得相关权利之后,对主播的打赏仅为行使权利的方式之一,相当于为主播的直播内容进行评分,与享受VIP 特效、专属铭牌,专属皮肤字体等特权在性质上并无差异。

(三)用户与主播之间的关系

根据法院裁判观点,沈国凯与林玲之间并未形成合同关系,因沈国凯自始至终未占有虚拟道具,林玲也不能直接获得虚拟道具的所有权,用户赠送的虚拟礼物仅作为主播的记流工具,用于主播与平台或经纪公司结算报酬,且本案未涉及双方在直播平台外的转账。因此在该案中,法院认定打赏用户沈国凯与直播平台之间构成网络消费合同,而与主播之间未形成任何合同关系。该案如此认定的前提是“用户对个人账户中的虚拟数据不享有所有权”[5]。在此前提下,按照该案受理法院的观点,用户通过打赏行为,表面似乎是向主播“赠送”礼物,实际上只是相当于为主播的表演是否精彩而评分,评分以赠送礼物的形式呈现,礼物越多,评分越高,用户越认可主播的表演[6]。用户沈国凯的充值行为购买的是互动、头衔、观看直播等服务,该网络消费合同自始至终只存在于沈国凯和斗鱼平台双方当事人,与主播无关,在主播直播内容合法的情况下,不应返还打赏款。

三、以夫妻共同财产打赏的合同性质认定建议

(一)一般的网络直播打赏

通常情况下的网络直播打赏应当在直播平台上进行,用户在虚拟直播间中赠送礼物,主播并不直接获得虚拟道具,而是通过与平台或经纪公司结算获得相应的报酬。用户对虚拟道具不享有所有权,虚拟道具也并非传统民法意义上的物,即使用户有“将财产赠与主播”的意思表示,也会因不存在合法标的物而履行不能。在一般的网络直播打赏中,用户与主播之间不存在直接的金钱交易,主播的表演一方面是为了履行与经纪公司的约定义务,或是与平台之间的合作协议,另一方面是为了提高竞争力,以获得更多用户的好评,从平台方结算获得更多的金额。一般的网络直播打赏看似是打赏行为,实则仅就打赏行为并不能构成某种民事法律关系,该行为应当结合充值行为一并分析。用户充值后,每一次观看直播进行打赏的数额一般在几块到几千块之间不等,具有少量多次的特点[7],并且打赏时间和打赏对象并不固定,具有一定的随机性,每一次打赏行为应当单独认定为一次“服务评价”,该评价的高低可根据虚拟礼物的价值而量化,便于主播和平台后期结算。用户在平台上消费,享受服务并获得精神满足,应当属于最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一)第十七条中所述的“日常生活需要”[8]。用户在整个过程中对平台不存在赠与财产的意思表示,对主播存在赠与财产的履行不能,因此主播与平台应当成立网络消费合同,与主播之间不构成法律关系,在不违背法律法规及公序良俗的情况下,打赏款不应返还。

(二)平台外的赠与行为

除了一般的直播打赏行为,用户往往会通过直播平台外的微信、支付宝、银行卡账户等为主播转账。对于直播平台外的转账,则可能超出家事代理权的范畴。如张盈盈与李晨晨、李亚军赠与合同纠纷【(2019)赣0281 民初1402 号】,曾红与柯玉含、王恒赠与合同纠纷【(2018)渝0112 民初29094 号】,吕双玲、黄智君等赠与合同纠纷【(2019)粤0113 民初2844 号】,苏艳艳与刘欣赠与合同纠纷【(2018)川0112 民初7165 号】四个判例,法院均认定为赠与,但根据具体情形不同,处理方式有别。首先,在张盈盈与李晨晨、李亚军赠与合同纠纷一案中,李亚军通过直播平台以外途径向李晨晨转账累计达1483354.36 元,这部分转账不属于“因家庭生活需要”,因此李亚军无权处分了夫妻共同财产,但因无法证明李亚军与李晨晨存在不正当男女关系,该赠与财产应当只返还张盈盈的份额。而在曾红与柯玉含、王恒赠与合同纠纷一案中,由于有证据证明打赏用户与主播之间存在不正当男女关系,转账系维护不正当男女关系的目的,法院判决该赠与财产因违背公序良俗而应当全部返还。但是并非所有直播平台外的转账都不属于打赏行为,如张媛丽与魏星返还原物纠纷【(2019)渝0112 民初29094 号】一案中,被告潘将军通过微信平台为主播魏星进行转账,转账记录时间点均与魏星直播时间段相呼应,并且潘将军承认自己有平台内和平台外同步打赏的习惯,另外没有确切证据证明双方存在不正当男女关系,因此二审法院判定潘将军通过微信转账属于“打赏的延伸”,该行为依然可认为是打赏行为,只是合同的相对人从平台变为主播本人,主播也无须与平台进行结算,而是直接获得用户的全部打赏款。尽管法院对该打赏款的定性为“赠与财产”,但考虑到用户主观上存在“精神消费”的意思表示,在尊重意思自治原则的前提下,这种形式的网络直播打赏应当被承认。

赠与的财产属于赠与人无权处分的财产时,该赠与合同处于效力待定的状态,此时须由处分权人进行追认。处分权人拒绝追认,赠与财产之所有权不发生移转。当夫妻一方未经另一方同意将夫妻共有财产无偿赠与他人时,在没有约定财产制的情况下,应当认定为处分了夫妻共同财产,且不适用善意取得制度,原因在于善意取得的要件之一是“须给付合理对价”[9]。在这种情况下,另一方可以对方无权处分了自己的财产为由,请求法院认定该赠与行为无效,要求受赠人返还赠与财产。当然,如果夫妻一方所赠与的财产是其个人财产,另一方无权干涉,更无权要求受赠人返还。但如果赠与合同的设立是基于追求不正当男女关系或其他违背公序良俗的情形,第三人应当返还全部受赠财产。

结语

通过对各地法院相关判例的分析,对于以夫妻共同财产打赏主播的行为,多数法院认定为网络消费行为,且不应当返还打赏款。平台外的转账行为构成无权处分的,应当返还无权处分的部分。如果存在违背法律法规及公序良俗的情形,打赏款应当全部返还。但是对于打赏行为与充值行为的具体定性,各法院观点存在较大差异,用户于充值并获得相关权益时与平台成立网络消费合同,后续的打赏行为仅为行使权利的表现。该过程中用户与主播之间不产生民事法律关系,充值行为与打赏行为定性时应当分开分析,但打赏行为依赖于先前的充值行为,因此在计算具体返还金额时,应当结合充值行为。

作为一种新业态,网络直播行业也在5G 互联时代迅猛发展,随之而来的问题也亟待明确和解决。相关数据表明,2018—2020 年,直播间的男性消费者人数暴涨,2020 年同比增长205.4%,远高于女性的同比增幅111.1%①数据来源:《淘宝直播男性消费报告》。。部分男性网络用户观看直播打赏、消费,不可避免地会处分夫妻共同财产,在尊重意思自治和公平交易的原则下,夫妻另一方的财产权利应当受到妥善的保护[10]。平台应当加强监管,营造良好的直播环境;主播应当提升自己的业务能力和道德修养,作为公众人物传播社会主义核心价值观;用户应当明确自己的权利义务,理性消费[11]。同时,网络服务行政主管部门应当对直播打赏行为进行规范,引导观众理性打赏,并对高额打赏进行限制[12]。