血清可溶性细胞间黏附分子1、半胱氨酸天冬氨酸蛋白水解酶3 水平对颅内破裂动脉瘤术后脑血管痉挛的预测价值

2021-06-27冯丽君肖龙海李长歌

尹 航 冯丽君 肖龙海 李长歌 秦 浩

山东省枣庄市立医院神经外科,山东枣庄 277100

蛛网膜下腔出血(SAH)是由多种因素导致脑浅表或脑底血管破裂,血液进入蛛网膜下腔而出现的疾病,大多伴有严重认知障碍等神经学症状,具有极高的致残率和死亡率[1]。数据显示[2],12%的SAH 患者在治疗前死亡,40%在治疗1 个月后死亡,可见,SAH 具有极大的危险性,并可继发多种症状,其中又以脑血管痉挛(CVS)最为严重,其是导致SAH 恶化的主要原因。CVS 是SAH 后出现的颅内迟发性动脉狭窄,可引起颅内动脉收缩,降低动脉供应区的脑血流量,进而产生相应的缺血性神经症状,甚至脑梗死,因此及早预测并治疗CVS 对挽救患者生命具有重要意义。数字减影血管造影(DSA)是诊断CVS 的有效方法,但其不能动态监测,而CVS 存在迟发性、一过性等特征,故往往滞后于病变变化。研究显示,炎症反应和细胞凋亡在CVS 发生发展中扮演重要角色[3-4]。可溶性细胞间黏附分子1(SICAM-1)可介导血管内皮和白细胞间黏附,加重炎症反应[5]。半胱氨酸天冬氨酸蛋白水解酶3(Caspase-3)位于细胞凋亡的有序级联反应下游,是凋亡主要执行者,激活后可促进细胞凋亡[6]。本研究检测颅内破裂动脉瘤术后血清SICAM-1、Caspase-3水平,探讨二者与CVS 的关系,并分析其预测价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016 年1 月—2019 年12 月山东省枣庄市立医院(以下简称“我院”)收治的203 例颅内动脉瘤破裂SAH 患者,其均接受开颅夹闭或介入栓塞治疗,术后4 d 行DSA,纳入标准:①初次自发性SAH;②患者及家属均知情;③符合《外科学》[7]中相关诊断标准,经DSA 确诊动脉瘤,CT 证实SAH;④具备手术指征;⑤临床资料完整。排除标准:①严重肝肾等脏器功能不全;②过敏体质、妊娠期、哺乳期、患有精神病;③术后因脑梗死、高血压导致的再出血;④存在造血功能障碍;⑤术前或术中再次出血。本研究经我院医学伦理委员会批准。根据术后不同程度CVS 将患者分为重度CVS 组19 例,其中男13 例,女6 例;年龄42~78 岁,平均(48.20±15.64)岁;体重指数(BMI)18~27 kg/m2,平均(23.05±2.76)kg/m2;Hunt-Hess 分级:Ⅰ~Ⅱ级12 例,Ⅲ~Ⅳ级7 例。中度CVS 组44 例,其中男30 例,女14 例;年龄40~78 岁,平均(47.35±15.09)岁;BMI 18~27 kg/m2,平均(22.67±2.42)kg/m2;Hunt-Hess 分级:Ⅰ~Ⅱ级25 例,Ⅲ~Ⅳ级19 例。轻度CVS 组23 例,其中男15 例,女8 例;年龄38~76 岁,平均(46.03±14.38)岁;BMI 18~28 kg/m2,平均(22.72±2.33)kg/m2;Hunt-Hess分级:Ⅰ~Ⅱ级13 例,Ⅲ~Ⅳ级10 例。无CVS 组117 例,其中男82 例,女35 例;年龄42~76 岁,平均(46.62±14.26)岁;BMI 18~28 kg/m2,平均(22.55±2.07)kg/m2;Hunt-Hess 分级:Ⅰ~Ⅱ级68 例,Ⅲ~Ⅳ级49 例。四组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 CVS 诊断标准

根据《脑血管痉挛防治神经外科专家共识》[8]诊断:①颅内压升高症状;②存在偏瘫、失语、感觉障碍等神经系统定位体征;③意识性障碍呈进行性或波动性加重;④大脑动脉血流速度前、中≥120 cm/s,后≥90 cm/s;⑤术后颅脑CT 存在脑梗死灶。

1.3 CVS 评定方法

术后4 d 行DSA 检查,测量A1、A2 段脑前动脉和M1、M2 段中动脉及血管最狭窄处直径,根据脑血管直径缩小程度进行评估,无为缩小<10%;轻度为缩小10%~35%;中度为缩小>35%~70%;重度为缩小>70%。

1.4 血清指标检测

抽取所有患者术前,术后3、7 d 5 mL 空腹静脉血,3000 r/min 离心10 min(离心半径为13 cm),取上清液,酶联免疫吸附试验(北京绿源伯德生物科技有限公司)检测血清Caspase-3、SICAM-1 水平,所有操作严格按照说明书进行。

1.5 统计学方法

采用SPSS 26.0 统计学软件对所得数据进行分析,计量资料采用均数±标准差()表示,组间比较采用t 检验,重复数据采用重复测量方差分析,两两比较LSD-t 检验,计数资料采用例数或百分率表示,组间比较采用χ2检验。采用Pearson 相关系数分析颅内破裂动脉瘤术后血清SICAM-1 与Caspase-3 水平的相关性;绘制受试者工作特征曲线(ROC)曲线,判断术后3 d 血清SICAM-1、Caspase-3 对颅内破裂动脉瘤术后CVS 的预测价值,曲线下面积(AUC)采用Hanley&McNeil 法检验。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 四组手术前后血清SICAM-1、Caspase-3 水平比较

整体分析发现:组间比较、时间点比较及交互作用差异均有统计学意义(P <0.05),提示时间因素的作用随着不同分组而变化。进一步两两比较,组内比较:四组术后3、7 d 血清SICAM-1、Caspase-3 水平均高于术前,且术后7 d 低于术后3 d(P <0.05);组间比较:术后3、7 d,重度CVS 组血清SICAM-1、Caspase-3 水平高于中度CVS 组及轻度CVS 组,中度CVS 组高于轻度CVS 组,轻、中、重度CVS 组均高于无CVS 组(P <0.05)。见表1。

表1 四组手术前后血清SICAM-1、Caspase-3 水平比较()

表1 四组手术前后血清SICAM-1、Caspase-3 水平比较()

注:与本组术前比较,aP <0.05;与本组术后3 d 比较,bP <0.05;与中度CVS 组同时间点比较,cP <0.05;与轻度CVS 组同时间点比较,dP <0.05;与无CVS 组同时间点比较,eP <0.05。SICAM-1:可溶性细胞间黏附分子1;Caspase-3:半胱氨酸天冬氨酸蛋白水解酶3;CVS:脑血管痉挛

2.2 颅内破裂动脉瘤术后血清SICAM-1 与Caspase-3水平的相关性

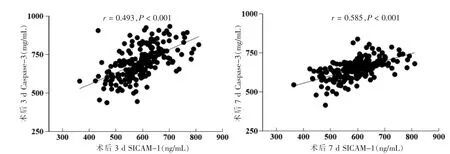

Pearson 相关性分析显示,颅内破裂动脉瘤术后3、7 d血清SICAM-1 与Caspase-3 水平呈正相关(r=0.493、0.585,P <0.05)。见图1。

图1 颅内破裂动脉瘤术后血清SICAM-1 与Caspase-3 水平的相关性

2.3 术后3 d 血清SICAM-1、Caspase-3 对颅内破裂动脉瘤术后CVS 的预测价值

ROC 曲线显示,术后3 d 血清SICAM-1+Caspase-3诊断颅内破裂动脉瘤术后CVS 的AUC 明显大于SICAM-1、Caspase-3(Z=3.845、2.556,P=0.000、0.011),敏感度和特异性均高于SICAM-1 和Caspase-3 单独检测。见表2、图2。

图2 术后3 d 血清SICAM-1、Caspase-3 诊断颅内破裂动脉瘤术后CVS 的ROC 曲线

表2 术后3 d 血清SICAM-1、Caspase-3 对颅内破裂动脉瘤术后CVS 的预测价值

3 讨论

颅内动脉瘤破裂是导致SAH 出现的重要原因,统计显示[9-10],85%的SAH 由颅内动脉瘤破裂引起,为常见脑血管疾病,仅次于脑出血、脑梗死。CVS 为SAH 最严重的并发症,由多种因素的共同作用导致颅内动脉呈异常收缩状态,致使相应脑区域无血液供应,出现相应神经症状,随着时间延长可继发其他脑损害,往往很难逆转,导致死亡[11-12]。因此寻找有效的生物学指标具有重要意义。

1981 年Pellettieri 等[13]首次发现SAH 患者血清免疫复合物水平明显提升,因此认为CVS 的发生与免疫炎症反应密切相关,并通过超微检查发现SAH 后痉挛的动脉血管壁结构出现了明显变化,可发现动脉中膜变性坏死、细胞损伤、炎症反应等。细胞间黏附分子1(ICAM-1)是一种细胞表面跨膜蛋白抗原,为ICAM的免疫球蛋白超家族成员,主要表达于内皮细胞、上皮细胞、白细胞[14-15]。研究显示[16],ICAM-1 在生理情况下为微量表达或不表达,当机体出现炎症、缺血、损伤时则能激活,可表达于多种细胞,其中以血管内皮细胞最高,与其配体淋巴细胞功能相关抗原1 结合后,可介导白细胞黏附于血管内皮细胞,并透过内皮屏障进入人体组织,参与免疫应答反应、炎症反应、脑缺血再灌注损伤、动脉粥样硬化等。动物模型研究显示[17],SAH 后1~48 h 基底动脉官腔面积明显缩小,并存在明显病理形态改变,血管外膜能见炎症细胞浸润。刘秀娟等[18]研究显示,抑制ICAM-1 表达后可明显缓解SAH 后CVS 的痉挛程度。SICAM-1 由血管内皮细胞表面ICAM-1 脱落形成,为ICAM-1 可溶形式,因此具备其相应功能,当内皮细胞和血小板活化时,则会释放SICAM-1 进入血液,因此在周围血液可检测到SICAM-1,其含量增加则表示白细胞和内皮细胞激活或损害[19-20]。本研究结果显示,术后3、7 d 不同程度CVS 组血清SICAM-1 水平均明显高于术前,提示血清SICAM-1 水平可能与CVS 进展有关。

细胞凋亡为普遍的生物现象,贯穿于整个生命活动过程,是指细胞在多种因素诱导下,启动死亡程序,主要通过线粒体通路与死亡受体通路两条途径完成,前者可通过胞质内线粒体途径释放细胞凋亡因子激活Caspase,后者可通过细胞膜死亡受体激活Caspase,活化的Caspase 可降解细胞内重要蛋白,导致细胞凋亡[21-22]。细胞凋亡大多通过Caspase 介导信号完成,其是一组半胱氨酸蛋白酶,参与了多种细胞因子成熟、生长、分化过程,主要以无活性酶原形式存在于胞浆中,受凋亡刺激后激活,参与早期凋亡启动和信号传递,其中Caspase-3 为最关键的凋亡蛋白酶,在凋亡程度中起到枢纽作用[23-24]。Yilmaz 等[25]研究发现,因CVS而死亡的患者基底动脉内膜存在凋亡细胞,进一步分析发现其内皮细胞还存在胞膜表面小泡形成,为凋亡小体,进而证实血管内皮细胞存在凋亡。陈博文等[26]动物模型研究也报道,SAH 后CVS 脑血管内平滑肌细胞和内皮细胞存在凋亡。内皮细胞具备维持管壁通透性,避免凝血,防止血栓形成等重作用,故当血管内皮细胞受损则会影响其功能。Sun 等[27]为证实CVS 与内皮细胞功能的关系,将作用于内皮细胞的药物灌注到动物模型颈内动脉,结果发现灌注后脑血管阻力显著缓解,血流量显著提升,证实血管内皮细胞功能障碍是发生和维持CVS 的关键。结果显示,术后3、7 d不同程度CVS 组血清SICAM-1、Caspase-3 水平均明显高于术前,术后7 d 血清SICAM-1、Caspase-3 水平明显低于术后3 d,分析是由手术影响导致,且其动态变化可在一定程度上指导调整治疗方案。结果显示,颅内破裂动脉瘤术后3、7 d 血清SICAM-1 与Caspase-3 水平呈正相关,提示二者均参与了CVS 的发生及发展,分析是随着血管内皮损害的加重,不仅会激活ICAM-1,产生大量SICAM-1,还会引起大量细胞凋亡,而Caspase-3 作为凋亡程度的枢纽,其表达也显著提升。ROC 曲线显示,术后3 d 血清SICAM-1+Caspase-3 诊断颅内破裂动脉瘤术后CVS 的AUC、敏感度、特异性均高于SICAM-1 和Caspase-3 单独检测,说明联合检测血清SICAM-1、Caspase-3 水平,有利于早期预测CVS 的发生和发展,可指导临床治疗。

综上所述,颅内破裂动脉瘤术后CVS 患者血清SICAM-1、Caspase-3 水平明显提升,联合检测可有效预测CVS 发生。