明代北京寺庙“敕赐碑”书家研究

2021-06-25张金梁

张金梁

封建社会迷信于神灵,寺庙庵观建筑遍地皆是,而明代社会建立庙宇之风尤为严重,特别是在京城表现得最为突出。明代是皇权专制最为强烈的时期,出现了唯皇帝独尊的状况,因此建立寺庙者为了提高品位,寺庙建成后便上书朝廷,请求皇帝赐予寺庙名号。这样不但强调了寺庙的合法性,还表现出对皇帝的尊敬。皇帝为了显示皇恩浩荡,大都愿意为之赐名,既可以满足建立者的要求,又可以显示出天子的权力和威严,同时也可间接地表达对神灵的尊重,可谓一举多得。寺庙获得皇帝勅赐名号后,还要勒碑纪念以存永久,于是“敕赐碑”便出现了。由于寺庙由皇帝敕赐名号,碑记的撰文者大都出自朝廷中高官文臣,碑的书丹及篆额者,也应由朝廷中有影响及资格高的书家为之。因此北京寺庙的“敕赐碑”,便成为明代朝廷书家活动的重要缩影,是研究明代朝廷书家非常重要的一手资料。为方便起见,笔者将明代的“敕赐碑”分为三个时期,结合朝廷书家、书事加以讨论,以补书法史之不足。

一、宣德—天顺年间

从目前流传下来的资料看,明代最早的敕赐碑是《敕赐法华寺碑》和《敕赐崇化寺碑》。《敕赐法华寺碑》载:“司设监太监吴公亮,生遇明时,叨居禁近,恩眷悠久,报称无能,愿托能仁,用酬大德。尝闻之故老,都城北百里许,合有‘大延圣寺’,银山铁壁,岿然天成,真佛境也。历世既久,殿宇颓坠,丹青剥落,有待于好事者。比幸公暇往谒之,瞻礼之余,深慨于中,归而谋及。……经始于宣德四年夏四月,告成于正统二年春二月,乃请于朝,赐额‘法华’,施财协力者,悉俱名于后云。”[1]83由此可知,此寺原名为“大延圣寺”,因年久失修塌损严重,太监吴亮发现后,筹款重新修建,开工于宣德四年夏,完工于正统二年二月。同时完工的还有一处,也是太监吴亮倡议修建的。《敕赐崇化寺碑》载:“旧有清水禅寺,世传黄龙禅师讲道之所,肇建元至正中,历世既久,殿宇颓废,遗址榛芜,人用嗟咨,鲜克举之。司设监太监吴公亮,素崇佛教,用图规复,谋于同志,翕然景从。乃发素积,乃鸠群工。经始于宣德九年夏四月,告成于正统二年春二月,乃请于朝,赐额‘崇化’。”[1]85这两处寺院,皆为吴亮议筹资修建,又同时请于朝而赐寺额,由此可以看出太监财力之强,影响之大。

二处寺院建好后立碑以记,撰文者是礼部尚书兼翰林学士、“三杨”之一的杨溥,书丹者是吏部主事夏,篆额者是吏部郎中程南云。夏,字仲昭,崑山人。碑文的撰写者在永乐十二年乡试中举,三年得中三甲进士,选为庶吉士。庶吉士初设于洪武年间,为皇帝近侍官。“永乐二年既授一甲三人曾棨、周述、周孟简等官,复命于第二甲择文学优等杨相等五十人,及善书者汤流等十人,俱为翰林院庶吉士。庶吉士遂专属翰林矣。”[2]1700此时所选庶吉士与洪武时不同在于,前者为朝廷命官,后者则是以进士身份进入翰林院再进行学习,有为国家培养储备人才之意。《明史》曰:“其与选者,谓之馆选。以翰、詹官高资深者一人课之,谓之教习。三年学成,优者留翰林为编修、检讨,次者出为给事、御史,谓之散馆,与常调官待选者,体格殊异。”[2]1701庶吉士一般学习三年,散馆后都受到重用,所授之官为翰林院给事中、御史等,皆是朝廷非常重要的职位,为后来的发展打下了非常坚实的基础。

明代特别重视科举身份,自天顺二年,“非进士不入翰林,非翰林不入内阁,南北礼部尚书、侍郎及吏部右侍郎,非翰林不任。而庶吉士始进之时,已群目为储相。通计明一代宰辅一百七十余人,由翰林者十九,盖科举视前代为盛,翰林之盛则前代所绝无也”[2]1702。由此可知,夏是非常幸运的,进士后便选为庶吉士。其殿试名次为三甲一百零二名,成绩不太突出,能被选为庶吉士,大概是因善书的原因。夏在翰林院学习三年,散馆后,“而书法特妙,由庶吉士改中书舍人。文庙尝试其书第一,特命书诸宫殿牓,遂赐第宅,免朝参,眷顾极隆。初字作昶,因召见,上曰:‘日岂可从傍?宜加永上。’遂为更定故今字,皆从之。”[3]夏是进士、庶吉士出身,因书法高妙被授予中书舍人后,大得永乐帝的赏识,一些非常重要的宫殿匾额皆命其书,得到了“赐第宅免朝参”的待遇。更有一事让人们津津乐道:夏有兄夏昺,字孟旸。亦能书,初未知名。洪武季年为永宁丞,谪戍云南。《甫田集》载:“永乐乙未,仲昭以进士简入中书科习字。一日上临试,亲阅仲昭书,称善。仲昭顿首谢,因言:‘臣兄昺亦能书。’召试称旨,与仲昭同拜中书舍人,时称‘大小中书’。”[4]以弟荐兄善书而授官,成为同朝的“大小中书”,说明了永乐帝确实对于善书之人不拘一格进行任用,同时也成就了书坛上的一段佳话。

正统年间敕赐碑出现较多,杨溥年老去职后,撰文者以礼部尚书胡濙撰写为多。而书丹及篆额者,则由朝廷书家程南云大显身手。上述《敕赐法华寺碑》《敕赐崇化寺碑》二碑的书丹者为夏,而篆额者便是程南云。程南云,字清轩,南城人。“永乐初,以能书征中书舍人,精篆隶,为时所尚。”“篆法得陈思孝之传,隶、真、草俱有古则,又善大字。”[6]程南云以能书为官,朝廷不少大制或篆额,皆出自他的手笔。如《宣徳二年进士题名碑》,大学士杨士奇撰文,中书舍人程南云书。之后的正统四年及七年《进士题名碑》亦皆为程南云书及篆额,[7]由此可知程南云书法在朝廷中占有非常重要的位置。其间程南云所书篆的“敕赐寺庙碑”还有:

《敕赐崇化禅寺藏殿记碑》,正统八年十月十三日,翰林院编修倪谦撰,太常寺少卿程南云书,翰林院修撰张益篆;

《敕赐太清观记》,正统十二年九月九日,礼部尚书胡濙撰,太常寺少卿黄养正书,太常寺少卿程南云篆额;

《敕赐静安寺记》,正统十二年十月十六日,礼部尚书胡濙撰,太常寺少卿程南云书并篆额;

《敕赐崇福禅寺碑》,景泰元年五月五日,国子监祭酒萧镃撰文,太常卿程南云书并篆额;

从上面也能比较清楚地看到,在为朝廷众多的笔劳过程中,程南云的官职也不断升迁,从中书舍人(从七品)一直擢升到太常寺卿(正三品)。

与程南云同时的朝廷书家,比较重要的还有黄养正,不少“敕赐寺庙碑”为其书丹或篆额,如:

《敕赐广宁寺碑》,正统五年三月立,杨荣撰,夏衡书,黄养正篆额;

《敕赐太清观记》,正统十二年九月九日立,礼部尚书胡濙撰,太常寺少卿黄养正书,太常寺少卿程南云篆额;

《敕赐宝光寺刺血写经题名之记》,正统十四年正月立,礼部尚书胡濙撰,太常寺少卿黄养正书并篆;

《敕赐弘庆禅寺之记》,正统十四年四月八日立,胡濙撰,黄养正书,朱勇篆额。

黄养正也是永乐年间以能正书荐入仕途者,在朝廷的书名与程南云不相上下。黄养正,即黄蒙,瑞安人,以字行。其父潮光,官国子学正。《奉常黄公传》曰:“养正自幼岐嶷聪慧,善楷书,七岁随父赴京。永乐中引见,授中书舍人,朝廷碑刻宫殿坊扁多其所书。性尤端谨,博学工诗文,宣宗皇帝甚爱之,南还时,执手赋诗以别。正统七年任太常少卿,己已之变,先事陈谏,弗从。乃扈驾于土木,也先冲逼行营,臣属无不惊怖,养正独毅然卫护,无所畏避。至驾北狩,慷慨死之,衣冠归葬。天顺初追赠太常卿,仍录其子世袭锦衣卫百户,以旌其忠。”[8]黄养正之人品书法学问,在当时皆有时名,书法得到了永乐帝的认可而为中书舍人,而人品学问又颇得宣德帝赏识,曾得宣德帝赠诗。正统帝朱祁镇宠溺太监王振,使朝廷混乱不堪,值蒙古瓦剌部在边境作乱,王振怂恿皇帝亲征,造成“土木之变”,使英宗被俘,当时黄养正随从扈驾,牺牲于乱军之中,成为少有的朝廷书家烈士。

英宗在“土木之变”被俘后,其弟朱祁钰为帝,年号景泰。时间仅八年,此前朝廷的撰文者及书家,仍然活跃在其中。如景泰三年八月十五日立的《敕赐妙缘观记》之碑,胡濙撰,赵荣书,程南云篆额。胡濙之撰文及程南云之书法,皆有名于前朝,比较而言,赵荣在书法上不太著名,但他的业绩及经历却在以书法进入仕途的官员中,具有非常强的传奇性。赵荣,字孟仁,其先西域人。元时入中原,家闽县。其舅父萨琦在翰林为官,从之入都,永乐时以能书授中书舍人。“土木之变”后,蒙古瓦剌部也先拿住朱祁镇后如获至宝,想以此为筹码使明廷就范。当也先拥英宗兵临北京城下谈条件时,官员们大都束手无策,不敢前去交涉。此时,官为中书舍人的赵荣挺身而出慨然请行,提出要去面见也先及英宗,整个朝廷官员无不为之感动。《明史》记曰:“荣慨然请行,大学士高榖拊其背曰:‘子,忠义人也。’解所佩犀带赠之,即擢大理寺右少卿,充鸿胪卿。偕右通政王复出城朝见,进羊酒诸物。也先以非大臣,遣之还,而邀于谦、石亨、王直、胡濙出。景帝不遣。改荣太常少卿,仍供事内阁。景泰元年七月擢工部右侍郎,偕杨善等往。敕书无奉迎语,善口辩,荣左右之。竟奉上皇归,进左侍郎。”[9]4568-4569也先在北京城没有达到目的,押着英宗又回到瓦剌部大本营,接着赵荣又协助右都御史杨善到瓦剌部交涉,最终完成使命,竟然陪伴着英宗回归朝廷。虽然赵荣因功擢升为工部左侍郎,但仍然以笔墨供事内阁。赵荣有胆有识,名气不断提高,逐渐受到皇帝的重视,不久奉敕会山东、河南三司相度河道,曾亲自摄衣探水深浅,但不少官员以其不是科举出身怠慢之,挞辱误事官员。英宗复辟后,赵荣以两次使瓦剌部深入虎穴之功,擢升工部尚书。天顺五年七月,总督京营太监曹吉祥及昭武伯曹钦反,“荣策马大呼于市曰:‘曹贼作逆,壮士同我讨罪。’果有至者,即率之往。贼平,英宗与李贤言,叹荣忠,命兼大理寺卿,食其俸。七年以疾罢。成化十一年卒。赐恤如制。”[9]4569尚书为正二品,大理寺卿为正三品,以享受两份高级官员的俸禄来表彰赵荣之功彰。据《甘肃通志》记载,朝廷还“录其子珙锦衣指挥”[10],由此可以看出其在英宗心目中的地位。

二、成化—正德年间

成化年间,朝廷渐趋稳定,敕赐碑增多。书丹的朝廷书家也大显身手。如赵昂、姜立纲、马绍荣、李应祯及程南云之子程洛等,皆留有诸多碑刻。赵昂,字伯颙,号竹溪。其进士出身,因善书而授之中书舍人。“修《历代君鉴》,(景泰)壬申兼司经局正字,书成赐金织文绮。甲戌以岁旱代祀淮渎,乙亥修《寰宇通志》,丙子成,复赐金币,权翰林院编修。天顺丁丑英庙复辟,超擢通政使司右参议。”[11]赵氏在朝廷中参与了诸多编纂事,得赏赐颇多。其书丹的敕赐碑有景泰四年《敕赐静觉禅寺香火碑》、成化五年《敕赐正果禅寺碑》、成化十年《敕赐法华寺碑》、成化十六年《敕赐玉虚观碑》、成化十九年《敕赐宝觉禅寺碑》等,还有不少非敕赐碑,亦出自其手。而成化间真正有大名的朝廷书家是姜立纲,《续书史会要》曰:“姜立纲,字廷宪,瑞安人。七岁以能书命为翰林院秀才,天顺中授中书舍人,历官太常少卿。善楷书,清劲方正,中书科写制诰悉宗之。”[12]94所谓翰林秀才,就是少年时以书法荐于朝廷,安排在翰林院深造学习者。姜立纲以此为基础进入仕途,成为当时非常重要的朝廷书家,评者谓“立纲书体自成一家,宫殿碑额多出其笔。日本国门高十三丈,遣使求扁,立纲为书之。其国人每自夸曰:‘此中国惠我至寳也。’尝临湖舍作‘皆春’二字,适有操舟过其前,冲涛骇浪,遂成风波行舟之势。法书行于天下,称曰‘姜字’。”[13]从明代朝廷书法发展的角度看,永乐年间的沈度是朝廷“中书体”的鼻祖,而姜立纲则是将其发扬光大者,在社会上的影响很大。

弘治年间,孝宗朱祐樘尊敬儒士,广用贤能大臣,宽容大度,勤政爱民,是明代最为贤明的君王。在此期间,内宫无太监作乱,朝臣无擅权成党,朝野上下政治清明、社会安定,逐渐出现繁荣太平景象。从敕赐寺庙碑刻的情况看,此段时间内的敕赐碑刻较少,说明孝宗把主要注意力用在了政治方面,并没有在宗教方面下很大功夫。此时的朝廷书家为敕赐碑书丹的有李纶、张骏、周文通等。李纶非儒士出身,而是传奉官。所谓“传奉官”是内官为了用各种各样的方法取悦皇帝所推荐的人,他们不经过吏部铨选,而是由皇帝直接传旨授予官职,此在宪宗统治期间最为严重。成化十九年冬,王瑞以传奉冗员淆乱仕路,率同官奏曰:“祖宗设官有定员,初无幸进之路,近始有纳粟冠带之制,然止荣其身不任以职。今幸门大开,鬻贩如市。恩典内降,遍及吏胥。武阶荫袭,下逮白丁。或选期未至,超越官资,或外任杂流,骤迁京职。以至厮养贱夫、市井童稚,皆得攀援,妄窃名器,踰滥至此,有识寒心。伏睹英庙复辟,景泰幸用者卒皆罢斥,陛下临御,天顺冒功者一切革除,乞断自宸衷,悉皆斥汰,以存国体。”[14]大臣们认为传奉官们不坐数十年寒窗,不经科场考试,不能吏部铨选试用,没有真才实学、经史知识,仅靠一些粗俗手艺表现,通过在太监面前献殷勤以获得名器,破坏了正规的吏制,是小人行为,因此深恶痛绝,大加口诛笔伐。李纶原为内宫御用监雇用的能文善书的工匠,与太监们处得颇好,亦得到了皇帝的喜爱而得传奉授官,朝廷大臣们为此诸多奏章提出反对。《明史》载:“御用监匠人李纶等以内降得官。(吏部尚书耿)裕言:‘先有诏,文官不由臣部推举传乞除授者,参送法司按治。今除用纶等,不信前诏,不可。’给事中吕献等皆论奏,裕亦再疏争,终不听。”[15]成化传奉官数以千计,虽然吏部尚书、御史、言官们反复论奏,但皇帝置若罔闻。弘治帝孝宗皇帝嗣位后,曾以很大的力度来淘汰传奉官,但也不得彻底。弘治十二年,大书家张弼之子张弘至奏书:“初汰传奉官殆尽,近匠官张广宁等一传至百二十余人,少卿李纶、指挥张玘等再传至百八十余人。异初政者一。初追戮继晓,逐番僧、佛子,近斋醮不息。异初政者二。”[16]由此看来,孝宗虽然有贤君名,但也难免步前朝信任内臣、大量使用听话的传奉官之后尘。其实大臣们呈上众多奏章要求淘汰传奉官,其好意,孝宗的心中是非常清楚的,但因与其切身利益有诸多关系而难以割舍。所以在他生命的最后时间里,写好了淘汰传奉官的遗诏。《明史》载:“孝宗崩,(吏部尚书马)文升承遗诏请汰传奉官七百六十三人,命留太仆卿李纶等十七人,余尽汰之。”[17]有意思的是,在遗诏中,仍然留下官已至太仆卿的李纶,可知李纶定有过人之处。孝宗登基之初排斥宗教,后来的态度起了变化,逐渐接近以至斋醮不息,敕赐碑也不断出现。现在有弘治年间敕赐碑14通,其中7通无书丹人姓名,在所剩7通碑中,有4通是李纶撰文书丹和篆额,这不能不说是一个非常特殊的现象。

在现存弘治年间的敕赐碑中,开始于弘治六年的《敕建西竺寺重修记》和《敕赐普照寺重修碑记》皆为李纶撰文、书丹、篆额,其署官“直文华殿前,中宪大夫、太仆寺少卿,安成李纶”。弘治十年十月《敕赐慧照寺修建记》,其官衔为中宪大夫、太仆寺少卿、文华殿前中书舍人、安成李纶书并篆额,到弘治十七年《敕赐西域寺重修碑铭》,其官衔为“大中大夫、太仆寺卿、奉敕提督书筵事、金陵李纶”。这样我们便基本上能够勾勒出李纶的仕途经历。其原是在内宫御用监雇用的匠人,因能文工书,善解人意,得到了太监们的好感而推荐于皇帝,此后又被皇帝认可,授予官职,后经中书舍人,逐渐升为太仆寺少卿,最后官至从三品的太仆寺卿,还承担着文华殿提督书筵的责任,要经常以笔墨在皇帝身边服务,可能他的做事能力和处世方法获得了孝宗的好感,成为孝宗身边颇得信任的近侍,这样我们就会明白为什么朝廷几次淘汰传奉官,而他得以一再留之,其中可见孝宗有多么重视李纶了。

从李纶的书法看,其楷书学唐代颜真卿、柳公权之法,亦深受沈度的“中书体”影响,点画劲健,体势优美,章法和谐,功力颇为深厚,不逊一般中书舍人之书。然篆额之书,字体不太娴熟,笔画欠骨力而略嫌生硬,体势不很工整规范,可知其对篆书没有深入的临习研究,只是应付篆额而已。至于为什么李纶参与的“敕赐碑”皆为其自己撰文、书丹、篆额,此可能与其非吏部铨选官员的身份有关,若“敕赐碑”让内阁大学士或六部及翰林院的官员撰文,他们会分派内阁书办的书写官员书丹、篆额,不会让名声不佳的传奉官李纶参与其中。另外,寺庙请得“敕赐”额号,不是真正的朝廷事务,大都由内臣近侍为之请求,甚至很多寺庙重修立碑是太监们的行为,如《敕赐西竺寺重修记》与《敕赐普照寺重修碑记》,皆为太监罗秀、陈庭等立石,因此李纶有机会直接参与其中。为了避免与朝廷大员们合作带来麻烦,他便一人将撰文、书丹、篆额全部承担之。

张骏是一个非常特殊的书家,关于他的生平记载,崇祯时期《松江府志》的记载颇为详细可信:

张骏,字天骏,华亭人。十岁能诗,长工书法,与东海齐名,时称“二张”。景泰癸酉乡荐,成化初选中书舍人,直文华殿。应制多称旨,赏赉极优。孝庙命写《风入松词》,拜羊酒之赐。升太常少卿,再晋光禄卿。比修《诗海珠玑》成,诏官进一级,考最,荫一孙。后以足疾上章乞休,命乘传归。逾年,即家以原官起,特免朝参,仍令于文华供事。会进呈《通鉴纂要》,命骏等再誊,晋礼部尚书,时公年已八十,复乞致仕。命乘传,岁给舆廩。卒赐祭。[18]

举人身份的张骏以善书得授中书舍人,在文华殿当值,做事认真谨慎,皇帝非常满意,官职不断提升。成化二十三年张骏为《韦胜及妻常氏衣冠合葬志》[19]篆盖,署衔为“文华殿直、吏部验封清吏司员外郎(从五品)”,由从七品的中书舍人升到了从五品员外郎。弘治十三年张骏为《敕赐圆通禅寺重修碑》[20]书丹,署衔为“尚书吏部验封郎、晋阶朝请大夫、赞治少尹、直文华殿、特升太常寺少卿”,官职为正四品了。弘治十七年立石的《敕赐法华寺碑》,为“尚书吏部郎、进阶大中大夫、光禄寺卿、直文华殿、前京闱进士、中书舍人、奉敕提督纂修事、云间张骏撰文、书丹并篆额”,此时张骏已官至从三品的光禄寺卿,可谓高官厚禄了。弘治十八年孝宗去世,正德帝登基,张骏以80高龄致仕。回家年余,有旨以原官回朝供职,一直不忤帝意小心谨慎做事的张骏,不顾年老身弱到京赴任,其不知由此便卷进了难以说明的是非之中。

孝宗去世,其真正的嫡长子,15岁的朱厚照嗣位为武宗。因武宗年少,故孝宗临终前,召大学士刘健、李东阳、谢迁受顾命,委托他们协助朱厚照治理朝廷。但武宗宠信身边的内官,太监刘瑾公开与内阁大学士们分庭抗礼,为了打击顾命大臣李东阳等,对其弘治末年受命编纂的《通鉴纂要》大做文章。《明史》载:“先是,东阳奉命编《通鉴纂要》。既成,瑾令人摘笔画小疵,除誊录官数人名,欲因以及东阳,东阳大窘。”[21]在此事中被惩罚及罢官者数十人。之后,刘瑾又矫旨,“命文华殿书办官张骏等改誊,超拜官秩,骏由光禄卿擢礼部尚书,他授京卿者数人,装潢匠役悉授官”[22]张骏因重新誊录《通鉴纂要》得以超级提升,由此人们认为其帮助太监打击大臣,成为后世人们非议的对象,其中祝允明之批评尤为激烈:“又有张天骏者,亦将婢学夫人,咄哉!樵爨厮养,丑恶臭秽,忍涴齿牙,恐异时或得其名失其迹,妄冒误人。”[23]75祝氏在此不但对张骏的书法进行了批评,也对其人大加攻击,原因不言而喻。平心而论,在书法上张骏与张弼并称“二张”,在草书上更加慢乱,成就不及张弼。而其楷书在以颜真卿为主调风格上,又深受沈度“中书体”影响,结构庄重整饬,点画精工优美,可谓朝廷书家中的上品。

弘治年间,周文通也是一个非常重要的朝廷书家,世传其书丹的敕赐碑有《敕赐广化碑记》《敕赐弘恩寺碑》等,除此之外,还有不少重要碑刻传世,从中可以大略获得其仕途经历。如在《敕赐广化寺碑记》中,其署官衔为“征仕郎、中书舍人(从七品)、直文渊阁兼经筵官、莱阳周文通书”,此当为其在成化末至弘治初年刚授中书舍人的书作;弘治六年癸丑科《进士题名碑》为大学士刘健撰文,书丹者为周文通,周文通的署衔为“大理寺左寺副”(从六品);弘治十二年己未科《进士题名碑》为大学士刘健撰文,周文通书丹,署衔为“太常寺少卿”(正四品);弘治十五年修《明会典》完成,周文通为主要誊录之一,署衔仍为“太常寺少卿”;弘治十六年立石的《敕赐弘恩寺碑》,李东阳撰,周文通书丹,署衔为“顺天府丞(正四品)兼太子司经正字”,此可能是因修书功而兼官;在弘治末至正德初修《通鉴纂要》时,周文通是主要誊录者之一,也因刘瑾弄权而被罚俸者,署衔为“光禄寺卿”(从三品);《兴善禅寺碑铭记》为正德二年立,太常寺卿兼翰林院学士张天瑞撰,中宪大夫、太常卿、直文渊阁周文通书,由此可知,此时周氏已升官为太常寺卿(正三品)了。到正德七年还能看到其为《火神庙碑》等书丹,说明其书艺在朝廷还是有较高地位的。祝允明论朝廷书家曰:“谈者谓任道逊、姜立纲及迩日周文通宜攀詹、沈,盖亦依稀。”[23]75祝允明认为,在朝廷书家中任道逊、姜立纲及后来的周文通可为代表,他们都继承了“中书体”的开创者詹希原、沈度书法的风格,可谓一语中的,真实不虚。从周文通所书的碑版看,其对唐代书家柳公权等人的法度有深入的学习,当然受沈度、姜立纲等人影响更为明显,但其深厚的临池功力是不可忽视的。

稍晚于周文通的刘棨称得上是朝廷重要书家,弘治九年及正德六年、九年、十二年、十六年、嘉靖二年的《进士题名碑》皆是其书并篆额,是明代书写《进士题名碑》最多者,官品也升至正三品太常寺卿。从书法来看,其书以整饬工稳见长,在唐颜真卿楷书的基础上体现朝廷时风,是继沈度、姜立纲之后优秀的“中书体”的继承者。

三、嘉靖年间以后

嘉靖之后,国家内忧外患不断,社会上敕赐碑的树立热度大为下降,朝廷书家的地位及活动平台也受到一定限制。王世贞曾言:“制敕二房官,其职虽司典籍,具内外制草及誊写,然不过为大学士供笔砚役人而已,间取科甲一二充之;然外制之重者,别举翰林讲读以下司其事,固不得与也。故兼官至九列,其在科目者,则出而为卿佐,以艺选者,不过加服俸而已。惟武、世二庙稍有踰等,至穆庙而始复为限量。其至尚书者三人:礼部张骏,工部周恵畴、张文宪。至左侍郎者一人:礼部张电。右侍郎者二人:工部谈相、王槐。”[24]其中除正德年间发迹的张骏、周惠畴外,其他几位皆是在嘉靖年间有重要表现的朝廷书家。

张文宪,《浙江通志》卷一百七十九有小传:“张文宪,《石门县志》:字廷鉴,七岁工八法,以神童荐于朝,孝宗召试‘乾坤’二大字,称旨。令读书翰林,给饩廪,一时名公呼为小友。嘉靖癸未成进士,终工部尚书。端凝详慎,正直不阿,服官四十余年,侍经筵,修国史、玉牒,诸纶綍多出其手,前后被赐不一,以礼致政,囊无余积,晏如也。弟侄同居,食不减公,艺门风年,八十七卒,遣官谕祭,命有司治茔域,又刻其《殳山文集》”[25]张文宪是一个非常特殊的朝廷书家,其以善书荐入翰林院学习,又得中嘉靖二年进士,仍然授中书舍人,以书写供职内阁。嘉靖九年《刘京及妻王氏合葬志》[26]是张文宪撰文,署职为“赐进士出身、吏部验封司主事、直内阁、预修会典”,其已升迁为六品主事了。嘉靖二十一年《杜旻墓志》,张文宪撰文,署衔为“亚中大夫、太仆寺卿、直文渊阁”,嘉靖二十八年《张穆妻方氏合葬志》,由张文宪篆盖,署衔为“通政司通政使(正三品)、加从二品俸”,嘉靖三十四年《徐穆妻石氏墓志》,为张文宪撰文,署衔为“工部右侍郎、加二品俸、直文渊阁”,《王以言妻徐氏墓志》,于嘉靖三十九年张文宪书丹,署衔为“资善大夫、工部尚书、直内阁”,书法瘦劲,学习颜真卿,受沈度影响很大。从上述可知,张文宪由于出身于进士,曾补书过嘉靖十一年及十四年两通《进士题名碑》,其升迁得比较快,最终晋身为工部尚书之职衔。

继张文光之后,张电也以书得嘉靖帝厚爱。清嘉庆《松江志》载:“张电,字文光,上海人。以布衣从陆文裕深入京师,夏文愍言见而奇之,使书御制集礼序,世宗见而嘉之,遂入史馆供事,时建皇史宬,特命电题额,诏赐金币,授鸿胪寺序班,迁中书舍人,渐被恩遇,朝庙典册必使电书。世宗尝上上帝玉册,电适在,告留以俟者月余,行幸游宴未尝不从,至遣,摄大祀,诸学士有不得比者,累迁尚宝司丞、太仆少卿、太常卿兼司经局正字。转通政司、工部右侍郎,进礼部左侍郎,兼官如故。电起布衣,至卿贰,恭谨俭素,始终不渝。故受眷独深,年五十一卒于官,赠工部尚书,赐祭葬。”[27]张电的书法学习陆深,其随陆氏入京而得夏言的赏识,荐举于朝廷又得嘉靖帝青睐,职衔得以再升迁,高至侍郎之位。其在朝廷除为皇帝书写典册大制外,也有书写碑文的经历,嘉靖十七年《进士题名碑》即为时任礼部侍郎之张电书并篆额。《续书史会要》评张电书法曰:“学书于陆文裕,能通其秘笔法,宗李北海而规摹沈氏。太庙额、九庙神位及玉册宝轴皆出其手,世所传者有《消痞帖》。”[12]139基本上将张电书法的师法及书写能力概括出来了,从书法风格的角度看,王世贞所谓“电书极圆熟妍美,所取显重者,特姜氏体耳”[28]最为确切。

谈相,嘉禾人。《佩文斋书画谱》载:“世宗朝命书‘望月亭’,书法嫌犯避者屡矣。相依《六书正伪》,从亡从月从壬为望字,遂擢中书。”[29]谈相以工书荐举于朝廷,嘉靖皇帝要题写“望月亭”匾额,因“望”字俗为“亡”“月”“王”元素构成,有的书家按此而书,便犯“亡”“王”之忌,谈相写时将“王”变为“壬”,遂得嘉靖皇帝的喜爱,授中书舍人。嘉靖二十八年《极乐寺碑》[30]144,严嵩撰文,谈相书丹。署衔为“大中大夫、光禄寺卿、直内阁、预修国史、食二品俸、嘉禾谈相书”。书学颜真卿《多宝塔》,方整严谨,功力深厚。说明此时的谈相不但官已为从三品的光禄寺卿,而且所食俸禄为二品。嘉靖三十年谈相为《护国褒忠祠碑》[30]157书丹,署衔为“嘉议大夫、工部右侍郎、直内阁、预修国史、玉牒、侍经筵、嘉兴谈相书并篆”。此碑之书,在颜字的基础上力学沈度,其官已至正三品的工部右侍郎了。谈相的结局并不好,其原因就是与严嵩有交往,且祸出于口。王世贞《弇山堂别集》记曰:“(徐宗伯《冰厅札记》)又言:谈相者,中书官也,带衔工部侍郎,赐飞鱼服色。以母丧请假归,竟不葬母,乃日挟妓女衣飞鱼服放浪西湖上。又恃宠凌蔑有司,为御史所奏,上怒,逮至京师斩之。按,相之初归,赐驰驿,给半岁假。相归,骄侈宴佚,挟持郡邑,然颇漏分宜父子纳贿事,分宜闻而怒之。假将满,北上至吴门,而传有倭警,徘徊一月余始发。其官舟尾为舟人所供一小神像,时呼谈侍郎与语,相怪之。抵淮,饮于漕宪,归,入舟而跌伤左臂,乃具实上闻,请移假。上怒切责,俟至京听该科参究。相驰之京,自意当降秩供事而已。参疏上,逮付刑部,无以罪也。使郎探之分宜子,答曰:‘上怒甚,必拟死而后惬。’乃坐以比附弃毁制书律斩,报可。明年冬,遂同张司马等弃市。”[31]谈相因受嘉靖帝厚受,升迁为工部右侍郎,但因回家丧母时不加谨慎,最重要的是泄露了严嵩受贿纳赂之事,使严氏置其死而后快,令人触目惊心也。

王槐亦以书服务朝廷,而官至工部右侍郎,嘉靖二十六年《敕赐重修保安寺碑记》,谈相书,王槐篆额。嘉靖三十二年《进士题名碑》及四十二年《敕赐感应观纪成碑》[32]皆为其书丹,后者署为“奉敕书”,可为其书法代表,师法颜真卿而工整特甚,亦“中书体”之支流也。

万历之后,朝廷政治内忧外患,朝廷文化也暮气沉沉萎缩不堪,从《进士题名碑》的制作便能窥其一端。在70余年间的20余通《进士题名碑》中,撰文及书丹者多不署名,署名书丹者只有6通,余者则为空白,对最能彰显朝廷文化的《进士题名碑》尚且如此简陋应付,其他文化的实行则可想而知。在此期间,朝廷内阁书办仍然人员众多,而有代表性的朝廷书家则为罕见,从此可以看出,有明一代书法与政治的关系是非常密切的。

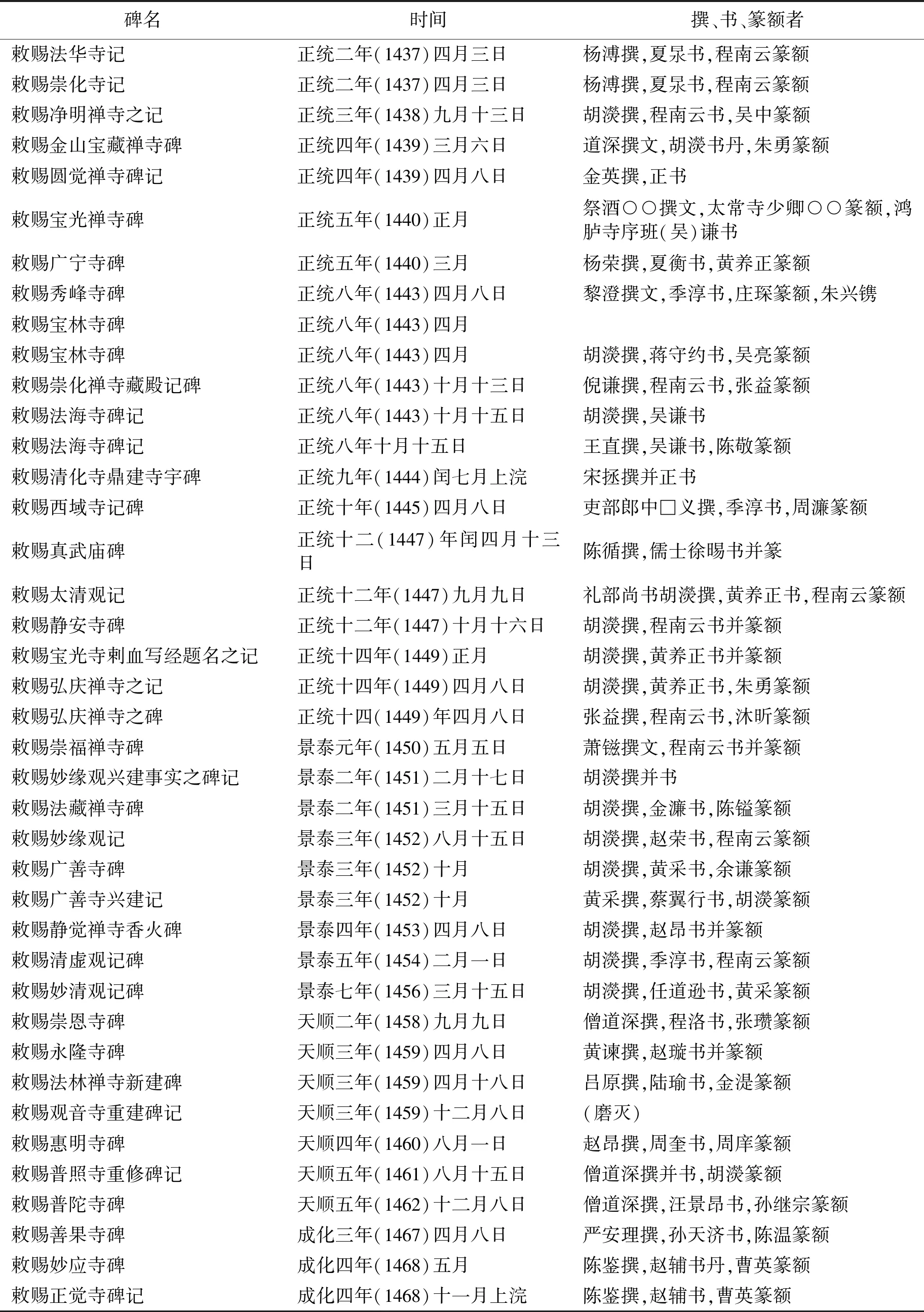

附:明代北京寺庙敕赐碑表