3种植物提取物对梨叶黑斑病菌抑制作用研究

2021-06-16高小宽张眉

高小宽 张眉

摘 要:以梨黑斑病原菌(Alternaria kikuchiana Tanaka)为供试菌株,采用离体叶盘法、菌丝生长速率测定法和病原孢子萌发率方法,研究了三七、五味子和银杏3种提取物不同浓度对梨叶黑斑病原菌的抗菌活性。结果表明:3种植物提取物在不同的浸泡时间随着处理液浓度的增加抑制率呈现先升高后降低的趋势,3种植物提取物对梨叶黑斑病菌的最佳抑制浓度均为2 000 mg/L,三七提取物对梨叶黑斑病抑菌浸泡时间最佳是2 h,而五味子、银杏提取物浸泡时间则为3 h。三七提取物对梨叶黑斑病抑菌效果最好。

关键词:梨黑斑病;植物提取物;离体叶盘法

文章编号:2096-8108(2021)03-0019-05 中图分类号:S436.612.1+4 文献标识码:A

Study on the Inhibitory Effect of Three Kinds Plants Extracts on Pear Leaf Black Spot

GAO Xiaokuan,ZHANG Mei

(Department of Biology, Hengshui College, Hengshui 053000, China)

Abstract:Taking the pathogen of pear black spot (Alternaria kikuchiana Tanaka) as the trial bacterial strain, using the methods of leaf disc in vitro test, hypha growth ratio test and the pathogen spore germination ratio test, the inhibitory effect of the extracts with different density from panax notoginseng, schisandra and ginkgo biloba was studied. The results showed that the inhibitory effect of the three kinds plants extracts increased first and then decreased with the increase of the concentration of the solution in different soaking time. The optimum inhibitory concentration of the three kinds plants extracts on Pear leaf black spot pathogen was 2 000 mg/L. The optimum soaking time of Panax notoginseng extract for the inhibitory effect on pear leaf black spot was 2 h, while the optimum soaking time of schisandra and ginkgo extracts was 3 h. Panax notoginseng extract had the best antibacterial effect on pear leaf black spot.

Keywords:Pear Leaf Black Spot; plants extracts; leaf disc in vitro test

黑斑病是影响我国梨产量及质量的主要病害之一,链格孢菌是导致梨感染黑斑病的主要病菌[1]。梨树早期落叶和嫩梢枯死都可能是梨黑斑病菌的出现导致的,而且梨黑斑病的出现会让果实提前掉落并且伴随着裂果现象,严重削弱树的生长,降低树体的生命力和抗病能力[2]。该病的潜伏侵染期在梨树的花期和幼果期,在果实的贮藏期间梨黑斑病仍存在并且不易控制和防范[3]。

防治梨黑斑病的方法很多,但目前仍以化学防治为主,但是化学杀菌剂的使用已超过数10年,其使用量已经达到最初量的数倍,这表明病菌的抗药性正在增强[4],如果再继续使用则会导致病菌的增长难以控制,而且污染自然环境,其次人们的身体健康状况会受到残留在果实上的化学药剂的威胁 [5]。

因此迫切需要筛选出生防活性高和对环境安全的新型防治药剂。

我国中草药资源较丰富,含有抗菌、抑菌、杀虫作用的成分,这些成分是自然存在的,一般易于降解,对环境积蓄毒性的可能性不大[6],本实验用五味子、三七、银杏提取物开展对梨叶期的梨黑斑病菌抑制试验。

高小宽等研究发现五味子、三七、银杏提取物对贮藏期梨黑斑病的防治有明显效果[7]。梁魁景等通过实验得到三七提取物对梨黑斑病的菌丝生长有一定的抑制效果[8],但是利用植物提取物對梨树叶片期进行梨黑斑病防治的方法很少,因此进行五味子等提取物对梨叶片黑斑病的抑制研究很有必要。

本试验通过植物提取物对梨叶片黑斑病病菌进行抑制效果研究,采用离体叶盘法测定五味子、三七、银杏叶3种提取物对梨黑斑病菌的抑制效果,从而筛选出五味子等提取物对梨叶片黑斑病抑制的最佳浓度及梨叶片最佳浸液时间,以此为防治梨叶片黑斑病提供数据基础,并为新型生物防治剂的开发提供理论依据。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料制备

1.1.1 病原菌制备

采集患有梨黑斑病的病叶,用70%酒精进行表面擦拭消毒,无菌水冲洗后切取病健交界处组织,在无菌操作条件下移置到PDA平板上,于25 ℃保温培养,表面长出分生孢子后进行单孢分离,纯化后在PDA培养基上作为供试菌株在冰箱中保存待用。

1.1.2 3种植物粗提取

分别对五味子、三七、银杏叶进行粉碎,用80%乙醇进行提取,在摇床中以150 rpm,25 ℃振荡2 d,用离心机以3 500 r/min离心20 min,离心结束后取上清液进行旋转蒸发,最后用80%乙醇定容,最后将定容好的提取物容器进行编号,放入4 ℃冰箱中保存备用。

1.2 试验方法

1.2.1 PDA培养基的制备

采用方中达方法[9],首先用天平称量去皮的马铃薯200 g,将其切成小方形块,放入锅中,加无菌水1 000 mL,煮沸30 min。将纱布对折用于滤去马铃薯残渣,将马铃薯滤液放回锅中,加入琼脂15~20 g,边加边搅拌防止糊化,将琼脂加热熔化后加入葡萄糖20 g。待葡萄糖溶解后,加入适量的无菌水以补充加热过程中损失的水分,定容至1 000 mL。分装至250 mL三角瓶中,每瓶100 mL,包装完成后,在0.103 Mpa,121 ℃下,高压蒸汽灭菌20 min。

1.2.2 病原菌的扩大化培养

取实验室冰箱保存菌种,在超净工作台下进行菌种的扩大培养。首先利用灭菌的打孔器在保存的菌板约2/3直径处钻取菌餅,将钻取的菌饼用接种针转移到PDA平板中心处,菌面朝下,置于光照培养箱中25 ℃培养。培养期间要定时观察,将有杂菌感染的平板处理,当梨黑斑病菌菌落直径接近2/3培养皿直径时,置于4 ℃冰箱保存备用。

1.2.3 离体抑菌试验

首先配制所需浓度溶液,即配置五味子、三七、银杏叶子提取物质量浓度分别为50、100、250、500、1 000、1 500、2 000、4 000 mg/L的溶液,将配置完成的五味子、三七、银杏叶提取物溶液放置于4 ℃冰箱中保存备用。采用离体叶盘法测定梨黑斑病菌对五味子、三七、银杏叶提取物的敏感性。从衡水学院校园采集叶龄相同的梨健康叶片,用自来水冲洗晾干,叶片正面朝上浸泡于上述不同处理药液及对照组中。

每种处理液及对照按照0.5、1、2、3、4 h的不同时间浸泡。然后将叶盘上的药液用吸水纸吸干,叶背面朝上置于底部垫有用相同药液润湿的托盘内。每个叶盘上接种2个菌饼,每次处理3次重复。最后把托盘用保鲜膜罩好,保持湿润状态。设置对照。培养7 d观察结果。菌落生长直径采用十字交叉法测量,根据测量数据进行抑制率的计算。

1.2.4 离体抑菌试验数据处理

菌丝生长抑制率=[(对照菌落直径-处理菌落直径)/(对照菌落直径-菌饼直径)]×100%

用十字交叉法测量药液处理后菌斑直径和对照组菌斑直径。将试验数据输入Excel表格,计算出不同浓度药液及时间下的抑制率,并应用SPSS15.0 统计软件求出药剂毒力回归方程和EC50值。

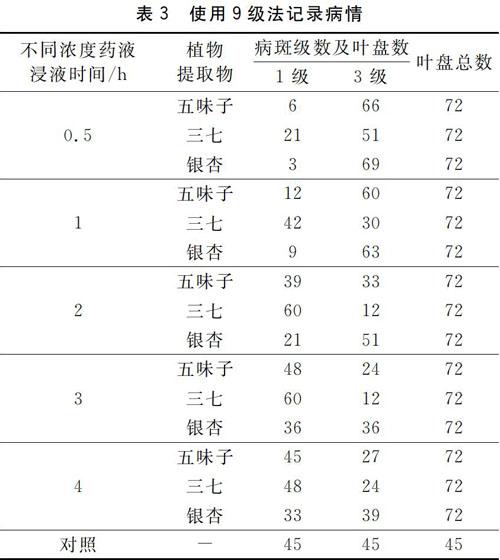

1.3 发病情况调查

接种7 d 后,根据叶盘发病面积,采用9级法记录病情。0级,无病斑;1级,病斑面积占整个叶片面积的5%以下;3 级,病斑面积占整个叶片面积的5.1%~25.0%;5级,病斑面积占整个叶片面积的25.1%~50.0%;7级,病斑面积占整个叶片面积的50.1%~75.0%;9级,病斑面积占整个叶片面积的75.1%以上。根据下式计算各处理的病情指数。

病情指数=Σ(各级发病叶盘数×相对极值)/(调查总叶盘数×9)

防治效果=[1-(处理叶盘病情指数/对照叶盘病情指数)]×100%

2 结果分析

2.1 3种植物提取物不同浓度及时间对梨叶黑斑病菌菌丝生长的影响

3种植物提取物在不同浓度及不同浸泡时间对梨叶黑斑病菌的影响见表1所示,梨叶片浸液0.5 h时,3种植物提取物在浓度为50 mg/L时抑制率均较低,其中银杏提取物的抑制率最低,为6.15,几乎没有抑制效果。随着3种植物提取物浓度的增加,抑制率随之升高,但是在各个浓度梯度之间,抑制率差异不显著。当浓度为2 000 mg/L时,3种植物提取物抑制效果均达到最高,但当浓度为4 000 mg/L时,抑制率却降低。在其他浸泡时间,叶片在各个浓度梯度下的变化规律与0.5 h相似。三七提取物的浓度为2 000 mg/L,叶片浸泡时间为2 h时,抑制率达到最高值,为55.42%,并且随着浸泡时间的延长,抑制率降低。而五味子和银杏提取物的浓度在2 000 mg/L时,叶片浸泡时间达到3 h时,抑制率达到最高值,分别为49.04%和47.76%。另观测到,在同样浓度下,叶片浸液在4 h时,五味子提取物的抑菌效果降低,但差异不显著,而银杏提取物的抑菌效果显著降低。

综合以上分析,可知三七提取物对梨叶黑斑病抑菌效果最好,其次是五味子提取物,最差的是银杏提取物。

2.2 药液对梨黑斑病菌的室内毒力测定

EC50是药物的安全性指标,即为半最大效应浓度,是指引起50%个体有效的药物浓度。EC50

值越大,表示药物越安全,数值越小代表药剂毒力越强。不同浓度药液及浸泡时间对梨叶黑斑病影响的相关毒力回归方程及EC50值、相关系数见表2所示。由表可以看出,每个毒力回归方程的相关系数均大于0.916 683 443,说明离体叶盘保湿法具有较高的精密度。3种植物提取物在梨叶浸液时间为0.5 h时抑菌效果均不明显,五味子、银杏提取物在梨叶片浸泡3 h时抑制作用均最好,毒力最强,EC50分别为3 482.454、3 585.842 mg/L,而三七提取物在梨叶片浸泡2 h时抑制作用最好,毒力最强,EC50值为1 597.225 291 mg/L。

此结果与3种植物提取物不同浓度及浸液时间对梨叶黑斑病菌菌丝生长的影响结果一致。

2.3 病情记录

通过9级法记录病情,在不同浸泡时间下各级发病叶盘数如表3所示,因黑斑病菌常常以小病斑相互联合形成不规则大斑,所以单菌落病情级数最大为3级。在不同浸泡时间下,各级发病叶盘数也不同。

1级发病叶盘数在0.5~3 h随着浸泡时间的延长而增加,如三七提取物浸泡梨叶时间为2 h时,发病叶盘数达到最大值,在3 h时保持不变; 而五味子、银杏提取物在对梨叶浸液时间为3 h时,发病叶盘数均达到最大值,但在4 h时3种提取物的发病叶盘数开始下降,3级发病叶盘数却与之相反。

2.4 病情指数及防治效果

由9级法得出的各级病斑,计算出各个时间段的处理叶盘病情指数及防治效果。如表4所示,叶片浸泡在对照组时,病情指数为33.33%,五味子提取物在对梨叶片浸泡3 h时病情指数为最小值18.51%,较对照的病情指数下降了14.82个百分点,并且防治效果最好达到了44.4%,由此可看出梨叶片浸液时间为3 h时对梨叶期的梨黑斑病防治效果达到最佳。银杏提取物在梨叶浸泡間达到3 h时,发病指数亦达到最低,值为22.22%,其防治效果达到最大值为33.33%。三七提取物在梨叶片浸泡0.5 h时病情指数最高,为26.85%,在2 h,3 h时叶片病情指数最低,为14.81%。从防治效果来看,在0.5~1 h的叶片发病率最重,防治效果小于50%;浸泡2 h、3 h时,防治效果最佳,为55.56%。

3 结论

3种提取物对梨叶黑斑病在不同浓度及不同浸泡时间下均有不同程度的抑菌效果。并且发现3种植物浓度在2 000 mg/L时均达到最好的抑菌效果。但是最佳浸泡时间却不同,三七提取物对梨叶浸泡最佳时间是2 h,而五味子、银杏提取物对梨叶浸泡时间却为3 h。综上所述,三七提取物对梨叶黑斑病抑菌效果最好,其次是五味子提取物,最差的是银杏提取物。这一结果与高小宽等[7]关于3种植物提取物对贮藏期梨黑斑病的防治研究结果一致。

本试验通过室内实验测定梨黑斑病菌对五味子、三七、银杏提取物的敏感性,初步确定了梨叶片最佳浸液时间及最佳药剂浓度。

本次试验仅是对五味子、三七、银杏3种植物提取物在防治梨黑斑病方面提供数据基础,并为新型生物防治剂的开发提供理论依据。由于室内实验受到多种因素的影响,实际抑制效果还要依赖于室外环境来进行试验,还需进一步研究。

参考文献

[1]刘杏访,刘金哲,郑丽锦.梨树常见病虫害的发生与防治[J].河北林业科技,2013(1):70-72.

[2]孙 勇,魏 来.梨树黑斑病的特点及防治[J].农业与技术,2013(11):147.

[3]何汉祚,张秀叶,郭树凡,等.梨黑斑病的发生规律与防治技术[J].山西果树,1995(4):28-29.

[4]胡红菊,王友平,张靖国,等.梨黑斑病病原菌的生物学特性及其致病性观察[J].华中农业大学学报,2009,28(6):680-684.

[5]程年拂,叶生海,王成玉.梨黑斑病发生持点及综合防治技术[J].湖北植保,2003(3):9.

[6]段劲生,王 梅,胡本进.中草药源杀菌剂的研究进展[J].安徽农业科学,2007(3):775-778.

[7]高小宽,梁魁景,张志强,等.3种植物提取物对梨储藏期黑斑病菌抑制作用[J].北方园艺,2018(20):161-165.

[8]高小宽,刘亚轩,梁魁景.五味子提取物对贮藏期梨黑斑病的防治研究[J].河北果树,2017(5):11-13.

[9]方中达.植病研究方法[M].北京:中国农业出版社(第三版),1998:25-27.

收稿日期:2021-01-15

基金项目:衡水市科技计划研究资助项目(2019014025Z);衡水学院自然科学类项目(编号:2020ZR20)

第一作者简介:高小宽(1981-),女,农学硕士,讲师,主要从事植物保护的研究。

E-mail:507105863@qq.com