旋髂深动脉穿支的解剖与旋髂深动脉穿支嵌合髂骨皮瓣修复下颌骨复合缺损

2021-06-16陈永锋展昭均李孝亮蒲春华陈士文廖圣恺

陈永锋 ,洪 虓 ,刘 亮 ,展昭均 ,李孝亮 ,蒲春华 ,陈士文,廖圣恺

蚌埠医学院第一附属医院1口腔科,2超声医学科,安徽 蚌埠 233004;3蚌埠医学院解剖教研室,安徽 蚌埠 233030

重建因肿瘤等原因造成的下颌复合组织缺损一直是临床难点,髂骨肌皮瓣是修复此类缺损的主要方法之一[1]。以旋髂深动脉(DCIA)为蒂的旋髂深动脉穿支嵌合髂骨皮瓣(DCIAPF)是传统髂骨肌皮瓣的改良,较传统髂骨肌皮瓣其皮瓣血供可靠,臃肿减轻且灵活度增加[2-4]。DCIAPF虽有优点,但其临床应用却日趋减少,究其原因,主要在于旋髂深动脉穿支血管的走行变异较大,而学者们对其进行的解剖学规律的研究结果也存在较大差异[5-7],以致皮瓣制备的难度和风险高。因此,深入对旋髂深动脉穿支血管解剖规律的认识,如穿支血管的数目、位置及分布等,有助于提高DCIAPF制备的成功率,更好地应用于临床。本研究对DCIA的穿支血管进行了6具12侧尸体标本解剖,深入了解穿支血管的特点,在此基础上结合数字化外科技术,临床应用旋髂深动脉穿支嵌合髂骨皮瓣(DCIAPF)修复下颌骨(体部或下颌角)及口腔软组织缺损4例,希望对相关工作的开展能提供参考和帮助。

1 资料和方法

1.1 旋髂深动脉穿支血管解剖的材料与方法

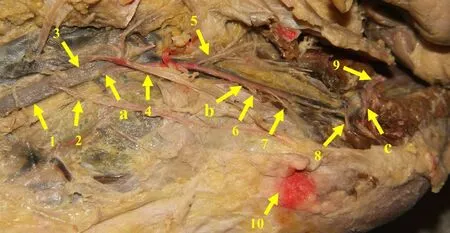

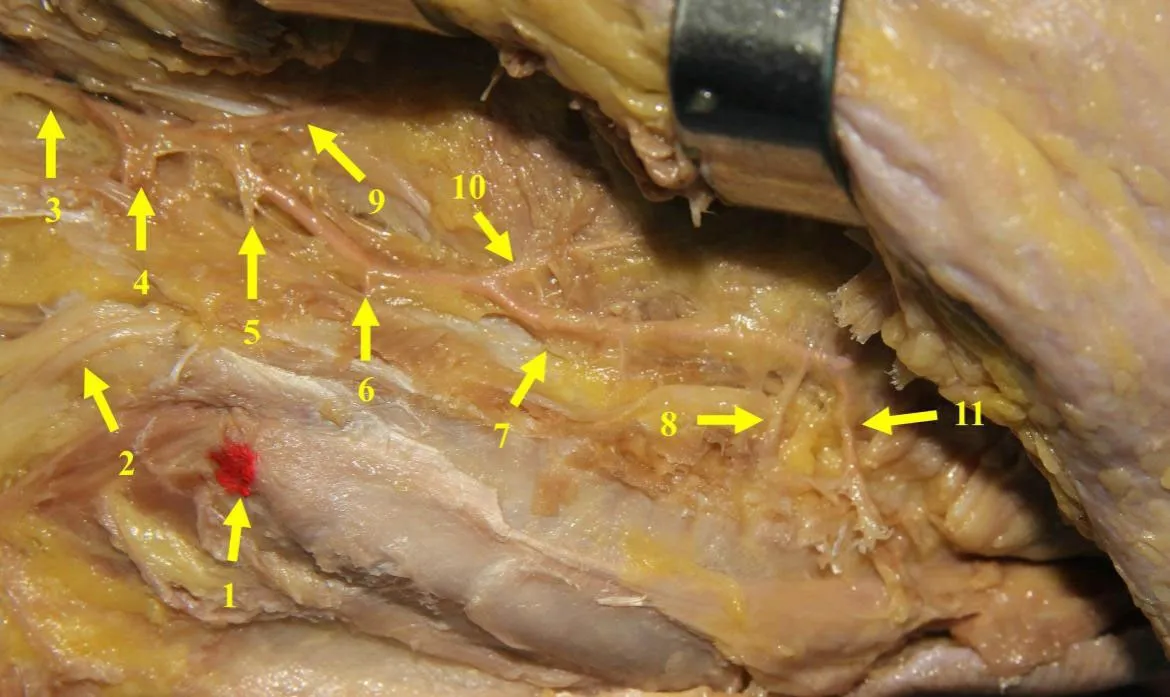

解剖的标本为6具12侧动脉内灌注红色乳胶的成人尸体(由蚌埠医学院临床解剖学教研室提供),男4具,女2 具。尸体标本取仰卧位,以髂嵴、髂前上棘(ASIS)和腹股沟韧带为解剖标志,在2.5倍放大镜下解剖和观察旋髂深动脉的走行和分支。于腹股沟韧带及髂嵴上方约2 cm处作切口,切开皮肤和皮下组织,显露腹股沟韧带、髂嵴、腹外斜肌及其腱膜后,切开腹外斜肌腱膜,切断部分腹内斜肌及腹横肌,在腹横筋膜层内显露DCIA。先自DCIA起始部向远端逐步解剖主干血管至末端,然后顺序解剖各穿支血管。DCIA按行程分为腹股沟段、髂嵴内段和髂嵴上段三段[8](图1),按其穿支按血管分布、血液供应的范围,把DCIA的穿支血管分为腹壁肌支、肌骨支和肌皮穿支(图2),观察各穿支血管的起始部位、分布、数量、走向并测量其起始处外径。

图1 腹壁和髂窝的解剖Fig.1 Dissection of the abdominal wall and the iliac fossa.1:Femoral artery;2:Superficial circumflex iliac artery;3:External iliac artery;4:Superficial circumflex iliac vein;5:Abdominal muscular branche;6-8:Osteomusculocutaneous branches;9:Terminal musculocutaneous branches;10:ASIA;a:The origin of DCIA;b:DCIA corresponding to iliac crest;c:DCIA corresponding to the superior edge of the iliac spine;a-b:Inguinal segment;b-c:Medial-to-crest segment;cthe end:Superior-to-crest segment.

图2 旋髂深动脉穿支的解剖Fig.2 Anatomy of the perforating branch of DCIA.1:ASIS;2:lateral femoral cutaneous nerve;3:DCIA;4-8:Osteomusculocutaneous branches;9-10:Abdominal muscular branches;11:Terminal musculocutaneous branch.

本研究方案经蚌埠医学院第一附属医院医学伦理委员会批准(批件号:BYYFY-2018KY10)。采用统计学软件SPSS 20.0处理数据,数值以均数±标准差进行统计描述。

1.2 临床应用的资料与方法

1.2.1 一般资料 本组病例4例,年龄35~65岁,平均49岁。下颌牙龈鳞状细胞癌2例,男1例,56岁,女1例,65岁;下颌骨成釉细胞瘤2例,均为女性,年龄35、40岁。所有病例均经病理检查确诊。颌骨病灶位于一侧下颌骨体部或下颌角。所有病例的治疗都经过了蚌埠医学院伦理委员会批准(BYYFY-2018KY10)。

1.2.2 术前准备

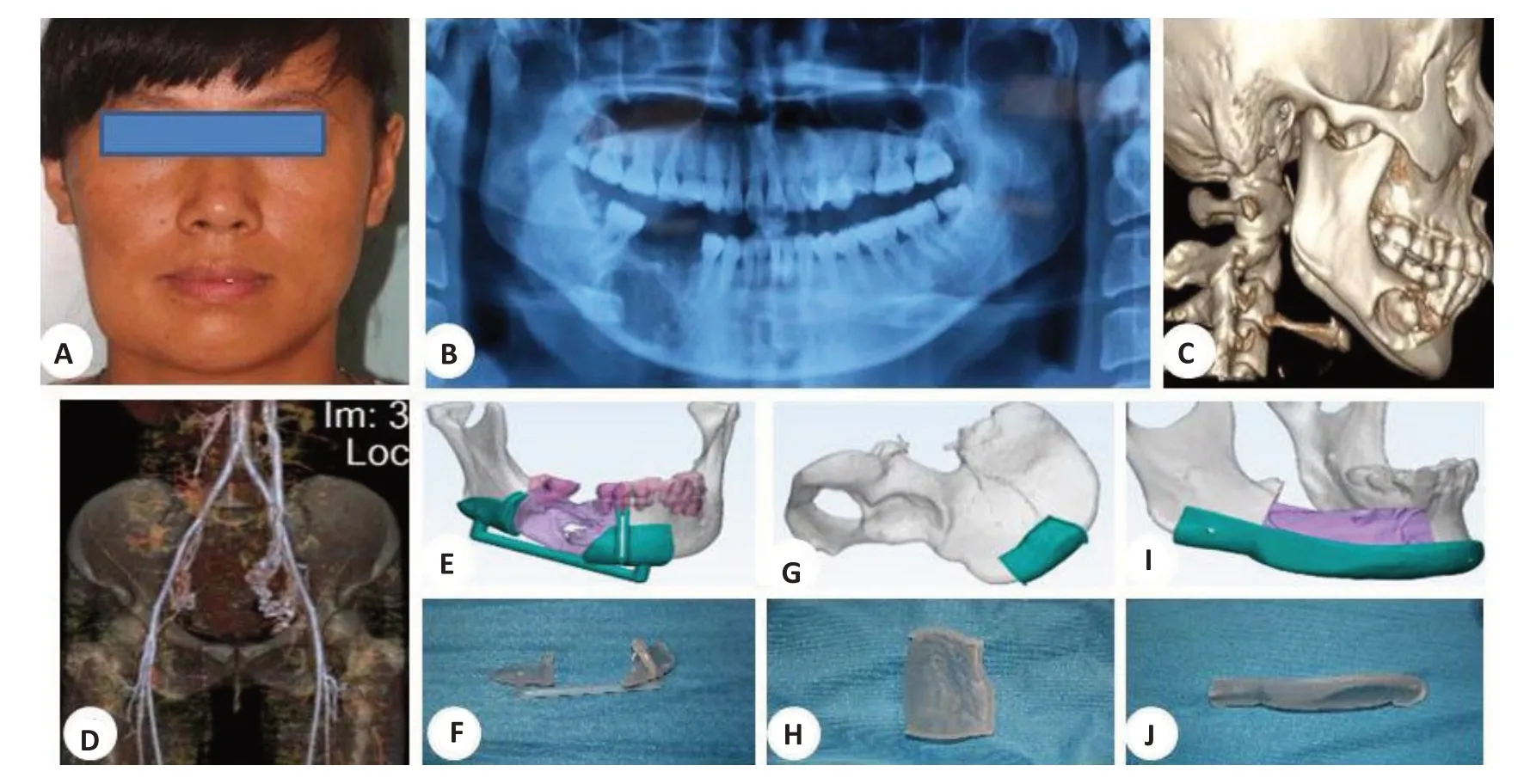

1.2.2.1 术前检查 获取患者知情同意后,临床检查结合下颌骨、髂骨CT检查,明确下颌骨及相应软组织病损范围和髂骨情况(图3ABC)。进一步行下腹部CT血管造影(CTA)检查(图3D)和彩色多普勒超声(CDUS)检查,结合上述解剖学结果,重点明确旋髂深动脉及其供应组织瓣的穿支血管情况,同时,在髂前上棘上外侧标记终末肌皮支皮肤穿支点。

1.2.2.2 数字化3D成像、虚拟手术及下颌骨模型、手术导板的3D打印 把CT数据输入AccuNavi-A2.0 软件(上海优医基医疗器械有限公司),形成下颌骨、髂骨3D影像;根据下颌骨病灶范围,设计病灶截骨线。成釉细胞瘤截骨线设计在病灶边缘外5 mm处;下牙龈鳞状细胞癌截骨线设计在病灶边缘外1.5 cm处。利用镜像技术(图3E、I),确定同侧髂嵴与之大小和形态最为匹配的部位,进而确定精准切取髂骨块的截骨线(图3G)。最后3D打印出下颌骨模型、下颌骨病灶截骨导板、髂骨截骨导板及修复重建下颌骨缺损的髂骨块就位导板(图3F、J)。

图3 术前检查及数字化设计Fig.3 Preoperative examination and digital design in a typical case.A:Right mandibular distention;B:Panoramic radiograph;C:3D CT of mandible;D:CTAof lower abdomen;E:Design of guide plate for mandible osteotomy;F:Guide plate for mandible osteotomy;G:Design of guide plate for ilium osteotomy;H:Guide plate for ilium osteotomy;I:Design of guide plate for ilium placement;J:Guide plate for ilium placement.

1.2.3 手术方法 分两组同时进行手术:一组切取DCIAPF;另一组行病灶切除及组织缺损的修复重建,下牙龈鳞状细胞癌患者则同期行颈淋巴清扫术。

1.2.3.1 切取DCIAPF 以髂前上棘上外侧标记的终末肌皮支皮肤穿支点为中心设计皮瓣,使皮瓣的形态、大小与软组织缺损相符,在腹股沟韧带及髂嵴上方约2 cm设计切口线,并与设计的皮瓣切口线相续(图4A)。先于皮瓣的一侧切开皮肤、皮下组织至腹壁肌层表面,在3.5倍放大镜下沿该层次向对侧解剖,寻找终末肌皮穿支时注意穿支数量,有2支者注意2穿支均予保留。切开皮瓣周围全部皮肤,应用逆向四面解剖法继续解离至旋髂深血管终末端。沿腹股沟韧带和髂嵴上方的切口线切开皮肤,逐层切开、解离,在腹横筋膜内显露DCIA,自起始部顺行解剖,注意保护斜跨在血管束表面的髂腹股沟神经和股外侧皮神经。参考上述解剖学结果,顺行解剖各穿支血管时,离断、结扎腹壁肌支,尽可能留存起自腹股沟段和髂嵴内段的所有肌骨支,并保留1.0 cm左右的肌袖附于髂骨内侧骨面,以保护肌骨支。沿髂骨外侧骨面分离,显露髂嵴外侧面。依据术前数字化设计,彻底离断截骨线处软组织附丽,把截骨导板于髂前上棘外后方就位,按术前数字化设计以颌骨动力系统完成骨块切取(图4B)。

1.2.3.2 病灶切除及组织缺损的修复重建 下颌下入路联合口内切口,下颌骨截骨导板准确就位后精准截断下颌骨,与软组织病灶整块切除。将DCIAPF移至缺损区,DCIA与颌外动脉或甲状腺上动脉吻合,DCIV与颈内静脉的分支吻合。在髂骨就位导板引导下使修复骨块精准就位后,小型钛板行坚固内固定(图4C)。以皮岛修复口内软组织缺损,至此术毕。

图4 术中情况Fig.4 Intraoperative conditions.A:Incision design of DCIAPF.B:Incision of DCIAPF.C:Guidance of the ilium into place with the guide plate.

2 结果

2.1 旋髂深动脉穿支血管解剖的结果

2.1.1 DCIA各段长度及血管外径 DCIA在腹股沟韧带附近起于髂外动脉或股动脉,沿腹股沟韧带外侧半的后侧,斜向外上行走,经髂前上棘内侧至髂嵴上缘,折向内上经腹壁肌至皮肤,分为腹股沟段、髂嵴内段和髂嵴上段(图1,表1)。腹股沟段在腹股沟韧带外侧半的后侧,在腹横筋膜与髂筋膜形成的筋膜鞘中行走;髂骨内段位于髂筋膜和腹横筋膜间,在髂嵴内唇下约2 cm处;髂嵴上段为动脉进入髂嵴上缘向后走行的部分,多在腹内斜肌和腹横肌之间。

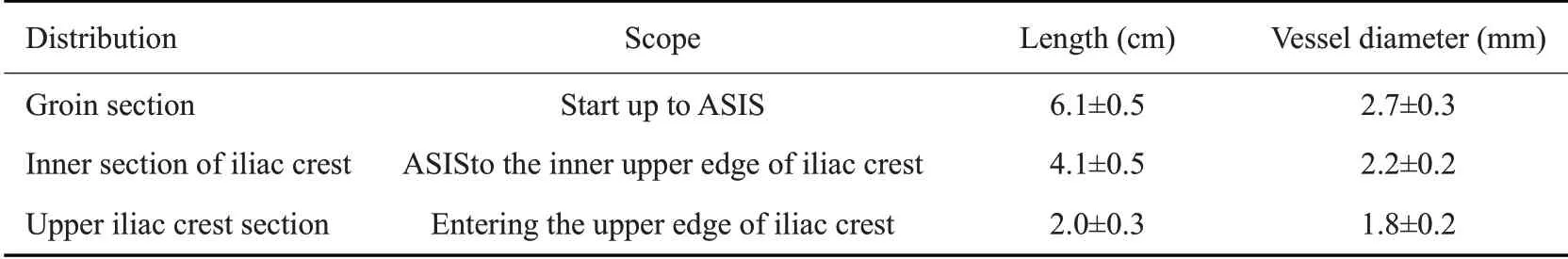

表1 DCIA的分段、各段长度及血管外径Tab.1 Distribution of DCIA,and length and vessel diameter of each segment(Mean±SD)

2.1.2 DCIA各段穿支血管的起源、走向、数目及血管外径2.1.2.1 腹壁肌支 腹壁肌支可全部在DCIA的腹股沟段发出,亦可由腹股沟段和髂骨段共同发出(图2)。腹壁肌支发出后向上内方走向,进入腹壁肌肉,数量2~4支,穿支起始处血管外径0.2~1.6 mm,其中,优势穿支起始点距DCIA起始点距离为3.0±0.2 cm,起始处血管外径1.7±0.3 mm。穿支全部由腹股沟段发出的占66.7%(8/12),由腹股沟段和髂嵴内段共同发出穿支的占33.3%(4/12)。

2.1.2.2 肌骨支 肌骨支可全部由髂嵴内段发出,也可由腹股沟段和髂嵴内段共同发出(图2)。肌骨支发出后多向外上经腹肌进入髂嵴,数量为3~5 支,血管外径0.2~0.6 mm。其中优势穿支起点距DCIA起始点距离为4.5±0.3 cm,起始处血管外径为0.6±0.1 mm。穿支全部由髂骨内段发出的占75%(9/12),由腹股沟段和髂嵴内段共同发出的占25%(3/12),且发自腹股沟段的穿支均为1支。

2.1.2.3 肌皮穿支 肌皮穿支是髂嵴上段的主要穿支,是DCIA终末的延续,在腹壁肌的深面发出后向外穿过腹壁肌,自深筋膜穿出至皮肤(图2),数量1~2支,未见缺如。穿支数量为1支的占58.3%(7/12),为2支的占41.7%(5/12)。在穿深筋膜处血管外径为0.6~1.1 mm。

2.2 临床应用的结果

4 例患者行DCIAPF 修复下颌骨复合组织缺损,切取的髂骨长度为5.6~13.0 cm,穿支皮瓣面积1 cm×3 cm~5 cm×6 cm;DCIAPF的髂骨瓣、皮瓣均成活,供区伤口一期愈合。术后随访12~24月,面部外形基本对称,开口度及开口型基本正常,口内修复区牙槽嵴高度及外形满意,咬合关系正常;下颌曲面断层片及CT检测示下颌骨形态恢复满意,移植骨两端与下颌骨之间愈合良好(图5)。未见肿瘤复发,供区未发生腹疝,无大腿皮肤麻木、明显步态异常等功能障碍。

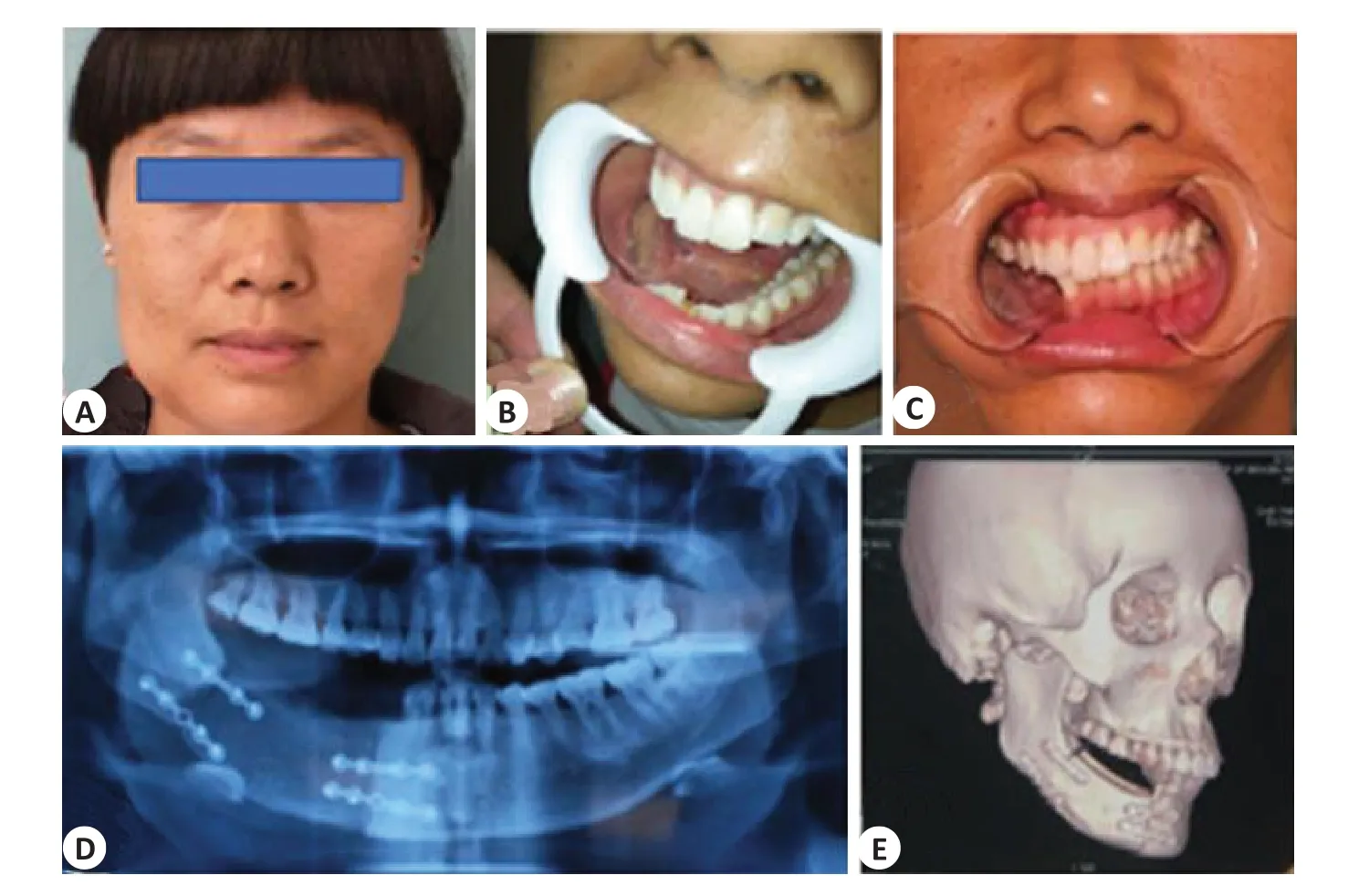

图5 术后情况Fig.5 postoperative conditions.A:Postoperative frontal photograph;B:Postoperative oral condition and interincisor distance;C:Occlusal relationship after operation;D:Postoperative panoramic radiograph;E:3D CT of mandible after operation.

3 讨论

DCIA在腹股沟韧带附近起源于髂外动脉或股动脉[2],有研究把DCIA的穿支血管按起始部位和分布主要分为腹壁肌支、肌骨支和肌皮穿支,腹壁肌支主要发自腹股沟段进入腹壁肌肉,肌骨支主要发自髂嵴内段进入髂嵴前份,肌皮穿支则是髂嵴上段末端的延续,经髂嵴上缘进入腹壁肌肉,最后穿深筋膜至皮肤[5,8]。有文献应用血管数字化造影技术对12侧DCIA的肌皮穿支血管进行研究,发现其中1侧的肌皮穿支缺如,11侧肌皮穿支有1~2支,平均有1.6支[9]。而有研究观测,肌皮穿支血管数量平均每侧1.1支[6]。本研究发现,腹壁肌支可单独由腹股沟段发出,也可由腹股沟段和髂嵴内段共同发出;肌骨支可全部由髂嵴内段发出,也可由腹股沟段和髂嵴内段共同发出,由腹股沟段发出进入髂嵴的穿支数量均为1支;12侧肌皮支未见缺如,数量为1~2支,其中7侧为1支,5侧为2支,平均1.4支,上述研究结果和以往学者的研究结果相比,终末穿支数量情况未见明显差异,但在腹壁肌支和肌骨支的起源上,我们有了新的认识。

在对DCIA走行和主要分支的研究中,有学者发现,DCIA主干未沿髂嵴内侧走行的比例可达8.7%[7,10],但本研究并未发现此种情况,这可能与本研究的样本量少有关,同时,也提示术前CTA检查的必要性,如发现髂嵴内侧DCIA缺如,可考虑以髂腰动脉髂支作为血管蒂的髂骨组织瓣制备的可能性。在临床制备DCIAPF时,了解上述DCIA及其穿支血管的特点,有助于减少血管损伤的风险及保留更多进入皮瓣的穿支血管,从而提高皮瓣的成活率。

目前,对节段性下颌骨缺损以血管化游离骨瓣修复已成为此类缺损修复的金标准[10-11],其中以腓骨肌皮瓣和髂骨肌皮瓣应用最多[1],二者各有优势和缺点。腓骨肌皮瓣优点如下:骨量充足,可提供长达25 cm的骨量,允许多段截骨和塑形,可同时切取肌肉和小腿外侧皮瓣形成嵌合组织瓣用于修复复合组织缺损;血供丰富,具有骨膜和骨内双重血供,易成活;修复时可进行折叠来增加骨高度;腓动脉解剖位置恒定,血管直径较粗,易吻合等优点[12-13]。其缺点包括:骨段无弧度,塑形难度大、耗时长,增加了精确重建下颌骨的难度;单层骨瓣高度和宽度有限、骨量少,二期种植修复困难[14];双层折叠骨瓣对术者在骨组织塑形、显微外科技术方面的要求更高[15],增加了手术的难度和风险。髂骨瓣的优势是具有与下颌骨类似的厚度和自然曲度,且骨量充足,高度足够,能为同期或后期种植修复提供良好的基础。有研究认为,髂骨是修复较大下颌骨缺损的理想供体[16],以髂骨瓣修复下颌骨体或角部缺损应作为首选[1,17]。髂骨瓣的缺点包括供骨的长度有限,对于缺损范围较大的下颌骨修复无法提供足够的骨量;和腓骨相比,髂骨瓣血管蒂较短;传统的髂骨瓣虽可携带皮岛形成髂骨肌皮瓣,但十分臃肿,血供不可靠,皮岛移动性小。

传统的髂骨皮瓣因骨瓣和皮瓣的血供都来源于DCIA的肌骨支,皮瓣紧附于骨膜,二者不能分离[18],皮瓣不仅动度差且臃肿,限制了临床应用。经过学者们改良后,使皮瓣的血供来源于旋髂深动脉的肌皮穿支,骨瓣和皮瓣通过肌皮穿支相连,形成了DCIAPF,不仅减轻了皮瓣的臃肿,而且增加了皮瓣的灵活度,能较好的修复下颌骨软硬组织缺损[19-21],这也与本研究临床应用的情况相符。在组织瓣供区并发症的研究上,以往有研究认为髂骨瓣切取后并发症比腓骨高[22],但也有研究表明二者并无显著差异[23]。另外,对于患者术后的生活质量,有研究表明DCIA皮瓣重建手术后的患者比腓骨组患者的预后稍好[24]。

腓骨肌皮瓣和髂骨肌皮瓣二者各有优势和缺点,选择何种方式修复节段性下颌骨组织缺损,应根据下颌骨缺损的位置和长度和相关的软组织缺损情况,以及牙齿修复计划的类型(种植体,假体)来选择适宜的方法[25]。

数字化外科技术提高了肿瘤切除和缺损重建的精确性[26-27]。为了实现对切取髂骨位置、大小和形状的精准把控,我们应用数字化外科技术实现了虚拟手术规划[28],结合3D打印技术实现术中在手术导板的引导下精确还原术前设计[29-30],改变了传统的“经验依赖”的手术模式,个性化、精准化的治疗方案设计,降低了手术风险与难度,也显著提高了移植骨瓣的稳定性与精确性,符合现今颌骨重建手术的发展趋势[31]。本研究设计和制作下颌骨截骨导板和髂骨块就位导板,并利用孔洞转移,使截骨和就位导板一致的反映两侧下颌骨残端的正确位置,保证移植骨块精准就位,下颌骨精准复位。

术前对DCIA及其穿支血管进行影像学检查并结合对穿支血管的解剖学认识,分析、判断DCIA及其穿支血管的情况,对制定手术方案及减少术中操作的盲目性和降低手术风险至关重要。我们建议术前行CTA联合CDUS检查。因为CTA虽成像明确可靠,但显示不出皮瓣血管管壁管腔内情况,且对终末较为细小的穿支血管难以显示。CDUS可探查到血管的最小管径为0.5 mm,可定位穿支血管位置、测量血管直径、观察穿支血管的起源、走行及距离等,还可实时观察血流情况及检测较大穿支的血管管腔情况,如管壁是否光整,有无狭窄、斑块,管腔通畅与否,进而辨别优势穿支[32]。有学者在以穿支皮瓣修复下肢创面的研究中,对比了CTA和CDUS对术前穿支血管定位的作用,认为为了更好的定位穿支血管,应该将两者结合起来应用[33]。有研究认为把两CTA和CDUS种方法相结合,能增加术前穿支血管评估的准确性,并提倡两者方法结合应用[34]。有文献对CTA联合CDUS检测在股前外侧穿支皮瓣中的应用进行了研究,认为CTA 技术结合CDUS检测能各取所长,相互补充,能全面客观反映穿支血管情况,实现穿支血管术前精准的定位,为穿支皮瓣手术设计及术中穿支血管蒂的分离提供可靠依据,降低了手术风险,具有临床实用价值和意义[35]。上述对穿支血管定位的研究与本研究观点一致。

综上所述,本研究对DCIA穿支血管的特点有了更深入的认识,这对降低临床制备DCIAPF的风险和难度有意义。把医学影像学检查和数字化技术相结合,用来辅助制备DCIAPF及以DCIAPF修复下颌骨复合组织缺损,有效降低了手术难度和风险,并能显著提高修复效果。本研究的不足之处是研究数量不足和缺少修复效果的数字化评价,只根据患者术后外形和影像学检查对修复效果进行主观评价,缺乏客观的指标。

利益冲突:所有作者声明,在课题研究和文章撰写过程中不存在利益冲突。经费支持没有影响文章观点和对研究数据客观结果的统计分析及其报道。