新疆就业与产业结构协调发展及动态演进偏离分析

2021-06-15张玉玲巴合提努尔帕米尔潘紫燕

张玉玲 巴合提努尔·帕米尔 潘紫燕

(新疆财经大学 经济学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

十九大报告中指出,调整与优化产业结构是我国经济实现高质量转型发展的客观要求。首先,经济质量转型的核心是产业结构调整与升级,而就业在产业结构调整过程中扮演重要角色;其次,结构性改革问题是提升经济活力的重要源泉,就业与产业结构协调发展问题同样需要从供给角度实现结构性改革。从对应关系上来讲,就业与产业结构之间相辅相成,二者相互促进,产业结构是就业结构存在的条件,就业结构是产业结构发展的动力。新疆作为一个少数民族聚集、就业与产业结构发展滞后的西北边境,就业与产业结构的协调推进关乎经济结构深入调整,但新疆从基础产业直接跨越到重工业发展阶段的发展模式导致产业结构发展不能有效带动就业结构调整。因此,新疆地区处理就业与产业结构的协调发展问题,对新疆实现就业扶贫、经济质量转型具有重要现实意义。

最早阐释产业与就业理论的是配第-克拉克定理,首先,配第在17世纪运用产业与就业部门以外的相对收入指标解释引起部门间劳动力的流动问题。其次,在此基础上,配第通过观测多国劳动力要素在产业部门的流动情况,发现部门间劳动力流动有两个方向:一是随着国民收入的增长,劳动力从第一产业向第二产业流动;二是随着国民收入进一步提升,劳动力从第二产业流向第三产业。之后,针对就业与产业结构的协调发展问题,Kuznets[1]从劳动、资本和经济增长三者关系的角度分析发现,就业结构调整与经济增长的关系十分密切。

20世纪90年代,国内学者开始对中国的产业与就业展开讨论。基本上是从经济增长、地区差异、三次产业、具体产业的行业部门四个层面进行拓展。刘伟等[2]通过就业弹性和GDP增长率两个指标探讨就业结构变动情况,研究了我国经济增长与就业之间的数量关系。蒋冰冰[3]分析了中国工业结构演进情况,发现其超前于就业结构变动。景跃军、张昀[4]从相关性角度对中国产业与就业结构关系进行探讨,发现第一、第三产业的就业结构与产值的相关系数明显大于第二产业。可见国内就业与产业结构相互作用的研究逐渐从区域和专业角度细化,能够深层分析经济结构问题的内在机理。

综上所述,大多数学者根据经验或产业结构的演进规律分析产业与就业结构发展质量,而运用时间分量的动态偏离份额分析法的较少,此方法有别于回归分析法,将就业结构的区域差异从劳动力的结构转移和区域差异转移两方面进行分析,同时也克服了传统静态或比较静态分析方法不考虑研究时段内的连续变化状态。本文在指标体系分析[5]的基础上,引入了动态偏离份额分析方法[6],综合解释新疆就业与产业结构发展质量提升和衰退的原因、新疆就业结构竞争力优势的强弱,深层揭示了就业增量分解后就业与产业结构发展质量的贡献率,进而确定新疆未来就业与产业结构协调发展的原则与方向。

一、研究方法

就业增量未被分解前,运用协调系数、就业与产业结构的变动值(Moore结构值)、相对劳动生产率(或就业与产业结构偏离度)3个指标整体分析就业与产业结构在时间维度上的协调程度、变动趋势及变动速度的相对滞后性,具体研究方法如下:

(一)协调系数

协调系数[7]是从就业与产业结构的整体视角观测其匹配程度,公式为:

H为协调系数值,i产业的就业规模份额比重为 Si,i产业产值规模份额比重为 Pi。H越接近 1,则表示就业与产业结构相对协调,H越倾向于0,则表示就业与产业结构偏离程度增加。

(二)Moore结构值

Moore提出Moore结构值[8]的方法,计算公式为:

(三)相对劳动生产率

相对劳动生产率[9]是指i产业的产值相对比重/i劳动力相对比重,表示每个产业对于劳动力吸纳的能力,是衡量产业结构效益的一种方法。若计算结果低于 1,表示某产业内劳动力出现剩余情况;若计算结果接近 1,表示某产业的对劳动力吸纳能力很强,产业的就业空间基本饱和;若计算结果大于 1,说明该产业的劳动力吸纳能力存在较大就业空间。

(四)动态偏离——份额模型

偏离—份额分析(Shift-Share Method,SSM)最初是由美国经济学家Daniel和Creamer提出,后经Dunn学者总结并逐步完善,后来人们在此基础上进行拓展研究,具体方法:时间演变的动态偏离——份额分析法、加入空间因素的区域关系研究法、增加维度的研究方法等。此方法一般把考察区域的经济增量分为[10]:全国增长分量N、结构偏离分量P和区位竞争偏离分量D。N指基期考察区域某行业按照全国整体行业增长速度发展的增量,若考察区域某行业增量大于按全国水平增长的增量,则说明考察区域某行业水平高于全国水平,反之,则说明考察区域行业由全国行业发展水平带动发展。 P指考察区域基期某行业按全国某产业增长率与按全国整体行业增长率增量的差值,若为正值,则表示该行业朝阳行业比重大,行业发展水平较高;若为负,则夕阳产业比重高,行业发展水平低。 D指考察区域按本区域某行业的增长率与按全国某行业增长率发展所产生的增长差量,若值为正,则体现考察区域在该行业的竞争优势,若为负值,则与之相反。假设研究区域含i种行业部门,研究区域在[0-t]时间段内,在i行业经济总量为ei,考察区域在i行业增长率为ri;全国在i行业经济总量为Ei,全国在i行业增长率为Ri,0表示初期,t为末期。

鉴于传统偏离份额模型不考虑结构偏离分量和竞争偏离分量在研究时段内的连续变化,因此,选取动态偏离份额法[11]( Dynamic shif - share method,DSSM ),区域经济总增量同样以份额、结构和竞争力三个分量表示,只是把原考察周期[0-t]进一步分解,以t个分量分阶段显示各分量对于整体增量的影响,进一步找到影响总增量的主导因素。以表示考察区域 i行业第k年经济总量;Ei(k)表示全国i产行业部门第k年的经济总量。动态偏离份额分析模型[12]:

(1)传统模型考察区域总增量:

将考察期的区域总增量分解为:

二、新疆就业与产业结构指标分析

(一)新疆就业与产业结构协调系数困于瓶颈区间

从1978—2016年新疆三次产业与就业所占份额看,新疆就业结构呈现一三二型,产业结构呈现二三一型,就业结构与产业结构变动不同步,其中导致偏离的最主要原因是第二产业产值比重最大,而劳动力比重最低。由图1可知,1978年以来新疆就业与产业结构的偏离程度波动较大,整体协调系数控制在区间[0.7-0.9]内,这种长期不协调状态,导致就业与产业结构协调性落入瓶颈区间。从具体波动情况看,新疆1978—2001年协调系数呈现先上升趋势后下降的趋势,表明偏离程度先减小后逐渐增加,1985—1990年协调系数达到了整体最高峰,这一阶段新疆就业与产业结构协调性最好,2001—2003年就业与产业结构协调性逐渐恢复,有较快的增长趋势,2003—2008年协调系数波动较大,但整体协调性呈下降趋势,2008至今新疆就业与产业结构协调性势头良好,有突破协调性瓶颈区间的可能。

图1 新疆就业与产业结构整体协调状况

(二)新疆阶段性就业与产业结构波动幅度不同步

根据图2分析,整体来看1978—2016年就业与产业结构变动呈下滑趋势,产业结构变动明显超前于就业结构。从二者变动幅度差异看,以1996年为界,之前变动幅度差异较大,之后变动差异性逐渐缩小,这是由于就业与产业结构逐渐趋于合理化的原因,即随着经济增长对于资本流量、劳动力素质和技术创新要求越来越高,产业领域创新越来越难,致使产业结构变动速度减慢,而劳动力综合素质与产业需求不匹配,导致就业结构变动跟不上产业结构调整的步伐,进而出现偏离状态。从Moore结构值演变的情况分析,1978—1996年就业与产业结构Moore值出现先增后减的趋势,二者虽有相同变动趋势,但两者的变动时间和变动幅度不同,产业结构变动幅度远超于就业结构;1996—1998年间,产业结构比较平稳,就业结构变动先增后减,基本与产业结构变动趋势相同;1998—2007年,同样产业结构变动幅度大于就业结构,但偏离幅度相对较小;其中2001—2002年、2006—2007年两个时间段内就业与产业结构出现变动同步状态;2007—2013年就业与产业结构变动趋势相反,偏离程度增大;2013至今就业与产业结构的变动趋于同步,偏离程度有下降趋势,表明就业结构与产业结构日趋合理化。

图2 新疆产业结构与就业结构moore值

(三)劳动力转移能力在三次产业的分布存在较大差异性

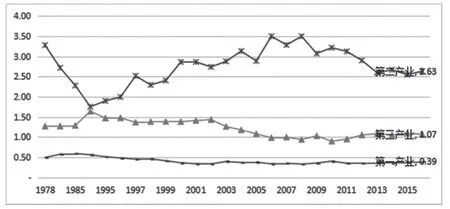

为了反映各产业对劳动力的吸纳能力,引用比较劳动生产率进行分析。根据图3分析,在1978—2016年间,第一产业比较劳动生产率低于1,说明就业与产业结构偏离程度较高,第一产业存在大量剩余劳动力,劳动力的吸纳能力很差;第二产业比较劳动生产率高于1,说明第二产业劳动力吸纳能力有待提升;第三产业比较劳动生产率在1附近波动,说明第三产业与就业结构协调性较好,有较好的吸纳劳动力的能力。从就业与产业的偏离幅度来看,第一、二产业的偏离程度远超于第三产业,相比之下第二产业偏离程度最大,并呈现出偏离程度逐渐扩大的趋势。从具体波动情况来看,第二产业的波动趋势最为明显,1978—1990年新疆第二产业内的就业与产业结构偏离程度在逐渐降低,1990—2008年,第二产业内的偏离度呈逐渐扩大趋势,2008—2016年,受近期新疆产业结构调整与就业保障措施的影响,第二产业内的偏离程度处于收缩状态。

图3 新疆相对劳动生产率

三、新疆就业与产业结构动态偏离份额分析

本文分别选取1978—2016年全国和新疆产业与就业数据,利用以上模型对数据进行处理,计算结果,如表1、表2。

表1 新疆三次产业整体就业增量分离结果①年份1978—1980、1980—1985、1985—1990、1900—1995的数据结果由计算数据除以相隔年份得到。单位:万人

(一)新疆三次产业整体就业增量分析

1.新疆三次产业就业增量整体静态分析

根据表1可以看出,1978—2016年间新疆就业总增量增长势头良好,其值为正(628.59)且远高于按照全国标准的区域增长份额N(193.10),总偏离为正值(453.49),表明新疆总体就业结构水平高于全国水平,就业结构提升空间较大,主要是由于竞争性转移份额D为较大的正值(429.01)的原因,同时,也说明新疆就业结构有竞争力优势。而P>0,即结构性转移份额为较小的正值(6.47),说明新疆就业结构素质较好,三次产业的就业分布中就业增长速度快的产业部门比重大于发展速度慢的产业部门,对经济发展具有促进作用,但超出份额较小,效果不太明显。

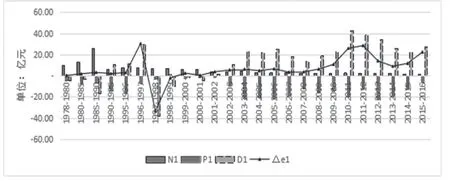

图4 新疆总图就业增量分解变化

2.新疆三次产业就业增量整体动态分析

由表1图4可以看出,新疆就业增量整体变化过程波动较大,1978—1996年间,区域增长份额比重较大且远超于新疆就业增量,因此总偏离为负,这一阶段新疆就业结构发展主要靠全国就业水平带动。1996—1997年就业增量迅速增加,此阶段主要受竞争性偏离份额贡献率较大的影响,说明这一时期新疆就业结构竞争力优势比较明显。1997—2001年同样受竞争性偏离份额的影响,但数值变为负值,此时效应变为负偏离,导致总偏离小于0,这一阶段新疆就业水平低,没有区域竞争优势。2001—2016年就业增量呈波动性增长趋势,但增长幅度较大,因为这一时期竞争性偏离份额依然发挥重要作用,使就业增量远大于区域增长偏离份额,新疆就业结构水平在这一阶段高于全国水平。

(二)新疆三次产业就业增量具体分析

图5 新疆第一产业就业增量分解变化

1.第一产业内就业增量分解情况

由图5可以看出,1978—1990年新疆一产业内就业的区域增长分量份额大于产业结构转移份额、竞争性转移份额,说明这一时期新疆一产内就业增量受全国就业增长的带动发展。1990—1997年区域增长分量与竞争性转移分量均具有上升趋势,但竞争性转移份额为正且占比最大,这一时期新疆一产内就业增长主要受竞争性偏离分量的影响,说明此阶段一产业内就业具有竞争力优势。

1997—2002年区域增长份额占比最大,就业增量呈下降趋势,结构性转移份额与竞争性转移分量均小于零,这一时期新疆一产内就业发展水平低于全国水平。2002—2016年竞争性偏离分量整体波动性上升,并且在一产内就业增量中占主体地位,就业增量整体呈波动上升趋势,增长部分由竞争性转移份额贡献,下降部分主要受结构性转移份额的影响,这一时期新疆一产内就业水平高于全国水平,并且具有竞争力优势,但结构性转移份额多数为负,说明一产内就业发展速度快的行业部门占比较小,影响经济发展,这是因为一产内剩余大量劳动力,竞争优势来自于滞留劳动力的数量。

图6 新疆第二产业就业增量分解变化

表2 新疆各产业就业增量具体分离结果单位:万人

2.第二产业内就业增量分解情况

由图6可以看出,1978—1990年第二产业的就业增量的区域增长分量呈上升趋势,且份额较大,这一时期就业增量的上升主要受区域增长份额的影响。1990—1997年就业增量呈下降趋势且速率较快,主要受竞争性转移份额为负且占比较大的影响,说明第二产业就业水平没有竞争性优势。1997—2002年就业增量呈下降趋势,但主要受结构性转移份额为负且比重较大的影响,表明第二产业就业发展速度慢行业部门占比较高,即第二产业对劳动力吸纳能力较差。2001—2002年比较特殊,竞争性转移份额从较大的正值变为较小的负值,成为了这一年第二产业就业增量急剧下降的主要原因。2002—2012年,这一时期结构转移份额在就业增量中占主体地位,竞争性转移份额为较大的负值,表明此阶段新疆第二产业内就业水平高于全国水平,并且劳动力转移能力较强。2012—2016年第二产业的就业水平仍高于全国水平,但这次主要受竞争性转移份额的影响,此阶段第二产业具有竞争力优势。

图7 新疆第三产业就业增量分解变化

3.第三产业内就业增量分解情况

由图7可以看出,1978—2001年,结构转移分量为正值,且在这一时期占主体地位,对就业增量的贡献率较大,就业增量下降部分主要受竞争性转移份额的影响,表明此阶段第三产业发展速度较快,劳动力转移能力强。2001—2016年及产业结构转移份额与竞争性转移份额均为正值,且占比较大,此阶段新疆第三产业就业发展水平高于全国水平,并具有区位竞争优势。

四、研究结论与政策启示

(一)研究结论

1.指标分析表明

新疆整体就业与产业结构协调系数长期处于瓶颈区间[0.7-0.9]内,就业与产业结构调整力度不足,协调性无法得到改善;新疆整体就业结构变动与产业结构调整不同步,就业结构调整滞后于产业结构发展,只是存在散点状态下的同步变动情况;新疆第一产内滞留大量剩余劳动力、第二产劳动力吸纳能力提升空间大,第三产业劳动力吸纳能较好,就业与产业结构相对协调。

2.偏离份额分析表明

总体来看,新疆区域就业水平高于全国水平、就业结构素质较好、就业发展速度快的产业部门比重较大、就业结构具有区位竞争优势;从具体产业来看,首先,第一产业内就业发展依托全国就业发展水平、就业结构素质差,对新疆整体就业结构有负向作用,但从竞争力分量来看具有区位竞争优势;其次,第二产业内就业发展水平高于全国就业平均水平、就业结构素质较好,对新疆整体就业结构有正向作用,且具有区位劣势;最后,第三产业内就业发展水平高于全国就业平均水平、就业结构素质较好,对新疆整体就业结构有正向作用,且具有区位竞争优势。

总之,指标分析与动态偏离份额分析结果存在一致性,新疆整体就业势头好,各产业对就业的吸纳能力有待提高,劳动力素质有待提高,就业与产业结构调整力度有待提升。从结构的内部影响因素来看,新疆就业水平高于全国就业水平,是指新疆较低素质技能的农村劳动力剩余量占总体劳动力比重高,就业输出准备动力足;新疆就业的竞争力优势,并不代表新疆劳动力素质高,或者就业与产业结构协调性较好,而说明第一产业剩余劳动力输出可能性大具有竞争优势,对于全国就业水平的依赖性在结构上存在较大比重;第二产业劳动力吸纳能力有待提高,说明第二产业对于综合素质低的第一产业内滞留的劳动力无法实现输入,造成了随着第二产业发展,就业与产业结构偏离度越大,结构质量越是恶化;第三产业内虽然吸纳劳动力能力强,但是产业内部就业空间处于饱和状态、服务型部门缺乏创造性,无法扩大就业空间,也导致剩余劳动力输入困难,反而具有输出的可能。综合来看,新疆就业与产业结构面临的不仅是一产业内剩余大量劳动力、就业与产业结构之间无法实现有效对接、结构变动偏离趋势严峻等问题,而且存在产业间劳动力联动失衡问题,即一产劳动力输向二产的劳动力素质问题,二产面向一产低素质人员输出问题,加剧一产内部就业严峻性,三产就业饱和性与一产劳动力剩余的矛盾性,三产就业结构优化与一、二产业不同步问题。

(二)政策启示

根据一般劳动力流动规律,第一产业剩余劳动力向第二、第三产业转移、第二产业低素质技能人员向第三产业部门转移是就业结构转变的主要形式,但各地三次产业发展状况、产业内部吸纳能力差异性较大,受大数据、物联网、人工智能等高新技术的普遍应用,传统就业岗位将会受到严重冲击。因此,新疆少数民族地区就业与产业结构的优化调整遵循实事求是、成效第一的原则,需要从制度与政策创新、就业需求与供给协同改革、就业与产业结构社会关系等几个层面给予政策启示,既要提升劳动力综合素质技能,保障劳动力在三次产业之间的自由流动,又要具体把握就业与产业结构内部出现的问题,给出重要战略调整,实现就业与产业结构高质量发展。

1.政策创新支撑就业与产业结构关系转型升级、提高产业内部劳动力吸纳能力,解决协调关系调整力度问题

推进就业与产业结构关系转型升级问题的关键是制度与政策的创新,这是提升就业质量的保障,为就业与产业结构调整提供良好的政策环境,就业制度创新不能仅关注就业在产业结构中分布的中观结构问题,而是应该从微观就业制度与政策的创新,新疆就业微观层面制度与政策创新需要从劳动力综合素质技能提的保障政策、剩余劳动力输出渠道创新、就业通道公平、公正的营运环境创造、就业岗位调整与优化(无效岗位设定、有效岗位的空缺)、劳动力工资待遇制度的合理调整、劳动力安全保障制度具体细化。

2.从就业的需求侧与供给侧结构协同改革角度推进就业与产业结构协调发展、解决产业内就业高效配置问题

就业的供给侧结构性改革的本质是优化经济结构,为经济高质量发展注入新活力,同时,也是有效配置劳动力在三次产业中的合理分布,解决各产业部门劳动力剩余或劳动力短缺问题。供给侧方面要加大对劳动力素质技能的培训,提升就业素质,实现与高标准就业岗位的对接;深度调整二、三产业结构,提升就业空间,实现就业渠道保障。需求侧方面要有效对接供给侧调整原则,在高质量劳动力、高动能就业产业结构、高保障就业环境的基础上,扩充岗位需求、劳动力技能需求、产业研发与创新需求。需求侧与供给侧的有效对接,对治理就业与产业的深度结构问题,适应经济高质量发展意义重大。

3.基于就业与产业结构社会网络关系新视角促进就业与产业结构优化,解决发展质量问题

基于传统视角来看,解决就业与产业结构的协调性问题,基本从吸纳劳动力、调整产业布局、提升就业空间等具体措施入手,但在新时代中国特色社会主义的经济环境下,基于社会关系视角处理就业与产业结构协调问题更加符合当前经济发展阶段性要求,处理就业与产业结构的社会关系就业要充分利用好人力与社会资本,把握社会经济环境的基本发展方向,改变从单个具体问题反应整体的思想,从社会关系视角处理就业与产业结构发展的本质性问题。归根结底处理就业与产业结构发展的目的在于提升经济结构质量,满足经济高质量发展的客观需求,具体落脚点是以人为本,社会关系的本质的人与人之间的关系,劳动力是产业发展的核心,劳动力不仅以生产资料的方式存在,而是应以就业与产业关系的最终受益人身份存在。