中国地方政府税收竞争的空间策略互动性和门槛效应*

2021-06-01禚铸瑶

禚铸瑶

一、引 言

1994年的分税制改革标志着中国财税体制由计划经济体制转向市场经济体制,行之有效地推动了中国经济和各项事业的发展。地方政府在财政收入分成机制和晋升机制的双重激励下拉动经济增长。一方面,分税制改革下的财政分权体制规定地方政府征收特定税种,对共享税按比例分成,给予了地方政府涵养税基、吸引投资的政策激励;另一方面,地方政府官员出于晋升压力,展开了一场场经济绩效锦标赛。张军(2005)和周黎安(2004,2007)等一系列研究结果表明,以经济绩效为核心的相对绩效考核机制在中国地方政府层面存在,支持了中央政府运用人事权来激励地方政府官员促进地方经济发展的举措。在招商引资、扩张地区产业发展的过程中,中国地方政府间展开了激烈的竞争。

Tiebout(1956)的“用脚投票”理论和Oates(1972)的分税制思想为地方政府税收竞争提供了理论依据和建模思路。传统的基本税收竞争理论(BTCM)认为在完全资本流动的假设下,资本税率与资本流动性、劳均资本呈负相关关系,地方政府税率呈现“逐底竞争”(race to the bottom)的现象。而以Baldwin&Krugman(2004)为代表的新经济地理学对BTCM提出了质疑,认为经济一体化程度能够增加资本粘性,集聚租的存在使核心地区(经济发达地区)在不流失资本的前提下征收更高的税率。

近年来,国内诸多学者以新经济地理学为研究框架,探究了中国地方政府税收竞争的现象,结果不尽一致。雷根强和何惠敏(2009)采用1978—2005年中国省域面板数据,研究了东部和东中部地区的税收竞争形态,认为产业集聚对中国区域税收竞争产生正向的影响,产业集聚产生的集聚租金使得经济中心区域对资本的吸引力较外围区域强。然而,钱学锋等(2012)采用1999—2007年中国工业企业微观数据,检验东中西部工业企业税负和经济集聚的相关关系,结果表明地方政府的主要策略仍然是“逐底竞争”,政府并未对集聚租征税。禚铸瑶等(2018)对中国280个地级市工业企业微观数据进行分析,结果发现地方政府依据不同的经济集聚特点采取差异化的征税策略,其税收竞争是政策引导下政府与企业的智慧博弈,而非“逐底竞争”。

尽管以上研究考虑了多种企业税负形式、集聚特征指标和其他影响地方政府课税的宏微观因素,但他们均未考虑地方政府税收政策在空间上的策略互动性。从经济同城化的角度考虑,随着交通条件的改善,城市间产业、资源、劳动力和贸易越来越便利,协调区域产业发展、共同配置区域资源的趋势日益明显,毗邻城市的税收政策动态趋同①关于经济同城化的税收政策背景、现状和问题,参考厦门市地方税务局课题组于2013年发表在《发展研究》第3期上的文章《促进厦漳泉经济同城化发展的税收政策研究》。。龙小宁等(2014)采用中国2000—2006年县级政府税收数据证明了中国地方政府存在正向的空间税收竞争行为,但其研究框架未考虑新地理经济学税收竞争理论中的集聚水平、资本流动性和贸易成本等经济因素对政府征税策略的影响。总结前人研究成果,本文发现前人或是忽略了相邻地区间的税收策略互动作用,或是忽视了重要经济因素对地方政府征税策略发挥的作用。

本研究将涵盖以下创新点:第一,将地方政府的空间竞争关系纳入税收竞争研究框架,采用带有外生解释变量的空间滞后计量模型,描绘地方政府税收政策在空间上的策略互动,对中国地级市政府的税收竞争机制展开研究。第二,以城市人均GDP水平作为地区经济发展实力的代理变量,用门槛回归的方法探寻城市间税收竞争模式的门槛效应,探究劳均资本、市场流动性、对外开放度等因素对地方政府税收政策的影响是否随着经济发展阶段的不同而变化。传统的东、中、西部经济区域划分方法存在内部经济发展不均衡的问题,经济发展程度相近的毗邻地区政府的征税策略可能趋同。门槛回归的方法能够巧妙揭开被经济发展不均衡问题所掩盖的政府税收竞争模式差异。第三,目前尚未有空间滞后门槛模型的理论和应用研究。本文创新性地提出了一种空间滞后门槛面板模型,用截面极大似然估计法获得各参数的估计,并将估计技术和检验方法用于研究中国地级市政府税收竞争的空间策略互动性和门槛效应。

论文结构安排如下:第二部分介绍税收竞争理论及研究假说;第三部分构建空间滞后门槛面板模型并给出估计方法;第四部分介绍变量选取过程并对比计量模型,第五部分给出统计检验方法和实证研究结果;最后是结论总结。

二、税收竞争理论及研究假说

长久以来,如何通过权力的分配促进区域经济的协调发展是中央政府的重要目标,中央政府和地方政府的财政关系以及地方政府间的竞争关系,一直是经济学研究的重要课题。税收竞争是指相互独立的政府间所采取的任何非合作性的税制设定行为。

Tiebout(1956)提出的政府间竞争模型是税收竞争问题的雏形。Tiebout(1956)假定存在数量众多的提供不同的税收和公共服务组合的辖区,个人可采用“用脚投票”的方式给地方政府增加约束力,迫使各地政府最大限度地提高财政收支效率。Oates(1972)基于人群偏好差异假设,提出了“财政分权定理”,即让地方政府将一个帕累托有效的产出量提供给它们各自的选民,地方政府为了吸引资本,竞相降低相应的税收,将使地方支出处于边际收益等于边际成本的最优水平之下。

Zodrow&Mieszkowski(1986)提出的经典税收竞争模型(Basic Tax Competition Model,简称BTCM)是Oates(1972)的模型化表达。BTCM认为,对流动资本征税将减少政府公共支出水平,降低公共产品的提供效率,政府间的税收竞争会导致“逐底竞争”(race to the bottom)的现象,在均衡状态下,地方政府供给公共产品的效率低下。考虑到交易成本的降低会带来聚集经济、外部性、规模经济等现象,Baldwin&Krugman(2004)在企业规模报酬递增假设下,提出了一套新的税收竞争理论模型(简写为BK-BTCM)。BK-BTCM引入了集聚租的概念①Andersson&Forslid(2003)首次提出了集聚租的概念,并认为政府能够对集聚租征税。,并认为资本流动性和市场一体化程度影响着地区间税率差水平,当资本是可流动的且市场集聚程度够强时,税率与劳均资本水平成正比;市场集聚和资本流动使具有相同资本存量和劳动水平的两地之间产生税率差异,“逐顶竞争”(race to the top)将成为可能。简而言之,Baldwin&Krugman(2004)质疑BTCM中税率与劳均资本负相关的结论,认为集聚水平较高的地区征收更高的税率且不流失资本。

中国地方政府的竞争模式存在着一体两面性:以西方税收竞争理论为框架的流动生产要素的竞争和以地方官员晋升博弈为框架的标尺竞争(周业安和宋紫峰,2009)。从内在联系来看,前者为后者的表征,后者是前者的内核。结合中国国情实际,本文在横向政府静态竞争假设下,以中国地方政府税收竞争机制为中心,提出三点假设。

假设1:中国地方政府间的税收竞争存在空间策略互动性特征。

生产要素的流动性是税收竞争的来源。为提升相对竞争力,相邻地区政府在经济建设、投资拉动和人才引进等方面上展开激烈的税收竞争。一方面,为防止生产要素流出,地区之间相互模仿税收政策,进而导致税收政策趋同。另一方面,在大都市经济圈和同城化趋势下,毗邻地区政府发挥相对优势,协调区域产业发展、共同配置区域资源,税收政策实现动态趋同,表现出地区间的合作性互动。本文假设在投资驱动型经济增长时期,中国地方政府积极采用税收竞争手段(如区域税收优惠、财政返还、税收折扣等),表现出显著的空间策略互动特征,即相邻地区的税收政策趋同。

假设2:中国地方政府间的税收竞争存在经济发展水平上的门槛效应。

中国长久以来面临人口众多、经济发展不平衡的基本国情。由于地区资源禀赋、营商环境和交通运输等条件存在差异,企业对税收政策的敏感程度不同。在经济发达地区,城市基础设施建设完备,对外开放度高,生产要素的流动成本低,企业税负水平低。反之,在经济欠发达的地区,城市基础设施建设相对落后,对外开放度不高,生产要素的流动成本高,地方政府有较大征税空间。从标尺竞争的角度,在经济发展水平相似的相邻地区之间,政府官员晋升博弈的动机较强,而在经济发展水平相差较大的相邻地区,政府官员晋升博弈的动机较弱。因此,本文假设中国地方政府间的税收竞争存在经济发展水平上的门槛效应。

假设3:中国地方政府间的税收竞争是一场依据经济发展特点进行差异化征税的策略博弈。

经济发展不平衡的基本国情决定了中国各城市的经济集聚形态、经济体制结构、财政支出能力千差万别。已有研究证明了中国地方政府的征税策略与经济集聚形态、资本流动水平、企业特征和城市基建水平等经济特征有关。处于不同经济发展阶段的地方政府是否会依据地区经济特点进行差异化征税是本文研究的问题。本文假设中国地方政府的税收竞争是一个复杂的博弈过程,不会简单遵从BTCM理论所论述的“逐底竞争”模式或BK-BTCM理论所论述的“逐顶竞争”模式,而是结合地方经济的发展水平和形态,采取了差异化的策略博弈。

三、空间滞后门槛面板模型的构建和参数估计

(一)模型构建

近十年来,考虑外生解释变量与被解释变量非线性关系的空间计量模型被越来越多地研究讨论。当解释变量与被解释变量的非线性关系呈现截断特征时,门槛回归模型(Threshold Regression Model)较为适合。门槛回归模型通常用于表征数据中的非对称性,聚集和跳跃现象等非线性特征,被广泛应用于各学科领域(Shen etal.,2019)。然而,目前尚没有将门槛结构引入空间滞后模型外生变量项的相关研究成果。

为探究中国地方政府间的税收竞争是否存在经济发展水平上的门槛效应,本文创新性地提出一种简单的空间滞后门槛面板模型,将空间滞后模型的解释变量项中加入了门槛设计。

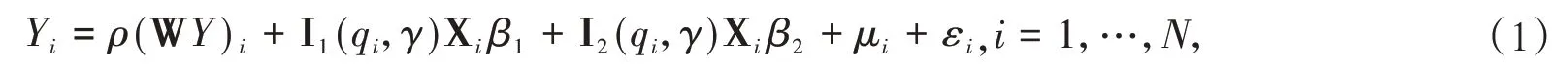

以单门槛模型为例:

其 中,Yi=(yi1,…,yiT)′为被解释变量观测向量,Xi=[xi1xi2...xiT]′为解释变量观测矩阵,qi=(qi1,qi2,...,qiT)′为门槛变量观测向量。yit、xit和qit分别为一维被解释变量、k维解释向量和一维门槛变量在第i个截面t时刻的观测值。W=WN⊗IT,WN=(wij)N×N为预先设定的空间邻接矩阵,IT为T×T维单位阵,(WNYN)i是经过空间邻接矩阵加权的被解释变量向量的第i个观测值,I(⋅)是示性函数对角矩阵,I1(qi,γ)=diag{I(qi1≤γ),...,I(qiT≤γ0)},I2(qi,γ)=diag{I(qi1>γ),...,I(qiT>γ)}。随机误差向量εi=(εi1,εi2,...,εiT)′,εit独立同分布地服从于均值为0,方差为σ2的未知分布;ρ为待估空间相关系数,模型依据门槛变量与门槛值γ的大小关系分为两个机制(regime),k维回归参数向量β1,β2是两种机制区分的标志。μi=eTci是个体效应向量,eT为T×1的全1矩阵,ci为第i个样本的一维个体效应。ci为常数时反映固定效应,ci为随机变量时反映随机效应。

(二)参数估计

具有固定效应的空间滞后门槛面板回归模型的估计方法如下:

记共同参数向量τ=(ρ,γ,β′,σ2)′,B(ρ)=INT-ρW,INT为NT×NT维的单位矩阵。式(1)可以写为其中,U=IN⊗eT,易知∂ε/∂Y=B(ρ)。

对数似然函数表达式如下所示:

本文采用截面极大似然方法估计未知参数向量τ,在一定的正则假设条件下,可以证明上述方法所得到的截面极大似然估计量具有相合性和渐近正态性①出于篇幅限制,假设条件、估计步骤、估计量的相合性质及渐近分布的证明过程省略。。

四、变量选取和模型对比

为验证三点研究假说,本文选取了一些具有代表性的指标,并对其进行建模分析。

(一)变量选取

本文使用了以下经济指标②本文沿用了禚铸瑶等(2018)采用的经济指标,指标的含义和计算方法相同,故在本文中不做赘述。:(1)企业实际平均税率ATR,代表地方政府征税的努力程度;(2)影响力集聚指数,反映地区产业集中度和产业关联度;(3)专业化集聚指数,即地区产业Gini系数,反映地区产业分布均衡程度;(4)劳均资本对数和人均货物运输水平,分别反映地区劳均资本水平和资本流动性,是Baldwin&Krugman(2004)税收竞争模型中的重要变量;(5)关于企业特征和城市基建水平变量,这些变量已被钱学锋等(2012)和禚铸瑶等(2018)证明显著影响地区企业税负水平;(6)为了探寻不同经济实力的地级市政府间税收竞争模式差异,本文采用人均GDP水平作为地区经济发展实力的代理变量;(7)本文选取3个明细税率指标:平均增值税率VAT(应交增值税总额/工业增加值总额)、平均所得税率INCT(应交所得税总额/利润总额①为防止负利润企业摊薄分母造成指标高估,在计算地区平均所得税率时排除了利润为负且所得税税额为零的企业。)和平均营业税金及附加比率OPT(主营业务税金及附加总额/主营业务收入总额),以探究地方政府在不同税种方面的税收竞争差异。三个平均税率指标由每个地区每年度工业企业财务数据汇总计算所得。描述性统计结果参见表1。

表1 变量的描述性统计量结果

本文数据来源于1999—2008年中国工业企业数据库、《中国城市统计年鉴》、国家统计局网站和世界投入产出数据库。除Freight、Road、CWorker和GDP的相关数据来自于《中国城市统计年鉴》外,其余变量均由192.81万家制造业企业相关数据汇总和计算得出。

考虑到金融危机事件对中国的宏观经济(如外商投资、工业产值等)、微观经济和财政政策均产生了较大程度的影响(段军山和宋贺,2013;刘春晓等,2013;郅学霞,2017),采用金融危机以后时期的样本可能对研究结果造成估计偏误。因此,为避免外部冲击对本文研究问题的干扰,本文采用了2009年以前的经济数据。

(二)模型对比

为解释企业实际税率与经济影响因素的关系,获得地方政府税收政策可能存在的空间相关关系和门槛效应,本文分别建立了普通面板回归模型、空间滞后面板模型和空间滞后门槛面板模型,比较三种模型的拟合结果,然后在第五部分,基于回归结果解释地方企业实际税率和经济集聚以及其他影响因素的内在联系。

1.模型I

构建如下普通面板回归模型:

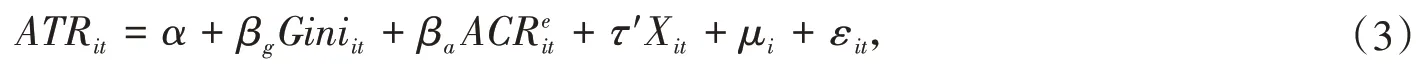

其中,因变量ATRit为t时期i地区的工业企业实际平均税率水平,代表地方政府征税的努力程度。自变量Giniit(专业化集聚指数)代表t时期i地区的产业Gini系数,度量地区产业结构的专业化程度。ACReit为t时期i地区反映地方产业集中度和产业关联度的影响力集聚指数。Xit代表t时期i地区影响企业税率的其他相关变量(详见表1第1列第4—10行)。

2.模型II

建立如下空间滞后面板数据模型:

其中,ρ为税收竞争反应系数,度量相邻地区税率水平对本地区的影响程度,wi,j为空间邻接矩阵的第i行第j列元素,其他符号含义与模型I相同。

3.模型III

构建如下双门槛空间滞后门槛面板数据模型:

另外,为探索地方政府对不同税种的空间竞争关系和门槛效应,本文将构建三种税率(增值税率VAT、所得税率INCT和营业税及附加比率OPT)与解释变量Z的空间滞后门槛回归,模型结构与公式(5)相似,被解释变量分别为VAT、INCT和OPT。

五、统计检验和实证分析

(一)统计检验

1.空间相关性检验

本文采用Moran’s I统计量度量模型中可能存在的空间相关性。在地理空间邻接矩阵设计下,各年Moran’s I统计量显著,说明企业实际税负在地理分布上显著相关。本文还构造了似然比检验统计量(Likelihood Ratio,LR)以检验面板数据模型是否存在空间滞后效应。经计算,模型II和模型III的混合面板估计模型、固定效应面板模型和随机效应面板模型的LR统计量p值均为0。固定效应模型的拟合优度最高,随机效应假设被拒绝(Hausman检验卡方值51.89,p值为0)。以上结果说明,空间模型解释力度更强,数据更适合固定效应模型。由于个体固定效应模型结果优于时间固定效应,拟合参数在符号和大小与双向固定效应相似,为保留更多的自由度水平,本文最终以个体固定效应展示结果。

2.门槛效应及个数检验

门槛效应检验用于检验样本中是否存在显著的截断特征。本文借鉴Hansen(1996)的思想,进行了门槛效应检验①出于篇幅限制,此处省略门槛效应及个数检验的步骤描述。。经过门槛效应存在性检验,得到F统计量为175.3147,P值为0,说明空间滞后模型未能解释数据中显著的截断特征,地方企业实际税负和经济变量的关系存在非线性特征。经过双门槛效应检验,得到F统计量为175.3147,P值均为0,说明空间回归模型至少存在两个门槛。为控制经济问题的解释复杂度,本文不再扩张门槛个数,以双门槛(三区制)空间滞后模型结果列示。

(二)实证结果分析

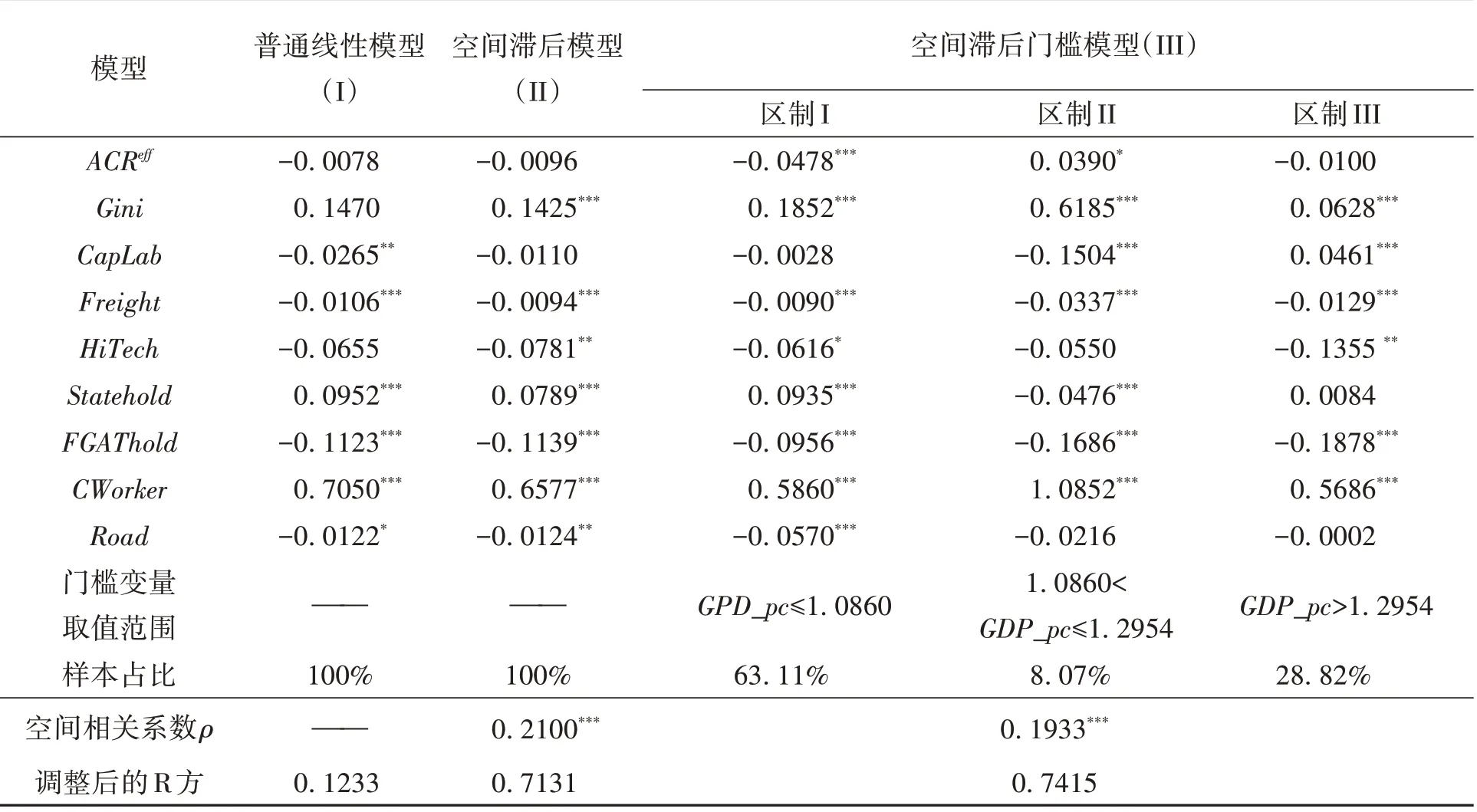

表2列示了普通面板模型(模型I)、空间滞后面板模型(模型II)和以人均GDP为门槛变量的三区制空间滞后门槛面板模型(模型III)的回归结果。模型I中调整后的R方仅为0.1233,模型II和模型III的调整后R方均达到0.7以上,表明空间模型极大程度上提高了拟合优度。模型II与模型III的空间相关系数大小相近(接近0.2)且均显著为正,这体现了中国280个地级市企业平均实际税负的正向相关性,揭示了地区政府税收竞争的空间策略互动特征。这意味着,相邻城市政府对企业的平均税率提高1个单位,将使得该地区企业平均税负提高近0.2个单位。假设1得到了实证支持。

表2 模型比较分析

模型III的门槛检验显著,说明中国地方政府间的税收竞争模式存在门槛效应,且模型III拟合优度相较模型II有所提高,各区制回归系数大部分显著,大小和符号因区制而异,说明模型能够捕捉不同区制内地方政府的差异化征税策略,假设2得到了实证支持。

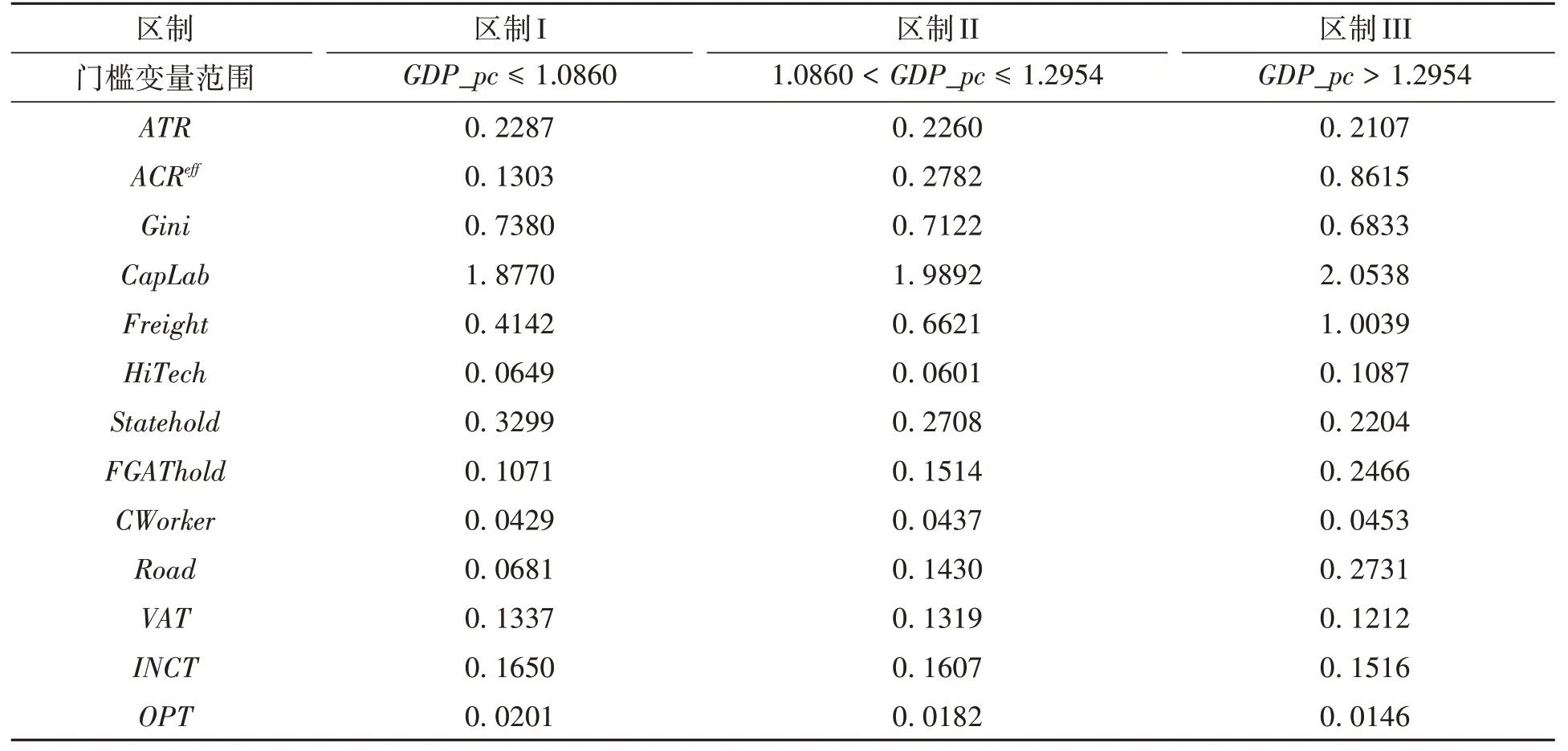

为进一步了解地方政府征税策略的差异化特征,本文计算出每个区制的指标均值,如表3所示。区制I代表人均GDP低于1.086万元的地区样本,本文简称“欠发达地区”,占全体样本的63.11%;区制II代表人均GDP在1.086万元和1.2954万元之间的地区样本,简称“中等发达地区”,占全体样本的8.07%;区制III代表人均GDP高于1.2954万元的地区样本,简称“发达地区”,占全体样本的28.82%。表3给出了两点经济特征:(1)各区制样本的指标平均值与人均GDP变动关系是单调的。地区经济发展水平越高,企业税负水平(ATR、VAT、INCT和OPT)、地区专业化系数Gini和国有资本比率Statehold数值越小,而影响力集聚指标ACReff、劳均资本CapLab和人均货物流通量Freight等其他指标数值越大。在样本期内,中国城市经济的快速增长往往来自于外商直接投资规模的扩大、城市基础建设的拉动和工业产业的大力发展。可见,表3中数值上的规律特征符合中国经济发展的客观实际。(2)从数值变化幅度来看,经济发达地区的影响力集聚指标ACReff、人均货物流通量Freight、高科技企业产值贡献率HiTech、外商及港澳台资本比率FGAThold和道路交通覆盖率Road显著高于其他两个区制。从新经济地理学的角度来看,区制III更适合描述经济发达的“核心地区”,对应地,区制I和区制II更适合描述经济较为滞后的“边缘地区”。

下面分析表2中模型III的回归结果:

表3 各区制变量均值

第一,ACReff的回归系数在区制I中显著为负数,说明经济欠发达地区的地方政府未能对产业集中度和产业关联度征税。经济欠发达地区的地方政府为拉动企业投资、鼓励产业经济和完善产业链条积极采取减税措施。相较于模型I和模型II不显著的估计结果来看,模型III在区制I的估计结果显著(5%显著性水平下),说明空间滞后门槛模型有效地捕捉到了企业平均实际税负和地方产业集聚程度ACReff的负向关系。

第二,Gini系数的回归系数为正,产业专业化集聚程度对税率的贡献呈倒V型。三个区制Gini系数的回归系数均显著为正,说明中国各地政府有能力对地方产业不均衡程度征税。从系数大小来看,经济欠发达和中等发达城市的地方政府对专业化集聚程度的边际征税意愿更强。两类地区多数为中西部地区城市,地域粘附度高、税率敏感度低的工业企业依赖天然资源和地方产业政策,政府倾向于征收高税率,表现为Gini系数的回归系数较大,且Gini系数数值高于经济发达地区(见表3),反映出了地区产业结构单一的问题。相比之下,经济发达地区的Gini系数对企业实际税负的边际贡献最小,城市多数为东部发达城市,资本流动性强,产业分散度高,地域粘附力弱,政府对地区产业专业化集聚程度的征税能力较弱。

第三,从劳均资本(CapLab)和人均货物运输水平(Freight)对企业税负的影响关系来看,发达地区CapLab对企业税率的边际贡献显著为正,中等发达地区CapLab的边际贡献显著为负,欠发达地区的Ca⁃pLab指标系数不显著;三类地区Freight的回归系数均显著为负,绝对值呈倒V型,表明随着城市经济发展水平的提高,市场流通水平的节税幅度先增后减。在经济发达地区,市场流动性对税率边际贡献幅度的减少,可能反映了经济集聚带来的集聚租降低了企业对实际税负的敏感度和资本流动意愿。

第四,外商及港澳台资本比率(FGAThold)和高科技企业产值(HiTech)对企业税率存在显著的负向边际贡献,反映了地方政府为了吸引外资、鼓励高科技产业发展,对此两类企业提供更多税收优惠政策。经济发达地区的两指标数值高,边际贡献大,节税效应更显著。

第五,政府对国有资本企业的税负依赖程度与地区经济发展水平呈负相关。在欠发达地区,国有资本比率(Statehold)显著高于中等及发达地区(见表3),且Statehold对税率的贡献回归系数显著为正,可见国有资本企业是高税负的主要承担者。经济发展中等地区的Statehold的贡献回归系数显著为负,发达地区Statehold不显著,表明经济发展程度高的地区国企粘性差,政府难以对其征税。

第六,道路交通覆盖率(Road)的系数显著为负,而基建工人比率(CWorker)系数均显著为正,表明政府更希望企业对当期和将来的基建投资付费而不是为过去的基建投资和已有的基础设施买单。

为探索地方政府对不同税种的空间竞争关系和征税策略,本文计算了三种税率(地区平均增值税率VAT、地区平均所得税率INCT和地区平均营业税及附加比率OPT)与解释变量的空间滞后门槛回归结果。具体地,VAT模型存在两个门槛变量,空间相关系数为0.2991,说明相邻城市政府对企业的增值税平均税率提高1个单位,将使得该地区企业平均税负提高近0.2991个单位。INCT模型和OPT模型存在一个门槛变量,空间相关系数分别为0.1381和0.1735。与此两种税率相比,VAT模型的空间相关系数较大。增值税是中央地方共享税,地方政府为追求政绩目标,扩大工业产业产能,积极涵养税源,在增值税税种上采取了更加激烈的竞争模式。在影响因素方面,各变量系数符号与表3的模型III基本一致,体现了回归结果的稳健性①出于篇幅限制,三种明细税率模型的回归结果不再列示,如需请联系作者索取。。

结合税收竞争理论,本文发现在经济发达地区,企业实际税率与劳均资本正相关,集聚租缓和了市场流动性的节税作用,降低了企业的税收敏感度,支持了BK-BTCM的部分理论成果。在经济欠发达和中等发达地区,地方政府无法对产业集中和产业关联产生的“集聚租征税”,企业实际税率与劳均资本、市场流动性均呈负相关关系,支持了BTCM的部分理论成果。为避免“竞争到底”的恶劣情形,中国地方政府结合客观实际,利用企业对资源(生产资源和政策资源)的粘性,对产业专业化产生的“集聚租”征税,展现了税收竞争博弈过程中的不凡智慧。可见,中国地方政府的税收竞争是一个复杂的博弈过程,并非简单遵从BTCM理论所论述的“逐底竞争”模式或BK-BTCM理论所论述的“逐顶竞争”模式,而是结合地方经济的发展特点采取了差异化的策略博弈,假设3得到了实证支持。

六、结论与启示

本文提出了一种新的空间滞后门槛回归面板模型,用截面极大似然估计法获得各参数的估计,将估计技术用于研究中国地级市政府税收竞争的空间策略互动性和门槛效应。该模型解决了东、中、西部经济区域划分方法存在的内部经济发展不均的问题,也为一类经济问题提供了避免以经济区域粗糙划分地区的空间计量方法。

通过将1999—2008年间中国280个地级市的工业企业平均税率对产业集聚水平、劳均资本存量和市场流动性等相关因素进行建模分析,本文发现地方政府存在显著的正向税收策略互动,税收竞争模式存在经济发展水平上的门槛特征,地方政府依据经济发展特点采取了差异化的征税策略。具体结论与启示如下:

第一,分税制改革以后,中国地方政府的财政积极性被充分调动起来。作为财税博弈的一种重要手段,中国地方政府间的税收竞争被证明是存在的,这具体表现在毗邻城市政府的税收政策存在显著正向的空间策略互动性。另外,本文将人均GDP水平作为门槛变量,对研究样本进行实证分析,发现了中国地方政府间的税收竞争模式存在依经济发展水平不同而变化的门槛效应。

第二,中国地方政府对集聚租的征税效应体现在地方专业化程度而非产业集中度和产业关联度上面。产业集中度和产业关联度有减税作用,产业专业化程度是政府征收集聚租的主要力量。因地方产业专业化产生的“集聚租”虽然降低了企业对税收政策的敏感程度,为地方政府的税收政策和税利增收创造了空间,但实为资源依赖意义上的“集聚租”,而非通过产业关联所带来的外溢性增加了资本粘性,产生的“集聚租”。在产业集中度和产业关联度更高的城市,企业平均税率更低。地方政府为实现产业规模化、技术专业化和投资多元化,采用降低税率的方式吸引投资,而政府对此种产业集聚带来的外溢性并未采取“涨价”的征税策略。

第三,企业税负水平受劳均资本水平和市场流动性的显著影响,各地区表现存在差异。一方面,经济发达地区劳均资本水平对企业实际税率产生正向影响,经济中等发达地区劳均资本水平对企业实际税率产生负向影响。另一方面,市场流动性与企业平均实际税负呈现负相关关系,且随着城市经济发展水平的提高,市场流动性的节税幅度先增后减。

第四,地方政府对国有资本企业的税负依赖程度与经济发展水平呈负相关,对外商及港澳台企业和高科技企业的税收优惠力度与经济发展水平呈正相关。在欠发达地区国有资本比率显著高于发达地区,国有资本企业是高税负的主要承担者。各地政府均对外商及港澳台企业和高科技企业则给予更多的税收优惠,且经济越发达优惠倾向越大。

第五,从细分税种角度,各税种的竞争模型均存在显著的空间策略互动性和门槛效应。地方政府在增值税方面的竞争努力程度较大,在所得税和营业税方面的竞争力度较弱。

本文的相关结论或能够为政府制定新的制度竞争机制提供有益借鉴。无秩序的税收竞争也可能带来税基流失、税负分布扭曲和地区经济失衡等问题,上级政府对其下辖地方政府应充分发挥管理和协调作用,以防止辖区内出现有害的税收竞争现象。