依恋回避对愤怒抑制的影响: 亲密关系权力感的中介作用

2021-05-31何赏赏吴宝沛

何赏赏 吴宝沛

摘 要 依恋回避是指一个人不信任伴侣的好意,防御性地保持行为和情感的独立。愤怒抑制表示抑制愤怒情绪的外在表现。为了探讨依恋回避对愤怒抑制的影响及其内在机制,以具有恋爱经历的成年个体为被试,采用实验法和问卷法,先后对267人、101人、429人进行依恋回避、亲密关系权力感和愤怒抑制的测量,并检验中介作用。结果显示,在亲密关系中:(1)依恋回避与愤怒抑制显著正相关,依恋回避与亲密关系权力感显著负相关,亲密关系权力感与愤怒抑制显著负相关;(2)亲密关系权力感在依恋回避与愤怒抑制之间起部分中介作用。

关键词 亲密关系权力感;依恋回避;愤怒抑制;中介作用

分类号 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.05.005

1 引言

成人依恋是指个体与当前伴侣的亲密情感联结,一直以来是亲密关系领域一个重要的研究课题。成人依恋包含焦虑与回避两个维度,依恋回避反映的是一个人不信任伴侣的好意及防御性地保持行为和情感独立的程度,高依恋回避个体倾向于用依恋系统“去激活”应对向外和向内的威胁(翟晶等, 2015; Bartholomew & Horowitz, 1991)。为了避免表现出易受伤害性,也为了拒绝体验相关的痛苦感受,高依恋回避个体通过下调依恋系统抑制情绪反应,包括恐惧、愤怒、悲伤等,因为这些情绪与威胁和脆弱感有关(Mikulincer & Shaver, 2011)。實证研究同样支持这一观点,即高依恋回避个体具有非适应性的情绪调节过程,他们容易忽视或否认情绪体验,压抑自身情绪

(Brodie, Goodall, Darling, & McVittie, 2018)。

依恋理论认为愤怒功能失调和攻击性是不安全依恋的核心,愤怒功能失调包括:(1)愤怒抑制,即抑制愤怒情绪的外在表现; (2) 愤怒向外表达,指未能调节愤怒情绪,使其以过度或不当的方式出现(Bowlby, 1982; Spielberger, Reheiser, & Sydeman, 1995)。相反,功能性的愤怒情绪调节指愤怒控制,是一种积极而有建设性的情绪调节方式(Spielberger et al., 1995)。以往研究发现,依恋回避与情绪反应的抑制有关,且只与愤怒抑制呈正相关(Brodie et al., 2018)。为了探讨依恋回避对愤怒抑制的影响,本研究提出假设1:依恋回避与愤怒抑制存在相关关系;假设2:依恋回避与愤怒抑制之间存在因果关系,个体的依恋回避程度对愤怒抑制有影响。

亲密关系权力感是指个体对于自身影响、改变或控制另一方的能力、潜能以及不被对方影响或改变的能力的感知,包括个体认为伴侣应该在多大程度上满足自己的愿望、要求和期望,以及对伴侣未能满足这些愿望、要求和期望的情感和认知反应(王浩, 俞国良, 2017; Tolmacz & Mikulincer, 2011)。Perkanopoulou等人(2018)研究发现,社会权力对愤怒表达有影响,高权力个体倾向于直接表达愤怒;相比之下,低权力个体倾向于通过与他人分享的方式间接表达。本研究认为在亲密关系中同样如此,由于害怕被忽视或引起伴侣同样的愤怒,亲密关系权力感低的个体倾向于压抑愤怒情绪。所以,提出假设3:亲密关系权力感在依恋回避和愤怒抑制之间起中介作用。

国内外大量研究表明,成人依恋对亲密关系中的认知、冲突、问题解决等方面有重要影响(郭爱丽, 胡修银, 2015)。目前已有研究考察了依恋回避和愤怒情绪的关系以及社会权力对愤怒的影响,但尚未有研究探讨依恋回避和愤怒抑制之间的心理机制。本研究以依恋理论和权力接近与抑制理论为背景,通过三项实验考察依恋回避对愤怒抑制的影响,并验证亲密关系权力感在依恋回避和愤怒抑制之间的中介作用,对于高依恋回避个体的情绪管理与亲密关系的建立及维系具有重要意义。

2 研究一: 依恋回避与愤怒抑制的相关检验

2.1 被试

被试为有恋爱经历的成年个体,以网络(问卷星)形式发放问卷280份,收回有效问卷267份,有效率95.36%。男性139人,女性128人。被试平均年龄27.72±5.35岁。感情状态方面,23人单身,145人恋爱中,99人已婚。

2.2 研究工具

(1) 亲密关系经历量表

采用Brennan等人(1988)编制的亲密关系经历量表(experiences in close relationshipsinventory),该量表的中文版已被广泛应用于成人依恋研究(李同归, 加藤和生, 2006)。选取依恋回避维度18个条目,7级计分,从1“非常不同意”到7“非常同意”。本研究中,依恋回避分量表的内部一致性系数为0.89。

(2) 愤怒表达与控制量表

采用Spielberger等人(1995)编制的状态-特质愤怒表达量表中的愤怒表达与控制分量表,中文版由陶海燕(2009)修订。本研究选取愤怒抑制和愤怒向外表达两个因子,采用4级计分,从1“几乎从不”到4“几乎总是”。在本研究中,总量表内部一致性系数为0.81,愤怒向外表达、愤怒抑制两个因子的内部一致性系数分别为0.75、0.84。

2.3 研究结果

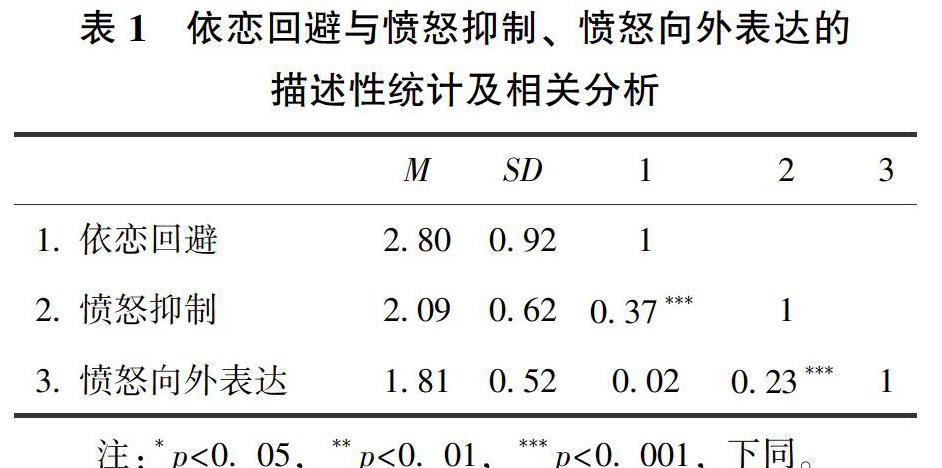

数据结果与假设1一致(见表1),依恋回避与愤怒抑制显著正相关。同时,依恋回避和愤怒向外表达相关不显著,愤怒抑制与愤怒向外表达显著正相关。

3 研究二: 依恋回避与愤怒抑制的因果检验

3.1 被试

通过网络(问卷星)形式对具有恋爱经历的成年个体发放问卷110份,收回有效问卷101份,有效率91.82%。男性37人,女性64人。平均年龄28.16±6.85岁。感情状态方面,7人单身,48人恋爱中,46人已婚。

3.2 研究设计

研究设计成问卷形式。通过呈现不同的依恋启动条件,将被试划分为依恋回避启动组、依恋安全启动组和控制组(贾成龙,孙莉,冯伯乐,秦金亮,2020)。其中,依恋回避启动条件下,回忆书写任务为“请您回忆一件感觉很难信任伴侣,并且伴侣尝试亲近自己时感到不舒服的真实经历,并详细描述。”在安全依恋启动条件下,回忆书写任务为“请您回忆一件与伴侣共同经历的、自己感到舒适、亲密和被爱的真实经历,并详细描述。”控制组不进行启动。

被试随机选择一种启动条件,首先填写人口学信息,然后完成依恋回避启动/依恋安全启动条件下的回忆书写任务,同时,考虑到启动效果,两种条件均要求语句通顺,字数100字以上,最后填写亲密关系经历量表和愤怒表达与控制分量表。控制组没有书写任务,直接填写量表。

3.3 研究工具

依恋回避及依恋安全启动材料采用贾成龙等人(2020)的翻译版本。依恋回避与愤怒抑制的测量工具同研究一。依恋回避分量表的内部一致性系数为0.88。愤怒表达总量表的内部一致性系数为0.86,愤怒抑制和愤怒向外表达两个因子的内部一致性系数均为0.89。

3.4 研究结果

(1) 依恋回避启动效果检验

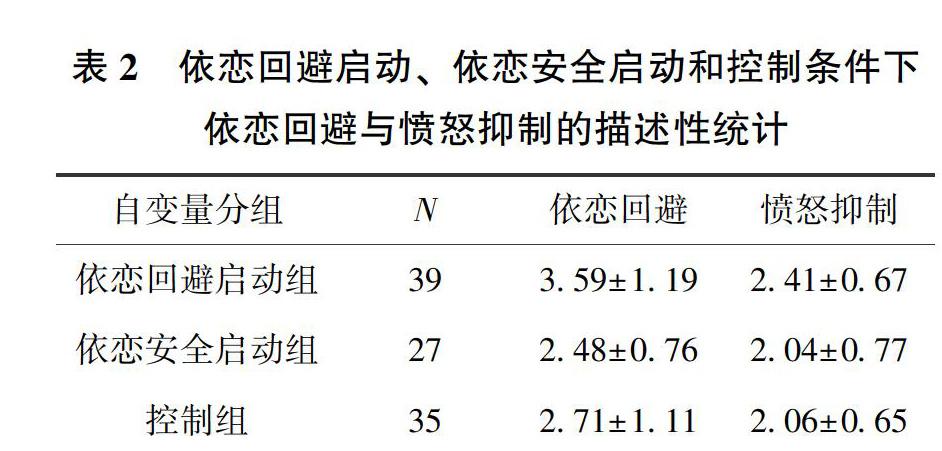

对两种启动条件下被试的依恋回避得分进行独立样本t检验,结果发现依恋回避启动组与依恋安全启动组差异显著(t=-4.29,p<0.01,Cohens d=1.11),表明依恋回避启动条件下的依恋回避得分显著高于依恋安全启动组的得分,两种启动操作有效。

(2) 依恋回避启动、依恋安全启动和控制條件下愤怒抑制的比较分析

对依恋回避启动组、依恋安全启动组和控制组的被试在愤怒抑制上的得分进行单变量分析,结果显示F(2,98)=3.16,p<0.05,偏

η2p=0.06,表明不同分组条件下愤怒抑制的得分存在显著差异。两两比较发现,在依恋回避启动条件下,个体更倾向于抑制愤怒情绪。

4 研究三: 亲密关系权力感在依恋回避和愤怒抑制之间的中介作用

4.1 被试

通过问卷星线上发放问卷450份问卷,回收有效问卷429份,回收率95.33%。男性142人,女性287人。被试平均年龄24.11±4.64岁。感情状态方面,154人单身,225人恋爱中,50人已婚。

4.2 研究工具

(1) 亲密关系经历量表和愤怒表达与控制分量表

依恋回避与愤怒抑制的测量工具同研究一。本研究中,依恋回避分量表的内部一致性系数为0.86。愤怒表达与控制分量表的内部一致性系数为0.84,愤怒抑制、愤怒向外表达的内部一致性系数分别为0.74、0.72。

(2) 性关系权力修订量表

采用Pulerwitz等人(2000)编制的性关系权力修订量表(modified sexual relationships power scale without condom-related items),中文版由宋丹丹(2017)修订。量表包括关系控制权和决策支配权两个维度。关系控制权分量表采用4级计分,从1“非常不同意”到4“非常同意”。决策支配权采用3级计分,“我”计1分,“我们彼此平等”计2分,“我的伴侣”计3分。本研究中,总量表的内部一致性系数为0.85,关系控制分量表和决策支配分量表的内部一致性系数分别为0.83、0.60。

4.3 研究结果

(1) 依恋回避、亲密关系权力感和愤怒抑制的相关分析

首先采用Harman单因子检验法,将所有变量测量项目一起进行探索性因素分析,未旋转条件下主成分因素分析发现,特征根大于1的因子有18个,且首个因子的方差解释百分比为15.73%,小于临界值40%,可以排除共同方法偏差问题对本研究的影响。

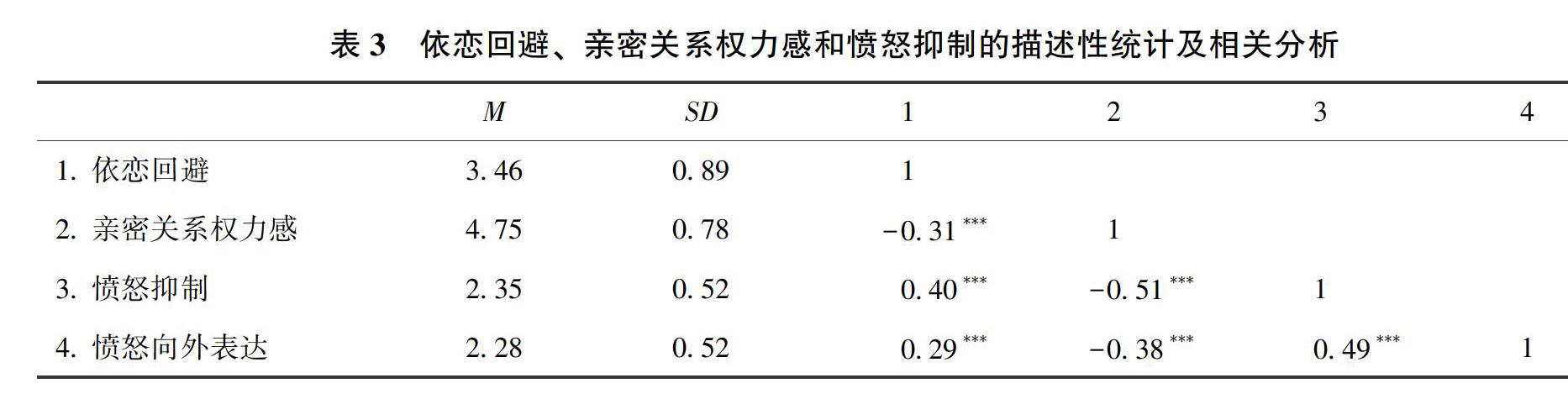

表3显示,依恋回避与愤怒抑制显著正相关,依恋回避与亲密关系权力感显著负相关,亲密关系权力感与愤怒抑制显著负相关。另外,依恋回避与愤怒向外表达存在正相关,亲密关系权力感与愤怒向外表达存在负相关。

(2) 依恋回避、亲密关系权力感和愤怒抑制的中介分析

相关分析结果表明,本研究数据满足进行中介效应检验的条件(见表3)。采用Bootstrap方法中的Model 4,在控制性别、年龄、感情状态的情况下检验亲密关系权力感在依恋回避影响愤怒抑制中的中介作用。结果发现,依恋回避预测愤怒抑制的总效应是显著正向的(β=0.24, t=9.01, p<0.001),依恋回避显著负向预测亲密关系权力感(β=-0.30, t=-7.52, p<0.001),权力感进而显著负向预测愤怒抑制(β=-0.29, t=-9.83, p<0.001),依恋回避预测愤怒抑制的直接效应显著(β=0.15, t=6.00, p<0.001)。采用样本量为5000的Bootstrapping检验,结果表明,依恋回避预测愤怒抑制的间接效应是显著的(Boot=0.09,SE=0.02,95%CI=[0.05,0.12]),亲密关系权力感在依恋回避和愤怒表达之间起部分中介作用,中介效应占总效应的37.50%。

5 讨论

5.1 依恋回避对愤怒抑制的影响

相关分析结果表明,依恋回避与愤怒抑制显著正相关,与以往研究结果一致(Brodie et al., 2018)。实验结果发现,依恋回避启动条件下,个体倾向于做出更多的愤怒抑制行为,表明依恋回避对愤怒抑制存在正向影响。为了压抑无法接近依恋对象所带来的挫折感并抑制依恋系统的痛苦性激活,高依恋回避个体常常否认或压抑情绪相关的想法和记忆,将注意力从情绪相关的刺激上转移开去,抑制愤怒等情绪感受,不让伴侣知道自己目前的情绪状态(钟歆, 肖清滔, 2019; 朱桓等, 2019; Shadach, Rappaport, Dollberg, Tolmacz, & Levy, 2018)。这种对于情感的压制是高依恋回避者的典型特征,他们希望自身在亲密关系中不受影响。由于愤怒暗含着对于关系的情感投入, 而高依恋回避个体对于情感亲近感到不舒适,所以他们往往抑制愤怒情绪的外在表现(Mikulincer, 1998)。这种情绪调节方式在短期内看似避免了争吵与冲突,但是本质上伴侣双方却缺乏真正的沟通与交流,长此以往可能影响身体健康甚至导致关系的破裂(陶海燕, 2009)。因此,高依恋回避个体在产生愤怒情绪时,需要体察并重视自己的感受,主动分享并寻求伴侣的支持与陪伴,从而避免出现严重情绪问题。

5.2 亲密关系权力感在依恋回避和愤怒抑制间的中介作用

依恋理论和权力接近与抑制理论能够较好地解释亲密关系权力感在依恋回避和愤怒抑制之间的中介作用。根据依恋理论,婴儿从主要照顾者对他们需求的回应中了解到他们的权力,并且借此构建他们的内部工作模型:一种对自我和他人的心理表征,也是包含了关系期望、情感和行为的依恋模式的一部分(Brenner et al., 2019)。高依恋回避个体缺乏信任,觉得他人不可靠,只有自己有价值、可依靠,将对伴侣满足自己的关系愿望的需求和期望降至最低,以保持高度的行为独立及情感隔绝(李同归, 加藤和生, 2006;Overall & Simpson, 2015)。为避免被拒绝或被伤害,高依恋回避个体抑制对亲密关系的需求,降低对伴侣的依赖和期望而变得自我依赖 (Hazan & Shaver, 1987)。然而亲密关系具有高度相互依赖性,高依恋回避个体在亲密关系中的某些方面必须满足伴侣的需求和偏好,这势必会损害他们所维持的自我依赖和自主权,从而降低亲密关系权力感(Overall & Simpson, 2015)。权力接近与抑制理论认为高权力感会增强个体的接近趋向,低权力感导致抑制趋向,因为低权力感个体感受到更多的社会和环境威胁, 并意识到这些威胁对自己行为的制约(Keltner, Gruenfeld, & Anderson, 2003)。本研究发现高依恋回避个体亲密关系权力感更低,并做出更多的愤怒抑制行为,与理论相符。在亲密关系实践中,高依恋回避个体可以通过培养信任感、增强自我表露等方式与伴侣建立深度的情感联结, 增强依恋安全感, 进而形成更健康的愤怒调节策略(Emery, Gardner, Carswell, & Finkel, 2018)。

5.3 研究意义与理论贡献

在理论层面,本研究探讨了依恋回避、亲密关系权力感和愤怒抑制之间的关系,通过检验依恋回避与愤怒抑制之间的内在心理机制,为高依恋回避个体亲密关系的后续研究提供了必要的实证支撑。同时,亲密关系权力感这一因素的引入也为依恋回避的研究提供了新视角,即高依恋回避个体之所以抑制自身愤怒情绪,内在原因可能是亲密关系权力感较低,他们追求独立与情感疏离是一种自我防卫,情感关系中的距离才能带给他们安全感,而这与亲密关系的本质相违背。这一发现对高依恋回避个体建立与维持亲密关系具有指导意义。例如,高依恋回避个体在亲密关系中倾向于抑制内心感受和退缩,很难维持长期的亲密关系。对此,高依恋回避个体需要尊重内心感受,投入关系并参与共同决策以提升亲密关系权力感,逐渐在亲密关系中感到舒适且善于沟通,最终形成健康且稳定的亲密关系。

5.4 研究不足与未来展望

第一,取样方式问题。本研究采用随机抽样的方式进行取样,没有对被试的收入水平、受教育程度、亲密关系存续时长等进行严格的控制。虽然在回归分析中控制了被试的性别、年龄、感情状态等变量,仍不排除取样不平衡可能对数据结果造成的影响。

第二,未来研究方向。目前已证实亲密关系权力感在依恋回避和愤怒抑制之间的中介作用,结合以往研究提出重视自身情绪感受、培养信任感、增强自我表露等建议,未来可进行追踪研究考察研究理论是否具有实践意义。

第三,将理论应用于实践。本研究从理论层面验证了依恋回避对愤怒抑制的影响路径,对依恋领域内的亲密关系研究进行更加深入细致的探讨。未来可以将理论应用于情感咨询,通过关注并提升高依恋回避个体的亲密关系权力感,改善愤怒情绪调节方式,帮助他们表达内心感受,建立并维持更加健康的亲密关系。

6 結论

(1) 依恋回避与愤怒抑制存在显著的正相关,依恋回避与亲密关系权力感存在显著的负相关,亲密关系权力感与愤怒抑制存在显著的负相关。

(2) 亲密关系权力感在依恋回避与愤怒抑制之间起部分中介作用。

参考文献

郭爱丽, 胡修银(2015). 成人依恋对亲密关系的影响研究. 心理技术与应用, 25(9), 8-12.

贾成龙, 孙莉,冯伯乐,秦金亮(2020). 依恋启动及其效应. 心理科学进展, 28(9), 1539-1550.

李同归, 加藤和生(2006). 成人依恋的测量:亲密关系经历量表(ECR)中文版. 心理学报, 38(3), 399-406.

宋丹丹 (2017). 亲密关系中的权力感知研究. 硕士学位论文. 西南大学.

陶海燕 (2009). 状态—特质怒表达量表Ⅱ的修订及愤怒, 郁怒人群应对方式的调查分析. 硕士学位论文. 山东中医药大学.

王浩, 俞国良(2017). 亲密关系中的权力认知. 心理科学进展, 25(4), 639-651.

翟晶, 刘颖, 杨青青, 陈旭, 张碧涛, 秦晓娜, 王志红. (2018). 回避型依恋个体记忆缺损的行为特点及神经机制. 中国临床心理学杂志, 26(3), 462-466+440.

钟歆, 肖清滔(2019). 成人依恋的安全性与心理健康的关系:回顾与展望. 重庆第二师范学院学报, 32(4),15-20.

朱桓, 李玉昆, 汪竹涛, 徐夏月, 李鸿帆, 顾思梦, 王福顺(2019). 情绪表达抑制在成人依恋与大学生手机成瘾间的中介作用. 中国健康心理学杂志, 27(12), 1862-1866.

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality & Social Psychology, 61(2), 226-244.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. American Journal of Orthopsychiatry, 52(4), 664-678.

Brenner, I., Bachner M. R., Lev-Ari, L., Levi-Ogolnic, M., Rami T., & Ben-Amitay, G. (2019). Attachment, sense of entitlement in romantic relationships, and sexual revictimization among adult CSA survivors. Journal of Interpersonal Violence. 22(9), 1-24.

Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford Press.

Brodie, Z. P., Goodall, K., Darling, S., &McVittie, C. (2018). Attachment insecurity and dispositional aggression: The mediating role of maladaptive anger regulation. Journal of Social and Personal Relationships, 36(6), 1831-1852.

Dutton, M. A., & Goodman, L. A. (2005). Coercion in intimate partner violence: Toward a new conceptualization. Sex Roles, 52(11-12), 743-756.

Emery, L. F., Gardner, W. L., Carswell, K. L., & Finkel, E. J. (2018). You cant see the real me: Attachment avoidance, self-verification, and self-concept clarity. Personality and Social Psychology Bulletin, 44(8), 1-14.

Hazan, C., &Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511-524.

Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. (2003). Power, approach, and inhibition. Psychological Review, 110(2), 265-284.

Mikulincer, M. (1998). Adult attachment style and individual differences in functional versus dysfunctional experiences of anger. Journal of Personality & Social Psychology, 74(2), 513-524.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2011). Attachment, anger, and aggression. In P. R. Shaver&Mikulincer (Eds. ), Human aggression and violence: Causes, manifestations, and consequences(pp. 241-257). Washington, DC:American Psychological Association Press.

Overall, N. C. & Simpson, J. A. (2015). Attachment and dyadic regulation processes. Current Opinion in Psychology, 1, 61-66.

Petkanopoulou, K., RodríguezBailón, R., Willis, G. B., & van Kleef, G. A. (2018). Powerless people dont yell but tell: The effects of social power on direct and indirect expression of anger. European Journal of Social Psychology, 49(3), 533-547.

Pulerwitz, J., Gortmaker, S. L., &Dejong, W. (2000). Measuring sexual relationship power in hiv/std research. Sex Roles, 42(7), 637-660.

Shadach, E., Rappaport, S., Dollberg, D., Tolmacz, R., & Levy, S. (2018). Relational entitlement, early recollections of parental care, and attachment orientation. Current Psychology, 37(2), 381-391.

Spielberger, C. D., Reheiser, E. C., &Sydeman, S. J. (1995). Measuring the experience, expression, and control of anger. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 18(3), 207-232.

Tolmacz, R. (2011). Sense of entitlement in couple relationships: an attachment theory perspective. American journal of psychoanalysis, 71(1), 37-57.

Tolmacz, R., &Mikulincer, M. (2011). The sense of entitlement in romantic relationships—Scale construction, factor structure, construct validity, and its associations with attachment orientations. Psychoanalytic Psychology, 28(1), 75-94.

Abstract Attachment avoidance is the extent to which a person distrusts others good will and defensively strives to maintain behavioral and emotional independence. Anger suppression refers to the external manifestation of suppressing anger. In order to explore the influence of attachment avoidance on anger suppression and its internal psychological mechanism, this paper takes adult individuals with love experience as subjects, and uses the experimental method and questionnaire method to measure attachment avoidance, intimacy power and anger suppression in 267, 101 and 429 people, and then conducts the intermediary test. The results showed that: (1)attachment avoidance was significantly positively related to anger suppression, attachment avoidance was significantly negatively related to the sense of power of intimate relationship, and intimacy power was significantly negatively related to anger suppression; (2) intimate relationship power partially mediated the relationship between attachment avoidance and anger suppression.

Key words: intimacy power; attachment avoidance; anger suppression; mediation effect