农村留守儿童心理健康水平变迁的横断历史研究

2021-05-31喜悦徐卫伟张楠

喜悦 徐卫伟 张楠

摘 要 研究选取2004年至2017年中采用MHT量表的90篇文献,进行了横断历史元分析,探究留守儿童心理健康状况随年代的变化趋势。结果表明:(1)学习焦虑、过敏倾向与年代呈正相关,其余因子均与年代呈负相关,年代对各因子变异的解释率在14%~23%之间;(2)对人焦虑、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向平均下降范围在0.06~0.73个标准差间;学习焦虑得分增加了3.44分,解释率为23%;(3)女性留守儿童的对人焦虑、恐怖倾向、冲动倾向改善优于男性;(4)初中留守儿童学习焦虑和过敏倾向较小学留守儿童在历年呈下降趋势;(5)中部地区和东部地区的留守儿童心理健康状况改善速度快于西部。 整体看来, 留守儿童的学习焦虑在逐渐增加, 但总体心理健康状况在逐步提升。

关键词 留守儿童;心理健康;MHT量表;横断历史元分析

分类号 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.05.003

1 引言

伴随着我国城市化快速发展的进程,我国留守儿童人数也在急剧增加,根据《中国儿童福利与保护政策报告(2019)》的统计,截至2018年8月底,全国共有697万名农村留守儿童。儿童青少年本就承担着国家未来发展之重任,如何帮助留守儿童健康、快乐的成长已然成为国家重点关注的内容。2016年,国务院发布《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》, 文件强调要重点加强留守儿童保护、关注留守儿童的身心健康状况。

关于父母外出打工对留守儿童心理健康造成的影响,目前研究结果尚未统一。有研究结果表示初中留守与非留守儿童心理健康无明显差异(陈慧慧,2011);贺小华(2009)采用心理健康诊断测验(MHT)量表对留守儿童进行调查,结果表明留守儿童除学习焦虑高于标准分8分以外,其他7个因子的平均分均在正常范围以内;林细化(2010)等人对通过Meta方法分析了中国农村留守儿童心理健康,结果表明留守组儿童在孤独倾向、恐怖倾向、身体症状、自责倾向等4个因子的得分均高于非留守组。与之结论相反的研究结果表明,留守儿童在心理健康的9个因子分值均高于全国常模,留守初中生心理健康状况整体上低于非留守初中生(李宝峰,2005)。

在已有的留守儿童心理健康的研究中,绝大多数研究均是在特定的时间和地点进行的研究,整体纵向研究较少。部分研究進行了短期的跟踪调查,刘静(2014)在四川资中县对该地的留守儿童展开了3年的追踪调查,表示初中留守儿童心理健康与“留守”无直接关系,但随着年龄增加,留守与非留守儿童的心理健康状况均有下降趋势。高明月(2019)使用中国家庭追踪调查2010~2016年的跟踪调查数据,系统分析我国留守儿童身心健康状况,结果表明留守儿童与非留守儿童在抑郁、生活满意度、自尊之间不存在统计学意义,认为父母外出务工实际上并不影响留守儿童的身体健康和心理健康。

基于此,可以发现关于留守儿童心理健康状况的结果和结论还存在诸多不一致,这可能是由于各研究采取的测量指标、样本以及统计方法的不同所造成的(吴培材,2020)。而目前最有效的解决方法是横断历史元分析方法,横断历史元分析方法通过对大跨度的时间和时代有关的心理差异或变异进行研究,能有效地对留守儿童的心理健康变化特点进行分析(辛自强,张梅,2012;衣新发,2012)。因此,留守儿童的心理健康状况是否存在逐年下降的趋势,是本研究重点探讨的内容之一。

综合以往有关留守儿童心理健康影响因素的研究发现,性别、地域(欧薇, 王智,2014;姚应水,康耀文,2010)、不同学龄阶段(胡义秋,朱翠英,2015)等都是影响留守儿童心理健康的重要因素(罗家有,2014; 张帆,刘琴,2011)。但在目前的研究中,大部分的研究都是集中在个别区域进行的,缺乏对于不同地域留守儿童的差异探寻(刘琴,赵勇,2011),同时还缺乏对不同教育阶段留守儿童差异的研究。因此本研究通过一般元分析来考察不同亚群体留守儿童的心理健康水平是否存在差异,这是本研究重点探讨的第二个内容。

综上,为了探讨分析留守儿童整体心理健康状况历年来的变化趋势,以及不同性别、不同教育阶段、不同地域留守儿童的变化规律及差异, 本研究采用横断历史元分析研究方法, 通过搜集2004年至2019年间使用心理健康诊断测验(MHT)量表调查留守儿童的研究报告展开研究分析。

2 研究方法

2.1 研究工具

采用华东师范大学周步成(1991)等编制的心理健康诊断测验(MHT)为调查工具,该量表是根据日本铃木清等人编制的“不安倾向诊断测验”进行修订,成为适应于我国中学生标准化的心理健康诊断测验,共计8个内容量表:学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向。全量表分大于65分,说明存在心理健康问题可能性较高;每个内容量表得分大于8分,说明在该项严重程度较高(宋专茂,2005)。

2.2 文献搜集

在中国知网、维普资讯、万方数据库和Pro Quest、Web of Science等中外文数据库中,分别以“心理健康”“心理卫生”“留守儿童”“留守”“MHT问卷”等词汇进行题名、关键词、主题词的搜索。对搜集到的所有文献进行筛选,必须满足以下所有标准:(1)研究必须使用心理健康诊断测验(MHT)量表,并且采用1~5级评分;(2)考察对象为被留置在原籍的6至16周岁的留守儿童;(3)研究报告内容必须包含心理健康诊断测验(MHT)量表中8个因子结果(n, M, SD);(4)相同作者用同一批数据所做的研究选择早发表的一篇;(5)文献搜集截止时间为 2019年6月。

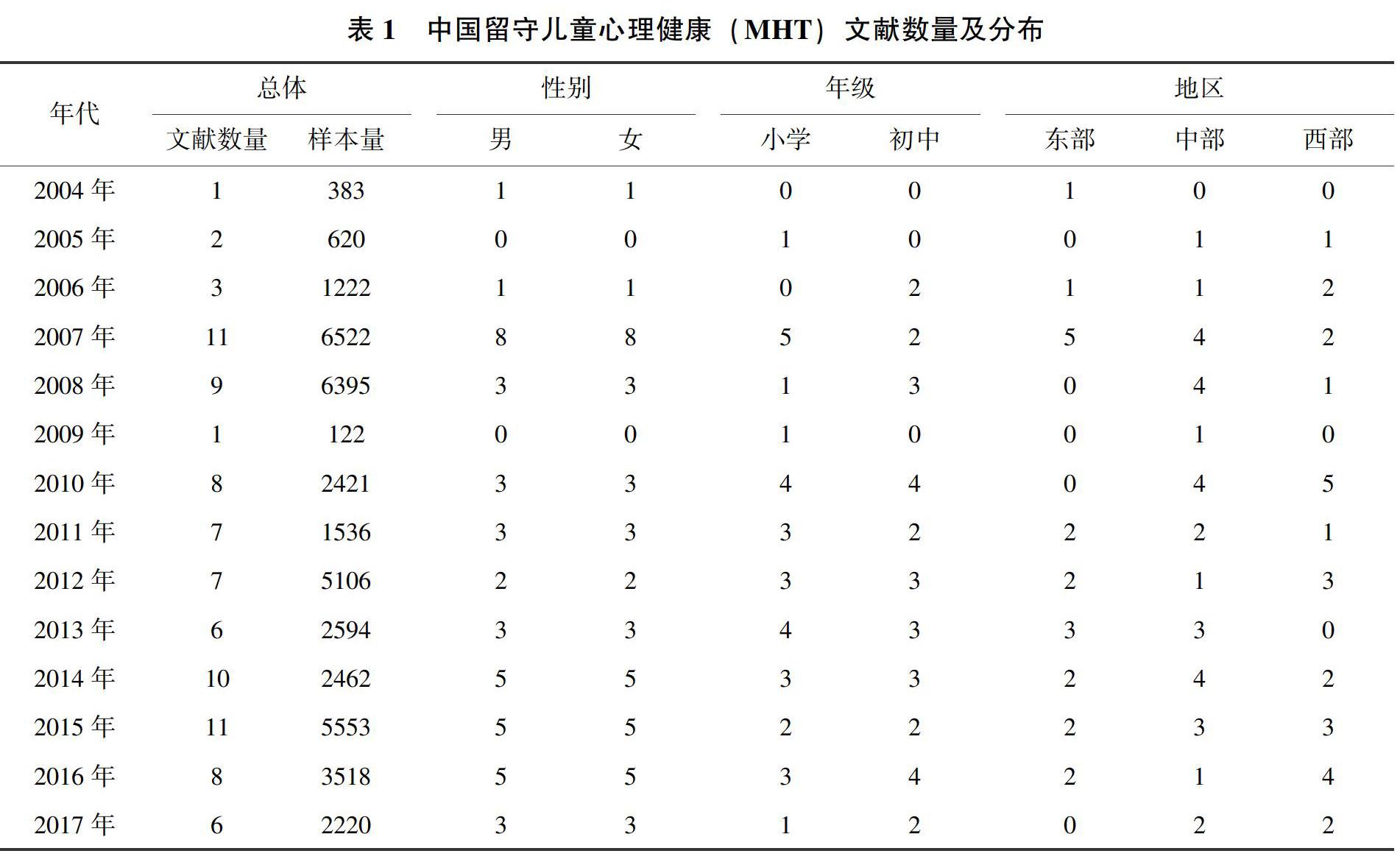

按照这些要求进行排查后,符合标准的文献有90篇,均为中文文献,共涉及40674名留守儿童。90篇文献的年代分布、数量和样本量如表1所示。本研究中的数据收集年代(以下简称“年代”)以文章中作者所写取样时间为准。对于未报告取样时间的文献,采用发表年份减去2获得调查年份(辛自强,池丽萍,2008)。由表1可知,文献主要来自一般期刊,被试样本分布在我国各个地区。

总体来看,不同地区留守儿童心理健康状况历年变化差异不明显。然而,在与年代变迁有关系的学习焦虑、过敏倾向、恐怖倾向、冲动倾向的4个因子上,年代可以解释东部留守儿童过敏倾向42%的变异、恐怖倾向27%的变异、冲动倾向30%的变异、学习焦虑32%的变异;对于中部留守儿童,可以解释身体症状35%的变异;对于西部,可以解释学习焦虑44%的变异。这说明,中部、东部和西部留守儿童的学习焦虑、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向随年代的变化模式是有差异的:其中中部与西部和东部相比,留守儿童的身体症状水平随年代的上升趋势更为明显;东西部的学習焦虑、东部的过敏倾向同中部相比,其水平随年代的下降趋势更为明显。

4 讨论

4.1 留守儿童心理健康水平变迁状况

为探讨近13年来留守儿童整体心理健康状况的变化趋势,本研究采用横断历史元分析研究法进行探究。结果发现,我国留守儿童除学习焦虑、过敏倾向外,其余6个因子得分均随着年代逐渐下降,即心理健康整体水平逐年提升,其中学习焦虑、对人焦虑、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向因子最为显著。年代变化可以解释5个因子(学习焦虑、对人焦虑、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向)14%以上的变异。这与以往的研究相一致,留守儿童总体心理健康状况良好(韩黎,2019)。在高明月(2019)对留守儿童的心理健康动态研究中表示,留守儿童的抑郁得分在下降。

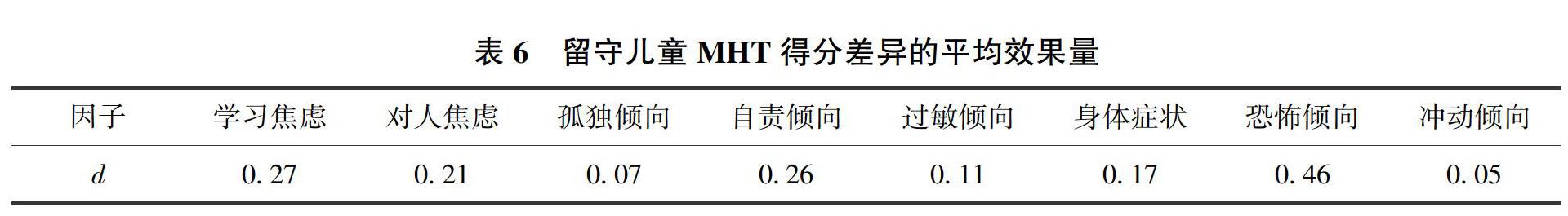

留守儿童在对人焦虑、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向呈现不同的下降,平均下降范围(效果量d)在0.06~0.73个标准差间。这与相关研究结果一致,王焕然(2019)在对农村留守儿童的心理健康开展了相关调查,结果表明农村留守儿童群体在学习、人际、自我、适应四个发展性维度上的心理健康状况是比较良好的。韩黎(2019)等人对农村留守儿童的心理健康进行了调查研究,结果发现留守儿童心理健康总分均低于65分,总体心理健康状况良好。尹新瑞(2019)基于对天津市五个区县留守儿童的家庭深度访谈发现,留守儿童身心健康发展状况较好,大部分留守儿童具有较强的自我控制和学习能力。伴随着数字化时代的来临,留守儿童的生活水平得到了很大的提升。科技、经济的发展加强了留守儿童同父母之间的沟通和联系,国家陆续出台的政策也给予了留守儿童更多的教育保障。积极心理学认为留守儿童会逐渐提升自身的环境适应能力,甚至会发展出优于非留守儿童的某些特殊品质,比如独立生活的能力、 宽容、 信念与希望等等, 以上足以说明留守儿童心理健康状况的好转是有据可循的。

但仍有诸多结论表明留守儿童心理健康状况同非留守儿童相比较存在显著差异。王玮(2014)发现农村留守儿童的心理健康问题阳性率为29.94%,均高于正常对照儿童。根据发展心理学理论,儿童的心理健康发展离不开与父母的情感沟通,而留守儿童由于父母与子女长时间的情感分离,从而影响了其正常的社会交往,正常的心理健康发展受到限制。

在本研究中,发现留守儿童近13年来的学习焦虑在逐年增加,学习焦虑因子得分增加了3.44分,解释率为23%。这一研究结果与诸多研究一致。近些年研究表明学习焦虑是影响中小学生心理健康的首要问题,程龙(2009)在调查中表明学习焦虑阳性检出率高达55.9%;周宗奎(2005)的调查显示,有47%的留守儿童的学习成绩较差,仅有2%的学习成绩优秀;李福轮(2017)等人采用MHT量表对2005~2015年近10年留守儿童的心理健康状况进行了Meta分析,结果表明近10年来留守问题的心理健康状况仍不理想,在学习焦虑方面表现更为严重。

根据张邦辉(2016)提出的关于留守儿童教育问题的原因分析,认为加重其学习焦虑主要包括两点,一是农村学校师资力量薄弱,难以对留守儿童的学习提供额外帮助,其次是留守儿童缺失家庭教育,自此留守儿童的学习问题逐渐产生。除此之外,这样可能与教育系统近几年所提出的“目标引领、特色办学、打造品牌”的办学思路有关。伴随着日益激烈的社会竞争和教育竞争,无论是家长、学校还是学生自身,都时时刻刻面临着升学、考学的压力,这些原因都加重了留守儿童的学习焦虑。

4.2 不同性别留守儿童心理健康水平变化

从整体趋势来看,女留守儿童心理健康得分要高于男生,呈现小效应量。这与部分研究结果一致,有研究表明留守女童的心理健康状况差于非留守儿童和留守男童(郭少榕,2006)。不同性别的留守儿童心理健康变迁的轨迹也略有不同,其中在与年代变迁有关系的对人焦虑、恐怖倾向、冲动倾向的三个因子上,年代可以解释男生冲动倾向45%的变异;对于女生,可以解释对人焦虑因子30%的变异、恐怖倾向31%的变异、冲动倾向49%的变异。在恐怖倾向因子的变化量上,女生要高于男生。从儿童青少年的身心发育规律来看,女生进入青春期较早,对自己生理等方面过分敏感,心理更易产生自卑、敏感等消极情绪体验。还有研究表明亲子分离对留守女生影响更大(杜佰玲,陈维举,2018)。除此之外,造成男女留守儿童心理健康的差异还源于养育资源供给不平衡,有研究表明养育资源供给不足会给心理健康带来不利影响,低家庭社会经济地位与留守群体对心理问题的易感性即是典型反映(程刚,2019;王鑫强,2018),在我国很多家庭中,家庭资源的分配明显偏向于男性(郝娟,2018;钟粤俊,2018)。

此外,本文研究结果发现留守儿童性别差异的总体平均效果量呈现小效应。也就是说,虽然留守女童虽然有着相对较低的心理健康水平,但男女差异并不显著,这与部分研究结果一致(温焱,杨雅珺,岳彩镇,2016)。可能是随着近年来国家对女生心理健康的重视及政策上的倾斜,社会上有大量针对贫困、留守女性儿童的公益计划,譬如“加油木兰”“为贫困女性送保障”等项目,以及目前社会中对性别平等的观念更加认可,因此留守儿童的心理健康性别差异不大。

4.3 不同教育阶段的留守儿童心理健康水平变化

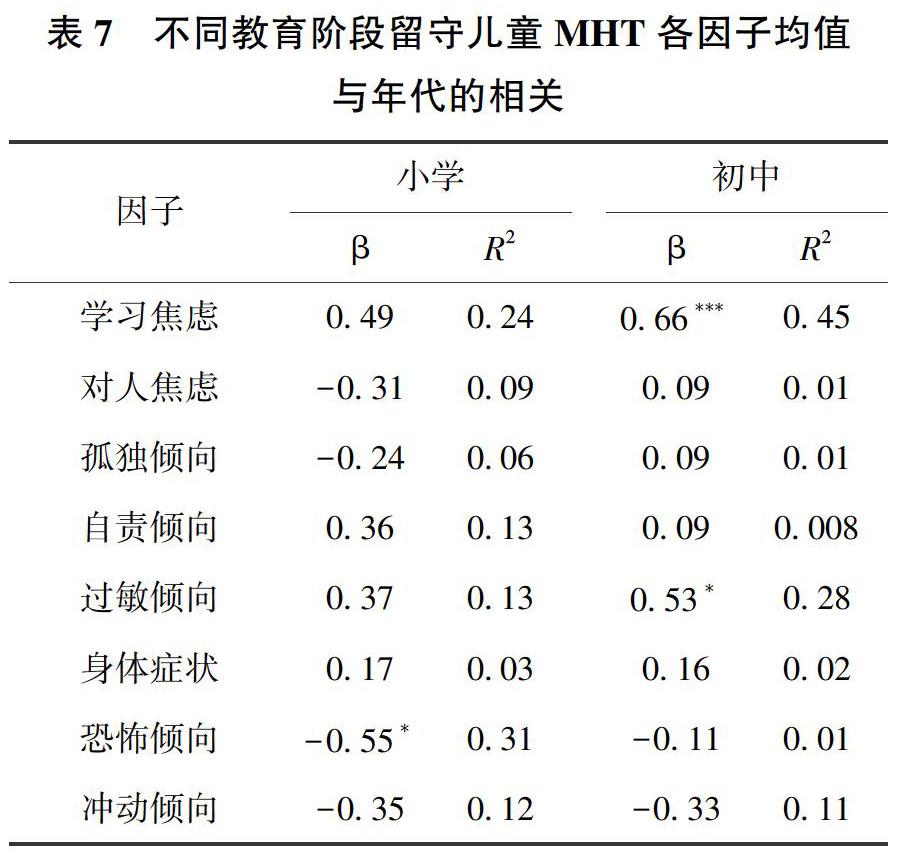

本研究发现,13年来留守儿童心理健康状况呈下降趋势,初中留守儿童最为显著。结果表明与年代变迁有关的学习焦虑、恐怖倾向因子,年代可以解释小学留守儿童恐怖倾向31%的变异;对于初中留守儿童,可以解释学习焦虑45%的变异。

这样的现象可能源于在9年义务教育结束后,留守儿童们所面临的升学压力。初中留守儿童随着年代的变迁在学习焦虑和过敏倾向两个因子中呈上升趋势。这与既往的很多研究得出的结果一致,高年龄组留守中学生心理问题检出率高于低年龄组(罗国芬,2006);年龄越大心理症状的阳性率也将越高,七八年级的留守儿童心理问题较多(梁瑞,徐凌忠,2016)。这样的结果可能与初中学生大多数长期远离父母、亲人住在寄宿学校及学习压力大有关,在教育资源缺乏的留守地区,留守儿童必须通过较高的升学成绩考入城镇的高级学校。另一方面七八年级的学生逐渐进入青春期,各种心理冲突较多,影响心理健康水平,更容易在生活中更加在乎别人的评价、对周边的生活事件感到敏感,因此感受到的心理矛盾也较多。

4.4 不同地域的留守儿童心理健康水平变化

中部、东部和西部留守儿童的学习焦虑、身体症状、恐怖倾向、冲动倾向随年代的变化模式有一定的差异。结果表明年代可以解释东部留守儿童过敏倾向42%的变异、恐怖倾向27%的变异、冲动倾向30%的变异;对于中部留守儿童,可以解释身体症状35%的变异;对于西部,可以解释学习焦虑44%的变异。中部地区在13年的变迁中,留守儿童的心理健康得到了一定的改善、东部地区在13年的变迁中,留守儿童在恐怖倾向、冲动倾向因子上得到了显著的改善。而在西部地区,学习焦虑因子的得分上升趋势是留守儿童面临的首要问题。这种差异可能源于我国的地域经济差异以及政策资助差异。

部分学者(雷芳,2010)对不同经济状况地区的留守儿童心理健康进行了调查研究,研究发现富裕地区留守儿童的心理健康水平低于贫困地区的留守儿童,反映在学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、身体症状因子得分中。东部、中部地区留守儿童心理健康的明显改善主要得益于经济发展的推动,这与上述的研究结论一致。西部地区的学习焦虑在逐年提高,说明经济欠发达地区农村留守初中生的主要心理问题是学习所带来的困惑和焦虑(于慧慧,夏冰月,2016)。学习问题是青少年儿童心理健康问题中的首要问题,对于留守学生的心理干预更应关注他们的学习(王永娟,沈汪兵,刘国雄,2011)。

综上所述,我国留守儿童心理健康整体状况逐渐提升,仅学习焦虑和过敏倾向呈逐渐下降的趋势。虽然本文得出了有效的结论,但还是存在一些局限,本文在未来研究中需要进一步探究在留守时间、留守形式等因素等其他社会变化量导致我国留守儿童心理健康水平的变化,从而更好地预测未来留守儿童心理健康的变化特征,为心理变迁建构更为细致的解释模型。

参考文献

程刚, 刘家琼, 林楠, 黄佳佳, 王鑫强(2019). 中学生家庭社会经济地位与心理健康的关系:心理素质的中介作用. 西南大学学报(社会科学版), 45(1), 105-112.

陈惠惠, 胡冰霜, 何芙蓉, 刘巧兰(2011). 初中留守与非留守儿童心理健康影响因素分析. 中国学校卫生, 32(4), 407-408+411.

程龙, 柳友荣(2009). 巢湖市中小学生心理健康状况调查. 中国学校卫生, 30(5), 465-466.

杜柏玲, 陈维举(2018). 山区农村留守儿童心理健康状况的实证研究——以甘肃省陇南市为例. 南昌教育学院学报, 33(6), 51-53.

高明月(2019). 中国留守儿童身心健康状况动态研究. 硕士学位论文. 沈阳医学院.

郭少榕(2006). 农村留守女童:一个被忽视的弱势群体——福建农村留守女童问题调查分析. 福州大学学报(哲学社会科学版), (3), 94-100.

韩黎, 袁纪玮, 赵琴琴(2019). 农村留守儿童生活事件对心理健康的影响:同伴依恋、心理韧性的中介作用及安全感的调节作用. 中国特殊教育, (7), 55-62.

郝娟(2018). 受教育水平的城乡性别差异及其趋势的比较研究. 教育科学, (1), 20-25.

贺小华, 张建育, 梅小健(2009). 农村留守儿童心理健康状况与教育管理对策研究. 农业考古, (3), 81-83.

胡义秋,朱翠英(2015). 不同学龄阶段农村留守儿童心理健康状况比较研究. 湖南社会科学, (1), 105-110.

雷芳(2010). 不同地区留守儿童心理健康状况和人格特征比较. 中国健康心理学杂志, 34(1), 74-76.

李宝峰(2005). 农村"留守子女"的心理健康问题及其干预. 教育探索, (5), 82-83.

李福轮, 乔凌, 贺婧, 陈军义, 谢晴牧, 赵乾龙, 杨静(2017). 国内留守儿童《心理健康诊断测验》近十年调查结果的Meta分析. 中国儿童保健杂志, 25(5), 493-495.

联合国儿童基金会(2017). 2015年中国儿童人口状况——事实与数据.

http://www.unicef. c/.

梁瑞, 徐凌忠. (2016). 农村留守儿童心理健康状况调查. 泰山医学院学报, 37(3), 267-270.

林细华, 沈敏, 王琳, 王友洁(2010). 中国农村留守儿童心理健康状况的Meta分析. 華中科技大学学报(医学版), 39(2), 228-231.

刘静, 杨晓妍, 杨洋, 周欢, 卢文学, 刘巧兰(2014). 四川资中县农村留守初中生心理健康变化及其影响因素分析. 中国学校卫生, 35(11), 1648-1650+1653.

罗国芬(2006). 农村留守儿童的规模问题评述. 青年研究, (3), 8-14.

罗家有(2014). 我国农村留守儿童身心健康研究进展. 中国学校卫生, 35(11), 1601-1603.

欧薇, 王智, 杨映萍, 谢琴红, 何静, 宋兴勇, 王小静(2014). 不同性别、学龄和抚养方式留守初中生问题行为特征分析. 重庆医学, 43(27), 3605-3607.

宋专茂(2005). 心理健康测量(第二版). 广州:暨南大学出版社, 165.

王焕然(2019). 农村留守儿童心理健康状况调查研究. 韶关学院学报, 40(2), 55-59.

吴培材(2020). 父母外出务工对农村留守儿童身心健康的影响研究. 南方经济, (1), 95-111.

王玮, 肇恒伟, 郭颖, 段征宇(2014). 农村留守儿童心理健康状况及其影响因素研究. 现代预防医学, 41(6), 994-996+999.

王鑫强, 霍俊妤, 张大均, 刘培杰(2018). 农村留守与非留守儿童的心理健康、虐待经历比较及其关系研究——基于两维四象心理健康结构的分析与对策建议. 中国特殊教育, (1), 58-64.

温焱, 杨雅珺, 岳彩镇(2016). 大学生社交焦虑与核心自我评价、核心反思评价关系研究. 保健医学研究与实践, 13(2), 14-17.

王谊(2011). 农村留守儿童教育研究. 硕士学位论文. 西北农林科技大学.

王永娟, 沈汪兵, 刘国雄, 袁媛(2011). 农村留守儿童心理健康状况的调查研究. 西华大学学报(哲学社会科学版), 30(4), 125-128.

辛自强, 池丽萍(2008). 横断历史研究:以元分析考察社会变迁中的心理发展. 华东师范大学学报(教育科学版), (2), 44-51.

辛自强, 周正(2012). 大学生人际信任变迁的横断历史研究. 心理科学进展, 20(3), 344-353.

辛自强, 张梅, 何琳(2012). 大学生心理健康变迁的横断历史研究. 心理学报, 44(5), 100-115.

姚应水, 康耀文, 金岳龙, 龚伟志, 陈燕, 郑丽,安洲(2010). 安徽省留守青少年心理健康状况现况调查. 中华流行病学杂志, (12), 1359-1362.

尹新瑞(2019). 別样童年:农村留守儿童的生活现状、问题及政策回应——基于天津市农村社区调研. 前沿, (5), 115-124.

于慧慧, 夏冰月(2016). 西部贫困地区农村留守儿童心理健康现状. 中国健康心理学杂志, 24(4), 610-613.

岳慧兰, 傅小悌, 张斌, 郭月芝(2006). “留守儿童”心理健康状况调查研究. 教育实践与研究, (10), 4-6.

衣新发, 赵倩, 蔡曙山(2012). 中国军人心理健康状况的横断历史研究:1990~2007. 心理学报, 44(2), 226-236.

张帮辉, 李为(2016). 农村"留守儿童"问题及其治理对策研究. 重庆大学学报:社会科学版, 22(2), 206-212.

张帆(2013). 三峡库区农村留守儿童心理健康与心理弹性现状及影响因素的研究. 硕士学位论文. 重庆医科大学.

张帆, 刘琴, 赵勇, 孙敏红, 王宏(2011). 我国留守儿童心理健康问题研究的系统评价. 中国循证医学杂志, 11(8), 849-857.

周步成(1991). 心理健康诊断测验手册. 上海:华东师范大学出版社, 5-10.

钟粤俊, 董志强(2018). 更多兄弟姐妹是否降低个人教育成就?——来自中国家庭的微观证据. 财经研究, 44(2), 75-89.

周宗奎, 孙晓军, 刘亚, 周东明(2005). 农村留守儿童心理发展与教育问题. 北京师范大学学报(社会科学版), (1), 71-79.

Twenge, J. M., Campbell, W. K. (2001). Age and birth cohort differences in self-esteem: A cross-temporal metaanalysis. Personality and Social Psychology Review, (5), 321-344.

Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101.

Abstract In order to explore the change trend of mental health of leftbehind children when time passes by, a total of 90 journal papers with MHT scale published from 2004 to 2017 are introduced for cross-temporal metaanalysis. The results of study show: (1) the learning anxiety and allergic tendency are positively correlated with the era, but other factors are negatively correlated with the era. 14% to 23% of each factor variation can be explained by the era. (2) The anxiety to people, physical symptoms, panic tendency and impulsive tendency drops 0.06~0.73 standard difference averagely. The score of learning anxiety rose by 3.44, with explanation rate at 23%. (3) Compared with leftbehind boys, leftbehind girls are better improved in anxiety to people, panic tendency and impulsive tendency. (4) Compared to leftbehind children in primary schools, the learning anxiety and allergic tendency of leftbehind children in junior high schools is decreasing year by year. (5) The mental health of leftbehind children in Central China and East China is improving faster than that of leftbehind children in West China. As a whole, the learning anxiety of leftbehind children is increasing gradually, but the overall mental health of leftbehind children is improving in a step-by-step manner.

Key words: leftbehind children; mental health; MHT; cross-temporal metaanalysis