程序性知识在小小说写作教学中的运用

2021-05-30史菊辉

摘要:本文尝试通过教师介入学生小小说写作过程的方式,在真实任务情境中设计活动,搭建学习支架,强化思维训练,使学生学习将“陈述性知识”转化为“程序性知识”。文章从教师如何选定程序性知识,到学生如何掌握、运用程序性知识,以及如何开展教学评价等环节进行了探讨,以期帮助学生解决小小说写作过程中的各种难点。

关键词:小小说;写作指导;程序性知识

“故事艺术已经成为人类灵感的首要来源,因为它不断寻求整治人生混乱的方法,洞察人生的真谛。”[1]基于此,高中语文统编教材必修下册第六单元对应“文学阅读与写作”学习任务群,设置的教学任务是“了解创作背景和思想意蕴,领会小说这一体裁的认识和教育价值”。在此基础上,教材又在高中语文统编教材选择性必修上册第三单元对应“外国作家作品研习”学习任务群,开展对小说的进一步学习,在其单元导语中明确了“体察小说展现的千姿百态的社会生活,感受人类文化的丰富多彩”这一核心任务。布置的相关写作任务是学写小小说。

可是,在实际操作过程中教师会感受到教学理想与学生写作实际间的差距,常会看到学生作品题材流俗,主题浅俗,情节缺少吸引力,人物形象单薄等问题。这其中原因固然与学生的阅历、思维品质、审美水平甚至灵感天赋等因素相关,但是,也与学生缺少小小说写作知识相关。有研究表明:写作专家与新手的差异在于写作知识的生成与提取。“专家是善于从特定知识库中提取相关知识的专家”。[2]由此可见,如果想在短时间内一定程度上提高学生写作水平,教师的写作指导可以从如何生成写作知识,如何提取写作知识入手。

一、教师分析学情,选定程序性知识

皮连生认为,广义的知识可以分为“陈述性知识”和“程序性知识”两大类。“陈述性知识”是是什么的知识。“程序性知识”是个人非有意识提取,只能借助某种活动形式间接推论其存在的知识。活动使贮存于知识网络中的“陈述性知识”转化为以生产式系统表征存在的“程序性知识”。然后,“程序性知识”依据活动中的线索被提取出来,从而解决怎么办的问题,它还包括一切为了进行信息转换活动而采取的具体操作程序。[3]

小小说的写作知识有“文体知识”,如:小小说的概念、小小说特点、小小说的要素等,这些属于“陈述性知识”;有“内容的知识”——写什么主题内容;还有“内容生成的知识”即怎么写。“内容知识”和“内容生成的知识”属于“程序性知识”。写作是一种活动,写作专家善于提取的是“程序性知识”。学生缺乏的是生成和提取“程序性知识”。因此,教师可以依据学生学情,介入学生的写作过程,关注学生需求及完成特定任务的要求,设计活动,帮助学生生成并提取小小说写作的“程序知识”,协助他们在关键阶段更好地完成任务,提高写作成效。

二、学生研习经典,掌握程序性知识

阅读是吸收,写作是倾吐,读是写的基础,写是读的深化。鲁迅先生曾说:“凡是已有定评的大作家,他的作品全部都说明‘应该怎样写,只是读者很不容易看出,也就不能领悟。”[4]因此,教师可以指导学生向经典作品学习小小说写作的“程序性知识”。例如研习《复活》时,教师可以将原型事件和小说进行对照。原型事件是贵族青年忏悔自己曾犯下的罪孽,不顾世情,欲通过结婚来拯救堕落的姑娘。造化弄人,姑娘在结婚前死了。托翁让聂赫留朵夫身上“兽性我”与“精神我”斗争,用“心灵辩证法”呈现了人性的复苏。聂赫留朵夫从希望获得宽恕者变为救助不幸者,从制度的既得利益者变为制度的反对者。对堕落姑娘马斯洛娃,托翁使其变得更富有反抗意识,精心展现了她对聂赫留朵夫爱恨交织的情感,巧妙设计了马斯洛娃为了保护爱人嫁给了革命者的结局。托翁对原型人物的加工使人物形象典型、丰满。在主题的探讨中,学生认识到托翁将他对现实的认识、对复杂人性的思考和对理想道德社会的期盼交织在一起,赋予了故事新的意义:没有谁宽恕谁,只有自我拯救与彼此拯救,才能实现道德和精神的复活,深化了故事主题。通过学习,学生生成如何构建作品主题的“程序性知识”:写小说要加工人物原型,改造初始事件,融入作者对社会人生的思考。以《大卫·科波菲尔》节选为例,通过比较无成人大卫视角的文本与原文本的差异,学生会发现成人大卫视角的加入使作品不仅聚焦在个人“成长”上,还增强了对社会现实的批判,对人生理性的思考和对爱的救赎的歌颂。学生感受到视角能使“意”蕴含其中,从而生成写作要选择叙述视角和叙述者的“程序性知识”。在学习《老人与海》节选时可以让学生探究作者是如何在单一的空间且重复的事件中形成故事张力,塑造“硬汉”形象的。通过梳理冲突,探究结尾的意义,赏析人物形象塑造,尤其是“内心独白”,让学生生成如何使情节引人入胜的“程序性知识”:制造冲突,控制叙事节奏,展示人物前后变化,结尾出人意料。

在研习经典的过程中,学生通过自主研习,教师引领,合作探究等方式生成的小小说写作知识是静态的以贮存为表征的“程序性知识”。教师要通过活动使之被提取并运用在解决问题中才能让学生真正掌握。杜威曾说:“学生参与到真实的有意义的任务中,且任务类似专家所从事的工作,学生就会对学习材料形成自己的理解,从而实现知识的内化。只有当学习者在活动中根据自己的经验与外界交互并积极建构意义時,真正的学习才会发生。”[5]

三、学生执行任务,运用程序性知识

写作是学生对社会生活思考后的个性表达,是学生综合能力的体现。教师不能过多干预,对学生的指导也不可能面面俱到,教师要有的放矢。有研究者发现“决定学生写作水平的重要因素是想法的产生、故事的构思与组织”[6]。所以,教师在这几个阶段通过活动帮助学生在写作过程中提取“程序性知识”运用于小小说写作就显得尤为重要。

(一)加工原型要素,赋予故事新意

写好小小说的关键之一在于深化自己对生活的思考,明确自己想要表达的人生认识。因此,加工素材,确定主题是写出好故事不可缺少的程序。教师可以为学生设计一张问题清单,让学生围绕一个核心发散思维,进行空间或逻辑上丰富的材料罗列,发现并加工有用的素材,从广度深度上对事件展开思考。学生在思考回答中提取加工人物原型、改造初始事件、融入作者意识从而生成作品主题的“程序性知识”。知识作用于文本,“意在笔先”就由静态的知识陈述变为动态的写作知识运用。

(二)构建冲突模型,形成故事张力

回顾阅读过的经典作品,我们会发现冲突(渴望+障碍=冲突)是所有故事的共性基因,是冲突推动了情节,是冲突塑造了人物,是冲突使故事产生出各类效果。冲突中的高潮是主人公为赢得自己的渴望对象所做出的最后努力,主人公如何行动使我们对他的深层性格,对其人性的终极表达,对小说的主题价值产生最深刻的认识。构建冲突是写好故事的关键。

教师可以让学生构建冲突模型,模型的建立是思维过程的外显是构思的系统化、整体化、深入化。在构建中学生提取制造冲突、控制叙事节奏、展示人物前后变化、结尾出人意料从而产生故事张力的“程序性知识”。

教师可以介绍经典作品中的冲突模型:外部世界、内在情感、种族、道德、信仰、价值观……学生选择并设计自己的“渴望”“障碍”“行动”的故事模型。教师给出任务要求和建议:1.渴望中要包含一种强烈感情,不实现则人物无法继续目前生活。2.层层障碍要与渴望旗鼓相当。衡量的标准:障碍不清除,情节就不能展开。不对障碍行動,将会使人在心理、情感、道德、身体、社会生活、经济等方面遭受严重危害甚至灭顶之灾3.人物使出浑身解数去解决冲突时应符合场景特点及你对人物形象的预设,在一次次行动中人物要有发展,形象要和当初有些不同。4.一些常见结尾方式如:美好、死亡、揭谜、梦魇、错位遗憾、诗意浪漫、得而复失、循环往复、悬而未决等。

(三)选择叙述视角,展现故事魅力

故事独创性是内容和形式的融合。好故事不仅是讲了什么,还包括怎么讲。现代叙事学理论认为叙述视角及叙述者的选择是小说的核心要素。因为,不同组合的选择会让同样的内容产生出不一样的主题与审美效果。小小说让人拍案称奇之处在于悬念、留白和精彩的结尾。这些效果正是由叙述者和叙述视角制造的。叙述视角或叙述人称的限制能产生人与故事情节的间离,使得情节的留白合情合理,使得悬念的存在自有逻辑。全知视角第三人称的叙述能在情节中巧设伏笔让结局在“意料之外”“情理之中”。如果没有选择最佳叙述者和叙述视角的意识,会导致作品索然无味并且立意深度也被消减了。为了解决这个问题,教师可以指导学生运用表格(如图1)提取选择最佳叙述者和叙述视角的“程序性知识”,分析比较不同的叙述者和叙述视角所带来的效果差异,帮助选出小小说中最适合的视角和叙述者。

四、教师设计量表,检验程序性知识

修改对于作品的重要性不言而喻。修改是写作必须的程序,是贯穿整个写作过程的。大的修改主要在三个阶段。第一阶段,酝酿构思中的修改。文章在动笔写正文之前,选择题材、确定立意、布局谋篇等等,都要经过反复思索,分析综合。这阶段的修改不仅能保证写作过程顺畅,还确立了作品基本面貌。第二阶段,写作时的修改。正文写作中形象思维与逻辑思维交用,情节的展开,内容的衔接,语言的表达等各方面都可能经过反复斟酌推敲,边写边改,边改边写,避免词不达意。第三阶段,初稿后的修改。仔细审读后作通盘的修改。在修改中调整内容、润色语言等等使作品达到最佳状态。写作过程是构思、写作、修改循环往复的过程。

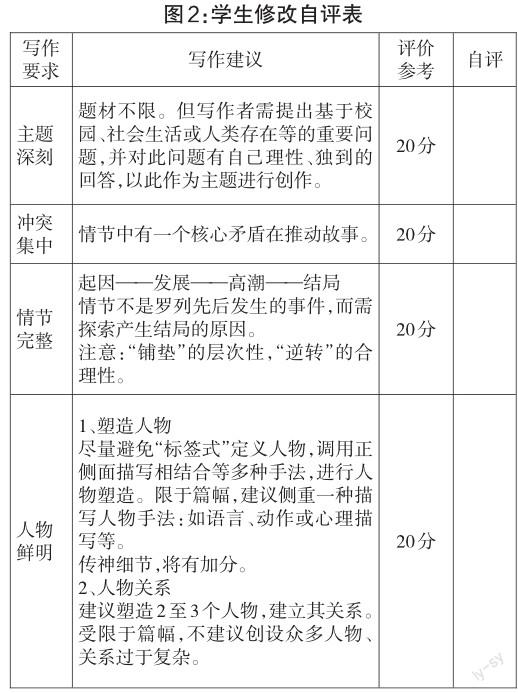

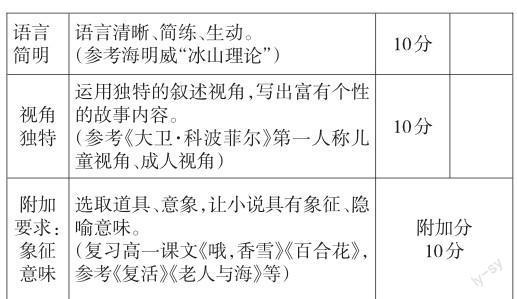

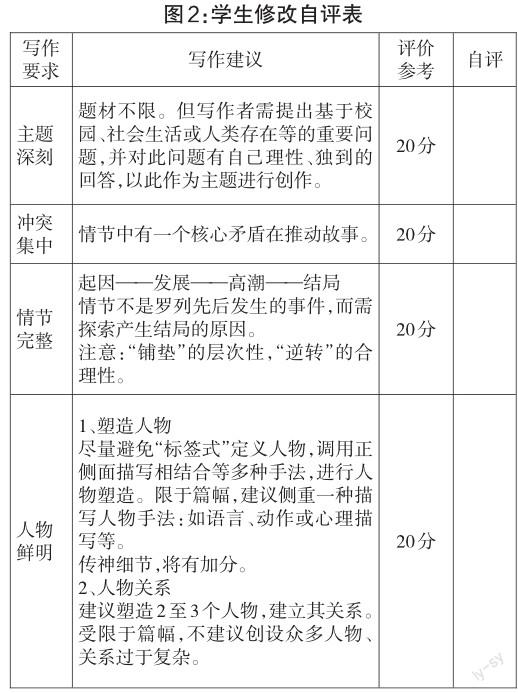

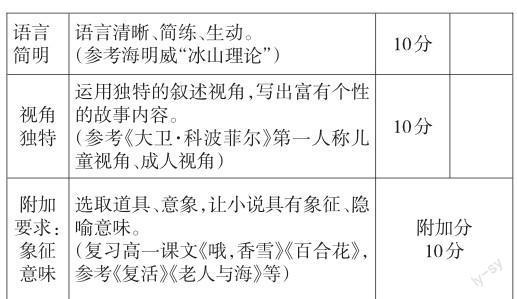

在写作中如果没有老师或同伴给出修改意见,学生对于修改往往难以切中要害。基于此,教师可以设计评价量表(如图2),在评价量表的提示下学生可以在构思、写作、修改的循环过程中通过“程序性知识”有针对性地修改完善作品。这样既可以帮助学生解决困难,也可以改善修改环节任务模糊、过程不可控的情况。同时,“如何修改作品的程序知识”也会在学生脑中生成,会在以后的写作中被学生提取应用,成为他们写作过程中重要的程序。

综上所述,教师指导学生生成并运用“程序性知识”形成写作策略,完善小小说关键要素的写作,从而优化作品质量,能使学生享有学习的获得感。在教学过程中任务情境的创设,活动的实施能促使师生之间合作学习,共同研讨,同时遵循了新课标中“语文学科核心素养是学生在语文实践活动中构建起来,并在真实的情境中表现出来的能力”的指导方针,在一定程度上获得了成效,提升了学生“语言构建与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”这四个核心素养。[7]

参考文献:

[1](美)罗伯特·麦基:《故事》,周铁东译,天津人民出版社2016年,第6页。

[2](美)约翰·D·布兰斯福特:《人是如何学习的——大脑、心理、经验及学校》,程可拉等译,华东师范大学出版社2013年,第43页。

[3]皮连生:《知识分类与目标导向教学》,华东师范大学出版社1998年,第1至第2页。

[4]鲁迅:《不应该那么写》见《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年,第246页。

[5](美)R.Keith Sawyer:《剑桥学习科学手册》,徐晓东等译,教育科学出版社2010年,第377至378页。

[6]王可、林崇德:《中学生写作文本形成能力的发展特点》,《心理与行为研究》2008年第1期,第11页。

[7]中华人民共和国教育部:《普通高中语文课程标准(2020年修订)》,人民教育出版社2020年,第4页。

(作者:史菊辉,上海市第三女子中学教师)

[责编张应中]