曾侯乙编钟十二声名结构样式与生成之推导(上)

——兼论其证据与推理方式

2021-05-28黄大同

黄大同

曾侯乙编钟(以下简称“曾钟”)上的乐音之标名,其钟铭显示分别有声名与律名两大系统。其中十二声名组织,具有以一钟两声音程组合构建的钟体声名结构与脱离钟体的纯声名结构这两种有所区别的形态表现。我以往研究的主要是前者,虽在论述过程中必然涉及后者内容,但还未对其作出进一步剖析。而后者作为先秦基本乐理的组成部分,对其解读是把握曾钟乐律学以及先秦乐律学理论体系的关键内容之一。由此,本文以十二声名中的“四基”“四角”之学界共识为研究切入口,并主要以曾钟钟铭上的证据(1)本文也略涉其他各方证据。与证据间的互证为事实认定的唯一桥梁,来专题探讨曾钟上的纯十二声名具有一种怎样的结构样式与其如何生成,以及验证曾钟出土40年来相关主流认知是否属于对其先秦真相之揭示的问题。

一、十二声名与其结构样式

目前学术界把曾钟上的宫、徵、商、羽,宫角、徵角、商角、羽角,和宫曾、徵曾、商曾、羽曾等乐音标名称作音阶的“阶名”。(2)童忠良等:《中国传统乐学》,福州:福建教育出版社,2004年,第43—44页;以及邹衡、谭维四:《曾侯乙编钟》(上册),北京:金城出版社、西苑出版社,2015年,第221—225页。但一是在先秦,对于音高可移动而名称固定的音,有五音、五声以及“而以律和其声,于是乎有七律”(3)徐元浩:《国语集解》“周语下第三”,北京:中华书局,2002年,第126页。中的、与七律对应的七声等“音”“声”之称,而从未出现过音阶的“阶”之名;二是作为西方音乐理论中的一个概念,音阶是调式的音阶并按调式主音到主音排列,其中的“阶”对应着具有调式功能的主音、属音、下属音、导音等音级名称。因此,以“阶名”指称这些与五、七声一样是音高可变、名称不变以及并不体现调式音阶功能的“四基”“四角”和“四曾”,在语境上与理论上都不对应。鉴于它们的名称是在宫、商、角、徵、羽这五声加一新词“曾”的基础上,进行词根复合的扩充而形成(见下文),而且古人早有如同汉代郑玄所述“宫、商、角、徵、羽杂比曰音,单出曰声”(4)〔汉〕郑玄注,〔唐〕孔颖达疏:《礼记正义》卷第三十七(中),北京:北京大学出版社,1999年,第1074页。这一“声”的概念,加上曾钟、曾磬上只有声名与律名的乐音标名类别,以及现代乐理的音名相当于古代具有固定音高标准的律名等情况,我从先秦规范和古今对应的角度,把这“四基”“四角”“四曾”与五声、七声等一起归于“声”类,称其为“声名”。至于本文所称十二声名的“(音)结构”,是指“音程组合结构”,这是由十二声名每纵横相邻两声之音程所组合而成的总和形态。

1.“四基”学界共识与声名构词规律

“四基”是今人对曾钟十二声名中的4个单纯词声名——宫、徵、商、羽的简称。音乐理论界对“四基”“四角”与“四曾”这3个四声组中的“四基”各声之间的音程关系认识,完全一致,无任何异议。如李纯一《曾侯乙编钟铭文考索》:“(曾国阶名)这两组各有两个成三分损一或上生五度关系的基本阶名,宫—徵和商—羽,而徵和商为三分益一或下生五度关系,宫又为基音,足见它们是按照三分损益法(五度相生法或五度定律法)构成的。”(5)李纯一:《曾侯乙编钟铭文考索》,《音乐研究》,1981年,第1期,第63页。黄翔鹏《中国传统音调的数理逻辑关系问题》:“中国传统理论中,宫音是很重要的。按三分损益法,它是生律法的起点。上五度出来一个‘徵’……在曾侯乙钟中,宫商徵羽音是最基础的四个音。”(6)黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》,1986年,第3期,第9页。崔宪《曾侯乙编钟钟铭校释及其律学研究》:“曾侯钟铭及其生律法,是在‘宫、商、徵、羽’这四个按五度关系排列的基本音级上……”(7)崔宪:《曾侯乙编钟钟铭校释及其律学研究》,北京:人民音乐出版社,1997年,第7页。童忠良等《中国传统乐学》:“这是由五度链所构成的律学的基列。按三分损益法,宫是生律法的起点,其最基础的四个音‘宫—徵—商—羽’称为‘四基’。”(8)童忠良等:《中国传统乐学》,福州:福建教育出版社,2004年,第259页。

学者们对“四基”间的音程关系,包括其在十二声名中的生成作用具有共识,原因是在钟铭的声名中,它们可由直观所得:

其一,曾钟上的十二声名之构成素材,是五声之名,再加一个原不具有音乐性质的新词“曾”。其中五声相生序的前四声——宫、徵、商、羽在十二声名中,作为单纯词声名,是后8个复合词声名的产生基础——“四基”;后8个复合词声名是以“四基”为构词词根之一,分别与五声相生序的第五声“角”以及新词“曾”这另两个词根进行结合,从而产生“四角”与“四曾”。其“曾”在古汉语中,有因本义而引申的两种主要词义:其一指“增”“益”和“隔两代亲属”等,此时读“zēng”;另一指“层”“重叠”“累叠”等,此时读“céng”。根据“四曾”在十二声相生序列中的音高位置(见图2)与“曾”主要词义之间的相合互证,可知当时声名设计者为什么不选他词,而要在众多的先秦词汇中单选“曾”来形成复合词声名的原因,是因其“层层叠叠”的这一种主要词义,正好能对应与体现从“基”到“角”再到“角的角”这同“基”声名的大三度音程叠向进行关系(9)这种叠进关系只是“隔一代”而非曾祖与曾孙之间的“隔两代”。以往对“曾”的词义释读成果,还有继续探讨的空间。。此时其声名的词性属于“角”类,其读音当为后者。

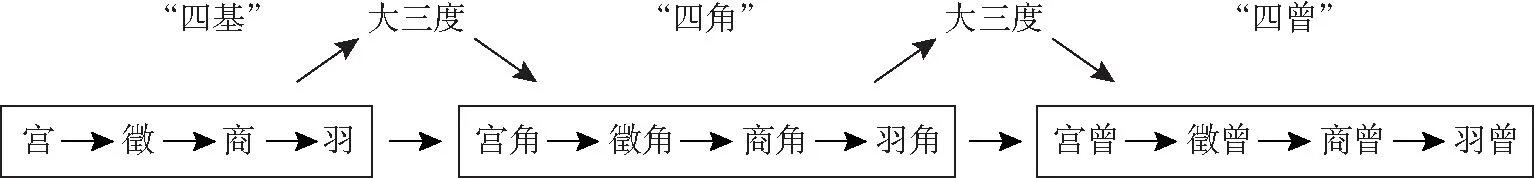

其二,正如学者们已指出的那样,“四基”是以宫→徵→商→羽的五度音程关系(10)“音程”在中国古代乐律学理论中,是以十二声、十二律按音高排序中的各个声、律排位关系表达。如损益四五度的“隔八隔六相生”。依次排列,这一排序明确指出其具有相邻两声实际为一损一益四五度交替进行的音程关系特点;同时,由于有“四基”勾连的基础,另8个以“四基”为词根之一的复合词声名也必然具有按损益四五度音程关系排列,即也具有相邻两声为损益四五度的音程关系特点。以图1所示其十二声名的构成就是:

图1.十二声名的“4+1”构成图示

而既然“四基”“四角”与“四曾”之间的声名构成以及相邻之声的音程具有上述关系,那么我们就可作出如下判断:由3个横向四声组连接形成的整体音程关系,必然呈现一种按以宫起始、每相邻两声都是四五度音程的十二声相生序排列形态。其中,3个四声组的、组间相邻两声之连接——即“四基”最后一声“羽”与“四角”第一声“宫角”之间,以及“四角”最后一声“羽角”与“四曾”第一声“宫曾”之间,也必然都是四五度而不可能是其他音程度数。

图2.从“四基”出发的十二声相生序列

与此同时,在上述声名的横向十二声相生序中,除了声名构词规律的表现,我们还可看到由声名命名规律表现的、另一种同“基”声名的大三度音程关系。即不论是先上五、后下四度,还是先下五、后上四度进行,在这从第一组“四基”出发的十二声相生序列中,第二组“四角”中的每一个“角”,都必定在第一组“四基”中的、相应“基”的上方大三度音位;第三组“四曾”中的每一个“曾”,都必定在其相应“基”的上方增五度音位,也就是同“基”之“角”的上方大三度音位。这就表明,在上述横向排列的十二声相生序中,既具有相邻两声都是四五度关系现象,也含有同“基”声名的“四角”比“四基”高大三度、“四曾”又比“四角”高大三度的大三度音程递进现象。

这就可让我们从同“基”声名的大三度关系,与相生序相邻之声的损益四五度关系这两种音程同时并存的现象角度出发,再一次验证该十二声名的音高位置问题。

2.“四角”学界共识与声名构词、命名规律的交织表现

其大三度音程是否是纯律(包括所附音分数据)不影响声名的音程度数关系。实际上,“四角”虽为“四基”上方大三度,但“四角”组的第一个“宫角”就是五声相生序的第五声“角”,它与“四基”组的“宫”在构成同“基”声名的纵向大三度关系同时,又与五声相生序的第四声——十二声相生序中的前“羽”,以及后“徵角”,为横向四五度音程;而“四角”组的第二个“徵角”,在与“四基”组的“徵”构成纵向大三度关系同时,也与其十二声相生序中的前“宫角”,以及后“商角”为横向四五度音程,其他音关系以此类推。这种纵向大三度与横向四五度音程关系同时交织并存的现象,就是前一共识所推导的、十二声相生序中每相邻两声为四五度音程,以及其中的同“基”相邻两声为大三度音程的同时显现(见图3)。

图3.“四基”到“四角”与“四角”到“四曾”的模进关系

因此,当曾钟上的“四角”是其“基”上方大三度之时,该“四角”中的任何一“角”其实又与其声名相生序的前后邻声存在着横向四五度关系(见图3左)。也就是说,当我们对“角”是“基”的纵向上方大三度这一内容具有共识时,该共识其实还必然地包含着该角与横向前后相邻之声的四五度音程关系,只不过没有明确表示出来而已。而“四曾”当然也一样,即在“四曾”是其“四角”上方大三度之时,该“四曾”中的任何一“曾”与其声名相生序前后邻声,也必定具有横向四五度关系(见图3右)。因为在十二声相生序的前提下,从“四角”到“四曾”的进行,就是从“四基”到“四角”的模进。

于是获知,这十二声名组织中的任何一声,同步具有一定音程关系的纵向邻声与横向邻声(18)第一个“宫”的前邻声和最后一个“羽曾”的后邻声,分别在低一个八度和高一个八度的十二声名结构之中。——该声与同“基”声名中的纵向邻声为上、下大三度音程,而与声名相生序的横向邻声为前、后四五度音程。这纵横两种音程关系的交织并存是一把连环锁,牢牢锁定了各声在十二声名音结构中的立体音高位置。

由此,如果我们承认前述“四基”“四角”与“四曾”这3个四声组的十二声名,具有一种按以宫起始、每相邻两声都是四五度关系特点的横向十二声相生序排列形态,并且承认在这横向十二声名相生序中,“四角”比“四基”高大三度、“四曾”比“四角”高大三度的话(因有“四基”“四角”的学界共识与声名的构词、命名规律的事实存在,这一认识应该不会遭到否认吧?!),那么当我们把这3个横向四声组在保持一切不变的情况下,仅按其本身所具有的组与组之间的纵向音高关系作出排列,它们就呈现出一个“四基”“四角”与“四曾”这3个四声组按大三度音程依次纵叠的形态。

有意思的是,从中我们立刻会发现,在1978年曾钟出土前,对于只掌握十二律横向相生序知识的音乐理论界来说,属于闻所未闻、见所未见的这一个由4个纵向同“基”原位三声组构成的十二声名组织之立体结构样式出现了(见图4)!

图4.曾钟3个横向四声组与4个纵向三声组的互转关系图示

把以上两个角度观察的内容归纳起来可以说,曾钟上的十二声名组织具有三个表现特征,这是先秦乐人一以贯之的设计思维之体现:其一,有以宫起始的逻辑起点;其二,有以交替四五度音程贯穿始终的十二声相生序列;其三,有横向十二声相生序列被分成纵叠的3个四声组,组间为纵向大三度音程的立体音程组合结构。由此可知,其结构样式是一种由横向损益四五度与纵向大三度交织构成的、纵向与横向相邻两个声名之间音程度数关系的总和形态。

3.十二声名与十二律名结构的一致现象

我们知道,在中国古代乐律学理论中,“声名”指称的是名称不变而音高可移动的音,同一个声名可用在十二个不同音高上;“律名”指称的是音高与名称均固定不变的音(20)童忠良等:《中国传统乐学》,福州:福建教育出版社,2004年,第13—14页。其实不同时期与同时期不同社会阶层、不同地域等绝对音高标准有所不同,因此《中国传统乐学》所说的“绝对”,不是哲学上的概念,而是指在一定条件范围内的相对之“绝对”。,十二个不同音高的律名各有其固定的音高与名称,两者犹如首调唱名与固定唱名的区别。就因如此,不论是五声、六声、七声还是十二声,凡一个声名组织都可以移动运用在具有固定音高标准的十二律名上,而其音程组合结构样式则完全保持不变。

曾钟上的声、律关系就是这样。如曾钟中下层短枚甬钟正鼓音上的宫、商、角、徵、羽五声,无枚甬钟正鼓音上的六声(五声加商角),长枚甬钟正鼓音上的五声与六声(五声加商角)是以姑洗律为宫;同时,后两套甬钟的正侧鼓音共同构成的“四基、四角、四曾”之十二声也是以姑洗律为宫;而上层绹纹钮钟正侧鼓音的十二声,是以无射(新钟)律为宫;从成套钮钟中抽取出来的上层6件钮钟之正侧鼓音的十二声(按部分声名关系推出的整体),是以浊文王律为宫;同墓出土之整套编磬的十二声,是以浊姑洗律为宫。(21)邹衡、谭维四:《曾侯乙编钟》(上册),北京:金城出版社、西苑出版社,2015年,第252—334页。

从上述5套钟磬铭文的声、律关系记载中,我们还可以看到,曾钟、曾磬上的同一个声名组织,可以在其十二律名的每一个音高上流动,从而呈现出具有完整的十二宫旋宫情况。如“姑洗之宫(曾钟中一7反面钲部)”“浊姑洗之宫(曾磬上2鼓面)”“穆音(钟)之宫(曾钟中二11反面左鼓)”“浊穆钟之宫(曾磬下9内侧面)”“兽钟之宫(曾钟下二9正面右鼓)”“浊兽钟之宫(曾钟中二9反面钲部)”“无射(新钟)之宫(曾钟上三7反面钲部)”“浊新钟之宫(曾钟中二12反面右鼓)”“文王之宫(曾钟下二9正面钲部)”“浊文王之宫(曾钟中一7反面右鼓)”“坪皇之宫(曾钟下二10钲部)”“浊坪皇之宫(曾钟中二8反面右鼓)”(22)同注。。

另从湖北战国中期(偏早)楚墓出土的4支残存竹律管上,也可以看到战国初入葬的曾钟、曾磬上的声名与律名仍在继续使用,以及具有完全相同的移动之“声”与固定之“律”的关系现象。如M21 ∶17—1:“定新钟之宫为浊穆〔钟羽〕,〔为定〕坪皇角,为定文王商;M21 ∶17—2:姑洗之宫为浊文王羽,为浊〔新钟徵〕;M21 ∶17—3:〔定文王〕之宫为浊兽钟羽;M21 ∶17—4:〔浊坪皇之宫为定文王〕羽,为浊穆钟〔角〕。(23)湖北省博物馆:《湖北江陵雨台山21号战国楚墓》,《文物》,1988年,第5期,第35—36页。另见李纯一:《雨台山号战国楚墓竹律复原探索》,《考古》,1990年,第9期,第855—856页。现以《国语·周语》十二律为基准,把曾钟上的楚国十二律名与这残存律管上的1新钟、1文王、1浊文王、1坪皇、1姑洗、2浊穆钟、1浊兽钟7个不同律名以及3宫、3羽、1商、1角4个不同声名进行对应排列,其显示出,该残存律管上残剩的声名、律名,以及声名的移动音高与律名的固定音高之关系现象,就是曾钟上的相关表现(见表1)。

表1.湖北楚墓出土战国中期竹律管的声、律关系表

但上述对声名的流动与律名的固定之音高关系的梳理,并不是试图证明两者在结构形态层面上的关系也会不同。相反,若是把曾钟上的十二声名与先秦文献记录的十二律名的音结构放置一起进行比对,我们就会发现两者在音程组合关系上丝丝入扣。其原因在于,声名的音高可变而名称固定不变,律名的名称与音高均固定不变,两者的名称固定不变现象,体现在它们各自名称之间固定不变的音程度数关系上。若把两者的名称对应起来,它们在音程度数上,以及在以相同音程组合方式构建的结构样式方面,就必然显示出相同现象。

传世文献《国语·周语》所记的十二律名在六吕名称上,具有“三钟”“三吕”的命名特点,这使后人得知其六律也可分为对应的两个纵向三律组,从而发现十二律名除了具有“平之以六”的六律六吕二分结构以外,还隐含着另一个包括“三钟”和“三吕”的、由4个纵向三律组形成的十二律结构。(24)北宋沈括对这“三钟三吕”以及十二律的三律分组现象已有明确的论述,王光祈也曾提及六律的三律分组。见黄大同《中国古代文化与〈梦溪笔谈〉律论》,北京:人民音乐出版社,2009年,第231—235页。这是一种以黄钟、林钟、太簇、南吕为低音的4个纵向三律组、每组由纵向连续两个大三度音程构成的结构样式。

从出土文献《放马滩秦简》乙种《日书》记载的“十二律三合”内容中,则可以概括出明确的以黄钟、南吕、太簇、林钟为低音的4个三律组构成十二律名结构的相同特点(与前者排列顺序成反向),这佐证了《国语·周语》十二律名内含的另一种结构在当时是一种事实存在,并说明在战国时期乐律理论中,确实具有曾钟这种十二声名的结构样式。(25)因需控制此文篇幅,我将以另文来展开探讨文献与曾钟上的十二律名问题。

现把《国语·周语》十二律名的基础结构形态,以及它(左旋)与《放马滩秦简》十二律名(右旋)的左右旋对应关系制图如下(见图5):

图5.《国语·周语》十二律名结构及与《放马滩秦简》十二律名结构的对应图示

图5(左)是《国语·周语》十二律名的基础结构样式。以曾钟上具有的、以黄钟为宫的对应关系看,前文图4所示曾钟十二声名与这一具有“三钟”“三吕”特点的十二律名,不就在纵横音程度数表现关系上即4个纵向三声组或三律组的形态完全一致吗?!而《国语·周语》十二律名的基础结构样式与《放马滩秦简》十二律名的结构样式,不就仅仅是4个三律组的左右旋排列方向相反,而其余完全相同吗?!

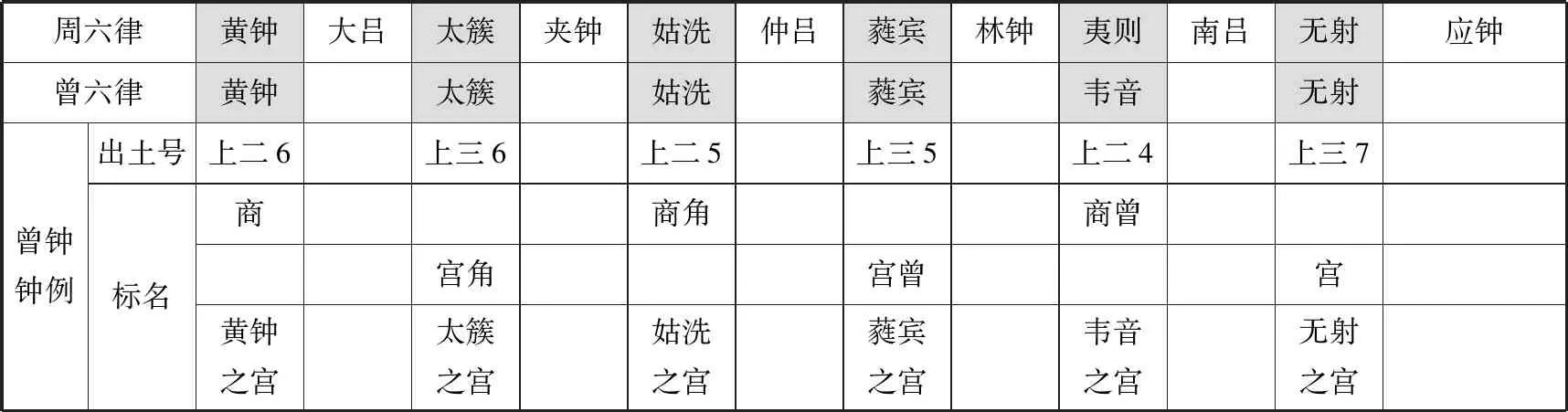

不仅于此,还有,《国语·周语》所记六律、六吕中的“六律”,与曾钟铭文所载曾国(周王室)“六律”,有五个律名相同,只有一个不同——前为夷则,后为韦音。而若是把它们作对应排列,那就清楚地显示了两者事实上的相同关系(见表2):

表2.《国语·周语》“六律”与曾国“六律”对应关系表(26)邹衡、谭维四:《曾侯乙编钟》(上册),北京:金城出版社、西苑出版社,2015年,第325—329页。

以上是以无射律为宫的、曾钟上层绹纹钮钟“六律”之例。其分别与宫三声组以及商三声组对应,又与《国语·周语》十二律中的单数“六律”,在律名以及十二律中的音高关系方面表现一致。据此我们可作出思考:虽然曾钟上完整的十二律名是楚国律名,其六定、六浊二分十二律对应着《国语·周语》的六律六吕结构(两者为左右旋关系),但由于曾国“六律”就是《国语·周语》十二律中的“六律”,而当时“六律”可作为十二律的指代,并且4个三律组就是《国语·周语》十二律名的基础结构形态,因此曾钟上以这“六律”所代表的完整周王室十二律名,也应含有一种4个三律组的结构形态。这样又可推断:曾钟上的十二律,除了楚国的六定、六浊二分律名结构以外,还隐存着曾国(周王室)4个三律组的十二律名结构。

于是我们可从上述曾钟的声与律关系、十二声名与《周语·国语》十二律的结构对应关系,以及《周语·国语》十二律与曾钟上未完整呈现的曾国(周王室)十二律之结构对应关系中,获得如下领悟:

第一,曾钟上的十二声名组织,至少从曾钟、曾磬入土的公元前433年之前开始,至战国中期,就使用在不同时期制(铸)造的乐器上,以及不同类别的乐器上,而且是以同一个结构样式在十二个不同的律高上进行移动运用。可见,它不是一种只为曾钟所独有,并找不出第二例的声名音组织样式,而是先秦时期通用的一套表示具有移动音高性质的乐音名称,属于当时的基本乐理。

第二,不论是五声、七声还是十二声,按音高顺序排列的声名组织并不表现出律制迹象。然而,若是按四五度音程交替进行之相生序排列的声名组织就不一样。因为,每一种律制都有其独特的音高关系生成方式、方法,三分损益法是以独一无二的损一、益一(上生、下生)四五度音程交替进行为其特征。因此,在没有出现律数与音高关系计算法的情况下,我们只要看到其声名、律名组织具有从头到尾贯穿四五度音程交替进行的特征,就能以果溯因,推断它由三分损益法生成。而以横向四五度与纵向大三度交织进行的十二声名或十二律名的立体结构,虽不是直接产生于三分损益之音关系生成,但因其从头至尾含有四五度相生序进行的特征,就可知其必然属于三分损益法体制范畴。

第三,先秦传世文献、出土文献与曾钟上曾国(周王室)的十二律名,在显性与隐性结构样式上与曾钟十二声名完全吻合的现象,是分别来自3个律名方面的有力证据。它们以声、律四者合一的互证,说明先秦十二声名、十二律名组织具有相同的音程组合结构,并还指出这一结构样式所呈现的,就是以声名、律名分别标音命名的同一基础——以音响角度概括与提炼的曾钟十二乐音组织形态。

二、十二声名结构样式之源出

由前文所述十二声名以大三度音程叠进为结构显性表征的呈现,可发现一个若要对其作出深入研究,就必须作出回答的问题。那就是,在这十二个声名的构词与命名过程中,为什么会出现将五声相生序的前四声与第五声“角”分别进行结合,以及将前四声与引入的新词“曾”分别进行结合的“4+1”复合词声名构词方式?又为什么要把经五声相生序扩展而成的十二声分成“四基”“四角”与“四曾”这3个四声组——或从纵向的声名命名角度看是4个同“基”三声组,也是以“四”划分——而不是分成横向的2声一组的六声组、3声一组的四声组或6声一组的两声组?

很明显,此处需要大三度音程之故!即先秦乐人对十二声如何分组的考虑,取决于组与组之间能否出现大三度音程。因为大三度音程是十二声分作以4为基础单位的分组现象所唯一对应的音程,也因为只有大三度而非其他音程才是3个横向四声组中,相邻两组之间的纵向组间音程;或换以纵向角度说,只有大三度的叠进音程才能构成4个纵向同“基”三声组。这声名的构词规律与命名规律表明,不论是横向的3个四声组(3×4)还是纵向的4个三声组(4×3)的声名构词、命名行为,都可归结到从“四基”出发,将十二声分成以4之数为一组,从而产生与大三度音程对应的结果上(见表3)。

表3.十二声的横向分组与组间纵向音程关系表

那么,十二声名为什么不能形成别的结构形态,而一定要以大三度为音程组合的主要单位,并以4个纵向大三度的叠进音程来命名与构成?对这一问题的追问,是探讨十二声名与其结构形态来源的关键。鉴于大、小三度一钟两声是编钟音列及其钟体十二声的基本构件,大、小三度又是编钟这一十二声乐器而不是弹弦乐器、吹管乐器包括编磬等其他乐器的特征音程,我们可从钟体十二声名与纯十二声名的关系视角着眼,来对其进行探究。事实上,十二声名以纵向大三度的叠进为表征,以横向四五度的勾连为纽带的立体结构特征及其整体形态样式的呈现,都是由其创设的基础——钟体十二声这一来源形态的构成所确定的。

1.从单一调性的音阶音列到十二声名结构形成的历史发展轨迹

青铜钟正、侧鼓音之间音程关系的设定与铸制,是商周期间先人在考虑制作难易度的基础上,追求音响协和而逐步作出选择的结果。从西周起,编钟的正侧鼓音大多数已是大、小三度关系,因为大、小三度“其声舒扬耐听,和谐而丰满,钟体各部分几何尺寸比例(包括重量)与双音的关系较能兼顾,是双音钟最为理想的音位关系”(27)郑荣达:《试探先秦双音编钟的设计构想》,《黄钟》,1988年,第4期,第21页。。

如西周早期曾侯犺(1镈+4甬)的4件套甬钟与西周晚期晋侯苏8件套甬钟的、以羽为首钟的无商四声音列,西周末至春秋早期之间曾国郭家庙M30之10件套钮钟与春秋早期山西闻喜上郭M211之9件套钮钟的、以徵为首钟的五声音列,春秋中期、中晚期下扩至以角为首钟的新郑金城路10件套钮钟和新郑螭凤纹10件套甬钟音列,也包括战国初期以商为首钟的曾钟11件套短枚甬钟与12件套无枚甬钟音列,以及由套首扩充部分+以商起始之主体部分所构成的22件套曾钟长枚甬钟等,全由大、小三度两音钟构成。它们统一表现出以“角—徵”+“羽—宫”小三度两钟四声的格式配置为音列核心,再加上其他大、小三度钟的正鼓音来演奏以单一调性为主的五声曲调的特点,以及在整体上表现出其首钟逐时逐级向下扩展的编钟音列发展总趋势(28)王子初:《中国青铜乐钟的音乐学断代》,《中国音乐学》,2007年,第1期,第26—33页。(见表4)。

表4.编钟音列发展之例表(29)除曾钟的短枚、无枚甬钟以外,表内各栏编钟音列本无声名,现有声名均由学者根据测音数据加上小三度两钟四声格式等因素分析所定,不排除个别侧鼓音声名并不是原设置的可能。另外,因曾钟主题的设定,表内音列从已知最早的曾国编钟起列。

续表

在编钟音列只具有单一调性五声演奏功能的历史阶段,因有小三度两钟四声的格式配置为音列核心,所以两音钟的音程选择是以小三度为主,大三度为辅。如8件套晋侯苏甬钟为7件小三度钟,1件大三度钟;10件套郭家庙钮钟为6件小三度钟,4件大三度钟;9件套闻喜上郭M211钮钟为6件小三度钟,3件大三度钟;10件套新郑螭凤纹甬钟为8件小三度钟,2件大三度钟;10件套新郑金城路钮钟为9件小三度钟,1件大三度钟;11件套的曾钟短枚甬钟与12件套的曾钟无枚甬钟音列上方区域的6件钟,则都是小三度两音钟。

而当先秦乐人从西周晋侯苏甬钟这一类编钟的两钟四声格式开始,不断由高到低逐级向下扩展音列,到最后在曾钟甬钟那样的编钟音列低音区用6件两音钟的正侧鼓音组合出十二声的不同音高位置,以及在五声声名基础上对这十二声作出全部声名配置之时,以12件两音钟构成的全套编钟音列,就形成了6件两音钟+6件两音钟的二分音列结构。其上半高音部分是由6件小三度钟(3件小三度钟的八度重复)的一钟两声构成的、2个八度的五声区域,下半低音部分是由4件大三度钟与2件小三度钟(2个三钟六声组合相加)的一钟两声构成的十二声区域,两部分中间的商钟承上启下,犹如转调的共同和弦。这二分音列结构的出现,意味着当时乐人自此既能以正鼓音演奏单一调性的五声性乐曲,也能以正侧鼓音音程为基本单位而形成的十二声作为十二宫范围,根据可行条件,在其范围内进行五声性乐曲的旋宫演奏。

曾钟的无枚甬钟音列就是充分反映上述情况的一个典型(30)22件套曾钟长枚甬钟音列是12件套无枚甬钟音列低八度基础上的扩充,11件套曾钟短枚甬钟音列是在12件套无枚甬钟音列十二声区域中减去一件大三度钟,其余的一钟两声配置完全一样。由此,可视该无枚甬钟音列为曾钟甬钟音列的一种规范体现。。该音列二分结构中的五声区域与十二声区域从何发展而来?从表4所列编钟音列发展之例中可以看到:

(1)曾钟甬钟音列上半部(高音部分)由6件小三度两音钟构成的2个八度五声区域之形成,从西周早期曾侯犺甬钟音列上的“角—徵”“羽—宫”小三度两钟四声就已开始起步,并通过晋侯苏甬钟一类的8件套编钟音列上,对前者两钟四声作出翻高2个八度而形成了这一区域的基本框架;再用正鼓音为宫与为商的两音钟替换掉原3个两钟四声格式中位于中间的两件钟——小三度角钟与羽钟,在西周末至春秋早期的曾国郭家庙钮钟一类的10件套与9件套编钟音列上确立了可演奏五声曲调的功能。这之后,春秋早期闻喜上郭M211钮钟一类的音列出现了其上方6件两音钟与曾钟甬钟上方6件两音钟的一钟两声基本一致的现象(31)只是同为正鼓音为商的侧鼓音音程有大、小三度之分,当然,该侧鼓音偏高的可能性更大,如此就与诸后者相同了。,而自春秋中期起,新郑金城路钮钟、螭凤纹甬钟一类音列上方6件两音钟则与曾钟短枚、无枚甬钟音列上半部两音钟的一钟两声完全一致了,显见曾钟甬钟音列的2个八度五声区域是对诸前者的全盘照搬(见表4春秋时期3套编钟音列中的上方高音部分的6件钟)。

(2)曾钟甬钟音列下半部(低音部分)的六钟十二声区域之形成,则表现出阶梯式下扩的音列动态发展脉络。即其从晋侯苏甬钟这一类编钟音列中,最低的小三度两钟四声格式下方、正鼓音为(高)宫、为羽的两钟开始,其先后历经西周末与春秋早期起正鼓音为“(高)宫、羽、徵”的三钟、春秋中期起正鼓音为“(高)宫、羽、徵、角”的四钟,以及按音列下扩规律推算,不迟于春秋后期时就应该出现的、体现在曾钟短枚甬钟上,正鼓音为“(高)宫、羽、徵、角、商”的五钟等不同发展阶段,最后拓展出体现在曾钟无枚甬钟上以商为最低音、正鼓音设置为五声加商角,以及正侧鼓音共同组合形成2个三钟六声的六钟新区域(见表4灰底部分)。这一种音列二分结构的整体性,是通过一套编钟音列从冠音到底音的所有正鼓音,包括小三度两钟四声格式的侧鼓音,都被设置为五声性用声的方式来得到体现。而其由4个大三度一钟两声与2个小三度一钟两声构成的、十二声区域的形成轨迹,清晰地表明了紧接五声区域之下的六钟十二声区域的问世,是建立在对编钟音列传统的扩展基础上的。

但是,若仅凭继承在春秋时期以角为首钟的四钟或以商为首钟的五钟基础上,再增添1至2件两音钟的方式,还无法产生曾钟甬钟音列之中由六钟正侧鼓音音程构成的十二声区域,而必须一边将这一段音列的编钟增至6件钟,一边调整两音钟的大、小三度音程关系才行。这是因为,在前期这一区域以正鼓音演奏五声曲调的编钟音列中,其音阶用声与侧鼓音具有重复现象。如在与曾钟无枚甬钟较为接近的10件套螭凤纹甬钟与金城路钮钟音列中,与曾钟无枚甬钟十二声区域相对应部分的是其“角—徵”“徵—徵角”“羽—宫”和“宫—角”或“宫—徵曾”这4件两音钟,其中有2个“宫”、2个“徵”,螭凤纹甬钟还再加2个“角”,这样本来可以有8个不同音高的4件两音钟,而实际上只有5至6个不同声位。如此即使再加上2件两音钟的4个不同的音高,那最多也只能出现10个不同声位。

所以说,在具有单一调性五声演奏功能与保持传统正侧鼓音音程关系的前期音列基础上,单纯增加两音钟所产生的6个一钟两声,若不考虑避开它们之间的重叠,那就还达不到出现六钟十二声的质性飞跃程度。而如表4所示,与以角为首钟的前期编钟音列的相应部位相比,曾钟无枚甬钟的十二声区域不仅增加了2件两音钟(即音列首钟“商—羽曾”小三度一钟两声和“商角—商曾”大三度一钟两声)而达到6件钟数,还在保留“徵—徵角”大三度两音钟的同时,把前期编钟音列低音区所设置的“角—徵”“羽—宫”小三度一钟两声和“宫—角”大三度一钟两声分别作出大、小三度音程的转换,使之产生前所未见的、或是以往罕见的“宫角—宫曾(角—升徵)”“羽—羽角(羽—升宫)”和“宫—徵曾(宫—降角)”等一钟两声音程关系。

上述这些一钟两声的大、小三度音程的调换、调整行为,是在什么要求与条件下得以推动与发生的?从哲学文化的层面说,十二个不同声位的出现不仅仅是增加调性色彩的音乐需要,更是周代宫廷通过可旋宫的祭祀乐来与四季十二月保持同步循环往复的天道观驱动之结果。而从钟体十二声的具体产生途径看,这是乐人在保持音列低音区的正鼓音演奏五声的传统基础上,使编钟音列首钟自“角”再次下扩至“商”后,通过调整6件两音钟之6个侧鼓音与正鼓音之间的音程,而使之与其他正侧鼓音以不相重复的方式而产生的。

如表5所示,以正鼓音为宫、商、角、商角、徵、羽的侧鼓音,在不是大三度就是小三度的音程限定下,若是要避开与其他音高的重复,就必然会选择后来冠以徵曾、羽曾、宫曾、商曾、徵角和羽角之名的这六声位置(见表5,重复音以灰底表示,所选择的声位用√表示)。

表5.4件大三度钟和2件小三度钟的十二声构成表

这样就在编钟音列2个八度五声区域的下方,产生了由两对三钟六声组合相加而成的十二声,其三钟六声组合都是由2个大三度一钟两声与1个小三度一钟两声勾连而成。由于音列最初发展出十二个声位时,还只有五声之名,在曾钟甬钟上表现出来的整体十二声名此时还未被创设出来(见下文),因此,本文在表5中,把最初出现的这十二声用五声加罗马数字表示。

2.从三种钟体十二声的异同关系看最早出现的十二声

1978年曾钟出土,应考古发掘队邀请前来现场研究的音乐专家们惊喜地发现其具有前所未见的现象,“每一钟的隧部和右鼓部发音部都刻上了定位定音的标音铭文。同一套编钟上齐备可供旋宫转调的十二个半音。”(32)黄翔鹏:《先秦音乐文化的光辉创造——曾侯乙墓的古乐器》,载《随县曾侯乙墓发掘简报与论文汇编》,湖北省博物馆内刊,1979年,第34页。但很长一段时间里,研究者没有把64件钟全是能够奏出具有大、小三度音程关系的一钟两声,以及曾钟上已具有齐备的十二个半音这两个重要发现结合起来作出探究。而我们一旦把两者作出勾联就会立即想到,既然每一件钟都是两音钟,那么在最少用钟数量的经济原则下,曾钟上的钟体十二声,就必然以六钟十二声为主体结构。

以目前所见,先秦编钟上的十二声组织都是在曾钟上被发现的,先秦乐人在曾钟上共设计了三种以一钟两声为基础单位的音程组合方式,来形成十二声的方案。其中短枚甬钟音列的低音区域只有省略大三度商钟的五钟十声,但使用了与无枚甬钟相同的钟体十二声结构方法(见图6)。

第一种就是上述表现在悬挂于中下层钟架的长枚甬钟、无枚甬钟和短枚甬钟音列中的六钟十二声(图6.1),由2个“一横两纵”(1个横向小三度钟与2个纵向大三度钟)的三钟六声组合形成4个纵向三声组,每组内是纵向的大三度音程叠进;第二种是表现在悬挂于上层钟架的、绹纹钮钟上的六钟十二声(图6.2),由2个“三横纵叠”(3个横向小三度钟)的三钟六声组合形成4个纵向三声组,每组内是纵向的大三度音程叠进;第三种是表现在悬挂于上层钟架的6件钮钟上的八钟十二声(图6.3),由4个“两纵叠合”(2个纵向大三度钟)形成4个纵向三声组,每组内是重复“曾”的纵向大三度音程叠进。它们都呈现出一个共同的特点,即这三种十二声,都由4个分别含有同“基”声名的、纵向大三度音程叠进之三声组构成,并且后两个方案的4个三声组完全按五声相生序的顺序排列(包括原位与第二转位)。

这三者之间的不同之处主要体现在三个方面:

(1)在两音钟的使用方面,第一种由4个大三度与2个小三度两音钟的六钟构成,第二种全由小三度两音钟的六钟构成,第三种全由大三度两音钟的八钟构成。

(2)在十二声与编钟音列关系方面,第一种是十二声组织作为编钟音列的一个组成部分,处于非独立形态;第二与第三种都是由十二声形成编钟音列,其属于独立形态。

(3)在形态呈现方面,第一种因从音列首钟的下行拓展而来,以商为最低音,宫在商的上方小七度之位,所以其4个三声组的呈现样式,是以2个三钟六声组合为载体的“商—羽2”+“宫1—徵”(商原位→羽第二转位→宫第一转位→徵原位)的4个纵向三声组连接;第二种以6件小三度两音钟分为2个对称式三钟六声的组合,打破了正鼓音演奏五声的传统,形成了以宫为首的“宫—徵2”+“商—羽2”(宫原位→徵第二转位→商原位→羽第二转位)的4个纵向三声组连接(见图6.2与图6.1的比较);而第三种十二声的设计另辟蹊径,是由8件大三度钟组合构成以宫为首的4个“宫+徵+商+羽”统一排列样式的纵向三声组连接形态,其中因三声组出自2件大三度钟的纵叠,所以重复了4个“曾”。

在对上述曾钟的三种钟体十二声之间的形态关系作出分析后,再把它们与由“宫—徵—商—羽”4个原位三声组构成的纯十二声名及其结构进行异同比较就会发现,三种钟体十二声的后两种是纯十二声名组织落实在一钟两声组合方式上的两种钟体版。如6件小三度钟的十二声只是因2个三钟六声组合都是原位三声组与第二转位三声组的勾连之故,而形成“宫—徵2”+“商—羽2”的样式;8件大三度两音钟的十二声也是因大三度两音钟的纵叠组合之故,而形成重复“四曾”的“宫+徵+商+羽”三声组统一排列样式。若是撇开因一钟两声的勾连而造成的三声组转位因素与出现重复音现象,从单纯的音程表现角度看,它们的原位形态就是由顺序为“宫—徵—商—羽”这具有损益四五度连接关系的、4个三声组所构成的十二声名组织的全然再现。这就表明,全由小三度钟构成的六钟十二声,以及全由大三度钟构成的八钟十二声之设计方案,必定产生在十二声名组织出现之后,因为它们的出现以十二声名与其结构的存在为前提。然而,第一种在曾钟甬钟上表现的钟体十二声,虽然从其具有十二声名的角度看,它似乎与后两者一样,也是十二声名组织在一钟两声组合方式上的落实形态,但实际情况有些不同,主要有两点:

一是以4大2小三度一钟两声构建的这种十二声名结构,是编钟音列自西周晚期起,不断向低音方向并按五声音阶顺序逐级下行的产物。其属于编钟整体音列中的组成部分,具有保留正鼓音演奏单一调性的五声性乐曲与以正侧鼓音演奏十二个调性范围内五声性旋宫乐曲的双重功能,并呈现出由音列逐级下行至商钟正鼓音而不是宫为首音的非规范排列状态。所以,从其来源脉络与处于非独立、非规范状态,以及它是继承音列传统的、以正鼓音演奏五声为主的设置等情况看,它应该是编钟上最初出现的一种十二声形态。

二是再从其形态产生所需的必备基础看,只有当编钟音列内具有十二个不同音高的乐音能够先行奏出,只有当编钟音列从以小三度为主构建的五声扩展到以大三度为主构建的、内含五声的十二声结构形态先行出现,先秦乐人才有可能开始对具有纵向大三度叠进与横向四五度勾连特征的、十二声名组织进行整体设计和命名。因而又可得知,这一最早出现的钟体声名结构,其产生过程分为结构形态先现与完整声名呈现这两个阶段。即其十二声名的结构产生在前,齐全的十二声名完成在后,而且还应该是在纯十二声名及其结构的诞生之际或之后,其除五声之外的其他声名才能被补上,从而才能完整地呈现出作为编钟音列组成部分的钟体十二声名组织的全貌。这也就是说,在曾钟上述三种钟体十二声名结构之中,后两种钮钟的钟体声名结构与第一种甬钟音列使用的十二声名,产生于十二声名组织出现之后,而第一种的音程组合结构则形成于十二声名组织出现之前。

3.从钟体十二声到纯十二声名组织的创设

基于上述梳理得出的已知条件,我们可对十二声名组织的来源作出如下分析与推断:

由于以单纯声名为载体的十二声名组织的内容属于先秦基本乐理范畴,以理论出自实践的经验来说,具有纵向大三度叠进与横向四五度勾连特征的纯十二声名组织结构的呈现样式,应当出自在钟乐实践中产生的、以一钟两声音程组合构成的钟体十二声形态,而最初形成的钟体十二声,就是位于编钟音列最低区域的、共有4大2小三度一钟两声构建(即2个三钟六音组合相加)而成的六钟结构形态;

又由于纯十二声名组织具有纵向大三度的音程叠置构成三声组与4个纵向三声组构建十二声的特点,而这最初形成的六钟结构形态,从纵向角度看,正具有纵向大三度的音程叠置构成三声组与4个纵向三声组构建十二声的特点,并且还具有分为十二声组合音程结构在前,以及齐全十二声名在后的两个阶段形成的特点;

因此可以判断——以4大2小三度一钟两声构建的六钟结构样式,是脱离钟体的、十二声名组织及其结构样式的生成来源。换言之,纯十二声名组织应该是在位于编钟音列低音区、不具独立性的六钟十二声结构上被创设出来的。

这一判断如能成立,那么接踵而来的问题是,它如何在这最初六钟十二声结构基础上被创设出来?

首先,这需要当时设计者掌握五声之名与三分损益法的损益四五度相生知识。因为如前所述,三分损益法是唯一一种能够产生按损益四五度音程关系排列的先秦音高关系生成法,其从理论上明确了乐音之间的音高距离关系,包括冠以声名或律名的五声、十二声、十二律的音高音位排列顺序。而十二声名的结构,就是把三分损益法十二声相生序分为3个横向四声组并按其组间纵向大三度关系的纵叠排列;其十二声名的构词与命名,就是在三分损益法五声相生序基础上,以“四基+角”与“四基+曾”之“4+1”方式的词根组合扩展。若设计者不掌握五声声名以及由三分损益法相生序所确定的十二声之间的音程音位关系知识,该十二声名与其结构样式就不可能被设计出来。(33)据此可知,三分损益法产生十二律的记载虽首见于公元前239年左右的《吕氏春秋·音律》以及《放马滩秦简·律书》,但就三分损益法所生十二个音高关系而言,其产生时间的下限已可明确提前两百年,即不迟于曾钟入葬的公元前433年。

由于在西周末、春秋初的编钟音列上,已呈现出完整的、以徵起始的五声音位(见表4),同时《国语·周语》有“大不逾宫,细不过羽”等声名记述,春秋齐相管仲传授主要内容的《管子》有三分损益法的五声声名以及以律数计算的损益四五度相生的记载,以及公元前433年入葬的曾钟上有十二声名及其损益四五度相生关系的存在,综合起来完全可以说明,以三分损益所生五声的声名以及音高关系相生序知识,在编钟音列十二声区域形成之前的春秋时期,就已被乐人所掌握与运用。

这表明,虽在编钟音列中最初出现的十二声结构还没被冠以完整的十二声名,并且虽还是以商为最低音,以三声组的原位、第一转位与第二转位共同呈现的非规范结构样式,但设计者此时已具备相应知识,完全能对其原有形态按以宫起始的、五声相生序的音关系作出调整排列,以及通过五声之名与其相生序的音关系继续推演扩充,从而在十二声相生序的音关系基础上,补充产生全部的十二声名。

其次,这需要当时设计者在原有以正鼓音演奏音阶的基础上,换以正侧鼓音音程的视角,归纳出通过一钟两声的组合来产生十二声的方式方法。因为这种最初钟体十二声的形成之法,是4个纵向大三度叠进的同“基”声名组得以产生的基础与依据,若设计者未归纳出这一方式方法,那就与缺乏三分损益法相生序的音高关系知识一样,十二声名与其结构样式也不可能被设计出来。

根据前述内容得知,以编钟音列扩展而产生于其低音区的最初十二个音高是在保持6个正鼓音配置音阶音基础上,选择6个侧鼓音的过程中所形成的六钟十二声结构:2件小三度钟——“宫Ⅰ—bⅢ(#Ⅱ)”和“商Ⅱ—Ⅳ”;4件大三度钟——“角Ⅲ—#Ⅴ”“#Ⅳ—#Ⅵ”“徵Ⅴ—Ⅶ”和“羽Ⅵ—#Ⅰ”(见表5)。而从正侧鼓音共同构建的一钟两声音程角度看,这十二个音高就是上述6件钟分为两个“一横两纵”的三钟六声(2个大三度一钟两声+1个小三度一钟两声)组合模式的相加而形成的声组织。

因此,从其以正鼓音演奏音阶不变而只调整侧鼓音与其音程关系来产生十二个声高,与以正侧鼓音共同组合来产生十二声的两种方式方法,实质是同一种组合方式方法的两个视角产物的关系可知,在完整的十二声名出现之前,当时乐人在保持6个正鼓音而选择6个侧鼓音的十二声区域形成过程中,事实上已通过一钟两声的组合视角而设计了4个三声组之钟体十二声的音程组合构建法。

这种以4大2小三度的一钟两声音程组合来构建十二声结构的方式方法,其实例就表现在曾钟无枚和长枚甬钟音列十二声区域的两音钟声名配置上(见图6.1)。由于曾钟甬钟的六钟音结构与其完整的十二声名配置,是分作两个阶段完成的,即起初它只有五声之称而无整体十二声名,其产生于整体十二声名被创设之前,其出现时间下限是在曾钟第一套甬钟被铸造之前,然后才是乐人在这十二声之六钟音结构的五声声名基础上,再作出相应的声名补充、扩充而形成的十二声名,所以得知上述构建方式方法,在甬钟六钟十二声名出现之前的最初十二声之音程组合结构上就已被使用。

在已具备上述两个先决条件的情况下,从只有五声声名而无十二声名的最初钟体十二声结构到纯十二声名与其结构样式的设计完成就是一件顺势推动、顺理成章的事(见图7)。

图7.从钟体十二声结构到纯十二声名组织的演进图示

即,若是对这一从编钟音阶顺势下行而产生的、以商为首而宫在上方小七度的、两个三钟六音组合的原始排列形态(图7.1),作出符合五声相生序的排列调整,那就出现了以宫为始排列的两个三钟六声组合(图7.2)。这一以宫为首的、两个三钟六声的结构形态可在曾钟绹纹钮钟上见到(见图6.2),只不过前者是以4大2小三度钟构成,后者是以6个小三度钟构成,两者的十二声名结构在以两个三钟六声组合为载体的两对三声组构成形态上毫无二致。

而若再撇开一钟两声的一钟形式而只从两声的音程组合角度出发,并以此将原由一钟两声的勾连而形成的转位三声组调整为原位样式排列,那么所出现的就已是具有五声之名的十二声结构形态了(图7.3)。从中可以再次确认,以4大2小三度一钟两声音程组合而成的最初钟体十二声结构与纯十二声名组织结构这两者之间,其区别仅仅在于是否按相生次序以及是否按脱离钟体的三声组原位样式的规范排列形式上;而在由纵向大三度的音程叠置构成三声组与4个纵向三声组构建十二声结构特点内容上,两者完全相同。

在得知仅以规范排列与脱钟处理的音程角度出发,便可将最初的编钟音列十二声结构转成纯十二声名结构形态后,剩下来要探讨的只是整体声名的构词与命名问题了。在这一方面,我们已从十二声名的构词规律、命名规律以及最初音列十二个音高之形成的一钟两声组合规律等内容得知,先秦乐人是如何创设这十二声名的。那就是,声名设计者在起初只有五声之名与体现其相生序的十二声名结构形态上,先以“宫”与“角”的声名关系与纵向大三度音程关系为模版,按横向四五度相生次序,将五声单纯词声名中的“四基”与“角”以4+1方式分别结合,依次构成指称“四基”上方大三度的复合词声名——“宫角”“徵角”“商角”和“羽角”这“四角”;接着在“四基”与“四角”为纵向大三度,同时“四角”与其上方4个声位之间也是大三度音程关系的结构基础上,设计者又将具有“重叠”“累叠”之义的“曾”一词引入声名系统,并同样按横向四五度相生次序,将五声单纯词声名中的“四基”与“曾”以4+1方式分别结合,依次构成指称“角的角”这大三度叠大三度的复合词声名——“宫曾”“徵曾”“商曾”和“羽曾”这“四曾”。

就这样,在以商为最低音的最初钟体十二声结构上,先秦声名设计者从脱离钟体、只留音程的理论提炼角度出发,通过对其音高关系作出按三分损益法相生序的排列调整,以及在五声之名基础上作出声名补充的两个步骤与两个阶段,创设了以大三度纵向叠进为表征、以四五度横向连接为纽带的十二声名组织(见图7.4)。

这是从钟体实践形态向普遍适用的基本乐理形态的升华。其产生过程清晰显示,4个以大三度叠进构成的三声组之声名命名特点,与4个大三度叠进的三声组构成十二声名结构样式特点,直接源出以一钟两声为基本构件、以2个三钟六声组合为载体、由两对内含大三度叠进音程之三声组所构成的最初钟体十二声形态。

至此也就可以回答前文所提出的一个问题了——十二声名为什么不能形成别的结构形态,而一定要以大三度音程为基础,并以4个纵向大三度的叠进音程来命名与构成?那是因为,作为其生成来源的最初十二声结构是以具有大三度音程的两音钟为主构建,即它以4个大三度钟的整钟音程,分别配以2个小三度钟的半钟之声——正鼓音或侧鼓音而构成,其相配而成的4个三声组内的音程关系,就是大三度音程的叠进表现。

未完待续