高中生眼中科学家形象的质性研究:基于现象图析学的视角

2021-05-21刘秀英丁邦平

刘秀英 丁邦平

(北京联合大学师范学院,北京 100011)1

(首都师范大学教育学院,北京 100037)2

关于科学家形象的研究关系到公众对科学家职业、科学事业及科学本质的认识,是科学传播的重要方面[1],会直接影响科学技术与公众之间沟通交流的效率,会对儿童和青少年的职业期望产生重要影响[2]。对于学生而言,科学家形象是学生科学态度形成的重要条件[3],对学生的认知发展、态度形成及职业选择等有着重要影响[4]。

教育实践考察表明,许多中小学教师认为了解学生对科学家的认识和理解对科学教育很有帮助,但他们并不了解学生是如何看待科学家的①通过网络问卷的方式,获得109 位来自全国12 个省(自治区、直辖市)的小学、初中和高中教师的数据样本。。同时,绝大多数教师表示想了解学生对科学家的认识和理解。

因此,学生眼中科学家形象的研究是科学教育理论与实践的共同诉求,对科学教育的顺利开展有着重要意义。而高中阶段是学生世界观和价值观形成的一个比较重要的阶段,此时的学生即将面临选择专业或就业,所以,对高中生眼中的科学家形象进行研究和分析有利于推动我国科技人才的培养。

1 我国关于科学家形象的研究现状

我国关于科学家形象的研究始于1978 年,但2005 年之前的研究主要关注电影、电视、话剧、戏曲和文学作品等媒介中的科学家形象,或是对具体科学家形象的描述。2005 年后相关文献才开始关注学生眼中科学家形象的研究[5],2010 年后关于该主题的研究才显现出一定的延续性,但每年文献数量较少。而国外关于学生眼中科学家形象的研究始于1957 年[6],且相关研究呈现出延续性。相较而言,我国对这一主题的学术性和系统性研究晚了约半个世纪。下面主要从研究主题和研究方法入手对已有研究进行综述。

1.1 研究主题

在中国知网及万方数据库中检索相关文献,发现文献中关于科学家形象的研究主要涉及5 个主题,即科学家形象相关研究的综述;国外科学家形象相关内容的翻译作品;媒介(电影、电视、戏曲、话剧、文学作品、报纸、教材和互联网等)中的科学家形象;特定群体(中小学生、大学生、公众)眼中的科学家形象和科学家形象研究方法的探讨。结合本研究主题,主要讨论特定群体眼中的科学家形象。

整体而言,关于特定群体(公众或大中小学生)眼中科学家形象的研究比较少,约占检索结果的17.4%。媒介视角下科学家形象的相关研究比较多,约占检索结果的55.1%,约为“特定群体眼中科学家形象”相关研究数量的3.2 倍。由此可见,较多学者关注了媒介是如何构建科学家形象、如何传播科学家形象的,而关于受众对科学家形象“实然”认识的研究却比较少。媒介中呈现的内容体现了设计者自身对科学家形象的理解,这种理解可能会影响受众对科学家形象的理解,但无论何种媒介构建了怎样的科学家形象,要想了解受众对科学家形象的真实理解,只有通过对受众的研究才能得到。本研究主要探讨作为受众之一的高中生对科学家形象的认识和理解。

1.2 研究方法

已有研究主要采用了“画科学家的测验”(Draw a Scientist Test,DAST)来研究学生眼中的科学家形象,部分研究辅以问卷或访谈。但DAST 主要适用于学生对科学家刻板印象的研究[2,7],因此,基于DAST 方法的科学家形象研究,仅呈现了学生对科学家的刻板印象(如科学家性别、年龄、外貌和从事的活动等),不能呈现出学生心目中完整的科学家形象。

部分研究认识到DAST 的缺陷,指出学生的绘画不能全面反映学生对科学家的认识,评估结果也不能准确反映学生对科学家的印象,同时学生的绘画能力也会影响调查结果,故提出用“符合中国教育模式”的问卷方式来探讨青少年心目中的科学家形象[8-10]。问卷多要求学生在众多词汇中选出与自己心目中科学家形象相匹配的词汇,常见的相关词汇如“实验室”“戴眼镜”“幽默风趣”“男性”等。这种方式实质上包含了研究者对科学家形象的某种预设,如不同研究中供选择词汇的数量和排列次序的不同等。试想,如果没有这些供选择的词汇,学生会想到这些吗?学生会选择怎样的方式或语言表达他们对科学家的认识和理解?

文献中关于学生眼中科学家形象研究方法的探讨普遍认为[11-13],用DAST 方法得出的结果是可视化的,适用于研究学生对科学家的刻板印象,而访谈则可以更精细地捕捉学生对科学家的完整认识[4,14-15]。事实上,已有的研究结果也多描述了学生对科学家的刻板印象,缺少对学生眼中科学家形象整体认识的描述。

2 研究采用的方法论与方法

2.1 作为方法论的现象图析学

现象图析学(Phenomenography)最初由瑞典哥德堡大学教育学系的一个研究团队开发,是用于回答关于思维和学习(thinking and learning)的一种研究方法,用于描绘人们体验、概念化、感知和理解周围世界某一方面或现象的实质上不同的方式(qualitatively different ways)[16-17]。

现象图析学认为,人们对某个概念或现实的理解往往受他们个人经历和解释的影响,它通过描述某事是如何被想到、被感知和被理解的来理解经验,是一种定性的研究方法。它不关心某个概念或现实是怎样的、应该是怎样的,而主要关心“人们认为”某个概念或现实是怎样的,即现象图析学所说的二阶(second-order)的观点。它不关心结果的对错,只是想例证人们对于不同现象、概念和原则的理解,都可以用“有限数量”的质性上不同的方式来表示。举例来说,现象图析学视角下1 000 个读者眼中或许并没有1 000个哈姆雷特,而可能仅有几种质性上不同类型的哈姆雷特。它的研究结果是对描述的分类,而得到的人们关于某个概念或现实的结构化的类别,即结果空间(outcome space)可以说是现象图析学最重要的结果。它认为同一个人在不同的时间对某个概念或现实可能有一种或多种观念,它所呈现的结果不是个人的特质,而是群体对某个概念或现实的感知和理解[18-20]。

本研究旨在描述高中生群体对科学家自发的认识、理解和看法,了解他们是怎样描述科学家的,并从整体上对高中生关于科学家形象的认识进行分类,期望为帮助学生“从对科学家形象的一种认识达到另一种‘更好’的认识”提供参考和依据。因此,运用现象图析学的方法是比较合适的。

2.2 研究对象及调查方式的选择

本研究以北京市海淀区某高中高二文理两个班学生为研究对象。选择高二学生主要有两点考虑:其一,高二学生已学习了学校开设的基础科学课程(主要包括物理、化学和生物);其二,高二学生相对高三学生的升学压力较小。

在收集资料的方式上,现象图析学主要运用半结构化访谈和开放型问卷[21-22]。为了降低研究对学生学习和生活可能造成的影响,加之研究者时间与精力有限,本研究主要采用开放型问卷的方式,这种方式在现象图析学早期关于学习的研究中是常见的[19]。

在问卷投入使用前,由一位中学教师发给几个学生试用,确认问题没有异议后正式发放问卷。问卷包含学生的基本信息及两个主观开放题,具体为:

(1)你头脑中的科学家是什么样的?你如何看待科学家?

(2)你想成为一名科学家吗?为什么?

问卷发放时间选在高二期末考试结束后,此时学生精神上较为放松,有利于收到学生真实的表述。问卷采用匿名形式,并在引导语中突出显示“答案无对错之分,只要是你个人真实的想法就是最好的”。由于分析主题的集中性,在大多数现象图析学研究中样本量通常很小,一个包含15 ~20 名参与者的样本量被认为可以揭示可能的观念,并得到一个合理的解释[23]。本研究共收回学生问卷38份(男生27 份,女生11 份),样本量在现象图析学研究中是比较合理的。

2.3 资料的处理

获得问卷资料后,首先随机对问卷进行编号:1 ~38,为了区分男女学生,在编号前加“M”表示男生,加“F”表示女生。例如,M-4 表示4 号男生。

研究者在阅读学生调查资料的过程中,尽可能地悬置自身对这一问题的看法,不断地提取学生在描述中使用的关键词。例如,从“科学家是有创造力的,能给我们创造出很多新奇的东西”(M-4)中提取出“创造力”“新奇的东西”两个关键词。当其他学生也使用同样的表述时,则不再重复记录,而是将其与已记录的关键词放在一起。如有的学生写“丰富的想法”(F-8),而有的学生写“会比常人想的多100 倍”(M-30),在第一遍阅读资料时,不对这些内容做任何合并处理,尽可能真实、完整地保留被访谈者的描述。但在进行资料分析时,会将它们写在相近的位置,以便于后续分析使用。

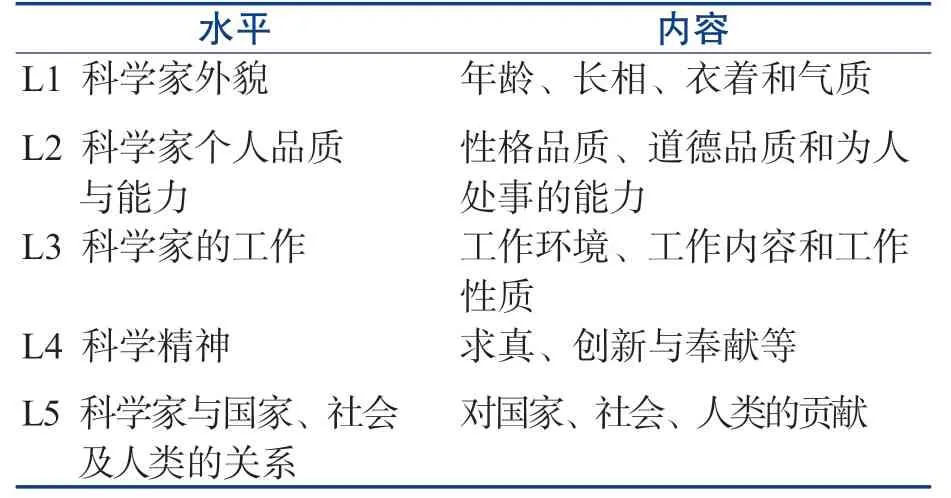

第一遍分析共提取到115 个关键词。如此反复阅读原始资料和提取关键词之后,一些内容浮现出来,如“创造力”“奉献精神”“聪明”“戴眼镜”“爱因斯坦”“永不言弃”“神秘”“伟大”“单调”“可敬不可亲”“做实验”“严谨”“帮助人类进步”“太累”等。这些内容散乱无章,但它们使研究者对被访谈者关于科学家形象的认识有了较为全面的了解。研究者对相似的关键词进行了合并处理,得到56 个关键词。之后,再反复地阅读资料,联系研究的主题——“科学家形象”,提取与之相关的关键词,并找出这些表述之间的差异与联系。如此在资料与浮现出的主题间反复,最终得出5 种学生眼中科学家形象的质的不同结果,分别是科学家外貌,科学家个人品质与能力,科学家的工作,科学精神,科学家与国家、社会及人类的关系,具体见表1。

表1 高中生眼中科学家形象的结果空间

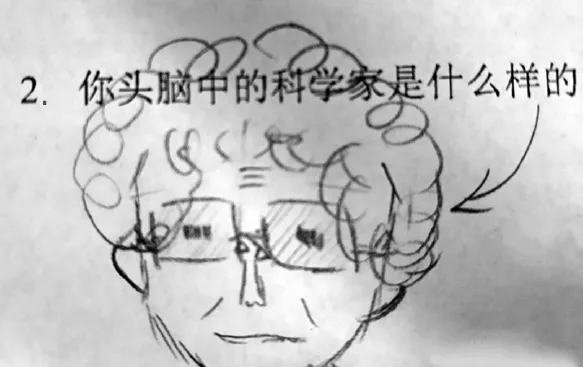

图1 学生(F-11)头脑中的科学家形象

为了检验收集到的信息是否饱和,另外随机选取了10 名同一学校的高三学生的回答进行检验,对这10 名学生的纸笔访谈也是在学校一次考试刚结束时进行的。结果发现,这10 名学生的回答内容基本可以包含在研究者构建的结果空间中,因此可以说收集到的信息基本饱和[24]。

3 研究结果分析

研究得出学生对科学家形象认识的5 种质的不同的结果,即学生对科学家认识的5 个水平。学生对科学家的认识可以从整体上划分为:对科学家本人的具体认识(L1 ~L3),对科学家背后科学精神的抽象认识(L4)和宏观层面上科学家与国家、社会及人类关系的认识(L5)三个方面。其中,学生对科学家本人的具体认识又从对科学家外貌的认识到科学家个人品质与能力的认识,再到对科学家的工作的认识逐层递进。这也是现象图析学研究呈现出的结果空间的重要特点。下面分别呈现学生对科学家形象认识的5 个水平。

3.1 学生对科学家的认识聚焦于科学家的外貌(L1)

在这一认识水平上,被访谈的学生对科学家的认识聚焦于科学家的外貌,他们对科学家的描述具体包括科学家的年龄、长相、衣着和气质。学生的描述如下。

科学家(看上去)文质彬彬的,戴着眼镜。(M-7)

科学家戴着眼镜,身穿白大褂儿,有着凌乱的发型。(M-25)

科学家戴着小圆眼镜,穿着白大褂儿,满头白发。(M-36)

另外,有同学(F-11)直接画出了自己头脑中的科学家形象(见图1)。从图中可以看出,学生画的科学家戴着眼镜,卷头发,脸部有明显的皱纹,表情严肃。

整体来看,学生描绘的科学家的外貌特征是:戴着眼镜、身穿白大褂儿或不在意穿着、年龄较大、发型凌乱或卷发、表情严肃,但看上去文质彬彬,形象较好。

3.2 学生对科学家的认识聚焦于科学家的个人品质与能力(L2)

在这一认识水平上,提起科学家时,被访谈的学生关注的是科学家的品质与能力,具体可分为科学家的性格品质、道德品质和为人处事的能力等。学生的描述如下。

科学家可敬但不可亲,对工作和科学一定极其热爱,但对亲人朋友不一定太重视。我不想成为一名科学家,因为我自认为没有科学家的执着与专注。(F-11)

我认为科学家是非常聪明的,并且与平常人不一样。科学家的思维非常敏捷,他们通常想到的、看到的和我们都不一样。(F-13)

科学家对研究是专注的,不带感情色彩的。(M-18)

科学家严谨认真,是有大爱的人,为自己的热爱和人类文明发展付出。我不想成为一名科学家,因为我并无过人才智,也无对某一专业领域的热爱,比起钻研学术,更想追求自己热爱的。(F-22)

我头脑中的科学家像爱因斯坦一样。科学家不仅要在科学领域学得好,也要有好的品德与善良的心。(M-26)

科学家是疯狂的一类人,做什么都会比常人想的多100 倍,他们为证明自己的想法抛弃个人世界中的一切。(M-30)

科学家,不一定要出人头地,但一定要有科学素养。(M-37)

另外也有学生这样描述科学家。

每个人都是科学家,有智慧的人。(M-23)

学生描绘的科学家是热爱科学、执着、专注、善于思考、聪明、思维敏捷、有创造力、严谨、认真、有好的品德和善良的心、有大爱的,但也可能是疯狂、不可亲、对亲人朋友不重视、不带感情色彩的,也或者是各种各样的,因为“每个人都是科学家”。

L2 与L1 是不同的,L1 学生关注的是科学家的外在形象,而L2 则是学生对科学家内在品质与能力的关注,L2 可以说是L1 的升华。

3.3 学生对科学家的认识聚焦于科学家的工作(L3)

在这一认识水平上,被访谈学生对科学家的描述已不局限于科学家的外貌与个人品质和能力,更关注科学家的工作,具体包括对科学家的工作环境、工作内容和工作性质的描述。相关描述如下。

我不想成为科学家,科学家每天泡在实验室中,当科学家太累了,需要将大量的时间和精力投入科研中。(F-15)

我不想成为科学家,容易出事。(M-36)

另外,有学生从“想成为科学家”的角度描述科学家的工作,如下。

我想成为一名科学家,但不会去成为,感觉成为科学家会很单调。(M-6)

科学家神秘、高端,(他/她们)钻研人类未发现的事物或对已发现的事物进行更加深入的探索。(M-7)

我想成为一名科学家,因为我认为科学十分有趣,成为科学家能够做很多事情,并且因此成名。(M-19)

我想成为科学家,因为科学可以带给人快乐。(M-35)

小时候我便励志成为科学家,因为科学是一种能够实现我各种奇思妙想的职业。(M-37)

学生认为科学家的工作是每天泡在实验室里、很忙、很累、费时、费脑、单调、没有自由时间又容易出事的,但也是能有所作为、有趣、高端、神秘、能带给人快乐并实现各种奇思妙想的。

学生对科学家形象的认识L3 与L1 和L2是不同的,L1 和L2 可以说是学生对科学家作为个体的看法,L3 则从自身角度出发,阐明了自己对科学家工作的认识,学生对科学家的认识与理解开始由科学家其人扩展到科学家做什么,在某种程度上而言更深入了。

3.4 学生对科学家的认识聚焦于科学精神(L4)

在这一认识水平上,被访谈学生提到科学家时,涉及科学精神,如求真、创新、探索、独立和奉献意识等。相关表述如下。

科学家有奉献意识。(M-9)

我认为科学家是追求真实的。(M-19)

科学家有创新思维,永不言弃,我很敬佩科学家,不只是智慧,更是那勇于尝试的创造之心。(M-37)

另外,有学生描述了科学的独立精神,具体如下。

我想成为一名科学家,因为能自己进行研究。(M-29)

L4 与L1、L2 和L3 是不同的,L1、L2和L3 关注的是科学家本人的特点及其职业特点,而L4 则是透过科学的集大成者——科学家,关注科学精神。在科学教育中,通过科学家素材的使用,培养学生的科学精神是很重要的。

3.5 学生对科学家的认识聚焦于科学家与国家、社会及人类的关系(L5)

在这一认识水平上,学生对科学家的描述多是关于科学家对国家、社会及人类的贡献,通过这些描述也可以看出科学家在学生心目中的地位。相关表述如下。

我认为科学家知识层面很高,为国家做出了很多贡献,是个伟大、令人尊敬的职业。我想成为科学家,因为可以为社会带来更多好处,为人民服务。(M-9)

也有的学生因为当前升学的压力而选择文科,但仍立志要成为科学家,为社会和人类做贡献,具体表述如下。

我想成为一名科学家,虽然我选择了文科,因为相对而言,我的文科比理科好,我想大学时文转理,学习生化技术,我想为社会和全人类贡献一份自己的力量。(M-18)

L5 与L1、L2、L3 和L4 的区别在于,在这一认识水平上,学生关注的不是科学家或科学的某一具体方面,而是科学家与国家、社会及人类的关系。

4 讨论及建议

4.1 学生对科学家的认识是多元的,包含但不限于刻板印象

本研究以现象图析学为方法论指导,力求在没有预设的情况下了解高中生对科学家的认识与理解,结果得出学生对科学家的认识与理解存在质性上不同的5 种水平,包括科学家外貌,科学家个人品质与能力,科学家的工作,科学精神和科学家与国家、社会及人类的关系。整体而言,学生对科学家的认识是多元的,包含但不限于刻板印象。下面分别进行讨论。

学生在提到科学家时,只有一部分人把焦点放在科学家的外貌上,并非所有学生都会关注科学家的外貌。例如在本研究收回的38 份问卷中,只有10 份对科学家的描述中提到了科学家的衣着外貌等可视化层面的科学家形象,没有学生特别说明科学家的性别,但有些学生写出了一些具体科学家,如牛顿、爱因斯坦等。另外有一个学生画了一位科学家,但从图画中看不出明显的性别特征。这从某种程度上可以说明,学生想到科学家时,也许性别、年龄、衣着等外貌表征并不是他们判断或评定科学家的首要指标,或者说学生对科学家外貌的刻板印象并没有那么严重,也说明如果学生心目中有对科学家画像方面强烈的刻板印象,可能会“主动选择”用“画科学家”的形式表达自己的想法。例如在研究者没有要求的情况下,即有学生选择画一位科学家,而有的学生则选择写出一些科学家的外貌特点。未来关于这方面的研究,可以提示学生用任何他们认为能够表达自己观点或想法的方式回答,以得到更可靠的资料。

在学生对科学家个人品质与能力的认识上,许多学生提到科学家聪明、能力很强但不可亲、不关心家人、没有感情色彩等,在一定程度上也体现了学生对科学家的刻板印象,这可能与学生接触到的与科学家有关的信息通常都是关于科学家的科研和工作等方面有关系,如科学家的新发现或某项研究的新进展等,而这些事情通常都比较正式。这启示我们在科学教育中使用科学家素材时,应尽可能全面展现真实的科学家形象,使学生明白科学家只是众多职业中的一种,科学家在工作之外与从事其他职业的人是一样的,并不会因为成为科学家而变得不关心家人。

在学生对科学家工作的认识上,许多学生提到“科学家每天泡在实验室里”。根据已有文献,这一点可以认为是学生对科学家的刻板印象,但整体而言学生对科学家工作的认识是比较客观的:虽累但有趣。在科学教育中,我们要帮助学生认识到科学家的工作场所不仅限于实验室,还包括田野等,使学生对科学家工作的认识更加全面。

学生谈到科学家时提到了一些科学精神,这是难能可贵的,因为传播科学精神是科学教育的重要目标,如果能通过科学家素材帮助学生获得一些科学精神是再好不过的。关于“科学精神”是什么并无定论,如张双南教授提出科学精神有三个,分别是质疑、独立和唯一[25];吴国盛教授认为科学精神即“自由精神”[26]。本研究不试图对科学精神做任何确定性的定义,认为科学家、科学哲学家等提到的“科学精神”都属于科学本质(nature of science)的范畴。被访谈学生提到的科学精神有求真、创新、探索、独立和奉献意识等。

从学生对科学家与国家、社会及人类的关系的认识中可以看出,科学家在学生心目中的地位普遍较高,这一点值得欣喜但也需要警惕,避免在科学教育中将科学家神圣化。因为“科学家是人而不是神,学生才可能走近科学家并成为科学家”[27]。

4.2 本文研究结果与已有研究的相似及差异

本研究得出的结果与已有研究既有相似性又存在差异性。首先,研究结果证实了已有文献中提到的“学生对科学家的理解除了刻板印象以外还有其他理解”[28],说明学生对科学家形象的认识是多元的,并不主要是刻板印象。其次,文献中对较大样本的调查得出的“学生关于科学家形象的认识”包括的内容,如科学家的外貌(性别、年龄和衣着等),个性品质与能力,从事的活动(工作)等本研究都有覆盖。同时大样本调查结果显示,对科学家认识所占比例很小的内容,本研究也有体现。例如,张正严对重庆市883 名中小学生采用DAST 和问卷调查的方式得出“有1%的被试选择所有人都是科学家,科学家也是普通人,就算没有知识文化的农民有时也会发明一些小物品来便利生活”[4]。本研究中也有学生认为“每个人都是科学家,有智慧的人”,因此可以说现象图析学作为起源于教育研究的一种质性研究方法,能够以有限的样本得出某种情境下某一群体对某个方面或某种现象整体的认识、理解和感知。

另外,参与调查的38 名学生中“想成为科学家”“不想成为科学家”的约各占一半。学生不想成为科学家的原因包括:①不喜欢;②能力(如创造力、想象力、执着和专注等)不够;③没学这个专业;④累,单调,容易出事。学生想成为科学家的原因包括:①可以全身心地做一件事/做实验/探索未知;②非常新鲜、有趣,带给人快乐;③可以成名;④可以为社会和国家做贡献。这些结果与已有研究有差异。已有研究中关于学生成为科学家意愿的调查多是“给出选项”供学生选择。如已有文献中设置了4 个选项探讨中小学生不愿成为科学家的原因,具体为:①当科学家太累了;②我成绩不好当不了科学家;③科学家不能像明星一样出名;④科学家挣钱太少[8-9]。对比发现,这些研究中的选项与本研究中学生自发地表述有较大差异。因此,已有文献中关于学生不愿成为科学家的预设,在某种程度上而言是有失合理性的,这一点也说明了应用现象图析学研究这一问题的适切性。

此外,有的学生不想成为科学家的原因是“没学过这个专业”,这一点值得注意。因为参与调查的学生是高二学生,即使是文科生也已经学习了一些诸如物理、化学和生物的科学课,但不少学生(包括理科生)表示自己从未上过科学课,没学过科学这个专业。这可能与我国中学教学长期实行分科教学的现状有关。因此,在分科教学的现状下,如何融入综合科学的精髓,帮助学生辨识科学是值得思考的。

4.3 研究结果的合理性与局限性

本研究对学生眼中科学家形象类别的描述是人为的,不同的研究者面对同样的材料,因为研究者的阅历、能力等多种因素的影响,可能会得出不同的类别。但正如现象图析学的发起人马飞龙所说,结果空间的构建是一个发现的过程,不同的研究者有不同的发现是合理的。无论研究者发现的结果是什么,都没有对错之分,因为结果是针对收集到的资料得出的,只是不同的研究者可能对类别有所扩充或缩减。事实上,对现象图析学结果空间的检验也需要对此主题感兴趣的人看到之后进行评价,在传播的过程中,对其可信性不断地进行检验,以澄清人们对世界某一部分或某一现象的系统认识。本研究的结果并不能代表全部高中生对科学家的认识和看法,因为少量样本不能代表全国人口。但我们认为,研究结果可以为相关研究提供潜在的启发和进一步研究的暗示。

另外,作为一项质性研究,本研究采用纸笔访谈的方式,虽然能够降低研究对学生学习的影响,也方便研究者对资料进行处理并将精力放在对文献的梳理上,但丧失了对学生进行追问的机会。进一步的研究可以采取面对面访谈的方式,以获得更加丰富、生动、真实的资料。

整体而言,本研究的结果提示我们,在科学教育过程中要引导学生全面地认识科学家,而不仅仅是关注科学家的某一个或某几个方面,并注重基于科学家相关内容培育学生的科学精神,以达成提升学生科学素养的目标。另外,基于质性研究结果中学生的表达,可以有针对性地设计课程或教学,以消除部分学生对科学家的误解,引导学生更全面地认识科学家、认识科学,从而吸引更多的学生从事科学家职业,为我国的科学事业奠定良好的人才基础。