公众参与社区科普活动意愿的影响因素研究

——以深圳市为例

2021-05-21陈婉姬宿湘林刘雨飞刘懿璇

陈婉姬 李 莹 宿湘林 刘雨飞 刘懿璇

(深圳大学传播学院,深圳518060)

新冠肺炎疫情发生后,在习近平总书记的指导下,社区成为我国疫情联防联控的第一线[1],基层社区内的健康科学知识普及对疫情防控和社区治理工作起到了关键作用。这次危机事件再次警醒我们,公众的科学素养及其“科学能力之知”亟待提升[2],而城市社区空间有着天然的“亲民”优势,社区的科学普及功能值得被进一步探索。

社区科普是我国科普体系中的重要板块,“实施社区科普益民工程”是“十三五”时期重点任务之一[3]。目前,我国社区科普工作正处于新旧结合的发展阶段,信息化时代的到来使得社区科普工作的理念、形式、内容和服务对象都处在变化之中,社区科普工作在不同地域之间存在明显的不平衡性[4]。新形势下,如何借鉴社区科普发展领先地区的经验,在实践工作中有效地吸引公众参与社区科普,成为科学传播领域重要的研究议题。

科学传播的观念从基于缺失模型视角的“公众理解科学”范式开始,转向基于对话模型的“有反思的科学传播”[5],这意味着公众在接受科学教育时并非只是单向地接收知识,而是可以就科学技术事务参与协商,强调公众的“知晓”和“质疑”。城市社区作为公众学习科学知识,尤其是健康知识的重要“继续教育”基地,是开展科学传播研究的重要空间。如何有效促进科学传播进社区、激发大众真正接受和自主参与社区科普活动,是提高国民素养实现全民科普的关键,也是科学传播领域研究的重点。目前国内外传播学、社会学领域的学者对社区参与的议题有许多探讨[6],但细化到社区科普活动参与的研究则相对缺少。本研究选择在深圳这座拥有良好科教资源和模式[7]的“科技创新之城”,针对社区居民参与社区科普活动的意愿进行调查研究,期望从学理角度梳理和呈现社区居民参与科普活动的影响要素,并以深圳市的实践经验为基础,尝试提出可推广的社区科普工作建议。

在传统科学普及(science popularization)视角下,大多数社区科普研究往往仅从社区科普内容及形式出发,通过描述性统计数据解释不同科普内容或形式对于居民的单向影响。在科学传播(science communication)的视角下,如何有效地促进包含科学精神在内的、以促进公众理解科学和公众参与为核心内容的双向交流显得尤为关键[8]。本研究试图从这一视野出发,聚焦于居民与社区科普之间的双向关系,探索激励公众参与社区科普活动的影响要素,进而提出相应的建议。

1 文献回顾及研究假设的提出

社区参与是指人们在社区范围内对公共事务的参与[9-10]。在城市社区中组织科普活动离不开公众的参与,且科普活动本身在中国语境中带有一定的公共服务性质,所以“社区参与”所表达的“公共事务参与”与本文研究的“社区科普活动”在意指上有相当的契合性。当我们试图解释居民的社区科普活动参与意愿时,其实是在挖掘其参与行为背后的动机,及其在参与过程中期望被满足的真实需求,本研究从受众个体的利益层面和社区的认同层面来进行探讨。

1.1 利益驱动下居民的社区科普活动参与

理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)为探索个体行为与行为意向提供了具有开放性和前瞻性的理论基础[11]。居民参与社区科普活动作为一种行为实践,个体在参与社区活动时的主要动力来源于获得价值和利益,即利益驱动。当居民在参与中获得的感知价值越多时,其参与的意愿就越高。

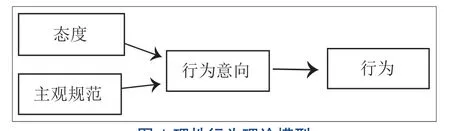

根据TRA 理论,受众的行为意愿主要受到其态度和主观规范的影响(见图1)。本研究所关注的行为意向指的是居民参与社区科普活动的意愿,我们假设居民对科学知识及社区科普活动感知价值的评价(态度),以及居民对参与社区科普活动这一行为所感受到的主观规范,会影响到其参与社区科普活动的意愿。

图1 理性行为理论模型

“感知科学知识的价值”与“感知社区科普活动的价值”两个变量来源于科学传播理论中两个不同的概念。“感知科学知识价值”对应二阶科学传播①刘华杰(2008)基于“缺失模型”提出科学传播的第二阶段,以“认知”为导向的科学宣传虽然有价值渗透, 但基本上只涉及知识、认知。强调的“公众的科学意识”(public awareness of science,PAS),在不同的语境中亦被称为公众的科学态度(scientific attitudes),其意义囊括了公众对于科学知识的价值感知[12-13],表达了科学知识作为价值客体被价值主体所感知到的属性水平[14]。而“感知社区科普活动的价值”则源于三阶科学传播②刘华杰(2008)基于“对话模型”提出科学传播的第三阶段,强调公众的参与和公众的发言权。的理论范式“公众参与科学”,强调科学传播过程中社会机构与个体行动者之间应有更多水平的互动[15]。

居民在感知层面上对社区科普活动的评价包含多重划分,譬如在活动参与过程中能否学到新知识、结交新朋友、获得新体验等。参考谢思(Sheth)等将服务的感知价值划分为功能价值、社交价值、情感价值、认知价值和情景价值[16],结合本研究前期在深圳社区中开展的田野调查,我们将居民对社区科普活动感知价值细分为感知功能性、娱乐性和社交性价值。其中,功能性价值指公众对社区科普活动功能实用性的评价;娱乐性价值指公众对社区科普活动参与过程中趣味、休闲、娱乐水平的评价;社交性价值指公众在社区科普活动中获得社交体验的评价。基于以上讨论,本研究提出研究假设。

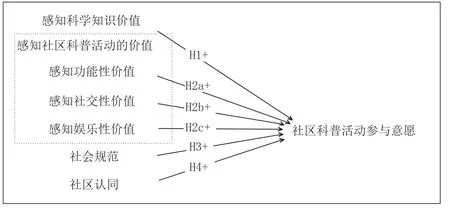

H1:个体对科学知识的感知价值越高,其参与社区科普活动的意愿程度越高;

H2:个体对社区科普活动的感知功能性价值(H2a)、感知社交性价值(H2b)和感知娱乐性价值(H2c)越高,其参与社区科普活动的意愿程度越高。

主观社会规范是指个人在行动过程中所感知到的社会压力,这种压力一般来自身边的重要人物或制度约束。对一些公众参与社会活动的研究发现,邻里的环保举措会显著影响个人参与保护环境活动[17]。理性行为理论认为态度和主观规范共同决定了人们的行为意图,从而决定了实际的行为[18]。基于此,本研究提出假设。

H3:个体的主观社会规范水平越高,其参与社区科普活动的意愿程度越高。

1.2 认同驱动下居民的社区科普活动参与

社会认同理论在社区的群体层面认为,群体认同在很大程度上影响个体参与社区活动的行为。群体认同度的高低会影响居民的社区集体归属感,从而影响到他们对社区活动的参与意愿。由此,“认同驱动”也是居民参与社区活动的重要驱动力[9]。

费孝通认为,要使社区真正成为一个守望相助的共同体、使居民接受并愿意参与社区事务,主要还靠居民文化认同在价值观、思想方法和生活方式上找到同一的感觉[19]。这种“同一的感觉”描述的即是居民对社区的认同感。社区认同反映了居民对社区功能状况的认同程度,以及居民与社区的情感连接强度[20],是居民参与上海市徐汇区社区公共事务的重要驱动力[9]。在认同驱动的前提下,居民会自主参与社区事务;反之,缺乏社区认同的参与则只能是一种强制性的动员[21]。唐有财等对上海市徐汇区湖南街道弄管会进行案例研究发现,居民参与社区事务的原动力主要来源于对社区的利益和情感认同[22]。陈振华的研究亦证明了社区认同与社区参与之间存在着正向相关关系[23]。本研究关注的公众参与社区科普活动意愿亦可能受到个体对社区认同水平的影响,因而提出研究假设。

H4:个体对其所居住社区的认同越高,其参与社区科普活动的意愿程度越高(见图2)。

图2 假设模型

2 研究设计

本研究在文献回顾所奠定的理论基础之上,采取问卷调查法收集数据,对居民参与社区科普活动意愿的研究模型进行统计检验,并结合田野调查所得的质性材料补充说明研究结果。

2.1 变量测量

为了验证图2 中的假设关系,本研究以参与社区科普活动意愿为因变量,科学知识的价值感知、社区科普活动的价值感知、感知社会规范、社区认同为自变量,建立社区科普活动参与意愿影响因素模型。

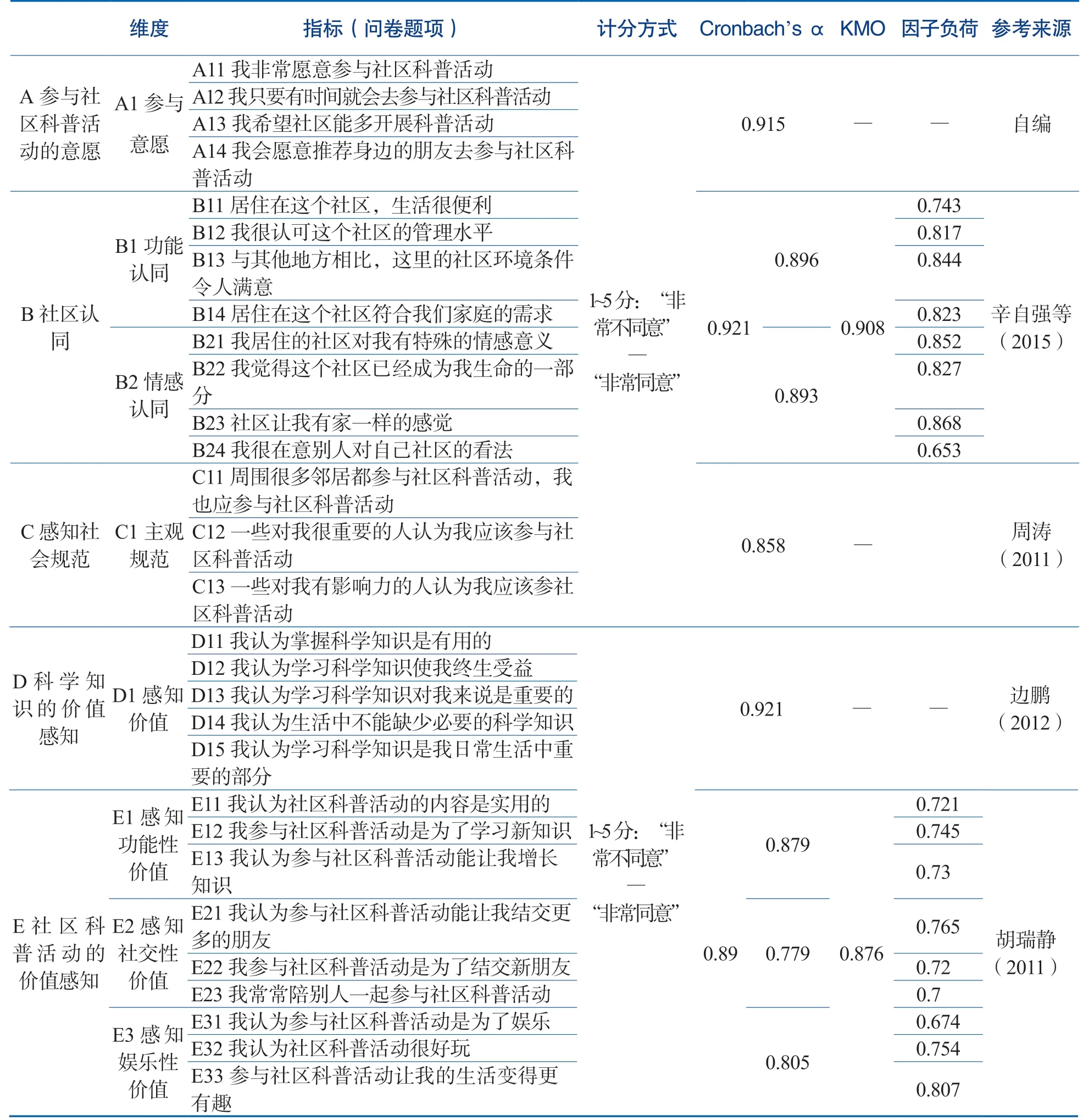

表1 研究变量

其中,参与社区科普活动的意愿由自编的4 个题项进行测量;社区认同的测量借鉴辛自强等编制的社区认同量表,将社区认同划分为功能认同和情感认同两大维度[24],共8 个题项;社会规范的测量参考周涛编制的量表中的主观规范维度[25],包含3 个题项;参考前人的研究,感知科学知识价值主要针对“感知有用性”[26]和“感知重要性”[27-28]两个维度进行测量,共6 道题目,在采用PCA 的方法对数据进行降维操作,结果只提取出一个主成分,故将其中一道因子负荷过低的题目删去,将其余5 道题合并用于测量“居民对科学知识的价值感知”;感知社区科普活动价值的测量结合感知价值理论及本研究前期田野调查发现,划分为感知功能性价值、感知社交性价值和感知娱乐性价值3 个维度,共9 道题。以上所有量表均采用李克特五点计分法记分,各量表均表现出良好的信度和效度(Cronbach’s α 和KMO 值见表1),具有良好的内部一致性。

2.2 样本

研究者在2019 年11—12 月通过线上和线下问卷调查的方式获取深圳市民样本,共收回568 份问卷,删除无效问卷后最终获得500 份有效样本;样本年龄范围为11 ~97 岁(M=30.75,SD=12.372);男性202人(40.4%),女性298 人(59.6%);学历在本科及以上的占比60.4%。

2.3 统计检验方法

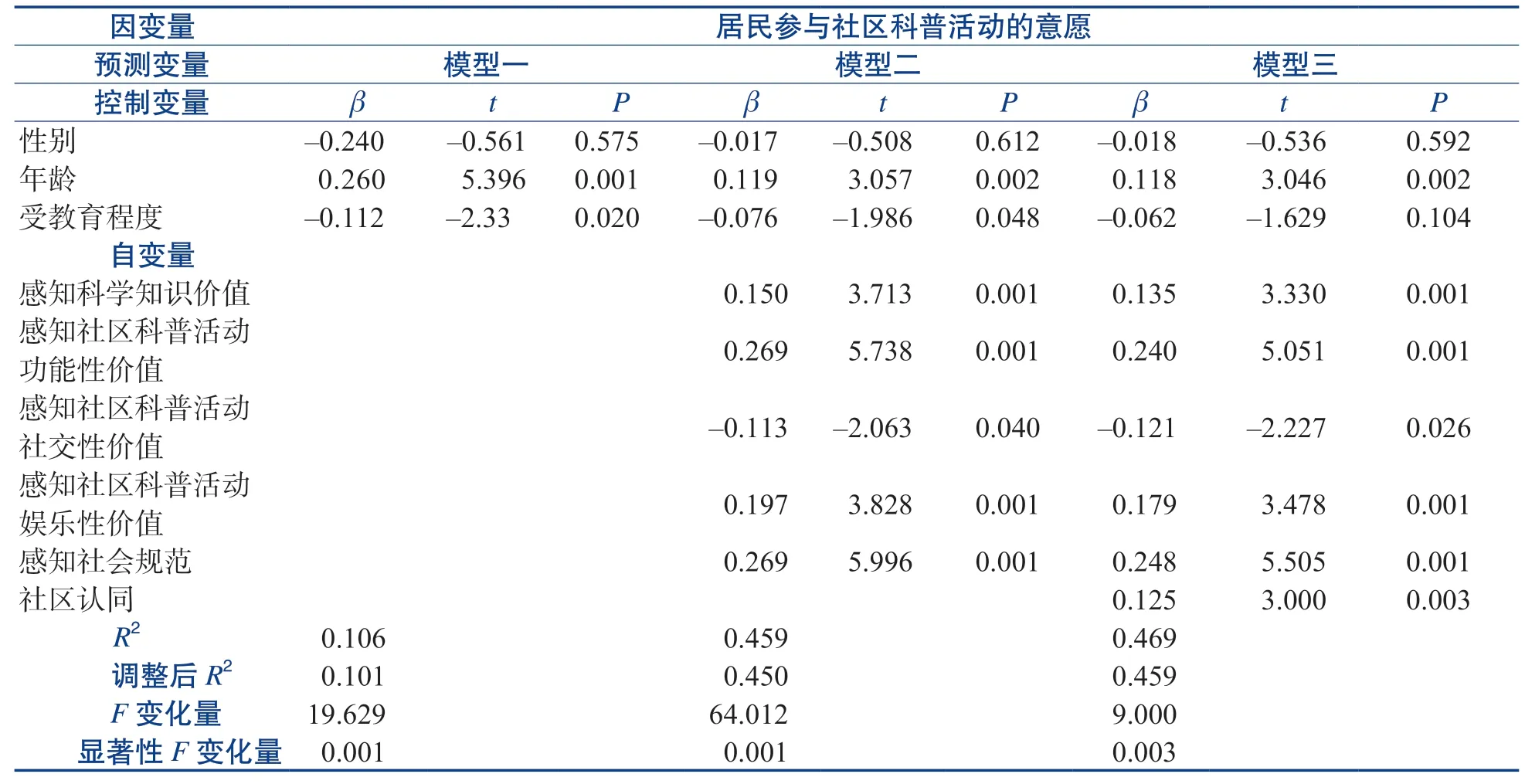

在统计检验方法方面,本研究首先对各个量表进行了信度检验及验证性因子分析,确保量表所测数据具有高信度效度后,对各变量题项进行加总平均处理;而后以控制变量:性别、年龄、受教育程度为第一层变量,以“利益驱动”变量:感知社区科普活动的价值及社会规范为第二层变量,以“认同驱动”变量:社区认同为第三层变量,进行多层回归分析。

3 模型检验

3.1 描述性统计

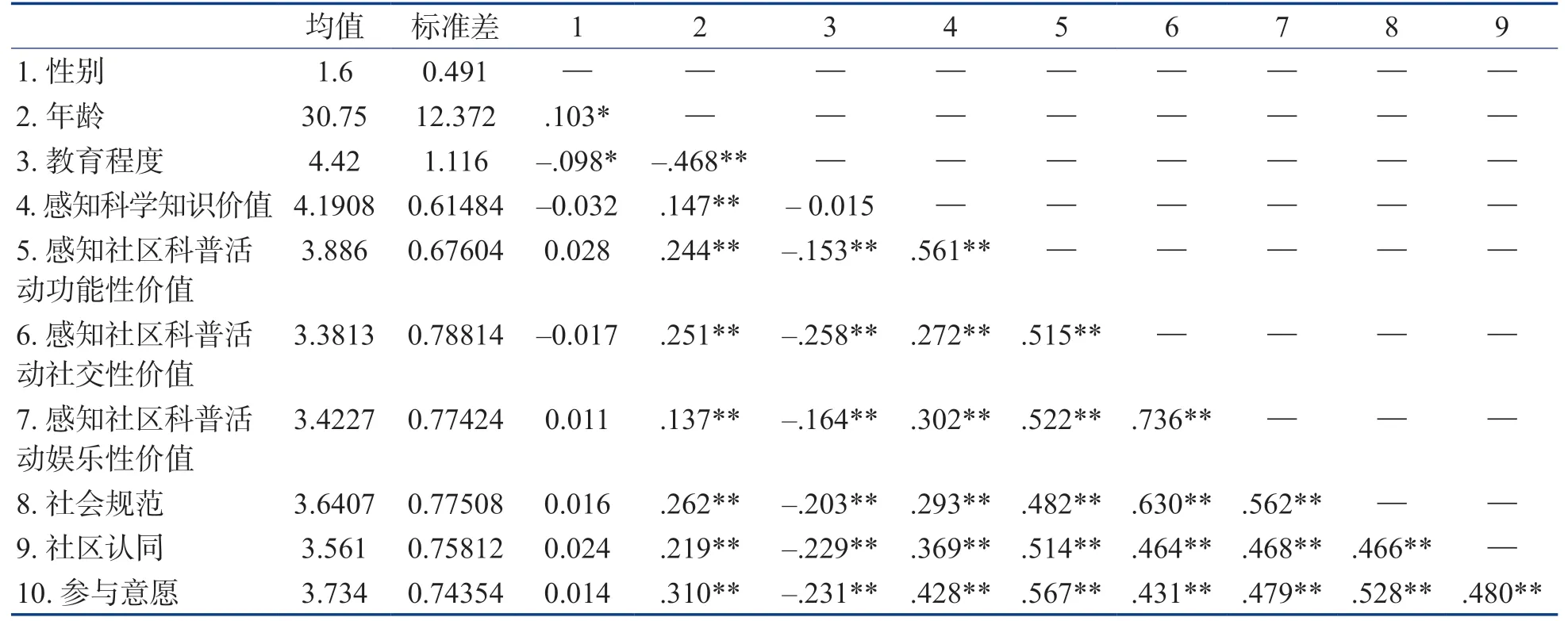

如表2 结果所示,笔者通过对所有控制变量、自变量和因变量进行相关分析,其结果初步验证居民社区认同、感知社会规范、感知科学知识价值、感知社区科普活动价值的三个维度与居民参与社区科普活动的意愿均存在显著相关关系(p值均小于.01),初步证实本研究提出的关于居民参与社区科普意愿的影响因素具有良好的解释力,并且不同变量之间的Pearson 相关系数没有严重的多重共线性,可以进行进一步的多元回归分析探讨变量之间的因果关系及作用机制。

表2 相关分析

3.2 回归分析

如表3 所示,我们选择解释力最高的模型三(调整后R2=.459,F=48.015,p<.001)作为检验假设的主要依据。在人口统计变量中,年龄越大的的居民参与社区科普活动的意愿越高(β=.118,p<.01)。在田野调查过程中笔者也发现,热衷参与社区活动的大多是拥有更多可支配时间的中老年群体,而青年人群体大多忙于职业发展而无暇顾及社区活动。结合相关分析结果(见表2)来看,受教育程度与年龄显著负相关(r=-.468,p<.01),说明样本中青年人群体的受教育程度更高,受教育程度越高的人接受的教育资源更多、获取科学知识的渠道也更多,所以社区科普活动对他们而言重要程度并不高。高松生的研究中也提到,社区参与对象主要是退休人员、未就业人员和未成年人等“赋闲”群体[29]。相比于在职群体,这类“赋闲”群体更有时间也更需要通过社区这一途径获得科学知识的“继续教育”。通过访谈我们发现,社区科普大学和青少年活动室对于他们来说具有重要的意义。调查中有居民表示:

“我们小区的几个退休干部经常相约去上社区科普大学,我们学到很多实用的东西,感觉增进了大家的关系,也提升了知识能力,我们的生活更加快乐了。”(益田社区居民)

我们在走访调研中发现,社区科普大学的参与率较高,活动的参与者主要是退休的老年人及少年儿童。但从居民覆盖面上看,这些活动少有年轻人的参与,城市社区科普应努力动员更多人参与其中。

在“利益驱动”变量中,感知科学知识价值(β=.135,p<.001)与感知社区科普活动的功能性价值(β=.240,p<.001)、娱乐性价值(β=.179,p<.001)以及社会规范(β=.248,p<.001)能够正向预测居民参与社区科普活动意愿,说明个体感知到社区科普活动中功能性价值、娱乐价值越高,社会规范压力越大,其参与社区科普活动意愿越强。假设H1、H2a 、H2c、H3 均得到支持,而感知社区科普活动的社交性价值与参与意愿负相关(β=-.121,p<.05),这与原假设H2b 相反,其中的原因还需结合田野材料在结论部分进一步探讨。

在“认同驱动”变量中,社区认同(β=.125,p<.01)能显著正向预测参与意愿,说明对社区认同程度越高的个体,参与社区科普活动的意愿越强,H4 成立。

表3 回归分析结果

4 结论与建议

4.1 结论

本研究在理性选择理论和社会认同理论的指导下,从“利益驱动”“认同驱动”出发,探寻居民参与社区科普活动意愿的影响因素。经过分析我们发现,感知科学知识价值、感知社区科普活动的功能性及娱乐性价值、社会规范和社区认同可以正向显著预测居民参与社区科普活动的行为意愿,感知社区科普活动的社交价值反向显著预测居民参与社区科普活动的行为意愿。

4.1.1 感知科学知识价值对公众参与社区科普活动的显著正向作用

社区科普活动的最终目的是传播科学知识,大多受访者也都表示学习知识是他们参与社区科普活动的核心动力。可见公众对于科学知识的重要性有明确的认知,同时对其需求强烈,这也解释了感知科学知识价值对公众参与社区科普活动的显著正向作用。感知科普活动价值中的功能性因素与以往研究是一脉相承的,技术接受模型中认为科普活动的有用性是影响公众科普需求的主要因素。而娱乐性价值的显著在于举办的科普活动丰富多彩,形式多样,从而吸引居民的参与。如益田社区在公众号发起线上“抗疫有我,一起闯关”新冠病毒知识问答活动吸引众多居民参与,并有100 名居民获得奖励。可见通过游戏化方式“寓教于乐”地开展科普活动,可以达到更好的效果,调查中有居民表示:

“在开展活动之前都会进行居民的需求调研,热门的活动需要‘拼手速’,居民的参与兴致高。”(益田社区工作人员)

4.1.2 居民的主观规范也会影响其参与社区科普活动的意愿

很多受访者表示,常常因受到家人、重要朋友的影响而选择参与活动。田野调查中我们观察到,参与社区科普活动的居民时常结伴而行或是由家长携同孩子参与活动。调查中有居民表示:

“本来没打算去参加的,看到邻居王阿姨带小孩去了,就约着家人这周末也一起去社区活动中心学习学习,还挺有收获的。”(海珠社区居民)

这说明主观的社会规范对个体的行为意向具有一定影响。当居民在权衡是否参与社区科普活动时,他们实质上在评估参与活动的知识增长性,以及知识对他们生活的帮助,同时也会受到群体规范的影响。

4.1.3 社区认同的显著性与以往研究一致

史梁等对互联网自组织科普的研究中也发现个体对社区的认同可以促进其参与社区科普的积极性[30]。田野调查中有居民表示:

“在这个社区居住近十年了,对这里很有感情,居委会举办的这些科普活动我基本会抽空带孩子一起参加,这些活动能让我感受到社区文化氛围特别好,也促进了邻里之间的交流”。(益田社区居民)

这说明居住在这类功能设施完善、邻里关系和谐社区中的居民,他们的社区认同水平更高,对社区科普活动的活跃度也更高。

4.1.4 感知社区科普活动社交性价值与参与意愿负相关

由于问卷调查方法受限于受访者的自报告,结论还需结合田野观察进一步解释:其一,本研究对“感知社区科普活动社交性价值”变量的概念化和操作化侧重于测量个体对参与社区科普活动过程中建立社交关系的价值感知,问卷题项包括“我认为参与社区科普活动能让我结交更多的朋友”“我参与社区科普活动是为了结交新朋友”等(见表1)。在线下问卷调查过程中,不少受访者表示并不会为了交新朋友而去参与社区科普活动,构成其参与活动的主要动力还是科普活动本身。我们在对益田社区举办的健康科普讲座进行实地田野观察中亦发现,活动现场学习氛围浓厚,大多居民都投入学习健康知识当中,而少有见到参与者之间进行社交的场景。其二,社区作为城市的缩影,本研究取样的深圳社区处于“深圳速度”式快节奏发展的城市文化背景中,对于深圳居民而言,在社区科普活动中高效快捷地获取知识往往比社交更为重要。尤其在新冠肺炎疫情防控常态化的形势下,保持社交距离成了人们之间的共识。由此,我们认为社区科普活动中的社交性价值并非影响深圳居民参与社区科普活动的关键因素,但该结论的推广性还需在不同城市地区进一步对比验证。

通过问卷调查和田野访谈的方法,本文得到的研究结论为社区科普工作乃至科学传播的研究提供了一定的理论补充。本文立足于社区科普,重点关注的社区因素(社会规范、社区认同)为研究科学传播注入新的理论视角。参加社区科普活动不仅是传统意义上提升个人科学素养的重要途径,也是增进睦邻友好关系的方式,甚至是加强基层社区治理的重要渠道,所以本文的研究意义在于引起公众对社区科普活动的重视,为更好地开展社区科普活动,进一步提升全民科学素养出谋划策。

4.2 建议

基于以上结果所揭示的理论意义,本研究可为未来的社区科普发展提出以下建议。

4.2.1 转变社区科普模式,强化公众的核心地位

将公众置于中心位置,围绕公众科普需求,做好社区科普活动建设。例如王朝根指出:科普活动的满足性、有用性是影响公众科普需求的主要因素[31]。首先,居民关注的内容呈现多样化趋势,对食品安全、营养膳食以及医疗卫生等方面较为关注[32]。我们的问卷调研结果与以往研究也一致,我们在走访调研中发现深圳居民对医疗保健、心理健康、科学健身方面的信息需求强烈。因此,开展社区科普活动需要进一步紧密结合健康类主题,特别是为公众提供有用、实用的健康医疗信息。其次,在整个社区科普活动流程中都应该将居民置于主体位置,做好活动前、中、后的居民调查,通过建立一种具有反馈和循环回路的非线性“居民主体化”模型,使得居民既是科普活动的起点又是科普活动的终点[33]。

4.2.2 提升社区科普技术,精准区分科普人群

基于个体感知社会规范中的同龄人影响(peer influence),我们建议运用新媒体技术、大数据技术,深度挖掘分析公众需求、行为特征等,精准区分科普人群。面向同龄群体开展与之兴趣相匹配的主题活动,有助于快速形成规范。例如,面向老年人群体开展健康科普,面向儿童群体开展科学知识、兴趣类科普等。满足居民各方的个性化需求,有效提升居民参与活动的体验感,增强居民的满意度。

4.2.3 扎实推动社区科普软硬件建设,凝聚居民认同感

以社区科普活动为桥梁,建设专业的科普人才队伍,优化基础配套设置,促进城市居民文化认同。居民的社区认同已在本研究中被证明对其参与社区科普活动的意愿有积极的正向作用,居民应当被视为现代化意义上的市民去参与社区事务,在文化认同、价值观和生活方式上建立起社区认同和自组织基础[19]。这也再次强调了社区科普作为一种社区居民公共事务,需要建立在社区认同建设基础之上。而如何建设社区、提高居民的社区认同?其一,参考万德斯曼(Wandersman)的观点,可以通过建立“预防型”社区科普机制来改善社区中的科普教育情况,例如结合实际民生问题(如离婚率、贫困家庭、癌症治疗等)开展社区科普活动,可以有效提高居民的社区认同[35]。其二,社区的工作人员应落实健全社区基础功能设施,并完善居民参与社区事务的机制,从而提升居民生活质量与社区事务参与度,增进居民对社区的功能认同。其三,提升社区科普活动传播过程中的话语亲和力,由此借助科学传播话语亲和力发挥更大的功能和社会效应[36],增进居民对社区的情感认同。

4.2.4 重构社区科普服务路径,推广先进社区科普经验

结合《全民科学素质行动计划纲要(2016—2020 年)》中对大力发展社区科普的要求,本研究总结了深圳科普示范社区的社区科普建设经验。建议将这些经验推广到不同地区,并结合地区特色加以研究验证和升级重构,提升我国社区科普工作整体水平,进而促进公众参与社区科普活动,提高全民科学素质。