态度视域下中国公民科学素质建设及其发展方向探究

2021-05-21黄乐乐

黄乐乐 张 超

(中国科普研究所,北京 100081)

科学技术的发展给人类社会带来了空前巨大的变化,这不仅包括经济物质方面,还深刻体现在思想变革上。科技带来的众多福祉使得人们对科学技术的态度越来越肯定和支持,但同时科技也带来了一系列安全、生态及伦理问题,影响了人们对科学技术的认知。公民对科学技术的态度会影响科学环境的塑造、科学知识和科学思想的传播,公民对科学的理解和支持又是国家科学技术事业发展的重要基础。因此,了解公民的科学技术态度、认识和看待科学研究和科学技术的作用对于提升公民科学素质水平和促进科学素质建设具有重要意义。

1 公民对科学的态度是公民科学素质研究的重要组成部分

西方国家对科学的态度的研究始于20 世纪50 年代后期,主要是通过培养对科学的积极态度以及对科学的兴趣使得学习自然科学的人数增加,进而壮大科学工作者队伍以及培养高科学素质水平的公民,以期为国家发展提供更多的智力支持[1]。此后,西方国家一方面将对科学的态度纳入到公众科学素质(scientific literacy,SL) 或者对科学的理解(public understanding of science,PUS) 体 系中;另一方面将对科学的态度归属于科学教育领域,随着科学教育的发展而不断深入[2]。由此划分为了成人(公众)对科学的态度研究和青少年对科学的态度研究,鉴于本文的研究目的,这里主要介绍成人(公众)的研究情况。

1957 年,美国开展了第一次全国性的公众对科学的理解和态度调查,此后自1972 年起每两年进行一次全国性调查,并将之后的调查以“科学与技术:公众对科学的态度和理解”的章节形式列入《美国科学和工程指标》中。欧洲晴雨表(Eurobarometer)是欧盟委员会了解民意的一个有效渠道,是制定欧盟相关政策的重要参考依据。从1977 年开始陆续开展包含态度模块的公众对科学技术意见的调查,其中包括:1977 年的“科学与欧洲公众意见”(Science and Europeans Public Opinion);1978 年的“欧洲公众对科学与技术发展的态度”(The European Public’s Attitude to Scientific and Technical Development);1989年、1992 年、2001 年和2005 年的四次“欧洲人、科学与技术”(Europeans, Science and Technology)调查。此后,欧盟又围绕公民相关科技议题(转基因、气候变化、核能应用等)的态度开展了一系列调查。日本自1960年就实施了持续了四十余年的以“确认国民的科技知识及其对科学技术之态度”为目的、关于科学技术的舆论调查[3],之后为了便于国际比较,由日本文部科学省下属的科技政策研究所(NISTEP)于1991 年、2001 年和2011 年开展了三次公众对科学技术的态度和理解调查。另外,加拿大、韩国、印度、巴西和马来西亚等国家也开展过公众对科学技术态度的调查,并结合自身的社会背景和调查目标进行了适应性调整。

公民对科学的理解和对科技的态度是公民科学素质研究的两个主要方向。英国皇家学会的《公众理解科学报告》和杜兰特的“缺失模型”等就表达了公众理解科学的水平与支持科学程度之间的正向相关性,然而随着研究的深入,这种相关性陆续受到质疑,如美国从19世纪70 年代开始的调查表明,科学知识水平高并不等于对科学支持程度高[4],英国学者马丁·鲍尔(Martin Bauer)等也指出当科学知识水平达到一定程度后,随着科学知识水平的提升,公众对科技的支持度会逐渐降低。总的来说,各国学者的研究指出,公众对科学的理解(科学知识水平)和对科学的态度之间既非单向的正向相关性,也非简单的线性关系,其受到多种因素的影响。国际上各个国家对科学素质的测算大都以米勒模型为基础,主要是公民对科学的理解部分,更多地偏向于对知识的理解,缺乏公众对科技态度的定量测算。因此,具备科学素质(科学知识)的公民对科学技术的态度在不同国家、不同的社会发展阶段表现出不同的特征,两者的关系还有待于进一步深入研究。

虽然公民对科技的态度和科学素质水平的关系研究至今没有明确的定论,但态度一直以来都是公民科学素质调查和公民科学素质研究的重要组成部分。自1992 年至今,中国科协已连续开展11 次公民科学素质调查,态度作为调查的一项重要内容,包括公民对科学技术及其发展的态度、对科技创新的看法和科学技术职业声望等维度,历次调查的结果被收录于《中国科学技术指标》(黄皮书)。2006 年国务院颁布实施《全民科学素质行动计划纲要(2006—2010—2020 年)》(以下简称《科学素质纲要》),提出在全社会形成崇尚科学、鼓励创新、尊重知识、尊重人才的良好风尚的指导方针。公民的科技态度作为公众对科技的认知和理解的重要反馈,包含了其所处时代的科技发展背景、社会文化背景和科学知识背景,与整个社会的发展阶段及科学文化氛围关系密切[5]。对态度的研究离不开特定的社会文化环境。同样,积极理性的态度也为公民科学素质的全面提升、公民科学素质建设和国家科技创新发展营造了良好的社会氛围。本文主要以2001—2020 年中国公民科学素质调查数据为基础,在了解公民对科学技术总体态度的基础上,进行横向的国际比较和纵向的历史比较,了解我国公民对科学技术的态度特征、所处阶段及发展变化趋势,并结合我国公民科学素质建设的历程与特征,从态度视角为未来开展中国公民科学素质建设工作提供对策建议。

2 中国公民对科学技术的总体态度

2020 年的调查中,公民对科学技术的态度指标主要包括公民对科学技术、科技创新和科学家的态度。其中,对科学家的态度替换了历次调查中对科学技术职业的态度,对科学技术和科技创新的态度是对以往调查的延续。

2.1 公民对科学技术的态度积极且不乏理性

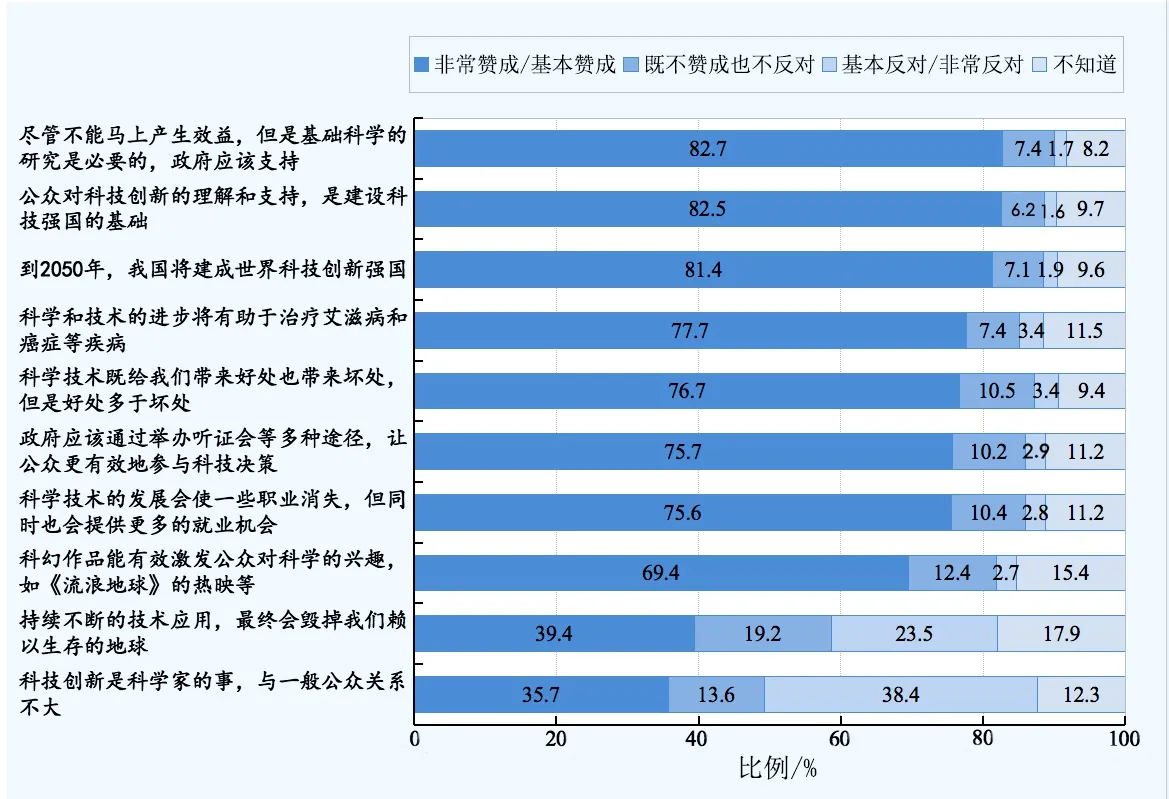

总体来说,中国公民对科学技术的态度是积极肯定且不乏理性的,对科技创新充满期望和自信,支持科技事业的发展,了解科学和参与科学的意识较强(见图1)。

图1 公民对科学技术的态度(2020 年)

中国公民对科学技术的发展有所期望,对科学的未来抱有信心。77.7%的公民赞成“科学和技术的进步将有助于治疗艾滋病和癌症等疾病”;76.7%的公民赞成“科学技术既给我们带来好处也带来坏处,但是好处多于坏处”;75.6%的公民赞成“科学技术的发展会使一些职业消失,但同时也会提供更多的就业机会”;69.4%的公民赞成“科幻作品能有效激发公众对科学的兴趣,如《流浪地球》的热映等”。

中国公民也对科学技术持有保留态度。对于科技发展和自然资源的关系,公民的态度更加分散,有39.4%的公民赞成 “持续不断的技术应用,最终会毁掉我们赖以生存的地球”,反对比例为23.5%,表明公民对科学技术持乐观态度时又更加理性。

随着我国科技创新在各方面取得的一系列重大成果,中国公民积极支持科技创新事业的发展并对国家科技发展前景充满自信。82.7%的公民赞成“尽管不能马上产生效益,但是基础科学的研究是必要的,政府应该支持”;81.4%的公民相信“到2050 年,中国将建成世界科技创新强国”,仅有1.9%的公民反对这一观点。可见中国的科技发展具有良好的群众基础,公民支持政府对科学研究的投入。

同时,赞成 “公众对科技创新的理解和支持,是建设科技强国的基础”和“政府应该通过举办听证会等多种途径,让公众更有效地参与科技决策”的公民比例均在80%左右,赞成“科技创新是科学家的事,与一般公众关系不大”的比例为35.7%。公民参与科学的意识较强,认识到科学对个人的重要性,愿意支持对科技事业的投入,并期望参与其中,这也是公民意识的增强。

2.2 公民崇尚科学技术职业

2018 年调查显示,科学技术职业声望较高(见图2)。其中,教师、医生、科学家和工程师等科学技术类职业均排在职业声望和职业期望的前五位。科学家的职业声望明显高于其职业期望,虽然科学家这一职业在社会范围内得到广泛认可,但认知和意愿之间出现差异。因此,夯实国家科技发展和科学文化的人力基础不仅在于涵养公众理解和支持科学的态度氛围,也包括对科技人才的培养和引导,例如加强相关人才制度的建设。

图2 公民对科学技术职业的声望和期望的态度(2018 年)

3 公民对科学技术的态度与公民科学素质建设

3.1 中国公民对科学技术的态度变化趋势特征

通过对2001—2020 年的中国公民科学素质调查的态度部分进行整理,选取部分题项,分别从三个特征来探究中国公民对科学技术的态度的变化趋势。

3.1.1 对科学技术的支持态度一直保持较高水平

中国公民对科学技术的支持态度近二十年来一直处于较高水平,在某些年份有所波动(见图3)。

对于“现代科学技术将给我们的后代提供更多的发展机会”的赞成比例在2003 年达到最高点(88.3%),并在波动后维持在83% 左右。对于“科学和技术的进步将有助于治疗艾滋病和癌症等疾病”的赞成比例,从2007 年的78.7% 逐渐下降到2018 年的73.9%,之后上升到2020 年的77.7%。对于“科学技术既给我们带来好处也带来坏处,但是好处多于坏处”的赞成比例,在2007 年出现了极大幅度的波动,之后趋向稳定。对于“科学技术的发展会使一些职业消失,但同时也会提供更多的就业机会”的赞成比例,在2010 年达到高点后,呈现出先下降后上升的趋势。总的来说,2005—2010 年,中国公民对科学技术的肯定态度有所波动,2010年以后趋向稳定。

图3 中国公民对科学技术的支持态度的变化趋势

图4 中国公民对科学与信仰的态度的变化趋势

对于科学与信仰题项的问答一直保持较好连续性(见图4),赞成比例从2003 年的23.8% 逐渐下降到2007 年的15.5%,而后大幅上升到2015 年的38.5%,之后保持稳定;中立比例从2003 年的19%上升到2007 年的32.7%,之后下降到2010 年的24.9%,之后保持稳定;反对比例从2003 年的34.4%下降到2018 年的20%左右,其间在2010 年出现较大幅度波动,达到33.8%。中国公民对于科学并不是盲目崇拜,总体来看,持“赞成”的比例较高,随着时间推移,态度逐渐分化,对科学发展有了更多的批判和理性。

对于科学与自然题项,赞成比 例 从2003 年 的13.4% 稳步上升到2020 年的39.4%;中立比例总体稳定在10%到20%之间;反对比例逐年下降,从2003 年 的45.2% 下 降 到2020年的23.5%。可见中国公民对待自然的态度趋向理性,并逐渐认识到技术对环境的影响,整体来说,中国公民对科学与自然的态度在20 年间一直保持比较稳定的变化趋势,并在2010—2015 年之间赞成比例开始超过反对和不知道比例,之后分化逐渐变大(见图5)。

3.1.2 对政府支持和公众参与科学的态度意识逐渐增强

“尽管不能马上产生效益,但是基础科学的研究是必要的,政府应该支持”的赞成比例从2001 年 的89.7% 下 降 到2007年的74.2%,其中2005—2007年出现了大幅下降,之后稳步上升到2020 年的82.7%,而公众理解科学和参与科技决策题项的赞成比例也均在波动中上升。总的来说,公民理解科学和参与科技决策的意识增强,对政府支持科学的赞同态度总体呈现上升趋势(见图6)。

3.1.3 科学家的职业声望高于其职业期望

公民对科学技术职业的看法某种程度上反映了公民对科学技术的态度,从历年调查中可看出,科学家的职业声望和期望的变化趋势总体稳定,但职业声望一直高于其职业期望(见图7)。近年来国家出台一系列政策措施,旨在提高科学家等科学技术职业的地位和待遇,为科技创新奠定坚实的人才基础,科学家的职业声望和期望都有不同程度的上升。

图5 中国公民对科技与自然的态度的变化趋势

图6 中国公民对政府支持和公众参与科学的态度的变化趋势

图7 中国公民对科学家职业声望和期望的态度的变化趋势

3.1.4 中国公民对科学技术的态度的变化趋势特征

基于调查数据来看,中国公民对科学技术的态度总体保持稳定,各维度在稳定中有所波动,其中2005 年至2015 年之间波动相对较大,2015 年后趋向稳定,另外,理性态度大幅提升,对政府支持和参与科学的态度稳步提升。可以说,中国公民对科学技术的态度变化趋势自2006 年起呈现两个阶段性的变化特征,即“普遍支持”和“理性提升”阶段。2006—2015 年中国公民对科学技术的态度特征是普遍维持相对较高的支持率,存在相关态度选项波动的情况,2015 年之后,中国公民态度趋向稳定发展,基本保持了积极且不乏理性的总态势。

3.2 中国公民对科学技术的态度的变化阶段基本与公民科学素质建设各时期相对应

2006 年,国务院出台了《科学素质纲要》,明确定义了 “了解科学技术知识,掌握科学方法,树立科学思想,崇尚科学精神,以及利用以上四方面处理实际问题和参与公共事务的能力”的科学素质概念,对公民科学素质建设工作进行了全面部署,标志着我国科普事业从传统科学普及转向了以提升人的科学素质为中心的公民科学素质建设。

虽然学者们对公民科学素质建设历程的划分不尽相同,但2006 年和2015 年均是重要的时间节点。如赵立新等认为1999—2006年是顶层发动期,2006—2014 年是政府推动期,2014 年后进入社会启动期[6]。王娜等同样认同1999—2006 年是科学素质建设的顶层设计时期,2007 年后科学素质建设进入快速发展阶段[7]。任福君则认为2016 年后科普事业全民战略升级[8]。从公民科学素质建设各时期给公民态度变化带来的影响及态度特征,本文倾向于将其分为三个时期(见表1)。

表1 公民对科技的态度的变化阶段与公民科学素质建设各时期的对应关系

3.2.1 公民对科技的态度虽有波动但普遍积极支持阶段

基于调查数据,2006—2015 年公民对科学技术呈持续积极支持的态度。这一阶段处于公民科学素质建设的“政府全面推动”时期,大力的政策导向、各地各部门的大协作大联合、快速的社会发展,公民接触的有关科技的信息渠道多样化、信息量爆炸式增长,从各方面影响改变公民行为,导致态度选项发生了较大幅度的波动。

一方面,政府全面推动。2006 年,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》颁布后,中国的科技投入增加,科学技术体制深化改革,涌现出了一大批瞩目的科技成果和培养了一批科技人才,并迅速应用到生产生活中,中国公民深受科技普惠。同年,《科学素质纲要》颁布,旨在全面推动中国公民科学素质建设,提高公民科学素质,树立科学思想,弘扬科学精神。在政策引领下,各地方各部门层层落实,扎实推进,形成了公民科学素质建设的新局面。这些重大举措在全社会营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学、崇尚科学的积极氛围,公众对科学技术的支持态度有了肥沃土壤。另外,随着中国公民人均受教育年限的提升,公民科学素质的提高,公民普遍对科学具有更积极的态度。公民科学素质建设工作实现了公民态度保持在高度积极的状态。

另一方面,这一时期公民获取科技信息的渠道发生了较大变化。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第37 次《中国互联网络发展状况统计报告》[9],截至2015 年12月,中国网民规模达6.88 亿,互联网普及率为50.3%。历次公民科学素质调查也显示,通过互联网获取科技信息的公民比例从2005 年的6.4%(第七位),大幅提升到了2010 年的26.6%(第四位)和2015年的53.4%(第二位),互联网的自由化、多元化和碎片化等特征,决定了公民对科学的态度不再是单一的,在面对全球变暖、核能危机、科学伦理等问题时,公民对科学的态度增添了批判意识、思考的多元化,对科学的态度选项也开始出现波动。

3.2.2 公民对科技的态度进入理性提升阶段

2015 年以后,中国公民对科学技术的态度趋向稳定发展,基本保持了积极肯定且不乏理性的态度特征。这一时期,进入了公民科学素质建设的“社会自发推动”时期,社会性力量开始大规模进入公民科学素质建设领域,公民科学素质建设的供给端和需求端发生变化,内容更丰富,传播更多样,针对性更明确。尤其是2016 年,习近平总书记在“科技三会”的讲话中指出“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”,科学普及被提到了前所未有的高度,提升公民科学素质进一步在全社会范围内被认可。在经历了近十年的公民科学素质建设后,公民对科技的态度从总体积极支持变化为理性支持,从被动接受转变为主动吸收,参与科学意愿上升,奠定了公民了解科学、参与科学的态度基础。稳定积极的科技态度的形成是公民科学素质建设长期实施的成果,同时也是进一步开展公民科学素质建设的有力支撑,为全民科学素质的提升和国家创新发展战略营造了良好的氛围。

4 公民科学素质建设的未来发展方向

公民科学素质建设工作影响了中国公民的科技态度的变化趋势,我们可以透过我国公民对科技的态度的发展趋势,来探讨未来我国公民科学素质建设工作的发展方向。

4.1 中国公民对科学技术的态度的未来变化趋势

公民的科技态度的未来变化趋势可以从国际比较中得到一些借鉴,国际上大多数国家都对科学技术持肯定积极的态度(见图8)。对比中国(2018 年),美国人在对科学技术的未来期望上持有更高的比例,92%的美国人赞成“现代科学技术将给我们的后代提供更多的发展机会”(NSB 2020)[10],韩国2008年该项的比例为84%,也略高于中国(NSB 2012)[11]。根据2013 年欧洲晴雨表和2014 年加拿大关于科学文化的调查,分别有75%[12]和74%[13]的受访者赞成。

图8 对科学技术持积极态度的国际比较

据美国科工指标,美国2018 年关于“现代科学技术将给我们的后代提供更多的发展机会”的赞成比例相对于2012 年、2014 年和2016 年略微有所增长,与2006—2010 年的比例保持一致,从1985 年的76%稳步提升到了2018 年的92%(见图9)。可见,中国公民对科学技术的支持态度变化呈现出了和美国等大多数国家相同的稳步提升的发展趋势,且目前在国际中处于较高水平。

对于政府支持科学研究的态度,美国人的赞成比例在最近几年变化不大,且一直呈现上升趋势。中国公民对此题项的赞成比例仅次于美国,高于加拿大(2013 年)[13]和瑞士( 2019 年)[14]以及欧洲(2010 年)[15]的水平(见图10)。中国公民对政府支持科学研究的支持度在国际上处于前列,为我国的科学研究提供了坚实的公民基础。

由上可知,中国公民当前对科学技术的积极态度呈现出了和美国等大多数国家相同的发展特征,且目前在国际上处于较高支持的水平。对比其他国家,中国公民对科学技术的肯定和支持态度在未来20 年内会继续保持稳定趋势,对科技的认知和态度也会更加理性。这就需要我们在保持稳定变化的同时,将公民的积极情绪有效地转化为参与科学行动、培养科学行为,促进公民科学素质建设、提高公民科学素质水平和助力创新型国家建设。

图9 美国公众对科学技术的态度及对政府支持科学研究的态度的变化趋势

图10 对政府支持科学研究态度的国际比较

4.2 面向2035 年的公民科学素质建设

党的十九大提出了2020 年到21 世纪中叶分两步走全面建设社会主义现代化国家的新目标,明确指出在2035 年基本实现社会主义现代化,这一目标的实现离不开高素质创新大军,离不开全民科学素质的提高。《科学素质纲要》在2020 年已经圆满完成使命,下一个十五年的公民科学素质建设迎来了新的挑战和机遇,公民科学素质建设要紧密融入新时代的发展趋势,更好地服务于人的全面发展,服务于党和国家科教事业的大局。公民科学素质建设要结合我国公民对科学技术的态度特征和发展趋势,为未来的公民科学素质建设提供对策建议。

一是优化调整公民科学素质建设的目标、内容和方式。公民对科技的态度总体保持稳定支持,到逐渐呈现理性化和多元化,对科技信息的关注和兴趣更丰富化和个性化,科学知识的普及已满足不了公民多样化的科普需求,公民科学素质建设目标内容方式需要优化调整。

从目标来说,2016 年习近平总书记提出了科学普及与科技创新同等重要的重要论断,但实际发展中二者存在较大差距,科学普及和科学素质建设缺乏话语权,在实际工作中存在重科研、轻科普的现象,公民科学素质建设的理论架构、实践探索欠缺,未能有力支撑整个战略框架。因此,以服务于人的全面发展,服务于国家的创新发展,服务于社会主义现代化建设,服务于构建人类命运共同体,实现科学普及与科技创新同步发展,是面向2035 年的公民科学素质建设的发展愿景。

从内容来看,丰富“四科两能力”的内涵,侧重点由普及科学知识逐渐转移到促进公民参与科学,培养科学方法、科学思维和科学精神,从器物层面逐渐上升到价值观层面,真正地在全社会营造崇尚科学精神的环境氛围,也只能通过科学精神的塑造,才能使知识的普及转化为创新氛围的营造。

从方法来看,中国公民科学素质建设已经形成了“政府推动、全民参与”的格局,这里的全民包括政府机构、高校和科研院所,以及产业界。未来公民科学素质建设设计应该将社会公众纳入,公众已经不是单纯的受众,日益增长的对新知识的需求、对科技事件和国家科技事业的关注,致使自上而下的传统科普形式已转化为群众性的自发参与,公众既是接受者,亦是传播者,因此公民科学素质建设的渠道流向应是多方向的。

二是充分运用互联网等新媒体,大力推进科普信息化建设,引导社会力量的自发推动。互联网已成为公民获取科技信息的主要渠道,目前的公民科学素质建设主要从科学教育、科学普及和科学传播三条路径开展,相互比较独立,而互联网能够将三者有机融合,因此重视“互联网+科普”工程,是时代的需要,也是科学素质发展的必由之路。以“科普中国”为例,政府通过打造科学普及和科学传播的权威平台,建立资源库,丰富科学内容,创新科普方式,集众家之长,满足公众的个性化需求,而公众根据自身的需求主动搜索和获取信息,并将获得的信息进行符合自身价值体系的再加工加以理解运用,这种方式既充分利用了公众的主动性,也极大地扩大了科普范围,由此以信息化的方式创新了公民科学素质建设的服务模式。另外,大众媒体等社会力量的进入,在市场化的驱动下,科学普及和科学传播会更加效率化、个性化和精准化,更加注重用户导向,实现资源的合理使用和精准配置,构建公民科学素质建设的良性生态循环。最后,科普信息化建设也需要科学家等权威人士及社会各界的进入,打造权威和信任品牌,并从单纯的知识普及向科学思维和科学精神引导,提升对科学与社会等方面的理解,才能充分发挥平台优势,对科学精神的弘扬起到潜移默化的作用。

三是推进精准化开展公民科学素质建设。公民科学素质建设需要细分对象,挖掘不同人群的多层次需求点,开展精准化服务。我国公民对科技的态度积极度普遍偏高,并不具备典型的消极态度群体,但细分到人群,还是会有所差异。历年的公民科学素质调查显示,男性、受教育程度较高群体和具备科学素质公民对科学技术持更加积极的态度,对科技的发展、科技与自然的关系的态度更趋理性。任磊等也指出态度的人群特征较强,我国年龄较大、学历较低、农村群体呈现出类似的态度特征,受教育程度较高、具备科学素质的群体呈现出另一种态度特征[16]。虽然没有对这种群体态度特征进行明确描述,但可以在此基础上深入研究,进行人群的态度画像,并据此采取合适的科学素质建设措施,分类施策、精准对接。比如,对于态度积极且科学素质水平高的群体,应该为其创造开放包容的政策与环境,增加其参与科学和参与科学决策的机会,充分调动其主动性和主人翁责任感,促进态度和能力向行动转变,服务于人和社会的全面发展;对于态度积极但是科学素质水平较低的群体,应该充分利用其对科学的兴趣与热爱,通过科学素质建设的精准施策,为其提供获取科学知识、培养科学思维和提高科学能力的渠道和途径;对于态度稍显不足的群体,可先培养其对科学技术的兴趣和认可,充分感受科技普惠,为科学素质的提升创造良好的认知基础。

5 结语

公民对科技的态度既有普遍的发展规律,也受区域经济社会的影响,不同时代、不同国家和地域、不同群体的公民对科技的态度有明显的差异。稳定的态度是认知和行为的主要导向,是形成精神和文化的重要基础,稳定的科技态度是建设公民科学素质、建设中国社会特有科学精神和文化的前提。找准公民对科学技术的态度特征和关键点,采取适当举措,从普及科学知识、营造科学氛围开始,提高公民科学素质,完善面向2035 年的公民科学素质建设,培养中国公民的科学思想和科学精神,进而塑造中华民族所需的科学文化。