持续腰大池引流术与腰椎穿刺脑脊液置换术治疗自发性蛛网膜下腔出血的临床疗效比较

2021-05-14黄豪俊

黄豪俊

(厦门市第五医院神经外科,福建 厦门 361101)

蛛网膜下腔出血是神经内科、外科的危重急症之一,特别是颅内动脉瘤破裂所引发的蛛网膜下腔出血,而脑血管痉挛和脑积水是蛛网膜下腔出血患者的主要并发症,是影响蛛网膜下腔出血预后的重要因素[1]。目前临床上常用的治疗手段包括持续腰大池引流术和腰椎穿刺脑脊液置换术,在长期应用中,不同学者对不同的治疗方法有不同见解[2-4]。为了探讨治疗蛛网膜下腔出血迟发性血管痉挛患者的有效治疗手段,本研究现选择80例我院近两年收治的符合要求的患者,对其临床资料展开对比讨论,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:从我院2016年1月~2018年12月间收治的自发性蛛网膜下腔出血患者中选出80例纳入本研究,所选患者入院时均经头颅CT诊断结果证实为蛛网膜下腔出血患者,所有患者及其家属均自愿配合本研究,签署知情同意书,排除非动脉瘤性蛛网膜下腔出血、合并急性梗阻性脑积水、存在意识障碍、头痛症状以及行外科开颅手术治疗的患者。采用随机数字表法将这些患者分为观察组与对照组,各计40例。观察组患者中,男22例,女18例,年龄45~72岁,平均(56.8±2.7)岁;对照组患者年龄48~74岁,平均(57.0±2.8)岁。两组患者一般数据比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法:我院为80例患者均提供综合性疗法,监测患者生命体征与神经功能,提供尼莫地平静脉泵入缓解血管痉挛的药物,通过甘露醇脱水为患者降低颅内压,在患者发病1~3 d内介入弹簧圈栓塞动脉瘤治疗。我院提供给观察组患者持续腰大池引流术进行治疗。取患者侧卧位,以L4~L5椎间隙作为穿刺点,采用一次性腰大池引流管穿刺,同时配合颅内压的测量,取患者脑脊液行细胞学检查,并进行导丝引导下置入引流管。采用穿刺点引流管缝线固定,并予无菌透明敷贴密闭外固定后进行持续引流,引流量200~250 ml/d。医疗人员每2天为患者抽取5 ml引流液行细胞学检查,一旦出现连续两次检查结果显示患者红细胞低于300×103/L,就可拔除引流管。我院提供给对照组患者腰椎穿刺脑脊液置换术进行治疗,取患者侧卧位,穿刺点的选择与操作与观察组相同,测量患者颅内压,取出患者10 ml脑脊液行细胞学检查,同时采用8 ml无菌生理盐水缓慢注入鞘内,再次放出8 ml脑脊液,连续操作5次并保持全程持续30 min,每2天置换一次,持续操作10 d,待患者连续两次检测红细胞低于300×103/L即可停止。

1.3观察指标:医疗人员详细为两组患者记录,通过临床观察神经临床症状,如头痛、意识状况、肢体活动等,并定期行头颅CT,经颅多普勒(TCD) 检测大脑中动脉平均血流速度,以及必要时DSA检查,来比较血管痉挛发生率和血管痉挛发生程度,同时对比两组患者出现颅内感染、穿刺处感染、低颅压等不良反应。

2 结果

2.1血管痉挛发生情况:经过治疗后,观察组患者发生血管痉挛有8例,发生率为20%,对照组患者有15例,发生率为37.5%,比观察组高,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2血管痉挛程度:两组患者介入治疗后1天血管痉挛程度差异无统计学意义(P>0.05),治疗1周和2周中观察组明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),治疗4周两组对比差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者不同时段血管痉挛程度比较

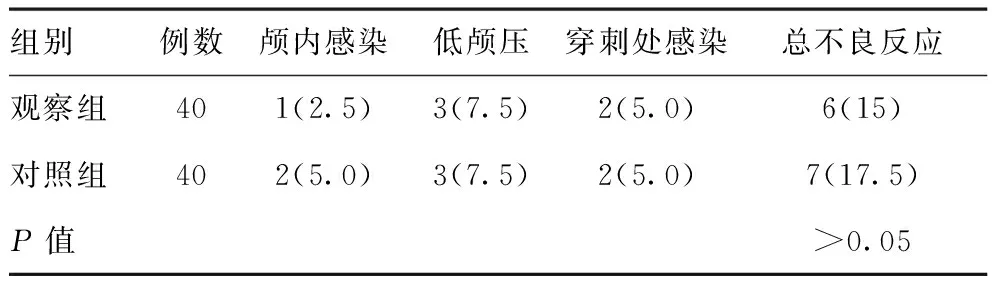

2.3不良反应情况:两组患者不良反应发生率接近,观察组患者略低,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者不良反应发生情况比较[例(%)]

3 讨论

自发性蛛网膜下腔出血是一种常见的神经系统疾病,其主要临床表现为剧烈头痛、意识障碍或脑膜刺激征,而颅内动脉瘤是其主要发病原因。引发患者死亡的因素主要是再出血、脑疝、脑水肿、血管痉挛等,特别是迟发性血管痉挛的诱发与治疗直接与患者的预后有关[5]。脑血管痉挛一般于蛛网膜下腔出血后3~5 d开始,5~14 d达到高峰期,一般会引起迟发性缺血性损伤,可继发脑梗死,加重蛛网膜下腔出血的临床症状,是蛛网膜下腔出血患者致死、致残的重要因素。有动物研究[6]显示,短期内清除蛛网膜下腔血凝块后脑血管痉挛发生率较低,而3 d后再清除蛛网膜下腔血凝块者可出现显著脑血管痉挛发生。通过放射学检查也能发现蛛网膜下腔出血患者在5~15 d后诱发迟发性血管痉挛的情况,有资料显示这种情况的发生率高达50%~70%之间,且有一半可能为症状性脑梗死,致死率接近25%,因此必须引起临床医疗人员的高度重视[7]。

在实际临床工作中,运用介入栓塞行病因治疗并应用钙离子拮抗剂治疗的同时,通过脑脊液引流清除蛛网膜下腔内大量的血红蛋白及其代谢产物,能有效减低脑血管痉挛的发生率,显著改善蛛网膜下腔出血患者的预后[8]。脑脊液置换术是针对脑室内出血或蛛网膜下腔出血比较常用的手术方式,可以选择定期、定量行腰椎穿刺置换术,或者行持续腰大池外引流术,但相比发现在缓解血管痉挛疗效方面存在一定的差异性。本研究采用持续腰大池引流术的观察组患者治疗1周和2周时段的血管痉挛程度低于采用腰椎穿刺脑脊液置换术的对照组患者,而在治疗1 d和4周时段的血管痉挛程度控制情况比较接近。这一结果,与蛛网膜下腔出血所致血管痉挛高峰期在1~2周是相符的,且置换脑脊液量大的持续腰大池引流术效果更好。有学者认为,少量脑脊液置换并不能充分清除蛛网膜下腔中的凝血块,脑脊液置换仅成为一种形式[9]。另外,应用两种治疗方法的患者在血管痉挛程度与低颅压、颅内感染等不良反应发生方面的数据比较接近,该研究结果与赵建凯研究结果[10]相似。

综上所述,蛛网膜下腔出血患者应早期应用腰大池外引流术行脑脊液置换术进行治疗,能够快速缓解头痛,降低血管痉挛发生率,尤其针对蛛网膜下腔出血所致迟发性血管痉挛患者效果良好,安全可靠。