基于锥形束CT直肠癌调强放疗固定方式的临床效果分析

2021-05-14王新新刘桂芝梁广立

王新新,刘桂芝,梁广立

(天津医科大学肿瘤医院,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060)

直肠癌是消化系统最常见的恶性肿瘤之一,我国直肠癌发病年龄中位数在45岁左右,年青人发病率呈上升趋势[1]。调强放射治疗技术在治疗直肠癌时,可以保证靶区与光栅的形状相同,并实现靶区内剂量分布均匀,同时降低了周围危及器官受照剂量,可以实现治疗效果的最优化。在直肠癌调强放疗定位摆位治疗过程中,患者会不自主地运动,因此放疗时体位的固定对治疗临床效果有较大影响,正确合理地选择放疗固定方式有助于提高直肠癌放疗实施的精准度,降低靶区周围正常组织的受照剂量,减少放疗患者不良反应的发生。机载影像系统 (on board imager,OBI)将放射治疗设备和影像装置完美结合,该试验在患者放疗前利用OBI系统进行锥形束 CT (cone-beam CT, CBCT)扫描,产生的容积图像与CT定位时的数字影像重建图像,利用骨性结构在线进行匹配,获取并分析两组患者X(左右)、Y(头脚)、Z(前后)方向的摆位误差,由观察组摆位误差计算临床靶区(CTV)到计划靶区(PTV)外放范围MPTV大小,由此分析直肠癌调强放疗两种固定方式的优劣,并对其重要器官相关剂量学进行比较。

1 资料与方法

1.1一般资料:本次研究经过我院医学伦理委员会同意,选取放疗科2020年1月~2020年5月直肠癌调强放疗患者48例,分为常规组和观察组各24例。常规组采用仰卧体架加热塑体膜固定,观察组采用俯卧体架加热塑体膜固定,所有患者均无放疗史且都完成调强放射治疗。

1.2设备及材料:VARIAN Trilogy 医用电子直线加速器,大孔径CT定位机,仰卧体架,俯卧体架,热塑体膜,三维治疗计划系统。

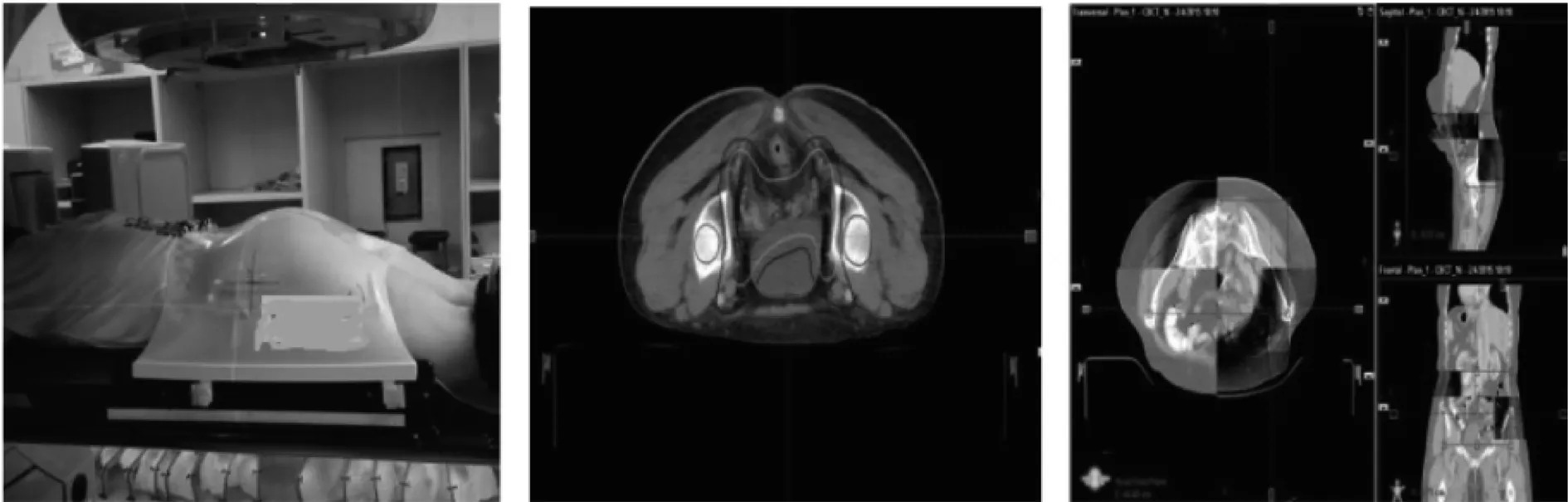

1.3CT定位:嘱两组患者于定位前憋尿使膀胱充盈,待膀胱充盈完全后,常规组患者定位时平躺于仰卧体架上,双手抱头;对照组患者定位时俯卧于俯卧体架上,双手置于体架前方;嘱两组患者身体放松,平静呼吸,将热塑体膜敷于患者体部,按压冷却成型并固定卡扣,将床送至激光参考点处,在体膜表面及体表标记“+”字激光位置及姓名、日期等(见图1);标记完成后在三个“+”字中心用铅点标记行CT扫描,层厚3 mm,层距5 mm,扫描图像完成后,传至三维治疗计划系统。

1.4计划设计与核野:主管医师通过三维治疗计划系统完成靶区勾画,物理师负责完成治疗计划设计,两组患者治疗剂量为2 Gy/次,每周5次,共28次,总剂量56 Gy,射线均为6MV-X线。治疗计划设计完成后,在CT定位室进行复位核野时按物理治疗计划调整激光线,在三个激光“+”字中心用铅点标记并扫描CT,按治疗计划相关数据核野,然后在体膜表面重新标记“+”字激光线位置。

1.5治疗摆位及CBCT图像获取:治疗时两位技师按CT复位标记进行摆位,摆位时患者腹部状态和体位应与 CT 定位扫描时保持一致。摆位完成后进行CBCT扫描,选用pelvic模式,扫描角度为178°~182°,扫描完成后选择重建层厚为2 mm,扫描矩阵为512×512进行CBCT图像重建,在重建图像上选取感兴趣区,点击自动匹配,OBI系统会对图像进行自动配准,最终显示配准结果(见图1),然后记录匹配后的摆位误差。

1.6评估参数及计算公式:重要器官评价参数:小肠平均剂量Dmean,膀胱平均剂量Dmean;根据Mckenzie等[2-3]研究临床靶区(CTV)到计划靶区(PTV)外扩范围公式MPTV=2.5Σ+0.7σ,分别计算X、Y、Z三个方向的MPTV。其中Σ代表系统误差,σ代表随机误差。

图1 患者体位固定及CBCT图像配准

2 结果

2.1两组患者治疗摆位误差比较:常规组与观察组共获取240幅CBCT图像,常规组在X、Y、Z轴最大位移为7 mm;观察组在X、Y、Z轴最大位移为5 mm,两组患者在Y、Z轴摆位误差比较差异有统计学意义(P<0.05), X轴比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗摆位误差比较

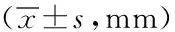

2.2观察组临床靶区到计划靶区外扩范围MPTV大小:依据MPTV=2.5Σ+0.7σ计算外扩范围MPTV,在X、Y、Z方向大小为4.28 mm、5.14 mm 、4.82 mm。见表2。

表2 观察组临床靶区到计划靶区外扩范围MPTV(mm)

2.3两组患者危及器官剂量比较:靶区周围危及器官平均受照剂量比较,观察组小肠、膀胱的Dmean小于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者危及器官剂量比较

3 讨论

调强放疗成为直肠癌术后放疗的主要方式之一,如术前放疗可缩小肿瘤体积, 提高手术成功率和保肛率[4-6],术后放疗则可以杀死残余癌灶,巩固手术效果。因直肠毗邻膀胱、小肠等重要器官,且它们对射线较敏感,靶区形状多以凹形为主,对治疗定位摆位精准度的要求与日俱增。精确的放疗需要精确的定位固定方式来保证在照射过程中患者体位保持固定不变。如何选择恰当的直肠癌调强放疗体位固定方式是直肠癌放疗成败的关键。盆腔体位变化易受膀胱充盈程度、皮肤标志牵拉等因素影响引起靶区位置发生改变,产生热点、冷点等,影响肿瘤及周围危及器官的受照剂量。因此体位固定方式的选择会影响直肠癌患者调强放疗效果。

本研究观察组患者在Y、Z轴摆位误差均小于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),X轴比较差异无统计学意义(P>0.05),显示直肠癌调强放疗时采用俯卧体架与热塑体膜固定可明显降低患者体位移动。体型偏胖的直肠癌患者放疗摆位躺在固定体架上时,由于臀部、腹部脂肪堆积,容易挤压变形对皮肤定位标志牵拉移位,进而影响摆位精度;肠道内容物多少、膀胱充盈程度大小挤压直肠位置,使靶区位置变化,影响放疗精准度;身体不自主移动、肌肉紧张程度等,导致体表“+”字标记移动变化大。这些因素的变化使摆位重复性变差,降低直肠癌调强放疗的精准度,影响患者的放疗效果。该试验中由于俯卧体架中间有凹槽设计,采用俯卧体架与热塑体膜固定的观察组患者俯卧位时腹部置于凹槽内,避免了患者的不自主运动,并且降低了患者体型、脂肪多少、膀胱肠道内容物多少等因素影响,可有效降低患者体位移动,提高摆位精度。因此观察组在Y、Z轴方向摆位误差要优于常规组。

该试验利用观察组摆位误差计算CTV到PTV外放边界值MPTV大小,在X、Y、Z三个方向大小分别为4.28 mm、5.14 mm、4.82 mm,与屈超等研究[7]结果相似,建议MPTV外放范围应≥6 mm,对直肠癌勾画靶区时外放边界值的确定具有一定的参考价值。观察组小肠、膀胱的平均剂量Dmean明显小于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。Kim等研究发现,直肠癌患者俯卧位能使小肠接受处方剂量的20%~100%的受照体积平均降低13~69cc[8]。Cranmer等研究发现,直肠癌患者俯卧位能够使小肠平均受照剂量最大减少40%[9]。该试验观察组采用俯卧体架加热塑体膜固定,重力作用可以使充盈后的膀胱和小肠组织集中于俯卧体架腹部槽内,使膀胱和小肠受照体积和受照剂量降低,减少了不良反应的发生。

综上所述,直肠癌调强放疗采用俯卧体架加热塑体膜固定能够较好保持患者治疗体位,同时能降低危及器官的受照剂量,具有更好的临床应用价值。