抗血小板治疗出现氯吡格雷低反应时加用氯吡格雷和换用替格瑞洛的疗效比较

2021-05-14陈瑞锦

陈瑞锦

[晋江市第二医院(晋江市安海医院)药剂科,福建 泉州 362261]

经皮冠脉介入治疗(PCI)是一种在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗中的重要治疗手段,冠脉综合征是一种常见的冠心病危险类型,严重危害患者的生命质量及生命健康。PCI术后的抗血小板聚集治疗是治疗手段的重要环节,氯吡格雷及阿司匹林常用于PCI术后的抗血小板聚集的治疗,而在患者发生氯吡格雷低反应后的治疗方式仍然存在争议[1]。本研究旨在探究抗血小板治疗出现氯吡格雷低反应后,继续加用氯吡格雷和换用替格瑞洛的临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:在2019年1月~2019年12月期间来我院心血管科冠脉综合征患者中,选取72例经冠状动脉介入(PCI)术后接受氯吡格雷治疗并出现氯吡格雷低反应的患者作为研究对象。按随机数字表将患者分为两组,对照组和观察组各36例。其中对照组中男19例,女17例;年龄31~69岁,平均(64.34±5.09)岁。观察组男21例,女14例;年龄28~71岁,平均(65.87±4.88)岁。两组患者的性别、年龄、体重指数(BMI)及文化程度等一般资料的差异无统计学意义(P>0.05),具有客观可比性。

纳入标准:①经诊断为冠脉综合征的患者;②既往无PCI手术史;③PCI术后发生氯吡格雷低反应:PCI术后第5天检测ADP途径诱导的血小板聚集率≥70%或ADP途径诱导的血小板聚集率变化率<30%[2]。排除标准:①对氯吡格雷和替格瑞洛过敏或有相关禁忌证;②具有凝血功能障碍或患有出血性疾病的患者;③合并肝肾功能严重感染疾病;④合并严重肝肾功能不全;⑤合并严重免疫性疾病。

1.2方法:对照组患者术后口服氯吡格雷出现氯吡格雷低反应后,继续加量服用氯吡格雷[赛诺菲安万特(杭州)制药有限公司],用法用量为:150 mg,2次/d。观察组患者术后出现氯吡格雷低反应后,停止服用氯吡格雷,换用替格瑞洛(阿斯利康制药有限公司)治疗,用法用量为:90 mg,2次/d。两组患者经药物治疗前及治疗30 d后,用含肝素钠的采血管采集患者空腹状态下静脉血。

1.3观察指标:使用TGE分析仪检验患者治疗前后采集静脉血,检测分析血栓弹力图上各通道的最大幅度(MA),记录ADP-MA值(MAADP)并计算血小板聚集率(%)=(MAADP-纤维蛋白MA)/(凝血酶MA-纤维蛋白MA)×100%。患者使用氯吡格雷或替格瑞洛治疗30 d后,通过电话等方式随访用药结束后6个月患者出血事件及不良事件发生情况。

2 结果

2.1两组患者治疗前后MAADP及血小板聚集率情况:两组患者治疗前后MAADP及血小板聚集率差异无统计学意义(P>0.05),在药物治疗30 d后,换用替格瑞洛药物治疗的观察组患者的MAADP值及血小板聚集率显著减少,差异具有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 两组患者治疗前后MAADP及血小板聚集率情况

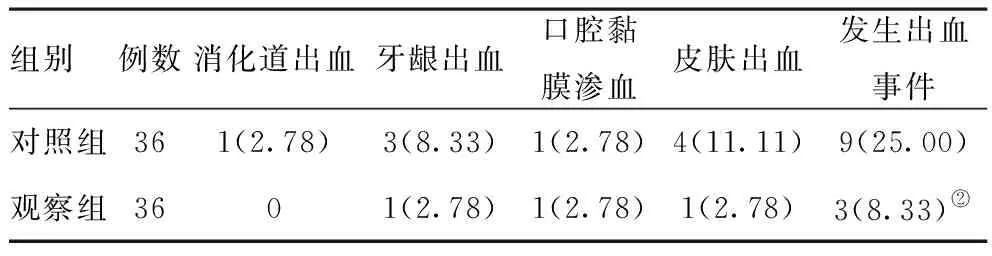

2.2两组患者经治疗后出血事件对比:两组患者经治疗后均未出现严重出血事件,如颅内出血、低血容量性休克等,其他次要出血事件对比,见表2,观察组患者发生牙龈出血、口腔黏膜及皮肤出血各1例,而对照组出现8例以上出血事件及1例消化道出血事件,观察组经治疗后的出血事件发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组患者经治疗后出血事件对比[例(%)]

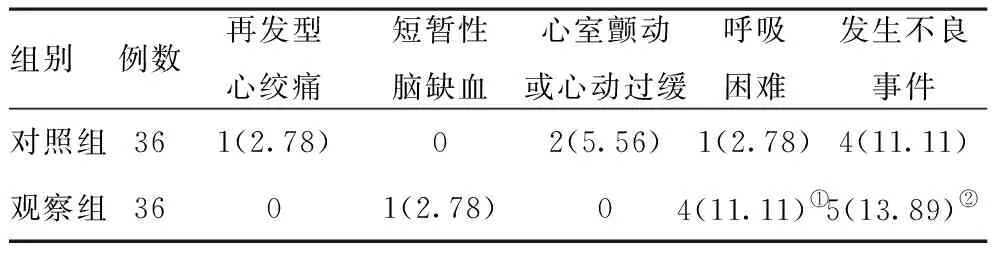

2.3两组患者治疗后不良事件发生情况对比:两组患者经药物治疗后主要发生以下不良事件:再发型心绞痛、短暂性脑缺血、心室颤动或心动过缓及呼吸困难。对照组和观察组患者的总不良事件发生率并无差异,其中对照组患者出现再发型心绞痛1例、心室颤动或心动过缓2例及呼吸困难1例(2.78%),而观察组出现短暂性脑缺血1例及呼吸困难4例(11.11%),观察组患者治疗后发生呼吸困难的不良事件发生率明显高于对照组,两组结果对比差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗后不良事件发生情况对比[例(%)]

3 讨论

随着我国经济发展,居民生活水平提高,心脑血管疾病发生率日益年轻化,发病率逐年升高,致死致残率高是心血管疾病的一大特点。冠脉综合征(ACS)是冠心病的一种类型,其发病机制与血小板活化和聚集密切相关,如动脉粥样硬化及继发性血栓等。PCI创伤性小,具有安全性高、康复快速等特点,能有效缩短患者的住院时间,常用于ACS的临床治疗[3-4]。腺苷二磷酸(ADP)的释放、血小板上P2Y12受体引起的血小板聚集都是最终形成血栓的原因,而在ACS患者的治疗过程中,抗血小板治疗是治疗的重要部分。目前临床认可的标准抗血小板治疗方式是阿司匹林联合氯吡格雷,氯吡格雷是P1Y12受体拮抗剂,这种方案能有效降低患者的死亡率和出血事件发生率[1]。学者发现,应用阿司匹林与氯吡格雷抗血小板治疗个体差异大,20%~30%患者使用常规推荐剂量的氯吡格雷后,抗血小板聚集效果甚微,临床把这种现象称为氯吡格雷低反应[5]。此外,研究发现发生氯吡格雷低反应的患者的出血事件如心肌梗死、死亡、血栓等发生率显著高于氯吡格雷正常反应的患者,这大大增加了患者的死亡风险,因此寻找一种更好的抗血小板药物治疗尤为重要[6]。

干扰氯吡格雷的吸收、分布、代谢和排泄的任一过程均会引起氯吡格雷低反应,肝细胞内细胞色素(CY)P450参与氧化过程,因此其在氯吡格雷转化为活性物质过程中期关键作用CYP450家族基因多态性对氯吡格雷的抗血小板治疗效果影响大[7-8]。根据氯吡格雷抗血小板治疗的个体差异,临床上常用增加氯吡格雷治疗剂量或换用替格瑞洛治疗。替格瑞洛无需肝药酶转化,本身及其代谢产物都有拮抗P2Y12受体的生物活性,是目前临床治疗冠心病常用的一种新型抗血小板治疗药物[9]。相比氯吡格雷,替格瑞洛起效速度快、抗血小板聚集效果优,并且不受CYP450基因多态性影响。

本研究结果表明,ACS患者经PCI术后发生氯吡格雷低反应,停用氯吡格雷并换用替格瑞洛比加量氯吡格雷治疗具有更好的抗血小板治疗效果,换用替格瑞洛药物治疗的观察组患者的MAADP值及血小板聚集率显著减少,差异具有统计学意义(P<0.01)。患者发生氯吡格雷低反应的原因有药物剂量、基础血小板药物反应性、CYP450基因多态、患者依从性及药物相互作用等,因此只通过增加氯吡格雷治疗剂量难以达到显著改善血小板聚集的目的。研究提示,患者经换用替格瑞洛治疗后的出血事件发生率为8.33%,明显低于继续加用氯吡格雷出血事件发生率(25.00%),差异具有统计学意义(P<0.05)。这从侧面反映了替格瑞洛的抗血小板聚集作用显著优于氯吡格雷,氯吡格雷口服经吸收后仅15%具有生物活性,而替格瑞洛及其代谢产物均能发挥P2Y12拮抗作用[7,9]。此外,患者换用替格瑞洛治疗后发生呼吸困难的不良事件发生率明显高于加用氯吡格雷,两组结果对比,具有统计学差异(P<0.05),这提示替格瑞洛在抗血小板治疗中有一定局限性,这也是为什么替格瑞洛不能完全替代氯吡格雷的原因。目前仍不能确定替格瑞洛引起呼吸困难的机制,可能是因为促进腺苷三磷酸(ATP)释放和移植红细胞腺苷再摄取引起[10]。

综上所述,ACS患者经PCI术后抗血小板治疗中发生氯吡格雷低反应,停用氯吡格雷换用替格瑞洛的抗血小板聚集效果优于继续加用氯吡格雷,有效降低MAADP值和出血事件发生率。值得一提的是,换用替格瑞洛后不能显著减少不良事件发生率,并且呼吸困难发生率增加,因此临床上应对这一点加以关注。